Теоретические подходы к измерению качества информации в современных экономических процессах

Автор: Пак Сергей Николаевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 2 (20), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена обоснованию способа оценки качества информации для экономической сферы на основе информационного подхода. Выявлено, что данный подход позволяет реализовать формулу ценности информации с позиций энтропии и применять его для экономических процессов.

Качество информации, неопределенность, вероятность, инвестиционная привлекательность, инвестиционный риск, факторный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/144153495

IDR: 144153495

Текст научной статьи Теоретические подходы к измерению качества информации в современных экономических процессах

Качество информации, неопределенность, вероятность, инвестиционная привлекательность, инвестиционный риск, факторный подход.

Мир вступает в эпоху информационного общества. Информация становится не только философской категорией, но и предметом фундаментальных и прикладных исследований естественнонаучных и социально-экономических областей знаний.

В современных условиях рыночных отношений роль информации и информационных процессов значительно выросла. От качества и количества информации зависит эффективность использования материальных ресурсов. Сегодня уже нет смысла говорить о рациональности использования ограниченных ресурсов, не имея информации относительно факторов производства, производственных мощностей, потребностей людей и других экономических категорий. Осознание экономической природы информации приводит к необходимости получать достоверную информацию, анализировать, в некоторых случаях защищать или передавать информацию и на основе этого делать выводы. Поэтому движение в сторону информационного общества заставляет экономистов заниматься исследованиями информационной природы экономических процессов. В этой связи возникает потребность в изучении информационных процессов в экономике и разработке новых подходов, которые помогут рассмотреть информацию с качественной точки зрения.

Целью настоящей работы является обоснование перспективного подхода к оценке качества информации для сферы экономики на основе кибернетической теории информации.

С активным развитием технологического прогресса на основе более мощных и гибких информационных технологий возникает возможность превращения информации в продукт производственного процесса. Трансформируя процесс обработки информации, новые информационные технологии оказывают влияние на все сферы человеческой деятельности и делают возможным установление связей между различными областями, так же как и между элементами и агентами этой деятельности [Кастельс, 2000].

Исследование в данной области начинается с работ западных экономистов: Дж. Стиглера, Д. Акерлофа, Д. Стиглица, С. Винтера, Д. Хиршлефера и др.

Особое значение в науке придается разработке меры количества информации. Подобная мера информации, на основе которой экономические субъекты принимают решение, необходима для определения ее стоимости [Григорьев, 2007, с. 37].

С позиции количественных характеристик информации, «мера информации» может восприниматься по-разному. Экономические показатели, такие как рентабельность, производительность, амортизация относятся к семантической мере информации, т. е. те, что основываются на совокупности сведений, которыми располагает пользователь или система.

Максимальное количество семантической информации потребитель приобретает при согласовании ее смыслового содержания с уровнем своей осведомленности (тезаурус), когда поступающая информация понятна пользователю и несет ему ранее не известные (отсутствующие в его тезаурусе) сведения.

Эта особенность была наглядно показана в работе Джорджа Акерлофа (George Akerlof) «Рынок “лимонов”»: неопределенность качества и рыночный механизм». Акерлоф показал, что происходит на рынке, когда продавцы знают больше о качестве товаров, чем покупатели. Он доказал, что в этом случае товары с низким качеством начинают доминировать на рынке.

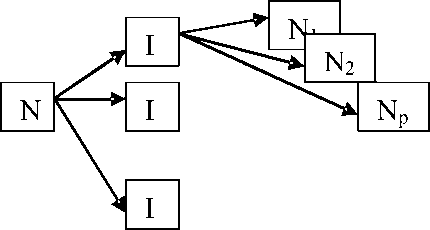

Рассмотрим меру информации с кибернетической позиции. Одно и то же сообщение N от одного адресанта воспринимается K адресатами по-разному, они извлекают из сообщения разную информацию I k . С другой стороны, одну и ту же информацию I можно передать с помощью разных сообщений N p (рис.). При этом для каждого получателя ценность информации разная.

В связи с этим возникают две проблемы. Первая связана с выбором способа кодирования сообщения с наименьшим объемом, без потери качества информации. Вторая проблема заключается в подборе такой информации, которая принесет для конкретного пользователя максимальную ценность. Главная проблема – выявление универсального кода формирования информационной модели текстового сообщения для адресанта и адресата и однозначного его восприятия всеми участниками общения.

Рис. Многообразие восприятия и кодирования сообщений

Сообщение – это способ информационного отражения окружающего мира с помощью знаков. Передаваемая в сообщении информация становится основанием для принятия решения ввиду того, что она устраняет неопределенность, существовавшую до ее получения, или вносит новую неопределенность. Вместе с тем передача информации в сообщении требует затрат времени на ее передачу и предоставление объема носителя для хранения.

Поэтому важным становится измерение объема сообщения и количества содержащегося в нем информации, ее ценности. Поскольку измерение – это сопоставление с принятым эталоном, необходимо определить единицу количества информации.

Основой вероятностного подхода к оценке количества информации является понятие энтропии – меры неопределенности наших знаний о состоянии некоторой системы.

При определении энтропии предполагается, что в результате проведения опыта может быть получен один из множества возможных исходов (результатов). Энтропия (неопределенность) тем больше, чем больше множество возможных исходов. В свою очередь, исходы характеризуются вероятностью их появления – частотностью появления каждого исхода в большом количестве повторений опыта.

Информационное сообщение имеет определенное содержание, смысл, оно представляет ту или иную ценность для приемника. Ценность информации связывают со степенью полезности сообщения, вероятностью достижения некоторой цели после получения сообщения. Можно представить ценность информации формулой:

W = log 2 f p © ) ,

I P )

где р и р' – вероятности достижения цели до и после получения информации.

Избыточная, повторная информация имеет нулевую ценность, так как она не увеличивает и не уменьшает вероятность достижения цели. Ценность W может быть и отрицательной, если получаемая информация является дезинформацией и содержит ложные сведения, отдаляющие достижение цели [Информатика, 2004].

Оценка ценности информации применима для экономических процессов. Известно, что жизнеспособность и процветание любого бизнеса, любой социально-экономической системы зависит от рациональной инвестиционной политики. В рыночной экономике структура инвестиций складывается в основном в результате решений, принимаемых частными инвесторами и предпринимателями. Но государство не может остаться в стороне от этого процесса. Оно воздействует на структурную динамику инвестиций как путем законодательного регулирования инвестиционной деятельности, создания благоприятного инвестиционного климата, так и с помощью бюджетных вложений в объекты социального, экологического и оборонного назначения, а также в освоение базисных инноваций [Инвестиции, 2003].

На сегодняшний момент характерной чертой состояния российской экономики является несбалансированность объемов инвестиционных вложений. Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании экономического потенциала страны. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на деятельности предприятий и ведет к увеличению валового национального продукта и повышению активности страны на внешнем рынке.

Инвестиции играют ключевую роль в рыночной экономике, поскольку они обеспечивают возобновление, обновление и расширение основных фондов для производства товаров и услуг и повышения их конкурентоспособности.

Объектами инвестиционной деятельности в РФ являются вновь создаваемые и модернизированные основные фонды и оборотные средства во всех отраслях и сферах народного хозяйства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, земля, научно-техническая продукция, другие объекты собственности, имущественные права и права на интеллектуальную собственность [Вархин, Нешитой, 2005]. Аналогичные объекты включают и иностранные инвестиции, если они не противоречат законодательству РФ.

Инвестиционное пространство России чрезвычайно неоднородно: регионы существенно различаются по большинству экономических параметров. Поэтому анализ и оценка степени благоприятности инвестиционной привлекательности регионов как одной из составляющих инвестиционного климата в стране представляют огромный научный и практический интерес.

Инвестиционная привлекательность региона — обобщенная характеристика, совокупность признаков (условий, ограничений), определяющих приток капитала в регион и оцениваемых инвестиционной активностью . В свою очередь, инвестиционная активность региона может рассматриваться как интенсивность притока капитала. Она бывает как текущей (за период анализа), так и прогнозируемой, или перспективной . При этом применяемые подходы к оценке привлекательности и активности региона на стадии анализа должны оставаться неизменными. В то же время показатели, используемые при оценке привлекательности или активности региона на каждом этапе развития российской экономики, могут меняться [Фетисов, Орешин, 2006].

Инвестиционная привлекательность (климат) региона определяется инвестиционным потенциалом и инвестиционным риском.

-

1. Инвестиционный потенциал региона — это потенциальные возможности региона к развитию экономики. Инвестиционный потенциал учитывает готовность региона к приему инвестиций с соответствующими гарантиями сохранности капитала и получения прибыли инвесторами. Он включает следующие составляющие: — ресурсно-сырьевой (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов);

-

— трудовой (трудовые ресурсы и их образовательный уровень);

-

— производственный (валовой региональный продукт);

-

— инновационный (уровень развития фундаментальной, вузовской и прикладной науки с упором на внедрение ее результатов в регионе);

-

— институциональный (степень развития институтов рыночной экономики);

-

— инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная обеспеченность);

-

— финансовый (объем налоговой базы и прибыльность предприятий региона);

-

— потребительский (совокупная покупательная способность населения региона) [Никандрова, 2009].

-

2. Инвестиционный (интегральный) риск — это вероятность (возможность) потери капитала.

Инвестиционный риск рассчитывают по составляющим:

-

— экономический риск (тенденции в экономическом развитии региона);

-

— финансовый риск (степень сбалансированности регионального бюджета и финансов предприятия);

-

— политический риск (распределение политических симпатий населения по результатам последних парламентских выборов, авторитетность местной власти);

-

— социальный риск (уровень социальной напряженности);

-

- экологический риск (уровень загрязнения окружающей среды, включая радиационный);

-

- криминальный риск (уровень преступности в регионе с учетом тяжести преступлений);

-

— законодательный риск (юридические условия инвестирования в те или иные сферы или отрасли, порядок использования отдельных факторов производства). При расчете законодательного риска используется совокупность федеральных и

региональных законов и нормативных актов относительно инвестиций [Никандрова, 2009].

Интегральные показатели потенциала и риска рассчитываются как взвешенная сумма частных видов потенциала и частных рисков. Потенциал региона – это доля региона в общем потенциале России. Относительный уровень риска региона определяется по отношению к усредненному российскому риску.

Неточности анализа интегрального потенциала и интегрального риска регионов по данной методике связаны в основном с определением весов (долей) составляющих потенциала и риска.

В отечественной экономической науке методология исследования инвестиционного процесса как одного из способов развития конкурентоспособности региона относится к числу сложных, так как ее основу составляет многовариантная, многокритериальная оценка целого ряда факторов и тенденций, зачастую разнонаправленных. Вместе с тем факторы формирования инвестиционного потенциала носят обобщенный характер. Каждый из них рассчитывается как взвешенная сумма ряда статистических показателей. В результате корреляционно-регрессионного анализа может быть выделено около сотни наиболее важных первичных показателей, влияющих на искомый показатель. Теоретически для реализации используемой модели регрессионного анализа необходим большой объем информации, характеризующей влияние на искомый показатель огромного числа факторов.

Общая, или интегральная, текущая инвестиционная привлекательность региона определяется как взвешенная сумма частных факторных признаков, измеряемых соответствующими показателями. Числовое значение инвестиционной привлекательности РФ в целом принимается за 1,00 или за 100, а значения интегральных показателей для регионов страны определяются по отношению к среднероссийскому уровню. При этом для преобразования факторов, оказывающих отрицательное влияние (со знаком «минус»), в условно положительное влияние рекомендуется прибавлять постоянную величину +2 к каждому факторному показателю соответствующего негативного влияния [Фетисов, Орешин, 2006]. Для определения инвестиционной привлекательности региона можно использовать следующую формулу:

r Psi

∑ ks ∗

Mi = s= 1 r P ,

∑ks s=1

где Мi – интегральный уровень инвестиционной привлекательности i- гo региона, сопоставимый со среднероссийским уровнем, принятым за 1,0; i = 1,…, r – регионы; r – количество регионов; s = 1,…, с – сводимые частные показатели; с – количество сводимых показателей; k s – весовой коэффициент (весовой балл) s- го показателя; p si – числовое значение s- го показателя по i- му региону; s – числовое значение s- гo показателя в среднем по РФ; p si/s – стандартизированное (нормализованное) числовое значение s- го показателя по i- му региону.

Определение значений весовых коэффициентов является наиболее ответственным элементом расчета. Поэтому для того чтобы свести к минимуму элемент субъективизма, ежегодно проводится опрос российских и иностранных экспертов из российских и зарубежных компаний и банков. При этом получаемые и в последующем используемые весовые коэффициенты отражают усредненное представление хозяйственных субъектов о важности тех или иных показателей.

Таким образом, оценка инвестиционной привлекательности региона – процесс сложный, требующий, как правило, экспертных разработок. Это дает основание утверждать, что упрощенные, хотя наглядные методики, приводимые в литературе, с использованием одного-двух факторов не могут дать объективной картины, на которую рассчитывает исследователь.

Факторный подход оценки инвестиционной привлекательности в наибольшей степени соответствует большинству этих требований. К его преимуществам можно отнести: учет взаимодействия многих факторов, использование статистических данных, дифференцированный подход к различным уровням экономики при определении их инвестиционной привлекательности.

Таким образом, кибернетический подход к оценке качества информации может быть использован в качестве меры ценности информации для экономических процессов.