Теоретические подходы к классификации малых и средних городов России

Автор: Секушина Ирина Анатольевна

Журнал: Научный вестник Южного института менеджмента @vestnik-uim

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2 (26), 2019 года.

Бесплатный доступ

Основные показатели динамики численности населения России свидетельствуют об активных процессах урбанизации, для которой характерна концентрация жителей страны в крупных городах и отток населения из малых и средних городов. Актуальность изучения проблем малых и средних городов заключается в том, что они, по сути, являются связующим звеном между сельскими территориями и крупными городами, и как следствие играют ключевую роль в интеграции пространства городской и сельской среды. В статье изложены основные проблемы социально-экономического развития малых и средних, акцентировано внимание на том, что при наличии большого количества и многообразия типов городов каждому из них присуща своя проблематика, которую необходимо учитывать при выборе наиболее эффективных методов и инструментов управления их развитием. Рассмотрены подходы современных авторов к классификации малых и средних городов. Выявлено, что в научной литературе количественный подход к классификации по численности населения города присутствует практически в каждой работе, однако, учитываются и другие показатели, такие как функции города, положение относительно крупных агломераций, характеристика социально-экономической ситуации, тип муниципального образования, к которому относится город.

Малые и средние города, урбанизация, классификация городов, функции города, теоретические подходы

Короткий адрес: https://sciup.org/143168214

IDR: 143168214 | УДК: 332.14 | DOI: 10.31775/2305-3100-2019-2-84-93

Текст научной статьи Теоретические подходы к классификации малых и средних городов России

Acknowledgment: The article was prepared in accordance with the state task for the Vologda Scientific Center of the Russian Academy of Sciences on the subject of research work No. 0168-2019-0004 «Improving the mechanisms of development and effective use of the potential of socio-economic systems».

For сitation: Sekushina I.A. Theoretical approaches to the classification of small and medium-sized cities of Russia. Scientific bulletin of the Southern Institute of Management. 2019; (2): 84-93. (In Russ.) https://doi. org/10.31775/2305-3100-2019-2-84-93

There is no conflict of interests

В мировом научном сообществе исследования современных процессов урбанизации не теряют своей актуальности. Города всегда играли исключительно важную роль как в социально-экономическом развитии страны, так и в формировании единого экономического пространства внутри нее. При этом в условиях, происходящих в российской экономике трансформационных процессов, конкуренция между городами разных категорий за трудовые, производственные, инвестиционные ресурсы усиливается из года в год. И, как правило, не только в России, но и во всем мире в данной борьбе в более выигрышном положении оказываются крупные города и городские агломерации.

Вместе с тем, учитывая характер современных урбанизационных процессов и актуальность проблематики социально-экономической дифференциации территорий, особый исследовательский интерес приобретает изучение вопросов развития именно малых и средних городов. Обусловлено это в первую очередь тем, что данные населенные пункты, выступая посредниками между сельскими территориями и крупными городами, на наш взгляд, могут сыграть ключевую роль в интеграции пространства городской и сельской среды. Большинство малых и средних городов субъектов Российской Федерации являются местом сосредоточения промышленности и торговли, образовательными и культурными центрами, транспортно-логистическими узлами, то есть, по сути, «опорными точками» прилегающих сельских территорий.

При этом, к сожалению, в первую очередь малые и средние города покидает трудоспособное население, молодежь и наиболее квалифицированные кадры, что в конечном итоге неизбежно ведет к депопуляции и деградации данного типа городов [1].

Современными исследователями [2,3,4,5,6,7] выделяется достаточно схожий комплекс проблем, характерных в той или иной степени для каждого малого и среднего города. Основными из них являются:

– неблагоприятная демографическая ситуация, причинами которой являются естественная и миграционная убыль населения;

– ограниченность производственных и трудовых ресурсов;

– преобладание какой-либо одной отрасли производства, моноотраслевая структура экономики (характерно для моногородов);

– технологическая отсталость большинства промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

– дефицит рабочих мест и рост безработицы;

– низкий по сравнению с крупными городами уровень развития объектов социально-культурной и бытовой инфраструктуры.

Следует отметить, что все перечисленные проблемы тесно взаимосвязаны друг с другом, зачастую одна является следствием другой. Вместе с тем нами представлен далеко не полный перечень актуальных в настоящее время для малых и средних городов вопросов социально-экономического развития. При наличии большого количества и многообразия типов городов вполне естественно, что каждому из них присуща своя проблематика, которую необходимо учитывать при выборе наиболее эффективных методов и инструментов управления развитием города.

Исходя из этого, особый научный интерес представляют вопросы классификации городов, которые нашли отражение в работах таких авторов как Е.Г. Анимица [2], А.Г. Гранберг [8], В.И. Кравцов [9] Г.М. Лаппо [10], Ю.Л. Пивоваров [11], В.П. Семенов-Тян-Шанский [12], В.З. Черняк [13] и др. Актуальность изучения вопросов классификации городов обусловлена в первую очередь тем, что в зависимости от того, к какому типу принадлежит город следует выбирать те или иные управленческие инструменты и технологии, которые и будут определять направления его дальнейшего развития. Исходя их этого, целями данного исследования является анализ современных тенденций российской урбанизации и обзор основных подходов к классификации городов, на основе которых выделяется группа малых и средних городов.

С законодательной точки зрения в России к малым и средним городам относятся городские поселения с численностью населения до 100 тыс. че- ловек1. В настоящее время данный тип городов является преобладающим на территории страны – к ним относится 943 из 1114 российских городов. Помимо данной категории городов выделяются также следующие типы: сверкрупные (свыше 3 млн. чел.); крупнейшие (от 1 до 3 млн. чел.); крупные (от 250 тыс. чел. до 1 млн. чел.) и большие (от 100 до 250 тыс. чел.)

Численность населения, проживающего в малых и средних городах в настоящее время превышает 26,5 млн. человек, что составляет более четвери всех жителей городов России. Вместе с тем, анализ динамики численности муниципальных образований за долгосрочный период с 1959 по 2018 гг. (табл. 1) свидетельствует о том, что доля населения, проживающего в малых и средних городах, сократилась более чем на 1/3, в то время как доля жителей городов-милионников выросла в два с лишним раза. Изменилось и количество данных населенных пунктов – с 1959 года выросло на 93 единицы. Однако нельзя не отметить то, что если за рассматриваемый период количество городов с численностью населения от 100 тыс. человек стабильно увеличивалось, то в категории средних городов до 2000-х годов наблюдается рост, а уже после – можно наблюдать обратную тенденцию. Относительно малых городов складывается обратная ситуация: сначала идет снижение их количества, а в последние годы наоборот наблюдается рост.

Прежде всего, на наш взгляд, это связано как раз с переходом городов из одной группы в другую в связи с изменением численности их населения. Исторически сложилось так, что показатель людности городов является одним из главных при классификации населенных пунктов. Вместе с тем, нельзя не отметить излишний формализм данного подхода, особенно принимая во внимание процессы депопуляции населения. Ориентируясь только на показатели численности жителей, один и тот же населенный пункт, к примеру, можно отнести в разные периоды времени и к малым и к средним городам. При этом, утратив или наоборот, увеличив на относительно небольшое количество жителей численность населения, город не может резко потерять свое значение или кардинально изменить свой функционал в системе расселения страны. Именно поэтому, на наш взгляд целесообразно рассматривать группы «малых» и «средних» городов в одной категории – «малые и средние города».

Число городов и структура городского населения по типам городов, ед. (%)2

Таблица 1

|

Группы городов по численности населения |

1959 г. |

1970 г. |

1979 г. |

1989 г. |

2003 г. |

2013 г. |

2018 г. |

Темп роста 2018 г./ 1959 г. |

Темп роста 2018 г. /1989 г. |

|

1 млн. и более чел. |

2 (15,0) |

6 (21,0) |

8 (22,7) |

12 (26,6) |

13 (28,6) |

15 (30,9) |

15 (32,6) |

+13 (17,6) |

+3 (6,0) |

|

от 500 до 1000 тыс. чел. |

12 (15,7) |

11 (11,9) |

18 (15,1) |

22 (14,8) |

20 (13,0) |

21 (12,3) |

22 (13,3) |

+10 (-2,4) |

0 (-1,5) |

|

от 250 до 500 тыс. чел |

22 (13,2) |

32 (16,3) |

41 (16,9) |

42 (15,4) |

42 (15,4) |

39 (14,8) |

41 (14,2) |

+19 (1,0) |

-1 (-1,2) |

|

от 100 до 250 тыс. чел. |

53 (15,3) |

75 (16,7) |

85 (15,1) |

88 (14,2) |

91 (14,2) |

91 (13,9) |

93 (14,0) |

+40 (-1,3) |

+5 (-0,2) |

|

от 50 до 100 тыс. чел. |

98 (12,8) |

112 (11,0) |

133 (10,7) |

168 (11,9) |

163 (11,6) |

151 (10,8) |

154 (10,4) |

+56 (-2,4) |

-14 (-1,5) |

|

до 50 тыс. чел. |

834 (28,0) |

810 (23,1) |

781 (19,6) |

740 (17,2) |

770 (17,4) |

780 (16,3) |

789 (15,6) |

-45 (-12,4) |

+49 (-1,6) |

|

Всего малые и средние города |

932 (40,8) |

922 (34,1) |

914 (30,3) |

918 (29,1) |

933 (29,0) |

931 (27,1) |

943 (26,0) |

+11 (-14,8) |

+35 (-3,1) |

|

Общее число городов |

1021 |

1046 |

1066 |

1072 |

1099 |

1097 |

1114 |

93 |

42 |

2 Cоставлено автором на основе данных Интернет-портала «Мой город» URL:

В научной литературе, посвященной вопросам изучения городов, количественный подход к классификации в той или иной степени присутствует в каждой работе, однако, учитываются и другие показатели. К примеру, в работе известного географа-экономиста В.П. Семенова-Тян-Шанского «Город и деревня в Европейской России» [12] представлено развернутое исследование, посвященное вопросам формирования городских и сельских поселений конца XIX – начала XX веков. Автор критически относится к классификации городов, приведенной в выпущенном Центральным статистическим комитетом сборнике «Города в России в 1904 г.», основанной на 35 признаках различия городских и сельских поселений. По его мнению, главными показателями являются людность, доля населения не занятого в сельском хозяйстве и «бойкость торгово-промышленного оборота, исчисленная на одного жителя».

Среди советских ученых, занимавшихся вопросами урбанизации страны и классификацией городов, наиболее интересен труд советского инженера-экономиста В.Г. Давидовича. Им была представлена классификация городов не только по таким традиционным критериям как численность населения и структура его занятости, во внимание также принимались такие показатели, как характер застройки по этажности, наличие общественного транспорта, степень развития систем культурнобытового обслуживания и коммунального хозяйства. Согласно классификации В.Г. Давидовича, к малым городам относятся города с численностью населения от 10 до 25 тыс. чел. в пределах которых можно передвигаться пешком, т.е. потребность в общественном транспорте отсутствует. По типу застройки для данных городов присущ одно– и двухэтажный тип застройки при плотности населения до 90 жит./га. К средним же городам, по его мнению, относятся города с численностью населения от 25 до 100 тыс. жителей, при этом для них уже характерна потребность в автобусе или трамвае для перемещения в пределах территории города. Плотность населения данных городов могла достигать 115-120 жит./га. По этажности зданий 40 % приходилось на трех-, четырех и пятиэтажное строительство, в то время как максимальный удельный вес одноэтажного составлял 20% [2, С. 16-18].

Известный немецкий социолог М. Вебер [14] в своих исследованиях также акцентировал внимание на том, что количественный признак не является решающим в определении города. В частности, к признакам города, помимо численности населения, и преимущественно несельскохозяйственного рода занятий, он относил «рынок», наличие регулярного товарообмена внутри поселения в качестве суще- ственной составной части дохода и удовлетворения потребностей населения. То есть о «городе» в экономическом смысле можно говорить лишь там, где местное население удовлетворяет существенную часть своих повседневных потребностей на местном рынке, причем в значительной части продуктами, произведенными местным населением и населением ближайшей округи или каким-либо образом приобретенными для сбыта на рынке.

Помимо количественного подхода в вопросе классификации городов, при изучении вопросов управления его развитием, особый интерес представляет функциональная типология городов, предполагающая рассмотрение города с экономической точки зрения. Обусловлено это тем, что функции, которые выполняет город, раскрывают не только его роль в социально-экономическом развитии территорий, но и определяют потенциал для его дальнейшего развития.

К примеру, В.З. Черняк [13] функции города подразделяет на центральные, предполагающие разнообразное обслуживание окружающей город территории, и специальные т.е. специализацию на какой-либо отрасли в масштабах всей страны или ее крупной части. Исходя из этого, все города России разделены автором на центральные места и специализированные центры. Применительно к малым и средним городам в соответствии с данной типологией к центральным местам относятся районные и внутрирайонные центры, а к специализированным – промышленные, транспортные, научные, туристические и курортные города.

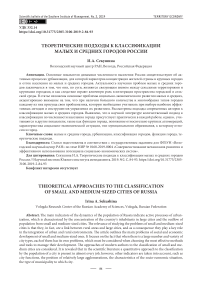

Интересен подход Е.Г. Анимицы [2], который рассматривает малые и средние города в качестве структурно-функциональных элементов систем расселения, где главную роль определяют три аспекта их функционирования: народно-хозяйственный, социальный и оздоровительно-гигиенический. Используя данный подход можно выделить несколько функциональных типов малых и средних городов, согласно которым, города являются производственными, транспортными, научными, рекреационными, административными, культурнобытовыми, торговыми и др. центрами (рис. 1).

Говоря о функциях, которые выполняют малые и средние города, необходимо также отметить, что, исходя из объема выполняемых городом функций, их можно разделить на монофункциональные, мезофункциональные и полифункциональные (многофункциональные). Исторически сложилось, что многие из российских малых и средних городов являются монофунциональными.

Рассматривая функциональные типы российских городов, нельзя не обратить внимание на исторический фактор их образования. Отметим,

Рисунок 1. Функциональные типы малых и средних городов по Анимице Е.Г. [2, С. 56]

что большая часть малых и средних российских городов возникла в процессе индустриализации страны, начавшейся с конца 20-х годов XX века. Отличительной особенностью урбанизации в советский период являлось создание городов директивными методами. Создание, функционирование и их дальнейшее развитие в большей степени зависело от функций, которые они выполняли в процессе решения тех или иных народнохозяйственных задач. Учитывая данный фактор, исследователями выделяются следующие типы малых и средних городов:

– Города-центры сельских территорий, по большей части являющиеся районными центрами муниципальных образований;

– Города-спутники, расположенные вблизи крупных городов и входящие в состав городских агломераций;

– Моногорода, для которых характерно наличие одного или нескольких градообразующих предприятий;

– Города – научные центры (наукограды);

– Города – рекреационные центры (города-курорты);

– Исторические города.

Необходимо отметить, что если для советского периода был характерен ускоренный рост как самого количества малых и средних городов, так и численности их населения, то уже в 1990-е годы данный тип городов подвергся негативному влиянию происходящих в экономике страны трансформационных процессов, обусловленных переходом к рыночной системе хозяйствования.

Для постсоветского периода достаточно распространенной является типология, основывающаяся на социально-экономической ситуации в городе. В данном контексте можно подразделить города на депрессивные, кризисные, отсталые, оптимизирующиеся и стабильные (табл. 2).

В дополнение к перечисленным типам, исследователями [3] также выделяется тип «развивающихся» городов, для которого присущи как положительные, так и отрицательные характеристики. Позитивными моментами развития данных городов являются низкий уровень смертности и высокий миграционный приток населения, практически полная трудовая занятость населения, а также высокий оборот розничной торговли на душу населения и стабильно высокие темпы развития производства. Среди отрицательных характеристик можно выделить низкий уровень обеспечения населения жильем, неразвитость городского транспорта, слабую обеспеченность медицинскими услугами. По нашему мнению, представленная типология в наибольшей степени отражает современное состояние малых и средних городов.

Таблица 2

Типология городов на основе характеристики социально-экономической ситуации3

|

Тип города |

Основная характеристика |

|

Депрессивные города |

Глубокий социально-экономический кризис, выраженный в снижении объемов производства, росте безработицы, низком уровне жизни населения. |

|

Кризисные города |

Затяжной характер депрессивного состояния, ухудшение социальноэкономической ситуации. Также к данному типу относятся города, в которых имеются серьезные экологические проблемы, или населенные пункты в зоне вооруженных конфликтов. |

|

Отсталые города |

Низкий уровень производства и доходов населения, неразвитость социальной и производственной инфраструктуры, малые объемы строительства жилья и т.д. |

|

Оптимизирующиеся города |

Города, которые в ходе модернизации преодолели кризисные сложности и стремятся к «оптимизации» экономических, демографических и экологических показателей городской жизни |

|

Стабильные города |

Устойчивые темпы социально-экономического развития, стабильный рост демографических и производственных показателей. |

Отдельный интерес в вопросе классификации городов представляет работа авторов НИУ «Высшая школа экономики» [15]. В исследовании во внимание, прежде всего, принимаются усиливающиеся из года в год агломерационные процессы. Согласно авторской методике, группировка городов производится на основе трех факторов:

– численность населения города;

– географическое положение по отношению к крупным городским агломерациям;

– степень диверсификации экономики.

Исходя из перечисленных факторов определены четыре группы городов:

-

1. Города в составе крупных городских агломераций (численность населения городской агломерации не менее 1 млн. человек);

-

2. Крупнейшие, крупные и большие города – многоотраслевые региональные центры (численность населения от 100 тыс. до 1 млн. чел.), расположенные вне крупных городских агломераций и не являющиеся моногородами;

-

3. Средние и малые города – многоотраслевые локальные центры (численность населения менее 100 тыс. чел.), расположенные вне крупных городских агломераций и не являющиеся моногородами;

-

4. Моногорода, расположенные вне крупных городских агломераций.

Согласно данной классификации города с численностью населения до 100 тыс. человек можно отнести к одной из четырех категорий. Распределение российских городов согласно данной классификации представлено в таблице 3.

Первичная группировка российских городов по данным на 2016 год [15]

Таблица 3

|

Группа |

Кол-во городов |

Население, млн. чел. |

Доля населения России, % |

|

Всего |

1112 |

102 |

70 |

|

Города в составе крупных городских агломераций |

177 |

49 |

33 |

|

Крупнейшие, крупные и большие города – многоотраслевые региональные центры вне крупных городских агломераций и не являющиеся моногородами. |

96 |

27 |

18 |

|

Средние и малые города – многоотраслевые локальные центры, расположенные вне крупных городских агломераций и не являющиеся моногородами |

637 |

17 |

11 |

|

Моногорода, расположенные вне крупных городских агломераций |

202 |

10 |

7 |

3 Составлено автором по [3]

Также отметим, что в рамках третьей группы «Средние и малые города…» авторами выделяются следующие категории городов:

-

– локальные центры, в том числе с потенциалом развития в качестве региональных субцентров;

-

– города – спутники центров или субцентры в составе небольших или потенциальных агломераций;

-

– города, тяготеющие к существующим крупным агломерациям, с потенциалом включения в их состав в перспективе.

Говоря о классификации городов нельзя не остановиться еще на одном важном моменте. В России, как и в большинстве стран мира, система власти и управления характеризуется наличием нескольких уровней: федерального, регионального и местного, за каждым из которых закреплены свои функции и полномочия. Рассматривая российский опыт управления малыми и средними городами, прежде всего, необходимо отметить наличие двух видов территориального деления страны:

-

– административно-территориальное устройство – для упорядоченного осуществления функций государственного управления;

-

– муниципальное устройство – для организации местного самоуправления.

При этом границы административных и муниципальных единиц могут совпадать, а могут расходиться в юридическом плане. К примеру, в границах городского округа могут находиться город и несколько деревень или поселков.

Административно-территориальное устройство субъектов РФ устанавливается региональным законодательством и согласно ему, города подразделяются на:

-

– города федерального значения;

-

– города областного, республиканского, краевого, окружного значения (подчинения);

-

– города районного значения (подчинения).

В соответствии с данной классификацией российские малые и средние города могут относиться к одной из двух последних категорий.

С точки зрения управления малыми и средними городами, конечно же, нельзя не учитывать тип муниципального образования, к которому относится тот или иной малый или средний город.

С 1 января 2009 года (в ряде регионов с 1 января 2006 года) в полной мере начал действовать 131-ФЗ4, который и сформировал двухуровневую систему муниципального управления с разграничением финансовых и экономических полномочий между муниципальными районами и входящими в их состав городскими и сельскими поселениями.

В соответствии с действующим законодательством на территории России имеются муниципальные образования следующих видов: городские округа; муниципальные районы и входящие в их состав городские и сельские поселения; внутригородские территории городов федерального значения; а также введенные Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ городские округа с внутригородским делением и внутригородские районы.

Отличие между городским поселением и округом состоит в том, что, во-первых, город, претендующий на статус городского округа, выходит из состава муниципального района, перестает состоять в районе, а во-вторых, городской округ как новое муниципальное образование приобретает право осуществлять отдельные государственные полномочия. Наделение городского поселения статусом городского округа осуществляется законодательством субъекта РФ при наличии сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения органами местного самоуправления городского поселения вопросов местного значения городского округа и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных указанным органам федеральными законами и законами субъектов РФ.

В работе исследователей НИУ «Высшая школа экономики» [15] представлена еще одна методика построения типологии российских городов по уровню экономического развития и потенциалу структурных сдвигов в экономике. Она основывается на первичной группировке городов согласно оценке их вклада в экономический рост и выделении городов, входящих в состав крупных городских агломераций, а также моногородов за пределами таких агломераций в качестве базовых типов. Однако, если в первоначальной группировке главным основанием для дифференциации группы городов, не входящих в состав крупных городских агломераций и не являющихся моногородами, был формальный критерий численности населения, то при построении второй типологии ключевым дифференцирующим фактором выбран политико-административный фактор, а именно место города в системе территориальной организации местного самоуправления.

На наш взгляд, это принципиально важно, поскольку в современной системе государственного и муниципального управления тот факт, что населенный пункт имеет статус городского округа во многом определяет степень его самостоятельности и спектр полномочий местных властей, а также наличие бюджетного потенциала для управления собственным развитием.

Согласно данной методике, можно выделить 4 типа городов:

-

– Города в составе крупных городских агломераций;

-

– Города вне крупных городских агломераций, являющиеся центрами городских округов;

-

– Города вне крупных городских агломераций, не являющиеся центрами городских округов;

-

– Моногорода, расположенные вне крупных городских агломераций.

Дифференциация на подтипы внутри каждого из выделенных типов произведена на основе оценки вклада различных отраслей экономической деятельности в валовой городской продукт (за исключением моногородов). Согласно данному принципу, во второй и третей группе городов, к которым относится большая часть малых и средних городов, выделяются следующие подтипы:

Относительно успешные города с развитым сектором обрабатывающих производств («обрабатывающие города»);

Относительно успешные города с экономикой, базирующейся на эксплуатации естественных ресурсов, – добыча полезных ископаемых, лесная промышленность, рыболовство, курортно-рекреационный сектор («ресурсные» города);

Города с низким уровнем развития экономики и социальными проблемами («депрессивные» города).

Согласно данной классификации также города с численностью населения до 100 тыс. человек могут быть отнесены к одной из групп и соответствующему подтипу. В качестве примера в таблице 4 приведено распределение малых и средних городов регионов Европейского Севера (Республики Карелия и Коми, Архангельская (включая Ненецкий автономный округ), Вологодская и Мурманская области) по типам и подтипам. Из 61 населенного пункта к первой группе «Города в составе крупных городских агломераций с ресурсной экономикой и слабым потенциалом структурных сдвигов» относятся 5 городов; к группе «Города вне крупных городских агломераций, являющиеся центрами городских округов» – 9 городов; к группе «Города вне крупных городских агломераций, не являющиеся центрами городских округов» – 27 городов; к четвертой группе «Моногорода, расположенные вне крупных городских агломераций» отнесено 20 городов.

Таблица 4

Распределение малых и средних городов регионов Европейского Севера по типам и подтипам [15]

|

Тип города |

Подтип города |

Название города |

|

Города в составе крупных городских агломераций |

С ресурсной экономикой и слабым потенциалом структурных сдвигов |

Североморск, Полярный, Кола, Гаджиево, Снежногорск |

|

Города вне крупных городских агломераций, являющиеся центрами городских округов |

Относительно успешные города с развитым сектором обрабатывающих производств |

Мирный, Полярные Зори, Заозерск |

|

Относительно успешные города с экономикой, базирующейся на эксплуатации естественных ресурсов |

Ухта, Усинск, Вуктыл, Нарьян-Мар, Котлас, Апатиты |

|

|

Города вне крупных городских агломераций, не являющиеся центрами городских округов |

Относительно успешные города с развитым сектором обрабатывающих производств |

Медвежьегорск, Кандалакша, Островной |

|

Относительно успешные города с экономикой, базирующейся на эксплуатации естественных ресурсов |

Печора, Сосногорск, Великий Устюг |

|

|

Города с низким уровнем развития экономики и социальными проблемами |

Сортавала, Кемь, Беломорск, Олонец, Микунь, Вельск, Няндома, Каргополь, Шенкурск, Мезень, Сольвычегодск, Грязовец, Бабаево, Вытегра, Тотьма, Харовск, Белозерск, Устюжна, Никольск, Кириллов, Кадников |

|

|

Моногорода, расположенные вне крупных городских агломераций |

Моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением |

Кондопога, Питкяранта, Суоярви, Пудож, Емва, Онега, Красавино, Кировск, Ковдор |

|

Моногорода в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения |

Костомукша, Сегежа, Лахденпохья, Воркута, Инта, Новодвинск, Коряжма, Сокол, Мончегорск, Оленегорск, Заполярный |

Данная классификация, на наш взгляд, является наиболее полной и адекватной современным реалиям и более полезной с практической точки зрения в поиске эффективных инструментов и методов управления малыми и средними городами.

Таким образом, при определении ключевых направлений экономической политики в отношении малых и средних городов, безусловно, необходимо учитывать, во-первых, усиливающиеся из года в год агломерационные процессы, а во-вторых социально-экономическое положение города, характер и глубину имеющихся в нем проблем. При построении управленческой модели и выборе технологий и инструментов муниципального менеджмента также следует принимать во внимание исторические особенности развития города, тип муниципального образования к которому он относится, его место и роль в системе расселения страны.

Список литературы Теоретические подходы к классификации малых и средних городов России

- Леонидова Г.В., Панов А.М. Трудовой потенциал: территориальные аспекты качественного состояния//Проблемы развития территории. 2013. № 3 (65). С. 60-70.

- Анимица Е.Г., Медведева И.А., Сухих В.А. Малые и средние города: научно-теоретические аспекты исследования. Екатеринбург: Урал. гос. эконом. ун-т, 2003. 105 с.

- Григорьева А.В. Специфика управления развитием малых городов России в условиях государственных и глобальных вызовов: Дис.. к-та соц. наук. Ростов-на-Дону, 2017.

- Кузнецов С.В., Чернышева Е.А., Ротенберг Р.Б., Никифорова Л.Ю. Социально-экономическое развитие малых городов: реалии и возможности. СПб: ГУАП, 2014. 156 с.

- Социально-экономические проблемы локальных территорий: монография/Т.В. Ускова, Н.В. Ворошилов, Е.А. Гутникова, С.А. Кожевников. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013.196 c.

- Никифорова С.О. Воронина Е.В., Ким О.Л. Решение проблемы социально-экономического развития малых городов Ленинградской области на государственном и муниципальном уровнях//Вестник КРАГСиУ. Серия «Теория и практика управления». 2014. № 12. С. 90-95.

- Смирнов И.П. Средние города Центральной России: особенности развития и роль в организации территории: Дис.. к-та географ. наук. Тверь, 2016.

- Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 495 с.

- Кравцов В.И. Классификация городов как инструмент выбора локальной модели управления экономическими процессами//Вестник ОГУ. 2005. № 8. С. 72-82.

- Лаппо Г.М. География городов: учеб.пособие для геогр.фак. М.: ВЛАДОС, 1997. 478 с.

- Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики. М.: ВЛАДОС, 1999. 232 с.

- Семенов-Тян-Шанский В.П. Город и деревня в европейской России: очерк по экономической географии. СПб.: Тип. В. Ф. Киршбаума, 1910. 212 с.

- Черняк В.З., Черняк А.В., Довиденко И.В. Экономика города. М.: КНОРУС, 2010. 368 с.

- Вебер М. История хозяйства: Город. М.: Москва: Канон-пресс-Ц, Кучково поле. 2001. 576 с.

- Косарева Н.Б., Полиди Т.Д., Пузанов А.С. Экономическая урбанизация. М.: Фонд «Институт экономики города», 2018. 418 c.