Теоретические предпосылки повышения гидрофильности сеянцев хвойных пород при их обработке жидкими химическими препаратами в лесных механизированных питомниках

Автор: Бырдин П.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агролесомелиорация и лесное хозяйство

Статья в выпуске: 12, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены теоретические предпосылки к исследованию повышения гидрофильности сеянцев хвойных пород при их обработке жидкими химическими препаратами. Определен способ повышения гидрофильности и получено выражение, позволяющее оптимизировать технические параметры форсунок при обработке сеянцев хвойных пород жидкими химическими препаратами в лесных механизированных питомниках.

Сеянец, обработка, смачивание, гидрофильность, краевой угол, хвоя, кедр сибирский

Короткий адрес: https://sciup.org/14083444

IDR: 14083444 | УДК: 631.658

Текст научной статьи Теоретические предпосылки повышения гидрофильности сеянцев хвойных пород при их обработке жидкими химическими препаратами в лесных механизированных питомниках

W cos# = —— -1

σжг где Wa - работа адгезии;

а^ - удельная поверхностная энергия жидкость-газ.

Первый фактор - молекулярное притяжение жидкости к твердой поверхности: чем сильнее это притяжение, тем больше работа адгезии. Второй фактор - взаимное притяжение молекул жидкости, количественной мерой которого является поверхностное натяжение жидкости. То есть для повышения эффективности обработки твердой поверхности (поверхности сеянца) жидкими препаратами необходимо либо уменьшить поверхностное натяжение жидкости, что возможно при использовании поверхностно-активных веществ, либо увеличить молекулярное притяжение между жидким препаратом и твердой поверхностью (поверхностью растения).

Использование ПАВ совместно с жидкими химическими препаратами, применяемыми при различных технологических операциях обработки сеянцев, может вызвать неконтролируемые химические реакции, способные изменить состав жидкого препарата и нарушить эффективность всего технологического процесса обработки растений. Тогда как увеличение молекулярного притяжения между жидким препаратом и поверхностью растения возможно при нанесении на поверхность твердого тела вещества [6–8], способствующего увеличению этого притяжения.

При таком подходе к повышению гидрофильности поверхности сеянцев получаемую поверхность стоит рассматривать как химически неоднородную [10], смачиваемость которой описывается уравнением Ре-биндера-Касье cos# = ф • cos^ + (1 - ф)cos0,

где 0 - равновесный краевой угол смачивания гетерогенной поверхности, °;

0 , 0 - соответственно краевые углы смачивания жидкости на неоднородных поверхностях А и В, °;

-

ф - относительная доля площади, занимаемая веществом А;

-

( 1 — ф ) - доля площади, занятой веществом В.

Здесь гетерогенная поверхность состоит из небольших участков двух типов А и В, а обозначение ф является относительной долей площади, занимаемой веществом А; тогда ( 1 — ф ) - доля площади, занятой веществом В.

Анализируя выражение (2), можно заключить, что изменение относительной доли площади ф в пределах 1 < ф < 0 приводит к изменению равновесного краевого угла смачивания 0 в пределах 0 < 0 < 0А . То есть при приближении значения относительной доли площади ф к значению 0 значение равновесного краевого угла смачивания 0 будет приближаться к значению краевого угла смачивания жидкости 0 на однородной поверхности В, и, соответственно, приближение значения ф к значению 1 приведет к приближению значения угла смачивания 0 к значению краевого угла смачивания жидкости 0А на однородной поверхности А. Таким образом, меняя относительную долю площади ф в ту или иную сторону, можно добиться увеличения или уменьшения краевого угла смачивания, тем самым управлять гидрофильностью поверхности.

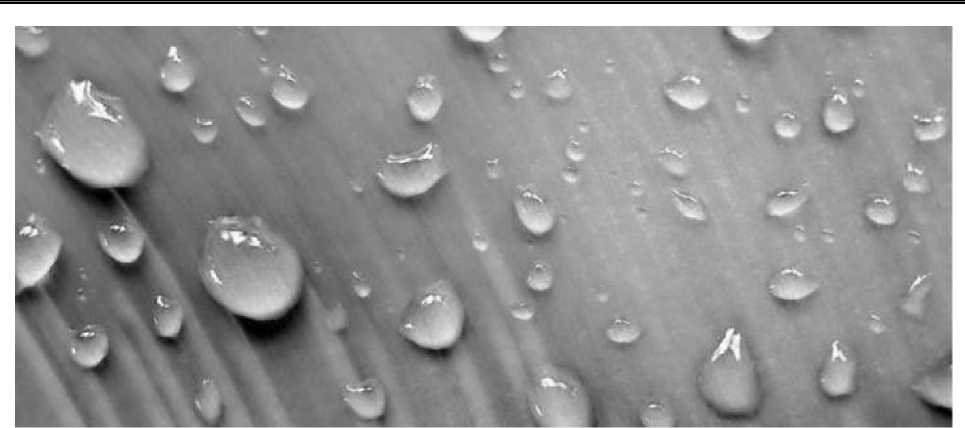

Постановка и решение задачи. Применяя уравнение Ребиндера-Касье к описанию способа повышения гидрофильности поверхности сеянцев хвойных пород [9] путем нанесения на твердую поверхность вещества, способствующего увеличению молекулярного притяжения, предположим, что получаемая гетерогенная поверхность сеянца смачивается водным раствором и имеет следующий состав: одна из неоднородных поверхностей является поверхностью растения с краевым углом смачивания 0раст , а вторая состоит из небольших участков воды и имеет краевой угол смачивания с водорастворимыми растворами 0дь t = 0 и соответственно cos 0db г = 1 ввиду своей взаиморастворяемости (рис.).

Гетерогенная поверхность хвои сеянца с нанесенными каплями воды

Получим

cos#o6p = Р +(1 - P^co^pacm , (3)

где #обр - равновесный краевой угол смачивания гетерогенной поверхности сеянца, получаемой нанесением на поверхность участков воды.

Раскрыв скобки и проведя математические преобразования, получим cos#, = 69(1 - cos# )+ cos# обр раст раст либо

-

#, = arccos l p ( 1 - cos # ) + cos # I. (5)

обр раст раст .

Выражение (5) показывает зависимость равновесного краевого угла смачивания гетерогенной поверхности растения #обp , имеющего на поверхности небольшие участки воды, от краевого угла смачивания свободной поверхности растения #раст и относительной доли площади растения р , занимаемой участками воды.

В случае, если повышение гидрофильности поверхности сеянцев хвойных пород будет реализовываться с использованием в качестве гидрофильной среды распыленной на поверхности растения воды [3], то это позволит снизить гидрофобность поверхности сеянцев и полностью управлять процессом обработки сеянцев хвойных пород жидкими препаратами за счет формирования на поверхности растения капель воды различной величины и плотности распределения.

При распыливании воды форсунками на поверхность плотность распределения капель (относительная доля площади р поверхности, занимаемая каплями) на поверхности будет определяться как отношение суммарной площади контакта всех капель к общей площади распыла

S р = ~

S,

р где S – суммарная площадь контакта капель распыла с поверхностью, м2;

S – общая площадь распыла, м2.

При использовании в качестве распылителей цилиндрических форсунок общая площадь распыла будет определяться как d2

S = п р 4 ,

где d – диаметр распыла, м2.

В свою очередь, по известному отношению, предложенному Д.Г. Пажи [5], диаметр распыла может быть определен как

d р = 2l • tg у, (8)

где l – расстояние между соплом форсунки и поверхностью распыла, м;

в - угол распыла форсунки, °.

А суммарная площадь контакта всех распыленных капель с поверхностью определится как d2

S = п —n n (9)

к 4, где d – средний диаметр контакта капли с поверхностью, м2;

n – число капель на поверхности распыла.

Тогда, с учетом (7)–(9), относительная доля площади поверхности, занимаемой каплями распыла, будет равна d2 п —П n

Ф =

4 f l2 tg2 в) , п 21

или ф =

d 2 к

412 tg2 вn

Выражение (10) показывает зависимость относительной доли площади поверхности, занимаемой каплями на поверхности распыла, от числа капель и их среднего диаметра контакта с поверхностью, а также квадрата расстояния между соплом форсунки и поверхностью распыла и квадрата тангенса половины угла распыла форсунки.

Подставив выражение (10) в (5)

^ обр = arccos

1 dк 2

4 12 tg2 в

n

•( 1 — cos Q pacm )+ COs 3 pacm

и преобразовав, получим

|

17 |

2 |

||||

|

З обр = arccos |

1 |

d к |

О - cos ^ acm |

||

|

1 |

2 tg в К 2 |

l |

7 |

||

+ cos# раст

Выражение (11) показывает зависимость равновесного краевого угла смачивания поверхности сеянцев 0обр , предварительно обработанных распыленной водой, от краевого угла смачивания свободной поверхности растения 0раст и технических параметров форсунки.

Результаты исследований. В проведенных ранее автором теоретико-экспериментальных исследованиях [4] было определено среднее значение краевого угла смачивания свободной поверхности хвои кедра сибирского, равное 0раст = 69 ° . С учетом полученного значения выражение (11) примет вид

С

& обр = arccos

2 tg в

К 2

•

d

к

l

• 0,642 n + 0,358

.

И проведя математические преобразования, получим

С

# 6 = arccos

0,321 n

•

dк l

+ 0,358

.

К

Основные выводы. Получено выражение (13), позволяющее оптимизировать параметры форсунок при их использовании в качестве средства для повышения гидрофильности поверхности сеянцев кедра сибирского при их обработке жидкими химическими препаратами в лесных механизированных питомниках.