Теоретический базис исследования проблемы сбалансированного развития региона в системе отношений «центр-периферия»

Автор: Матвеева Л.Г., Бояркина Е.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 1-2 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится анализ теоретико-методологического базиса исследования проблемы сбалансированного инновационного развития крупных региональных систем на основе диффузии инноваций. Выявлены особенности и возможности сопряженного использования теорий опережающего (полюсов роста) и сбалансированного развития центра и периферии.

Сбалансированное инновационное развитие региона, система отношений "центр-периферия", диффузия инноваций, полюса роста

Короткий адрес: https://sciup.org/140106690

IDR: 140106690

Текст научной статьи Теоретический базис исследования проблемы сбалансированного развития региона в системе отношений «центр-периферия»

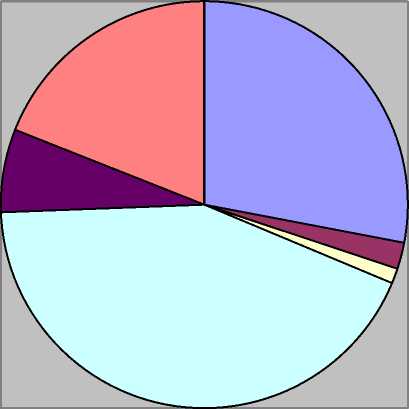

Достижение сбалансированного инновационного развития региона в современных экономических условиях означает вовлечение в процесс создания и распространения инноваций всех его территорий, включая периферию. Это особенно актуально для России, характеризующейся высоким уровнем асимметрии регионального пространства и дифференциации социально-экономического потенциала территорий (рисунок 1), особенно депрессивных (в частности, регионов Юга России). Поскольку отсталые по уровню развития территории не обладают достаточным потенциалом модернизации и инновационного роста, в специальной научной проработке нуждаются вопросы, связанные с возможностью максимального вовлечения накопленного в их границах потенциала для участия в таких процессах. Как показывают исследования, депрессивные регионы зачастую обладают таким потенциалом, в частности, именно на депрессивных территориях существует избыток трудовых ресурсов, способных осуществлять инновации. Поэтому необходимость формирования теоретико-методологической основы управления этими процессами на основе идеи достижения сбалансированного инновационного развития регионов является очевидной.

В данной связи следует исходить из того, что каждый регион является как относительно обособленной экономической системой, так и открытой по отношению к внешнему окружению. Относительной замкнутостью региональная система, как и национальная экономика в целом, является с точки зрения принятия управленческих решений органами государственного управления, причем как стратегического, так и краткосрочного характера. Одновременно она является открытой к внешним «воздействиям» -глобализации, императивам модернизации, инноватизации, информатизации, - что определяет необходимость соответствующей адаптации региона к этим тенденциям и факторам с целью эффективной интеграции в общенациональные и мировые процессы.

В данном контексте методологически значимым представляется сочетание двух моделей развития региона - поддержки так называемых «территорий опережающего роста» или драйверов экономики и «подтягивание» периферийных территорий к уровню центральных. Иными словами, с одной стороны, речь идет об учете основополагающих принципов теории полюсов роста, с другой, – необходимости достижения сбалансированного регионального развития с вовлечением в модернизационные и инновационные процессы потенциала периферийных территорий . То есть о конвергенция ряда теорий - полюсов роста, территориальных промышленных кластеров, сбалансированного развития (Ф. Перру, М. Портера, М. Энрайт и др.) на базе синтеза эндогенного, воспроизводственного, системного, синергетического подходов.

-

□ Ростовская область - 28%

-

□ Республика Адыгея - 2,1%

-

□ Республика Калмыкия - 1,2%

-

□ Краснодарский край - 43,1%

-

□ Астраханская область - 6,6%

-

□ Волгоградская область - 19%

□

Рисунок 1- Структура совокупного ВРП в разрезе регионов Южного федерального округа по данным Росстата за 2013 г.

Актуальность многоаспектного исследования проблемы сбалансированного развития региона обусловлена тем, что в его границах зачастую происходит столкновение интересов разных геополитических центров с периферией, что не способствует и даже тормозит распространение инноваций на всей территории.

Теория «центр-периферия» моделирует неоднородность горизонтальной структуры иерархических отношений между территориальными объектами, входящими в состав макросистемы. В общем виде речь идет о зарождении инноваций в центрах и их распределении в периферийные регионы по определенным схемам. Эта теория также позволяет описывать динамику развития инновационных процессов в региональных масштабах. Так, в работе Грицая и др., модель «центр-периферия» рассматривается в контексте стадийно-эволюционного подхода к региональному развитию [1].

Развитие инновационного подхода в исследовании отношений «центр-периферия» привело к созданию теории диффузии инноваций, которая позволяет рассматривать распространение этого явления как процесс. Известный шведский географ Торстен Хегерстранд стал автором этой теории. Свои изыскания он начинал в Лундском университете, хотя сам он не считает себя ее создателем, а говорит, что просто упорядочил и систематизировал информацию фольклора.

Теория диффузии инноваций и теория отношений «центр — периферия» имеет важное значение как методологическая основа, позволяющая моделировать инновационные процессы в их территориальной проекции. При этом сами теории могут использоваться в самых разных науках и для самых разных явлений. Например, Т. Хегерстранд создал свои классические труды, изучая процессы распространения автомобилей и радиоприемников в домашних хозяйствах Южной Швеции [2]. Опираясь на эти труды, его последователи предложили следующие основы теории диффузии инноваций в том виде, в котором ее можно использовать в политической регионалистике.

По способу воздействия на периферию диффузию инноваций можно разделить на два типа:

-

1. Прямая, или механическая, диффузия означает прямой перенос нововведения с одной территории на другую. При этом преобразование самого нововведения при его перемещении не считается значимым.

-

2. Косвенная, или стимулирующая, диффузия обуславливает изменение местной среды. Речь идет не о «механическом» принятии нововведения, а об изменении местной среды под его воздействием и, следовательно, местной адаптации нововведения.

Прямая (механическая) диффузия в свою очередь делится на три подтипа:

-

• сплошная диффузия (contagious diffusion). В этом случае рассматривается непрерывное распространение явления, которое занимает все большее и большее пространство;

-

• иерархическая, или каскадная, диффузия. Здесь распространение явления идет от центра к центру постепенно, и явление занимает далеко не всю территорию. Обычно на начальном этапе появляются центры первого порядка, которые становятся источниками инноваций. От них явление распространяется к более многочисленным центрам второго порядка, затем — к еще более многочисленным центрам третьего порядка. Пространство между центрами заполняется постепенно.

Так, в соответствии со схемой каскадной диффузии инноваций распространение идет из центров региональной экономической системы первого порядка в центры второго порядка, дальше диффузия переходит на наиболее близкие периферии, а затем на отдаленные участки территории. При этом распространение инноваций может блокироваться на тех или иных типах территорий, выполняющих барьерные функции. С позиции достижения сбалансированного инновационного развития региона государство должно способствовать более или менее свободному продвижению или корректировке инноваций от центров к перифериям.

Британский исследователь С. Роберт выявил, что каскадному типу диффузии инноваций соответствует принцип распространения явлений по территории. И С. Роберт образно назвал это принципом «плесени на апельсине». Он рассматривал формирование очагов расселения в Великобритании, при этом отмечал, что стали появляться на периферии все новые и новые точки зарождения инноваций, от каждой из которых распространение нововведения шло на прилегающие территории [3].

Диффузия через перемещение (relocation diffusion) происходит в том случае, если инновация перемещается из одного места в другое. Прежний центр инновации теряет свою роль, поскольку она продолжает развиваться в новом центре.

Косвенная (стимулирующая) диффузия может быть поделена на подтипы в соответствии с типом реакции местной среды следующим образом:

-

• Трансформационная диффузия. Местная среда определенным образом «переваривает» инновацию, создавая что-то принципиально новое под ее влиянием, но при этом не воспроизводя эту инновацию. В данном случае среда выступает в роли «вторичного» инновационного центра (но важно заметить, что здесь речь идет не о инновационных центрах второго порядка, как в случае каскадной диффузии).

-

• Синкретическая диффузия. Этот подтип стимулирующей диффузии предполагает формирование нового явления, соединяющего черты «пришлой» инновации и местных особенностей [3].

Также существует понятие «негативная диффузия (non-diffusion)», то есть реакция местной среды на инновационный процесс может быть негативной. В этом случае инновация не воспринимается ни в каком виде. Местные черты укрепляются и в качестве ответа на внешний вызов и может произойти реформа традиций.

В ситуации стимулирующей диффузии периферия проявляет активность, т. е. она не считается просто пассивным объектом, воспринимающим инновации. В случае негативной диффузии речь идет только о консервативных территориях. В остальных случаях описываются ситуации, возникающие на адаптивных территориях.

Следует также отметить, что поскольку диффузия инноваций является не прекращающимся, а постоянно идущим процессом, ее сложно зафиксировать в определенных временных координатах. В данном контексте анализ отношений «центр — периферия» предполагает, что в стране есть все возможности и предпосылки для создания устойчивой системы центров и периферий, внутри которой и перемещаются инновации. Но в отношении каждой отдельно взятой инновации картина может быть очень динамичной.

В этой связи необходимо учитывать следующие методологические проблемы [4]:

-

• Проблема конденсации. Возможна такая ситуация, когда вся региональная структура насыщается инновацией до такой степени, что ее уже начинают считать общепринятым явлением. На этом этапе можно с уверенностью сказать, что движение инновации в пространстве завершилось, и региональная дифференциация исчезла. Хотя и в ситуации

конденсации могут быть исследованы различия в степени и форме восприятия этой инновации на различных территориях одного региона.

-

• Проблема диффузии устаревших нововведений. Она возникает, когда инновация перестает быть таковой для центра и теряет там свои позиции (имеется в виду, что происходит миграция, отмечается диффузия через перемещение). Центр уже генерирует что-то действительно новое, а устаревшая инновация привлекает наибольший интерес на полупериферии и даже на периферии.

-

• Проблема периферийной инновационности. Возможна ситуация (например, как результат негативной диффузии инновации), когда под давлением обстоятельств периферия начинает генерировать свои инновации, связанные с ревизией отстаиваемого ею традиционного начала. В этом случае она выступает как активный консервативный полюс, а не как пассивная консервативная периферия.

-

• Проблема реорганизации центров и периферий. В этом случае диффузия инноваций приводит к тому, что вся система центров и периферий в регионе меняется. Прежние центры теряют свое значение, вместо них генерирование инноваций переходит к новым центрам. Поэтому рассматривать систему центров и периферий как заданную раз и навсегда даже в границах одного региона нельзя.

-

• Проблема статуса инновации. Инновация может иметь глобальный статус, зарождаясь в центрах мирового масштаба. В таком случае инновационное ядро данного государства выполняет функцию не генерирования, а ретрансляции заимствованных извне инноваций, т. е. выступает в качестве центра не первого порядка в системе каскадной диффузии. То же можно сказать и о крупных макрорегиональных системах (федеральных округах). Поэтому следует различать подлинное генерирование и ретрансляцию инноваций. Хотя развитие форм стимулирующей диффузии делает границу между этими двумя понятиями весьма размытой, однако позволяет говорить о вторичном генерировании инноваций. Вообще возможны инновации любого уровня значимости — национальные, региональные, местные, и в каждом случае инновационное ядро будет определяться с поправкой на пространственный уровень исследования.

Специальное внимание в методологическом плане следует также уделить концепции так называемых «барьеров инноваций». Эта концепция связана с теорией границ, которые имеют различные функции — контактные, барьерные, отражающие, фильтрующие. Она имеет связь с разными типами реакции среды на распространение нововведений. Реакция может быть позитивной, негативной и промежуточной — трансформационной и синкретической. Основными принято считать три типа барьеров [4]:

-

• абсорбирующие барьеры. Они полностью «впитывают» культурное явление и препятствуют его дальнейшему распространению; обозначают достаточно четкую границу, за которой инновация не распространяется;

-

• прерывающие барьеры, представляющие собой физические препятствия для диффузии, особенно значимые в прошлые эпохи (моря, пустыни, горные хребты);

-

• проницаемые барьеры, которые выступают фильтрами инновационного потока, частично пропуская его содержимое на новую территорию.

В границах макрорегиона проявляется эффект от использования технических новшеств. Он может определяться, во-первых, их сравнительной эффективностью, во-вторых, масштабами их применения в соответствующих сферах производства, в-третьих, территориальной сбалансированностью диффузии инноваций. Распространение нововведений - источник структурных и качественных изменений в технологии и факторах производства, поэтому рост эффективности регионального производства объясняется протекающими во времени процессами распространения технических новшеств. Для оценки масштаба использования технического нововведения применяются модели диффузионных процессов, которые отражают динамику распространения инноваций во времени или диффузию новшеств.

Таким образом, совместное использование теорий сбалансированности развития макрорегиона как относительно обособленной системы с одновременным определением вектора на его опережающий рост в масштабах всей национальной экономики будет эффективным только на основе активизации инновационных процессов, т.е. сопряженного решения организационно-экономических и институциональных вопросов.