Теоретическое исследование диагностики и предотвращения деструктивного поведения в форме аутоагрессии

Автор: Мизонова О.В., Устинова В.И.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 11 т.8, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются предрасположенности к деструктивному поведению в форме аутоагрессии, которые проявляются среди осужденных. Показано, что данные предрасположенности определяются не только демографическими и деятельностными воздействиями на социум, но и познавательно-обучающим эффектом, поскольку они создают у членов общества стереотипические модели деструктивного поведения.

Антисоциальное поведение, аутоагрессия, деструктивное поведение, осужденные, саморазрушающее поведение, суицид

Короткий адрес: https://sciup.org/147249826

IDR: 147249826 | УДК: 316.624

Текст научной статьи Теоретическое исследование диагностики и предотвращения деструктивного поведения в форме аутоагрессии

Человек как высокоразвитая динамическая биопсихологическая система находится в постоянном движении. Этот процесс определяется как деятельность и выражается в активном сознательном или несознательном воздействии на внутренние физиологические и психологические процессы и окружающую физическую и социальную реальность. В деятельности выражается реакция на внутренние и внешние раздражители, сохраняющая, регулирующая и восстанавливающая целостность и баланс системы. Деятельность проявляется во взаимосвязанных и взаимозависимых сферах: физиологической, психофизиологической, психической, психосоциальной и социальной сферах и подчиняется определенным закономерностям. По адекватности реакции на раздражители с учетом нормативных отклонений, зависящих от индивидуальных особенностей и социальнокультурных факторов, можно судить об адекватности или нормативности поведения. Неадекватность, превышающая нормативное поведение, говорит о патологии. В зависимости от средств и способов достижения мотивированной цели и нормальное и патологическое поведение может быть как конструктивным, так и неконструктивным. Статически больной (физиологическая патология) и вор (социальная патология) в большинстве случаев проявляют вполне конструктивность поведения с психологическими структурами человека. Однако, констатируя взаимосвязь и взаимозависимость всех сфер жизнедеятельности, следует признать, что физиологические и социальные патологии выдают большую вероятность неконструктивного поведения, нежели нормативность.

В последнее время человек перестал жить для того, для чего ему была дана жизнь. Он создан для созидания, стремления к совершенству, для чего-то прекрасного и возвышенного. Сейчас происходит процесс, обратный этому. Человек все больше замыкается в себе, отделяется от общества, растет круг его неудовлетворенных потребностей и интересов. Все это приводит к нежелательным последствиям: увеличению частоты суицидов и покушений на самоубийство. Случаи сознательного причинения самому себе различных расстройств здоровья и факты самоубийств в стране далеко не единичны.

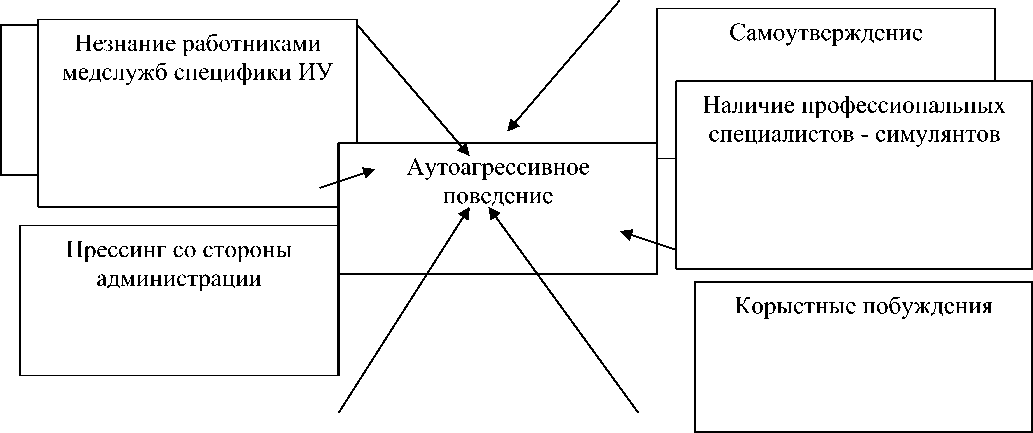

Такое проявление аутоагрессии, деструктивности или саморазрушение особо распространенно в исправительных учреждениях. Искусственное создание признаков болезней, причинение себе самых разнообразных, в том числе и опасных для жизни телесных повреждений, намеренное злоупотребление алкоголем, наркотическими и токсическими веществами. Попытка и сам акт самоубийства – вот далеко не полный перечень проявления саморазрушающего поведения среди осужденных. Как правило, самоповреждения преследует цели противоречащие интересам общества, они не связаны с психическими заболеваниями, а преследуют цели личной выгоды и уклонение от отбывания наказания.

Социальная значимость аутоагрессии как одной из форм поведения выдвигает и делает существенно значимой проблему диагностики аутоагрессии, особенно в таких ее формах, как прямая, симулятивно-манипулятивная и суицидная агрессия. Внешние проявления поведенческой и смешанной аутоагрессии, не представляя значительной социальной опасности (кроме агрессивной аутоагрессии, ставящей, однако, совершено иные вопросы и социальные проблемы, как и преступный образ жизни), сами являются симптомами. Подобная симптоматика может служить основанием для диагностики форм аутоагрессии, представляющих более значительную опасность для общества. Значимость определяется не только их демографическими и деятельностными воздействиями на социум, но и познавательно-обучающим эффектом, поскольку создает у членов общества стереотипические модели деструктивного поведения.

В целях создания методики диагностирования данных явлений и феноменов необходимо обратиться к исследованию объективной предрасположенности к ним, исследованию важных проявлений их в личностном и социально-поведенческом аспектах. Требуется не только изучение, но и широкая пропаганда достижений и видов этих исследований с целью научения методам такой диагностики. Поскольку наибольшую социальную опасность представляет прямая, симулятивно-манипулятивная аутоагрессия и суицид, следует так же обратиться к причинам и деструктивным сферам.

Во-первых, это причины, связанные с экстремальными внешне-физическими условиями существования, экстремальными ситуациями, возникающими неожиданно, непредусмотренно; во-вторых, конфликты в среде ближайшего социального окружения: семейные ссоры, семейные конфликты, неадекватное самопредставлению личности отношение со стороны «значимых других», потеря «значимого другого», неудовлетворенность, изменение отношения к «значимому другому», препятствия к удовлетворению актуальной потребности, вопросы чести и достоинства, половая несостоятельность; в-третьих, проблемы, возникающие в ведущих сферах профессиональной деятельности, блокирующие или разрушающие возможности самореализации личности; в-четвертых, состояния, связанные с физическим и психическим здоровьем; в-пятых, душевные конфликты, связанные с преступным образом жизни, антисоциальным поведением; в-шестых, связанные с материально-бытовыми, финансовыми трудностями и некоторые другие сферы.

Согласно исследованиям А. Г. Амбрумовой, большая часть суицидов, во-первых, приходится на весенний (март - май) период, то есть наблюдается биологическая цикличность. Во-вторых, наибольший процент суицидов дают случаи, связанные с психопатией, алкоголизмом, реактивными состояниями и ситуационные [1]. Состояние одиночества и лишение социально-значимых связей дают количество суицидов в несколько раз превышающее другие факторы.

Необходимо выделить личностные факторы, способствующие аутоагрессии: слабость и неполноценность функционирования механизмов психической деятельности в мотивационно-эмоционально-волевой сфере; характеристики интеллекта, связанные максимализмом, категоричностью, незрелостью суждений, слабостью операционной базы; недостаточность механизмов планирования будущего; неполноценность коммуникативной системы; слабость личностной психологической защиты; снижение или утрата ценности жизни; наличие «ожидания негативного исхода» в конфликтно-критических ситуациях.

Основными методами диагностики могут быть обычно применяемые методы наблюдения и беседы, а также специальные методики. В то же время требуется разработка и создание более эффективных диагностических методов предупреждения социально-опасной аутоагрессивности.

Причину совершения самоубийств обычно очень сложно установить, так как при расследовании всех этих случаев приходится работать в ретроспективном варианте, а осужденные при жизни не всегда сообщают о своих намерениях в отношении предстоящего суицида [3]. Поэтому в ряде случаев самоубийство в исправительном учреждении выглядит «как гром среди ясного неба». Однако это не означает, что принятие решения об уходе из жизни у осужденного не связано с какими-то имевшими раннее место и важными для них событиями. Факт суицида всегда связан с конкретными, реальными и чрезвычайно значимыми для личности явлениями. Выявить, проследить их связь удается далеко не всегда. Данная особенность в отношении этого вида аутоагрессии довольно типична для исправительных учреждений.

Рис. 1. Факторы формирования аутоагрессивного поведения в исправительном учреждении.

Следовательно, в целях предотвращения развития саморазрушающего поведения необходимо приложить все усилия для анализа, изучения подобного поведения, а также для разработки методов работы с отклоняющейся личностью.

В первую очередь необходимо уделить внимание конфликтам как внешним, так и внутренним. Конфликт может быть разрешен оптимальным образом лишь в том случае, если вся психологическая организация человека в данный период будет находиться в состоянии активного напряжения, поиска, стремления к выходу из кризиса. Для этого важно не идти на поводу у отрицательных эмоций, тем самым, усугубляя соматические реакции в своем организме.

Суицидальное поведение зависит от множества факторов, совершается в особых экстремальных ситуациях и предпринимается по разным мотивам и с разными целями. Для того, чтобы разобраться в проблемах, страданиях и побуждениях человека решившего покончить жизнь самоубийством, суметь оказать ему реальную помощь, предотвратить суицид необходимо знать множество теоретических подходов к этой проблеме, владеть специфическим психодиагностическим инструментарием и иметь навыки и практический опыт психокоррекционной работы.

Личность не может существовать вне чего либо, она всегда живет и формируется в определенной среде, обществе, ценностные установки, нравственные ориентиры которого проецируются на ее жизнь, формируют собственную нравственную мораль.

Список литературы Теоретическое исследование диагностики и предотвращения деструктивного поведения в форме аутоагрессии

- Амбрумова А. Г. Индивидуально-психологические аспекты суицидального поведения // Актуальные проблемы суицидологии. - М., 1978. - С. 44-59.

- Банщикова Т. Н. Понимание, диагностика, работа // Нарконет. - 2014. - № 6. - С. 20-22.

- Козловская Г. В. Бросить жить: разговор с психологом о проблеме суицида // Журнал для родителей. - 2015. - № 3(65). - С. 36-43.