Теоретическое обоснование параметров лесопожарного грунтомета

Автор: Федорченко И.С., Максимов Е.И., Нестеров Е.Е.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Техника, энергообеспечение и энерготехнологии

Статья в выпуске: 5, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье дано обоснование зависимости объема вырезанного грунта от угла наклона рабочего органа грунтомета к обрабатываемой поверхности.

Зависимость, вырезанный грунт, обрабатываемая поверхность, угол наклона, рабочий орган, грунтомет

Короткий адрес: https://sciup.org/14084945

IDR: 14084945 | УДК: 630.432.31

Текст научной статьи Теоретическое обоснование параметров лесопожарного грунтомета

Введение. Проблема профилактики и борьбы с лесными пожарами в нашей стране с каждым годом становится все более актуальной. Основную часть лесных пожаров составляют низовые пожары различной интенсивности, борьба с которыми занимает большое количество времени и средств. При этом применяются различные способы и оборудование, среди которых преобладает использование ручного труда и технических разработок, морально устаревших и малоэффективных.

Анализ существующего оборудования и способов тушения лесных, в частности, низовых пожаров [1], позволяет сделать вывод о том, что наиболее перспективными в этом плане являются профилактика (создание минерализованных, опорных полос) и тушение грунтом, так как грунт был и остается одним из наиболее эффективных огнетушащих средств.

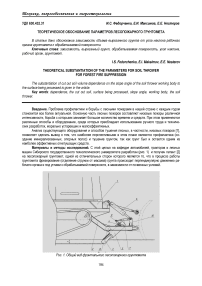

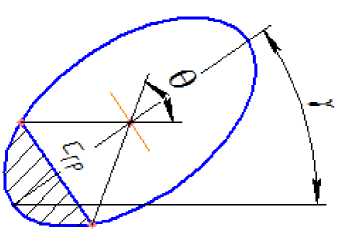

Материалы и методы исследований. С этой целью на кафедре автомобилей, тракторов и лесных машин Сибирского государственного технологического университета разработан (рис. 1) и получен патент [2] на лесопожарный грунтомет, одной из отличительных сторон которого является то, что в процессе работы грунтомета фрезерование (отделение стружки от массива) грунта происходит перпендикулярно движению рабочего органа и под углами к обрабатываемой поверхности, в зависимости от почвенных условий.

Рис. 1. Общий вид фронтального лесопожарного грунтомета

Изобретение решает задачу повышения эксплуатационных показателей при прокладывании защитных минерализованных полос и тушении низовых пожаров грунтом.

Технический результат заключается в обеспечении равномерного разбрасывание грунта по всей ширине минерализованной полосы.

Указанный технический результат достигается тем, что в фронтальном лесопожарном грунтомете, содержащем рабочий орган с метателями, механизм метания грунта, привод управления рабочим органом и направляющий кожух, новым является то, что рабочий орган установлен на оси качания, вынесенной за центр масс рабочего органа, закрыт направляющим кожухом, соединенным через рычаг с нагружающим гидроцилиндром для подъема и опускания рабочего органа, выполнен в виде ножей-метателей, оформленных как участок спирали «жезл», установленных на фрезерном диске под углом α между задней кромкой ножа и плоскостью вращения фрезерного диска, повернутых относительно задней кромки в сторону движения на угол β, и закрыт направляющим кожухом.

Фронтальный лесопожарный грунтомет (см. рис. 1) работает следующим образом. Тракторный отвал снимает верхнюю часть почвенного слоя, в котором могут находиться материалы, поддерживающие процесс горения, а также инородные тела в виде камней и т.п. При этом фронтальный лесопожарный грунтомет заглубляется в обработанную почву на определенную глубину h посредством собственного веса, а при необходимости догружается с помощью гидроцилиндра 7 . Энергоустановка 8 , например, гидромотор, работающий от гидросистемы базовой машины, передает крутящий момент валу рабочего органа 3 фронтального лесопожарного грунтомета. От вала рабочего органа крутящий момент передается на рабочий орган 3 , который вращается и при движении фронтального лесопожарного грунтомета вперед производит отделение стружки почвы от массива, а также метает и равномерно распределяет по ширине минерализованной полосы срезанный объем грунта. Равномерное распределение грунта по ширине минерализованной полосы осуществляется за счет ножей-метателей, выполненных в виде участка спирали «жезл», при этом толщина стружки грунта больше, чем путь, пройденный трактором за цикл резания. Метание происходит в результате придания срезанной части грунта разной кинетической энергии на разных участках ножей-метателей. Для направления метаемого грунта используется направляющий кожух 5 . При встрече с препятствием рабочий орган приподнимается над ним, так как установлен шарнирно на оси качания 4 .

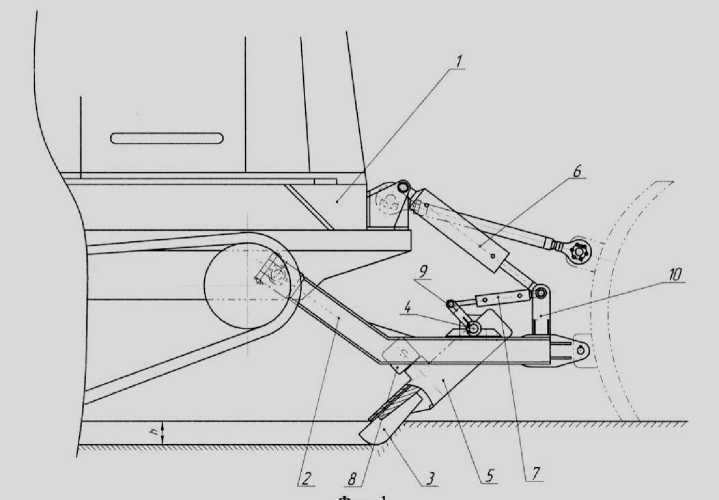

На основании вышеописанного патента был изготовлен экспериментальный образец [3], используемый в дальнейшем для проведения экспериментальных исследований, в ходе которых было установлено, что в процессе фрезерования, например, торцовая фреза диаметра D (рис. 2,а) вырезает сегмент в грунте, с длиной хорды Сф, при глубине резания h, при этом угол наклона фрезы к обрабатываемой поверхности со-π ставляет γ = 2 . При фрезеровании рабочий орган лесопожарного грунтомета такого же диаметра D с уг- лом наклона к обрабатываемой поверхности

π γ〈 2

(рис. 2,б), при той же глубине резания h вырезает сег-

мент в грунте с длиной хорды Сгр.

а

б

Рис. 2. Экспериментальный образец:

а – торцовая фреза; б – рабочий орган лесопожарного грунтомета

Из рисунка 2 видно, что Сф < Сгр. Определим зависимость объема эскавированного грунта от угла наклона фрезы грунтомета к обрабатываемой поверхности.

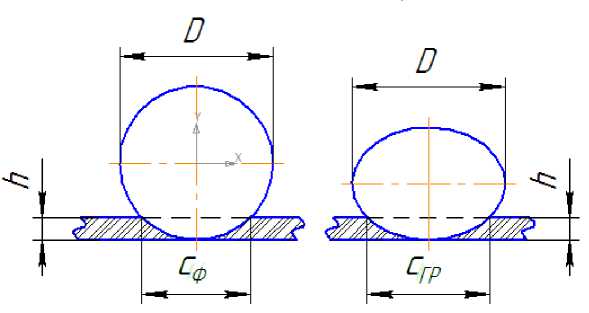

Для этого рассмотрим треугольник АВС (рис. 3), образуемый плоскостью рабочего органа и грунтом, со сторонами

ВС=h и АС= h1, где h – глубина резания грунта;

h1 – стрелка дуги окружности, образуемая концами ножей при вращении рабочего органа (1):

AC h

h1 =---=----- h Siny , (1)

где γ – угол наклона рабочего органа к обрабатываемой поверхности.

Рис. 3. К обоснованию увеличения ширины прорезаемой в грунте борозды (длины хорды) в зависимости от угла наклона рабочего органа лесопожарного грунтомета к обрабатываемой поверхности

Воспользовавшись формулами соотношения стрелки дуги и хорды окружности, получим выражение (2):

с ГР

2 д/h - (2 - r - Sin y ) - h Sin y

где с ГР – длина хорды окружности с учетом угла наклона к обрабатываемой поверхности, м;

h – глубина резания грунта, м;

r – радиус рабочего органа по концам ножей, м.

Полученная зависимость показывает изменение ширины прорезаемой в грунте борозды от угла наклона рабочего органа к обрабатываемой поверхности.

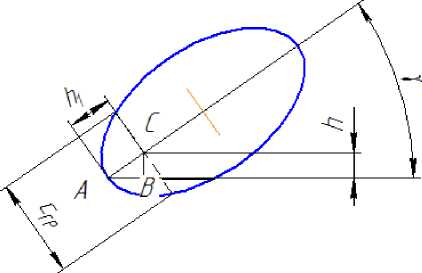

Рассчитаем площадь сегмента образуемого окружностью в зависимости от угла наклона рабочего органа к обрабатываемой поверхности (рис. 4), выражение (3):

Рис. 4. Площадь сегмента, образуемого окружностью, в зависимости от угла наклона рабочего органа к горизонту

ScerM = -2 -(e — Sine),(3)

где r – радиус рабочего органа, м;

θ – центральный угол, радиан;

Выразим Sin d и 0 через хорду С гр .

сГР = 2 • r • Sin —(4)

Sin — = c ГР • J 4 r 2 - c 2 — = 2 arcsin c rp

2 • r2 ГР и2

Тогда, подставив выражения (5) в выражение (3), получим площадь сегмента

S

сегм

r2 • | arcsin c ГР--- c ГР • -J 4r2 — сГР 2

I 2 • r 4 • r2 ГР

После подстановки длины хорды с гр выражения (2) в выражение (6), выразим площадь сегмента S сегм через глубину резания и угол наклона рабочего органа к обрабатываемой поверхности, упростив, получим выражение (7).

S cerM = r 2 • arcsin

— h • (h — 2 • r • Sin y ) r • Sin y

—

— h • (h — 2 • r • Sin y ) •

2 h • (h — 2 • r • Sin y ) Sin2 y

r2 • Sin y

, (7)

где h – глубина резания, м; (5)

γ – угол наклона рабочего органа к обрабат поверхности, радиан.

Чтобы определить площадь проекции сегмента окружности на вертикальную плоскость, перпендикулярную направлению движения агрегата, вырезаемого рабочим органом в грунте (фигуры, образуемой при поперечном сечении борозды), необходимо полученное выражение площади сегмента S сегм умножить на sin γ (8):

S

проекц . сегм

= Sсегм • Sin Y

Или, подставив выражение (8) в выражение (7), получим c 2 q • • — h • (h — 2 • r • Siny)

SP„м = r • Siny • arcsin „ --------------------- сегм у r • Siny

—

7 — h • (h — 2 • r • Sin y ) • /r 2 + h • (h 2 • r • Sin Y ) \ Sin2 у

r2 • Sin y

Для определения объема вырезанного грунта рабочим органом с углом наклона к обрабатываемой поверхности необходимо выражение (9) умножить на длину гона L ГОН :

,_______________________ J — h • (h — 2 • r • Siny) • r2 + h • (h 2 • r • Sin y )

v 2 ■ / — h • (h — 2 • r • Siny) V Sin Y T

vэcк.гp = r • SinY'arcsin -----------—--L гон у r • Siny r2 • Siny где VЭСК. ГР – объем эскавированного грунта, м3;

L ГОН – длина гона, м.

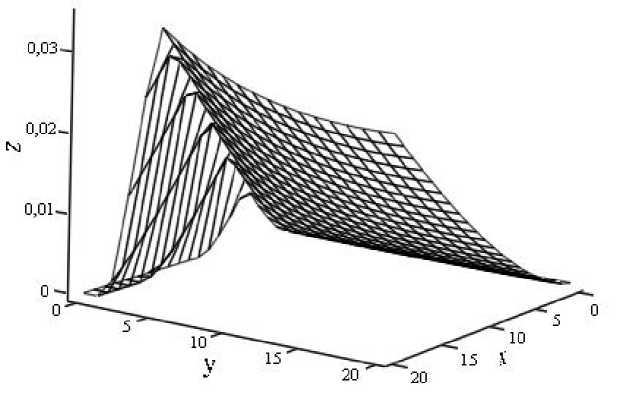

На основании выражения (10) была получена графическая зависимость объема вырезанного грунта от угла наклона рабочего органа к обрабатываемой поверхности и глубины резания, представленная на рисунке 5.

Рис. 5. Зависимость объема вырезанного грунта (Z) от угла наклона рабочего органа к обрабатываемой поверхности (У) и глубины резания (Х)

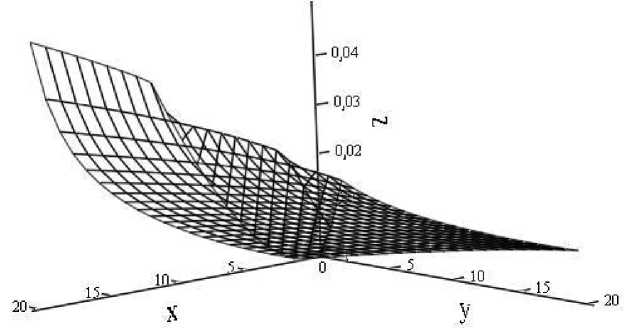

Из рисунка 5 видно, что с уменьшением угла наклона рабочего органа к обрабатываемой поверхности и увеличением глубины резания происходит увеличение объема вырезанного грунта. При этом, чем больше радиус рабочего органа, тем больше проявляется зависимость объема грунта от угла наклона рабочего органа к обрабатываемой поверхности. График данной зависимости представлен на рисунке 6.

Рис. 6. Зависимость объема вырезанного грунта (Z) от угла наклона рабочего органа к обрабатываемой поверхности (У) и радиуса рабочего органа (Х)

Выводы

-

1. Разработано новое устройство для тушения лесных низовых пожаров грунтом, содержащее режущие элементы, выполненные в виде участка спирал «жезл», позволяющие равномерно распределять вырезанный грунт по ширине отсыпаемой части минерализованной полосы, на основании которого изготовлен экспериментальный образец.

-

2. Дано теоретическое обоснование объема эскавированного грунта от различных углов наклона рабочего органа к обрабатываемой поверхности, различных глубин резания и радиусов рабочего органа.

-

3. Графически показана зависимость объема вырезанного грунта от угла наклона рабочего органа к обрабатываемой поверхности и радиуса рабочего органа.