Теоретическое сравнение методик оперативного лечения деформирующего артроза коленного сустава

Автор: Джумабеков Сабырбек Артисбекович, Шамбетов Жантай Зарлыкович

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 1 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Сравнение методик вальгизирующей остеотомии с резекционной остеотомией малоберцовой кости в сочетании с санационной артроскопией. Резекция малоберцовой кости, санационная артроскопия отличается малоинвазивностью, целенаправленным терапевтическим воздействием на очаг деструкции хрящевого покрова, удаление медиаторов воспаления обильным лаважом, малотравматичность вмешательства. Абразивная хондропластика, субхондральная туннелизация при артроскопии позволяют создать условия для репаративных процессов, и формирования в зоне дефекта гиалиновоподобного хряща. При корригирующей остеотомии возможны переломы тибиального плато, переломы кортикальной петли (нестабильность фиксации), ложные суставы, поломки металлоконструкций.

Деформирующий остеоартроз, вальгизирующая остеотомия большеберцовой кости, резекция малоберцовой кости, санационная артроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/14122843

IDR: 14122843 | УДК: 616.72-007.248 | DOI: 10.33619/2414-2948/74/18

Текст научной статьи Теоретическое сравнение методик оперативного лечения деформирующего артроза коленного сустава

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616.72–007.248

В настоящий период развития человечества, связи с улучшением условий благосостояния и быта, вырос средней возраст продолжительности жизни населения, соответственно выросли и частота заболеваемости дегенеративно-дистрофическими заболеваниями крупных суставов. Конечно, имеются и другие факторы техногенного, экологического, социального характера, но в целом это приводит к повышению числа пациентов обратившихся в клинику для дальнейшего лечения заболеваний суставов [3, 4, 6, 7]. Еще одной особенностью развития дегенеративно-дистрофических поражений суставов является «омоложение» возрастного контингента пациентов. Все чаще встречаются пациенты 30–35-летнего возраста, преимущественно мужского пола, наиболее работоспособного возраста. Ранняя манифестация патологии чаще всего связана с травматизацией суставов, развитием инфекционных патологий, гормональных нарушений.

По причине плохой информированности населения о данном заболевании, преимущественно на ранних стадиях (при слабовыраженной симптоматике) пациенты занимаются самолечением, неадекватным и недостаточным по терапевтической силе лечением. На периферии это связано с отсутствием профильных отделений и специалистов в государственных поликлиниках, больницах. И веянием современности является дороговизна лечения в коммерческих клиниках, что большинство населения позволить себе не может в виду недостаточной финансовой обеспеченности.

Все эти вышеперечисленные факторы являются причиной обращаемости пациентов в специализированную клинику с более тяжелыми формами дегенеративно-дистрофических поражений суставов, с выраженной болевой симптоматикой и деформациями скелетномышечной системы.

В данной статье рассматривается проблема лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний коленного сустава (гонатроз). Здесь стоит указать, что в специализированные учреждения обращаются чаще всего пациенты с тяжелыми степенями патологий коленного сустава, когда консервативное лечение уже не имеет эффекта, поэтому мы рассмотрим только оперативные способы. Современный этап развития ортопедии предлагает для лечения деформирующих артрозов коленных суставов тяжелых степеней множество оперативных методик. Но чаще всего используются корригирующие остеотомии, санационная артроскопия, эндопротезирования коленных суставов [8, 9].

Эндопротезирование в данной статье не обсуждается в силу ряда причин: эндопротезирование применяется при деформациях суставов, не подлежащих коррекции, наиболее травматичная имплантация с необратимой резекцией суставных поверхностей, ограниченность данной методики при гормональных нарушениях, при нарушениях обменных процессов, при сопутствующих воспалительных явлениях в суставах и немаловажный фактор — это дорогостоящее лечение. То есть приоритет при первичном ортопедическом лечении гонартроза должен отдаваться в первую очередь малотравматичным, малоинвазивным, щадящим методикам. К ним можно отнести две основные методики чаще всего применяемые в специализированных клиниках: вальгизирующая остеотомия большеберцовой кости и резекционная остеотомия малоберцовой кости в сочетании с санационной артроскопией [5, 14, 16]. Здесь стоит указать, что эти методики применимы при 1–2 степенях артроза, при более тяжелых степенях деформации суставных поверхностей естественно стоит вопрос о эндопротезировании [2, 17].

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 8. №1. 2022

Цель: сравнить методику вальгизирующей остеотомии с резекционной остеотомией малоберцовой кости в сочетании с санационной артроскопией, выявить положительные и отрицательные моменты в их использовании в теоретическом плане, определить эффективность методик.

Материал и методы

До настоящего времени ортопедами разработано и внедрено в клиническую практику достаточно много модификаций высокой вальгизирующей остеотомии большеберцовой кости, отличительной их особенностью является различие в векторе плоскости пересечения большеберцовой кости и различие в способах фиксации фрагментов кости.

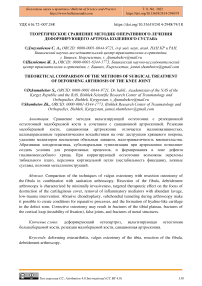

В основе философии лечения гонартроза коленного сустава методикой корригирующей остеотомии лежит теория, что за счет возвращения оси нижней конечности к нормальным, исходным показателям наблюдается перераспределение осевой нагрузки с поврежденного, «нагруженного» участка суставных поверхностей, на относительно здоровый участок [1, 3, 4, 11]. Выполнение корригирующей остеотомии требует тщательной предоперационной подготовки в вопросе планирования уровня остеотомии, вектора остеотомии в различных плоскостях в зависимости от вида деформации. В первую очередь по рентгенологическим данным необходимо иметь четкие представления о взаимоотношение следующих осевых соотношений и углов в области коленного сустава (Рисунок 1).

-

1. Анатомо-механический угол (6 + 10) – угол между анатомической и механической осями бедренной кости.

-

2. Механический дистальный феморолатенральный угол (87 + 30)

-

3. Механический проксимальный медно-тибиальный угол (87 + 30)

-

4. Анатомическая ось нижней конечности соответствует продольным осям бедренной и большеберцовой костей.

-

5. Механическая ось нижней конечности (линия Микулича) проходит через центр головки бедренной кости, через центр коленного сустава и через центр голеностопного сустава

-

6. Анатомический феморо-тибиальный угол (173-1750) – угол

-

7. Линии коленного сустава во фронтальной плоскости имеет скос относительно срединной линии около 2 градусов снаружи кнутри

-

8. Тибиальный слой (5-100) скос тибиального плато кзади

образован анатомическими осями бедренной и большеберцовой кости

Рисунок 1. Основные линии осевых отношений и углов в коленном суставе

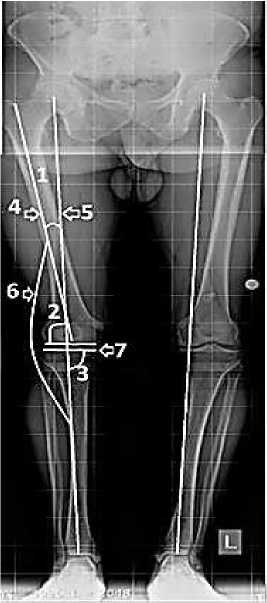

Из множества предложенных методик определения адекватной степени коррекции для достижения исходной, нормальной механической оси нижней конечности чаще всего применяется предоперационное планирование по Миниаци. В его основе лежит планирование посредством точки Фуджисавы (Рисунок 2).

Рисунок 2. Анатомический ориентир — точка Фуджисава

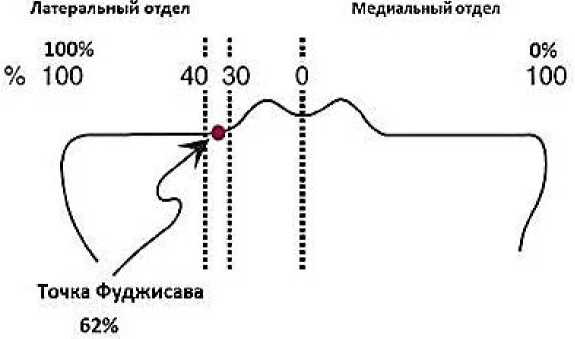

Точка Фуджисава — анатомический ориентир, расположенный на механической оси нижней конечности на плоскости большеберцовой кости, на расстояние 62% от медиального тибиального плато. При планировании по Миниаци необходимо использовать следующие вспомогательные линии (Рисунок 3).

Линия 1 проходит от головки бедренной кости (от ее центра) через точку Фуджисава общей ширины плато большеберцовой кости латеральнее центра коленного сустава до плоскости голеностопного сустава. Эта линия представляет желаемую послеоперационную ось конечности.

Линия 2 начинается из центра предполагаемой остеотомии — точка «Д», которая является конечной планируемой остеотомии. Эта линия идет книзу и соединяет точку «Д» с центром голеностопного сустава на рентгенограмме.

Линия 3 соединяет точку «Д» с точкой на линии 1, которая находится на ее пересечении с плоскостью голеностопного сустава.

Рисунок 3. Планирование величины коррекции по Миниаци

Именно величина угла между векторами 2 и 3 (Alpha) считается искомым углом для адекватной, нормальной коррекции оси конечности [7, 8, 13].

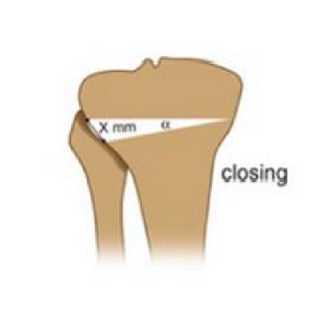

Все вальгизирующие корригирующие остеотомии большеберцовой кости при гонартрозе можно разделить на два типа: с открытым и закрытым углом коррекции, соответственно они осуществляются, первый тип с медиальной стороны данной кости и второй тип с латеральной стороны. Второй тип применяется реже, так как имеются определенные трудности технического характера: латеральный доступ более труднодоступен из-за близкого расположения малоберцовой кости, нервов, сосудов и массива мышц голени. Медиальный же доступ осуществляется в относительно свободном пространстве, где имеются кожа, невыраженный подкожно-жировой слой и часть «гусиной лапки» коленного сустава (Рисунок 4).

Рисунок 4. Открытый и закрытый тип угла коррекции при гонартрозе

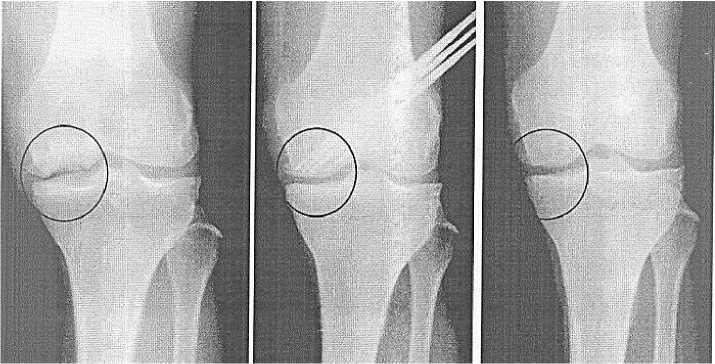

Существует множество методик медиальной вальгизирующей остеотомии: остеотомия долотом, осциляторной пилой, при помощи направительных шаблонов, по спицам, стержням, остеотомия по трепанационным, контурным отверстиям. И естественно часто применяется контроль угла коррекции по ЭОП. По достижению необходимого, запланированного угла коррекции производится фиксация отломков накостным фиксатором различных модификаций, форм, материалов исполнения, производителей. Некоторые имплантаты имеют распорки, вставляющиеся в открытый угол, для профилактики потери угла коррекции, у некоторых увеличено количество фиксирующих элементов (винтов) и даже элементы угловой стабильности, ряд пластин имеют сложную форму и внешнее покрытие. То есть все эти ухищрения имеют цель создать стабильную иммобилизацию отломков после корригирующей остеотомии (Рисунки 5, 6).

Рисунок 5. Различные виды имплантатов для фиксации отломков большеберцовой кости

Рисунок 6. Рентгенснимки после корригирующей остеотомии и фиксации пластиной и винтами

Открытый тип угла коррекции создает дефект костной ткани большеберцовой кости, многие авторы дефекты до 1 см по медиальной стороне не считают необходимым заполнять трансплантатом, так как он заполняется костной тканью самого организма в процессе реабилитации. Более 1 см заполняется аутокостной тканью или имплантатами по типу «кейджа» или «спейера» с полостями (в полости укладывается фрагменты удаленного клина большеберцовой кости). Далее происходит реабилитация пациента по стандартным методикам, внешней фиксации (бандажи, шины) на коленный сустав не используется. Возможно применение нестероидной терапии, физиолечения, хондропротекторов.

Рассмотрим положительные стороны вальгизирующей остеотомии большеберцовой кости при гонатрозе: одномоментное исправление оси нижней конечности, относительно раннее начало реабилитации (сразу после заживления послеоперационной раны, как подготовительный этап к дальнейшему эндопротезированию коленного сустава. Однако в то же время существуют и ряд негативных факторов и осложнений при данном виде оперативного лечения.

Вальгизирующая остеотомия требует тщательной подготовки, в частности хорошего качества рентгенобсследование, для точного определения углов коррекции. Ошибки при неправильном планировании могут привести к гиперкоррекции или недостаточной коррекции. Далее при остеотомии большеберцовой кости важное значение имеет сохранить латеральную кортикальную петлю (противоположный слой), так его сохранность способствует стабильности фиксации отломков, в противном случае происходит нестабильный остеосинтез имплантатом (ложные суставы, боли в области остеотомии, миграции пластин и винтов, рецидивы варусной деформации). При выполнении остеотомии неподходящим инструментом, грубом выполнении манипуляций возможны переломы медиального или латерального плато большеберцовой кости, что осложняет течение болезни и требует дополнительных манипуляций. Сам имплантат для фиксации отломков представляет собой массивную металлическую пластину и винты, внедрение которого несет определенный риск (переломы костной ткани вследствие «напряжения», металлоз фиксатора, усталость металла и поломка конструкции). Грозным осложнением является воспаление мягких тканей и присоединение инфекции, что может привести к хронизации процесса (остеомиелит).

Другой часто применяемой методикой при лечении деформирующего гонартроза является методика резекционной остеотомии малоберцовой кости в сочетании с санационной артроскопией, далее рассмотрим его подробнее.

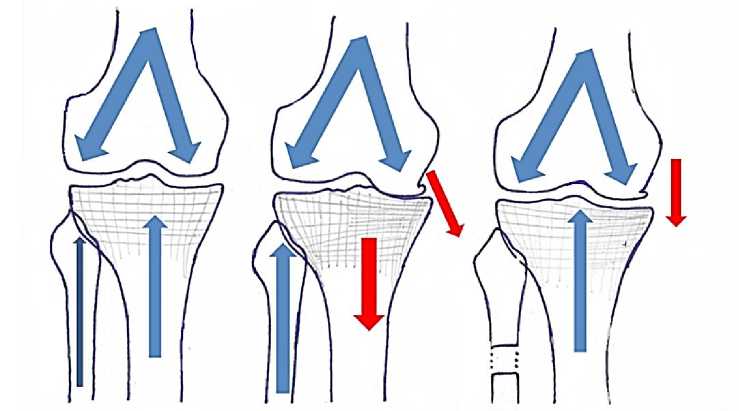

В основе применения этого метода лежит следующая теория: деформация при деформирующем артрозе происходит в сторону наименьшего сопротивления (медиальное плато), а латеральное плато имеет подпорку, «несущую колонну» в виде малоберцовой кости, поэтому меньше подвержено продавливанию. После резекции малоберцовой кости этот эффект исчезает, и осевое давление распределяется симметрично, что способствует лечению деформирующего гонартроза перераспределением нагрузки на суставные поверхности. Наглядно это показано на Рисунке 7.

Рисунок 7. Схема распределения векторов осевой нагрузки до и после резекции малоберцовой кости

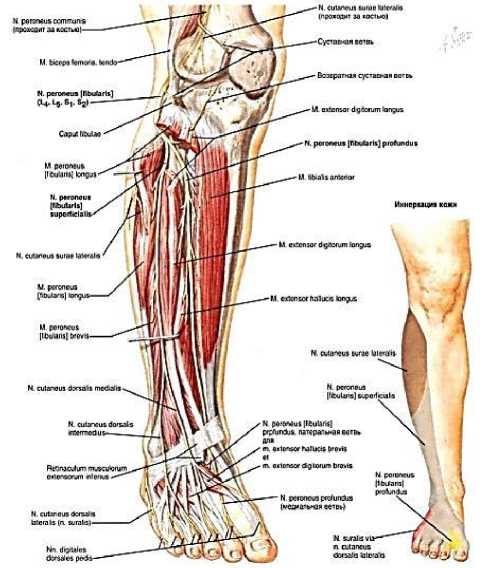

Технически выполнение данной операции не представляет сложности, остеотомию и резекцию можно провести долотом, маятниковой пилой, проволочной пилой, доступ малотравматичен (3–4 см), послеоперационная рана заживает первичным натяжением и практически не встречаются осложнения. Единственная опасность это интраоперационное повреждение поверхностного и глубокого малоберцового нервов, которая огибает головку малоберцовой кости. Для профилактики подобного рода осложнений резекция производится ниже на 6–10 сантиметров от головки и участок резекции составляет 2–3 сантиметра (Рисунок 8).

В послеоперационном периоде возможно использование гибких ортезов, бандажей, тейпов для скорейшего выведения из порочного положения (Рисунок 9).

Кроме того, резекция часто сочетается с санационной артроскопией коленного сустава: на ранних этапах развития артроскопии его функция заключалась в основном в ревизии, наглядной визуализации патологии. Но с появлением новых методик, инструментов артроскопия имеет и лечебную функцию (резекция поврежденного мениска, абляция очагов хондромаляций, частичную синовэктомию, гемостаз, лаваж суставной полости, удаление хондромных тел, резекция костных наростов) [5, 10, 12]. В данной статье мы не будем подробно останавливаться на технологических сторонах выполнения артроскопии, так как это стандартные процедуры, а более подробно рассмотрим моменты связанные с лечением деформирующего артроза.

Рисунок 8.

Уровень резекции малоберцовой кости,

малоберцового нерва

Рисунок 9. Использование «тейпов», ортезов в реабилитационном периоде

для профилактики повреждения

Санационная артроскопия непременно включает в себя лаваж (промывание) суставной полости жидкостями до 10 литров в объеме. При этом производится эвакуация патологической синовиальной жидкости (с высоким содержанием медиаторов воспаления и продуктов метаболизма), мелких нежизнеспособные фрагментов тканей, клеточного детрита. Данная процедура имеет высокий терапевтический эффект. Затем производится «дебридмент» — удаление нестабильных фрагментов, неровных хрящевых поверхностей, поврежденных участков мениска, фрагментов крестообразных связок, жировых тел, рубцовых тканей, суставных «мышей» (Рисунок 10) [10].

Рисунок 10. Визуализация повреждений суставной поверхности при гонартрозе, участки хондромаляции суставной поверхности

Артроскоп позволяет произвести остеоперфорационную терапию (абразивная хондропластика, субхондральная туннелизация и микрофрактуризация субхондральной кости), в ее основе лежит следующее утверждение: склерозированая субхондральная кость в зоне хрящевого дефекта не позволяет мезенхимальным клеткам прорасти к суставной поверхности, и таким образом хрящевая регенерация затормаживается [10, 15, 16]. А остеоперфорация «открывает путь» для необходимой пролиферации новых тканей (Рисунок 11).

Рисунок 11. Этапы состояния суставной поверхности коленного сустава до остеоперфорации и после лечения

Резекция малоберцовой кости в сочетании с санационной артроскопией в виду малотравматичности оперативного вмешательства позволяет на ранних сроках начинать реабилитационное лечение, буквально со второго дня после операции.

Заключение

Таким образом, сравнение двух методик лечения позволяет определить наиболее приемлемую, эффективную, малоинвазивную методику лечения деформирующего артроза коленного сустава. Резекция малоберцовой кости, санационная артроскопия имеет преимущество сравнительно с корригирующей остеотомией по ряду причин: малоинвазивность, целенаправленное терапевтическое воздействие на очаг деструкции хрящевого покрова, исключение из патогенетического звена факторов воспаления коленного сустава (удаление медиаторов воспаления обильным лаважом), быстрое начало реабилитационных мероприятий в виду малотравматичности вмешательства, отсутствие массивных металлоконструкций в тканях голени (не требует повторного вмешательства для удаления). Абразивная хондропластика, субхондральная туннелизация при артроскопии позволяют создать условия для репаративных процессов, и формирования в зоне дефекта гиалиновоподобного хряща. Кроме того, при корригирующей остеотомии возможны следующие осложнения: переломы тибиального плато, переломы кортикальной петли (нестабильность фиксации), ложные суставы, поломки металлоконструкций.

Совокупность всех этих факторов позволяет утверждать, что сочетание санационной артроскопии с резекцией малоберцовой кости является эффективным методом лечения сравнительно с вальгизирующей корригирующей остеотомией большеберцовой кости, отличается малотравматичностью, возможностью ранней реабилитации, а главное создает условия для регенерации хрящеподобных структур коленного сустава.

Список литературы Теоретическое сравнение методик оперативного лечения деформирующего артроза коленного сустава

- Куляба Т. А., Корнилов Н. Н., Новоселов К. А. Пятилетний опыт применения мозаичной костно хрящевой аутопластики при лечении локальных глубоких повреждений хряща коленного сустава // Сборник тезисов VIII съезда травматологов ортопедов России. Самара, 2006. С. 552 553.

- Москалев В. П., Корнилов Н. В., Шапиро К. И., Григорьев А. М. Медицинские и социальные проблемы эндопротезирования суставов конечностей. СПб., 2001. 160 с.

- Мазуров В. И. Болезни суставов: руководство для врачей. СПб.: СпецЛит, 2008. 397 с.

- Насонова В. А., Фоломеева О. М., Амирджанова В. Н. Болезни костно мышечной системы и соединительной ткани в России: Динамика статистических показателей за 5 лет (1994 1998 гг.) // Научно практическая ревматология. 2000. №2. С. 4 12.

- Бейдик О. В., Левченко К. В., Киреев С. И. Артроскопия коленного сустава. Перспективы развития // Сборник тезисов VIII съезда травматологов ортопедов России. Самара, 2006. С. 139 140.

- Андреева Т. М., Новиков П. Е., Огрызко Е. В. Травматизм, ортопедическая заболеваемость и состояние травматолого ортопедической помощи в России (2004 г.). М.: Медицина, 2005. 59 с.

- Tarhan S., Unlu Z. Magnetic resonance imaging and ultrasonographic evaluation of the patients with knee osteoarthritis: a comparative study // Clinical rheumatology. 2003. V. 22. №3. P. 181 188. https://doi.org/10.1007/s10067 002 0694 x

- Плоткин Г. Л., Домашенко А. А., Сабаев С. С. Деформирующий остеоартроз // Амбулаторная хирургия. 2004. №1 2. С. 44 46.

- Сазонова Н. В. Организация специализированной ортопедической помощи больным остеоартрозами тазобедренного и коленного суставов: дис… д ра. мед. наук. Курган, 2009. 320 с.

- Тарасенко Л. Л., Гарайс Д. А., Тарасенко Т. С. Анализ отдаленных результатов после комплексной лечебно диагностической артроскопии при патологии суставного хряща // Материалы VII Конгресса Российского артроскопического общества. М., 2007. С. 43.

- Матвеев Р. П., Брагина С. В. Социальная характеристика амбулаторных больных остеоартрозом коленного сустава // Экология человека. 2011. №4. С. 50 55.

- Новоселов К. А. Диагностика и лечение локальных повреждений хряща коленного сустава: пособие для врачей. СПб., 2004. 23 с.

- Kellgren J. H. lawrence JS. radiological assessment of arthrosis // Ann rheum Dis. 1957. V. 16. P. 494 502.

- Орлянский В. С., Головаха М. Л. Руководство по артроскопии коленного сустава. Днепропетровск, 2007. 152 с.

- Орлецкий А. К., Миронов С. П., Карлов И. Н. и др. Классификация и методы лечения хрящевых дефектов // Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. 2008. №3. С. 81 85.

- Штробель М. Руководство по артроскопической хирургии. М.: БИНОМ, 2011. 688 с.

- Engh G. A., Rorabeck C. H. Revision total knee arthroplasty. Lippincott Williams & Wilkins, 1997.