Теоретико-игровое исследование коррупции в сетевых структурах

Автор: Волков А.А., Филатов А.Ю.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 7, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается модель, описывающая коррупционное взаимодействие агентов в сетевых структурах, основанная на теоретико-игровых моделях и экспериментальных методах. Эта модель была вдохновлена работой Р. Феррали и направлена на изучение формирования и разрушения коррупционных коалиций среди агентов, взаимодействующих в сети, где агенты имеют стимулы вовлекать друг друга в противоправные действия, формируя коалицию. Важными ее аспектами являются вероятность выявления оппортунистического поведения и влияние структуры сети на коррупционное взаимодействие. Продемонстрировано наличие в системе двух равновесий - хорошего и плохого. Обсуждается возможность борьбы с коррупцией через аудит и механизм сотрудничества со следствием. Отмечено, что заявленная проблематика имеет большой потенциал для разработки в ходе дальнейших научных изысканий авторов, посвященных анализу эффективности антикоррупционных механизмов в рамках лабораторных экономических экспериментов.

Коррупционный сговор, сетевая коррупция, оппортунистическое поведение, теория игр, теория экономических механизмов, институциональная среда, социальная норма

Короткий адрес: https://sciup.org/149146390

IDR: 149146390 | УДК: 330.42:519.83 | DOI: 10.24158/tipor.2024.7.16

Текст научной статьи Теоретико-игровое исследование коррупции в сетевых структурах

Коррупционное поведение является объектом исследования по нескольким важным причинам. Это социальное явление в значительной степени снижает экономическую эффективность, создает плохие стимулы для участников экономических процессов, подрывает доверие граждан к государственным институтам и усиливает социальное расслоение (Policardo et al., 2019; Yan, Wen, 2020). Кроме того, последствия коррупции отражаются и на таких важных сферах, как здоровье граждан и экология (Mavisakalyan et al., 2021).

Вопрос о том, что считать коррупцией, имеет несколько подходов.

Первая трактовка является юридической и основывается на нормах права. В Уголовном кодексе коррупция определяется как действия, направленные на получение выгоды при использовании административного ресурса1. Поведение госслужащих можно считать оппортунистическим, когда оно отклоняется от обязанностей, установленных их должностными инструкциями.

Вторая трактовка представляет собой более широкое понимание коррупции, рассматривая её как действия, подрывающие общественное доверие через отступление от норм морали, этики и нравственности. Это расширяет понятие коррупции за счет включения в него множества форм нарушения права (Ofoeze, 2004). Такой подход усложняет понимание связанного с данным явлением поведения, отодвигая его от строгой юридической в сторону социальной нормы.

В любом случае коррупция сопровождается оппортунистическим поведением чиновников, обладающих определенными полномочиями. Последние формируют специфический капитал, который при низких издержках (вызванных слабым мониторингом деятельности госслужащих и неэффективной институциональной средой) может быть монетизирован в виде административной ренты.

За последние 5 лет число дел, находящихся в разработке по статьям 290 (получение взятки) и 291 (дача взятки) Уголовного кодекса РФ2 увеличилось (рис. 1). Однако однозначно интерпретировать этот тренд невозможно; например, это может означать улучшение работы надзорных и правоохранительных органов, а не увеличение количества прецедентов.

130 %

120 %

о

2 110 % co X ro 100 % *^^~~~::~~~~~~~~ я ^^^^^*Получение взятки 100%

/ ^^^Дача взятки 100% о 90 %

CL

I I г я I I ^^^^^* Мелкое взяточничество

80 %

70 %

60 %

2017 2018 2019 2020 2021

Рисунок 1 – Динамика количества дел, поступающих в разработку по статьям 290 и 291 УК РФ

Figure 1 – Dynamics of the Number of Cases in Development under Articles 290 and 291 of the Criminal Code of the Russian Federation

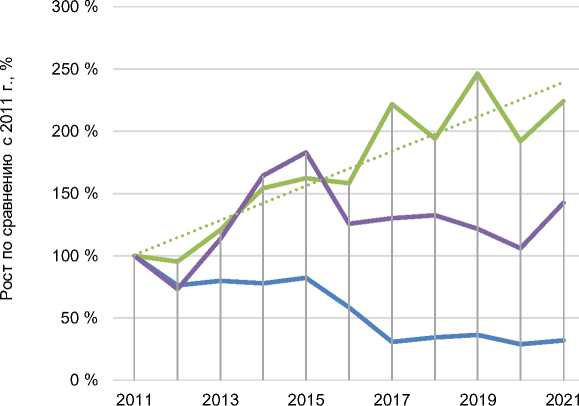

Если говорить о числе дел, которые дошли до вынесения обвинительного приговора, то мы также наблюдаем устойчивый тренд на их увеличение (рис. 2). Однако и здесь нельзя делать утверждение об однозначном росте числа прецедентов в связи с возможным изменением качества работы органов.

^^^^^ Получение взятки

Получение взятки при отягчающих обстоятельствах, в том числе в значительном, крупном, особо крупном размере

^^^^^^ Дача взятки

Рисунок 2 – Динамика количества осужденных по статьям 290 и 291 УК РФ

Figure 2 – Dynamics of the Number of Convicted Persons under Articles 290 and 291 of the Criminal Code of the Russian Federation

Существует ряд подходов к исследованию коррупционного поведения, которые можно объединить в два больших блока: теоретико-игровые модели и экспериментальный метод. Первый из названных концентрируется на поиске рациональных исходов из предложений неоклассических моделей (Rose-Ackerman, 1975; Basu et al., 2016).

Однако при изучении коррупции могут быть особенно важны поведенческие аспекты и влияние социальных норм, убеждений и личностных характеристик, глубинное понимание чего может дать экономический эксперимент, позволяющий понять, насколько люди рациональны, а также найти причину нерациональности. Так, некоторые ученые считают, что индивидуальное восприятие мер по борьбе с коррупцией разрушает предположение о том, что чем больше бороться с данным социальным явлением, тем меньше оно будет проявляться (Gutmann et al., 2020). При этом подобные действия оказывают влияние то, как окружение воспринимает коррупцию (Hauk et al., 2022).

Большое количество исследований рассматриваемого феномена описывают его с помощью моделей типа «принципал – агент», в которых происходит однократное взаимодействие сторон. Хотя этот «локальный» вид коррупции имеет ограниченное влияние на экономику страны, экспериментальные и эмпирические исследования помогают установить базовые причины склонности к коррупционному поведению (Abbink, Wu, 2017). Например, одна из таких моделей была изучена нами в контексте коррупционного поведения на таможне (Волков, Филатов, 2022). С помощью нее мы рассматривали идею механизма на основе модели (Dufwenberg, Spagnolo, 2015). Она базируется на разрушении коррупционного взаимодействия через сотрудничество со следствием, когда государство даёт вознаграждение за то, что одна из сторон расскажет органам власти о существующем сговоре.

Важнейшим аспектом анализа является мотивация госслужащих к участию в коррупционных схемах. Различные культурные, личностные и индивидуальные характеристики экономических агентов могут существенно влиять на принимаемые ими решения. В частности, на основе экономического эксперимента нами ранее было изучено систематическое отклонение людей от оптимального поведения в условиях коррупционных схем и механизмов борьбы с ними в зависимости от личностных характеристик, которые фиксировались при помощи стандартизированного опросника TIPI-RU (Волков, Филатов, 2023).

Ценностные установки также важны для формирования коррупционного сговора. Исследование А. Харри, Э. Жллима, Д. Имами, К. Коатни (Harri et al., 2020) подтверждает, что устойчивая социальная норма может быть иррациональной в одной культуре, но абсолютно понятной и принимаемой в другой. Часто подобные нормы могут быть навязаны заинтересованными сторонами. Например, работа Н. Уфере, С. Перелли, Р. Боланда, Б. Карлссона (Ufere et al., 2012) показала, как крупные компании стимулируют правительство и чиновников к коррупции в целях раздела административной ренты.

Еще одной интересной темой, в том числе в контексте изучения механизмов вовлечения агентов в коррупционные схемы, являются сетевые эффекты, часто исследуемые в теории организации рынков (Polanski, 2007), но очень важные и в моделях распространения коррупции, что показано, в частности, в модели многоуровневой коррупции (Berninghaus et al., 2013). В экспериментальной экономике таких исследований существенно меньше. Одной из самых интересных попыток является работа Р. Феррали (Ferrali, 2020), в которой была предложена следующая симуляция.

Один из агентов, находящийся в случайном узле сети, получает экзогенный коррупционный платёж, который можно принять или нет. В первом случае субъект решает, какую часть этого платежа передать другим агентам, которые связаны с данным ребрами графа. Они оказываются в аналогичной ситуации, то есть встают перед дилеммой принятия платежа и его возможного последующего распределения далее или отказа вступать в коррупционную сеть. Итогом данной процедуры будет некоторая коалиция коррупционеров.

В общем случае предполагается, что вероятность выявления подобного объединения p(a,w,q) известна, зависит от количества вовлечённых в нее участников ( а) , числа свидетелей, которые не включены в неё, но знают про её существование (w ), и параметра технологии мониторинга ( q ). При этом суть модели состоит в том, что она стимулирует людей вовлекаться в коалицию: каждый следующий присоединившийся к ней участник уменьшает вероятность обнаружения оппортунистического поведения d p/ d a < 0 . Напротив, количество неприсоединившихся свидетелей повышает эту вероятность: d p/ d w > 0 . Технология мониторинга предполагается возрастающей по параметру q, но с убывающей отдачей d p/ d q > 0, d 2p/ d q2< 0 . Агрегированный параметр q может отражать объективное качество антикоррупционной политики либо, например, представлять собой количество ресурсов, выделяемых на борьбу с коррупцией. Эта величина может задаваться экзогенно или формироваться определенным образом внутри модели, например, будучи связанной с результатами, полученными по итогам предыдущего периода.

Целью нашей работы также является разработка и теоретический анализ модели, перебрасывающей мост от рассмотренного нами ранее (Волков, Филатов, 2022) парного взаимодействия к сетевым структурам. В рамках теоретико-игрового моделирования мы описываем рационально поведение агентов, выражающееся через оптимальные стратегии. Одновременно с этим рассматриваемая модель предполагается в качестве теоретической основы для будущего лабораторного эксперимента, в рамках которого планируется проверить институциональные особенности распространения коррупции внутри сетей, а также механизмы борьбы с ней.

Перейдём к формализации модели, которая опирается на игру, схожую с описанной Р. Фер-рали (Ferrali, 2020). Она предполагает аналогичный принцип формирования коалиции – через взаимодействие игроков на некотором графе, структура которого имеет значение. Также выгодным для участников (в противовес обществу) является максимально широкое распространение коррупционного поведения, для чего они готовы прикладывать определенные усилия. Однако есть и значимые отличия, важнейшим из которых является симметричность игроков: формирование коррупционной сети может быть начато с каждого из них.

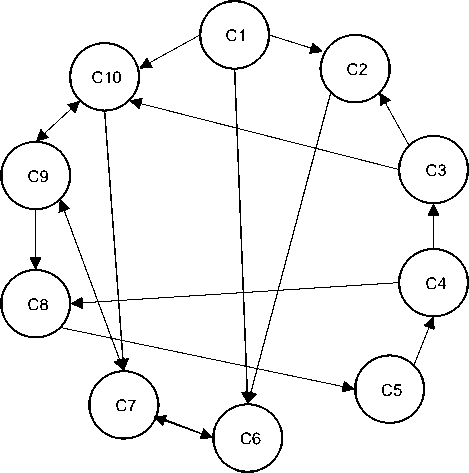

Предположим, что существует набор из n игроков / = {С 1 ; С2... Сп}, представляющих собой вершины ориентированного графа (рис. 3).

Рисунок 3 – Пример случайного графа связей между 10 игроками

Figure 3 – Example of a Random Graph of Connections between 10 Players

Граф может быть полным, случайным с некоторым распределением степеней вершин или иметь определенную структуру, например, каждый из игроков может иметь связь только с единственным соседом. На представленном рис. 3 приведен пример случайного графа с 10 игроками. Стрелками обозначены направления, по которым от одного игрока к другому может передаваться предложение присоединиться к коррупционной сети с возможной передачей некоторого платежа.

В каждом раунде игры i -участник получает определенную фиксированную сумму W , символизирующую заработную плату госслужащего. По предположению, этот субъект осуществляет контроль за некоторой деятельностью, являясь таможенником на границе, налоговым инспектором, проверяющим предприятия в контексте уплаты ими налогов или занимая иную должность, в рамках которой принимает решения, сильно влияющие на чье-то благосостояние. Соответственно, имеются лица, готовые за «правильное» (в чьих-то интересах) решение заплатить определенную сумму. Объем взятки также задается экзогенно, либо в виде фиксированного размера B , либо соответствует случайной величине B i из некоторого известного распределения.

Каждый участник на первом этапе имеет две стратегии поведения. Он может либо отказаться от взятки, оставшись чистым, но получив исключительно зарплату W , либо принять подношение, увеличив свой выигрыш до суммы W + B i , но имея шанс быть раскрытым и понести заслуженное наказание в размере F >> B с некоторой вероятностью p . Важнейшим свойством игры является убывающая зависимость вероятности проверки, приводящей к штрафу, от доли коррупционеров в сети. Простейшей, хоть и не единственной, функцией вероятности представляется обратно пропорциональная зависимость p = 1/ k , где k – число игроков, принявших взятку B i .

Есть несколько вариантов обоснования выбора такой спецификации. В работе А.В. Савва-теева (Савватеев, 2003), посвященной механизмам коллективной ответственности, использующимся в целях борьбы с коррупцией в налоговых органах, рассматривается ситуация ограниченности ресурса честного проверяющего верхнего уровня. Например, он имеет возможность провести одну-единственную честную проверку.

При этом само коррупционное поведение относительно легко выявляется. Берущий взятки инспектор собирает с назначенных ему предприятий существенно меньше налогов, чем его честный коллега. Однако предположения и экспертные оценки недостаточны для обвинения в суде. Нужно серьезное расследование каждого такого случая, а на это, по предположению, не хватает ресурса. Таким образом, если коррупционер будет единственным ( k = 1), к нему придут с проверкой гарантированно, и штраф существенно перекроет размер взятки. А вот если в коррупционную сеть удастся вовлечь десятерых ( k = 10), то смогут проверить и доказать вину лишь одного из них, а при вероятности проверки в p = 1/10 = 0,1 = 10 % ожидаемый штраф будут ничтожен по сравнению с доходом от взятки. Дело за малым – вовлечь остальных в преступную деятельность.

В игру встроен такой механизм вовлечения. Каждый i -игрок, принявший взятку на первом этапе и уже ставший коррупционером, может попытаться на втором этапе вовлечь тех, кто еще не запятнал себя оппортунистическим поведением, в коалицию. Для этого с некоторыми небольшими невозвратными издержками ε , отражающими коммуникационные усилия, он может предложить любому j -игроку, с которым у него есть связь (исходящая стрелка на графе) определенную сумму денег X ij . Если же связи между игроками нет, либо i -игрок не изъявляет желания передавать деньги, то X ij = 0.

Важно отметить, что это способно оказать значимое влияние на стимулы j -игрока-реципиента. Во-первых, к предлагаемой взятке B j , которая до сих пор доступна, добавляются платежи X ij , которых может быть и несколько, если больше одного коррупционера решили и смогли (за это отвечают связи внутри графа) вовлечь данного игрока в свою сеть. А во-вторых, и это может быть даже более важным фактором, подобное предложение даже с минимальной суммой дает явный сигнал – игрок точно не окажется в одиночестве, коалиция уже создается, а значит, вероятность штрафа становится ниже.

Резюмируем вышесказанное и обозначим функции выигрыша игроков, выбравших каждую из трех вариантов стратегий. Проще всего она выглядит для тех, кто остался непреклонен и не поддался на убеждения войти в коррупционную сеть. Такие участники живут исключительно на зарплату и получают фиксированную сумму W :

U i1 = W .

Противоположностью им выступают те игроки, которые сразу приняли предложенную взятку и получили возможность воздействовать на коллег. В число их доходов входит зарплата W , взятка Bi , а также платежи других участников ΣXji , которые те передали данному игроку с надеждой включить его в преступную коалицию, не зная, что он уже вовлечен в коррупционную деятельность. В другой стороны, у данного игрока есть такие же издержки – выплаты другим участникам ΣX ij , которые были приняты, а также затраты m i ε на коммуникацию с другими игроками (числом m i ) вне зависимости от того, приняли они платежи или отказались, оставшись честными. Наконец, в издержки необходимо включить штраф F , который будет выплачен с вероятностью p ( k ), например, p = 1/ k :

n n

Uf = W +B t + ^ X j t - mtE - ^ X tj -p (k)F.

J=i, J*t J=i, j*i

Третья стратегия – подождать и принять взятку на втором этапе после получения сигналов от коллег – в значительной степени похожа на предыдущую. Результат будет тем же, отсутствуют лишь издержки на вовлечение коллег в коалицию: n

U^ = W+Bt + ^ XJt - p (k)F.

J=1, I-

В этом смысле данный тип поведения доступен и для тех, кто принял взятку сразу. Допускается не коммуницировать ни с кем и не тратить лишние средства. Но в то же время стимулы очень велики. Разберем для наглядности численный пример с 10 игроками.

Пусть W = B i = 100, F = 300, p = 1/ k , ε = 5. Рассчитаем ожидаемый штраф в зависимости от размера коалиции и сведем результаты в табл. 1.

Таблица 1 – Ожидаемый размер штрафа в зависимости от размера коалиции

Table 1 – Expected Fine Depending on Coalition Size

|

k |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

pF |

300 |

150 |

100 |

75 |

60 |

50 |

42,9 |

37,5 |

33,3 |

30 |

Заметим, что критической точкой является k = 3. В этом случае ожидаемые потери в точности равняются выигрышу, связанному с получением взятки B i = 100. Это означает, что рациональный игрок, на первом этапе не решившийся стать коррупционером, но получивший платежи (и сигналы об их выборе!) хотя бы от двух коллег, уже гарантированно должен к ним присоединиться, поскольку в этом случае в коалиции будет не менее трех человек. Более того, и одиночный сигнал сокращает максимально возможный проигрыш более чем в 4 раза (от 100 – 300 = –200 до 100 + X – 150 = –50 + X ), а шансы, что кто-то из остальных участников на любом из этапов присоединится к коалиции, достаточно велики.

Из вышесказанного следует, что коммуникационные издержки ε = 5 очень малы по сравнению с выигрышем от вовлечения кого-то в коррупционную сеть, поэтому следует использовать этот канал воздействия на окружение. Возможность здесь задается графом: чем более полным он будет, тем больше шансов, что будет наблюдаться коррупционное поведение. Напротив, при наличии связей исключительно с соседями, вероятность значительного расширения коррупционной коалиции невелика даже в динамике.

Впрочем, даже не обращая внимания на поведенческие аспекты (моральные принципы, ограниченную рациональность и т.д.), можно сказать, что в ситуации неопределенности никакой доминирующей стратегии не будет, и поведение игрока будет целиком зависеть от его веры в действия остальных. При этом 2 простых равновесия в чистых стратегиях имеются.

Первое является общественно эффективным. Если все участники игры ведут себя честно, то отклонившийся от честной стратегии гарантированно попадает под проверку и штраф, а значит, никаких стимулов брать взятку в одностороннем порядке ни у кого нет. Напротив, если все входят в коррупционную коалицию, ожидаемый штраф становится существенно ниже коррупционных доходов, и снова ни у кого не будет стимулов менять свое поведение, только на сей раз для общества это оказывается очень неприятным исходом. Последняя ситуация, плохое, но устойчивое состояние, является примером «институциональной ловушки» (Полтерович, 1999), выйти из которой можно только через разработку и внедрение специальных механизмов, разрушающих данное равновесие, что является нетривиальной задачей, как правило, не имеющей простого решения.

Обсудим некоторые модификации модели. Начнем с ее калибровки. Формально величина зарплаты W не должна влиять на выбор стратегии игроков-рационалов. Это просто фиксированная сумма, которая добавляется к выигрышу игроков вне зависимости от их поведения. В то же время при проведении экспериментов на реальных людях данная величина может влиять на поведение, причем разнонаправленно. С одной стороны, ее снижение делает относительную величину взятки больше по сравнению с зарплатой, а значит, стимулирует многих (особенно рискофилов) склоняться к коррупционному поведению. С другой стороны, увеличиваются шансы на уход выигрыша в отрицательную область (по крайней мере, в рамках данного раунда игры), что может привести к нежеланию рисковать игроков с высоким коэффициентом отвращения к потерям.

Коммуникационные издержки ε фактически показывают, насколько сложно формировать сети. Если их величина высока, вплоть до заградительного уровня, то коррупция принимает локальный характер, и участники не предпринимают усилий для создания широкой ее сети. Напротив, при стремлении ε к нулю высоки шансы на целенаправленное распространение коррупции, даже несмотря на высокий уровень штрафа. Данный вывод подтверждается и моделью Р. Фер-рали (Ferrali, 2020).

Можно использовать другие, более сложные предположения относительно механизмов обнаружения коррупционного сговора. Например, оппортунистическое поведение с некоторой вероятностью выявляется «свидетелями» – честными игроками, имеющими исходящие связи с включенными агентами. Еще один вариант – о коррупции может сообщить (и с некоторой вероятностью инициировать проверку) честный игрок, которому на втором этапе было сделано предложение влиться в преступную коалицию. В этой постановке создание коррупционной сети существенно осложняется, однако ее ценность значительно возрастает, поскольку резко снижает шансы на раскрытие сети изнутри. Данная модификация достаточно близка к идеям, обозначенным У. Бейкером и Р. Фолкнером (Baker, Faulkner, 1993), которые на примере скандалов в электротехнической отрасли показали, что мотивом поведения игроков может стать даже не максимизация прибыли, а сокрытие связи между агентами коррупционной сети.

Вне зависимости от конкретной формализации модели интересно изучить динамику поведения ее агентов, в том числе в формате экономического эксперимента. Можно провести несколько раундов игры t = 1, 2, 3 … T , раскрывая после каждого из них некоторую часть информации.

Определенное влияние на поведение будут иметь уже полученные игроком результаты – выигрыш по итогам предыдущего раунда, предложения, поступившие (или нет) от других игроков, реакция на собственные предложения другим в случае принятия взятки на первом этапе. С другой стороны, обширная информация дает гораздо больше идей для корректировки стратегии. В первую очередь важно знать направление поведения коллег или хотя бы размер коррупционной сети в предыдущих раундах. Понятно, что первое может смениться, и тем не менее, легко предположить, что шансы договориться сильно увеличиваются при информационной открытости.

В качестве еще одного развития представленной модели можно имплементировать в нее те или иные механизмы борьбы с коррупцией. Собственно, тот случай, когда проверка верхнего уровня осуществляется не с равной вероятностью 1/ n , а только среди игроков-оппортунистов – это пример реализации одного из таких механизмов.

Другим популярным способом разрушения коррупции является аналог использующегося в целях борьбы с картельным сговором на отраслевых рынках механизма «сотрудничества со следствием», эффективность которого мы уже проверяли с помощью экономического эксперимента.

Третьим вариантом является создание иерархических структур с проверенными честными (а не стратегическими) игроками на верхнем уровне. Вообще управление размером (Nguyen, 2020) и структурой (Gottschalk, 2024) сети позволяет менять свойства системы. Это также будет предметом наших предстоящих исследований.

Таким образом, в настоящей работе было предложено несколько модификаций теоретикоигровой модели распространения коррупции в сетевых структурах, проанализировано возможное поведение участников вне двух тривиальных равновесий, а также сформулировано несколько гипотез о зависимости этого поведения от соотношения параметров модели и структуры графа связей. Проверку гипотез, а также анализ эффективности антикоррупционных механизмов предполагается осуществить в рамках запланированных лабораторных экономических экспериментов.

Список литературы Теоретико-игровое исследование коррупции в сетевых структурах

- Волков А.А., Филатов А.Ю. Теоретико-игровое моделирование коррупционного поведения на таможне // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. 2022. № 1 (101). С. 79–91. https://doi.org/10.24866/2311-2271/2022-1/79-91.

- Волков А.А., Филатов А.Ю. Экспериментальный анализ поведения экономических агентов на таможне // Трансграничные рынки товаров и услуг: проблемы исследования. Владивосток, 2023. C. 222–225.

- Полтерович В.М. На пути к новой теории реформ // Экономическая наука современной России. 1999. № 3. С. 32–48.

- Савватеев А.В. Оптимальные стратегии подавления коррупции // Экономика и математические методы. 2003. Т. 39, № 1. С. 62–75.

- Abbink K., Wu K. Reward Self-Reporting to Deter Corruption: An Experiment on Mitigating Collusive Bribery // Journal of Economic Behavior & Organization. 2017. Vol. 133. P. 256–272. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.09.013.

- Baker W., Faulkner R. The Social Organization of Conspiracy: Illegal Networks in the Heavy Electrical Equipment Industry // American Sociological Review. 1993. Vol. 58, iss. 6. P. 837–860. https://doi.org/10.2307/2095954.

- Basu K., Basu K., Cordella T. Asymmetric Punishment as an Instrument of Corruption Control // Journal of Public Economic Theory. 2016. Vol. 18, iss. 6. P. 831–856. https://doi.org/10.1111/jpet.12212.

- Berninghaus S., Haller T., Krüger T., Neumann S., Schosser B., Vogt K. Risk Attitude, Beliefs, and Information in a Corruption Game An Experimental Analysis // Journal of Economic Psychology. 2013. Vol. 34. P. 46–60. https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.11.004.

- Dufwenberg M., Spagnolo G. Legalizing Bribe Giving // Economic Inquiry. 2015. Vol. 53, iss. 2. P. 836–853. https://doi.org/10.1111/ecin.12162.

- Ferrali R. Partners in Crime? Corruption as a Criminal Network // Games and Economic Behavior. 2020. Vol. 124. P. 319–353. https://doi.org/10.1016/j.geb.2020.08.01.

- Gottschalk P. Partners in Crime: Convenience Case Study of Norwegian Publishing Cartel // Journal of Economic Criminology. 2024. Vol. 5. P. 100078. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100078.

- Gutmann J., Padovano F., Voigt S. Perception vs. Experience: Explaining Differences in Corruption Measures Using Microdata // European Journal of Political Economy. 2020. Vol. 65. Р. 101925. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101925.

- Harri A., Zhllima E., Imami D., Coatney K. Effects of Subject Pool Culture and Institutional Environment on Corruption: Experimental Evidence from Albania // Economic Systems. 2020. Vol. 44, iss. 2. P. 890–936. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100783.

- Hauk E., Oviedo M., Ramos X. Perception of Corruption and Public Support for Redistribution in Latin America // European Journal of Political Economy. 2022. Vol. 74. Р. 102174. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2021.102174.

- Mavisakalyan A., Otrachshenko V., Popova O. Can Bribery Buy Health? Evidence from Post-Communist Countries // Journal of Comparative Economics. 2021. Vol. 49, iss. 4. P. 991–1007. https://doi.org/10.1016/j.jce.2021.04.006.

- Nguyen T. Does Firm Growth Increase Corruption? Evidence from an Instrumental Variable Approach // Small Business Economics. 2020. Vol. 55. 1. P. 237–256. https://doi.org/10.1007/s11187-019-00160-x.

- Ofoeze J. Corrupt Local Government. Ibadan, 2004. 148 р.

- Polanski A. A Decentralized Model of Information Pricing in Networks // Journal of Economic Theory. 2007. Vol. 136, iss. 1. P. 497–512. https://doi.org/10.1016/j.jet.2006.09.001.

- Policardo L., Carrera J., Risso W. Causality between Income Inequality and Corruption in OECD Countries // World Development Perspectives. 2019. Vol. 14. P. 390–402. https://doi.org/10.1016/j.wdp.2019.02.013.

- Rose-Ackerman S. The Economics of Corruption // Journal of Public Economics. 1975. Vol. 4, iss. 2. P. 187–203.

- Ufere N., Perelli S., Boland R., Carlsson B. Merchants of Corruption: How Entrepreneurs Manufacture and Supply Bribes // World Development. 2012. Vol. 40 (12). P. 2440–2453. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.025.

- Yan B., Wen B. Income Inequality, Corruption and Subjective Well-Being // Applied Economics. 2020. Vol. 52, iss. 12. P. 1311–1326. https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1661953.