Теоретико-методологические аспекты исследования трудового потенциала сельских территорий

Автор: Советов Павел Михайлович, Чекмарева Елена Андреевна, Панов Михаил Михайлович

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 4 (78), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены основные теоретико-методологические аспекты изучения трудового потенциала сельских территорий, показана их специфика как объекта исследования. Выделены наиболее распространенные подходы к определению сельских территорий, применяемые в нормативно-правовых актах Российской Федерации и научных публикациях. По мнению авторов, в настоящее время существует четыре основных подхода к определению сельских территорий, различающиеся по критерию отнесения той или иной территории к сельским, а именно: статистический, экономический, демографический и антиурбанистический подходы. В статье описаны их особенности, достоинства и недостатки. Подробно рассмотрены теоретико-методологические подходы к трактовке понятия «трудовой потенциал территории», показаны их концептуальные различия. Обсуждаются дискуссионные вопросы определения структуры трудового потенциала, подчеркивается важность комплексного подхода к исследованию трудового потенциала сельских территорий, выделения и количественной, и качественной его сторон. Кратко проанализированы существующие методики оценки трудового потенциала, выявлены их слабые и сильные стороны, определена применимость в условиях сельских территорий. Также авторами заостряется внимание на некоторых практических проблемах, которые встают перед исследователем и управленцем при оценке трудового потенциала сельской местности.

Трудовой потенциал, трудовые ресурсы, сельские территории, сельская местность

Короткий адрес: https://sciup.org/147111285

IDR: 147111285 | УДК: 331.5

Текст научной статьи Теоретико-методологические аспекты исследования трудового потенциала сельских территорий

ПАНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ младший научный сотрудник отдела исследования уровня и образа жизни населения

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

В статье рассмотрены основные теоретико-методологические аспекты изучения трудового потенциала сельских территорий, показана их специфика как объекта исследования. Выделены наиболее распространенные подходы к определению сельских территорий, применяемые в нормативно-правовых актах Российской Федерации и научных публикациях. По мнению авторов, в настоящее время существует четыре основных подхода к определению сельских территорий, различающиеся по критерию отнесения той или иной территории к сельским, а именно: статистический, экономический, демографический и антиурбанистический подходы. В статье описаны их особенности, достоинства и недостатки. Подробно рассмотрены теоретико-методологические подходы к трактовке понятия «трудовой потенциал территории», показаны их концептуальные различия. Обсуждаются дискуссионные вопросы определения структуры трудового потенциала, подчеркивается важность комплексного подхода к исследованию трудового потенциала сельских территорий, выделения и количественной, и качественной его сторон. Кратко проанализированы существующие методики оценки трудового потенциала, выявлены их слабые и сильные стороны, определена применимость в условиях сельских территорий. Также авторами заостряется внимание на некоторых практических проблемах, которые встают перед исследователем и управленцем при оценке трудового потенциала сельской местности.

Трудовой потенциал, трудовые ресурсы, сельские территории, сельская местность.

Одной из важнейших стратегических целей государственной политики Российской Федерации является создание условий для устойчивого развития сельских территорий. Достижение поставленной цели призвано обеспечить продовольственную безопасность страны, повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояние граждан [10]. Как справедливо отмечают ученые РГАУ, цель устойчивого развития сельских территорий только декларируется, а «фактически цель нашей сегодняшней политики сельского развития – повышение масштабов сельскохозяйственного производства, интенсификация производства, снижение импортозависимости» [1, c. 50]. Задачу по расширению объемов сельскохозяйственного производства и обеспечению продовольственной безопасности страны предусматривается решать в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы путем планомерного наращивания производительности труда на селе (на 4% ежегодно) и увеличения количества высокопроизводительных рабочих мест за указанный период на 171 тыс. единиц [4, c. 50].

Поставленная в программных документах задача наращивания производительности труда по сути своей сводится к поиску способов целенаправленного контролируемого и инициируемого государством повышения эффективности использования трудового потенциала сельских территорий, что в свою очередь ста- вит закономерный вопрос о необходимости получения достоверной информации о современном состоянии и развитии трудового потенциала сельских территорий.

В данной статье разбираются некоторые теоретико-методологические аспекты исследования трудового потенциала сельских территорий. Не претендуя на всестороннее рассмотрение вопроса, авторы ставили перед собой цель описать и структурировать основные теоретико-методологические подходы к исследованию трудового потенциала на уровне сельских территорий, уточнить понятийный аппарат, показать специфику сельских территорий как объекта исследования и заострить внимание на некоторых практических проблемах, которые встают перед исследователем и управленцем при оценке трудового потенциала сельской местности.

В современных исследованиях и государственных программных документах подчеркивается большое значение сельских территорий как социально-территориальной подсистемы общества и важность выполняемых ими общенациональных функций, среди которых:

– производственная функция – удовлетворение потребностей общества в продовольствии и сырье для промышленности, продукции лесного, охотни-чье-промыслового и рыбного хозяйства, а также в другой несельскохозяйственной продукции;

– социально-демографическая функция – воспроизводство сельского населения, увеличение демографического потенциала страны;

– трудоресурсная функция – обеспечение экономики трудовыми ресурсами;

– культурная и этническая функция – сохранение самобытной национальной культуры, народных традиций, накопленного опыта ведения хозяйства;

– рекреационная функция – обеспечение условий для восстановления здоровья и отдыха городского и сельского населения, развитие сельского и агротуризма;

– жилищная функция – размещение на сельских территориях жилых домов граждан, имеющих доходное занятие в городе, а также на предоставление им в пользование объектов сельской социальной и инженерной инфраструктуры;

– пространственно-коммуникационная функция – размещение и обслуживание дорог, линий электропередачи, водопроводов и других инженерных коммуникаций, а также на создание условий для обеспечения жителей сельских поселений услугами связи;

– функция социального контроля над территорией – содействие органам государственной власти и местного самоуправления в обеспечении общественного порядка и безопасности на малолюдных территориях и в сельских поселениях, а также в охране пограничных зон [1, c. 50; 10].

Однако при наблюдаемом единодушии в признании важности сельских территорий и выполняемых ими функций до сих пор не выработано общеупотребимого и устоявшегося понятия «сельские территории». Даже в государственных нормативно-правовых актах определения сельских территорий не одинаковы.

Так, в Законе о развитии сельского хозяйства и Концепции устойчивого развития сельских территорий под «сельскими территориями» подразумеваются территорий сельских поселений и соответствующих межселенных территорий [10; 17]. При этом сами сельские поселения определяются как объединенные общей тер- риторией сельские населенные пункты, которые в свою очередь относятся к таковым на основе административно-территориального деления, установленного в субъектах Российской Федерации. Согласно этому подходу – назовем его статистическим – сельскими территориями считается все, что названо сельским в государственном статистическом учете в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления [20] и при этом объединено общей территорией.

В Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» под сельскими территориями понимаются сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов и городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции [26]. Согласно указанному подходу – назовем его экономическим – критерием отнесения территорий к сельским является развитие сельского хозяйства в качестве преобладающего вида экономической деятельности на данной территории.

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) широко использует следующее определение сельских территорий: это территории с долей сельского населения свыше 50% [33]. Этот подход – условно назовем его демографическим – уже опирается на анализ структуры населения и оценки соотношения между городским и сельским населением на конкретной территории. При этом критерием отнесения той или иной территории к сельским является преобладание сельского населения над городским.

Кроме перечисленных, существует еще один подход к определению сельских территорий. Он наиболее часто используется исследователями по причине удобства применения, однако не учитывает ни административно-территориальное деление на городские и сельские населенные пункты, ни развитие сельского хозяйства, ни долю сельского населения. Согласно этому подходу сельскими территориями считаются территории за пределами крупных городов со своим населением, его образом жизни, традициями, материальными и культурными накоплениями прошлого, природными условиями и ресурсами (ЕС) [1, c. 9]. То есть при таком подходе сельскими территориями, например, считаются все муниципальные районы, в которых нет крупных городов. На наш взгляд, такой подход условно можно назвать антиурбанистический .

Выделенные нами теоретические подходы, их достоинства и недостатки наглядно отражены в таблице 1 . Выбор конкретного подхода к определению сельских территорий зависит от целей и задач отдельного исследования и не обсуждается в рамках данной статьи.

Конкретизация объекта наблюдения – первостепенный и важнейший этап исследования трудового потенциала сельских территорий. Только затем имеет смысл говорить о теоретическо-методо- логических подходах к определению самого трудового потенциала на территориальном уровне.

Термин «трудовой потенциал» начал входить в государственные и правительственные документы Российской Федерации с 1990-х гг.: в мае 1994 года было принято Постановление Правительства РФ № 434 «О целевом проекте формирования трудового потенциала для наукоемкого производства» [18].

В самом общем виде трудовой потенциал характеризует определенные возможности, которые могут быть мобилизованы для достижения конкретной цели. Иначе говоря, трудовой потенциал – это возможная трудовая дееспособность работника или общества, его ресурсные возможности в области труда. Трудовой потенциал заложен в человеке изначально и определяет расположенность к эффективному выполнению тех или иных трудовых функций при наличии благоприятных условий, когда способности и задатки могут развиться до уровня умений, навыков [29]. В то же время, несмотря на схожесть имеющихся представлений о трудовом потенциале, проблема определения его сущности является дискуссионной. Широкая трактовка трудового потенциала предложена В.Д. Егоровым как характеристика возможности населения осуществлять трудовую деятельность [6]. В интерпретации А.В. Костакова – это за-

Таблица 1. Основные подходы к определению сельских территорий

|

Подход |

Критерий отнесения территорий к сельским |

Достоинства |

Недостатки |

|

Статистический |

Официальное административно-территориальное деление |

Строгое соответствие статистическому понятию сельских территорий; помогает выделить чисто сельские территории |

Если на территории есть хоть одно городское поселение, она уже не считается сельской, что резко сокращает число потенциальных объектов исследования. |

|

Экономический |

Преобладание деятельности, связанной с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции |

Учет развития и роли сельского хозяйства |

Необходима статистика по видам экономической деятельности. Подход резко сокращает число потенциальных объектов исследования. |

|

Демографический |

Преобладание сельского населения над городским |

Удобство использования; наличие доступной статистики |

Необходима статистика по доле сельского населения. |

|

Антиурбанистический |

Отсутствие крупных городов |

Удобство использования; наличие доступной статистики |

К сельским территориям причисляется множество мелких городов. |

|

Источник: Составлено авторами. |

|||

пасы труда, определяемые численностью трудовых ресурсов, их демографической характеристики, знаний, профессиональной и территориальной мобильности [11]. А.С. Панкратов трактует трудовой потенциал как интегральную форму, количественно и качественно характеризующую способность общества в динамике обеспечить человеческий фактор производства в соответствии с требованиями его развития [21]. Г.Д. Кулагина полагает, что трудовой потенциал территории отражает совокупную способность ее трудовых ресурсов к производству максимально возможного в данных экономических и социальных условиях объема продуктов и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей и обеспечения поступательного развития экономики [12].

В научной литературе категории «трудовой потенциал» и «трудовые ресурсы», их соотношение остаются дискуссионными. Л.С. Дегтярь указывает на то, что нет необходимости различать данные понятия [5]. В.Г. Костаков также рассматривает трудовой потенциал страны и его регионов как соответствующие трудовые ресурсы в единстве их количественной и качественной стороны, т.е. фактически считает их синонимичными. И.С. Волохин отмечает, что «трудовой потенциал – это совокупность ресурсов труда, состоящих из множества взаимосвязанных элементов. Основными признаками, служащими основанием для отнесения того или иного элемента к данной совокупности, являются физические и интеллектуальные способности к труду, которыми обладает организм, живая личность. Данные способности присущи всем трудоспособным, независимо от того, принимают ли они участие в труде или же в силу определенных обстоятельств не работают и являются потенциальными работниками, т. е. имеют запас рабочей силы» [3]. В исследованиях Г.П. Сергеевой и Л.С. Чижовой

«трудовой потенциал – это те ресурсы труда, которыми располагает общество» [25], а по мнению Е.В. Воловой – «инструмент изучения распределения трудовых ресурсов» [2]. С другой стороны, определение Г.Д Кулагиной ориентирует на статистический учет как численности трудовых ресурсов, так и качественного состава трудового потенциала, эффективности его использования. Данный подход четко отграничивает трудовой потенциал как социально-экономическую категорию и отделяет от его носителя – трудовых ресурсов – и, на наш взгляд, позволяет избежать терминологических противоречий. Кроме того, с позиций исследования трудовых ресурсов население традиционно рассматривается обезличено, без подробного рассмотрения качественных характеристик, необходимых для экономического развития в современном обществе.

Подробное изучение исследований трудового потенциала, эволюции развития этого термина и его современной трактовки позволило специалистам Института социально-экономического развития территорий Российской академии наук (ИСЭРТ РАН) критически осмыслить, обобщить и структурировать сложившиеся подходы к определению понятия «трудовой потенциал территории», выделив пять основных подходов: демографический, медико-демографический, статистический, социологический и экономический. Их концептуальные различия и особенности обобщенно представлены в таблице 2 .

На наш взгляд, первые четыре подхода уступают экономическому по причине более узкой интерпретации термина «трудовой потенциал», что неоправданно ограничивает возможности исследования. Комплексный анализ трудового потенциала территории требует комбинированного подхода к пониманию данной экономической категории, учета его ресурсной и факторной сущности в их единстве.

Таблица 2. Подходы к трактовке понятия «трудовой потенциал территории»

|

Подход |

Трудовой потенциал территории – это… |

|

Демографический |

Население в трудоспособном возрасте |

|

Медико-демографический |

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте |

|

Статистический |

Численность трудовых ресурсов |

|

Социологический |

Качественные характеристики рабочей силы |

|

Экономический |

|

|

Источник: Леонидова Г. В., Чекмарева Е. А. Опыт оценки качества трудового потенциала на региональном уровне // Человек и труд. – 2009. – № 12. – С. 30–33. |

|

Наиболее емко экономическая сущность рассматриваемой категории отражена в теоретическом подходе И.С. Масловой. Согласно ее определению, трудовой потенциал – это «обобщающая характеристика меры и качества совокупности способностей к общественно полезной деятельности, которыми определяются возможности отдельного человека, групп людей, всего трудоспособного населения по их участию в труде» [14, с. 32].

Несмотря на различия авторских взглядов, из многообразия определений очевидно, что трудовой потенциал представляет собой некую комплексную характеристику, состоящую из разнородных компонентов. Определение этих компонентов также является дискуссионным вопросом. Так, в рамках исследований, проводимых учеными Санкт-Петербургской социологической школы (О.И. Шкаратан, О.В. Стака-нова, О.В. Филиппова), предлагается трехзвенная концепция, включающая в себя психофизиологический потенциал (здоровье и работоспособность), производительно-квалификационный потенциал (знания, умения, навыки, необходимые для труда), личностный потенциал (ценностные ориентации, мотивация к труду) [28, с. 16-17]. Схожие идеи были высказаны Т.В. Хлопо-вой и М.П. Дьякович, которые в качестве основных характеристик трудового потенциала выделяют профессионально-квалификационный потенциал, психофизиологический потенциал, мотивационный потенциал [27].

Несколько иного подхода придерживаются исследователи Института социально-экономических проблем народонаселения (Н.М. Римашевская, Д.И. Зюзин, Е.Б. Бреева, Н.М.), которые выделили 8 основных характеристик трудового потенциала:

– физическое здоровье;

– психическое здоровье;

– когнитивный потенциал;

– творческие способности;

– коммуникабельность;

– культурный уровень;

– нравственный уровень;

– социальные притязания [24].

Хотя названные теоретические подходы к выбору структуры трудового потенциала напрямую связаны с приведенными ранее определениями, важно отметить, что они были сформулированы, прежде всего, для целей социологических исследований. Известными возможными ограничениями социологического исследования являются погрешность выборки, ограниченная сопоставимость данных в долгосрочный период и ресурсоемкость его организации. В то же время в административной практике востребованными являются методики, позволяющие провести оперативное исследование с возможностью сравнительного анализа. Особую важность при этом имеет доступность данных для оценки, что обоснованно поднимает вопрос о необходимости создания методики, опирающейся на статистический учет. В сравнении с социологиче- скими исследованиями предоставляемые Федеральной службой статистики данные существенно ограничены по числу показателей для возможного анализа. В связи с этим в числе наиболее значимых при оценке трудового потенциала выступают вопросы выбора и обоснования используемых показателей. Ниже кратко представлен анализ существующих методик оценки трудового потенциала, выявление их слабых и сильных сторон, определение применимости в условиях сельских территорий.

Многообразие методологических подходов к оценке трудового потенциала связано, прежде всего, с исследованием предприятия и его коллектива и отталкивается от высокоточных и подробных данных внутренней статистики организаций. Данные Росстата, охватывающие многократно большие масштабы наблюдения, лишены данного преимущества. Отчасти поэтому в отечественной науке методология анализа трудового потенциала на мезо- и макроэкономическом уровнях представлена не столь широко и посвящена преимущественно межрегиональным сравнениям. Ярким примером является научный подход исследователей Института социально-экономических проблем народонаселения (ИСЭПН) РАН (Москва), который предложил комплексную методику, позволяющую оценить трудовой потенциал территории на основании статистических данных по совокупности пяти компонентов: количество, здоровье, образование, квалификация работников, производительность труда (табл. 3).

Приведенные структурированные показатели в целом отражают основные характеристики трудового потенциала. При этом количественные показатели экономической активности, занятости и безработицы указывают не только на совокупный объем активных трудовых ресурсов, но и передают степень их использования. Поскольку методика нацелена на межрегиональные сравнения, значительная часть названных показателей основывается на ежемесячном выборочном наблюдении и нерепрезентативна для вовлечения автономных характеристик

Таблица 3. Компоненты трудового потенциала территории (региона)

|

Показатель |

Единица измерения |

|

Компонент I: количественное измерение трудового потенциала |

|

|

Численность населения в экономически активном возрасте (15 – 72 года) |

в % к общей численности населения |

|

Уровень занятости |

в % к численности населения 15 – 72 года |

|

Уровень безработицы |

в % к численности населения 15 – 72 года |

|

Численность лиц в трудоспособном возрасте из экономически неактивного населения, выразивших желание трудиться |

в % к численности населения 15 – 72 года |

|

Компонент II: здоровье |

|

|

Смертность населения в трудоспособном возрасте |

человек на 1000 человек населения в трудоспособном возрасте |

|

Компонент III: образование |

|

|

Распределение занятых по уровню образования |

% от общей численности занятых |

|

Распределение безработных по уровню образования |

% от общей численности безработных |

|

Компонент IV: квалификация работников |

|

|

Число персональных компьютеров |

шт. на 100 работников |

|

Число патентных заявок на изобретения и полезные модели |

на 10 тыс. занятых в экономике |

|

Число персонала, занятого научными исследованиями и разработками |

на 1 тыс. занятых в экономике |

|

Численность работников, прошедших дополнительное профессиональное обучение |

% от общей численности занятых |

|

Компонент V: производительность труда |

|

|

Валовый региональный продукт |

тыс. руб. в год на 1 занятого в экономике |

|

Источник: Римашевская Н. М., Бочкарева В. К., Волкова Г. Н., Мигранова Л. А. Качество трудового потенциала в регионах России // Народонаселение. – 2012. – № 3. – С. 111–138. |

|

трудового потенциала муниципальных районов. К их числу относятся данные по общей численности безработных и занятых в экономике, а также их уровню образования [15]. Кроме того, расчет ряда приведенных показателей не проводится в разрезе районов. К ним относятся данные по научной деятельности и ВРП.

При использовании показателей уровня квалификации персонала представляется полезным учет оснащенности персональными компьютерами в расчете на душу населения. Конечно, данный показатель изначально никак не связан со статистикой трудовых отношений и используется, в частности, в рамках государственной программы «Информационное общество» [8]. И все же следует принимать во внимание вовлеченность компьютеров и оргтехники в технологию управления и производства, что представляет значимость в интересах задач настоящего исследования, как и показатели научной деятельности. К сожалению, весьма значимый показатель профессиональной компетенции – численность прошедших дополнительное профессиональное обучение – рассчитывается Федеральной службой статистики только по занятым в бюджетном секторе экономики (государственные и муниципальные служащие). Можно предположить, что крупные предприятия ведут внутренний учет по данному показателю, однако отсутствие единой методологии и базы данных исказит результаты оценки на уровне района даже в случае открытого доступа к статистике предприятий. Возможность анали- за и оценки совокупного объема трудовых ресурсов в рамках рассматриваемой методики не обозначена.

Помимо методик, направленных на межрегиональное сравнение, существуют также и те, целью которых является возможность оценки в различных разрезах: государство, регион, муниципальный район. Для примера рассмотрим содержательные аспекты методики количественного измерения трудового потенциала и его качественной характеристики, предложенной Г.В. Якшибаевой. В рамках методики автором предлагаются пять показателей, которые охватывают методологию региональной и муниципальной статистики (табл. 4) . С помощью доли трудоспособного населения можно оценить потенциальный запас трудовых ресурсов территории, а посредством характеристик уровня образования – потенциальную квалификацию.

Параметры заработной платы могут косвенно указывать как на производительность труда, так и на материальные средства воспроизводства рабочей силы (в широком смысле): отдых, повышение квалификации, уход за детьми – будущим поколением трудящихся – и пр. В то же время показатель фондовооруженности труда является, как известно, показателем экономики предприятия [22] и, следовательно, для территории с той или иной диверсифицированной отраслевой структурой применим лишь условно. Показатель доли занятых в экономически активном населении актуален для оценки трудового потенциала, но может быть

Таблица 4. Индикаторы развития трудового потенциала, определяемые в рамках методики Г.В. Якшибаевой

|

Показатель |

Единица измерения |

|

Доля трудоспособного населения в общей численности населения |

трудоспособных на 100 чел. населения |

|

Уровень образования |

лиц с определенным уровнем образования на 1000 человек населения |

|

Заработная плата |

рублей |

|

Фондовооруженность труда |

млн рублей |

|

Доля занятых в экономически активном населении |

% от общей численности экономически активного населения |

|

Источник: Якшибаева Г. В. Трудовой потенциал: эффективность функционирования : автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук : 08.00.01. – Уфа, 2001. – 22 с. |

|

рассчитан по районам с большой неточностью, поскольку основывается на общерегиональном наблюдении.

Помимо учреждений науки, заинтересованность в порайонной оценке трудового потенциала сельских территорий проявляют региональные и муниципальные власти. Так, при разработке целевой программы формирования потенциала конкурентоспособности районов Курганской области применены методические приемы и приведен перечень показателей для оценки трудового потенциала (табл. 5) .

Показатель, характеризующий естественный прирост населения, наиболее адекватно отражает динамику численности трудовых ресурсов. Он основывается на тщательно регистрируемой статистике рождаемости и смертности и адекватно отражает динамику численности трудовых ресурсов. Миграционный прирост, который также является важным количественным показателем потенциального числа трудящихся, менее точен. Он рассчитывается на основании отчетности местных регистрационных служб, т. е. данных по смене прописки, однако смена места жительства не всегда сопровождается официальной регистрацией. Кроме того, не учитывается временная и маятниковая формы трудовой миграции, которые крайне важны для районов, тяготеющих к сельскому и лесному хозяйству. Перемещения в пределах одной административно-территориальной единицы учета (в пределах города, района)

также не отражаются в статистике. Тем не менее, коэффициент миграционного прироста отражает общие тенденции изменения численности населения посредством смены места жительства. Это особенно актуально для сельских территорий, характеризующихся сокращающимся населением и массовым оттоком в крупные города. Рост территориальной и профессиональной мобильности населения является одной из неотъемлемых характеристик глобализации и способен оказывать выраженное воздействие – как положительное, так и отрицательное – на социально-экономические процессы [16]. Приток специалистов позволяет использовать передовой опыт организации высокотехнологичного производства, а учебная миграция повышает общий уровень образования и профессиональной подготовки населения. В связи с этим учет миграционных процессов, по нашему мнению, имеет значимость при оценке трудового потенциала, поскольку является одним из определяющих факторов распределения трудящихся в пространстве.

Последний из индикаторов развития трудового потенциала, перечисленных в таблице 5, – производительность труда сельскохозяйственной отрасли – требует некоторого пояснения. Будучи актуальным для аграрного региона, он в то же время не вполне подходит, например, для Вологодской области, где сельскохозяйственное производство не так масштабно, как в Курганской области.

Таблица 5. Показатели развития трудового потенциала, используемые аналитиками правительства Курганской области

|

Показатель |

Единица измерения |

|

Естественный прирост/убыль населения |

чел. на 1000 чел. населения |

|

Миграционный прирост/убыль населения |

чел. на 1000 чел. населения |

|

Доля трудоспособного населения от численности населения муниципального образования |

трудоспособных на 100 чел. населения |

|

Доля занятых в экономике от числа экономически активного населения муниципального образования |

занятых на 100 чел. экономически активного населения |

|

Производительность труда (суммарный объем промышленного и сельскохозяйственного производства, отнесенный к числу занятых) |

рублей на человека |

|

Источник: Об оценке потенциала конкурентоспособности муниципальных районов и городских округов Курганской области [Электронный ресурс] : Постановление Правительства Курганской области № 152 от 22.04.2013. – Режим доступа : http://www.economic.kurganobl.ru/assets/files/municipal/zakon/ppko_20130422_152.pdf |

|

Кроме того, в официальной статистике разделение занятых в сельском и лесном хозяйстве не всегда практикуется, в то время как данные по объемам промышленного производства централизованно рассчитываются только по сельскому хозяйству. Это значительно исказит показатель производительности труда в районах с высокой занятостью в лесном хозяйстве. Тем не менее стоит отметить, что показатель производительности труда весьма актуален для оценки трудового потенциала, поскольку отражает степень его реализации. Таким образом, методика оценки трудового потенциала муниципальных образований, примененная в Курганской области, может быть использована в практике управления других регионов, однако в этом случае она потребует существенной корректировки и адаптации. К тому же данная методика не включает в себя измерение уровня профессиональной квалификации и (или) образования трудящихся, которые, согласно рассмотренным теоретическим подходам, входят в число ключевых составляющих трудового потенциала.

Одним из наиболее распространенных методов оценки трудового потенциала на территориальном уровне является расчет интегрального индекса, который используется во всех вышеназванных методиках. Подобный метод также используется в методологии Программы развития ООН (расчет Индекса человеческого развития, многомерного индекса бедности, индекса гендерного неравенства и др.) [32, с. 168169], при расчете индекса потребительских настроений [7], индекса глобальной конкурентоспособности [34] и т. д. Преимуществом данного метода является возможность полноценного сопоставления разновесных показателей, рассчитываемых по разным методикам и имеющих разные единицы измерения. Иными словами, это позволяет комплексно исследовать явление, включающее в себя разнородные характеристики, что особо актуально при оценке трудового потенциала.

Интегральный, или композитный, индекс основывается на сопоставлении информации по разнородным, но по существу связанным друг с другом показателям, отражающим те или иные компоненты исследуемого явления. Значения по этим показателям в свою очередь выражены частными индексами. Одним из наиболее распространенных способов их расчета является формула

7 _ x t -x min

Хтах Xmin где:

I xi – значение частного индекса по показателю;

x – оцениваемый показатель;

i – объект анализа (в данном случае наименование либо условный номер района);

X i – значение оцениваемого показателя в районе i ;

X min – минимальное возможное значение оцениваемого показателя;

X max – максимальное возможное значение оцениваемого показателя.

В случае если компонент интегрального индекса соответствует негативному явлению, т. е. его рост, к примеру, ухудшает состояние трудового потенциала (как в случае с текучестью кадров или заболеваемостью), используется обратная формула

- X i

^ _ Хтах

Хтах Xmin

В методиках оценки трудового потенциала используются различные способы объединения частных индексов, применяемых в зависимости от целей исследования. Наиболее распространенными в использовании и удобными в интерпретации являются среднее арифметическое либо среднее геометрическое. Если обоб- щить различия этих методов, то арифметический способ лучше подходит для отслеживания динамики явления, геометрический – для лучшего отражения различий между объектами исследования в статике [31, c. 15].

Среди ученых, исследующих человеческий и трудовой потенциал, нет единого мнения касательно определения минимальных и максимальных предельных значений (шкалирования). Так, в процессе эволюции методики расчета ИРЧП применялись как фиксированные, так и относительные значения. Фиксированные значения, устанавливаемые, как правило, экспертным путем, с одной стороны носят более универсальный характер, с другой – могут быть оторваны от реальности. Кроме того, установка относительных границ в соответствии с максимальными и минимальными наблюдаемыми за год значениями, усложняет анализ динамики явления, хотя в большинстве случаев лучше передает дифференциацию объектов исследования по степени его выраженности [9, с. 24-27]. Поскольку разрабатываемая в данном исследовании методика должна предусматривать возможность сопоставления трудового потенциала районов в разные годы, целесообразной, на наш взгляд, будет опора на фиксированные показатели.

В результате проведенного критического анализа существующих подходов к оценке трудового потенциала территории на основании данных официальной статистики используемые методики можно условно разделить на две обширные группы. Первая представлена «универсальными» методиками, нацеленными на крупномасштабные сопоставления (межстрановой, межрегиональный уровень). С этой точки зрения рассмотренные методики не могут в полной мере удовлетворить потребности оценки трудового потенциала сельских территорий, в част- ности, муниципальных районов, поскольку данные, предлагаемые к использованию для межрегионального сравнения, несут в себе элемент погрешности на районном уровне. Вторая методика, нацеленная на локальный уровень, включает в спектр своих задач учет проблем и особенностей конкретной группы территорий, занимающих относительно небольшое либо однородное экономико-географическое пространство (федеральный округ, регион, район), что соответствует задачам исследования трудового потенциала сельских территорий. Значимым ограничением такого подхода является ограниченная сопоставимость данных при сравнении разнородных территорий. Так, методика, используемая администрацией Курганской области, глубже учитывает специфику оцениваемого региона и более привлекательна к использованию для оценки трудового потенциала территорий региона. Для объективной оценки трудового потенциала районов в другом регионе необходим учет не только особенностей сбора статистики в интересующем разрезе, но и их специфики, а также актуальных для исследуемых территорий проблемы. Это указывает на необходимость предварительного анализа фактических социально-экономических условий конкретного региона с целью ориентации на выявленные особенности при дальнейшем составлении методики оценки трудового потенциала. Важно также отметить, что используемые методы оценки трудового потенциала принципиально не различаются и, как правило, так или иначе основываются на расчете интегрального индекса.

Таким образом, опыт научного исследования и оценки трудового потенциала представлен широким спектром теоретических и практических подходов, что связано с многогранностью данной категории. Тем не менее, обобщая описанные

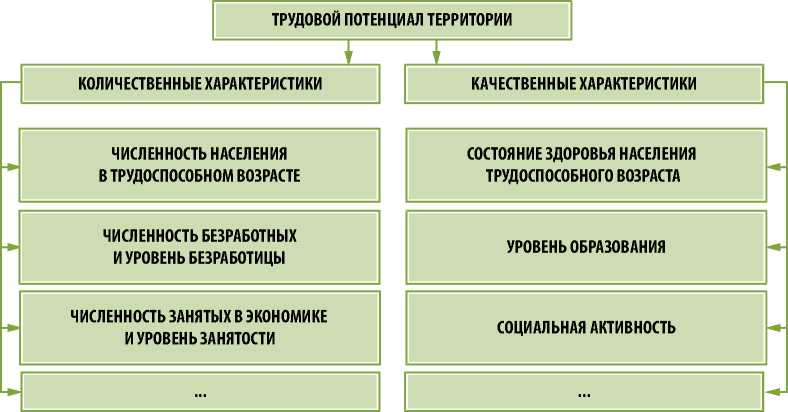

Рис. Характеристики трудового потенциала

Источник: Составлено авторами.

подходы, отметим, что всеми исследователями подчеркивается важность количественной и качественной составляющих трудового потенциала и в той или иной форме основными качественными характеристиками признаются здоровье, образование, активность населения (рисунок) .

Здоровье определяет физическую и (или) психическую трудоспособность населения. Оно является тем ресурсом населения, который поддерживает его способность ходить на работу и продуктивно трудиться. Образование отражает запас знаний, профессиональную подготовку и квалификацию трудящихся. Как характеристика территории здоровье указывает не только на текущий актив высококвалифицированных кадров, но и на эффективность политики местных властей по привлечению специалистов, созданию благоприятных условий для их труда и проживания. Активность отражает сразу несколько качеств из числа предложенных исследователями трудового потенциала. Прежде всего, оно указывает на способность и готовность вовлечения населения в плодотворный производственный процесс. Кроме того, активность включает в себя мотивационный компонент трудового потенциала, отражает социальные притязания людей, их желание повысить собственный доход.

Каждая из выделенных ключевых качественных характеристик трудового потенциала (здоровье, образование, активность) отражается в определенном наборе показателей официальной статистики. Из определения трудового потенциала, равно как из рассмотренных подходов, также видно, что помимо качественных характеристик, при исследовании трудового потенциала сельских территорий имеет смысл выделять и количественные характеристики (численность населения в разрезе по возрасту, полу и пр.). Однако отбор статистических показателей должен осуществляться, исходя из целей и задач конкретного исследования, ориентироваться на выбранный критерий определения сельских территорий и их специфику в исследуемом регионе.

Список литературы Теоретико-методологические аспекты исследования трудового потенциала сельских территорий

- Введение в устойчивое развитие сельских территорий: Важнейшие понятия и теоретические основы : учеб. пособие/А. В. Мерзлов . -М., 2012. -57 с.

- Воловая, Е. В. Формирование трудового потенциала территориальной продовольственной системы (на примере Ульяновской области) /Е. В. Воловая, М. А. Ананьев. -Ульяновск: Вектор-С, 2009. -166 с.

- Волохин, И. С. Трудовой потенциал Таджикистана и пути повышения эффективности использования /И. С. Волохин. -Душанбе: Дониш, 1983. -132 с.

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -2020 годы : утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717. -Режим доступа: http://www.mcx.ru/documents/file_document/show/23220.htm

- Дегтярь, Л. С. Трудовой потенциал общества и социальная политика /Л. С. Дегтярь. -М.: Наука, 1984. -159 с.

- Егоров, В. Д. Методологические аспекты изучения трудового потенциала населения /В. Д. Егоров. -М.: Экон-Информ, 2002. -101 с.

- Ибрагимова, Д. Х. Индекс потребительских настроений /Д. Х. Ибрагимова, С. А. Николаенко//Независимый институт социальной политики. -М.: Поматур, 2005. -С. 16-21.

- Индексные показатели осуществления программы «Информационное общество в России» : приложение № 7 к государственной программе «Информационной общество 2011 -2020». -Режим доступа: http://protown.ru/information/doc/7237.html

- Как измерять человеческое развитие : учеб. пособие/ПРООН. -Режим доступа: http://hdr.undp.org/en/media/Primer_RU.pdf

- Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года : утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р. -Режим доступа: http://www.mcx.ru/documents/document/show/14914.77.htm

- Костаков, В. Г. Интенсификация использования трудового потенциала /В. Г. Костаков, А. А. Попов//Социалистический труд. -1982. -№ 7. -С. 61-69.

- Кулагина, Г. Д. Макроэкономическая статистика /Г. Д. Кулагина. -М.: МЭСИ, 1998. -140 с.

- Леонидова, Г. В. Опыт оценки качества трудового потенциала на региональном уровне /Г. В. Леонидова, Е. А. Чекмарева//Человек и труд. -2009. -№ 12. -С. 30-33.

- Маслова, И. С. Трудовой потенциал советского общества. Вопросы теории и методологии исследования /И. С. Маслова. -М.: Политиздат, 1987. -125 c.

- Методологические положения по проведению обследования населения по проблемам занятости //Методологические положения статистики. -Вып. 5. -Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/free/b99_10/isswww.exe/stg/d030/i030110r.htm

- Мкртчян, Н. В. Миграционная мобильность в России: оценки и проблемы анализа /Н. В. Мкртчян//SPERO. -2009. -№ 11. -С. 149-164.

- О развитии сельского хозяйства : Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 29.12.2014). -Режим доступа: http://goo.gl/6SbjVN

- О целевом проекте «Формирование трудового потенциала для наукоемкого производства» : Постановление Правительства Российской Федерации № 434 от 03.05.1994. -Режим доступа: http://base.garant.ru/6742337

- Об оценке потенциала конкурентоспособности муниципальных районов и городских округов Курганской области : Постановление Правительства Курганской области № 152 от 22.04.2013. -Режим доступа: http://www.economic.kurganobl.ru/assets/files/municipal/zakon/ppko_20130422_152.pdf

- Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления года : утв. Постановлением Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 (ред. от 22.10.2014). -Режим доступа: http://goo.gl/ehwbMJ

- Панкратов, А. С. Управление воспроизводством трудового потенциала /А. С. Панкратов. -М.: Изд-во МГУ, 1986. -279 с.

- Райзберг, Б. А. Словарь современных экономических терминов /Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский. -М.: Айрис-пресс, 2008. -480 с.

- Римашевская, Н. М. Качество трудового потенциала в регионах России /Н. М. Римашевская, В. К. Бочкарева, Г. Н. Волкова, Л. А. Мигранова//Народонаселение. -2012. -№ 3. -С. 111-138.

- Римашевская, Н. М. О методологии определения качественного состояния населения /Н. М. Римашевская//Демография и социология. -1993. -№ 6. -С. 7-21.

- Сергеева, Г. П. Трудовой потенциал страны /Г. П. Сергеева, Л. С. Чижова. -М.: Знание, 1982. -64 с.

- Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года: федеральная целевая программа : утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598. -Режим доступа: http://www.vologda-agro.ru/images/stories/Information/Other_documents/00056.pdf

- Хлопова, Т. В. К оценке трудового потенциала предприятия /Т. В. Хлопова, М. П. Дьякович//Социологические исследования. -2013. -№ 3. -С. 67-74.

- Шаталова, Н. И. Трудовой потенциал работника : учеб. пособие для вузов/Н. И. Шаталова. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. -399 c.

- Шаульская, Л. Комплексная оценка трудового потенциала региона /Л. Шаульская//Региональная экономика. -2005. -№ 3. -С. 93-104.

- Якшибаева, Г. В. Трудовой потенциал: эффективность функционирования : автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук: 08.00.01/Г. В. Якшибаева. -Уфа, 2001. -22 с.

- Human Development Report 2010. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development /United Nations Development Programme. -USA, NY: Consolidated Graphics, 2010. -238 p.

- Human Development Report 2011. Sustainability and Equality: A Better Future for All /United Nations Development Programme. -USA, NY: Consolidated Graphics, 2011. -285 p.

- OECD Regional Typology : methodological notes/OECD Directorate for Public Governance and Territorial Development. -2011. -Available at: http://www.oecd.org/gov/regional-policy/OECD_regional_typology_Nov2012.pdf

- The Global Competitiveness Report : methodological notes/World Economic Forum. -2014. -Available at: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology