Теоретико-методологические и прикладные аспекты выявления экономических кластеров на территории региона: проблемы и возможности (на материалах Ростовской области)

Автор: Краснокутский Павел Анатольевич

Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu

Рубрика: Социально-экономические и общественные науки

Статья в выпуске: 4 (65) т.12, 2012 года.

Бесплатный доступ

Анализируются основные теоретико-методологические подходы к выявлению региональных экономических кластеров и определяются границы их применимости в российских условиях.

Идентификация экономических кластеров, регион, коэффициент локализации, индекс сравнительных преимуществ

Короткий адрес: https://sciup.org/14249863

IDR: 14249863 | УДК: 332.1:005.591.6

Текст научной статьи Теоретико-методологические и прикладные аспекты выявления экономических кластеров на территории региона: проблемы и возможности (на материалах Ростовской области)

Введение. В настоящее время в отечественной научной литературе все большее внимание уделяется исследованию различных аспектов функционирования экономических кластеров, представляющих собой особую форму объединения представителей бизнеса (преимущественно малого и среднего), принадлежащих к одной или нескольким смежным и поддерживающим отраслям, органов власти и научно-образовательных учреждений, характеризующуюся устойчивой системой экономических взаимосвязей и внутренней конкуренцией, пространственно локализованную в староосвоенных густонаселенных регионах или в пределах городских агломераций с развитой инфраструктурой, в рамках которой на основе активной коммерциализации инновационных технологий, достижения синергетического эффекта и низких трансакционных издержек создается конкурентоспособная на мировом рынке продукция с высокой долей добавленной стоимости [1]. Этот интерес обусловлен как эффективностью кластеров, так и наметившейся тенденцией к закреплению основ кластерной политики в различных программных документах, например, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.), а также стратегий долгосрочного развития регионов, принятых в рамках данной Концепции.

Вместе с тем, анализ стратегий долгосрочного развития отдельных регионов позволяет говорить о том, что некоторые их авторы недостаточно ясно понимают сущность кластера как экономической категории и относят к кластерам не являющиеся таковыми формы объединения. Недостатки теоретической проработанности проблемы выявления кластеров могли бы быть компенсированы применением методов, основанных на анализе параметров функционирования региона и его отдельных отраслей. Однако эффективному использованию этих методов также препятствуют трудности как объективного, так и субъективного характера. Адаптация имеющихся методик к их реализации в российских условиях, безусловно, послужит повышению уровня объективности и обоснованности выделения кластеров на территории региона.

Общие вопросы методологии выявления кластеров достаточно подробно изложены в работах [2, 3,4,6].

Целью данной работы является обобщение и систематизация существующих методологических подходов к выявлению экономических кластеров, выделение их преимуществ и недостатков, а также изучение возможностей их практического использования на материалах конкретного региона - субъекта Российской Федерации.

Общие методологические подходы к выявлению экономических кластеров на территории региона. В современной экономической литературе сложился целый ряд подходов к выявлению экономических кластеров. Выбор конкретного метода определяется множеством факторов, важнейшими из которых выступают наличие/отсутствие необходимой статистической информации, а также то, какие именно виды кластеров необходимо идентифицировать [2].

Как правило, применение различных методов позволяет включать в кластер, в первую очередь, предприятия экспортоориентированных отраслей, доля который, как правило, составля-

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013гг.» (государственный контракт П1089).

ет не более 30-40 % от общего объема отраслей экономики. Однако их влияние представляется наиболее значимым, поскольку именно они выступают локомотивами экономического роста для других отраслей региона и страны в целом.

После идентификации экспортоориентированных отраслей, как правило, переходят к группировке относящихся к ним предприятий в кластеры.

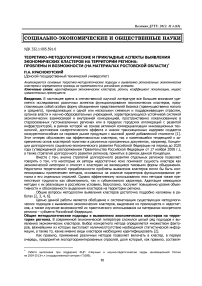

Как уже отмечалось, в отечественной и зарубежной экономической теории и практике используется множество различных методов идентификации кластеров. В частности, Т. Андерсен, М. Бьор, Е. Ханссон выделяют четыре основных метода [2]:

-

- метод, основанный на использовании коэффициента локализации;

-

- новый географический метод или К-метод Рипли;

-

- метод, основанный на анализе данных об экспорте и таблиц «Затраты - выпуск»;

-

- методы экспертных оценок (в частности, метод «снежного кома»).

В дополнение к указанным, ссылаясь на опыт Европейской кластерной обсерватории, Е.С. Куценко в своих работах выделяет в отдельные группы методы анализа потенциала формирования кластеров и метод анализа межотраслевых инновационных потоков как основы формирования кластера [3].

Основные методы выявления кластеров представлены на рис. 1.

Рис. 1. Методы идентификации экономических кластеров

Метод, основанный на использовании коэффициента локализации. Широко известен и описан в литературе, посвященной идентификации кластеров. Коэффициент локализации рассчитывается как отношение влияния отрасли на общий уровень занятости в регионе к влиянию отрасли на общий уровень занятости на всей географической территории страны. Если полученное значение коэффициента локализации равно единице, это означает, что регион не специализируется в данной отрасли. Значение этого показателя, равное 1,5, показывает, что в регионе влияние отрасли на уровень занятости на 50 % выше, чем в остальных регионах, а значит, он специализируется в данной отрасли.

При использовании данного метода, как правило, применяется следующий алгоритм действий [2].

-

1. Географическая территория делится на регионы.

-

2. Посредством вычисления коэффициентов локализации выделяются экспортоориентированные отрасли в каждом регионе.

-

3. Коэффициенты локализации экспортоориентированных отраслей исследуются на предмет выявления тенденций кластеризации.

Новый географический метод или К-метод Рипли. Основная идея метода заключается в том, что выявление кластеров происходит при решении проблемы оптимизации расстояний между фирмами.

Работы проводятся в два этапа. [2]

-

1. На первом этапе происходит определение географической локализации всех компаний в каждой отрасли. Данные о географической концентрации используются для оптимизации дистанции между фирмами, таким образом определяются размеры специализированных областей.

-

2. На втором этапе взаимодействие экспортоориентированных отраслей исследуется при помощи статистической методологии.

Метод, основанный на анализе данных об экспорте и таблиц «Затраты - выпуск». При использовании этого метода учитываются данные об экспорте и таблицы «Затраты - выпуск», основанные на статистике производства. Это альтернатива методу, основанному на статистике занятости, из которой выводится коэффициент локализации.

Использование таблиц «Затраты - выпуск» позволяет выявить наличие взаимодействий между отраслями.

Метод реализуется также в два этапа [2].

-

1. На первом этапе выделяются отрасли, которые могут быть объединены в кластеры, т. е. наиболее значимые экспортоориентированные отрасли на основе данных об экспорте или наиболее крупных взаимодействиях, отраженных в таблицах «Затраты - выпуск».

-

2. На втором этапе применяется анализ графов, отражающих тенденции кластеризации экспортоориентированных отраслей.

Методы экспертных оценок (в частности, метод «снежного кома»). Один из качественных методов выявления кластеров - метод экспертных оценок. В ходе непосредственного опроса или анкетирования экспертов и влиятельных представителей бизнес-среды изучаются их мнения относительно того, какие кластеры или кластерные инициативы представляются наиболее значимыми на уровне региона или страны в целом.

Одним из специфических методов, позволяющих получить более полную информацию о кластерах, является так называемый метод «снежного кома».

Работы выполняются в несколько этапов [2].

-

1. На первом этапе в ходе опроса экспертов выясняют, какие кластеры, формирующиеся на данной территории, им известны.

-

2. На втором этапе опрашивают экспертов, специализирующихся на каждом из выбранных кластеров. Задаваемые вопросы касаются ключевых компаний и научно-образовательных институтов в кластере. Кроме того, выявляется эксперт, владеющий наибольшим объемом информации о кластере - таким образом определяется круг экспертов, которые будут опрошены на следующем этапе.

-

3. На третьем этапе вновь привлеченные эксперты из числа названных на втором этапе отвечают на вопросы, аналогичные задаваемым на втором этапе.

-

4. Опрос завершается, когда привлечь к работе новых экспертов не представляется возможным.

-

5. Новый опрос проводится уже среди выделенных в ходе предыдущего опроса компаний и научно-образовательных институтов. Вопросы имеют следующий характер: причисляют ли они себя к выделенному кластеру; к какому подкластеру выделенного кластера они принадлежат; какие еще компании и научно-образовательные институты входят в выделенный кластер.

-

6. Аналогичные вопросы задают в компаниях и научно-образовательных институтах, выявленных в ходе предыдущего этапа.

-

7. Опрос завершается, когда привлечь к нему новые компании и научно-образовательные институты не представляется возможным.

-

8. На последнем этапе производится сбор данных о ключевых показателях экономической деятельности выявленного кластера.

Анализ прямых связей в цепи создания стоимости. Данный метод основан на исследовании вертикальных связей поставщиков и потребителей. Он позволяет отслеживать существующие межотраслевые взаимосвязи для конкретного региона. Анализ осуществляется на основании данных таблиц «Затраты - выпуск».

Преимущества и недостатки применения рассмотренных методов выявления кластеров. Анализируя информацию о преимуществах и недостатках рассмотренных методов выявления кластеров, отраженную в табл. 1, можно сделать вывод о том, что с ростом уровня сложности применяемой методики возрастает и степень точности результатов ее применения. Вместе с тем, более точные методы основаны на больших массивах статистической информации, которая зачастую не является общедоступной, и следовательно, ее применение в ряде случаев весьма ограничено или вообще невозможно.

В частности, одним из наиболее точных и широко распространенных в мировой практике методов выявления кластеров является анализ таблиц «Затраты - выпуск». Вместе с тем на сегодняшний момент доступны статистические данные по таблицам «Затраты - выпуск» лишь за 2003 г. В этой связи представляется очевидным тот факт, что, используя указанные данные, произвести качественные расчеты по выявлению экономических кластеров на территории регионов достаточно сложно. В настоящий момент планируется построение таблиц «Затраты - выпуск» за 2011 г., однако, учитывая сроки, которые потребуются на систематизацию и обработку информации, скорое ее получение конечным пользователем маловероятно.

Преимущества и недостатки основных методов выявления кластеров

Таблица 1

|

Наименование метода |

Преимущества |

Недостатки |

|

Метод, основанный на использовании коэффициента локализации |

Простота получения исходной статистической информации |

Риск невыявления кластеров вследствие задания изначальных границ региона |

|

Новый географический метод или К-метод Рипли |

Высокая степень детализации информации о фирмах, входящих в кластер |

Труднодоступность исходной информации и сложность вычислительных процессов |

|

Метод, основанный на анализе данных об экспорте и таблиц «Затраты - выпуск» |

Возможность комплексной оценки системы взаимодействий между предприятиями отраслей, образующих кластер |

«Игнорирование» фактора географической концентрации в рамках данного метода делает его недостаточно эффективным для получения комплексного представления о территориальных кластерах |

|

Метод экспертных оценок |

Простота применения |

Субъективность высказываемых экспертами мнений |

|

Метод «снежного кома» |

Возможность определения контуров формирующихся кластеров, а также вовлечение в процесс выявления кластера компаний и научнообразовательных учреждений |

Необходимость спецификации кластера перед проведением опроса, а также отсутствие единой методологии, затрудняющее стандартизацию и сопоставление полученных результатов на межстрановом уровне |

|

Анализ прямых связей в цепи создания стоимости |

Отслеживание существующих межотраслевых взаимосвязей для конкретного региона |

Субъективность мнения аналитика при выборе пороговых значений, от которых зависит эффективность применения данного метода |

|

Анализ графов |

Возможность визуального отображения существующей системы взаимосвязей |

Зависимость получаемой картины кластеризации от корректности выбора пороговых значений показателей |

Практическое применение методов выявления кластеров (на примере Ростовской области). В российских условиях из количественных методов выявления кластеров наиболее применимы те, которые основаны на использовании коэффициентов локализации и показателей сравнительного преимущества, рассчитанных по основным видам экономической деятельности, а также по укрупненным товарным группам.

Для расчета коэффициентов локализации по видам экономической деятельности используется следующая формула [4]:

L^ Emplg Empt , Empg Етр

где LQ - коэффициент локализации; Empig - количество занятых по виду экономической деятельности z в регионе g; Empg - общее количество занятых в регионе g; Етр, - количество занятых по виду экономической деятельности z; Етр - общее количество занятых.

Более точные результаты могут быть получены при расчете коэффициента локализации не по видам экономической деятельности, а отдельным отраслям. Компенсировать указанный недостаток можно, если рассчитать коэффициент локализации не только по показателю занятости населения, но также обороту организаций и инвестициям в основной капитал и затем агрегировать полученные данные. Результаты расчетов коэффициентов локализации по указанным показателям на основе статистических данных по Ростовской области за 2009 г. с применением (1) представлены в табл. 2.

Коэффициенты локализации по видам экономической деятельности Ростовской области в 2009 г.

Таблица 2

|

Вид экономической деятельности |

Коэффициент локализации |

|||

|

По труду |

По обороту организаций |

По объему инвестиций в основной капитал |

Агрегированный |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство |

1,40727802 |

2,0509685 |

1,78753293 |

1,74859315 |

|

Добыча полезных ископаемых |

0,60105283 |

0,16548767 |

0,061352071 |

0,275964191 |

|

Обрабатывающие производства |

0,85325505 |

1,04293338 |

1,454424013 |

1,116870814 |

|

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

0,97492007 |

1,13393306 |

3,446873498 |

1,851908877 |

|

Строительство |

0,95020681 |

0,86419131 |

0,314686131 |

0,70969475 |

|

Транспорт и связь |

0,95292609 |

1,15150729 |

0,659106319 |

0,921179897 |

Агрегированное значение коэффициента локализации рассчитывалось на основе вычисления средней арифметической из коэффициентов локализации по труду, обороту организации и по объему инвестиций в основной капитал (табл. 2). Результаты расчетов свидетельствуют о том, что наибольшим потенциалом кластеризации обладают следующие виды экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство; обрабатывающие производства. В структуре валового регионального продукта области в 2009 г. указанные виды экономической деятельности также преобладают и составляют соответственно: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 12,3 %; обрабатывающие производства - 20,7 % [5].

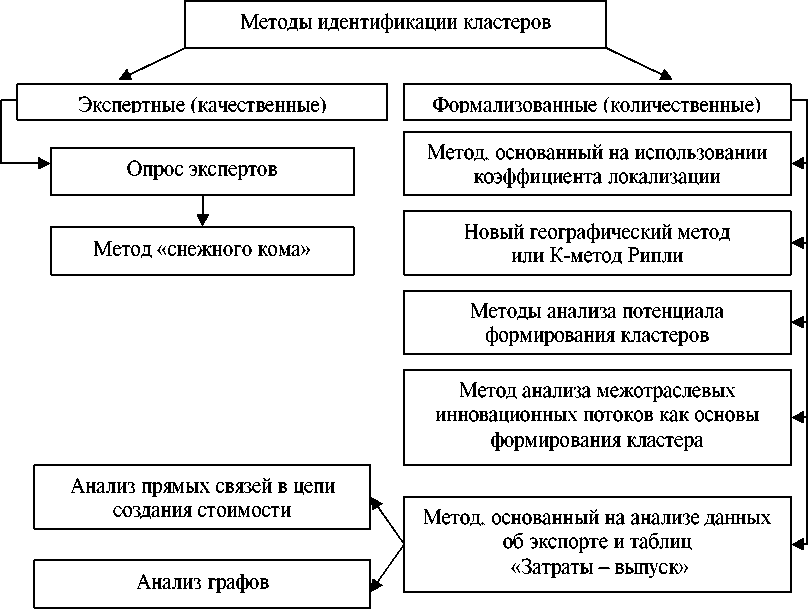

Кроме того, целесообразно вычислять показатель и индекс сравнительного преимущества региона в торговле каким-либо товаром по (2) и (3).

Показатель сравнительного преимущества региона в торговле по товарным группам [6]:

где Ti6 - показатель сравнительного преимущества региона в торговле по товарным группам; ВРП - валовой региональный продукт; Э, - объем экспорта товарной группы z; И, - объем импорта товарной группы z"; Э - общий объем экспорта; Я - общий объем импорта.

Индекс сравнительного преимущества региона [6]

Эрт ,Эс

RCA = 3 ,

ЭрЭст^

где RCA3 - индекс сравнительного преимущества региона; Эрт, - экспорт из региона товарной группы у; Эс - общий экспорт страны; Эр - общий экспорт региона; Эст, - экспорт из страны товарной группы j.

Расчеты показателей по (2) и (3) на основе статистических данных по Ростовской области за 2009 г. представлены в табл. 3.

Таблица 3 Показатель и индекс сравнительного преимущества Ростовской области по товарным группам в 2009 г.

|

Наименование товарной группы |

Показатель сравнительного преимущества региона |

Индекс сравнительного преимущества |

|

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и машины |

3,378316958 |

15,93115354 |

|

Продукция топливно-энергетического комплекса |

0,65824974 |

0,095066038 |

|

Продукция химической промышленности, каучук |

-0,242762098 |

0,461574546 |

|

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия |

-0,190187256 |

0,156356934 |

|

Металлы и изделия из них |

-1,338010689 |

1,331252751 |

|

Машины, оборудование и транспортные средства |

0,460813625 |

3,544003105 |

Из анализа данных, приведенных в табл. 3, следует, что регион обладает существенными преимуществами в торговле по товарным группам «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и машины», «Машины, оборудование и транспортные средства».

Результаты проведенного исследования подтверждают теоретические положения о возможности формирования на территории Ростовской области агропромышленного кластера и кластера сельхозмашиностроения, изложенные, в частности, в рамках Стратегии социальноэкономического развития до 2020 года, принятой в Ростовской области в 2007 г. Вместе с тем, проведенное исследование позволило обозначить лишь наиболее общие тенденции, корректировка которых возможна, в частности, при помощи метода «снежного кома» и других методов экспертных оценок, применяемых в условиях ограниченности статистической информации.

Ни один из применяемых в настоящее время методов выявления кластеров не является самодостаточным. Следовательно, для формирования комплексного представления об уровне кластеризации региона целесообразно комбинировать указанные методы с учетом конкретных целей и задач исследования.

Заключение. Выделены основные методики выявления кластеров, определены ограничения их применимости как объективного, так и субъективного характера, исследованы возможности использования данных методов на материалах конкретного региона с учетом имеющейся статистической информации по Ростовской области.

Список литературы Теоретико-методологические и прикладные аспекты выявления экономических кластеров на территории региона: проблемы и возможности (на материалах Ростовской области)

- Краснокутский П.А. Кластер как экономическая категория. Проблемы определения терминологического статуса и выделения классификационных признаков/П.А. Краснокутский//Вестн. ИНЖЭКОНа. -2011. -№6 (49). -С. 38-44.

- Andersen T. The Cluster Benchmarking Project: Pilot Project Report -Benchmarking clusters in the knowledge based economy/T. Andersen, M. Bjerre, E. Hansson. -Oslo: Nordic Innovation Centre, 2006. -56 p.

- Куценко Е.С. Кластеры в экономике: практика выявления. Обзор зарубежного опыта/Е.С. Куценко//Обозреватель. -2009. -№ 10. -С. 109-126.

- Куценко Е.С. Методология выявления основных направлений для развития кластеров в субъектах РФ [Электронный ресурс]/Е.С. Куценко. -Режим доступа: http://www.promcluster.ru.

- Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2010: стат. сб. -М.: Росстат, 2010. -654 с.

- Блудова, С.Н. Региональные кластеры как способ управления внешнеэкономическим комплексом региона/С.Н. Блудова//Вестн. СевКавГТУ. -2004. -№ 2 (13). -С. 10-23.