Теоретико-методологические подходы к исследованию социального времени при управлении устойчивым развитием социально-экономических систем

Автор: Головин Андрей Аркадьевич

Статья в выпуске: 1 (46) т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье исследованы различные теоретические предпосылки к исследованию времени: философские, астрономические, исторические, биологические, психологические, социологические, экономические. Дана классификация научных подходов с позиции возможности их дальнейшего использования при измерении устойчивого развития социально-экономических систем.

Время, необходимое время, свободное время, длительность, цикл, фаза, потребности, объективное и субъективное управление, устойчивое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/14123094

IDR: 14123094 | УДК: 304.5

Текст научной статьи Теоретико-методологические подходы к исследованию социального времени при управлении устойчивым развитием социально-экономических систем

Категория времени исторически по-разному определяется в рамках разных научных подходов, что, в свою очередь, влияет на постановку требований к управлению временем.

Философский подход к пониманию времени базируется на двух точках зрения, отстаивающих первичность сознания или материи [1, с. 272-273]. Идеалистическое воззрение смотрит на время, как на порождённую сознанием форму, которая объективно не существует. К данной точке зрения восходят идеи индивидуального сознания Беркли, Канта, Юма, Маха, надмировая идея Гегеля, социально согласованный опыт Богданова, интуиция Бергсона. В философском материализме время есть одна из основных (наряду с пространством) форм существования материи. Философский материализм базируется на естествознании, которое доказывает существование природы во времени даже тогда, когда не было живых существ, сознания и человеческого опыта. Ф. Энгельс полагал, что «время (как и пространство) неотъемлемо от материи; без материи время есть ничто, пустая абстракция, существующая только в голове человека» [2, с. 187]. В.И. Ленин говорил о том, что «в мире нет ничего, кроме движущейся материи, и движущаяся материя не может двигаться иначе, как в пространстве и во времени» [3, с.162].

Астрономический подход измеряет время при помощи периодического процесса, который повторяется подряд много раз с одинаковой продолжительностью. Вращение Земли вокруг своей оси даёт единицу измерения – сутки (и частей – часы, минуты, секунды), а вокруг Солнца – год. Астрономическими наблюдениями установлено изменение продолжительности времени суток, поэтому для научно-технических целей используется средние солнечные сутки как естественная единица, обладающая постоянством. Основная единица измерения астрономического времени в метрологии – секунда среднего солнечного времени, равная 1/86400 средних солнечных суток. Солнечные сутки на Земле делят на 24 ч, час — на 60 мин, минуту — на 60 с.

Международная система единиц (СИ), которая является современным вариантом метрической системы, определяет семь основных единиц физических величин: масса М (килограмм,), длина L (метр), время Т (секунда), сила электрического тока I (ампер), термодинамическая температура Θ (кельвин), сила света J (моль), количество вещества N (кандела). Время является одной из главных международных метрических единиц.

Время в физике есть непрерывное величина, ничем неопределяемая. В качестве основы измерения используется периодическая последовательность событий, которая признаётся эталоном некоторого промежутка времени. Простым примером служит работа часов. Физическое время как поток длительности определяет ход процессов в мире.

Исторический подход использует время для отображения единого и последовательного процесса развития человечества. Историки структурируют жизнедеятельность общества в прошлом, выявляя причинно-следственные связи для определения направления и характера развития общества. Для упорядочивания исторических событий используется хронологическая шкала, позволяющая располагать событие в историческом времени. Разные цивилизации имеют определённые точки отсчёта, с которыми они связывают начало исторических эпох. Данные точки отсчёта носят условный характер. Так, христианские цивилизации используют дату рождения Иисуса Христа в качестве начала летоисчисления новой эры (2020 год от рождества Христова по григорианскому календарю). Еврейский календарь ведёт начало летоисчисления с 3761 года до н.э. (2020 год по григорианскому календарю соответствует 5780 году по еврейскому). Славянский календарь был отменён при Петре I для перехода к юлианскому календарю, ведущему отсчёт от рождества Христова (7528 год от сотворения мира). Китайский календарь имеет 4717 год белой крысы. Традиционные календари обозначают начало определённого периода времени развития.

Изучение темпоральных характеристик в традиционной русской культуре показывает, что время оценивается прежде всего качественно, а не количественно [4, с.67]. Борис Поршнев отмечал, что «человеческая история представляет собой прогрессивно ускоряющийся процесс» [5, с.24]. Поскольку в единицу длительности с каждым годом происходит всё больше социальных процессов, то можно делать вывод об усложнении социальной системы и управленческих процессов.

Греческо-византийская традиция рассматривала время троично и наделяла время качественными свойствами. Так, времени присущи следующие темпоральные характеристики [6, с. 54; 7; 8, с.168]:

-

• Хронос (длительность) – время в бытовом смысле, имеющее линейную последовательность (вечность).

-

• Эон (цикл) – понятие, обозначающее течение жизни, жизненный путь, период (например, век). Цикл характеризуется кругооборотом периодически возобновляемых процессов.

-

• Кайрос (фаза) – подходящий, благоприятный момент (срок).

Если соотнести троичное время с физикой механических колебаний, то получается трёхмерное состояние: амплитуда как наибольшее значение смещения из положения равновесия может выражать в данном случае длительность, частота (цикл) - число полных колебаний (циклов) в единицу времени, фаза (кайрос) – состояние (координаты) изучаемого объекта. Та же аналогия свойственна музыке: ритм как последовательность длительностей в музыке соответствует длине; метр как мера, которая делит время на одинаковые отрезки (доли), как равномерное чередование сильных и слабых долей соответствует циклу; такт как расстояние от одной доли до другой может быть приравнен к фазе. Темп в музыке означает скорость движения (количество ударов в секунду).

Таблица 1. Троичное время в истории и трёхмерное время в физике

|

Исторические названия времени |

Характеристики времени |

Характеристики физических процессов |

Характеристики движения в музыке |

Длина |

|

хронос |

длительность |

амплитуда |

ритм |

длинная |

|

эон |

цикл |

частота |

метр |

средняя |

|

кайрос |

фаза |

фаза |

такт |

короткая |

Частота характеризует скорость изменения фазы колебаний. Амплитуда вынужденных механических колебаний достигает наибольшего значения в том случае, если частота вынуждающей силы совпадает с частотой колебательной системы. Это явление называется резонансом. Проводя параллели со временем, можно утверждать о наличии подобных состояний в истории управления развитием обществ.

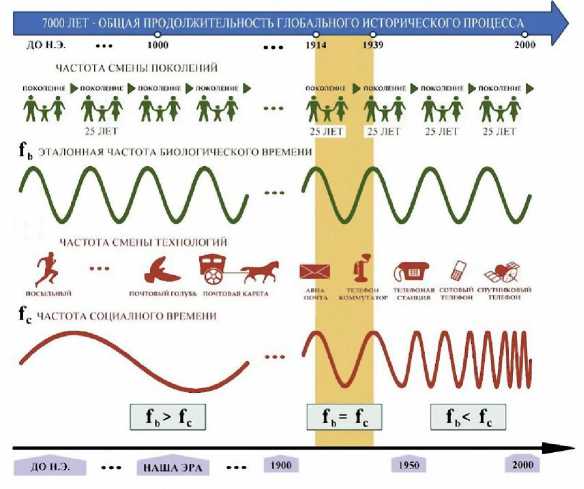

На протяжении известного исторического процесса обновление поколений происходит в среднем раз в 25 лет. Каждая семья производит новое потомство, передавая ему свои знания и жизненный опыт. Можно утверждать, что за каждые 100 лет в среднем рождается 4 поколения. Подобная частота биологического времени не меняется много тысяч лет. При этом с каждым новым поколением процесс развития социальных отношений и труда приводит к росту социально значимых знаний. Взаимодействие людей способствует возрастанию производительности труда вследствие совершенствования орудий труда. В последние столетия накопленный уровень социально значимых знаний позволил значительно ускорить уровень технологического развития. Если прошлые тысячелетия частота биологического времени всегда превышала частоту смены технологий и социальных знаний, то в начале XX века они сравнялись. Это, в свою очередь, привело к наложению биологических и социальных частот. Произошла синхронизация биологических и социальных процессов, близкая к резонансу. Результат проявился в том числе в социальных катаклизмах: революциях, смене политических режимов, войнах и пр.

Рис. 1. Смена эталонных частот биологического и социального времени [10]

Сегодня же человечество имеет ситуацию, когда в течение одного поколения технологии и знания меняются несколько раз. Возникает ситуация, когда общество неспособно обеспечить полноту своих знаний без применения новых подходов к получению, транспортировке, хранению, передаче и усвоению информации. Ярким примером смены технологий служит система связи: много столетий главным средством обмена информацией служили почтовые голуби, на смену им пришла почтовая карета (доставлявшая порой информацию месяцами), но уже в XX веке развитие телефонной связи привело к тому, что любое сообщение доставляется за несколько секунд. Таким образом, скорость обновления информация возросла в разы. Это накладывает совершенно новые условия функционирования общества и требования к управлению социальными процессами.

Человечество вошло в исторический этап, когда оно должно обеспечить общественное управление согласно объективным законам исторического развития, поскольку управлять можно только объективными процессами. Без управления невозможно перейти в новое качество и обеспечить устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. Объективное управление возможно при условии наличия закона развития управляемого объекта. При его отсутствии управление уже субъективно. Непонимание объективных законов развития при современном технологическом уровне может привести общество к деградации, кризисам, конфликтам и даже полному уничтожению. Наблюдаемые кризисные ситуации в современном мире являются примером субъективного управления [9, с.18].

Социальное время может выступать системной категорией, вмещающей в себя основные качественные характеристики: длительность, цикличность, фазовость. Хронологичность социального времени даёт возможность анализа изменения составных частей социального времени. Цикличность анализируется через циклы смены поколений (биологические циклы) и социальные циклы ускорения обмена информацией и роста технологий, производства. В результате системного анализа общество имеет возможность выявлять объективно обусловленный момент благоприятствования для управленческих изменений.

Биологический подход рассматривает собственное внутреннее время биосистемы, которое характеризует прежде всего наиболее важные процессы жизнеобеспечения. Психологический подход к изучению времени базируется на отражении в психике человека системы временных отношений между событиями его жизненного пути.

Экономический подход в изучении времени развивался одновременно с ходом промышленной революции в XVIII-XIX веках при переходе от ручного к машинному труду. Время рассматривается здесь как ресурс, как ценность и благо. Постепенно времени придаётся стоимостная оценка. Время приравнивается к денежному эквиваленту. Б. Франклин одним из первых обозначил экономический подход к времени как ресурсу крылатой фразой «время-деньги». В рамках подхода дисциплины времени большое значение уделяется анализу бюджета рабочего времени на предприятиях. Изучение экономических процессов дало начало таким терминам, как «рабочее время», «внерабочее время», «время производства», «время отдыха», «экономя времени» и др.

В структуре использования времени экономическая концепция выделяет 4 компонента: первый – время человека на удовлетворение физиологических потребностей; второй – рабочее время, третий – инвестируемое время, затрачиваемое на развитие человеческого капитала (образование, здоровье и др.), четвёртый компонент – свободное время на отдых и развлечения [10, с.121-122].

Общество исторически научилось регулировать использование времени на удовлетворение тех или иных потребностей. Биологическая объективная потребность в отдыхе дала начало идее о нормировании досуга и её воплощении в форме недели. Продолжительность недели в разные исторические периоды различалась: в Древнем Риме была восьмичасовая рабочая неделя, в Китае – десятидневная, в некоторых районах Африки и Центральной Америки – пятидневная, в Европе – семидневная [11, с.239].

Социально-экономические исследования структуры рабочего времени послужили основой методологии нормирования труда. Однако до сих в экономике присутствует противоречие между отсутствием цельной системы научного знания о времени и практикой измерения экономических процессов посредством времени [12, с.19]. Такие же противоречия присутствуют в субъективных подходах измерения общественного развития без использования объективных мер.

В последние годы в экономической науке развивается научно-практическая область управления временем субъектов экономической деятельности под названием «тайм-менеджмент».

В социологическом подходе время является свойством реальности, выражающимся в последовательности сменяющих друг друга событий [13, с.45]. Социальные процессы протекают во времени. П. Штомпка рассматривает время как общественный конструкт, в котором выражается ритм социальной жизни, влияющий на поведение людей [14, с. 493]. Время – мера социальной жизни.

Понятие социального времени и необходимости его измерения одними из первых в социологии предложили П.А. Сорокин и Р.К. Мертон, связав его с временем выполнения общественных функций. Авторы пишут, что «введение социального времени как методологической категории будет способствовать открытию социальных периодичностей» [15, с. 112]. В данной статье П.А. Сорокин и Р.К. Мертон показали, что время в обществе имеет куда больше измерений, чем посредством одной концепции астрономического времени. Социальное время отражает изменения социальных явлений и процессов, ритмы жизни коллективов.

Рассмотрение различных подходов к изучению времени и подходов к его измерению представлено в таблице 2.

Таблица 2. Различные виды и характеристики времени

|

Вид времени |

Характеристика |

Подход |

Качество времени |

Единицы измерения |

|

Астрономическое |

Измерение периодического процесса, повторяющегося много раз подряд с одинаковой продолжительностью |

Объективный |

Циклическое |

Секунда (минута, час, сутки, неделя, месяц, год, столетие, тысячелетие) |

|

Физическое |

Измерение периодической последовательности событий, которая признаётся эталоном некоторого промежутка времени. |

Объективный |

Циклическое |

Момент времени, точка на временной оси. Относительное время как интервал между двумя событиями, между прошлым (-) и будущим (+) |

|

Биологическое |

Собственное внутреннее время биосистемы, которое характеризует наиболее важные процессы жизнеобеспечения. |

Субъективный/ объективный |

Циклическое |

Время жизни организма. Время смены поколений. |

|

Геологическое |

Промежуток времени, в течение которого происходило развитие Земли |

Объективный |

Хронологическое |

Эон, эра, период, эпоха, век |

|

Историческое |

Отображение единого и последовательного процесса развития человечества |

Объективный/ субъективный |

Хронологическое |

Эпоха, эра, период, век, год |

|

Психологическое |

Отражение в психике человека системы временных отношений между событиями его жизненного пути |

Субъективный |

Фазовое |

Промежуток времени: прошлое, настоящее, будущее состояние. |

|

Экономическое |

Время как ресурс, ценность, материализованное благо. |

Объективный/ субъективный |

Фазовое |

Денежная единица/единица времени (рублей/месяц) |

|

Социальное |

Мера длительности социальных объектов (явлений, процессов) |

Объективный |

Хронологическое/ циклическое/ фазовое |

Миллион человеко-год |

С точки зрения системного анализа и управления можно выделить 2 подхода ко времени. Первый подход говорит о плохой возможности измерения социального времени (философский, психологический подход). Второй подход использует время как измеримую величину (история, системный анализ, объективистская социология). Преимуществом системного анализа и управления при исследовании времени перед другими науками заключается в использовании объективного подхода, основанного на мере. В отличие от философии, психологии в системной анализе, объективистской социологии время может быть описано, измерено.

Качественные свойства управления социальным временем также могут определяться посредством уточнения пространственных характеристик: длины, ширины, высоты (глубины). Длина характеризует длительность социального процесса; ширина – количество параллельных социальных процессов в единицу времени; глубина или высота - количество социальных действий в рамках одного социального процесса.

Каждый человек использует своё время по-разному. Исследование процесса использования социального времени человеком, группой, организацией, обществом даёт возможность последующего управления. Объединение людей в группы для удовлетворения первичных потребностей выживания позволило создать сложную социальную структуру в форме общества, систему разделения труда, получить новые возможности роста производительности труда.

Цикличность социального времени проявляется через космопланетарные (сутки, солнечный и лунный календарь), биологические (смена поколений), общественные (неделя) циклы. В обществе социальное время приобретает регламентацию и становится социальной нормой. Социальное время делится на время труда и отдыха. Изменение трудового цикла человека существенно влияет на его социальное здоровье и производительность труда.

Потребности выступают одной из основных категорий в исследовании социального времени. Вся жизнедеятельность человека направлена на удовлетворение тех или иных потребностей. Управление потребностями означает управление обществом, а управление обществом возможно через управление его социальным временем. На удовлетворение каждой потребности необходимо затратить время. А поскольку время ограничивается рамками жизни отдельного человека или общества, то планирование потребностей даёт возможность объективного общественного управления.

Классификация потребностей обширна и зависит от методологии исследования. Существует множество критериев деления потребностей по сферам деятельности, объекту потребностей, значимости, функциональной роли и др. [16, 17]. Однако их слабая сторона состоит в том, что при таком подходе невозможно проводить дальнейшее чёткое разделение, разграничение потребностей для дальнейшего выделения критериев и оценки удовлетворения потребностей. Наиболее приемлемым способом классификации потребностей является использование метода анализа категориальных пар. В целях систематизации можно объединить обозначенные виды потребностей до нескольких ключевых пар: «необходимые-свободные», «личные – общественные», «материальные – духовные», «развитие – деградация». Данные категориальные пары могут использоваться в дальнейшем при анализе распределения социального времени в обществе.

Таблица 3. Категориальные пары потребностей с синонимами

|

Необходимые |

(1) |

Свободные |

|

Первичные, физиологические, врождённые, жизненно важные, устойчивые, доминирующие и др. |

Вторичные, социально-психологические, приобретённые, возможные, ситуативные, второстепенные и др. |

|

|

Личные |

(2) |

Общественные |

|

Индивидуальные, частные, единичные (отдельные), внутренние, простые и др. |

Социальные (групповые), целые, коллективные, внешние, сложные и др. |

|

|

ПОТРЕБНОСТИ |

||

|

Материальные |

(3) |

Духовные |

|

Вещественные, физические, предметные, конкретные и др. |

Бестелесные, идеальные, беспредметные, абстрактные и др. |

|

|

Развития |

(4) |

Деградации |

|

Созидательные, естественные, положительные, объективные, истинные, нравственные, прогрессивные, улучшения, усиления, мира, изменения и др.. |

Разрушительные, искусственные, отрицательные, субъективные, ложные, аморальные, реакционные, ухудшения, ослабления, войны, сохранения и др. |

|

Обобщая проведённый анализ источников литературы, под социальным временем в данном исследовании будет пониматься мера длительности социальных объектов (в т.ч. явлений и процессов), связанных с распределением времени в обществе.

Таким образом, определим, что социальное время обладает следующими характеристиками:

-

V создаётся в процессе жизнедеятельности людей и носит социальный аспект;

-

V обладает свойствами движения, изменения, динамики;

-

V инициирует разные циклы, фазы, темпомиры развития;

-

V его можно не только измерять, но и изменять (ускорять/замедлять, планировать, использовать, управлять);

-

V выступает ресурсом управления общественным развитием.

Список литературы Теоретико-методологические подходы к исследованию социального времени при управлении устойчивым развитием социально-экономических систем

- Большая советская энциклопедия. 2-е изд. Том 9. Вологда - Газели.- М.: Большая сов. энциклопедия, 1951.

- Энгельс Ф. Диалектика природы. 1950.

- Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Издание 4-е. Т.14. - М.: Политическая литература; 1941 - 1954 г.

- Головашина О.В. Темпоральные представления в русской традиционной культуре (по материалам пословиц) // Ineternum. - 2012. - №2. - с. 60-68.

- EDN: PLRCYP

- Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). М.: Мысль, 1974. - 487 с.

- EDN: SGSZTX