Теоретико-методологическое обоснование показателей экологической безопасности в системе оценки регионов по уровню социального развития (на примере Республики Башкортостан)

Автор: Свинухова Ю.Н.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 10-2 (56), 2019 года.

Бесплатный доступ

Одним из направлений стратегических национальных интересов России сегодня выступает повышение ее экологической безопасности и устойчивости. Социологический анализ контекста проблемы базируется на идее рассмотрения человека, общества и природной окружающей среды во взаимозависимости и единстве взаимодействия. В работе использованы методы системного анализа, сравнения и обобщения, структурно-функциональный метод и основные принципы социокультурного подхода. Эмпирическая база представлена официальными данными государственной статистики, данными социологических опросов, основана на вторичном анализе данных.

Социальное развитие, экологическая безопасность, качество жизни, качество трудовых ресурсов, здоровье населения, устойчивое развитие, экологизация производства

Короткий адрес: https://sciup.org/170181224

IDR: 170181224 | DOI: 10.24411/2411-0450-2019-11263

Текст научной статьи Теоретико-методологическое обоснование показателей экологической безопасности в системе оценки регионов по уровню социального развития (на примере Республики Башкортостан)

Рассмотрение научной литературы по проблемам функционирования и развития триады общество – человек – биосфера показывает утверждение ключевого направления их анализа, состоящего в определении их единства жизнедеятельности и глубокую теоретическую и методологическую проработку основ анализа сложившихся в ней противоречий.

Современная социокультурная среда оформляется в рамках четко укоренившегося понимания особой актуальности назревших экологических проблем и необходимости мер их урегулирования, а так же подержания сбалансированности отношений в системе общество – человек – окружающая среда.

Понятия экологии и экологизации в современном общественном дискурсе проникают практически во все сферы общественной жизни. Все чаще встречаются понятия экологизации сознания и производства, экологической культуры, поведения, экопродукта и экотехнологий, устойчивого развития. Возросшая актуализация экологических проблем в общественном развитии привела к формированию новой естественнонаучной и социальной тенденции – экологизации науки, оформленной в формирование в системе наук новых отраслевых дисциплин, таких как экофизика, экоматематика, экоправо, экопсихология и, конечно, экосоциология. В отдельное научное направление в естественных и общественных науках оформились концепции экологической и зеленой химии, зеленой экономики. Являясь адептом идеи взаимосвязи и взаимовлияния всего природного и социального, придерживаясь принципа необоснованности постоянного удовлетворения все больше растущих потребностей и экономического детерминизма, они предлагают основные принципы и технологии деятельности не наносящие, или снижающие вредное воздействие на человека и окружающую среду. И каждое из перечисленных направлений привносит свою роль в решение конкрет- ных социальных (улучшение качества жизни и показателей здоровья населения вследствие снижения вредного воздействия на человека негативных факторов от производства) и экономических задач (снижение затрат на производство, экономии энергии и т.п.) на базе междисциплинарных принципов.

Методология оценки качества жизни и уровня социального развития территорий должна базироваться на необходимости использования показателей экологической безопасности и экологической обстановки.

Современные исследования в области социального развития территорий показывают, что уровень социального развития не всегда коррелирует только с уровнем экономического роста. Подтверждением этого выступают данные опубликованного нового мирового рейтинга социального развития стран, который показывает, что при одинаковом уровне ВВП некоторые государства достигают гораздо более высокого уровня социального развития, чем другие, а ряд стран, имеющих более высокий уровень ВВП, занимают в рейтинге социального развития более низкие строки [1]. Таким образом, существует некоторая масса других показателей, влияющих на уровень социального прогресса. Наряду с показателями благосостояния, в систему оценки входят и показатели развития социальной сферы, выражающие качество и объем услуг по основным ее отраслям. Чаще всего в оценках используют показатели благоприятной окружающей среды и экологической устойчивости, и, как видно из существующих методик оценки уровня социального развития, они имеют не последний фактор влияния. Так, рост доходов и высокий уровень ВВП на душу населения влияет на динамику благосостояния населения, дает преимущества в области развития и удовлетворения базовых потребностей человека, но не гарантирует роста социальных показателей и расширения социальных возможностей. По мере увеличения доходов «легкие» достижения в сфере социального развития, которым способствует экономический рост, исчерпываются, и дальнейшее развитие экономики ведет к возникновению новых социальных и экологических проблем [1].

Социальный прогресс будет определять множество факторов. Это, например, и уровень свобод, и условия личной безопасности, и, конечно, показатели благоприятной окружающей среды и экологической устойчивости. Эти факторы, так же как и рост благосостояния, служат показателями социального развития. Так, В.К. Левашов отмечает, что безудержный и безграничный экономический рост, распространение ценностей общества массового потребления ведет к деградации биосферы, материальных основ жизнедеятельности общества и духовной деградации. Данное обстоятельство требует вмешательства государства, функцией которого станет как раз социализация экономики с целью соотнесения ее с интересами граждан, чтобы не допустить социального взрыва [2, с. 14-15].

Концептуальной основой формирования системы показателей социального развития территорий должен выступить подход, при котором актуальные современные трактовки качества жизни должны соотносится с оценкой уровня различного рода опасностей, препятствующих интересам и здоровью людей. Проводя анализ социального развития территорий, следует принять в качестве базовых основ положение о том, что здоровье населения, а, следовательно, и качество трудовых ресурсов территории выступают не только показателем социальной сферы, а представляет собой важнейшую компоненту устойчивого социального развития. Здоровье населения территории при этом рассматривается как потенциальный источник, лежащий в основе многих долгосрочных трендов социально-экономического развития. А, состояние здоровья людей, как известно, имеет тесную взаимосвязь с экологической обстановкой в местах проживания. Экономическая же значимость здоровья работников предприятий определяется существующей тесной взаимозависимостью производительности труда и финансовоэкономических показателей предприятий от факторов и состояния здоровья их работников. Однако функционирование со- временного промышленного производства связано с наличием таких проблем, как ухудшение условий труда, рост физических, психологических и интеллектуальных нагрузок на работников предприятий, что сопряжено с ухудшением состояния здоровья работников предприятий.

С этой точки зрения актуализируется анализ и оценка экологического фактора в развитии социальной системы, как влияющего фактора, ограничивающего народное благосостояние, качество трудовых ресурсов. При этом, основной теоретикометодологический концепт, отражающий основные современные тенденции в вопросах социального развития общества, все больше выражает переосмысление сложившегося традиционного подхода к социальному развитию как следствию экономического роста, когда в качестве главного условия развития рассматривался экономический подъем, а социальное развитие виделось в качестве производного от него. Подобный подход характерен для индустриального общества. Экономический детерминизм очень распространен и в России. В этой связи экономическая и социальная политика с экологической ориентацией, превращающаяся в тренд общемирового современного социального развития, становится особо актуальной для современной России в свете назревших острых, не только социальных, но и экологических проблем. Именно идеи устойчивого развития, основанные на единстве трех взаимоувязанных компонент – экономической, социальной и экологической, позволяют по-новому взглянуть на понятия экономической эффективности и роста, в которых агрегируются не только количественные, но и качественные показатели развития, включая оптимальное использование природных ресурсов. Данные теоретико-методологические положения, интеграция экологических интересов в экономическую политику коррелируют с концепцией социализации экономики. Как раз ее признаками, наравне с повышением благосостояния населения и снижением уровня социальной дифференциации, выступает и рост социальной ответственности бизнеса и производства. С точки зрения социальной составляющей данного вопроса, практический интерес вызывает анализ проблемы сквозь призму оценок населением состояния окружающей среды в конкретном регионе, мнение населения регионов относительно приоритетности различных экологических проблем в территориальном развитии. Рост неудовлетворительных оценок по показателям экологического состояния региона определяет экологический фактор в число факторов роста социальной напряженности. Исследование проводилось на примере Республики Башкортостан, как одного из многоотраслевых и промышленно развитых регионов России. Так, по данным проведенного нами исследования, среди основных причин переезда в Республике Башкортостан вперед выдвигаются именно неблагоприятные условия окружающей среды, наравне с невозможностью найти подходящую работу. Именно позиция по направлению «экология» вошла в число наиболее часто отмечаемых причин среди выразивших желание переехать респондентов, тем самым косвенно указывая на важность для жителей республики проблем в данной области. Существует даже такое понятие – «экологические беженцы», т.е. та социально-экономическая категория граждан, которые готовы и хотят изменить свое место жительства по экологическим соображениям. Рейтинг факторов миграции по данным проведенного исследования представлен в таблице 1.

Таблица 1. Рейтинг факторов миграции в Республике Башкортостан, в % от ответов респондентов, выразивших желание переехать

|

Причины по рангу |

Да |

|

Нет возможности найти подходящую работу |

13,7 |

|

Неблагоприятные условия окружающей среды |

13,7 |

|

Больше возможностей в других городах и регионах |

9,3 |

|

Неудовлетворительные условия проживания |

8,0 |

|

Плохая инфраструктура, низкий уровень благоустройства среды |

3,7 |

|

Неудовлетворительный уровень образовательных и медицинских учреждений |

3,5 |

|

Другое |

2,9 |

|

Низкий уровень развития сферы культуры |

1,9 |

|

Итого, планирующих переезд |

56,7 |

|

Не планируют переезжать |

52,3 |

Неудовлетворительное состояние экологии является не просто фактором повышения социальной напряженности в регионе [3], но выступает как основной фактор, неблагоприятный для человека. Состояние экологии оказывает непосредственное влияние на качество жизни. Различные экологические проблемы обуславливают проблемы ухудшения состояния здоровья людей. Основные проявления этой проблемы демонстрируют показатели здоровья населения в регионах. Актуальность данного вопроса в России и ее регионах стоит сегодня особо остро. Поэтому узловым моментом социальноэкономического развития, сегодня является озвученное Президентом России В.В. Путиным направление: «…поэтапного перехода России к модели устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически устойчивого развития. Я хочу это подчеркнуть, мы говорим о развитии экономики страны, но с упором на решение экологических проблем. Сегодня снижение негативного влияния хозяйственной деятельности на природу является одной из приоритетных общенациональных задач. И от эффективности ее решения прямо зависят устойчивое, гармоничное развитие страны, здоровье людей, … улучшение качества жизни наших людей» [4]. Под влиянием данных обстоятельств государством, как основным субъектом социальной политики, инициирован национальный проект «Экология».

Проведенный анализ инструментов измерения социально-экономического пространства показал, что показатели экологии чаще всего используются с точки зрения оценки процессов, препятствующих социальному развитию. При этом национальный проект «Экология» выделяет две ключевые проблемы:

– высокий уровень загрязнения воздуха и низкое качество питьевой воды, которые вызывают рост заболеваемости и смертности,

– наличие несанкционированных свалок в границах городов, что ведет к нарастанию социальной напряженности в обществе.

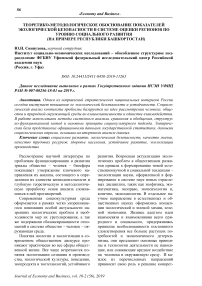

Данные проблемы сокращают возможности развития человеческого потенциала. При этом экологические проблемы особо остро стоят в индустриально развитых центрах и крупных городах. Оборотная сторона концентрации промышленного производства в экономике региона – это загрязнение окружающей среды, в котором доля выбросов от промышленных предприятий высока. К таковым регионам относиться и Республика Башкортостан, и г. Уфа, в частности. В данном регионе одним из самых актуальных и острых вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности, является снижение техногенной нагрузки на атмосферный воздух [5]. Данное положение иллюстрируется показателями развития экологической сферы на примере субъектов Приволжского федерального округа, приведенными на рисунке 1.

2017 И2007

Рис. 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников по субъектам Приволжского федерального округа, тыс. тонн

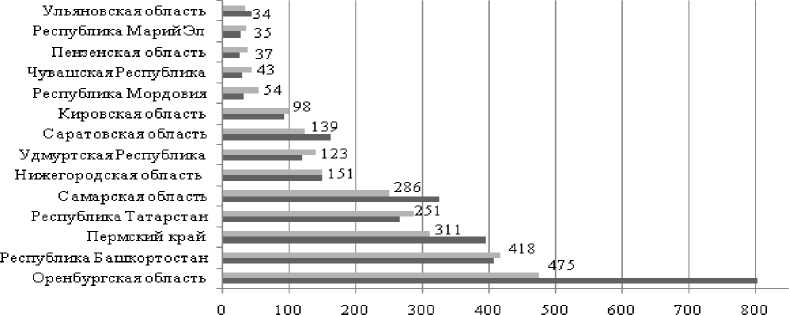

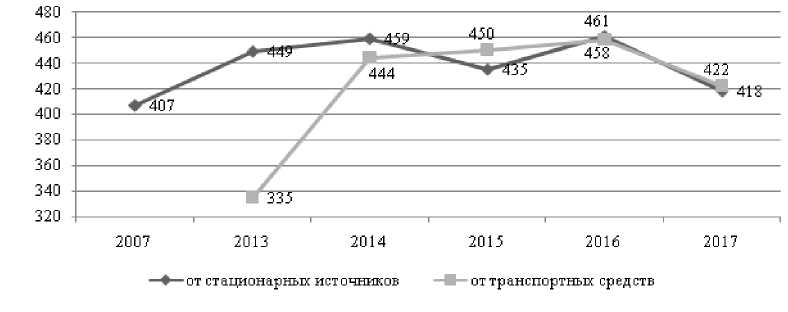

Однако, опираясь на официальные данные, приведенные в [5; 6], при анализе внутрирегиональной динамики за последние пять лет, в частности, в Республике Башкортостан, можно выделить ряд поло- жительных характеристик обеспечения экологической безопасности (рис. 2 и 3):

– снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,

– сокращение объемов сброса загряз ненных сточных вод.

Рис. 2. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от различных источников в Республике Башкортостан, тыс.тонн

Рис. 3. Динамика сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты в Республике Башкортостан

При анализе многолетних данных, по уровню загрязнения атмосферного воздуха прослеживается тенденция к снижению индекса загрязнения атмосферы [5]. Как видно на динамических рядах (рис. 2) в Республике Башкортостан отмечается положительная тенденция снижения загрязняющих атмосферу выбросов, как от стационарных источников, так и от передвижных. Притом, что республиканский парк автомототранспортных средств расширяется, и по данным Единой межведом ственной информационно - статистиче ской системы на 01.01.2018 г. он составил 1587541 единиц. Доля автотранспорта в суммарном объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет 36,2% [5].

В числе отрицательных сторон обеспечения экологической безопасности можно выделить высокие, по сравнению с другими субъектами ПФО, показатели выбросов в атмосферу - 2-ое место по ПФО (рис. 1). Во многом данное обстоятельство связано с тем, что Республика Башкортостан, являясь экономически развитым регионом, имеет выраженную отраслевую специфику, где ведущими отраслями промышленности выступают: нефтеперерабатывающая, химическая, машиностроение и металлообработка, лесная и деревообрабатывающая, медицинская. Сосредоточенные на ее территории крупные промышленные предприятия и вносят весомую долю в сложившийся уровень и динамику экологических показателей. Так, основной вклад в долю загрязняющих выбросов в республике вносят выбросы от стационарных источников, и, прежде всего предприятия нефтеперерабатывающей промышленности и энергетики.

Экологическая составляющая должна преломляться как один из приоритетов стратегий развития, разрабатываемых как по территориальному признаку - на уровне целых регионов и субъектов России, так и на уровне отдельных хозяйствующих на данной территории субъектов, компаний, бизнеса. Практически это означает, что принимая модель или Концепцию корпоративной социальной ответственности [7, с. 67-104], хозяйствующие субъекты реа- лизуют экологическую политику посредством различных программ и мероприятия по экологической безопасности (социальные экологические проекты, экотехнологии, инвестирование в охрану окружающей среды, улучшение условий труда, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, экологические мониторинги, повышение экологической грамотности и т.д.), тем самым обеспечивая социальную ответственность бизнеса, соответствуя основным принципам социальноориентированного развития.

Заключение.

В условиях современной России в ее территориальном разрезе экологические проблемы представляют один из важнейших вызовов ее социальноэкономическому развитию. Поэтому одним из кардинальных направлений социально-экономической политики должна выступить оценка и совершенствование социально-экологических параметров природной среды регионов и жизненных ресурсов населения, таких как вода, воздух, продукты питания, условия труда, качество городской среды и т.д. Таким образом, поскольку здоровье и долголетие являются базовыми компонентами структуры социального развития и неотъемлемым условием благополучия человека, то целесообразно включить с систему векторов социального развития региона вектор, указывающий на обеспечение экологической стабильности. Фактор качества природной окружающей среды и обеспечение экологической составляющей в системе социального развития региона обуславливает показатели здоровья населения региона. Так же, при рассмотрении различных подходов к исследованию и оценке качества жизни во всех из них экология и окружающая среда присутствуют в качестве основной его составляющей. Следует отметить существование целого отдельного направления трактовки качества жизни, сводящего его к уровню стрессов и качеству окружающей среды. При этом в тех или иных исследованиях выдвигаются различные проблемы экологии и аспекты ее измерения. Исходя из определений концепции качества жизни, основной задачей оценки может считаться определение совокупности природных, социальных и экономических условий, обеспечивающих в той или иной степени требуемый уровень здоровья человека, т.е. соответствие среды жизни здорового человека его потребностям.

На современном этапе приоритетными считаются концепции развития человеческого потенциала, устойчивого развития и качества жизни [8, 9, 10]. Обращение к данным подходам исследования социального развития региона и методике его оценки через категории качества жизни и человеческого потенциала позволяют получить комплексный анализ социального развития региона. На основе синтеза концепций качества жизни и качества трудовой жизни, развития человеческого потенциала и методологии рейтинга социального развития, нами предложена система факторов или векторов, определяющих социальное развитие региона с позиции социализации экономики, позволяющая произвести оценку по соответствующим выделенным критериям и определить приоритетные области или направления социального развития региона. В число ключевых оценочных следствий социального развития (прогресса) региона нами вклю- чены:

– Повышение благосостояния людей, выражающееся в росте уровня доходов и снижении их дифференциации, снижении уровней безработицы и бедности;

– Изменения в социальной структуре общества, выражающиеся в размывании резких социально-классовых различий, росте численности среднего класса и усилении вертикальной мобильности;

– Совершенствование системы условий и охраны труда, обеспечение социальных гарантий в сфере труда, что выражается в ков, снижении травматизма на производстве, снижении уровня профессиональных заболеваний;

– Повышение экологической стабильности региона – фактор, обеспечивающий здоровье человека как его базовой потребности и важного компонента в структуре человеческого капитала и здоровье окружающей человека среды посредством сокращения уровня выбросов в атмосферу и водные объекты, роста показателей природосберегающих технологий и мероприятий;

– Уменьшение уровня конфликтного потенциала, как показателя сокращения диспропорций социального и экономического развития, как характеристика переориентации снижающегося тренда социальных показателей на возвышающийся.

Кроме того, при вторичном анализе данных социологических исследований именно представленные факторы выделяются как наиболее значимые для населения в контексте его социального благополучия. По всем предложенным показателям можно установить критические значения для оценки.

Таким образом, включение показателей экологической стабильности и безопасности в систему оценки социального разви- тия в регионе позволяет получить комплексный анализ социального развития региона с учетом важнейших его компонентов и оценить степень сбалансированности протекающих в нем социальных и экономических процессов. Предложенная система позволяет учитывать не только экономический фактор и показатели благосостояния населения, но и собрать воедино все факторы, определяющие социальный прогресс, произвести оценку по соответствующим показателям и определить приоритетные области для развития устранении нарушения продолжительно- региона.

сти рабочего дня, предоставления отпус-

Список литературы Теоретико-методологическое обоснование показателей экологической безопасности в системе оценки регионов по уровню социального развития (на примере Республики Башкортостан)

- Уровень социального развития не является прямым следствием экономического роста. Рейтинг социального развития. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.retail.ru/articles/79549/Retail.ru (дата обращения: 31.01.2019)

- Левашов В.К. Новая реальность: экономический кризис и выбор общества // Социологические исследования. - 2012. - № 12. - С. 14-22.

- Хужахметова Г.Н. Институциональные факторы территориального развития (на примере Республике Башкортостан) // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2015. - Т. 11. № 12 (297). - С. 2-13.

- Официальные сетевые ресурсы Президента России. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://kremlin.ru (дата обращения: 26.11.2018)

- Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан. Доклад об экологической ситуации на территории Республики Башкортостан в 2017 году. - Уфа, 2017. - 157 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Статистический сборник. - М.: Росстат, 2018. - 1162 с.

- Социальная устойчивость регионов российского Севера и Арктики: оценка и пути достижения / колл. авторов: под науч. ред. Л.А. Рябовой. - Апатиты: ФИУ КНЦ РАН, 2018. - 169 с.

- Зубаревич Н. В. Социальное развитие регионов России в переходный период: автореф. дис. … д-ра геогр. наук. - М., 2003. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/sotsialnoe-razvitie-regionov-rossii-v-perekhodnyi-period (дата обращения: 25.11.2019)

- Калинина Г. В. Некоторые вопросы управления социальным развитием региона // Регионология. - 2006. - № 1. - С. 157-163.

- Социальная устойчивость региона: диагностика и проблемы развития: Монография / Под общ. ред. канд. социол. наук, доцента Р.М. Садыкова. - Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2017. - 188 с.