Теоретико-практическое проектирование модели ДМК как основополагающего фактора профессиональной адаптации

Автор: Блинова Тамара Васильевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 11, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена важному аспекту профессиональной адаптации учащихся – дидактико-методическому комплексу (далее – ДМК). ДМК представляет теоретическую и практическую интерпретации уточненной модели взаимодействующих структурных и функциональных компонентов ОС, совместной деятельности преподавателя специальной дисциплины и студентов-первокурсников с разноуровневой довузовской подготовкой.

Соискатель кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего образования, дидактико-методический комплекс, адаптация студентов, педагогическое воздействие, образовательная система, навыки, умения

Короткий адрес: https://sciup.org/14934928

IDR: 14934928 | УДК: 37

Текст научной статьи Теоретико-практическое проектирование модели ДМК как основополагающего фактора профессиональной адаптации

Система психолого-педагогического сопровождения процесса профессиональной адаптации студентов с разноуровневой довузовской подготовкой (после техникума и после школы) как совокупность средств, условий, приемов и методов, содействующих такой адаптации, является основной составляющей и предполагает конструирование ДМК как авторской методики по совершенствованию личностно-субъектных, профессионально значимых качеств. Это основополагающий фактор психолого-педагогического сопровождения, процесса профессиональной адаптации первокурсников вуза [1].

Основная направленность педагогического воздействия в соответствии с данной методикой означает формирование способностей у студентов к систематическому самообразованию и саморазвитию, личностных свойств как профессионально важных качеств развития, стремления студента к самореализации себя как индивидуальности и субъекта учебно-познавательной и учебно-производственной деятельности [2].

Способности, по Б.М. Теплову, есть «индивидуальные устойчивые свойства личности» как условие успешного выполнения различных видов деятельности. Способности представляют собой возможности для самореализации студентами собственных творческих потенциалов и представляют собой значимые психические новообразования, как средства решения профессионально-производительных задач.

Структура психологических новообразований, по Н.В. Кузьминой, включает одними из важнейших элементы «способности», «умелости», «оценочный элемент». Последний связан с образом результата и направления в продвижении к воплощению замысла на практике.

Формирование основополагающих компетенций у студентов было осуществлено средствами ДМК как авторского, практико-ориентированного проекта, развивающего обучения в течение изучения первокурсниками конкретной специальной дисциплины. Теоретический подход к построению ДМК осуществлялся на основе концепции Н.В. Кузьминой формирующих особенностях образовательных систем. ДМК представляет собой системно-структурный и системнофункциональный варианты образовательной структуры. Понятие «образовательная система используется как в целях системного обеспечения качества подготовки специалиста, так и самообеспечения движения по пути к вершинам профессионализма и продуктивности в избранной специальности» (Н.В. Кузьмина).

ДМК представляет теоретическую и практическую интерпретацию уточненной модели взаимодействующих структурных и функциональных компонентов ОС, совместной деятельности преподавателя специальной дисциплины и студентов-первокурсников с разноуровневой довузовской подготовкой. В разработке ДМК учитывалось то, что «функционируют образовательные системы всех уровней <…> средствами деятельности, общения, понимания друг друга и согласования действий – пишет Н.В. Кузьмина, – в направлении искомых результатов в других людях и в самих себе <…> под влиянием требований преодоления трудностей».

Дидактико-методический комплекс представляет собой авторскую методику психологопедагогического сопровождения по формированию у первокурсников способностей к саморазвитию и самообразованию, по развитию творческого потенциала психологического профиля личности студента как будущего профессионала и по развитию общеинтеллектуальных (общеучебных) умений и действий.

ДМК выступает управляющим системно-обобщенным фактором эффективности профессиональной адаптации студентов в образовательной системе вуза. ДМК определен в качестве методического компонента. Включенные в него практические компоненты представляют собой разработанную систему творческих заданий, комплекс активных методов развивающего обучения и самообучения, воспитания и самовоспитания, направленных на формирование способностей творческого потенциала, способности к саморазвитию и самообразованию и общеучебных умений, наиболее содействующих успешности профессиональной адаптации первокурсников на основе учета их равноуровненовой довузовской подготовки в профессиональном контексте [3]. Данные ДМК представляют совместную деятельность студента и преподавателя, воздействующего на личностно-профессиональное развитие учащегося средствами своего учебного предмета и собственной личности индивидуальности как педагога-исследователя и субъекта профессионально-педагогической деятельности. Взаимодействие преподавателя и студента при реализации ДМК характерно тем, что его деятельность направлена на управление процессом формирования личностных профессионально-значимых свойств будущего специалиста [4]. Деятельность студента направлена на самоформирование, саморазвитие, на самостоятельное совершенствование общеучебных умений, действий, на самоанализ и самоактуализацию своего творческого потенциала как факторов, способствующих выработке индивидуальнопрофессиональных свойств деятельности. Преподаватель как управляющее звено в общеобразовательной системе вуза средствами ДМК реализует задачи:

-

– оказания помощи каждому студенту в выработке индивидуально-профессионального стиля деятельности и индивидуального стиля жизнебытия в целом;

-

– раскрытие перед ним возможностей самосовершенствования в указанных аспектах;

-

– вооружение его интерактивными методами самостоятельного добывания знаний и развития умений, обеспечивающих решение учебно-профессиональных задач и осознание само-ответственности за каждое решение.

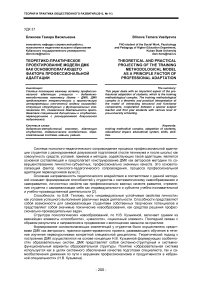

Реализация таких задач в педагогическом сопровождении требует от преподавателя владения интерактивными методами обучения, методическими приемами психодиагностики и педагогической диагностики – приемами, которыми он может и должен оснастить студента в осуществлении им самим профессионально значимого самоанализа [5], вооружить учащегося знаниями, что в себе развивать и какими для этого пользоваться способами. Для практической реализации ДМК в ОС вуза на I курсе как формирующего эксперимента была разработана интегративная теоретическая модель данного комплекса (рисунок 1).

Теоретический контекст построения интегративной модели ДМК как имитационного метода обучения, образовательной системы предполагает учет того, что «образовательные системы функционируют в определенном ритме (начало учебного года, паузы, окончание) и циклично (общее время, в течение которого должны быть решены образовательные задачи относительно контингента студентов)» [6]. Все участники ОС взаимодействуют как управляемая и самоуправляемая ОС, то есть самоорганизующие системы.

Одним из основополагающих тезисов при построении ДМК как формирующего средства является то, что «образовательные системы функционируют за счет самореализации творческих потенциалов всех участников образовательной системы под влиянием задаваемых целей» (Н.В. Кузьмина).

Рисунок 1 - Интегративная теоретическая модель ДМК как структурно-функциональной системы (на основе уточненной модели взаимосвязи компонентов ОС Н.В. Кузьминой)

Дидактико-методический комплекс - совокупность дидактико-методических материалов, регламентирующих требования к подготовке (уровень знаний, умений, навыков и свойств, то есть компетенций, средствами учебной дисциплины, ФГОС ВПО; технологии организации, управления и сопровождения учебного процесса; содержания и организации контрольнооценочной деятельности и других дидактических приемов, способствующих эффективному усвоению студентами учебной информации и формированию ПВК).

Назначение ДМК: оказание педагогической поддержки и сопровождения в содействии первокурсника в продуктивной профессиональной адаптации в условиях ОС вуза с учетом их довузовской подготовки (техникум, школа) [7].

Стратегическая цель : развитие формирования личности студента как индивидуальности и субъекта учебной, профессионально-направленной деятельности средствами специальной дисциплины [8].

Тактические цели:

-

– отобрать содержание дисциплин с учетом требований государственного стандарта и функциональной деятельности специалиста;

-

– структурировать содержание с целью обеспечения наиболее оптимальной логики изучения учебного курса и вместе с тем задать требуемый уровень усвоения каждого учебного элемента содержания в системе учебных заданий;

-

– оснастить учебный процесс активными методами обучения, которые способствовали бы формированию требуемых видов ПВК, умений и индивидуальных и общеинтеллектуальных способностей.

Основание построения ДМК – совместная деятельность педагога и студентов. Отбор образовательного содержания комплекса осуществляется на основе результатов констатирующего и задач формирующего экспериментов для двух групп учащихся с различной довузовской подготовкой. В системе педагогического сопровождения процесса профессиональной адаптации студентов ДМК выполняет основополагающую роль. Педагогическое сопровождение включает в себя этапы, связанные с констатирующими и формирующими экспериментами (гл. 2). Принципиально важным является внедрение ДМК в практику освоения студентами базовых компетенций, связанных с изучением будущей профессии и с самоформированием личностно-субъектных свойств; способностей, максимально обеспечивающих начальный этап профессиональной адаптации, основа которого закладывается в процессе профессионального образования на I курсе вуза.

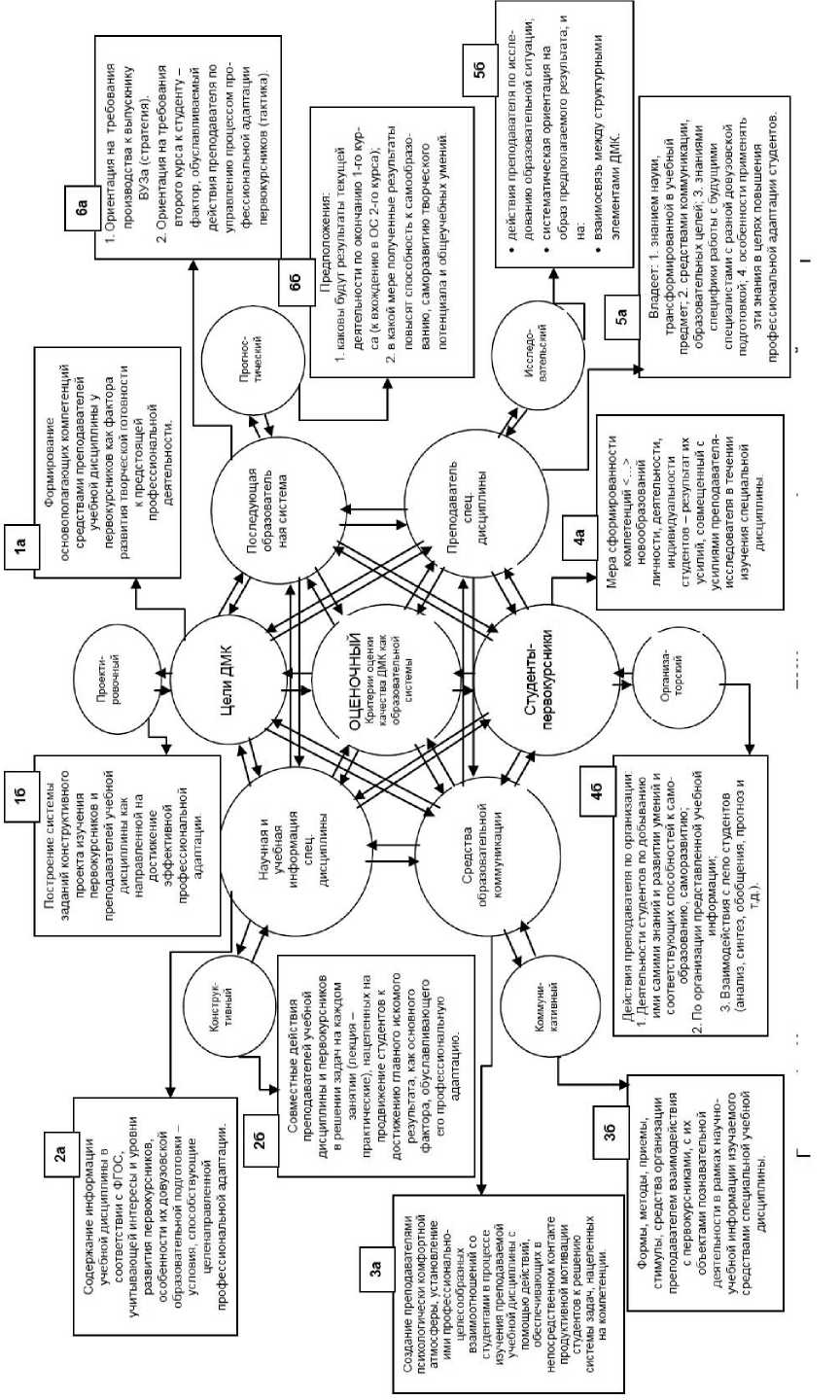

Практико-ориентированное моделирование ДМК предполагает двуаспектную структурную направленность:

-

1. Система заданий в процессе непосредственно учебно-познавательной, учебнопоисковой деятельности студентов в ходе изучения спецдисциплины «Инженерная геология».

-

2. Задания во внеучебной деятельности студентов при свободном выборе ими действий, содействующих личности к профессиональному самоформированию и саморазвитию [9].

Модель включает перечень компонентов, конкретизирующих особенности каждого из аспектов (рисунок 2).

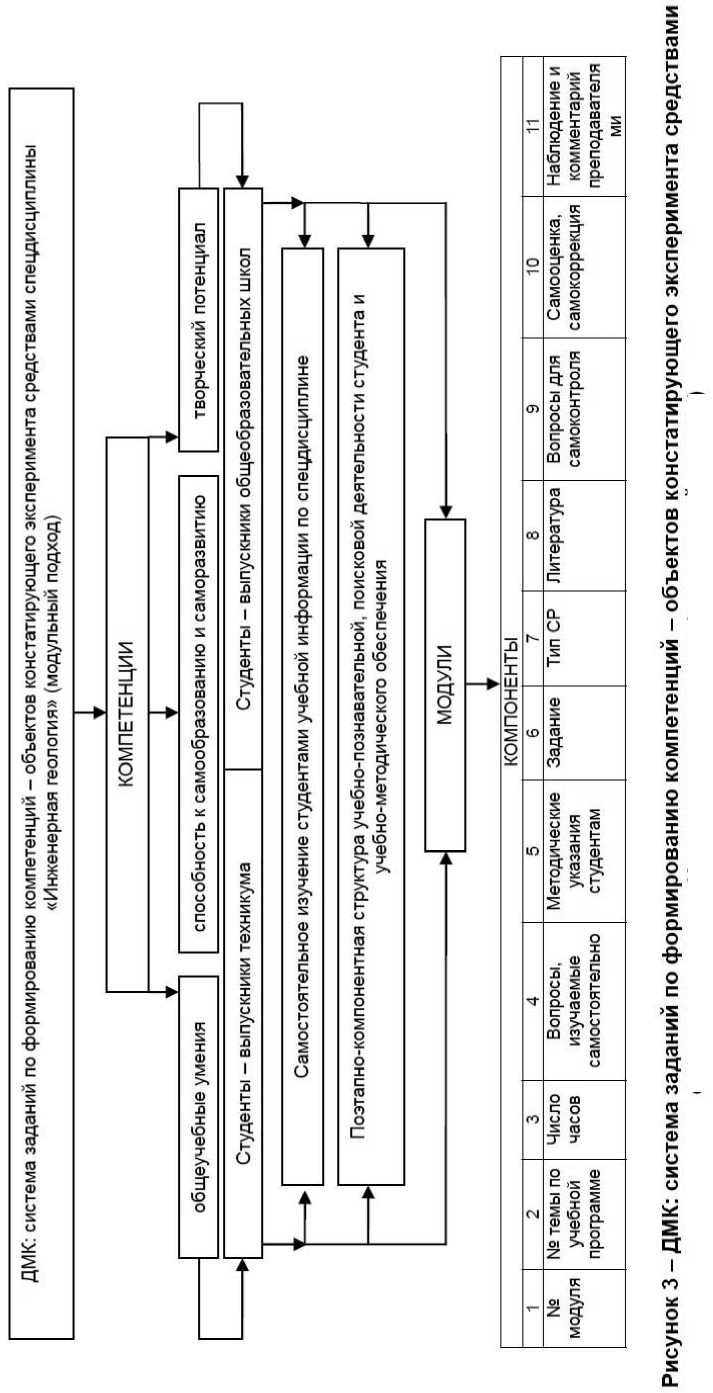

Доминирующим аспектом практико-ориентированной модели ДМК выступает система заданий по формированию компетенций-объектов констатирующего эксперимента в процессе изучения спецдисциплины посредством модульного подхода (рисунок 2), как технологии концентрированного обучения с использованием его активных методов.

Система заданий включает совокупность модулей, информационно охватывающих содержание учебного курса «Инженерная геология». Компоненты модулей аналогично структурированы.

Практико-ориентированная модель как аспект активных методов обучения включает специфику заданий с учетом особенностей довузовской подготовки студентов и предоставляемых нам требований профессионально-образовательной системы вуза. Система заданий ориентирована на самостоятельное изучение студентами учебной информации по спецдисциплине. Система самостоятельной работы студентов связана с поэтапно-компонентной структурой учебно-познавательной, поисковой деятельности студентов на основе учебно-методического обеспечения.

|

К О М П О Н Е Н Т Ы |

цель |

|

|

|

задачи |

|

|

|

|

методы |

|

|

|

|

формы |

|

|

|

К О М П О Н Е Н Т Ы |

степень самостоятельности студента |

|

|

|

позиция студента |

|

|

|

|

роль студента |

|

|

|

|

стиль взаимодействия с другими |

|

|

|

|

обобщения |

|

|

Рисунок 2 – ДМК – система заданий по СР студентов в учебной и внеучебной деятельности в процессе изучения учебной спецдисциплины

Учебная информация и методические указания структурированы в виде системы модулей. Каждый модуль включает по 10 компонентов для студентов, 11-ый компонент – методические рекомендации для преподавателя как организатора самостоятельной работы студентов по модулям наблюдающего и анализирующего результатов учебно-познавательной, поисковой деятельности, фиксирующего особенности деятельности и развития личности каждого студента в границах каждого компонента с целью составления коррекционных заданий для студентов в их учебной и учебно-поисковой, познавательно-поисковой деятельности (рисунок 3).

Выводы.

-

1. В системе исследования по психолого-педагогическому сопровождению процесса профессиональной адаптации студентов, ДМК, выполняющего роль формирующего эксперимента и представляющего собой авторскую методику по формированию у студентов-первокурсников изучаемых компетенций, имеет основополагающее значение. Педагогическое сопровождение включает в себя этапы совместной деятельности преподавателя и студентов, связанные с результатами констатирующего и задачами формирующего экспериментов. Как авторская методика, ДМК представляет собой моделирование и внедрение в практику освоения студентами обозначенных исследователем базовых компетенций, связанных с их будущей профессией и способствующих самообразованию, самоформированию, саморазвитию личностно-субъектных свойств, способностей, максимально предрасполагающих профессиональной адаптацией студентов в реальных условиях образовательной системы вуза на I курсе.

-

2. ДМК представляет собой специальную систему заданий по овладению общеучебными (общеинтеллектуальными) умениями, повышению уровня развития творческого потенциала и способности к саморазвитию и самообразованию как важнейших компетенций, необходимых для будущей производственной деятельности. Комплекс создан на основе изучения дисциплины «Инженерная геология» для студентов с разноуровневой довузовской подготовкой.

-

3. ДМК как авторская методика по формированию компетенций, способствующих профессиональной адаптации студентов-первокурсников, представляет собой систему заданий по учебной дисциплине «Инженерная геология». Она может быть приложена к организации самостоятельной работы студентов в процессе изучения других специальных дисциплин.

спецдисциплины «Инженерная геология» (модульный подход)

Ссылки:

-

1. Ершова Н.Г. Методологические аспекты психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в период адаптации студентов в высшей школе // Теория и практика физической культуры. 2000. С. 18– 24.

-

2. Лидак Л.В. Детерминанты успешной адаптации первокурсников к современной образовательной ситуации вуза //

Прикладная психология и психоанализ: электронное научное издание. Пятигорск, 2006.

-

3. Седин В.И., Леонова Я.В. Адаптация студента и обучение в вузе: психологические аспекты // Высшее образова

ние в России. 2009. № 7. С. 82–99.

-

4. Сучков В.И., Иванов В.П., Корчагин В.К. Модель инженера-строителя, компетентный подход // Высшее образо

вание в России. № 12. 2006.

-

5. Ершова Н.Г. Указ. соч.

-

6. Седин В.И., Леонова Я.В. Указ. соч.

-

7. Ершова Н.Г. Указ. соч.

-

8. Лидак Л.В. Указ. соч.

-

9. Остапенко А.А. Моделирование многомерной педагогической реальности: дис. … д-ра пед. наук. Краснодар, 2005. 424

с.