Теория банковской интермедиации :исторический генезис

Автор: Коваленин И.В.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Банковское дело

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

Мировой опыт развития экономики показывает важность процесса привлечения, аккумуляции и использования инвестиционных ресурсов для направления их в производственные и социальные сферы в виде свободных денежных средств домашних хозяйств, предприятий и организаций.

Экономика, инвестиционные ресурсы, денежно-финансовая интермедиация, диверсификация, страхование рисков, финансовый рынок

Короткий адрес: https://sciup.org/14319321

IDR: 14319321

Текст научной статьи Теория банковской интермедиации :исторический генезис

Мировой опыт развития экономики показывает важность процесса привлечения, аккумуляции и использования инвестиционных ресурсов для направления их в производственные и социальные сферы в виде свободных денежных средств домашних хозяйств, предприятий и организаций. Это предполагает, с одной стороны, необходимость развития инновационных форм денежно-финансовой интермедиации, способных к диверсификации, страхованию рисков, снижению трансакционных издержек частных и корпоративных инвесторов. С другой - требуется проводить научные исследования, способные адекватно отражать процессы трансформаций на финансовом рынке.

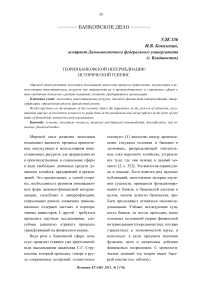

Ведя речь о банковской сфере, зачастую приводят ставшее уже хрестоматийным высказывание академика С.Г. Стру-милина, который проводил, говоря в русле современных воззрений, «социоэкоси- стемную» [1] аналогию между кровеносными сосудами человека и банками в экономике, распределяющей «питательные соки народного хозяйства, устремляясь туда, где они нужнее в данный момент» [2, с. 323]. Эта аналогия справедлива и поныне. Хотя имеется ряд научных публикаций, многолетняя история изучения сущности, принципов функционирования и банков, и банковской системы в целом, многие аспекты банковских проблем продолжают оставаться малоисследованными. Учёные, исследующие сущность банков, не могли проходить мимо основных положений теории финансовой интермедиации (посредничества), которая главенствует в экономической науке, и использует в роли предмета изучения функции, цели и механизмы действия финансовых посредников. С хронологических позиций эта теория имеет быстрый генезис (см. таблицу).

Таблица – Банк в представлениях учёных основных научных школ

|

Представители |

Банк это: |

Методы банков для достижения цели |

|

Концепция «новых комбинаций» |

||

|

Й. Шумпетер |

Посредник в инновациях |

Стимулирование предпринимательской активности и платёжеспособного спроса посредством кредитования инноваций |

|

Неоклассическая теория фирмы |

||

|

Д. Белл, Л. Клейн, Дж. Кларк |

Предприятие |

Оптимальная эффективность деятельности: измерение затрат, модель банковской фирмы, экономия за счёт объёма или набора услуг |

|

Портфельная теория |

||

|

Г. Марковиц, К. Коэн , Ф. Хаммер, У. Шарп |

Инвестор |

Расчёт допустимого уровня риска при распределении активов |

|

Теория финансового посредничества (классическая) |

||

|

Дж. Г. Гёрли, Э. С. Шоу, Д. Тобин |

Посредник |

Снижение риска за счёт объединения активов и обязательств, государственное гарантирование вкладов, наличие опыта посредника и экономия издержек |

|

Теория финансового посредничества (современные подходы) |

||

|

Трансакционный подход |

||

|

Дж. Бенстон, К. Смит |

Посредник |

Снижение трансакционных издержек за счёт производства особых финансовых продуктов и услуг, повышение эффекта экономии при производстве финансовых продуктов |

|

Информационный подход |

||

|

Хейн Е. Лилэнд, Дэвид Х. Пайл, Тим С. Кемпбелл, Вильям А. Крэкоу, В.В. Макаров и др. |

Посредник |

Расширение функций финансового посредничества за счёт введения в деятельность информационной части (минимизация издержек по получению информации) |

|

Сервисный подход |

||

|

Питер С. Роуз |

Посредник, оказывающий финансовые услуги |

Вид деятельности в сфере привлечения и использования денежных средств физических и юридических лиц |

|

Информационно-сервисный подход |

||

|

Дж. Синки мл., Л.П. Дроздовская, Ю.В. Рожков |

Посредник, оказывающий финансовые услуги на базе новых ин-фотехнологий |

Разработка новых видов финансовых продуктов и услуг за счёт развития информационно-коммуникационной компетентности банка, внедрения новых технологий |

Примечание. Использованы [3] и исследования автора.

В основе теории финансового посредничества, её теоретического каркаса лежат исследования Джона Г. Гёрли, Эдварда С. Шоу и Джеймса Тобина. Гёрли и Шоу напрямую связали процесс экономического развития с формированием и развитием всевозможных финансовых посредников. Они отмечали: «Экономическое развитие сдерживается, если финансовые посредники не развиваются и доступно только прямое и самофинансиро- вание...» [3, с. 172]. Но ещё ранее, до формирования концепции связи финансового посредничества и экономического роста, научной общественностью широко обсуждалась публикация Й. Шумпетера (Австрия) «Теория экономического развития», где предлагались концептуальные основы «новых комбинаций», выступающих движущей силой экономического развития. По выводам Й. Шумпетера такие комбинации можно осуществить дву- мя методами - авторитарным и с привлечением банковских кредитов.

Вывод Й. Шумпетера: банкир, следовательно, и банк - посредник между теми, кто стремится реализовать какие-либо новации или, как их называет Й. Шумпетер, «комбинации», и владельцем необходимых для этой цели средств производства. Иначе говоря, стимул экономического роста - новация, а обеспечивает её появление кредит.

Обязанность (функция) финансового посредника в этом процессе - стимулирование предпринимательской деятельности, а также платёжеспособного спроса. Далее в своих публикациях Й. Шумпетер отводит финансовым посредникам (в лице банков) всё более важную роль в обеспечении экономического роста, увязывая банковский кредит с работой «капиталистического двигателя» [4]. В рамках современных подходов к теории финансового посредничества мы выделяем информационный [5; 8], сервисный [7] и информационно-сервисный [3; 6] подходы. Сторонники информационного подхода, анализируя деятельность финансовых посредников, рассматривают их в качестве information producers - производителей информации. Сторонники информационно-сервисного подхода отмечают: «Ресурсы финансовые приобретают всё большую зависимость от ресурсов информационных, практически сращива-ясь с ними. Информация финансового характера является основой информационного обеспечения системы управления финансами на любом уровне, поскольку обоснованное решение должно базироваться на данных» [3, с. 184].

Дж. Синки (мл.) подчёркивает: «Существование финансового сектора может быть объяснено необходимостью оказывать услуги другим секторам экономики» [6, с. 29].

Что касается сервисного подхода, то мы выделили его условно, ибо он впитывает в себя другие подходы, но доминирует в них всё-таки то, что банки являются производителями особых услуг финансового характера.

По нашему мнению, наиболее корректным является информационносервисный подход. Плодотворность его не только в том, что он основан на быстро увеличивающейся роли информации, информационных технологий, но и на том, что сущность денег сегодня изменилась. Деньги сами постепенно становятся сегодня особым видом информации.

Прав В.А. Останин: «Современные деньги невозможно понять без привлечения инструментария … теории информации...» [9, с. 5 - 6]. Отметим, что, показывая процесс изменения функций денег, отдельные авторы используют в научном обороте понятие «информационная функция денег» [10]. Глобализация же привела к тому, что деньги стали общемировым финансовым инструментом, что полностью изменило функцию, которую со времён К. Маркса называют «мировые деньги».

Все отмеченные нами воззрения (таблица 1) объединены общим выводом: финансовые рынки не могут существовать без финансовых интермедиаторов.

Постоянные изменения внешней и внутренней среды вынуждают акторов рынка менять формы посредничества, вызывают к жизни новые институты, финансовый инструментарий, методы риск- менеджмента. Информационная составляющая финансового посредничества становится доминантой, что необходимо учитывать при формировании как экономической политики государства, так и при развитии банковской сферы.

Как видим, теория финансового посредничества не есть нечто застывшее. В ближайшее время, как мы считаем, здесь должны произойти изменения, связанные с ускорением экономических циклов и связанных с ними рисков, имеющих глобальный характер.

Список литературы Теория банковской интермедиации :исторический генезис

- Рожков Ю. В. Риски домашних хозяйств как социоэкосистем/Ю. В. Рожков//Экономика и предпринимательство. 2014. № 11. Ч. 8. С. 163-168.

- Струмилин С. Г. Избранные произведения: в 5 т./С. Г. Струмилин. М.: Изд-во АН СССР, 1963. Т. 3. 523 с.

- Дроздовская Л. П. Банковская сфера: механизм информационно-финансовой интермедиации/Л. П. Дроздовская, Ю. В. Рожков. Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2013. 320 с.

- Schumpeter, Joseph A. Business cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. New York, Toronto, London: McGraw-Hill Book Company, 1939, 461 pp.

- Campbell T. S., Kracaw W. A. Information Production. Market Signaling and the Theory of Financial Intermediation//Journal of Finance. 1980. Vol. 35. P. 863-882.

- Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг/Дж. Синки. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 1018 с.

- Роуз П. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг: учебник.-2-е изд./П. Роуз. М.: Дело, 1997. 743 с.

- Макаров В. В. Новая экономика: интеграция рынков финансовых и инфокоммуникационных услуг/В. В. Макаров, В. Л. Горбачёв, В. М. Желтоносов, Ю. О. Колотов. М.: Академия, 2009. 224 с.

- Останин В. А. Сумма денег: монография/В. А. Останин. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2010. 225 с.

- Вертейко К. В., Банк России: информационно-исследовательская функция и дискреционная денежно-кредитная политика: монография/К. В. Вертейко, Л. П. Дроздовская, Ю. В. Рожков. Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2013. 204 с.