Теория и практика международной торговли: из опыта России

Автор: Андреев Геннадий Григорьевич, Карлова Ольга Ильинична

Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество @vestnik-rosnou-human-and-society

Рубрика: Мировая экономика

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализирована интерпретация теории Хекшера - Олина (теория соотношения факторов производства), а также влияние внешних факторов на внутриэкономические процессы в стране и особенности определения странами своего места в системе международного разделения труда в условиях глобализации.

Международная торговля, производственные факторы, мобильность, верификация

Короткий адрес: https://sciup.org/148160997

IDR: 148160997 | УДК: 330.111.42

Текст научной статьи Теория и практика международной торговли: из опыта России

ВЕСТНИК 2014. ВЫПУСК 2

В ряду неоклассических1 концепций международной торговли важное место2 занимает теория соотношения факторов производства, которая скоррелировала развитие международной торговли, расширение и углубление системы международного разделения труда с различиями в наделённости стран факторами производства и различиями в пропорциях факторов, необходимых для производства тех или иных благ. Эта концепция была разработана шведскими учеными Э. Хекшером (1879–1952) и Б. Олином

(1899–1979). Она нашла отражение в следующих их работах: «Влияние внешней торговли на распределение дохода» (Э. Хекшер, 1919); «Межрегиональная и международная торговля» (Б. Олин, 1933).

Здесь следует обратить внимание на одну из ключевых предпосылок (допущений) в теории Хекшера – Олина: все факторы (за исключением «земли») абсолютно мобильны внутри страны, но абсолютно немобильны между странами. Теоремы, входящие в «пакет» теорем неоклассической теории Хекшера – Олина (сюда включаются теорема Хекшера – Олина; теорема Хекшера – Олина – Самуэльсона; теорема Столпера – Самуэльсона с эффектом усиления Джонса; теорема Рыбчинского), также базируются на этой предпосылке. Модель Хекшера – Олина подразумевает, что если факторы не мигрируют между странами

ВЕСТНИК 2014. ВЫПУСК 2

непосредственно, то этот процесс осуществляется косвенно через экспорт и импорт товаров.

Сама логика этой теории и всех сопутствующих ей теорем исключает миграцию факторов между странами. Понятно, что в ХХI веке, в эпоху глобализации, трудно выстраивать рассуждения, исходя из такого допущения, но ведь речь идет именно об экономической модели, в соответствии с которой международная торговля товарами может заместить и замещает в какой-то степени межстрановое движение факторов производства.

Тот факт, что теория Хекшера – Олина и пакет сопутствующих ей теорем действительно базируются на допущении о немобильности факторов между странами, можно подтвердить, исходя напрямую из теоремы Хекшера – Олина – Самуэльсона (теоремы о выравнивании цен факторов производства) и теоремы Столпера – Самуэльсона.

В соответствии с теорией Хекшера – Олина, страны специализируются и экспортируют те товары, в производстве которых у них складываются сравнительные преимущества. Из этого с неизбежностью следует, что в условиях свободной торговли относительные цены на торгуемые товары в разных странах начинают выравниваться. П. Самуэльсон пошел дальше и показал в своих работах конца 40-х гг. ХХ века, что международная торговля товарами в тенденции ведет к выравниванию абсолютных и относительных цен на гомогенные факторы производства в различных странах, несмотря на их внешнюю не-мобильность. Получается, что в глобальной экономике факторные цены имеют тенденцию к выравниванию, но не вследствие внешней мобильности ресурсов, а в результате свободной торговли товарами.

В современной России много говорят и пишут о «ресурсном проклятии», о «голландской болезни», но остается без должного внимания, на наш взгляд, проблема корреляции уровня цен на сырье (нефть, газ) и характера отраслевой структуры экономики. Какими же для России могут оказаться макроэкономические последствия продолжительного роста мировых цен на сырье (нефть, например) или их стабильно высокий уровень на мировых рынках?

Начнем с теоремы Рыбчинского, которая может служить моделью феномена, получившего название «голландская болезнь». Суть этого макроэкономического эффекта в том, что активное расширение производства и экспорта в одних отраслях неизбежно ведет к застою или даже к стагнации и необходимости импорта в других отрас- лях: в связи с устойчивым ростом цен на продукцию ресурсного сектора экономики, интенсивного экспорта этой продукции происходит отток производственных факторов (капитала, труда) из сектора, производящего так называемые торгуемые товары (речь идет о товарах с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичные товары и др.). Следовательно, из-за притока в страну валюты национальная денежная единица укрепляется, что снижает конкурентоспособность «торгуемого» сектора и он проигрывает на внутреннем рынке сектору «неторгуемых» (к сектору «неторгуемых» товаров относят, например, услуги, строительство и др.) товаров, цены на которые слабее связаны с мировыми. В результате «ресурсный» и «неторгуемый» сектора экономики подавляют (сдерживают) развитие отраслей, производящих «торгуемые» товары [1]. В этой связи следует обратить внимание на скрывающиеся здесь угрозы: «…концентрация деловой активности в защищенных от конкуренции с импортом отраслях, менее склонных к инновациям и соревнованию с участниками мирового глобализирующегося рынка, объективно ведет к замедлению роста совокупной производительности и снижению в долгосрочной перспективе экономической динамики» [2].

В России развитие по этому сценарию, как отмечает ряд ведущих экономистов, наметилось уже в первой половине 2000-х гг. и проявилось в потребительском буме, который в значительной мере удовлетворялся за счет импорта, в высоких темпах роста сферы услуг, строительства, при том что в несырьевых отраслях, особенно в обрабатывающей промышленности, положительная динамика была слабой: интенсивный нефтегазовый экспорт при высоких (растущих) ценах на эти продукты и обильный приток валюты способствовали укреплению курса рубля, снижению конкурентоспособности несырьевых отраслей российской экономики, производящих так называемые торгуемые товары – «Т-сектор», свертыванию производства в ряде из них (продукция этого сектора в условиях открытости национальной экономики всегда находится под ударом иностранных производителей товаров-субститутов). Получая огромные рентные доходы и перераспределяя их через бюджет и внебюджетные фонды, государство улучшало душевые показатели ВВП и реальные доходы населения, способствуя, тем самым, росту общего спроса на товары «Н-сектора» (сфера услуг, строительство, и др.), увеличению цен на них, росту занятости в нем (дело в том, что продукция Н-сектора не конкурирует с иностранными фирмами, их про- сто невозможно или сложно импортировать). Таким образом, ресурсы из Т-сектора посредством функционирования экспортоориентированного и высокорентабельного М-сектора (совокупность сырьевых отраслей) перераспределяются в пользу Н-сектора в ущерб перерабатывающим отраслям промышленности.

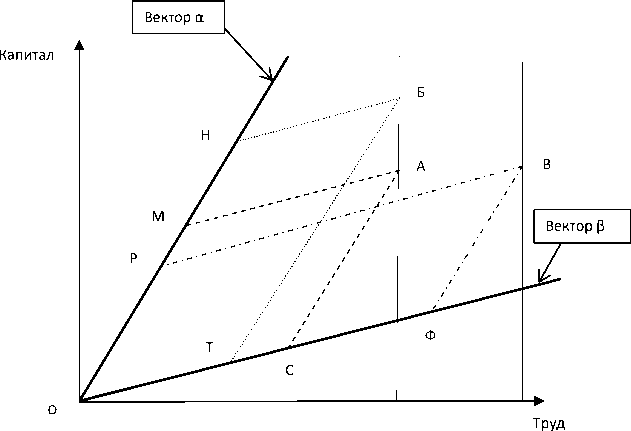

Графическая иллюстрация теоремы Рыбчин-ского приведена на рис. 1: в случае роста предложения капитала (переход из точки А, – это точка, координаты которой отражают первоначальный объем факторов, которым располагает данная экономическая система, – в точку Б) повысится удельный вес относительно капиталоинтенсивного производства (например, добывающих отраслей, значительная часть продукции которых идет на экспорт) – переход из точки М в точку Н на векторе α (вектор α показывает оптимальное сочетание факторов при использовании наиболее эффективной технологии для производства капиталоемкого товара, а вектор β – для производства трудоемкого товара). В то же время, можно ожидать сокращения выпуска в относительно трудоинтенсивных отраслях (например, в машиностроении: переход из точки С в точку Т на векторе β):

Рис. 1. Графическая интерпретация теоремы Рыбчинского

Логику рассмотренной выше ситуации легко экстраполировать на случай роста предложения фактора «труд» (переход из точки А в точку В): здесь необходимо сопоставить параллелограммы АСОМ и ВФОР. Попутно заметим, что в российской экономике в перспективе следует ожидать скорее существенного роста предложения «капитала», чем роста предложения «труда» (хотя возможно, что демографическая проблема в нашей стране будет смягчена активной иммиграцией).

Одни исследователи считают, что «голландская болезнь», сущность которой мы рассмотрели выше, является одной из причин такой закономерности, как «ресурсное проклятие» («парадокс изобилия»): замечено, что страны, в экономике которых наблюдается избыток природных ресурсов, отличаются (при прочих равных условиях) более низкими темпами экономического роста. Другие эксперты полагают, что феномен

«ресурсного проклятия» не объясняется «голландской болезнью» [1]: сравнительно низкие темпы экономического роста богатых ресурсами стран обусловливаются низким же качеством институтов государства, не способных укрощать рентоориентированное поведение хозяйствующих субъектов и власти, которые, в порядке обратной связи, заинтересованы в дальнейшем снижении качества институциональной системы государства, и даже в ее разрушении, и действуют в завуалированной форме в этом направлении. Эта тенденция входит в противоречие с рекомендациями Всемирного банка: «в России необходима реформа бюрократического аппарата, которая создала бы у чиновников мотивацию эффективно работать в интересах государства, дорожить своим местом и избегать коррупции…, улучшение институтов управления экономикой существенно ускорит темпы ее роста» [3].

Что касается корреляции уровня цен на

ВЕСТНИК 2014. ВЫПУСК 2

ВЕСТНИК 2014. ВЫПУСК 2

сырье и характера отраслевой структуры экономики, то для ответа на этот вопрос воспользуемся теоремой Столпера – Самуэльсона, которая, как и теорема Рыбчинского, входит в пакет теорем неоклассической теории Хекшера – Олина и формулируется следующим образом: международная торговля ведет к росту цены фактора, интенсивно используемого для производства товара, цена которого растет, и снижению цены фактора, интенсивно используемого для производства товара, цена на который снижается. Причем, рост или снижение цены факторов происходит в большей степени (в %), чем растет или снижается цена товара, произведенного с их помощью (эффект усиления Джонса).

Есть мнение, что в современный период происходит возрождение интереса к теореме Столпера – Самуэльсона, поскольку она позволяет приблизиться к пониманию тенденций в характере распределения факторных доходов внутри страны в условиях глобализации. Статистические исследования, проводимые в данном направлении, вместе с тем призваны показать, подчиняется ли данная теория критерию верифици-руемости в наше время.

Так, например, в соответствии с этой теоремой международная торговля сокращает реальные доходы «труда» и увеличивает реальные доходы «капитала» в капиталоизбыточных странах, коими являются развитые страны. Выявлено, что именно в этих странах профсоюзы часто выступают с протекционистских позиций, поскольку свободная торговля негативно влияет на уровень реальной заработной платы занятых, особенно это касается неквалифицированных рабочих. Что касается владельцев «капитала», то они в тенденции ратуют за фритредерскую внешнеэкономическую политику в своей стране.

Поскольку развитые страны с избытком наделены квалифицированным трудом, а развивающиеся – неквалифицированным, то можно предположить, что первые будут торговать товарами с высоким содержанием высококвалифицированного труда, и это приведет к относительному снижению реальной заработной платы низкоквалифицированных рабочих в промышленно развитых странах. Действительно, статистика по США за 1970–80-е гг., полученная в исследованиях Лоуренса и Слотера (1993 г.), показала, что реальная заработная плата «синих воротничков» снизилась не только в относительном, но и в абсолютном выражении [4].

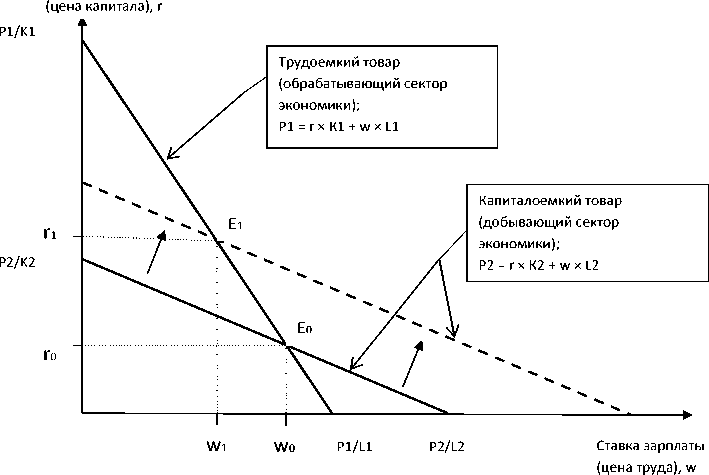

Графическая интерпретация теоремы Столпера – Самуэльсона, отражающая зависимость цен факторов производства от цен на товары, представлена на рис. 2. В плоскости соответствующей системы координат отображены графики, показывающие зависимость цены факторов производства («труда» и «капитала») от складывающейся на рынке стоимости товаров (например, станков и нефти). Поскольку в нашей модели «сырье» является относительно более капиталоемким товаром (следует напомнить, что сырьевой сектор – один из самых капита-

Ставка %

Рис. 2. Графическая интерпретация теоремы Столпера – Самуэльсона

лоемких, а в производстве станков используется много высококвалифицированного труда), то соответствующий график расположен более полого по отношению к оси абсцисс. При построении графиков в рамках данной модели (по функции P = wL + rK) следует помнить, что особенностью спроса на факторы является его производный характер, его зависимость от спроса на продукцию, изготавливаемую с применением данных факторов. Кроме того, цена каждого товара в условиях совершенной конкуренции принимается равной издержкам в долгосрочном периоде (с учетом того, что нормальная прибыль тоже является элементом издержек). Равновесие достигается в точке Е0, которая и определяет цену факторов производства при сложившемся уровне цен на указанные товары.

В условиях полной занятости ресурсов при росте цены капиталоемкого товара (нефть, например, является весьма капиталоемким продуктом) структура производства в стране меняется в его пользу. Одновременно идет сокращение выпуска трудоемкой продукции (в машиностроении, например, используется много квалифицированного «труда») с высвобождением относительно большого количества единиц «труда» и небольшого количества единиц «капитала». Но прирост производства капиталоемкой продукции на товарную единицу (нефти в нашем случае) «требует» большего количества единиц «капитала», чем высвобождается при снижении производства трудоемкой продукции на товарную единицу: дефицит «капитала» устраняется рынком повышением цены на него с r0 до r1, а излишек «труда» – снижением цены на этот ресурс с w0 до w1 (цены на факторы, напомним, являются производными от цен товаров, производимых с использованием этих факторов).

Можно предположить, учитывая предусмотренные в данной модели серьезные допущения (в частности, полная «занятость» факторов), что рост цены «капитала» (процентные ставки в современной России устойчиво высоки не только по причине влияния инфляционного фактора) и снижение цены «труда» в экономике России, обусловленные повышением стоимости сырья (нефть, газ являются основными экспортными товарами России) стимулировали и будут стимулировать использование трудозатратных технологий, сдерживая, таким образом, инновации и консервируя нашу технологическую отсталость. Конечно, это предположение требует всесторонней научной проработки, но до сих пор рос- сийская наука и российские реалии пока его не опровергают. Так, Т.М. Регент обращает внимание на то, что замедление экономического роста российской экономики обусловлено, кроме всего прочего, низкой нормой накопления, высокой стоимостью кредита, чрезмерно высокими процентными ставками на внутреннем рынке и инфляцией [2].

Очевидно, что в модели Столпера – Самуэльсона нет никаких намеков на мобильность факторов производства между странами: речь ведь идет о торговле на мировом рынке именно товарами, при производстве которых используются соответствующие факторы. Но этой же модели имманентно присуще условие абсолютной мобильности тех же факторов производства внутри страны: в точках Е0 и Е1 (см. рис. 2) формируются такая процентная ставка и такой уровень оплаты труда, которые одинаковы и в той и в другой отраслях. А такое возможно только в условиях совершенной конкуренции и свободного межотраслевого движения факторов, абсолютной внутристрановой мобильности производственных ресурсов (кроме фактора «земля»)! Из теоремы же Хекшера – Олина – Самуэльсона напрямую следует, что свободная международная торговля товарами выступает как субститут международной миграции факторов производства и задает тренд на выравнивание цен на соответствующие факторы в различных странах.

Список литературы Теория и практика международной торговли: из опыта России

- Гуриев С., Сонин К. Экономика «ресурсного проклятия»//Вопросы экономики. -2008. -№ 4.

- Регент Т.М. Проблемы замедления роста экономики России в 2012 году. Что дальше?//Вестник Российского нового университета. -2013. -№ 2. -С. 10.

- Там же. С. 13.

- Международная экономика: учебное пособие/Н.А. Волгина. -М.: Эксмо, 2006.

- Диденко Н.И. Международная экономика: учеб. пособие. -Ростов н/Д.: Феникс, 2007.

- Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Международная экономика: теория и практика: учебник для вузов. -СПб.: Питер, 2008. -463 с.

- Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика/пер. с англ., 5-е изд. -СПб.: Питер, 2004. -832 с.