Теория контрактов как основной принцип измерения показателей рыночной экономики и анализа устойчивости ее развития

Автор: Байзаков Сайлау Байзакович, Ешимова Дана Акылбековна, Ойнаров Азамат Рыскулович

Статья в выпуске: 2 (17), 2016 года.

Бесплатный доступ

Теория контрактов является относительно молодым направлениям экономической науки. Особенность этой ветви науки состоит в том, что она имеет решающее значение для исследования микроэкономического происхождения макроэкономических индикаторов. В частности, благодаря теории контрактов, становится возможным правильно оценивать показателей реального сбалансированного роста. Изучение теоретических основ контрактации открывает дорогу на дальнейшее развитие самих инструментов анализа экономической политики.

Теория, модель, производство, товар, деньги, контракт, микроэкономика, макроэкономика

Короткий адрес: https://sciup.org/14123174

IDR: 14123174 | УДК: 334.01

Текст научной статьи Теория контрактов как основной принцип измерения показателей рыночной экономики и анализа устойчивости ее развития

Сейчас мировая экономика функционирует под паритетом покупательной способности доллара и других резервных валют, которая поддерживается монетарной политикой МВФ. Параллельно с ней развивается другие модели, которые исходят из паритетности развития реальной экономики с финансовой экономикой. Основные из них приведены ниже.

Модель Сраффы: производство товаров посредством товаров [24]. Главная идея построения теоретической модели П. Сраффы (1960) заключена в межотраслевом характере процесса воспроизводства. Конечный продукт одного производства служит сырьем для других производств.

Сам кругооборот процесса воспроизводства создает конечный продукт, а согласно его теории распределения норма прибыли определяется ставкой процента. Этим он отличается и от теории предельной полезности, где соотношение спроса и предложения служит законом распределения и от трудовой теории стоимости, где заработная плата, как у Риккардо, определяется средствами, необходимыми для существования рабочего и его семьи, а норма прибыли – технологией производства.

Теория социальных издержек Коуза (1960) [21]. Суть этой теории заключается в том, что фирмы создаются тогда, когда трансакционные издержки, то есть расходы на организацию обмена товарами и услугами, ниже внутри фирмы, чем на соответствующем рынке. То есть, если права собственности всех сторон, тщательно определены, а трансакционные издержки равны нулю, то конечный результат не зависит от изменений в распределении прав собственности.

Однако при учете трансакционных издержек желаемый результат, может быть, и не достигнут. Дело в том, что высокая стоимость получения необходимой информации, ведения переговоров и судебных дел может превысить возможные выгоды от заключения сделки. К тому же при оценке ущерба не исключены значительные различия потребительских предпочтений (например, один оценивает тот же самый ущерб гораздо больше, чем другой). Чтобы учесть эти различия, в формулировку теоремы Коуза, позднее была введена оговорка относительно эффекта дохода, который стал основой теории неоинституционализма.

Тем не менее, теория Коуза не объясняла конкретные детали, например, почему некоторые фирмы растут за счет интеграции последовательных этапов производства, а другие концентрируются только на одном или нескольких производствах, отдавая остальные этапы на аутсорсинг или оставляя их за поставщиками или клиентами? Примеры находим в энергетическом секторе, где некоторые компании объединяют угольные шахты и работающие на угле электростанции; другие аналогичные шахты и обогатительные предприятия работают как отдельные фирмы.

Теория трансакционных издержек Уильямсона [22]. Чтобы понять основную идею этой теории надо знать, что она связана с издержками заключения контрактов и переполучения права распоряжения имуществом или услугой в процессе обмена между двумя и более участниками.

В соответствии с теорией Уильямсона (2009), иерархическая организация преобладает на рынках до тех пор, пока она обеспечивает более дешевый и быстрый способ разрешения конфликтов. Так, если два сотрудника не могут решить вопрос о распределении работы и доходов, то их начальник может решить этот вопрос за секунды.

Механизмы работы и природу корпораций у Уильямсона изучаются не только с экономической, но и с юридической точки зрения, а контракт у него рассматривается как организационное звено по гармонизации их работы. В целом, теория трансакционных затрат Уильямсона обеспечивает единство экономики и юридических актов, закрепленных контрактом, и тем самым приводит к более глубокому пониманию целей их совместной работы.

Для этого корпорация Уильямсоном описывается не в технологических, как у Д. Риккардо, а в институциональных понятиях. При этом корпорация и рынок рассматриваются с точки зрения их способности к проведению разнообразных в своей сложности трансакций, позволяющих сэкономить ресурсы. Например, эта теория экономической организации производства утверждает, что если одна пара шахты и электростанций чем дальше находится от других шахт и станций, то тем скорее она будет принадлежать одному собственнику.

Теория контрактов Харта и Хольмстрёма [23] . Рыночная экономика есть экономика контрактов. А теория Харта и Хольмстрёма (2016) предназначена на определение параметров контрактов. Разработанные ими теоретические конструкции контрактов ценны тем, что они способствуют, чтобы стороны принимали взаимовыгодные решения. Данная теоретическая конструкция контрактов лауреатов нобелевской премии 2016 года представляет большое практическое значение для анализа любых макроэкономических моделей сбалансированного экономического роста. А в области микроэкономики, эта же теория может служить базой для анализа многообразных моделей контрактации, таких как вознаграждение для топ-менеджеров, зависящее от результатов их деятельности, франшиза и дополнительный платеж в страховании, приватизация государственных предприятий.

Эта теория контрактов особенно эффективна на уровне макроэкономики, когда нужно принять управленческие решения относительно инвестирования реальной экономики и предоставления стимулов к выбору оптимальных усилий.

Все вышеизложенные теоретические подходы свидетельствует, что экономическая наука, несмотря не ее внушительный возраст, все еще находится в развитии и потому представляет интерес для отечественных исследователей.

Теория обмена излишками Сагадиева 1. Среди казахстанских экономистов, эта проблема была основательно изучена Нурланом Сагадиевым (2004). Он в своей книге «Понятие стоимости в контексте проблемы универсалий в науке. Перспективы нередуктивной философии» [1] пришел к выводу, что особые эффекты, а не затраты на производство и не доходы от них определяют конечные результаты рыночных отношений.

Подход Сагадиева в полной мере сообразуется с теорией издержек фирм Уильямсона, лауреата нобелевской премии 2009 года и теорией контрактов Харта и Хольмстрёма, лауреатов нобелевской премии 2016 года, где он правильно связывает происхождение прибавочной стоимости с торговой прибылью. Для доказательства правильности своего подхода Н. Сагадиев приводит цитату из книги Розенберга Д.И., который в свое время комментировал «Капитал» К. Маркса:

«Может показаться, что Марксом не созданы еще все звенья, необходимые для перехода от простого товарообращения к производству прибавочной стоимости, не дана торговля, которую сам Маркс называет развитым товарообращением, исторически подготавливающим почву для капитала. Прибыль - эта еще неизвестная для простого товарообращения категория - появляется впервые в торговле, а между тем Маркс приступает непосредственно к изучению прибавочной стоимости на базе развитого капиталистического способа производства... Прибыль торговцев в разные эпохи существования торговли имела разные источники, чаще всего этим источником был ничем неприкрытый грабеж» [2, с. 100].

Н. Сагадиев подводит свою мысль к тому, что «Потребление, которое доставляет благо, и труд, который создает благо, - это разнокачественные характеристики блага. Соответственно этому существует разница между его потребительной стоимостью и стоимостью. Ее я буду называть прибавочной потребительной стоимостью, чтобы как-то дистанцироваться от тех положений, которые были сформулированы теорией прибавочной стоимости Маркса. Иначе говоря, это та часть потребительной стоимости блага, которое превышает его стоимость» [1, с. 88-89].

Кроме того, Сагадиев считает, что именно Кондильяк, а не Маркс, первым правильно понял происхождение прибавочной стоимости, почеркнув, что «не избыток ли мы оба обмениваем». По его мнению, это предложение Кондильяка, вытекает из всего контекста его высказывания, и потому должно рассматриваться как альтернатива той парадигме стоимости, которая господствовала в экономическом мышлении со времен Аристотеля [1, с. 90].

Поражают нас те конечные результаты логического анализа и методологического подхода Н. Сагадиева, где он лаконично излагает свою «теорию контрактов» с ювелирной точностью. Вот, чем завершается логика его теоретического подхода:

«Покупая товар, купец находился в отношении к его производителю, к примеру, городскому ремесленнику. Производителю прежде всего необходимо возместить затраты своего труда. Потому его стоимость определяется объемом благ, необходимых для поддержания его труда. Продав свой товар, производитель становится покупателем, и вступает в отношение обмена, возможно, к тому же самому купцу. Как покупатель его интересует уже потребительная стоимость товаров. Посредством потребительной стоимости товаров он должен возместить затраты своего труда.

Безусловно, у производителя товара его потребность заключается не в одном каком-нибудь товаре, а в некоторой их совокупности. Затраты труда возмещаются некой совокупностью потребительных стоимостей. Вместе с тем, если мы всю эту совокупность будем рассматривать как один товар, а всех купцов, продающих эти товары, как одно лицо, то дело останется таковым же, как и в случае с одним товаром, если только их совокупная потребительная стоимость представляет величину большую, чем их стоимость. Стоимость, которую он получил в обмен на свой труд в виде денег, становится теперь средством оценки потребительной стоимости необходимых ему товаров.

Конечный метаморфоз товаров для производителя сводился к тому, что он вместо одного товара получал другой: Т - Д - Т’. Он реализовывал ее как стоимость, т е. как тот объем потребления, необходимый для возмещения своих затрат, в обмен на потребительную стоимость другого товара, удовлетворявшего его потребностям. Получалось, что для производителя два различных товара имели одинаковую меновую стоимость, раз обменивались на одно и то же количество денег. Но в одном случае в меновой стоимости выражалась стоимость товара, в другом - его потребительная стоимость.

Для купца метаморфоз сводился к следующему: Д — Т — Д’. Здесь все становилось наоборот. Один и тот же товар имел разную меновую стоимость, поскольку, покупая товар, купцу достаточно было оплатить его стоимость, но продавал он его уже как потребительную стоимость. Та разница, которая возникала в деньгах, и есть прибавочная потребительная стоимость.

На первый взгляд может показаться, что такой способ образования прибыли зависит исключительно от воли или прихоти отдельных лиц. И хотя многое в этом мире так и происходит, дело не ограничивается только этим. Купец и ремесленник выступают персонифицированными лицами их экономической деятельности.

Роль купца сводилась к тому, чтобы превратить стоимости производителей в потребительные стоимости. В этом смысле ремесленники нуждались в купечестве, а купечество нуждалось в производителях. Для осуществления этой своей деятельности купец должен обладать деньгами и товарами, а для этого он должен был концентрировать в своих руках, с одной стороны, излишки продуктов, с другой - их денежное выражение в виде прибавочной потребительной стоимости.

По мере того, как все большее количество товаров начинает проходить через руки купечества, по отношению к разрозненным производителям купечество начинает олицетворять собой мир товаров и денег. Чем развитее становиться обмен, чем более широкое распространение получает разделение труда, тем все более возрастает роль купечества в жизни общества.

Если мы внимательно проследим историю зарождения капиталистических производственных отношений, и в частности, на примере Англии, то именно торговая прибыль образует первоначальную форму накопления капитала» [1, с. 90].

Теперь, заменив метаморфоз купца (Д — Т — Д’) из книги Н. Сагадиева на экономику валютно-финансового сектора, и метаморфоз ремесленника на экономику реального сектора, можно получить полную картину кругооборота процесса воспроизводства капитала, в его форме денег ( Y = V + М), и капитала, в его форме товара (Х = C + +ММ).

Что лежит в основе теории контрактов?

Кругооборот процесса воспроизводства на товарных и денежных рынках состоит, во-первых, из превращения капитала в его форме товара, в капитал в его форме денег ( Y = V + М ), и во-вторых, из превращения капитала в его форме денег, в капитал в его форме товара (Х = С + V + МУ В основе взаимных превращений кругооборота денег и товаров лежат договорные отношения двух и более лиц, которые добровольно согласились подписать контракт сделки, имеющий силу юридического закона.

В основе же теории контрактов лежит аналогичный кругооборот стоимости капитала, в его форме денег, и стоимости капитала, в его форме товара. Проблема соизмерения показателей стоимости капитала, в его форме денег (Y = V + М), и капитала, в его форме товара (Х = С + V + М ) сводится к определению равновесных цен не только товаров и услуг, но и национальных валют, включая рыночную цену самого доллара.

Пусть известна усредненная цена единицы национальных валют, которая измеряется их покупательной способностью в относительном выражении и имеет условное обозначение ПСД, а усредненная цена единицы рабочего времени занятых людей в экономике – заработной платой в относительном выражении, и имеет условное обозначение ЗП.

В итоге, имеем следующее балансовое уравнение, которое является отражением нотариально заверенного контракта сделки двух и более субъектов рыночной экономики:

ЗП * Х = ПСД * Y (A)

Формула (А) взаимно увязывает суммарные затраты труда - Х, в виде вознаграждения труда и конечные результаты труда - Y, в виде цепочки добавленных стоимостей. Поскольку данное балансовое уравнение является отражением объективного процесса, произошедшего между субъектами рынка и ставшего юридическим законом между ними, то оно само станет числовой моделью теории контрактов.

Поскольку сам контракт имеет силу закона, то формула (А), как его теоретическое отражение тоже имеет силу закона, как закон Ома в физике, или как природный закон земного притяжения. Но формула (А), как числовая модель разового акта из многочисленных рыночных сделок купли - продажи подлежит обобщению. Обобщая этот частный экономический закон, представленный формулой (А) на многие отрасли и виды экономической деятельности, можно получить известный всем специалистам по межотраслевым моделям балансовое уравнение:

Т * Y = t* X, (B)

где t = ЗП - прямая и T = ПСД - полная трудоемкость продукции, соответственно стоимости конечного продукта (Y) и совокупности затрат материальных и финансовых ресурсов на ее производство (Х).

Таким образом, формула (В) получена после обобщения формулы (А) на уровень национальной экономики, то есть после обобществления частной модели в общую и перевода ее на формализованный язык математики. Теперь формула (В) носит экономический характер и является экономическим законом.

В целом, математические формулы со времен Пифагора и Аристотеля служат верным инструментом теоретизации анализа экономической политики. Так, обозначив через коэффициент с соотношение Y:X в денежном выражении, имеем: с = Y : X, и измерив их в т трудовом выражении, получим: с = -.

Оба эти соотношения являются экономически содержательными функциями времени, и они равны между собой. Первое соотношение, как соотношение стоимости конечного продукта (Y) к суммарным затратам материальных, трудовых и капитальных ресурсов на его производство (Х) будет меняться по времени. Рост соответствующего коэффициента с во времени означает повышение уровня конечного продукта (Y) от использованных на его производство ресурсов (Х). А его снижение по времени означает понижение уровня конечного продукта.

Эти изменения по времени происходят под влиянием рыночных сил конкуренции, которая способствует не только внедрению в производство достижений научно-технического прогресса, инновационных технологий и других нововведений, но и заставляет рисковать и инвестировать экономику. И после каждого делового цикла кругооборота денежных и товарных потоков в экономике определяется новый уровень научно-технологического потенциала страны.

Второе соотношение тоже будет меняться по времени. Но, обратная его величина ( ),

1 т как соотношение полных (прямых и косвенных) затрат труда к прямым затратам (- = - =

(Т t\

1 +---—) имеет иную содержательную интерпретацию. Так, известный по экономическим учебникам «парадокс Леонтьева» является следствием этого экономического закона.

В обоих соотношениях соответствующий показатель с назван коэффициентом научнотехнологического потенциала страны. Естественно, каждый вид экономической деятельности и каждое предприятие имеют свои коэффициенты научно-технологического

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (17), 2016, ст. 7

Выпуск подготовлен по итогам VI Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития в системе «природа – общество – человек» (19-20 декабря 2016 г.)

потенциала, на основе которых вырабатывается обобщенный коэффициент научно- технологического потенциала страны.

Но любая теория жизненна, если ее можно проверить практикой. В этом смысле теория контрактов не является исключением. Так, в процессе обмена товара на деньги на уровне микроэкономики прослеживается технологическая линия кругооборота взаимного превращения физических величин товарной массы в денежную массу, и обратно. Например, можно принять гипотезу, что годовой объем реализованных предприятием товаров и услуг в натуре Кт условных единиц составляет валовую выручку КД.

Тогда цена товара Цт = КД, а выручка от продажи Х = Цт * Кт. В данном случае, скорость обращения денег по номиналу национальной валюты составит – vx, которая определяется из схемы воспроизводства К. Маркса:

Х = □ □ * М . (Формула 1)

Отсюда:

или

Х

(vx *М)

= 1 ,

(Формула 2)

Кт*Цт (vx *М)

= 1 .

(Формула 2а)

Принятая здесь гипотеза соответствует концепции Дж. Кларка, где любая реализованная товарная продукция представляется как сумма «элементарных» полезностей материальных благ, которые потреблены на создание реализованной товарной продукции [3].

Несмотря на возможность оценки эффективности регуляторной политики по двухмерному измерению стоимости капитала, в его форме денег, и капитала, в его форме товара в соответствии с кругооборотом процесса воспроизводства, ныне подобная работа проводится упрощенными приемами, отвечающими одномерному доходному методу А. Смита [4].

Так, по доходному методу А. Смита номинальный ВВП, вопреки теоретической конструкции контрактов, которая выражается формулой (А), определяется простым вычетом из выручки Х величины стоимости материальных затрат (QP): □ □ □ □ = Х — □ □ . Формула 2 , теперь, теряет свое прежнее микроэкономическое содержание и, приобретает новое, макроэкономическое качество. В итоге она превращается в уравнение макроэкономического типа, не связанное с теорией контрактов:

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (17), 2016, ст. 7

Выпуск подготовлен по итогам VI Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития в системе «природа – общество – человек» (19-20 декабря 2016 г.)

-

□ □□□ _ ^

-

□ □ * □ - '

(Формула 3)

где vn - скорость обращения денег.

Формула 3 не имеет ни одного атома физических величин и представляет собой лишь денежный феномен. А. Смит, который утверждал, что труд является единственным источником измерения годового дохода, здесь противоречит самому себя. А его последователи, чтобы выразить реальный объем конечного продукта ныне использует специальный параметр в лице дефлятора ВВП (инфляции).

Действительно, дефлятор ВВП (инфляция) официальной статистики, определенный на базе индекса физического объема товаров и услуг (ИФО), является универсальным экономическим показателем, необходимым для установления динамики рыночных цен товаров и услуг в реальной экономике, и динамики покупательной способности денег в валютно-финансовой системе экономики одновременно.

Поскольку дефлятор ВВП служит основой баланса номинального и реального ВВП - □ □□□ = р□ * □□□□ ,а формула 3 определяет □□□□ = □□ * М ,то можно записать:

р □ * □□□□ = □□ * □ (Формула 4)

В формуле 4 скорость обращения денег vn сама по себе является функцией, зависимой от скорости обращения денег по выручке - vx и скорости обращения денег по промежуточному продукту - UU : □ □ = □ — □□ = □□ — □□ или что то же самое:

v □ = □ □ — □ □ . (Формула 5)

Таким образом, формула 5, которая связывает скорость обращения денежной массы – vn со скоростями оборота номинального ВВП и товаров промежуточного потребления: показатели выручки Цт * Кт находятся в прямой связи с индикаторами потребления промежуточных продуктов - QP и номинального ВВП.

Теперь на основе формулы 5 появится возможность для создания действенного инструмента, трансформирующего реальную экономику в локомотив устойчивого развития, а ценовой дефлятор ВВП (показатель инфляции) и покупательную способность денег – в ключевые индикаторы управления инновационным инвестированием.

Ценовой дефлятор ВВП (показатель инфляции) на самом деле есть интегральный фактор, состоящий из компонент, имеющих не только разрушающую, но и развивающую силу рыночной экономики. Исследование ее структуры может помочь анализировать разницу между темпами внедрения технико-технологических, валютно-финансовых и социальнополитических инноваций.

Построение модели научно-технологического потенциала с использованием формулы дефлятора ВВП

Модели научно-технологического потенциала можно построить и на основе преобразования уравнения обмена монетаристов. Пусть задается основе уравнения дефлятора ВВП – NGDP = ∗ RGDP, которое вытекает из уравнения обмена монетаристов. Перемножив обе его стороны на покупательную способность национальной валюты – рр, получим:

pp ∙ NGDP = ∙ pb ∙ RGDP.

Данное уравнение есть качественно новое уравнение сбалансированного экономического роста, которое определяет реальный объем конечного продукта – RUFR:

RUFR = ∙ NGDP .

Здесь NGDP выражает номинальный ВВП, который определяет стоимость конечного продукта, а ее произведение с уровнем истинной стоимости денег представляет реальный конечный продукт. Если ввести новое обозначение c = pp ∙ pb, то покупательная способность денег определяется по новому экономическому закону:

pp = .

pb

В данном случае коэффициент с определяется, как указано выше, отношением прямой трудоемкости продукции к полной ее трудоемкости ( ), или отношением стоимости использованного в стране конечного продукта к совокупным расходам ресурсов, использованным на его производство ( ).

Однако, в общем случае оценку коэффициента c(t)=pp(t)*pb(t) при реальном ВВП можно получить двумя методами. Первый, доходный метод принадлежит А. Смиту, по которому капитал имеет только одно, денежное измерение. При одномерном измерении показателей сбалансированного экономического роста на основе теории А. Смита, коэффициент научно-технологического потенциала – с определяется по формуле:

RGDP NGDP

C= ∙ pb= (NGDP) ∙RGDP=1,

так, как по теории А. Смита покупательная способность денег определяется по формуле

. A 1 RGDP . a Pi Pi I I , z . _ NGDP

PP( D NGDP , а дефлятор ВВП - pb ( )= RGDP .

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (17), 2016, ст. 7

Выпуск подготовлен по итогам VI Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития в системе «природа – общество – человек» (19-20 декабря 2016 г.)

Второй – затратный метод принадлежит К. Марксу, по которому капитал имеет два измерения. Так, по Марксу, капитал в форме денег имеет денежное измерение, а капитал в его форме товара имеет трудовое измерение. При двухмерном измерении показателей сбалансированного экономического роста на основе теории К. Маркса, коэффициент научнотехнологического потенциала – с определяется по формуле с= pp ∙ pb :

NGDP

RGDP рр ∙ pb= ( X )∙

NGDP NGDP

GDP

р

RGDP=GDP+QP= NGDP=1+p

1+ QP

= ≠1

RGDP где =

–

NGDP nn индекс цены товаров и услуг, – индекс индикатораp, QP –

материальные затраты на производство конечного продукта, X = + QP .

Поскольку реальный конечный продукт – RUFR равенpp*pb*RGDP, то во всех

вышеуказанных случаях появляется возможность переоценить истинную стоимость самого квази реального ВВП:

RUFR = ∗ RGDP .

Отсюда основное уравнение оценки реального конечного продукта макроэкономики –

RUFR в полном объеме определяется благодаря коэффициенту с, который является

результатом анализа затрат и выпуска микроэкономики:

RUFR = ∗ NGDP = ∗ RGDP .

Итоговым результатом анализа и оценки эффективности влияния регуляторной политики, на развитие национальной экономики является тождественное равенство, которое определяет взаимную обратимость стоимости капитала в его форме товара, в форму денег, и обратно:

t Y

с≡ = . (С)

T X v 7

Экономическая оценка эффективности инновационных технологий в денежном измерении

Разница между предельными темпами роста капитала в форме денег в макроэкономике и капитала в форме товара в микроэкономике определяется по формуле:

с̇ с

■ ■

̇ ̇

-

(D)

Обозначим для простаты a =с, где a означает ускорение, представляющее разницу между двумя скоростями затрат и результатов, предельными темпами роста стоимости конечного продукта, как показателя капитала в форме денег - , и выпуска товаров и услуг,

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (17), 2016, ст. 7

Выпуск подготовлен по итогам VI Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития в системе «природа – общество – человек» (19-20 декабря 2016 г.)

как показателя капитала в форме товара - -. Ее можно назвать предельным коэффициентом научно-технологических изменений. Этот показатель ускорения ɑ появился, как манна небесная с потолка, при строгом равенстве труда и капитала, которые затрачены на создание конечного продукта (Y) в макроэкономике и выпуска товаров и услуг (Х) в микроэкономике:

- а =---. (D1)

Y X v ’

Этот результат происходит ИЗНУТРИ самой социально-экономической системы, что определяется путем сопоставления решений межотраслевых моделей развития страны, построенных в трудовом, и денежном измерениях. Данный эффект научно-технологического потенциала страны в книге Дж. Кларка применительно к уровню микроэкономики назван предпринимательской прибылью [14, с. 39], а в схеме расширенного воспроизводства, построенной с учетом научно-технического прогресса В.И. Ленина – добавочной прибылью [14, с. 18-19].

Процедура перевода научно-технологического эффекта/потерь в денежном выражении в трудовое измерение

Формулу (D 1) можно переписать, представив ее как разницу между темпами роста производительностей капитала в его форме стоимости конечного продукта (^ = 0, и

(*=9=

капитала в его форме использованных ресурсов на его производство ф V

— — —

.

Ф V

Эта разница представляет ускорение вклада научно-технологического потенциала в развитие национальной экономики - a , определенное при равенстве затрат рабочего времени в часах, днях, годах на них – L. Соответственно общий потенциал научно - технологических нововведений в суммарном выражении - Р определяется произведением всего использованного фонда рабочего времени – L на показатель ускорения экономического роста

-

- а:

Р =L* а.

Этот эффект определен разницей между двумя скоростями разных параметров развития национальной экономики. Если вклад научно-технологического потенциала страны раньше оценивался абстрактно, «эффектом масштаба» производства или остатком Солоу, то теперь появляется возможность оценить его содержательно: ценою фактически затраченного на производство рабочего времени, производительностью труда и капитала, коэффициентом научно-технологического потенциала. К тому же каждый предприниматель может провести такой же расчет по видам своей экономической деятельности.

Процедура перевода научно-технологического эффекта / потерь в трудовом выражении на энергетические единицы

Величину Р =L*а, которая представляет произведение численности занятых людей в экономике L на показатель ускорения -а легко можно интерпретировать как мощности, в энергетических единицах. Так, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), среднестатистическому человеку в мире необходим минимум 1800 ккал (7,500 кДж) в день.

Но каждая страна имеет свои переводные коэффициенты экономии рабочего времени в энергетические единицы, которые учитывают природно-климатические условия проживания людей, характер их экономической деятельности и половозрастные структуры. Например, в Великобритании среднестатистической взрослой женщине необходимо около 2200 ккал в сутки, а мужчине – 2500, в среднем 2350, в США, соответственно, женщине – 2200, мужчине – 2700 и в среднем 2400-2500 ккал/сутки.

Энергетическая формула определения потенциала научно-технологического эффекта становится более понятной и вполне сопоставимой с формулами измерения законов термодинамики и законов теории относительности. А соответствующие величины этого эффекта в деньгах, в рабочем времени и в энергетических единицах оказываются эквивалентными, они в одинаковой мере определяют уровень развития производительных сил труда и капитала каждой страны.

Оценка энергетического эффекта, также как денежного и трудового эффектов, обнаруживается при сопоставлении скоростей движения ключевых показателей макроэкономической динамики, капитала, в его форме денег, и капитала, в его форме товара. Формула энергетической эффективности нововведений в производстве и инновационной технологии измеряется по той же формуле:

Р = L * а,

где P – энергетический эффект в джоулях, ккал, кВт, L – численность занятых людей в экономике, измеряемая энергетическими единицами (джоулях, ккал, кВт), показатель а – ускорение, определенное разницей между производительностью труда и капитала по конечному продукту, и производительностью труда и капитала по затратам валовой продукции [19].

Единицей показателя ускорение является относительная величина, определенная как разница двух производительностей, в темпах их роста. Оригинальным результатом настоящих исследований является и то, что равенство рабочего времени, которое затрачено на создание конечного продукта (Y) и на выпуск товаров и услуг (Х), позволяет величину с ̇/с интерпретировать в качестве чистого вклада научно-технологического потенциала, определенный разницей между предельной производительностью труда по конечному продукту и предельной производительностью труда по совокупности затрат на его производство.

Это есть полное решение задачи А. Гранберга, полученный путем научнообоснованного соизмерения затрат и результатов. При помощи моделей анализа макроэкономической динамики, где отсутствует показатели одного из двойственных пар, или капитала, в его форме денег, или капитала, в его форме товара, невозможно решить задачу А. Гранберга. Необходимым и достаточным условием ее решения является наличие полноценной матрицы отчетных межотраслевых балансов страны.

Разумеется, не всегда научно-технологический потенциал сопровождается положительным эффектом, так как не всякие направления инвестиций в развитие труда и капитала, а также принятые организационные мероприятия в одинаковой мере во всех отраслях и видах деятельности обеспечивают предпринимательскую прибыль. Следовательно, на уровне национальной экономики часто возникает отрицательная добавочная прибыль.

Тем более, не всегда вложенные средства и их направления использования дают максимальную отдачу и нередко ожидаемый эффект оказывается отрицательным. Именно для оценки выбора эффективных направлений инвестирования труда и капитала нужна оценка вклада научно-технологического потенциала страны в целом

Теория циклов против теории контрактов?2

В научной литературе встречается три подхода к объяснению природы цикла:

-

а) цикл - явление экстернальное (внешнее) по отношению к экономической системе, имеющее своими причинами колебания неэкономических факторов, например, солнечная активность, политические события, революции, демография, открытие новых месторождений, изобретения и нововведения, влияющие на экономико-экологическую среду функционирования производства;

-

б) цикл - явление интернальное (внутреннее), обусловленное причинами, лежащими внутри экономической системы, которые инициируют самовоспроизведение экономических циклов, например, колебание спроса на блага (потребление и инвестиции);

-

в) цикл - явление многогранное, обусловленное синтезом как внутренних, чисто экономических причин, так и внешних факторов, которые устойчиво и случайно воздействуют на экономическую систему.

Так, согласно данным американских исследователей выявлено 1380 видов экономических циклов с продолжительностью от 20 часов до 700 лет [10]. С практической точки зрения существуют несколько классификаций циклов, в основе определения которых лежат, главным образом, два критерия: продолжительность цикла и движущие силы цикла. В соответствии с первыми из них можно привести следующую классификацию: 1) сезонные циклы с периодом от недели до нескольких месяцев; 2) деловые циклы - от одного до нескольких лет; 3) циклы Д. Китчина - 3-5 лет; 4) циклы К. Жуглара - 7-11 лет; 5) циклы С. Кузнеца (иначе называемые строительными) - до 20 лет; 6) циклы Н. Кондратьева, или большие циклы, с продолжительностью 40-60 лет.

Движущие силы делового цикла связаны с инвестиционной активностью. Механизмы колебания конъюнктуры объясняются исходя из принципа акселерации и концепции мультипликатора. Принцип акселерации состоит в том, что масштабы инвестирования зависят от прироста или темпов изменения спроса на конечную продукцию. Эти циклы достаточно хорошо изучены в западной экономической науке (см. труды П. Самуэльсона, Дж. Хикса и др.).

Краткосрочные циклы, продолжительностью в 3-5 лет и генерируемые динамикой относительной величины запасов товарно-материальных ценностей на предприятиях, названы в честь английского исследователя Д. Китчина, который первым указал на их существование. Механизм этих циклов следующий: «Они появляются, прежде всего, как результат инвестиций в материалы, сырье и товарный капитал в стремлении воспользоваться общим ростом рыночного спроса. Через какое-то время расширение спроса замедляется, капитал, вложенный в запасы, становится излишним. Инвестиции в запасы резко сокращаются, восстанавливается равновесие между запасами и уровнем спроса. Таким образом, цикл восстанавливает рыночное равновесие спроса и предложения» [11].

Среднесрочные циклы (иногда называемые еще промышленными), с периодом от 7 до 11 лет, связаны с обновлением активной части основного капитала, т. е. парка машин, оборудования. Срок их жизни, зависящий от физического и морального износа, и определяет продолжительность этого вида циклов. Важную роль в механизме возникновения этого цикла играет научно-технический прогресс. Есть и такие циклы средней продолжительности, в которых осуществляется массовое внедрение принципиально новых революционных видов инновационных технологий, которые, как в цепной реакции, переходят из одних секторов и отраслей экономики в другие, в конечном счете, охватывая всю сферу общественного воспроизводства и преобразуя технические основы способа производства [11, с. 26].

Американский экономист С. Кузнец является создателем теории строительных циклов, т.е. колебаний длительностью 15-20 лет, связанных с периодическим массовым обновлением жилищ и производственных сооружений. Отдельные ученые (У. Ростоу, Х. Бисхар, А. Кляйнкнехт и др.) считают, что циклы Кузнеца были свойственны только американской экономике: в них отражались значительные колебания в численности иммигрантов в этой стране.

Теория больших циклов, или длинных волн (ДВ) Н. Кондратьева [12] является сегодня одним из наиболее перспективных направлений изучения долгосрочных тенденций развития мировой экономики. По ряду причин закономерности развития долгосрочных процессов оставались менее изученными, чем динамика средне- и краткосрочных колебаний.

Во-первых, практический интерес к изучению долгосрочных изменений в экономике и их учету для управления производством и сбытом проявился относительно недавно. Во-вторых, закономерности часто повторяющихся процессов в большей мере поддаются изучению, но чем более длительный характер носит та или иная тенденция, тем медленнее накапливается массив статистической информации, необходимой для выявления закономерностей.

Проводимая в настоящее время экономическая политика в развивающихся странах мира, основанная на концепции монетаризма и в соответствии с требованиями международных финансовых организаций, может привести к продолжению стагнации их экономики и неэффективному использованию экономического потенциала этих стран.

Исходя из вышеизложенного, для преодоления экономического кризиса и создания предпосылок для последующего более или менее устойчивого экономического роста развивающихся стран необходима сознательная и своевременная, не дожидаясь исчерпания потенциала экономического роста, смена моделей экономической политики.

А именно рекомендуется сменить монетаристскую модель регулирования экономики на геополитическую модель, ориентированную на функцию научно-технологического потенциала. В этом случае основные индикаторы функции НТП могут объективно сигнализировать о накоплении негативных последствий проводимой экономической политики и необходимости ее корректировки для предотвращения экономического спада. Этими индикаторами могут служить значения темпов прироста производительности труда по ̇ стоимости конечного продукта tl^ = и темпов прироста производительности труда

Назревает объективная необходимость продолжать исследования в этом направлении, поскольку, чем больше будет известно о циклической динамике экономических процессов, тем точнее будет предвидение колебаний экономической конъюнктуры, тем оптимальнее станут управляющие воздействия государства на экономику.

Правительства развивающихся стран, располагая достоверными сведениями о времени возникновения диспропорций в экономике, смогут своевременно предпринимать соответствующие экономические меры по их ликвидации, правильно строить экономическую (инвестиционную, финансово-кредитную, налоговую и т.д.) политику.

Это будет способствовать ослаблению отрицательных последствий экономических кризисов и сглаживанию цикличности развития экономики. Усиление равномерности движения экономики создаст благоприятные условия для устойчивого развития и обеспечения стабильных темпов экономического роста, повышения уровня жизни населения.

В качестве основного блока вариантных расчетов кратко- и среднесрочной перспективы рекомендуется модель экономического роста с учетом региональных особенностей Казахстана, а критерием смены моделей управления служит потенциал экономического роста, определяемый по формуле (D1):

a= - .

Действительно, развитие рыночных сил отдельных секторов экономики не отрицает больших и малых колебаний в реальных темпах роста и развитых, и развивающихся стран мира. Однако теория контрактов, как отражение экономических законов позволяет своевременно реагировать на эти колебания не только на уровне макроэкономики, но и на уровне отдельных предприятий, включая МСБ.

Дело в том, что динамика соотношения годового объема стоимости конечного продукта(Y) к продуктам промежуточного потребления (QP), использованного в процессе его производства представляет производительность товаров промежуточного потребления по конечному продукту. Если обозначить ее, как раньше через μ, то можно иметь следующую функцию времени:

-

□ (□)

-

□ ( □ ) = —-У 0.

-

□ □ (□)

Система национальных счетов стран мира содержит стоимости, как конечного продукта (Y), так и промежуточного потребления (QP). То есть известны оба эти показатели, это значит, всегда можно определить динамику изменения производительности товаров промежуточного потребления по конечному продукту.

Анализ экономики развитых и развивающихся стран показывает, что именно эта μ(t)-функция соответствует определению М. Портера производительности материальных ресурсов3 и определяет не только циклическую ситуацию развития национальных экономик стран мира, но и продолжительность цикла, тогда как движущие силы цикла определяются вкладом инновационных технологий в темпы экономического роста. Так, в идеальном случае возможные значения производительности товаров промежуточного потребления по конечному продукту - μ находятся в диапазоне (0,10; 9,0). А в конкретном случае можно определить ее уравнения, как функцию времени и установить форму колебательного движения.

Уровень научно-технологического потенциала (с) как функция производительности товаров промежуточного потребления (р)

Удивительно то, что уровень научно-технологического потенциала - коэффициент с является функцией производительности товаров промежуточного потребления (ц):

с = -^.

м+1

Эту функцию научно-технологического потенциала (НТП) можно переписать по □ другому так: с — 1 = — j^.

Если ввести коэффициенты к = — 1, х = 1 + □, у = с — 1, то функция НТП принимает стандартную форму у = k/x. В данном конкретном случае уравнение научно- технологического потенциала имеет вид: у = — Чтобы построить график функции НТП у = —, можно задаться рядом параметров независимой переменной х и затем вычислить (по формуле у=-1/х) соответствующие значения зависимой переменной у.

В свою очередь, имея в виду, что х = 1 + □ , у = — и учитывая вышеприведенную научно-технологическую функцию с = ^р можно построить следующую таблицу, задав значения производительности товаров промежуточного потребления по конечному продукту - μ в диапазоне (0,1; 9,0):

|

μ |

х |

у |

с |

|

0.45 |

1.45 |

-0.69 |

0.31 |

|

0.50 |

1.50 |

-0.67 |

0.33 |

|

0.55 |

1.55 |

-0.65 |

0.35 |

|

0.60 |

1.60 |

-0.63 |

0.38 |

|

0.65 |

1.65 |

-0.61 |

0.39 |

|

0.10 |

1.10 |

-0.91 |

0.09 |

|

0.60 |

1.60 |

-0.63 |

0.38 |

|

1.10 |

2.10 |

-0.48 |

0.52 |

|

1.60 |

2.60 |

-0.38 |

0.62 |

|

2.10 |

3.10 |

-0.32 |

0.68 |

|

2.60 |

3.60 |

-0.28 |

0.72 |

|

3.10 |

4.10 |

-0.24 |

0.76 |

|

3.60 |

4.60 |

-0.22 |

0.78 |

|

4.10 |

5.10 |

-0.20 |

0.80 |

|

4.60 |

5.60 |

-0.18 |

0.82 |

|

5.10 |

6.10 |

-0.16 |

0.84 |

|

5.60 |

6.60 |

-0.15 |

0.85 |

|

6.10 |

7.10 |

-0.14 |

0.86 |

|

6.60 |

7.60 |

-0.13 |

0.87 |

|

7.10 |

8.10 |

-0.12 |

0.88 |

|

7.60 |

8.60 |

-0.12 |

0.88 |

|

8.10 |

9.10 |

-0.11 |

0.89 |

|

8.60 |

9.60 |

-0.10 |

0.90 |

|

9.10 |

10.10 |

-0.10 |

0.90 |

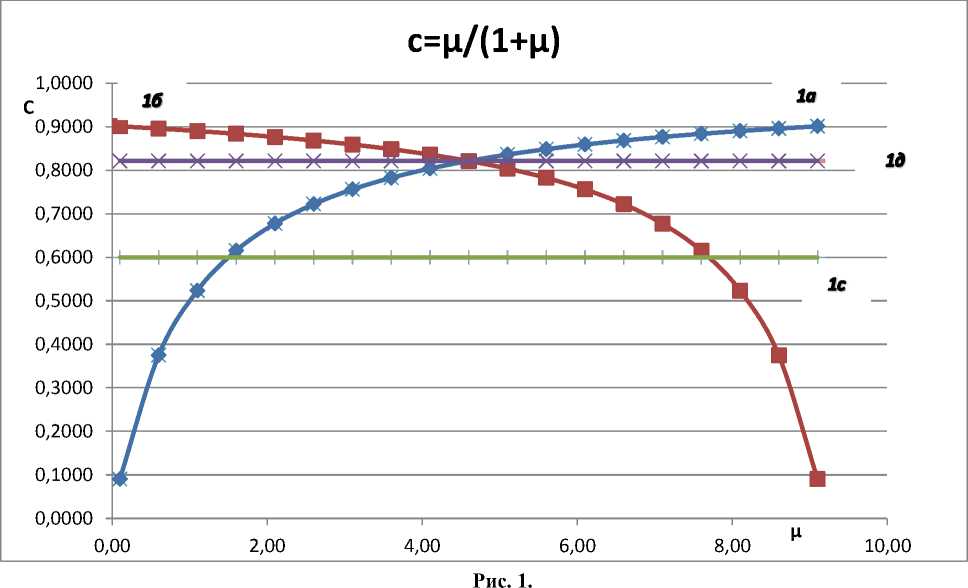

В итоге получена функция научно-технического прогресса от продуктов промежуточного потребления - с = -^-, которая по характеру изменения является в полной мере зависимой от производительности продуктов промежуточного потребления. На рис. 1

приведены три идеальных случая развития научно-технологического потенциала.

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (17), 2016, ст. 7

Выпуск подготовлен по итогам VI Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития в системе «природа – общество – человек» (19-20 декабря 2016 г.)

В первом случае функция НТП - с= по мере роста производительности продуктов промежуточного потребления – μ (рис.1а)

Функция научно-технического прогресса от продуктов промежуточного потребления принимает значение от 0,10 до 9,0, имеет восходящую линию, которая в точке μ= 2,0 принимает значение 0,7 и в точке μ= 8,0–0,89. Эта линия на рис. 1а выделена ромбами.

Во втором идеальном случае, когда функция НТП - с= по мере роста производительности продуктов промежуточного потребления – μ (рис. 1б) принимает значение от 2,0 до 9,0, предположим, имеет нисходящую линию, которая в точке μ= 2,0 принимает значение 0,89 и в точке μ= 9,0 – 0,7. Эта линия на рис. 1 б выделена прямоугольниками.

Еще два возможных случая на рисунке 1 выделены прямыми линиями, параллельными к оси производительности продуктов промежуточного потребления – μ. Первая из них характеризирует реальную ситуацию в развивающихся рынках при постоянстве коэффициента НТП (рис. 1с). Так, на рис. 1с показан частный случай, при с=0,6 для любого μ. Вторая параллельная линия к оси производительности продуктов промежуточного потребления проходит через пересечения обеих кривых (рис.1d). Выше этой линии находятся параметры сбалансированного роста развитых стран мира.

Что касается самой траектории изменения производительности промежуточного потребления (μ), то она может служить опережающим индикатором анализа причин диспропорций и потрясений в экономике. И это не случайно, так как уровень научно – технологического потенциала определяется в зависимости от динамики изменения производительности промежуточного потребления.

Список литературы Теория контрактов как основной принцип измерения показателей рыночной экономики и анализа устойчивости ее развития

- Сагадиев Н.К. Понятие стоимости в контексте проблемы универсалий в науке. Перспективы нередуктивной философии. -Алматы, 2004. -90 с.

- Розенберг Д.И. Комментарии к «Капиталу» К. Маркса. -М.: Экономика, 1984. -720 с.

- Кларк Д. Распределение богатства. -М.: Гелиос АРВ, 2000. -220 c.

- Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. -М.: ЭКСМО, 2007. -960 с.

- EDN: QRZMIL

- Байзаков С.Б. Декларация о рыночных законах экономического развития стран мира//Научные труды Вольного экономического общества России: Т. 195. -М., 2015. -1115 с.