Тепловая диагностика ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных условиях

Автор: Дыбок Василий Васильевич, Кямяря А.Р., Лазуренко Николай Владимирович

Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps

Рубрика: Диагностика и ремонт

Статья в выпуске: 3 (17), 2011 года.

Бесплатный доступ

Разработана методика оценки теплозащитных свойств ограждающих конструкций основанная на тепловизионном обследовании и инструментальными методами определения плотности теплового потока с учетом «температурной истории» здания. Алгоритм методики включает тепловизионную съёмку наружных и внутренних поверхностей, определение дефектных участков и их нормирование с учетом расчетных условий эксплуатации зданий.

Теплозащитные свойства, плотность теплового потока, коэффициент теплоотдачи, температура воздуха, тепловизионная съёмка, ограждающие конструкции, эксплуатация зданий

Короткий адрес: https://sciup.org/148185930

IDR: 148185930

Текст научной статьи Тепловая диагностика ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных условиях

С целью обеспечения заданной энергетической эффективности зданий и сооружений СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» [1] и СНиП ІІ-3-79* «Строительная теплотехника» [2], предписывают контроль теплозащитных свойств их ограждающих конструкций (ОК) на этапе приёмки в эксплуатацию в соответствии с ГОСТ 26629-85 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций» [3] для обнаружения скрытых дефектов и их устранения. Указанным ГОСТом предусмотрено дистанционное измерение тепловизором полей температур ОК, между внутренними и наружными поверхностями которых создан перепад температур (данный стандарт не распространяется на светопрозрачные ОК). В качестве критериев оценки теплозащитных свойств ОК, а также участков «…примыкания пола и потолка к наружным стенам здания в помещениях первого и верхнего этажей, угловых участков сопряжений наружных стен…» ГОСТ [3] предусматривает температуру внутренней поверхности (τв) и относительное сопротивление теплопередаче (r) для расчётных условий.

Температуру внутренней поверхности ОК – τ в для расчётных условий рекомендуется вычислять по результатам измерений в условиях, отличающихся от расчётных, по выражению (приложение 7 ГОСТ 26254-84 «Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций» [4]):

Трасч= tв-(tв-т’в) °^, (1) 'в где: tв – расчётная температура внутреннего воздуха, °С; в – температура внут- ренней поверхности ОК при расчётном перепаде температур (tв - tн ) без учёта изменения коэффициента теплоотдачи ав, определяемая по зависимости:

т’в = t B -( t Bэксп-тэксп ) t в t н , (2)

в в в в эксп эксп tв tн

°св = ак + ал - коэффициент теплоотдачи от воздуха внутри помещения к внутренней поверхности ОК в эксперименте, Вт/(м2 град; а В = аК + а'л - то же, при т'в и tв, Вт/м2 град; ак ,аК - коэффициенты конвективного теплообмена внутренней поверхности ОК с воздухом внутри помещения при эксп эксп

А t — tв —Тв и At в — t в —Тв соот ветственно, Вт/м2- град, определяемые по эмпирическому графику приложения 7; ал ,аЛ - коэффициенты лучистого теплообмена внутренней поверхности ОК с воздухом внутри помещения при эксп эксп tt t в-----в— и t в---в соот- ср 2 ср 2

ветственно, Вт/(м2- град), также определяемые по эмпирическому графику приложения 7; t эксп -средняя за период наблюдений температура внутреннего воздуха, °С; тэксп -то же внутренней поверхности ОК в рассматриваемой точке, °С; t н - расчётная температура наружного воздуха, °С; t Нк сп - средняя за период наблюдений температура наружного воздуха, °С.

Однако, следует отметить, что в соответствии с графиками для определения ап,аЛ и ou.aL эти величины изме-лл кк няются в довольно узком диапазоне (0,4 < ак < 4,4 ; 3,0< осл < 4,8 ) и отно- а шение — в формуле (1) вносит неболь-в шой вклад в тРасч ( в пределах < 0,5 °С ), что находится в пределах погрешности метода её определения. В связи с этим представляется, что с достаточной для инженерных расчётов точностью при оп- ределении трасч может быть использована зависимость:

т Расч = t B -( t B- тЛ), (3) в в вв

Относительное сопротивление теплопередаче r участка ОК по результатам измерений рекомендуется вычислять по зависимости:

бб r (x, У) = 'в 1 х,‘ в , ,, (4)

t б - t Н t в”Тв ( x , У )

где: te, tH - температуры внутреннего и наружного воздуха в зоне исследуемого i .6 .6

фрагмента ОК,°С; tв,tн- температуры внутреннего и наружного воздуха в зоне базового участка, °С; тв - температура внутренней поверхности базового участка, °С; тв (x, у) - температура изотермы, проходящей через точку с координатами ( x, У ),° С.

Дефектным в соответствии с [3] считается участок, ограниченный изотермой, температура по линии которой при расчётных условиях эксплуатации здания равна температуре точки росы внутреннего воздуха, линейные размеры больше двух толщин ОК, а относительное сопротивление теплопередаче равно или меньше его критического значения Гкр .

При этом температура внутренней поверхности ОК по линии изотермы при расчётных условиях эксплуатации , ограничивающей дефектный участок, должна определяться из выражения: расч расч

Трасч(X,У) = tBрасч - ^в----^н----, (5)

вв

Р асч R o H r ( x , у )

где: tврасч,tрасч -расчётные температуры внутреннего и наружного воздуха, °С; осРасч - коэффициент теплоотдачи от воздуха к внутренней поверхности ОК, определяемый «согласно нормативнотехнической документации», Вт/(м2- б град); Ro -сопротивление теплопередаче базового участка, определяемое по результатам натурных испытаний в соответствии с ГОСТ 26254-84 либо «согласно нормативно-технической документа- ции по данным проекта ОК», м2×град/Вт, а критическое сопротивление теплопередаче – из выражения:

R тр

' tp- 0 2 0 , 85, (6)

R 0

где: R тр – требуемое сопротивление теплопередаче, определяемое (в соответствии с [4]) по нормативно-технической документации, (м2×град)/ Вт; R 0 б – сопротивление теплопередаче базового участка, определяемое в соответствии с [4] либо же «согласно нормативнотехнической документации по данным проекта ОК» (в редакции [3]). В качестве базового участка должен выбираться участок ОК с линейными размерами, большими двух её толщин, и с равномерной температурой, равной или превышающей нормативную.

Под сопротивлением ОК теплопередаче понимается следующее равенство: in

R 1 RТi 1 ,(7)

в i1н in где: R i = i – суммарное термиче-

-

i1

ское сопротивление n слоёв ОК теплопередаче от внутреннего воздуха к наружному; i>j , Xi - толщина (м) и коэффициент теплопроводности материала (Вт/м К) i -го слоя; сев,осн- коэффициенты теплоотдачи от внутреннего воздуха к внутренней поверхности ОК и от наружной поверхности ОК к наружному воздуху соответственно.

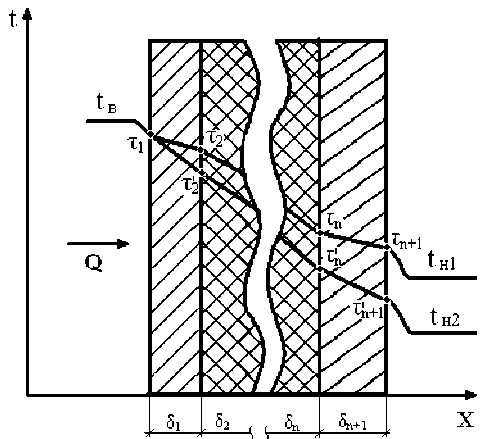

Известно, что коэффициенты теплоотдачи являются функциональной зависимостью большого количества факторов, обуславливающих протекание конвективного теплообмена, являющегося превалирующим для рассматриваемых условий, то есть а = f (<о,Х,щр, Cp ,р, tв ,т,Ф, /1,/2, /3 ), (8)

В критериальной форме с использованием критериев подобия, которая широко используется для описания процессов теплопереноса, эта зависимость в общем виде будет следующей:

Nu = f (Re,Gr,Pr) , (9)

Clr v где: Nu= / - критерий теплоотдачи

X

(Нуссельта), характеризующий интенсивность теплоотдачи на границе «воздух wl

-

- твёрдое тело»; Re - критерии

И

Рейнольдса, являющийся отношением сил инерции к силам внутреннего трения и характеризующий режим движения воздуха (ламинарный – Re<2300, переходный – 2300 4 gl3 Re> 104); Gr = ^— pAt - критерии Грас- гофа, учитывающий подъёмные силы, возникающие в воздухе вследствие разности плотностей его слоёв, и вызываю щие свободную конвекцию; Pr cpg X критерий Прандтля, характеризующий физические свойства воздуха и механизм распространения в нём теплоты; – Р коэффициент кинематической вязкости воздуха, м2/с; g – ускорение свободного падения, м/с2; c – изобарная теплоём- кость воздуха, Дж/(кг К); w – скорость движения воздуха, м/с; – коэффициент объёмного расширения воздуха, м3/К; – плотность воздуха, кг/м3; ,l – форма и характерные линейные размеры омываемой воздухом поверхности. Применительно к вынужденному турбулентному движению воздуха уравнение (8) преобразуется к виду: Nu = c Ren Pr m, (10) При определении в для отапливаемых зданий в [5] рекомендуется использовать уравнение: Nu = 0,135(Gr Pr) 0,333, (11) хотя правомерность его применения для всех типов отапливаемых зданий и без учёта планировочных решений представляется некорректной, учитывая, что свободный член и показатели степени в уравнениях (10, 11) определяются в результате обработки опытных данных, по- лучаемых в специально поставленном факторном эксперименте, графическими либо расчётно-статистическими методами, а уравнения справедливы только в области, определяемой диапазоном изменения параметров, входящих в выражения для определения критериев подобия. Как показывает анализ, вклад первого и последнего членов правой части уравнения (7) в числовое значение величины R незначителен и в зависимости от конструктивного исполнения ОК составляет 3 – 5%, что находится в пределах погрешности метода экспериментального определения сопротивления теплопередаче. Так для ОК, состоящей из 4-х слоёв: кладка из кирпича лицевого ( = 0,13 м, = 0,36 Вт/м град), кладка из кирпича рядового ( = 0,12 м, = 0,36 Вт/м град), утеплитель – плита минераловатная КАВИТИ БАТТС производства фирмы Rockwool (5 = 0,05 м, = = 0,041 Вт/м град), газобетон ( = 0,2 м, = 0,13 Вт/м град) величина сопротивления теплопередаче при расчётных условиях для Санкт-Петербурга R = 3,6 (м2×град)/ Вт, а 11 2 ( ) = 0,15 (м2×град)/ Вт, что со-нв ставляет 4,1% от R . Дробь в правой части выражения (5) после замены приведенного сопротивления теплопередаче базового участка на термическое сопротивление ОК изменяется в пределах 1,1 – 1,2 %, что также незначительно влияет на величину трасч(x, у) (в пределах 0,1 - 0,2 %). Вышеизложенное показывает, что при определении r и rкр с допустимой для инженерных расчётов точностью сопротивление теплопередаче в числителе и знаменателе выражений (5) и (6) можно заменить термическим сопротивлением ОК, определение которого возможно с меньшей погрешностью. Из уравнения для определения теплового потока через плоскую многослойную стенку: Q 1i nn 1F , (12) Ri i1 для расчётной схемы процесса теплопередачи, представленной на рис.1, можно сделать вывод, что при установившемся тепловом режиме ОК тепловые потоки, проходящие через каждый из слоёв, одинаковы. При изменении температуры наружного воздуха поддержание температуры внутренней поверхности ОК ( 1 ) на нормативном уровне возможно изменением теплового потока через неё. При этом изменится и температурный напор на строительной конструкции (вместо ( 1 n 1 ) установится ( 1 1n 1 ). Тер- in мическое сопротивление ОК ( i ) и её i1i площадь F остаются неизменными, а тепловой поток поддерживается на уровне, обеспечивающем нормативные параметры внутреннего воздуха, системой управления теплоснабжением здания. Рисунок 1 – Расчётная схема процесса теплопередачи Таким образом, переменными параметрами процесса теплопередачи для рассматриваемого случая являются температурный напор на ОК (At = т 1 - nn+i = var), являющийся функциональной зависимостью параметров состояния наружного воздуха, и находящийся в пропорциональной зависимости от него тепловой поток через ОК (Q = var), а неизменным параметром яв- ляется термическое сопротивление ОК. Поэтому, если поля температур внутренней и внешней поверхностей ОК определены тепловизионным методом, то, определив плотность теплового потока через дефектный участок ОК одним из инструментальных методов, например, с помощью измерителя плотности теплового потока, и используя уравнение теплопроводности через плоскую стенку: in q='Z^L(Ti- nn+i), (13) i1i можно вычислить термические сопротивления дефектного и базового участков из выражения ini 1 т1 RТ i1 i q , долее с их использованием определить r и rкр . Для получения достоверных результатов при проведении контроля теплозащитных свойств ОК ГОСТы [3,4] требуют проведения измерений при режиме теплопередачи, близком к стационарному (в условиях отсутствия атмосферных осадков, тумана, задымлённости и исключения воздействия на ОК в течение 12 часов до проведения измерений прямого и отражённого солнечного облучения). Приложение 2 ГОСТа [3] предусматривает с этой целью минимальную длительность периода наблюдения z (в сутках) за температурами внутреннего и наружного воздуха, определяемую по зависимости: z D2 z0 1 , где D – тепловая инерция ОК при периоде колебаний температуры воздуха z = 1 сут. Наблюдение должно осуществ- ляться с помощью метеорологических термографов, устанавливаемых специальным образом, в помещениях первого, верхнего и одного из промежуточных этажей, а также на расстоянии 20 – 1000 м от объекта с последующей оценкой от- носительной систематической погрешности, вносимой отклонением режима теплопередачи от стационарного. В то же время, авторы [6] на основе результатов расчётно-экспериментальных исследований утверждают, что установившееся тепловое состояние ОК в зависимости от их тепловой инерции достигается в течение 120 – 150 часов. Следовательно, если измерения проводятся после прогрева здания в течение указанного интервала времени, то «температурную историю» здания можно учесть расчётным методом с использованием данных метеорологического контроля состояния атмосферного воздуха, проводимого стационарными постами Гидрометеорологической службы. Для светопрозрачных ОК представляется правомерным оценивать теплозащитные свойства путём сравнения определённой по результатам измерений температуры их внутренних поверхностей в расчётных условиях эксплуатации с нормативной, которая составляет 3 С (кроме производственных зданий) [2]. В случае её отклонения в меньшую сторону на величину, превышающую погрешность измерения, и отсутствии инфильтрации, которая может быть этому причиной, необходимо определить приведенное термическое сопротивление конструкции в соответствии с ГОСТ 26602.199 «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче» [7] и сравнить его с проектным. Что касается участков ОК с теплопроводными включениями, то в соответствии с [2] температура таких участков в расчётных условиях эксплуатации не должна быть ниже температуры точки росы внутреннего воздуха (10,7 С при относительной влажности воздуха 65 % – для жилых зданий). В лаборатории тепловидения ЗАО ПКТИ разработана методика оценки теплозащитных свойств наружных ОК в натурных условиях основанная на следующих положениях: 1. Качество теплозащиты ОК и их сопряжений с допустимой для инженерных расчётов точностью можно оценивать по отклонению температуры их внутренней поверхности при расчётных условиях эксплуатации, определённой с использованием экспериментальных данных тепловизионного обследования. 2. В качестве проверочного критерия для определения дефектных участков и оценки степени отклонения их теплозащитных свойств от проектных значений представляется целесообразным использование относительного термического сопротивления ОК, не зависящего от метеорологических условий в отличие от относительного сопротивления теплопередаче. 3. Определение термического сопротивления ОК дефектных и базовых участков как величин относительно постоянных в данных условиях эксплуатации целесообразно проводить одновременно с тепловизионным обследованием, определяя инструментальными методами плотность теплового потока и полагая процессы теплообмена квазистационар-ными по истечении времени «адаптации» ОК к условиям эксплуатации, учитывая «температурную историю» здания расчётными методами. 4. Алгоритм оценки теплозащитных свойств ОК представляется следующим: тепловизионная съёмка наружных ОК и анализ термограмм с выявлением участков с температурными аномалиями; тепловизионная съёмка внутренних поверхностей участков с температурными аномалиями, анализ термограмм с целью выявления предполагаемых дефектных участков; выбор базовых участков, тепловизионная съёмка их внутренних поверхностей, замер плотности тепловых потоков; определение температур внутренних поверхностей предполагаемых дефектных участков при расчётных условиях эксплуатации и сравнение с нормативными, выявление участков с отклонениями температур, превышающими погрешность измерения; определение термических сопротивлений и относительных термических сопротивлений выявленных участков; сравнение относительных термических сопротивлений с критическими термическими сопротивлениями для выявления участков, которые следует отнести к дефектным; выявление причин наличия дефектов и разработка рекомендаций по их устранению.