Тепловая схема малого космического аппарата типа "Юбилейный" и определение параметров теплообменного устройства

Автор: Мурадимов Марат Жамильевич, Двирный Валерий Васильевич, Двирный Гурий Валерьевич, Кукушкин Сергей Геннадьевич, Голованова В.В., Сидорова Екатерина Сергеевна

Журнал: Космические аппараты и технологии.

Рубрика: Космонавтика

Статья в выпуске: 1 (11), 2015 года.

Бесплатный доступ

Приведен расчет параметров теплообменного аппарата (радиатора) из состава системы терморегулирования (СТР) негерметичного телекоммуникационного спутника малого класса (масса спутника до 600 кг), находящегося на низкой круговой орбите - 1500 км.

Тепловая схема, внутренние и внешние тепловые потоки, расчет параметров радиатора, спутник "юбилейный", "холодный" и "горячий" случаи, энергетический баланc

Короткий адрес: https://sciup.org/14117338

IDR: 14117338 | УДК: 621:536.2:629.78

Текст научной статьи Тепловая схема малого космического аппарата типа "Юбилейный" и определение параметров теплообменного устройства

находящих широкое применение в различных областях человеческой деятельности.

Космический аппарат (КА) «Юбилейный» запущен с космодрома «Плесецк». «Юбилейный» создан в АО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М. Ф. Решетнёва» (АО «ИСС»). Спутник отработал гарантированные 12 месяцев и про-

Тепловая схема малого космического аппарата типа «Юбилейный»

Рис. 1. КА «Юбилейный»

должил функционировать на орбите без отказов и замечаний. Бесперебойная работа КА обеспечена удачными техническими решениями, заложенными при его проектировании. В том числе тепловой схемы в негерметичном исполнении [1].

Одним из важнейших результатов работы КА «Юбилейный» стало обеспечение летной квалификации платформы, предназначенной для бесконтейнерных спутников микрокласса.

Успешная реализация проекта «Юбилейный» положила начало возрождению разработки и изготовления микроспутников в АО «ИСС».

Многофункциональная платформа КА «Юбилейный», сконструированная в АО «ИСС» для аппаратов массой от 30 до 100 кг, получив летную квалификацию, в настоящее время используется при создании всех малых спутников.

На проекте «Юбилейный» ИСС и партнерский вуз СибГАУ отработали новую образовательную технологию для подготовки специалистов-спутникостроителей с высоким уровнем профессиональной компетенции. Студенты СибГАУ принимали непосредственное участие в создании этого спутника. На его борту были размещены созданные в вузе приборы для испытаний в условиях космоса. Кроме того, на базе СибГАУ создан центр управления полетами, в котором студенты в режиме реального времени принимают телеметрическую информацию с «Юбилейного» и других подобных аппаратов, учат ее расшифровывать и управлять спутниками.

КА «Юбилейный» (рис. 1), первоначально задуманный как радиолюбительский спутник, в результате стал настоящей маленькой космической лабораторией и прообразом целой серии подобных аппаратов, с помощью которых ИСС испытывает космосом перспективные приборы [2].

В процессе годового движения спутника вместе с Землей вокруг Солнца угол между плоскостью орбиты и направлением на Солнце может изменяться в очень широком диапазоне – практически от 0° до 90°. Поэтому в тепловых анализах спутника выделяют два крайних случая: «горячий» и «холодный».

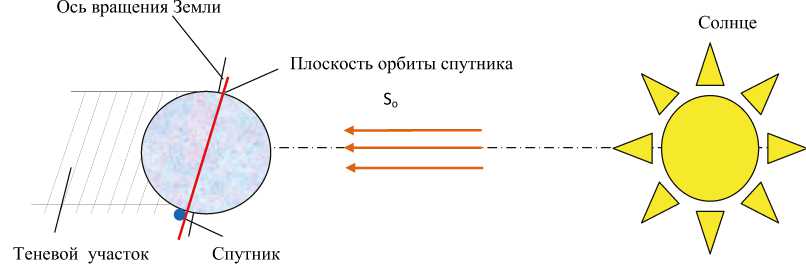

«Горячий» случай реализуется при максимальном значении солнечной постоянной и углом между плоскостью орбиты и направлением на Солнце около 90°, приведен на рис. 2.

«Горячий» случай характеризуется следующими основными параметрами:

-

- солнечная постоянная S 0 = 1 449 Вт/м2;

-

- тепловыделение бортовой аппаратуры максимально;

-

- значения оптических коэффициентов на конец срока активного существования (САС);

-

- теневой участок орбиты отсутствует.

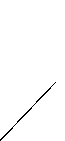

«Холодный» случай реализуется при минимальном значении солнечной постоянной (максимум имеет место в июне) и углом между плоскостью орбиты и направлением на Солнце около 0°, приведен на рис. 3.

«Холодный» случай характеризуется следующими основными параметрами:

-

- солнечная постоянная S 0 = 1 351 Вт/м2;

-

- минимальное тепловыделение бортовой аппаратуры;

-

- значения оптических коэффициентов в начале САС;

-

- электрообогреватель отключён;

-

- продолжительность тени Земли максимальна.

Внешние тепловые потоки

Со стороны окружающего космического пространства на спутник действуют лучистые потоки, которые включают в себя прямое и отраженное от планет излучение Солнца, собственную тепловую радиацию

Рис. 2. «Горячий» случай

Рис. 3. «Холодный» случай

Теневой участок

планет и излучение открытого космического пространства, так называемое реликтовое излучение, температура которого составляет 3–4 К. Коэффициент черноты космического пространства равен единице.

Пониженное давление в космосе приводит к тому, что внешний теплообмен космических объектов осуществляется, как правило, только излучением. Исключение составляют низколетящие орбитальные объекты. Например, спутники, летящие ниже 200 км, для которых кроме лучистого теплообмена необходимо оценивать тепловое воздействие атмосферы планеты.

Различные виды притока тепла к элементу внешней поверхности спутника зависят от его ориентации относительно Солнца и планет, местоположения его на орбите, планетоцентрического расстояния, физических свойств атмосферы и поверхности планеты, вблизи которой находится спутник.

Отвод тепла от спутника определяется его тепловым излучением в космос. Таким образом, тепловое состояние спутника определяется балансом внутренних и внешних тепловых потоков.

Кроме перечисленных факторов, которые составляют основной энергетический баланс объекта, существуют такие факторы, как микрометеоритное вещество и пыль планетного происхождения, ультрафиолетовое и рентгеновское излучение Солнца, протоны «солнечного ветра» и радиационные пояса планет, которые оказывают косвенное воздействие на тепловой режим объекта, изменяя свойства его внешних поверхностей (величину теплообмена с космосом).

Солнечный поток, падающий на поверхность спутника, рассчитывается по формуле

Q s = A s • S 0 F ■cosф’ (1) где Qs – поглощенный солнечный поток, Вт; A s - коэффициент поглощения радиационного покрытия внешней обшивки сотовой панели; S 0 – плотность солнечного излучения, падающего на единичную поверхность в месте нахождения КА, Вт/м2; F - площадь поверхности, на которую падает солнечное излучение, м2; ф - угол между направлением на Солнце и нормалью к поверхности F , град.

Собственное излучение с открытых поверхностей спутника рассчитывается по уравнению Стефана – Больцмана:

Q из = В-™ „ ' F • T . (2)

где Q из – собственное излучение спутника, Вт; в - коэффициент черноты; о0 - постоянная Стефана - Больцмана, 5,6740-8 Вт/м2-К4;

Тепловая схема малого космического аппарата типа «Юбилейный»

F - площадь излучающей поверхности, м2; T – температура излучающей поверхности, К.

В замкнутой автономной теплоэнергетической системе выделяется поток Q вн, извне подводится Q а , сам объект излучает в окружающее пространство Q изл.

Уравнение теплового баланса в общем виде

X ” - , m- с,- d ■ T = ( Q„p - Q bh ) dt - Q„ dt , (3)

где m , c ,• T i - масса, удельная теплоемкость и температура i -го элемента.

Величина внутреннего теплового потока оценивается по затратам мощности в узлах аппарата и зависит от программы работы оборудования, энергоустановок и системы управления объектом. Наибольшее количество тепла выделяется радиоэлектронной аппаратурой, элементами энергетических и двигательных установок. Отвод тепла осуществляется излучением от поверхности теплообменного устройства (радиатора-излучателя).

Моделирование теплового режима КА и принципы построения его тепловой модели рассмотрены в работе В. Е. Чеботарева и В. Е. Косенко [4].

Каждое тело, если его температура выше абсолютного нуля, непрерывно излучает в окружающее пространство тепло, которое, попадая на другие приборы, частично поглощается, частично переотражается и частично проходит сквозь тело. Поглощенная энергия переходит в тепло, которое, в свою очередь, частично излучается. Отраженная и прошедшая сквозь тело часть энергии также попадает на другие тела и частично ими поглощается, частично отражается и частично проходит сквозь, и так далее, до тех пор, пока излученная телом энергия полностью не распределится между окружающими телами.

Количество тепла, переданное телом 2 телу 1, вычисляется по формуле

Q 21 = 6 , -6 2 -С о - F 1 ^Ф 21 ^( T / - T 24 ), (4)

где 8 1 - степень черноты тела 1; 8 2 - степень черноты тела 2; σ0 – постоянная Стефана – Больцмана, 5,67^10-8 Вт/м2^К4; F 1 - площадь тела 1, м2; ф - средний угловой коэффициент, или коэффициент облученности; T 1 - температура тела 1, К; T 2 - температура тела 2, К.

Средний угловой коэффициент рассчитывается по формуле

1 ϕ 21 = dF 2

F 2 F 2 F 1

cos( ϕ 1 ) ⋅ cos( ϕ 2 ) dF (5)

π⋅r2 1, где r – расстояние между элементами тел 1 и 2, м; ф1 и ф2 - углы нормалей с линией, соединяющей центры элементарных площадок dF 1 и dF2.

Анализ построения тепловой схемы спутника

На внешнюю обшивку радиатора спутника падает солнечный поток. Внешняя обшивка является излучающей.

Тепловая нагрузка, которую должен отводить радиатор, должна быть не менее 300 Вт. Наиболее «комфортной» температурой посадочных мест приборов считаем температуру +30 °С. Радиатор имеет два режима работы: «горячий» и «холодный».

Требуется рассчитать оптимальную площадь радиатора и провести анализ полученных результатов.

Расчет параметров радиатора

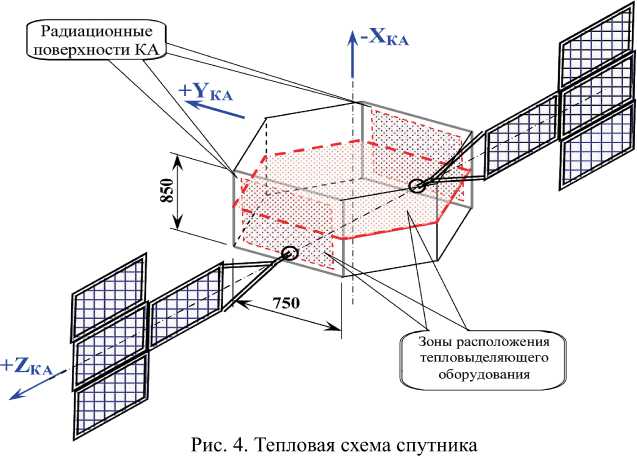

В соответствии с исходными данными спутник имеет негерметичное построение, а все тепловыделяющее оборудование располагается непосредственно на панелях силовой сотовой конструкции, поэтому отвод избыточного тепла от спутника целесообразно осуществлять непосредственно с наружной стороны приборных панелей.

Для эффективного отбора тепла от наиболее теплонагруженных приборов и переноса его на излучающие поверхности необходимо применение тепловых труб и управляемого электрообогрева.

Тепловая схема спутника приведена на рис. 4.

Так как спутник имеет 3-осную ориентацию, то радиационные поверхности целесообразно разместить на сторонах ±Z. В этом случае на радиационные поверхности будут воздействовать следующие внешние тепловые потоки:

-

- собственное излучение Земли;

-

- отраженное от Земли солнечное излучение;

-

- прямое солнечное излучение под углом не более 5° (что обусловлено точностью ориентации).

Все поверхности спутника (кроме радиационных поверхностей с фотопреобразова-

ИССЛЕДОВАНИЯ

КО-

телем и оптических окон приборов ориентации) закрыты электронно-вакуумной теплоизоляцией (ЭВТИ).

Расчёт площадирадиатора и мощности электрообогревателя

Величина суммарного теплового потока на поверхность площадью F выражается как

200 1200 2200 3200 4200 5200 6200 Н, км

Рис. 5

q Вт/м 2 Средние за виток солнечные потоки для пластины

Q , = Q сол + Q з + Q

отр

+ Q = пр

= As · q сол · F + As · q отр · F +

+ £ • q зем • F + Q пр . (6)

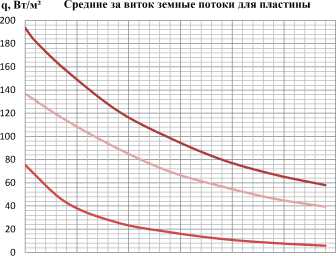

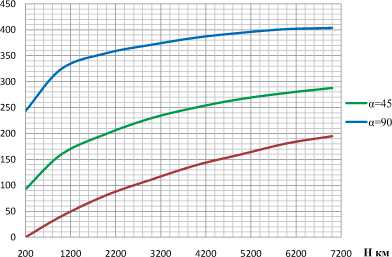

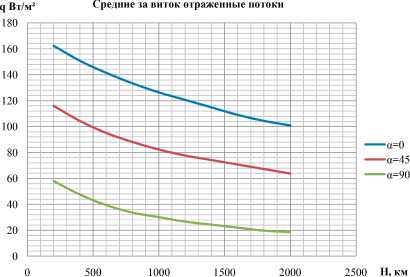

Значения q от , q сол , q зем находим исходя из полученных путем интерполяции графических зависимостей (рис. 4–6):

-

- q omp - q^ • As = 24 • 0,27 = 6,48 Вт/м2;

-

- q сол = q сол • As = 75 • 0,27 = 20,25 Вт/м2;

-

- q зем =£• q зем = 0,85 • 32 = 27,2 Вт/м2.

Уравнение теплового баланса

Рис. 6

Q сол + Q, + Q omp + Q np = *• C 0 • F p • T p4 . (7)

Из выражения (6) находим площадь радиатора F :

F = —л------------- Q nP--------------- , (8)

T S-C- ( As • q сол + As • q отр +£• q зе м )

F =

293,16 4 • 0,85 • о - (20,25 + 6,48 + 27,2)

= 1 м2. (9)

Рис. 7

Тепловая схема малого космического аппарата типа «Юбилейный»

Найдём температуру радиатора при ми-

нимальном ника Q min : пр

тепловыделении приборов спут-

min

T p

min

( Q сол + Q 3 + Q omp ) +

F p

E-G

(20,25 + 27,2 + 6,48) + 100

0,85 -с

= - 35,43 ° C.

Найдём требуемое тепловыделение приборов Q п т р реб при минимально допустимой температуре работы приборов t п m р in :

Q „T = T 4 ■ Е ■ а- F - ( б сол + Q 3 + Q omp ) ■ F =

= 263,16 4 ■ 0,85 -o- l -

- (20,25 + 27,2 + 6,48) = 177,21 Вт. (11)

Найдём мощность электрообогревателя:

Q эо = Q nTPe6 - Q m = 177,21 - 100 = 80 Вт. (12)

Список литературы Тепловая схема малого космического аппарата типа "Юбилейный" и определение параметров теплообменного устройства

- ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» // Сибирский спутник. 2010. № 19 (213), 19 мая.

- ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» // Сибирский спутник. 2013. № 11 (340), 20 мая.

- Двирный В. В., Краев М. В. Малорасходные автономные нагнетатели. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1985. 152 с.

- Чеботарев В. Е., Косенко В. Е. Проектирование космических аппаратов информационного обеспечения: учеб. пособие / Сиб. гос. аэрокосм. ун-т. Красноярск, 2011. 488 с., [24] с