Тепловизионное исследование – как один из методов диагностики вибрационной болезни у работников промышленного комплекса Арктической зоны Российской Федерации

Автор: Никанов А.Н., Петрухин Н.Н., Рочева И.И., Шилов В.В., Макеева Л.В.

Журнал: Российская Арктика @russian-arctic

Статья в выпуске: 3 (30) т.7, 2025 года.

Бесплатный доступ

Профессиональная и производственно-обусловленная заболеваемость работников, занятых добычей и переработкой полезных ископаемых в районах Арктической зоны Российской Федерации, занимает одно из ведущих мест в основных отраслях промышленности. Внедрение и использование современных технологий в медицине создало возможность существенного улучшения диагностики профессиональных заболеваний. Одним из дополнительных диагностических методов в составе комплексной диагностики периферических нейро–сосудистых нарушений профессионального генеза, вошедших в практическую медицину, является тепловизионный. Цель исследования заключалась в представлении тепловизионной диагностики как одного из методов объективизации диагноза вибрационной болезни у работников промышленного комплекса Арктической зоны Российской Федерации. Проведен анализ 6872 случаев профзаболеваний, установленных работникам промышленного комплекса Мурманской области за период с 1995 по 2024 гг. В структуре профессиональных заболеваний начиная с 2016-2018 гг. вибрационная болезнь занимает одно из ведущих мест, составляя 16,4 %, и ее доля в структуре увеличивается до 30,6 % в 2022-2024 гг. В условиях стационара клиники профпатологии проведены термографические исследования 91 пациенту основной группы (бурильщики, проходчики) и 33 пациентам контрольной группы (взрывники, электрогазосварщики). Вибрационная болезнь с периферическим ангиодистоническим синдромом в сочетании с полирадикулярными нарушениями отмечена у всех пациентов основной группы. Детальный анализ термографического обследования пациентов основной группы указывает на то, что на термограммах кистей в 100 % случаев отмечено снижение инфракрасного излучения, а у 48 % обследованных выявлена термоасимметрия инфракрасного излучения вне зависимости от степени клинических проявлений. Целесообразность применения тепловизионного метода в медицине труда для диагностики начальных проявлений нейро-сенсорных нарушений, а также в объективизации степени клинических проявлений при вибрационной болезни у работников виброопасных профессий не вызывает сомнений.

Профессиональные заболевания, вибрационная болезнь, диагностика, метод медицинской термографии (тепловидение)

Короткий адрес: https://sciup.org/170211091

IDR: 170211091 | УДК: 616.62:616-001.11: 624.192.5 | DOI: 10.24412/2658-4255-2025-3-08-16

Текст научной статьи Тепловизионное исследование – как один из методов диагностики вибрационной болезни у работников промышленного комплекса Арктической зоны Российской Федерации

Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) представлена территориально-административными районами 9 северных субъектов Федерации, в том числе Мурманской областью. Предприятия промышленного комплекса, расположенные на территории Мурманской области, осуществляют добычу и переработку полезных ископаемых (руд черных, цветных, редкоземельных, апатито-нефелиновых и др.), имеющих стратегическую важность для России. Анализ условий труда рабочих предприятий горно-металлургического комплекса Мурманской области, пострадавших вследствие профессиональных заболеваний (ПЗ), свидетельствует, что ведущими вредными производственными факторами являются производственный шум, локальная и общая вибрация, тяжесть трудового процесса, пыле-газовые аэрозоли сложного состава. Одно из основных направлений государственной политики Российской Федерации в области охраны труда – профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма работников. Доказано, что вредные производственные факторы и суровые климатические условия Арктики при их сочетанном действии могут ускорять развитие и изменять течение профессиональных заболеваний [1-4]. Закономерно, что по уровню профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости работники, занятые добычей и переработкой полезных ископаемых в АЗРФ, занимают одно из ведущих мест как в целом по экономике России, так и среди других основных отраслей промышленности [5-9].

Внедрение и использование современных технологий в медицине создало возможность существенного улучшения диагностики ПЗ. Одним из современных диагностических методов, вошедших в практическую медицину, является тепловизионный (медицинская термография), основанный на регистрации естественного инфракрасного излучения тела человека, которое зависит от состояния циркуляционных изменений в тканях и от напряжения метаболических процессов в них. Патологические процессы, которые влияют на обмен веществ в организме, а также на состояние сосудистой системы, могут быть достаточно точно выявлены и охарактеризованы с помощью тепловизионного исследования (ТИ). Таким образом, была получена возможность видеть распределение температур по поверхности тела человека. Приборы первого поколения обладали невысоким качеством изображения, а интерпретация результатов возлагалась целиком на врача, и отсутствовали какие-либо средства математической обработки результатов. В последние годы были сконструированы быстродействующие приборы, которые позволили изучить динамику распределения температуры в реальном времени, что дало новый мощный импульс в развитии методов визуальной тепловизионной диагностики [10-15].

Метод медицинской термографии (тепловидение) как дополнительный метод в составе комплексной диагностики периферических нейро–сосудистых нарушений применяется в специализированных профпатологических центрах. Клинические результаты и накопленный опыт ТИ во многих медицинских учреждениях показали целесообразность включения ТИ в арсенал существующих методов функциональной диагностики, наряду с ультразвуковыми, нейромиографическими и реовазографиче-скими методами исследований [16-19].

Цель исследования заключалась в представлении тепловизионной диагностики как одного из методов объективизации диагноза вибрационной болезни у работников промышленного комплекса Арктической зоны Российской Федерации.

Материалы и методы

Проведен анализ 6872 случаев профзаболеваний, установленных работникам промышленного комплекса Мурманской области за период с 1995 по 2024 гг. Данные получены из архива клиники профпатологии филиала ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» (г.Кировск, Мурманская область), выполняющего функции областного Центра профпатологии с 1995 г. В условиях стационара клиники профпа-тологии проведены термографические исследования (ТИ) 124 пациентам (мужчины), в том числе 91 пациенту основной группы (бурильщики, проходчики) и 33 пациентам контрольной группы (взрывники, электрогазосварщики). Критериями включения в основную группу явилось наличие диагноза «Вибрационная болезнь, связанная с воздействием локальной вибрации» с наличием основных клинических синдромов: периферический ангиодистонический синдром верхних конечностей, синдром полинейропатии верхних конечностей с сенсорными и вегетативно-трофическими нарушениями, миофиброз предплечий, периартроз лучезапястных суставов, артроз лучезапястных и локтевых суставов. В контрольную группу вошли пациенты, у которых в санитарно-гигиенических характеристиках условий труда отсутствовал вредный производственный фактор – вибрация. Средний стаж в профессии среди основной группы составил 18,8±0,4 года, средний возраст – 51,2±0,3 года. Средний стаж контрольной группы составил 23,6±0,3 года, средний возраст 53,6±0,4 года. ТИ проводились на компьютерном тепловизионном комплексе «Радуга-6» в стандартных условиях после 8-минутной адаптации в помещении с температурой воздуха 21-23°С. В норме термографическое изображение человека симметрично относительно его продольной оси, и выявление патологических очагов основано прежде всего на сравнении термографической картины контрлатеральных участков. Для статистической обработки использовались функции Excel пакета MicroSoft Office 2016. Числовые данные представлены как абсолютные и процентные значения, среднее арифметическое и среднее отклонение (M±m). Значимость нулевой гипотезы считалась критической при p<0,05.

Результаты исследования

Наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости в Российской Федера- ции регистрируется на предприятиях промышленного комплекса Мурманской области и составляет 11,21 случая (2023 год) и 12,21 случая (2024 год) на 10 тыс. работников [20]. За изучаемый период с 1995 по 2024 гг. впервые установлены 6872 случая профзаболеваний у работников промышленного комплекса Мурманской области, из них 15,9 % случаев приходится на вибрационную болезнь (ВБ). Все профзаболевания были объединены в 10 групп с трехлетним периодом наблюдения каждая (табл.1).

Таблица 1

Распределение профессиональных заболеваний за 3-летние периоды наблюдения (М ± m), случаи

|

Период наблюдения, гг. |

Профзаболевания, случаи М ± m |

Вибрационная болезнь, случаи М ± m |

Доля ВБ в структуре ПЗ, % |

|

1995-1997 |

226,7 ±27,5* |

26,3 ±10,2* |

11,6 |

|

1998-2000 |

112,7 ±23,6*** |

14,3 ±2,2*** |

12,7 |

|

2001-2003 |

141,0 ±19,3*** |

14,3 ±9,8*** |

10,2 |

|

2004-2006 |

186,0 ±67,3* |

23,7 ±8,9*** |

12,7 |

|

2007-2009 |

373,7 ±22,9*** |

36,0 ±6,7*** |

9,6 |

|

2010-2012 |

346,3 ±54,4 |

41,7 ±5,6** |

12,0 |

|

2013-2015 |

260,0±35,3 |

57,0±1,3* |

21,9 |

|

2016-2018 |

188,7±31,0** |

24,2±10,7*** |

16,4 |

|

2019-2021 |

209,3±34,2* |

44,0±10,0** |

21,0 |

|

2022-2024 |

246,3±83,6 |

75,3±28,9 |

30,6 |

Примечание: *, **, *** – установлены статистически значимые отличия от величин периода наблюдения 2022-2024 гг. при p ≤ 0,05, p ≤ 0,01 и p ≤ 0,001 соответственно

Этиологическим фактором развития ВБ является производственная вибрация, а такие сопутствующие факторы, как физические перегрузки и охлаждающий микроклимат, уменьшают сроки развития заболевания [2, 8, 16]. Проведенный анализ профессиональной заболеваемости выявил волнообразную картину зарегистрированных случаев ПЗ и ВБ за изучаемый период в Мурманской области. Период с 1998 по 2012 гг. связан с постоянным увеличением выявляемости случаев ПЗ, а случаев ВБ – с 1998 по 2015 гг. В течение 2016-2024 гг. наблюдается увеличение не только впервые выявленных случаев ПЗ с 188,7±31,0 до 246,3±83,6 (p≤0,01), но также и случаев ВБ с 24,2±10,7 до 75,3±28,9 (p≤0,001). В структуре профессиональных заболеваний начиная с 2016-2018 гг. вибрационная болезнь занимает одно из ведущих мест, составляя 16,4 %, и ее доля в структуре увеличивается до 30,6 % в 2022-2024 гг. (табл.1). В связи с увеличением числа случаев ПЗ вибрационной этиологии повышается роль функциональных методов исследования в принятии экспертных решений связи заболевания с профессией.

Для подтверждения степени нейро-сенсорных нарушений и периферического кровообращения проведены термографические обследования 91 пациента клиники профпатологии с диагнозом «Вибрационная болезнь от воздействия локальной вибрации». По результатам ТИ верхних конечностей у всех обследованных выявлены нарушения кровообращения в кистях и предплечьях, которые усиливаются в зависимости от степени клинических проявлений (табл. 2).

Таблица 2

Основные характеристики термограмм при вибрационной болезни от воздействия локальной вибрации

|

Диагноз |

Характеристика термограммы |

|

Вибрационная болезнь 1 степени |

Дистальная гипотермия верхних конечностей, акроспазм в кистях, D≈S. Контуры нечёткие. Вертикальный перепад температур (∆Т°) до 1,0°С, без латерализации инфракрасного излучения. Незначительное снижение инфракрасной эмиссии неоднородной структуры над локтевыми суставами по задней поверхности, D≈S. |

|

Вибрационная болезнь 1-2 степени |

Дистальная, неоднородная гипотермия верхних конечностей, D=S. Вертикальный перепад температур (∆Т°) на руках «палец – верхняя треть плеча» составляет 2,1°С. “Пятнистая» умеренная гипотермия в области правого надплечья и плечевого сустава, ∆Т° с левым плечевым суставом составляет 0,7°С. |

|

Вибрационная болезнь 2 степени |

Дистальная негомогенная гипотермия верхних конечностей от средней трети предплечий, с нарастанием её интенсивности к пальцам рук (D≈S). Вертикальный перепад температур (∆Т°) «палец – предплечье» составляет 1,8…2,0°С. Положительный симптом «затухания» инфракрасного излучения над пальцами рук. Зоны усиленного инфракрасного излучения над позвоночником, эпицентры его над Тh4-8, L3-5 – S1 c небольшой латерализацией инфракрасной эмиссии в правую поясничную область, ∆Т° с контрлатеральной областью составляет 1,3°С. Дистальная умеренная гипотермия стоп, нижней трети голеней, Вертикальный перепад температур (∆Т°) «стопа – голень» составляет 2,1°С. |

Детальный анализ термографического обследования пациентов основной группы указывает на то, что на термограммах кистей в 100 % случаев отмечено снижение инфракрасного излучения (ИКИ), а у 48% обследованных выявлена термоасимметрия ИКИ вне зависимости от степени клинических проявлений. Менее выраженные изменения термографической картины регистрировались у пациентов в области предплечий. Вертикальный перепад температур (∆Т°) на руках увеличивался от 1,0°С до 2,1°С в зависимости от степени клинических проявлений (табл. 2). В норме распределение температуры на поверхности тела симметрично, разница между симметричными участками не превышает 0,2–0,4°С [11-14].

Вибрационная болезнь с периферическим ангиодистоническим синдромом в сочетании с полирадикулярными нарушениями отмечена у 91 пациента. Вегетативная дисфункция наблюдалась у 41 обследуемого (45%), у 36 пациентов (39,5 %) имелись выраженные нарушения опорно-двигательного аппарата. В зависимости от выраженности клинических проявлений у пациентов с вибрационной болезнью выявлялись различные варианты нарушений.

Термографические исследования пациентов с вибрационной болезнью позволили дать четкую картину полиневритического синдрома и нарушения периферического кровообращения, проявлявшуюся в выраженной негомогенной гипотермии отдельных участков верхних и нижних конечностей, соответствовавших зонам нарушения чувствительности и снижения кровотока в них. Чаще всего зоны гипотермии располагались на наружных поверхностях плеч и предплечий, переходя на тыльную поверхность кистей и пальцев рук, на боковых поверхностях бёдер (нередко по типу «лампасов»), голеней с переходом на тыл стоп, включая пальцы. В некоторых случаях при незначительных изменениях теплового рисунка плеч и предплечий отсутствовал тепловой рисунок пальцев рук. Перепад температур (∆Т°) между тылом кисти и пальцами достигал двух и более градусов Цельсия (рис. 1).

Термографические исследования пациентов контрольной группы, у которых в санитарно-гигиенических характеристиках условий труда основными вредными производственными факторами обозначены физические перегрузки отдельных органов и систем, производственный шум и охлаждающий микроклимат при отсутствии контакта с производственной вибрацией, позволили определить термографические критерии проявлений остеохондроза позвоночника, а также заболеваний костно-мышечной системы (рис. 2.): зона усиленного инфракрасного излучения над поясничной областью позвоночника Th10-12 – L1-5, распространяющаяся на паравертебральные ткани вправо и влево на уровне тел L5 – S1, ∆Т° с окружающими тканями 1,1-1,2°С; умеренное усиление теплового рисунка над пораженным суставом неоднородной структуры и без четких контуров, неоднородная гипо-, гипертермия в области надплечий; дистальная акрогипотермия пальцев рук и стоп с уменьшением интенсивности ИКИ на стороне поражения.

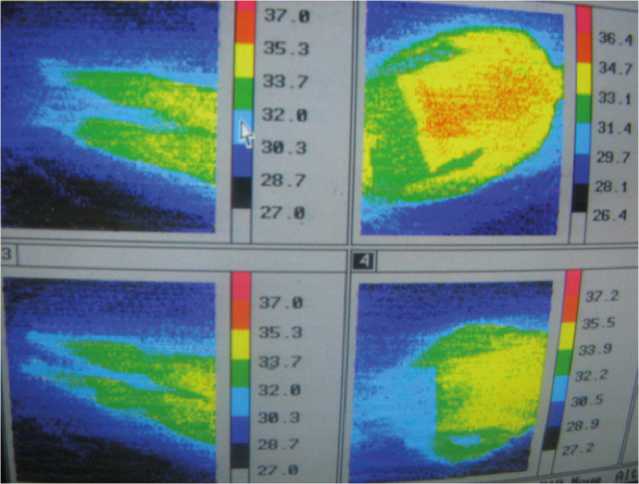

Рисунок 1. Термографическое исследование пациента (бурильщик), возраст 56 лет, стаж работы 21 год

Основной диагноз: вибрационная болезнь 2 ст. от воздействия локальной вибрации (вегетативно-сенсорная полиневропатия верхних конечностей, 2-х сторонний пле- челопаточный периартроз). Сопутствующий диагноз: Вертеброгенная цервикалгия, люмбалгия, ремиссия.

На термограммах:

-

- дистальная негомогенная гипотермия верхних конечностей от средней трети предплечий, с нарастанием ее интенсивности к пальцам рук(D≈S). Вертикальный перепад температур (∆Т°) «палец – предплечье» составляет 1,8…2,0°С. Положительный симптом «затухания» инфракрасного излучения над пальцами рук.

-

- зона усиленного инфракрасного излучения над позвоночником, эпицентры его над Th4-8, L3-5 – S1 с небольшой латеризацией инфракрасной эмиссии в правую поясничную область, ∆Т0 с контрлатеральной областью – 1,3°С.

-

- дистальная умеренная гипотермия стоп, нижней трети голеней, вертикальный ∆Т° «стопа – голень» 2,1°С.

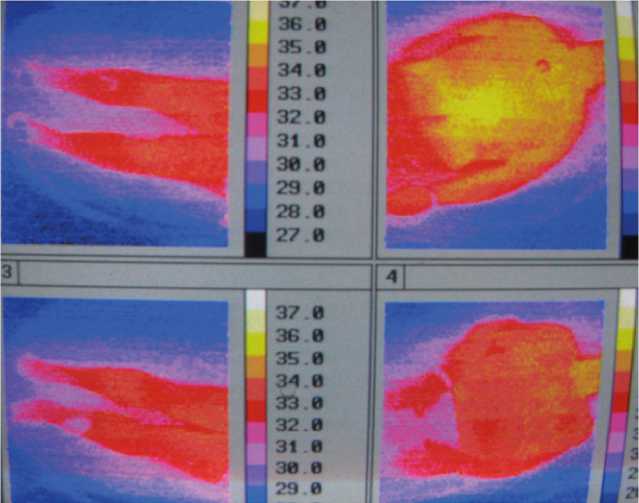

Рисунок 2. Термографическое исследование пациента контрольной группы (взрывник), возраст 52 года, стаж работы 27 лет

Обследование в клинике профпатологии по направлению. Предварительный диагноз: остеохондроз позвоночника.

На термограммах:

-

- зона усиленного инфракрасного излучения над поясничной областью позвоночника Th10-12 – L1-5, распространяющаяся на паравертебральные ткани вправо и влево на уровне тел L5 – S1, ∆Т° с окружающими тканями 1,1-1,2°С;

-

- дистальная, умеренная акрогипотермия пальцев рук и стоп D≈S;

-

- легкая, неоднородная гипо-, гипертермия в области надплечий спереди, D≥S – признаки плечелопаточного периартроза.

Обсуждение

Проведенные исследования позволили подтвердить значение условий труда в формировании профессиональной патологии в условиях воздействия комплекса вредных производственных факторов на горнодобывающих предприятиях, расположенных в холодных климатических районах России [4, 5, 8]. Несмотря на постоянные технико-технологические мероприятия, направленные на модернизацию горного оборудования (подземное и карьерное), снижающие уровень воздействия вредных производственных факторов (вибрация, шум, тяжесть труда) на организм горнорабочих, выявляемость по результатам периодических медицинских осмотров и обращаемость работников в специализированные профпатологические центры для решения экспертных вопросов связи заболевания с профессией растет [7, 9].

Для периферических нейрососудистых нарушений вибрационного генеза характерны изменения капиллярного кровотока, а также вибрационной и температурной чувствительности. Состояние гемодинамики верхних и нижних конечностей горнорабочих в условиях длительного воздействия комплекса вредных производственных факторов при выполнении горнодобычных работ характеризуется увеличением объемно-пульсового кровенаполнения, обусловленного уменьшением скорости притока и оттока крови [17-19].

Нарушения гемоциркуляции конечностей при вибрационно-холодовом воздействии достаточно эффективно распознаются при использовании инфракрасной термографии. Кровоснабжение конечностей происходит в условиях повышения ригидности сосудистых стенок и снижения скорости венозного оттока. Эти изменения являются основными патогенетическим звеном при нарушениях гемоциркуляции.

Данные литературы и многочисленные собственные исследования указывают на частое сочетание вибрационной болезни и заболеваний периферической нервной системы – остеохондроза позвоночника, пояснично-крестцового радикулита (до 70 %) у рабочих, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов и сурового климата АЗРФ [1, 3, 5, 16, 18]. Таким образом, данные тепловизионных исследований служат подтверждением выявленных циркуляторных расстройств, и в ряде случаев помогают распознавать степень выраженности этих изменений.

Ограничение исследований по выявленным случаям профессиональных заболеваний и вибрационной болезни у работников промышленного комплекса Мурманской области обозначены периодом 1995-2024 гг. в связи с официальным исполнением функции областного центра профпатологии филиалом ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья».

Заключение

Одним из диагностических методов, применяющихся в настоящее время в профилактической медицине, является тепловидение, основанное на изучении инфракрасного излучения от пациентов. Результаты выполненных тепловизионных диагностических исследований в клинике профессиональной патологии, в частности при вибрационной болезни, позволяют сделать следующие выводы:

-

- тепловизионная диагностика является адекватным методом диагностики и регистрации нейрососудистых расстройств при вибрационной болезни;

-

- применение метода термографического исследования позволяет дать достаточно полное представление о состоянии периферической нервной системы и микроциркуляции у больных вибрационной болезнью и регистрировать его графически;

-

- выделенные во время термографии объективные критерии для каждой степени клинических проявлений вибрационной болезни позволяют формулировать развёрнутый тепловизионный диагноз;

-

- как дополнительный метод, тепловидение в сложных диагностических случаях позволяет произвести дифференциальную диагностику рефлекторных и дискогенных радикулопатий.

Целесообразность применения тепловизионного метода в медицине труда для диагностики начальных проявлений нейро-сенсорных нарушений, а также в объективизации степени клинических проявлений при вибрационной болезни у работников виброопасных профессий, не вызывает сомнений.