Тепловизометрические характеристики ультразвукового и пневматического гильотинного витреотомов калибра 25G

Автор: Азнабаев Б.М., Дибаев Т.Н., Мухамадеев Т.Р., Вафиев А.С., Шавалиев И.Х.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 4 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: провести анализ термических характеристик ультразвукового и пневматического гильотинного витреотомов калибра 25G в экспериментальных условиях. Материал и методы. Исследования in vitro проводили с использованием тепловизора Testo 882 в различных условиях для более полной оценки термических характеристик ультразвукового витреотома и пневматического гильотинного витреотомов калибра 25G. Первый опыт проводили в физиологическом растворе комнатной температуры, второй - в воздушной среде. Результаты. Установлено, что во время работы ультразвукового и пневматического гильотинного витреотомов не превышается критический в отношении термического повреждения тканей глаза порог температуры в 44,2°С. В жестких условиях (работа в воздушной среде без охлаждения рабочей части) обнаружена различная локализация зоны нагрева витреотомов: ультразвукового - у проксимальной части иглы, пневматического - у дистальной части, в непосредственной близости от рабочего окна. Заключение. В экспериментальных условиях методом дистанционной инфракрасной термометрии доказана термическая безопасность ультразвукового и пневматического гильотинного витреотомов калибра 25G.

Витреотом, витрэктомия, термометрия, ультразвуковая витрэктомия

Короткий адрес: https://sciup.org/149135225

IDR: 149135225 | УДК: 617.747-089.87

Текст научной статьи Тепловизометрические характеристики ультразвукового и пневматического гильотинного витреотомов калибра 25G

рактеризующиеся денатурацией белков, грубым нарушением функций, повреждением фоторецепторов [3, 4].

Изменение температуры в тканях глаза при витрэктомии может влиять на функции сетчатки, временно изменяя их [5]. По данным Landers M. B., Watson J. S. et al. (2016), диапазон температур в полости стекловидного тела составляет от 34,8 до 35,2°С [6]. Группой ученых под руководством Romano M. R.

Таблица 1

Параметры и условия проведения термометрических экспериментов

Наиболее распространенная и повсеместно используемая конструкция гильотинного витреотома подразумевает наличие в нем движущихся с большой скоростью трубок, плотно прилегающих друг к другу, что, предположительно, может служить источником фрикционного теплообразования, особенно в условиях отсутствия охлаждения сбалансированным солевым раствором (например, при витрэктомии в воздушной среде). Исследований, посвященных изучению термических характеристик витреотомов, в доступной литературе нами не обнаружено.

Одним из современных направлений развития витреоретинальной хирургии является применение ультразвуковой витрэктомии. Данный метод имеет преимущества и большой потенциал для дальнейшего развития, предполагая принципиально иной механизм удаления витреума, заключающийся в эмульсификации волокон стекловидного тела вместо разрезания их на мелкие порции, как это происходит при гильотинной технологии реза [9, 10].

В аспекте внедрения ультразвуковой витрэктомии в клиническую практику актуальной является всесторонняя оценка безопасности данного метода, в частности изучение термических характеристик ультразвукового витреотома. В связи с изложенным сформулирована цель настоящего исследования.

Цель: провести анализ тепловизометрических характеристик ультразвукового и пневматического гильотинного витреотомов калибра 25G в экспериментальных условиях.

Материал и методы. Во время проведения экспериментов in vitro использовали ультразвуковой и пневматический гильотинный витреотомы одинакового калибра (25G) в составе офтальмохирургической системы «Оптимед Профи» (ЗАО «Оптимед-сервис», Россия). Для выполнения дистанционной инфракрасной термометрии использовался тепловизор Testo 882 (Testo AG, Germany) со стандартным объективом 32°, температурной чувствительностью NETD <60 мК, температурным диапазоном до 550°C, погрешностью измерений ±2% от измеряемого значения. Во всех экспериментах тепловизор устанавливали на штативе в вертикальном положении на расстоянии 20 см от исследуемой области. Фокус тепловизора направляли на рабочую часть витреото-ма. Проводилась регистрация максимальной температуры исследуемой зоны с использованием режима «максимальная и минимальная температура».

Параметры и условия экспериментов представлены в табл. 1.

Для первого опыта взят физиологический раствор (ФР) комнатной температуры (25°C). Данное значение приближено к температуре ирригационного раствора, подаваемого в полость стекловидного тела во время витреоретинального вмешательства. Температуру физиологического раствора предварительно измеряли и контролировали в ходе эксперимента с помощью отъюстированного ртутного термометра ТЛ-2.

Второй опыт проводился в воздушной среде, созданы более жесткие условия для рабочей части: отсутствие внешнего охлаждения ирригационным раствором и отсутствие аспирации. Выбор данных условий связан с тем, что при витрэктомии в ряде клинических случаев удаление стекловидного тела может проводиться в воздушной среде [11]. Для нивелирования эффекта неоднородного коэффициента излучения металлической рабочей части витрео-томов во втором опыте использовано специальное покрытие с коэффициентом излучения 0,95 согласно рекомендациям производителя измерительного оборудования [12].

Анализ полученных термограмм проводился с помощью программного обеспечения Testo IRSoft версии 4.3 (рис. 1).

В пакете прикладных программ Statistica v.10.0.0 StatSoft® проведена математико-статистическая обработка полученных данных. Подсчитаны описательные статистики: средняя арифметическая (М) с ошибкой средней арифметической (m), а также медиана с интерквартильным диапазоном (Ме (25%; 75%)).

С помощью критерия Манна — Уитни проведено сравнение показателей температуры ультразвукового и пневматического гильотинного витреотомов. Уровень значимости (р) при проверке статистических гипотез принимался ≤0,05.

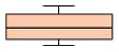

Результаты. Значение средней температуры рабочей части ультразвукового (рис. 2А) и пневма-

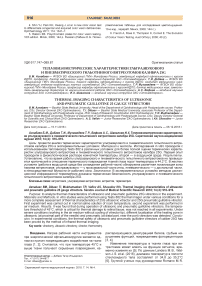

Рис. 1. Интерфейс программы Testo IRSoft версии 4.3 для анализа термограмм: 1 — температурная шкала; 2 — максимальная температура в исследуемой области; 3 — температура в центре исследуемой области; 4 — минимальная температура в исследуемой области; 5 — границы измеряемой области.

— Медиана

□ 25%-75%

I Размах без выбр.

о Выбросы

* Крайние гонки

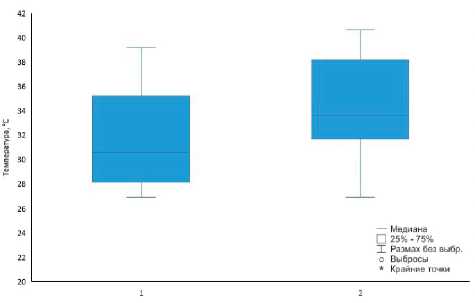

Рис. 3. Сравнение показателей температуры рабочей части ультразвукового и пневматического гильотинного витреото-мов в физиологическом растворе комнатной температуры: 1 — ультразвуковой витреотом; 2 — пневматический гильотинный витреотом

тического гильотинного (рис. 2Б) витреотомов по результатам первого опыта составило 25,8±0,7°C и 26,1±0,1°C, различия статистически не значимы (p<0,05) (рис. 3).

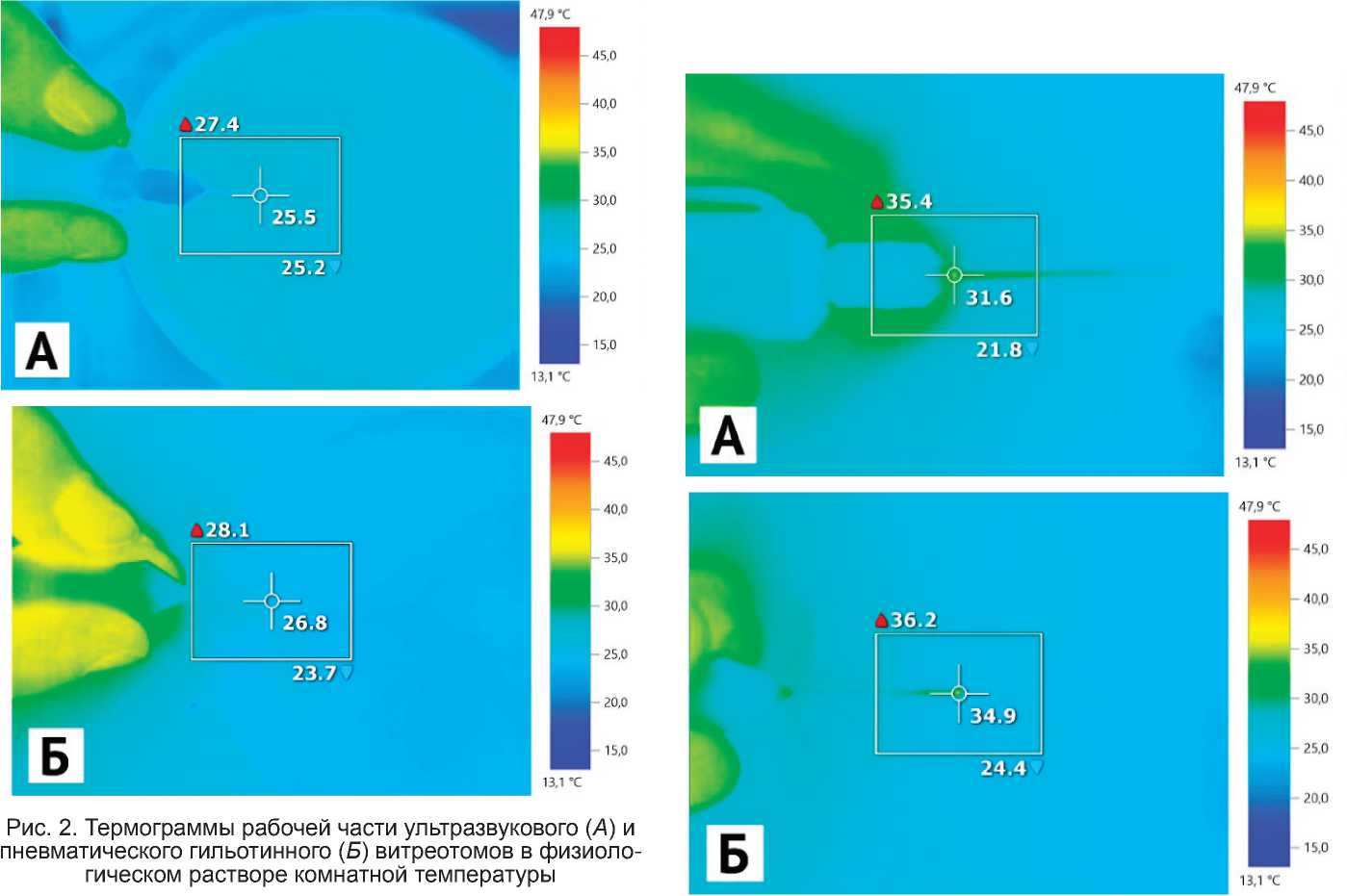

Второй эксперимент (рис. 4) показал, что при отсутствии внешнего охлаждения (в воздушной среде, без ирригации и аспирации) пневматический витреотом демонстрировал несколько больший нагрев (34,9±1,0°C) по сравнению с ультразвуковым (31,6±1,8°C), хотя данные различия не были статистически значимыми (p>0,05) (рис. 5).

Обсуждение. Таким образом, ни в одном из приведенных экспериментов не было превышено пороговое значение 45°C, при достижении которого возможны необратимые изменения тканей глаза. Также

Рис. 4. Термограммы рабочей части ультразвукового (А) и пневматического гильотинного (Б) витреотомов в воздушной среде обнаружена различная локализация зоны наибольшего нагрева ультразвукового и пневматического гильотинного витреотомов, а именно: в первом случае — в проксимальном отделе рабочей части в месте соединения ультразвуковой иглы с инструментом витреотома, во втором — в районе аспирационного отверстия витреотома на дистальном конце. Так как рабочая часть витреотома во время операции находится в непосредственной близости к сетчатке, при определенных условиях, к примеру при так называемой «сухой» витрэктомии в воздушной среде, в отсутствие внешнего охлаждения сбалансированным

Рис. 5. Сравнение показателей температуры рабочей части ультразвукового и пневматического гильотинного витреото-ма в воздушной среде: 1 — ультразвуковой витреотом; 2 — пневматический гильотинный витреотом солевым раствором, обнаруженная особенность может оказывать негативное влияние на состояние сетчатки, что требует дальнейшего изучения.

Заключение. Сравнительный анализ тепловизо-метрических характеристик ультразвукового и пневматического гильотинного витреотомов калибра 25G показал, что зарегистрированные значения температуры их рабочих частей находятся в диапазоне, безопасном для тканей глаза и не превышают критический порог в 45°C даже при заведомо жестких условиях эксперимента.

Список литературы Тепловизометрические характеристики ультразвукового и пневматического гильотинного витреотомов калибра 25G

- Сметанкин И. Г. Температурные и структурные изменения операционной раны после факоэмульсификации, выполненной бимануальным и коаксиальным методами. Медицинский Альманах 2009; 3 (8): 126-9

- Young КН, Kevin MM. Heat production: Longitudinal versus torsional phacoemulsification. J Cataract Refract Surg 2009; (35): 1799-805

- Ligget PE, Prince KJ, Astrahan M, et al. Localized current field hyperthermia: effect on normal ocular tissue. International Journal of Hyperthermia 1990; (6): 517-27.

- Landers MB, Watson JS, Ulrich JN, et al. Determination of retinal and vitreous temperature in vitrectomy. retina 2012; 32(1): 172-6

- Romano MR, Vallejo-Garcia JL, Castellani C, et al. The effect of temperature changes in vitreoretinal surgery. Transl Vis SciTechnol 2016; 5(1): 1-10

- Iguchi Y, Asami T, Ueno S, et al. Changes in vitreous temperature during intravitreal surgery. Investigative Ophthalmology & Visual Science 2014; (55): 2344-9

- Pastor-ldoate S, Bonshek R, Irion L, et al. Ultrastructural and histopathologic findings after pars plana vitrectomy with a new hypersonic vitrector system. Qualitative preliminary assessment. PLoS One 2017; 12 (4): 1-16

- Азнабаев Б.М., Дибаев Т.И., Мухамадеев ТР. и др. Экспериментальное исследование производительности ультразвукового витреотома. Ка-тарактальная и рефракционная хирургия 2017; 2 (17): 48-51

- Martinez-Castillo V, Verdugo A, Boixadera A, et al. Management of inferior breaks in pseudophakic rhegmatogenous retinal detachment with pars plana vitrectomy and air. Arch Ophthalmol 2005; 123 (8): 1078-81

- 11 000 "Тэсто Рус". Тепловизор Testo 882: Руководство пользователя. URL: https://www.testo.rU/ru-RU/testo-882/p/0560-0882 (24 марта 2018.

- Yagura K, Shinoda K, Matsumoto S, et al. Intraoperative Electroretinograms before and after core vitrectomy PLoS One 2016; (3): 1-10