Тепловые модели тристорных шкафов преобразовательных агрегатов

Автор: Евдокимов А.А.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 11 (15), 2017 года.

Бесплатный доступ

В общем процессе проектирования преобразователей важной является задача их теплового конструирования. В эту задачу входит выбор геометрических, тепловых и аэродинамических характеристик элементов системы охлаждения и их компоновки в силовом шкафу, обеспечивающей заданный температурный режим функционирования тиристоров.

Тепловая модель, тиристорный шкаф, вынужденное охлаждение, преобразовательный агрегат, естественное охлаждение, тепловой поток

Короткий адрес: https://sciup.org/140277278

IDR: 140277278

Текст научной статьи Тепловые модели тристорных шкафов преобразовательных агрегатов

Создание методов теплового расчета тиристорных шкафов на ЭВМ обусловливает необходимость разработки алгоритмов, которые основываются на математическом описании тепловых и аэродинамических процессов в силовых шкафах преобразователей. Это в свою очередь требует определения вида тепловых моделей шкафов, которые представляют собой идеализированные схемы конструкций, выявляющие характер размещения тепловыделяющих элементов в объеме шкафа и их влияние на его температурное поле. Анализ конструктивных и режимных параметров тиристорных шкафов с воздушным охлаждением показывает, что современные конструкции шкафов можно характеризовать двумя основными видами тепловых моделей (рисунки 1-3).

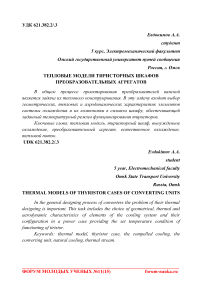

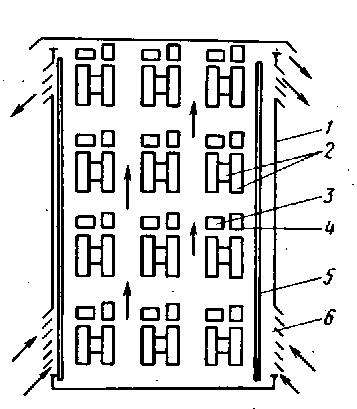

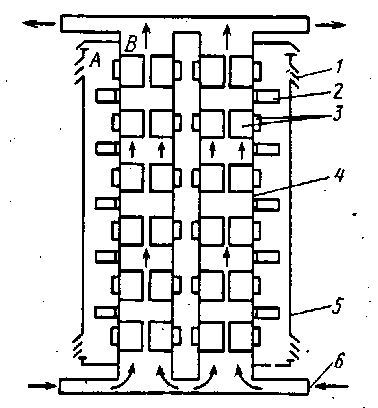

Первая модель (рисунок 1) соответствует шкафам со свободной конвекцией охлаждающего воздуха, вторая (рисунки 2, 3) — с вынужденной. Для штыревых приборов с односторонним теплоотводом применима модель рисунок 2, а для таблеточных приборов с двусторонним теплоотводом — модель рисунок 3. В связи с переходом на таблеточные тиристоры в основном рассматриваются конструкции шкафов на базе этих приборов. Тепловые модели в сочетании с режимными параметрами шкафов позволяют определить характер процессов аэродинамики и теплообмена и выявить основные факторы, определяющие их тепловой режим.

Рисунок 1 – Тепловая модель тиристорного шкафа с естественным охлаждением: 1 – корпус шкафа; 2 – тиристор с охладителем; 3 – резистор;

4 – делитель тока; 5 – токопроводящие шины; 6 – жалюзи

Рисунок 2 – Тепловая модель тиристорного шкафа с вынужденным охлаждением (штыревые приборы): 1 – жалюзи; 2 – резистор; 3 – тиристор с охладителем; 4 – закрытый канал; 5 – корпус шкафа; 6 – коллектор для подвода охлаждающего воздуха (А – полость со свободной конвекцией воздуха; В – с вынужденной конвекцией)

Рисунок 3 – Тепловая модель тиристорного шкафа с вынужденным охлаждением (таблеточные приборы): 1 – жалюзи; 2 – резистор;3 – делитель тока; 4 – тиристор с охладителем; 5 – закрытый канал; 6 – корпус шкафа; 7 – коллектор для подвода охлаждающего воздуха (А – полость сосвободной конвекцией воздуха; В – с вынужденной конвекцией)

В объеме шкафа имеется пять видов тепловыделяющих объектов: три группы регулярно расположенных в трех измерениях шкафа элементов (тиристоры, резисторы, делители тока), реактор в нижней части шкафа, вертикальные и горизонтальные токопроводящие шины. Теплообмен в шкафу характеризуется тем, что тепловой поток, выделяемый тиристорами, передается ребристым охладителям и воспринимается воздухом в объеме шкафа; теплопередача осуществляется теплопроводностью и конвекцией. Доля передаваемой излучением теплоты в общем теплообмене внутри шкафа незначительна, что связано с приблизительно одинаковым температурным уровнем всех тепловыделяющих элементов шкафа. Однако эта величина может достигать 40% потерь через стенки шкафа. Поэтому теплообмен излучением учитывают только при расчете температуры стенок шкафа.

Тепловые потоки, выделяемые резисторами, делителями тока, шинами и реактором, также воспринимаются воздухом; теплоотдача осуществляется излучением и конвекцией. Теплота, аккумулированная воздухом в объеме шкафа, отводится в окружающую среду через стенки шкафа и свободно конвективным потоком воздуха.

Таким образом, имеют место две категории задач теплообмена: сопряженные (конвекция с теплопроводностью) и сложные (конвекция с излучением). Оценка тепловых потоков свидетельствует о преобладающем значении конвективной составляющей.

Согласно основным положениям теории теплообмена теплоотдача с поверхности обусловлена характером движения потока теплоотводящей среды. На основании геометрических параметров элементов и теплофизических свойств воздуха при заданных температурных условиях значения чисел Грасгофа (Gr) и Релея (Ra), характеризующих режим течения среды. Они составляют gβΔtl3 69

Gr = = 6 ⋅ 106 ÷ 1 ⋅ 109;

υ 2

Gr µ c

Ra = Gr Pr = p = 4 ⋅ 106 ÷ 7 ⋅ 108,

λ где Gr – число Грасгофа;

Ra – число Релея;

Pr – число Прандтля;

g – ускорение свободного падения;

β – коэффициент объемного расширения воздуха;

∆t – перепад температур;

l – характерный размер;

ν – коэффициент кинематической вязкости;

μ – коэффициент динамической вязкости;

c p – теплоемкость;

λ – коэффициент теплопроводности.

Из этого следует, что режим течения переходный. В связи со сложностью конструкции и неоднородностью температурного поля на разных участках могут иметь место как ламинарный, так и турбулентный режимы течения воздуха. При имеющемся характере размещения теплоотдающих поверхностей будут образовываться тепловые пограничные слои. При ламинарном режиме они могут достигать большой толщины, в связи с чем коэффициенты теплоотдачи имеют низкое значение. Для их увеличения необходимо принимать конструктивные меры по разрушению пограничных слоев. Структура потоков воздуха в данном случае определяется размещением тепловыделяющих объектов относительно друг друга (характером компоновки в объеме шкафа и плотностью упаковки). Степень заполнения, которую можно характеризовать компактностью ψ в данном случае высока и составляет 0,85, что приближается к этому показателю для шкафов с вынужденным охлаждением. Такая высокая компактность в условиях свободной конвекции отрицательно сказывается на теплоотдаче с поверхности ребер охладителя, что усугубляется наличием горизонтальных шин и различными температурными уровнями тиристоров, резисторов и делителей тока, группируемых вместе.

Рассмотрение условий теплообмена в шкафах, характеризуемых моделью рисунок 1, позволяет указать следующие определяющие факторы:

компоновку элементов в щкафу: число тиристоров и шаги их размещения по высоте, ширине и длине шкафа; размещение делителей тока и резисторов относительно тиристора; наличие дополнительных тепловыделяющих объектов в нижней зоне шкафа;

параметры жалюзи: геометрические размеры; коэффициент аэродинамического сопротивления;

параметры охладителя: тип; геометрические размеры; тепловое сопротивление; мощность тепловыделений; температуру охлаждающего воздуха;

предельные температуры тепловыделяющих элементов.

Поскольку температура воздуха и предельные температуры практически постоянны и заданы по условию, то эти факторы из числа варьируемых переменных исключают.

Из конструктивных соображений в большинстве случаев по глубине шкафа целесообразно размещать по два тиристора Число тиристоров по ширине слабо влияет на температурное поле шкафа . Наиболее важным параметром является число тиристоров по высоте шкафа, которое обусловливает перепад давления, скорость и температуру воздуха и приборов по высоте шкафа.

Поэтому основными определяющими факторами для модели шкафа с естественно конвективным теплоотводом являются число тиристоров по высоте шкафа, параметры охладителя и жалюзи.

Как видно из рисунков 2, 3, в тиристорном шкафу преобразователя с вынужденным охлаждением имеются две зоны — А и В, отличающиеся характером тепловых процессов. В зоне А, где располагаются делители тока и резисторы, осуществляется свободная конвекция воздуха, а в зоне В, где расположены тиристоры с охладителями, — вынужденная. Согласно расчетам, выполненным на основании приведенных параметров, число Re, характеризующее режим течения охлаждающей среды в канале В, составляет (1÷10)·103. Это свидетельствует о возможности турбулентного и переходного режимов течения воздуха. В связи с тем, что тракт, по которому движется воздух, имеет прерывистый характер, движение неустановившееся. Процесс теплообмена в канале осуществляется следующим образом. Тепловой поток от двух поверхностей тиристора передается теплопроводностью ребристым охладителям, от которых он отводится за счет вынужденной конвекции охлаждающего воздуха. Таким образом, в общем случае должна рассматриваться сопряженная задача теплообмена при обтекании развитой (оребренной) поверхности.

Последовательное размещение ряда тиристоров с охладителями по высоте шкафа создает систему параллельных каналов прямоугольной или сложной формы. Для упрощения задачи могут быть приняты допущения, заключающиеся в пренебрежении передачей теплоты через стенки канала, продольной теплопроводностью стенок, утечками воздуха через стенки.

Все тепловыделяющие элементы и их охладители приняты идентичными. Для модели с вынужденной конвекцией тепловой режим определяют следующие факторы: тип охладителя (характер и размеры ребер, площадь теплоотдающей поверхности), скорость воздуха, мощность тепловыделений. Компоновка элементов в канале практически не варьируется и определяющего влияния на температурный режим тиристора при вынужденной конвекции не имеет.

Таким образом, можно сформулировать следующие задачи теплообмена, характерные для тиристорных шкафов преобразователей:

-

1) теплообмен при обтекании воздухом оребренных поверхностей в условиях вынужденной или свободной конвекции;

-

2) теплообмен в системе дискретно расположенных по высоте шкафа источников теплоты цилиндрической формы при совместном действии свободной конвекции и излучения.

Список литературы Тепловые модели тристорных шкафов преобразовательных агрегатов

- Бурков А. Т. Электронная техника и преобразователи: Учебник для вузов ж.-д. трансп. / А. Т. Бурков. М.: Транспорт, 1999. 464 с.

- Чебовский О. Г. Силовые полупроводниковые приборы: Справочник / О. Г. Чебовский, Л. Г. Моисеев, Р. П. Недошивин. М.: Энергоатомиздат, 1985. 400 с.

- Хазен М. М. Исследование теплового сопротивления охладителей на базе тепловых труб для силовых полупроводниковых приборов / М. М. Хазен, Н. П. Красова // Развитие систем тягового электроснабжения: Сб. науч. тр. / ВНИИЖТ. М., 1991. С. 91 - 99.