Теппинг-тестовая характеристика сенсомоторной работоспособности (сообщение 1)

Автор: Налбандян Айк Грачьяевич, Рыжов Анатолий Яковлевич, Игнатьев Данила Игоревич, Федин Михаил Андреевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Центральное управление движениями локального порядка осуществляется пирамидной и экстрапирамидной системами на грани слияния с психическими функциями. Теппинговые движения пальцев рук могут быть наглядно представлены в виде целого семейства кривых, отражающих функциональное состояние дистального звена руки (кисть и пальцы). Как любая осциллограмма, теппингограмма ритмических движений пальцев рук подчиняется практически тем же законам, что и любая другая подобная запись, отражающая поисковые функции ЦНС и периферического нервно-мышечного аппарата.

Теппинг, теппингограмма, врабатывание, оптимальная работоспособность, утомление, оксигенация крови

Короткий адрес: https://sciup.org/146116678

IDR: 146116678 | УДК: 612.172.2

Текст научной статьи Теппинг-тестовая характеристика сенсомоторной работоспособности (сообщение 1)

Введение. В связи с ускоряющимся темпом развития техники и общества в целом постоянно происходят позитивные изменения в отраслях производства, где трудовые операции характеризуются снижением энерготрат наряду с оптимизацией рабочих движений (Cooper, I960; Barker, 1966). При этом физическая сила и выносливость плавно сменяются на функции управления микромоторикой, координацией движений и скоростью реагирования, что в большей степени обусловлено лабильностью центральной нервной системы (ЦНС). Ярким примером тому служит переход механического конвейерного производства на компьютеризованное, когда вместо ручного труда целой бригады используется работа одного человека с кнопочно-клавишной системой (Рыжов, 1998, 2004). В то же время не следует забывать, что указанные выше свойства ЦНС и нервно-мышечного аппарата (НМА) могут реализоваться как в нормальных условиях, так и при их нарушении (утомление, общий и локальный кислородный дефицит и др.). Есть мнение, что развитие микромоторики у детей способствует общему развитию мозга, ограничение же ее способно вызвать стагнацию ЦНС с патологическим прогнозом (Айзерман, Андреева, 1974; Агаджанян и др., 2005; Левин, 2005).

Известно, что центральное управление движениями осуществляется, в основном, пирамидной и экстрапирамидной системами, как правило, на грани слияния с психическими функциями тем более, что физиология не отрицает связь психики с двигательными актами, особенно произвольного характера (Гранит, 1973; Бернштейн, 1990; Ашуркова и др., 2006). Поэтому изучение произвольных движений кисти и пальцев руки становится особо актуальным, поскольку с одной стороны тестируемый теппинг может служить своеобразной моделью микромоторного труда, с другой является одним из физиологических показателей функционального состояния ЦНС и НМА человека. Материал статьи представляет собой часть научно-исследовательской экспериментальной работы, выполняемой авторским коллективом учебно-научной лаборатории «Медикобиологических проблем человека» при кафедре биологии ТвГУ.

Цель работы - исследование характера ритмической работы пальцев рук с выявлением поисковой функции НМА при лабораторном моделировании сенсомоторной работоспособности с учётом локальной оксигенации крови.

Методика. В экспериментальных исследованиях в качестве испытуемых участвовали мужчины 18-24 лет (п=12) без хронических и острых заболеваний нервной системы и нервно-мышечного аппарата. Опыты проводились за 1,5-2 часа до приёма пищи - с 9.00 до 11.20 ч в нормальных температурных условиях помещения +18°С - +22°С, при этом атмосферное давление, шумовой и световой режимы лаборатории не выходили за пределы референтных величин. Испытуемый находился в положении сидя, предплечье и пясть руки, согнутой в локтевом суставе, зафиксированы на специальной подставке для регистрации теппинга.

Синхронно осуществлялся контроль некоторых функций системы периферического кровообращения с учётом оксигенации крови и объёмного пульса кисти, для чего использовался фотоплетизмографический метод. Фотодатчик пульсоксиметра стандартно фиксировался на большом пальце в расчёте на то, что на нём отражаются сосудистые реакции всей кисти руки (рис. 1, 2). Теппинг-тест четырех пальцев регистрировался осциллографически до проявления у испытуемого субъективного ощущения утомления и, соответственно, прекращения теппинговых движений (Патент на полезную модель Установка для регистрации теппинга-теста № 113131 от 10.02.2012). Теппинговые движения представляли собой ритмические акты пальцев рук, практически без участия в эксперименте пясти, фиксированной на панели (Гречишкин и др., 2005).

Рис. 1 . Экспериментальная установка для исследований произвольной ритмической активности пальцев руки с синхронной пульсотахометрической регистрацией функций сердечно-сосудистой системы (оксигенация крови, фотоплетизмограмма).

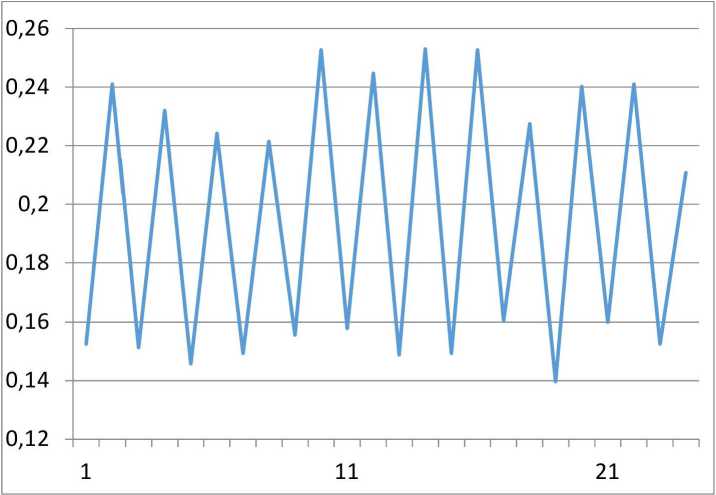

Рис. 2 . Пример регистрации теппингограммы: абсцисса - время теппинг-теста (с), ордината - длительность теппингового цикла (с) на примере испытуемого В., 22 лет.

Пульсоксиметрия проводилась большом пальце фотодатчика посредством размещения на пульсоксиметра MD-300,

воспринимающиего оксигемометрические данные и пульсовые волны кровонаполнения пальцев с компьютерной регистрацией показаний на дисплее прибора (рис. 1). В условиях относительного покоя и во время выполнения испытуемым теппинг-движений пульсоксиметр через фотодатчик считывает информацию о количестве гемоглобина в крови и пульсовых волнах исследуемой конечности. Информация, собранная в реальном времени об изменении диаметра пульсирующих кровеносных сосудов и обратного потока света, передается напрямую в пульсоксиметр для компьютерной обработки: показания «периферийной» оксигенации крови, частоты и формы пульсовой волны фотоплетизмографических изменений на графике (рис. 1).

Математике-статистический анализ результатов выполнялся при помощи пакетов прикладных программ MS Excel 2003, STATISTICA 6.0. Обработка числовых данных выполнена при помощи пакетов прикладных программ MS Excel 2003, STATISTICA 6.0. по основным статистическим параметрам: 1) средняя арифметическая: X = ^Xi/n;

-

2) ошибка средней арифметической: m = б / V(n - 1);

-

3) среднее квадратичное отклонение: б = VD;

-

4) дисперсия: D = £ /i (Xi - X)2 / (п - 1);

-

5) коэффициент вариативности: Cv = б / X * 100%.

Статистическая достоверность различий определялась: 1) К по t-критерию Стьюдента: t = (Xi - Х2) / V(mi2 + m22),

2) по F- Критерию Фишера: F = Di / D2 при Di > D2.

В работе использован корреляционный г = £ (Xi - X) * (Yi - Y) / < (Xi - ХГ ’ > (Yi - Y)2 и регрессионный анализ с вычислением линейных и нелинейных корреляций с дальнейшим графическим определением адекватности характера регрессии (R2).

Результаты и обсуждение. На основе результатов экспериментальных исследований вначале был проведен качественный анализ осциллографических параметров теппингограмм с визуальным определением их периодичности, волнообразности и дисперсности. Количественный анализ теппингограмм был направлен на использование их параметрических характеристик, а также результатов корреляционных и регрессионных отношений частоты движений пальцев и времени проведения теста (до начала утомления). Нами была произведена графическая регистрация теппинговых (ритмических) движений пальцев рук испытуемых (рис. 3). В результате определена уточненная характеристика поисковой периодизации кривой сенсомоторной работоспособности с вероятной прогностической (экстраполяционной) интерпретацией результатов лабораторных исследований. Это в определенной мере имитирует производственный процесс, ориентированный на переход в режим непрерывного поиска оптимального пространственно-временного )ежима микромоторики.

Рис. 3 . Частотная интревалограмма длительности двигательных циклов теппинга в исходном состоянии с волновым компонентом в виде линий тренда испытуемого А., 20 лет

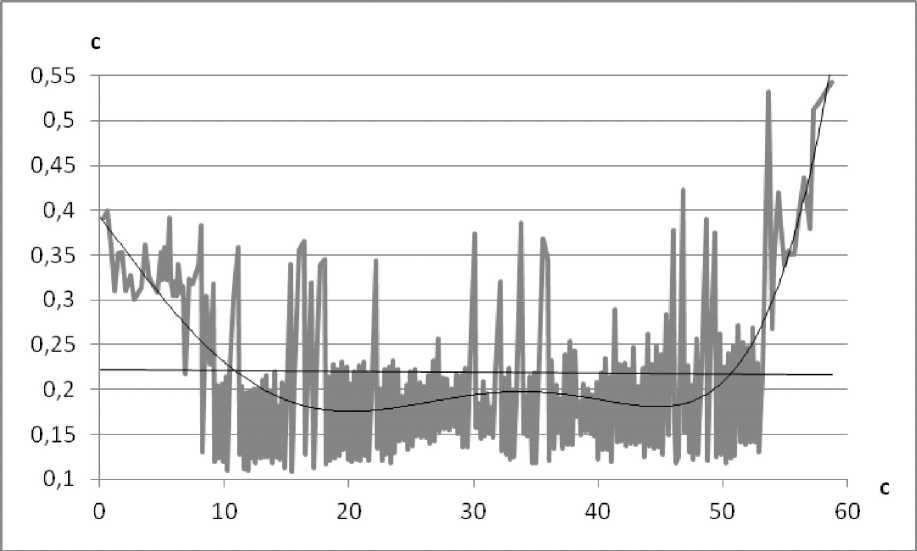

Если испытуемому предлагается проделать данный тест как можно дольше — до момента вынужденного прерывания работы, становится ясно, что в целом длительная теппингограмма сходна с классической кривой работоспособности, поскольку выявляет 3 разнородные области: 1) снижение показателей; 2) удержание в пределах средних показателей; 3) возрастание показателей. Данные области во временной периодизации, представленные на рис. 3, могут быть обозначены как: 1) врабатывание (от начало пробы до 7-9 с); 2) устойчивая работоспособность (от 10-й до 53 с); 3) утомление (от 54 с до конца пробы). Следовательно, теппингограмма может быть подвергнута не только качественному, но и количественному анализу, направленному на геометрическое отображение значений анализируемых показателей, полученное с помощью адекватных математических функций.

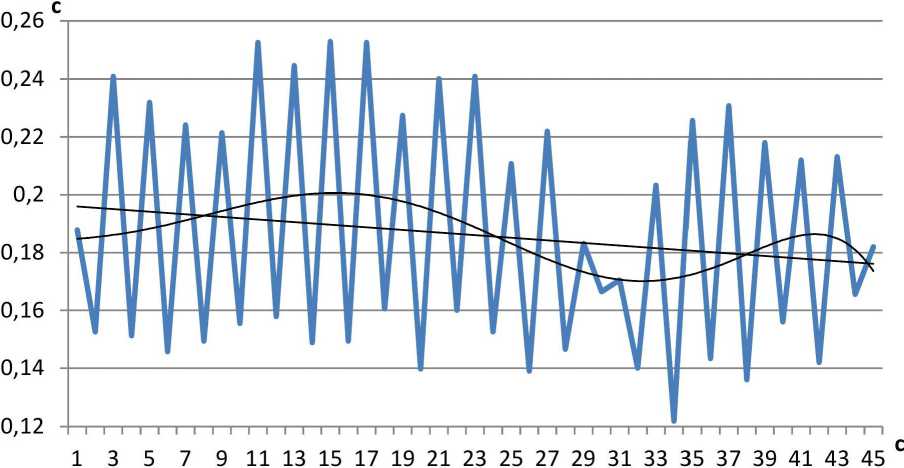

Наиболее длительным и мало меняющимся является период оптимальной (устойчивой) работоспособности, который качественно и количественно выявляет достаточно выраженную равномерность процесса с отдельными проявлениями нарушений волнообразности процесса (рис. 3). Наличие некоторых скачкообразных изменений скоростных показателей, которые испытуемый произвольно нивелирует в процессе выполнения теппинг-теста, свидетельствует о возможном действии каких-либо отвлекающих факторов. Во всяком случае, налицо проявление функции поиска оптимального двигательного режима, что на теппингограмме апроксимированно выражается в проявлении волн различной частоты и периодичности (рис. 4).

Рис. 4 . Интревалограмма частотной длительности двигательных циклов теппинга с волновым компонентом в виде линий тренда в стадии оптимальной работоспособности испытуемого Б., 21 года.

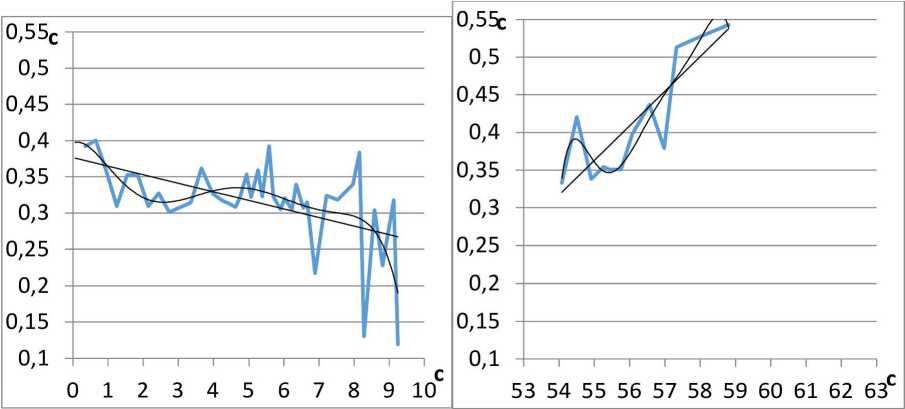

Период врабатывания направлен на приспособление к предстоящей работе по механизму физиологической адаптации, поскольку он означает оптимизацию теппинга как периодического процесса. Основным физиологическим механизмом врабатывания является процесс усвоения ритма с последующим поисковым переходом к оптимальной ритмичности с периодическими колебаниями уровня работоспособности. Соотношение кривой врабатывания с временем данного процесса в целом выявляет тенденцию к линейной отрицательной зависимости (рис. 5 А). Уточнённое геометрическое отображение средних значений анализируемых показателей выявляет помимо линейной зависимости (у = -0,0118х + 0,376; г = -0,512; Р<0,05), зависимость полинома 6 степени (у = -4Е-05х6 + 0,0011х5 - 0,0114х4 + 0,0518х3 - 0,0963х2 + 0,022х + 0,3965; R2 = 0,409; Р<0,05).

Теппинговые движения в период утомления также типичны, поскольку основное их направление - как увеличение времени циклов, так и повышение линии тренда. При этом могут проявляться «конечные порывы» в виде вспышек ускорения (снижение длительности циклов) незадолго до окончания всего двигательного процесса (рис. 5Б). Характерно, что данный феномен достаточно четко проявляется при лабораторном моделировании сенсомоторной работоспособности (Степаненкова, 1997). Считается бесспорным, что основным механизмом конечного порыва является психогенный, субъективный фактор, однако, по данным Лаборатории медикобиологических проблем человека ТвГУ, для проявления конечного порыва существуют и физиологические предпосылки в виде непроизвольных финальных вспышек возбуждения центральной нервной системы (Рыжов, 2004). Количественные характеристики процесса утомления выражены следующими показателями: для линейного тренда (у = 0,03 52х - 1,5497; г = 0,643; Р<0,05) и в большей мере для нелинейного (у = 0,0036хб - 1,2061х5 + 170х4 - 12777х3 + 540031х2 - 1Е+07х + 1Е+08; R2 = 0,774; Р<0,01).

Рис. 4 . Частотные интервалограммы длительности двигательных циклов теппинга в периоды врабатывания (А) и утомления (Б) испытуемого А., 20 лет

Далее на основе графической регистрации теппинга изучались количественные характеристики ритмической активности пальцев рук с последующим автоматическим анализом теппингограмм по параметрам частоты движений синхронно с регистрацией пульсового кровенаполнения пальцев в нормальных условиях. В ходе подсчётов, произведена обработка данных по трём критериям: время работы (1д), время двигательного цикла (ts), уровень оксигенации периферийной крови (SpO2)c подсчётом математического ожидания (X) и его ошибки (±т), дисперсии (D), стандартного (квадратичного) отклонения (о) с коэффициентом вариативности (Cv). Подробный анализ взаимоотношений нервно-мышечной системы и представленных выше данных по периферическому кровообращению на фоне локальной оксигенации крови будет опубликован в сообщении 2.

Таблица

Результаты исследований теппинга пальцев руки по показателям длительности выполнения задания (tA), длительности двигательного цикла (ts), оксигенации крови (SPO2) у испытуемых (п=12)

|

Статистические данные |

Средние значения показателей |

||

|

tA (с) |

ts (движение/с) |

SpO2 (%) |

|

|

X |

26,365 |

0,284 |

97,417 |

|

D |

52,165 |

0,004 |

0,629 |

|

о |

7,223 |

0,07 |

0,793 |

|

±ш |

2,085 |

0,02 |

0,229 |

|

Cv |

27,396 |

23,239 |

0,814 |

Заключение. Установлено, что теппинговые движения пальцев рук могут быть наглядно представлены в виде целого семейства кривых, отражающих функциональное состояние дистального звена руки (кисть и пальцы). Как любая осциллограмма, теппингограмма ритмических движений пальцев рук подчиняется практически тем же законам, как и любая другая подобная запись, отражающая поисковые функции ЦНС и периферического нервно-мышечного аппарата.

Ритмическая работа пальцев рук в определённых заданных условиях позволяет рекомендовать теппинговые пробы, в качестве критерия функциональной подвижности нервно-мышечного аппарата кисти как органа труда и познания. Пробы с теппинг-тестом могут быть включены в медико-биологический мониторинг лиц операторских и других профессий, характеризующихся сенсомоторной работоспособностью.

Налбандян А.Г. Теппинг-тестовая характеристика сеснсомоторной работоспособности (сообщение 1) / А.Г. Налбандян, А.Я. Рыжов, Д.И. Игнатьев, М.А. Федин // Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2016. № 4. С. 33-42.

Список литературы Теппинг-тестовая характеристика сенсомоторной работоспособности (сообщение 1)

- Агаджанян Н.А., Телль Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. 2005. Физиология человека. М.: Медицинская книга. 526 с.

- Айзерман М.А., Андреева Е.А. 1974. Простейший поисковый механизм управления скелетными мышцами//Управление в биологических системах. М. С. 103-118

- Ашуркова Е.С., Рыжов А.Я., Павленко А.Б. 2006. Исследование произвольной ритмической активности руки в аспекте сенсомоторной работоспособности//Актуальные проблемы физиологии труда в ХХI веке: всерос. сб. науч. ст. Тверь: ТвГУ. С. 45-52.

- Бернштейн Н.А. 1990. Физиология движений и активность. М.: Наука. 496 с.

- Гранит Р. 1973. Основы регуляции движений. М.: Мир. 367 с.

- Гречишкин Р.М., Сошин С.С., Комин С.В., Рыжов А.Я., Щербакова Н.Е. 2005. Физиологическая оценка системы управления непроизвольными и произвольными движениями руки//Актуальные проблемы физиологии труда. Тверь: ТвГУ. С. 63-77.

- Левин В. 2005. Человек, разгадавший тайну живого движения//Наука и жизнь. № 10. С. 50-55.

- Рыжов А.Я. 1998. Физиолого-гигиеническая оценка сенсомоторной работоспособности человека в условиях прогрессирующей компьютеризации//Медицина труда в третьем тысячелетии: тез. докл. междунар. конф. М. С. 182.

- Рыжов А.Я. 2004. Профилактические аспекты оздоровления и оптимизации труда преподавателей вуза. Тверь: ТвГУ. 160 с.

- Степаненкова Н.П. 1997. Физиологическая оценка сенсомоторной работоспособности человека в условиях лабораторного эксперимента: автореф. дис. … канд. биол. наук. Тверь: ТвГУ. 20 с.

- Barker D. 1966. Muscular afferents and motor control. Stockholm: Almquist and Wiksell. 51 p.

- Cooper S. 1960. Structure and function of muscle. N.Y. -London: Academic Press. 381 p.