Териофауна позднего голоцена Центрального Алтая по материалам ритуального памятника Кучерла-1 (Куйлю)

Автор: Молодин В.И., Васильев С.К., Оводов Н.Д.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIV, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521432

IDR: 14521432

Текст статьи Териофауна позднего голоцена Центрального Алтая по материалам ритуального памятника Кучерла-1 (Куйлю)

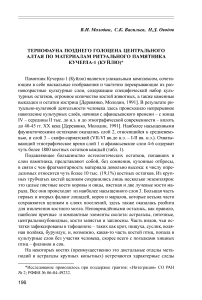

Памятник Кучерла-1 (Куйлю) является уникальным комплексом, сочетающим в себе наскальные изображения и частично перекрывающие их разновозрастные культурные слои, содержащие специфический набор культурных остатков, огромное количество костей животных, а также каменные выкладки и остатки кострищ [Деревянко, Молодин, 1991]. В результате ритуально-культовой деятельности человека здесь происходило непрерывное накопление культурных слоёв, начиная с афанасьевского времени – с конца IV – середины II тыс. до н.э. и до этнографической современности – вплоть до 40-45 гг. XX века [Деревянко, Молодин, 1991]. Наиболее насыщенными фаунистическими остатками оказались слой 2, относящийся к средневековью, и слой 3 – скифо-сарматский (VII-VI вв.до н.э. – I-II вв. н.э.). Охватывающий этнографическое время слой 1 и афанасьевские слои 4-6 содержат чуть более 1800 костных остатков каждый (табл. 1).

Подавляющее большинство остеологических остатков, попавших в слои памятника, представляют собой, без сомнения, кухонные отбросы, в связи с чем фрагментарность материала довольно высока: к числу определимых относится чуть более 10 тыс. (19,1%) костных остатков. Из крупных трубчатых костей целиком сохранились лишь несколько экземпляров: это целые пястные кости коровы и овцы, пястная и две лучевые кости марала. Все они происходят из наиболее насыщенного слоя 3. Большая часть первых и вторых фаланг лошадей, коров и маралов, которые весьма часто сохраняются целиком в слоях поселений, здесь также оказалась разбита для извлечения костного мозга. Неповреждёнными остались, как правило, наиболее прочные и компактные элементы скелета: астрагалы, пяточные, центральнокубовидные, кости запястья и заплюсны. Часть видов, чьи остатки зафиксированы в тафоценозе – таких как крот, пищуха, суслик, водяная полёвка, бурундук, и, возможно, какая-то часть костей птиц, попала в культурные слои без участия человека, скорее всего с погадками хищных птиц – филинов и сов.

На некоторых костях (преимущественно это дистальные отделы мета-подий и астрагалы крупных копытных) встречаются характерные следы утилизации, в виде их затёртости до субовальной формы, что наблюдается и в голоценовых слоях других памятников, таких как Денисова и Каминная пещеры [Васильев, Гребнев, 1994]. Присутствуют все элементы скелета крупных млекопитающих, включая обломки черепа, нижних челюстей, костей конечностей и многочисленные изолированные зубы. Остатки осевого посткраниального скелета – позвонки и тазовые кости гораздо менее представлены в тафоценозе. Объясняется это, вероятно, тем, что к месту пиршества охотниками доставлялись, прежде всего, наиболее ценные в пищевом отношении части туш таких крупных копытных, как маралы. Другое объяснение может заключаться в том, что менее габаритные и компактные позвонки и тазовые кости в силу их конфигурации и размеров, имели гораздо меньше шансов попасть («втоптаться») в культурный слой, и так или иначе выпадали из слоя - растаскивались хищниками, отбрасывались за пределы площадки самим человеком. Следов многочисленных погрызов костей собаками, что нередко наблюдается в слоях поселенческих комплексов, почти не зафиксировано: встречаются лишь единичные экземпляры с подобными повреждениями. Весьма вероятно, что состав мясной пищи от определённых частей туш был обусловлен спецификой ритуальных действий, или правилами самих мистерий.

Соотношение видов диких (охотничье-промысловых) и домашних животных по числу костных остатков по слоям 1-3 изменяется сравнительно мало. Так, в слое 1 количество костей домашних животных составляет 48,8%, слое 2 – 53,1%, слое 3 - 56,5%. В афанасьевских слоях 4-6 доля костей домашних животных заметно сокращается – до 34,5%. В целом по слоям остатки домашних животных незначительно преобладают (54%) над охотничье-промысловыми видами.

Лошадь. Доля её костей от числа остатков домашних животных составляет для 1 слоя 20,4%, существенно возрастает – до 34,5% - в средневековом слое 2, вновь заметно уменьшается в слое 3 – 22,9%, и несколько увеличивается в афанасьевских 4-6 слоях– до 24,9%.

Корова. Удельный вес остатков крупного рогатого скота возрастает от 1 слоя к 3-му (5,8; 7,8; 12,8%), сокращаясь в афанасьевское время до 8,2%.

Овцы-козы. Остатки мелкого рогатого скота составляют соответственно 73,2; 56,6; 61,9; 62,3% в слоях памятника, заметно преобладая лишь в слое 1.

Верблюд. Фрагмент нижней челюсти с М3 обнаружен в слое 1, изолированный зуб нижней челюсти – в слое 2. Указанные остатки, без сомнения, принадлежат домашней форме, и могут указывать на существование связей со Средней или Центральной Азией в этнографическое время и средневековье.

Собака. Остатки этого вида немногочисленны. Два изолированных зуба найдены в слое 2. В слое 3 обнаружено 12 костей (0,4% от числа домашних животных), в том числе целый осевой череп, 3 ветви нижней челюсти, 5 фрагментов костей посткраниального скелета минимум от 2 особей.

Свинья. Дикая и домашняя форма хорошо различаются по особенностям строения черепа. Разделение кабана и домашней свиньи на основе костей посткраниального скелета возможно лишь исходя из их размеров [Громова, 1948]. Все костные остатки из Кучерлы, принадлежащие взрослым животным по своим размерам оказались сходными с домашней формой. Представлены фрагменты всех частей краниального и посткраниального скелета. Доля остатков свиньи постепенно возрастает (0,3; 0,9; 2,0; 4,6%) к слоям афанасьевского времени.

Человек. Обломок плюсневой кости отмечен в слое 3.

Бобр. Фрагмент верхнего отдела берцовой кости найден в слое 3. В верхнем плейстоцене-голоцене бобр на Алтае был распространён практически повсеместно. Его остатки, в частности отмечены в голоценовых слоях Денисовой пещеры [Васильев, Гребнев, 1994]. Бобр был окончательно истреблён на Алтае в течении XIX века [Собанский, 1988].

Остатки волка встречаются вдвое чаще, чем собаки. Представлены ветви нижней челюсти, обломки черепа и костей посткраниального скелета, изолированные зубы.

Предположительно красному волку принадлежит изолированный клык из слоя 3.

Кости лисицы обнаружены в слоях 1 (астрагал с просверленным отверстием) и 2-м – правая и левая ветви нижней челюсти, обломок верхней челюсти, лопатки, 2 грудных и 1 шейный позвонки.

Обломки верхней челюсти и метаподии рыси отмечены в слое 2. В 3 слое обнаружено 13 костей, включая обломки верхней, нижней челюсти и посткраниального скелета.

Остатки соболя отмечены во всех слоях памятника. Из 45 зарегистрированных костей 20 составляют ветви нижней челюсти, принадлежащие как минимум 12 особям.

Кости росомахи (слои 3 и 4) включают по 2 обломка черепа, верхней челюсти, 4 ветви нижней челюсти, изолированные зубы, кости посткраниального скелета, большинство из которых сохранилось целиком.

От барсука найден дистальный отдел плечевой кости (слой 2), неполные нижняя челюсть и плечевая кость (слой 3).

Выдра представлена единственной лучевой костью из афанасьевских слоёв 4-6.

Кости бурого медведя присутствуют во всех слоях памятника. Среди остатков охотничье-промысловых видов медведь занимает 4 место после марала, косули и сибирского горного козла. Отмечены все элементы скелета – обломки черепа, нижних челюстей, изолированные зубы, фрагменты посткраниума от взрослых и молодых особей.

Таблица 1. Видовой состав и количество костных остатков из ритуального памятника Кучерла-1

|

Таксоны |

сл. 1 |

сл. 2 |

сл.3 |

сл. 4-6 |

б/сл. |

всего |

|

Человек |

- |

- |

1/1* |

- |

- |

1/1 |

|

Собака |

- |

2/1 |

12/2 |

- |

- |

14/3 |

|

Свинья |

1/1 |

14/2 |

60/7 |

13/2 |

- |

88/12 |

|

Лошадь |

77/3 |

560/8 |

690/13 |

70/3 |

35/2 |

1432/29 |

|

Корова |

22/2 |

127/7 |

384/22 |

23/2 |

17/1 |

573/34 |

|

Овца-коза |

276/34 |

917/62 |

1861/198 |

175/11 |

6/1 |

3236/305 |

|

Верблюд |

1/1 |

1/1 |

- |

- |

- |

2/2 |

|

Крот |

- |

3/2 |

3/1 |

1/1 |

- |

7/4 |

|

Заяц-беляк |

7/1 |

7/3 |

15/4 |

2/1 |

- |

31/9 |

|

Пищуха |

- |

- |

7/7 |

3/2 |

- |

10/9 |

|

Белка-летяга |

- |

- |

1/1 |

- |

- |

1/1 |

|

Белка |

- |

7/2 |

- |

2/1 |

- |

9/3 |

|

Бурундук |

- |

- |

- |

2/1 |

- |

2/1 |

|

Суслик |

- |

- |

2/1 |

- |

- |

2/1 |

|

Сурок |

1/1 |

6/2 |

21/3 |

2/1 |

- |

30/7 |

|

Бобр |

- |

- |

1/1 |

- |

- |

1/1 |

|

Полёвки |

- |

3/3 |

1/1 |

2/2 |

- |

6/6 |

|

Водяная |

||||||

|

полёвка |

- |

15/6 |

37/17 |

9/6 |

9/2 |

70/31 |

|

Волк |

- |

6/1 |

23/2 |

5/1 |

1/1 |

35/4 |

|

Лисица |

1/1 |

8/1 |

- |

- |

- |

9/2 |

|

Красный волк |

- |

- |

1/1 |

- |

- |

1/1 |

|

Медведь |

5/1 |

22/1 |

66/6 |

11/1 |

1/1 |

105/9 |

|

Соболь |

1/1 |

11/4 |

26/5 |

5/2 |

2/1 |

45/12 |

|

Росомаха |

- |

- |

15/2 |

4/2 |

2/1 |

21/4 |

|

Барсук |

- |

1/1 |

2/1 |

- |

- |

3/2 |

|

Выдра |

- |

- |

- |

1/1 |

- |

1/1 |

|

Рысь |

- |

1/1 |

13/2 |

- |

- |

14/3 |

|

Кабарга |

7/1 |

28/2 |

34/6 |

16/4 |

2/1 |

87/13 |

|

Марал |

300/14 |

915/32 |

1511/30 |

171/5 |

90/3 |

2987/84 |

|

Косуля |

61/4 |

386/22 |

444/32 |

48/4 |

12/1 |

951/46 |

|

Горный козёл |

12/2 |

26/3 |

139/11 |

30/3 |

- |

207/19 |

|

Архар |

1/1 |

8/2 |

8/1 |

- |

- |

17/4 |

|

Рыбы |

- |

2 |

- |

1 |

- |

3 |

|

Птицы |

- |

14 |

18 |

5 |

- |

37 |

|

Неопределимые |

||||||

|

обломки |

1030 |

15354 |

24821 |

1234 |

199 |

42638 |

|

Всего костных |

||||||

|

остатков |

1803 |

18444 |

30217 |

1835 |

376 |

52675 |

Остатки кабарги – этого типичного горно-таёжного вида, обнаружены во всех слоях, составляя в среднем около 2% от числа зверей охотничье-промысловой группы.

Среди диких млекопитающих по численности остатков косуля уступает только маралу, составляя 23,6%. Промеры нижней челюсти и костей посткраниального скелета косули из Кучерлы уже приводились в одной из статей [Васильев, Гребнев, 1994]. Размеры костей (и тела соответственно) позднеголоценовых и современных косуль, как показало сравнение, практически не изменились.

Марал. Его остатки составляют абсолютное большинство (67,2%) среди охотничьей добычи древнего населения края. Промеры костей скелета Cervus elaphus sibiricus из Кучерлы также уже были опубликованы ранее (Васильев, Гребнев, 1994; Васильев, 2005). Как показали материалы Ку-черлы, в течение позднего голоцена происходило направленное сокращение размеров тела марала, достигшее своего минимума у его современного (паркового) потомка.

По числу остатков сибирский горный козёл более чем в 10 раз превосходит архара. Подобное соотношение объясняется, очевидно, преобладанием в окрестностях памятника скальных биотопов, наиболее подходящих для обитания Capra sibirica. Судя по набору костных остатков, туши горных козлов и архаров доставлялись целиком, однако массивные черепа с рогами почти не имели шансов попасть в культурный слой; от них сохранились лишь более-менее крупные фрагменты роговых стержней, обломки верхней, нижней челюсти и изолированные зубы.

Видовой состав и относительное обилие остатков диких млекопитающих показывают, что на протяжении последних 3-4 тыс. лет состав териофауны центральной части Горного Алтая изменился сравнительно мало. Отмечено присутствие тех же видов горно-таёжных млекопитающих, что и в современную эпоху, за исключением некоторых, исчезнувших здесь под воздействием антропогенного фактора (бобр, архар). Труднее объяснить полное отсутствие остатков лося, нередко встречаемого ныне в районе Кучерлы. Единичные остатки лося зафиксированы также и в голоценовых отложениях Денисовой пещеры [Васильев, Гребнев, 1994]. Между тем, по мнению Г.Г. Собанского [1988], 200-250 лет назад лоси в изобилии водились практически по всей территории Алтая. Возможно, отсутствие лося в Центральном Алтае в конце среднего-позднем голоцене связано с некоторой аридизацией климата и остепнением ландшафтов, либо с конкурентным вытеснением другими массовыми видами крупных копытных – прежде всего благородным оленем.

Выявленный на памятнике фаунистический набор в значительной степени совпадает с видовым составом изображений животных, зафиксированном на памятнике [Молодин, Ефремова, 2008]. Вместе с тем, отмеченное по костным остаткам таксономическое разнообразие свидетельствует о более широком спектре животных, остатки которых использовались че- 200

ловеком в обрядовой практике, чем это представлено на скальных изображениях, что следует учитывать при попытке реконструкций ритуальных действий. Кроме того, обилие обломков черепов, рогов и зубов животных, равно как и орнаментированных астрагалов [Молодин, Ефремова, 1998], лишний раз подчёркивает не поселенческий характер памятника, где подобные остатки встречаются, в процентном отношении, в значительно меньшем количестве по отношению ко всему комплексу представленных в культурном слое костей.