Термическая безопасность системы для ультразвуковой аспирации кортикальных масс хрусталика

Автор: Идрисова Г.М.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 4 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: провести экспериментальную оценку термической безопасности системы для аспирации кортикальных масс хрусталика с возможностью дополнительного воздействия дозированного ультразвука низкой мощности. Материал и методы. Система для удаления кортикальных масс с возможностью дополнительного воздействия дозированного ультразвука низкой мощности состоит из специально разработанной ультразвуковой рукоятки, наконечника калибра 21G и ирригационного инструмента аналогичного калибра. Для оценки ее термической безопасности проведена дистанционная инфракрасная термометрия (тепловизор Testo 882, Германия). В экспериментах использованы свежие свиные глаза (п=10). Каждый глаз фиксировали в титановом глазодержателе, наконечник ультразвукового инструмента вводили через парацентез размером 1,1 мм на меридиане 9 часов, ирригационный - на меридиане 3 часов. После активации ирригации и аспирации регистрировали исходную температуру, затем активировали ультразвук (мощность 30%, время активации 10 сек) и регистрировали конечную температуру. Подъемом температуры считали разность между конечной и исходной температурами. Для обработки полученных изображений использовано программное обеспечение Testo IRSoft, версия 4.3. Результаты. Средний подъем температуры составил 5,1±1,4°С. Максимальное зафиксированное значение температуры 33,5°С. Заключение. Ни в одном из экспериментов не достигнут критический в отношении ожога роговицы уровень температуры. Проведенные термометрические исследования позволяют заключить, что разработанная система для ультразвуковой аспирации кортикальных масс хрусталика с возможностью дополнительного воздействия дозированного ультразвука низкой мощности является термически безопасной.

Кортикальные массы, ожог роговицы, термическая безопасность, ультразвуковая аспирация, факоэмульсификация

Короткий адрес: https://sciup.org/149135226

IDR: 149135226 | УДК: 617.741.089.87

Текст научной статьи Термическая безопасность системы для ультразвуковой аспирации кортикальных масс хрусталика

1 Введение. Ультразвуковая факоэмульсифика-ция катаракты является одним из самых распространенных оперативных вмешательств как в России, так и во всем мире [1, 2]. Несмотря на постоянное медико-техническое совершенствование методики операции, все же сохраняются проблемы, которые остаются нерешенными [3, 4]. Одной из них является удаление плотных и вязких кортикальных масс [5]. В таких случаях нередко возникает окклюзия аспирационного отверстия, для разрешения которой требуются дополнительные манипуляции ирригационным наконечником, в некоторых случаях хирурги применяют наконечник факоэмульсификатора для энергетического разрушения кортикальных масс [6]. Все это повышает риск повреждения задней капсулы, радужки, связочного аппарата хрусталика [7, 8].

Для решения данной проблемы на базе отдела микрохирургического оборудования ЗАО «Оптимед-сервис» разработана система для удаления кортикальных масс с возможностью дозированной подачи ультразвука низкой мощности.

Использование ультразвуковой энергии сопровождается образованием и выделением тепла, что может являться причиной термического повреждения глазных структур, в частности роговицы в области разреза [9–12]. Ожог роговицы может приводить к нарушению герметизации операционной раны, удлинять реабилитационный период, ухудшать клиникофункциональные результаты операции (увеличивать выраженность послеоперационного индуцированного астигматизма) [11, 13, 14]. По данным R. Mencucci et al., дезорганизация структуры роговицы наблюдается при воздействие температурой 50°С в течение 10 секунд [15]. Другие авторы сообщают, что необратимые повреждения коллагеновых волокон роговицы происходят уже при достижении температуры 45°С [11, 16, 17]. В связи с этим актуальным является ис-

следование термической безопасности разработанной системы.

Цель: экспериментально оценить термическую безопасность системы для удаления кортикальных масс хрусталика с возможностью дополнительного воздействия дозированного ультразвука низкой мощности.

Материал и методы. Система для удаления кортикальных масс с возможностью дополнительного воздействия дозированного ультразвука низкой мощности состоит из специально разработанной ультразвуковой рукоятки и наконечника калибра 21G с диаметром аспирационного отверстия 0,3 мм (заявка на патент РФ, № 2017143868) [18] реализована на базе универсальной офтальмологической хирургической системы «Оптимед Профи» (РУ №ФСР 2011/11396 от 11.11.2013 г.). Для оценки ее термической безопасности проводилась дистанционная инфракрасная термометрия с использованием тепловизора Testo 882 (Testo AG, Германия) с температурной чувствительностью NETD <60 мК, разрешением в 76800 температурных точек, температурным диапазоном до 550°С, погрешностью измерения ±2% от измеряемого значения. Настройки системы для ультразвуковой аспирации кортикальных масс при проведении экспериментов были следующие: производительность аспирации 12 мл/мин, предел вакуума 400 мм рт.ст., высота ирригационной емкости 60 см, рабочая частота ультразвука 32 кГц, мощность ультразвука 30%, время активации ультразвука 10 секунд, режим ультразвука — постоянный. В качестве ирригационного раствора использовали физиологический раствор комнатной температуры (25°С).

Эксперименты проводились с использованием свежих сепаратных свиных глаз (n=10) в условиях, максимально приближенных к реальным. Глаз фиксировали в титановом глазодержателе, под контролем микроскопа вводили наконечник ультразвукового инструмента до середины зрачка через парацентез размером 1,1 мм на меридиане 9 часов. Ирригационный наконечник вводили через парацентез 1,1 мм на меридиане 3 часов (рис. 1). Тепловизор устанав- ливали на штативе в вертикальном положении на расстоянии 20 см от исследуемой области. Фокус тепловизора настраивали на область парацентеза роговицы (место контакта разреза с рабочей частью ультразвукового инструмента). Затем последовательно включали ирригацию, аспирацию в и через 10 секунд регистрировали исходную температуру (t1). После этого активировали ультразвук в течение 10 секунд и регистрировали конечную температуру (t2). Подъемом температуры считали разность между конечной и исходной температурами.

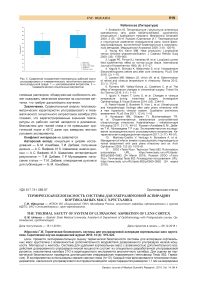

Для обработки полученных изображений использовано программное обеспечение Testo IRSoft, версия 4.3 (рис. 2).

Анализ статистических данных проводился с использованием прикладной компьютерной программы Microsoft Excel 2016. Использованы методы описательной статистики (средние значения и стандартное отклонение; распределение близко к нормальному).

Результаты. Анализ полученных данных показал, что ни в одной серии экспериментов не достигнут критический в отношении ожога роговицы уровень температуры. Максимальное зафиксированное значение температуры составило 33,5°С, средний подъем температуры 5,1±1,4°С. Пример полученной термограммы приведен на рис. 3.

Обсуждение. Нагрев зоны разреза складывается из двух компонентов: нагрев собственно металла при работе ультразвука и трение рабочей части инструмента о края разреза [10, 11]. Причиной возникновения ожога может быть длительная окклюзия аспирационной линии, длительное использование высоких значений мощности ультразвука, несоответствие рабочей части инструмента и размера разреза, отсутствие внешнего охлаждения рабочей части ультразвукового инструмента ирригационным раствором [11, 13, 14]. Разработанная система для удаления кортикальных масс с возможностью дополнительного воздействия дозированного ультразвука низкой мощности подразумевает использование ультразвукового аспирационного наконечника без манжеты. В ряде работ доказана термическая безопасность такого подхода при удалении ядра хрусталика, где используются гораздо более высокие значения мощности ультразвука [19, 20].

В ходе экспериментов задавались заведомо более жесткие параметры по сравнению с режимами, в которых предполагается работа ультразвукового инструмента в условиях операционной: завышенные значения мощности ультразвука, заниженные значения производительности аспирации, что было сделано с целью приближения условий эксперимента к условиям частичной окклюзии аспирационной линии. Несмотря на это, ни в одном из экспериментов не достигнут критический уровень температуры.

Заключение. Проведенные термометрические исследования позволяют заключить, что разработанная система для удаления кортикальных масс хрусталика с возможностью дополнительного воздействия дозированного ультразвука низкой мощности является термически безопасной в отношении ожога разреза роговицы.

Список литературы Термическая безопасность системы для ультразвуковой аспирации кортикальных масс хрусталика

- Иошин И.Э. Факоэмульсификация. M.: Апрель, 2012; 104 с.

- Lamoureux EL, Fenwick E, Pesudovs K. The impact of cataract surgery on quality of life. Curr Opin Ophthalmol 2011; 22(1): 19-27

- Малюгин Б. Э. Хирургия катаракты и интраокулярная коррекция: итоги и перспектива. В сб.: Материалы IX Съезда офтальмологов России: тез. докл. М., 2010; с. 192-5

- Азнабаев Б.М., Дибаев Т. И., Мухамадеев Т. Р. и др. Современный взгляд на этап ирригации-аспирации кортикальных масс при факоэмульсификации. Медицинский вестник Башкортостана 2018: 13 (1): 102-5

- Азнабаев Б.М. Ультразвуковая хирургия катаракты - фако-эмульсификация. М.: Август Борг, 2016; 144 с.

- Канюков B.H., Горбунов А. А. Модификация техники ультразвуковой факоэмульсификации у пациентов с плотной ядерной катарактой. Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии 2008 URL: http://www.eyepress.ru/article.aspx76192 (25 December 2018)

- Кривко С. В., Терещенко Ю.А., Сидоренко Т. К. и др. Анализ причин разрыва задней капсулы хрусталика при выполнении факоэмульсификации катаракты молодыми хирургами. Современные технологии в офтальмологии 2014; (2): 29-30

- Gimbel HV, Sun R, Ferensowicz M, et al. Intraoperative management of posterior capsule tears in phacoemulsification and intraocular lens implantation. Ophthalmology 2001; 108: 2186-9

- Сметанкин И. Г. Температурные и структурные изменения операционной раны после факоэмульсификации, выполненной бимануальным и коаксиальным методами. Медицинский альманах 2009; 3 (8): 126-9

- Sugar A, Schertze RM. Clinical course of phacoemulsification wound burns. J Cataract Refract Surg 1999; 25 (5): 688-92

- Zacharias J. Thermal characterization of phacoemulsification probes operated in axial and torsional modes. J Cataract Refract Surg 2015; 41 (1): 208-16

- Bradley MJ, Olson RJ. A survey about phacoemulsification incision thermal contraction incidence and causal relationships. Am J Ophthalmol 2006; 141 (1): 222-4

- Азнабаев Б. M., Мухамадеев Т. Р., Бикчу-раев Д. Р. и др. Температура зоны тоннельного разреза при коаксиальной факоэмульсификации. Вестник Оренбургского государственного университета 2009; (12): 6-8

- Osher RH. Shark fin: a new sign of thermal injury. J Cataract Refract Surg 2005; 31: 640-2.

- Soscia W, Howard JG, Olson RJ. Microphacoemulsification with WhiteStar: a wound temperature study. J Cataract Refract Surg 2002; 28 (6): 1044-6

- Belkin A, Abulafia A, Michaeli A. Wound temperature profiles of coaxial mini-incision versus sleeveless microincision phacoemulsification. Clinical and Experimental Ophthalmology 2017;45:247-53

- Азнабаев Б.М., Мухамадеев ТР, Дибаев ТИ. и др. Способ аспирации кортикальных масс и устройство для его осуществления: заявка на патент РФ, № 2017143868; 2017

- Илюхин О. E., Кумар Г.Л. Термографический анализ коаксиальной, микрокоаксиальной и бимануальной факоэмульсификации. Российский офтальмологический журнал 2010; 3 (1): 8-13

- Fu С, Chu NYu X, et al. Bimanual Microincision Cataract Surgery versus Coaxial Microincision Cataract Surgery: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials and Cohort Studies. J Ophthalmol 2017; 2017: 1-9.

- Mencucci R, Ambrosini S, Ponchietti C, et al. Ultrasound thermal damage to rabbit corneas after simulated phacoemulsification. J Cataract Refract Surg 2005; 31 (11): 2180-6