Термическое состояние деятельного слоя в криолитозоне Байкальского региона в контексте глобального потепления

Автор: Смирнова И.И., Куликов А.И., Куликов М.А.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 4 (39), 2012 года.

Бесплатный доступ

Наиболее заметное потепление климата на территории Байкальского региона происходит в последние 30-35 лет, что выразилось в повышении температуры воздуха на 1,5-2,5 оС и привело к переходу среднегодовой температуры воздуха в ряде пунктов через рубежный порог 0 оС. Мощность СТС по сравнению с 1909 г. увеличивается на 140-170 см, однако имеются геосистемы, где наблюдается ужесточение мерзлотно-термических условий. Рассмотрен теплофизический эффект леса и напочвенных покровов.

Глобальные изменения, потепление климата, климатический тренд, многолетняя (вечная) мерзлота, сезонноталый слой

Короткий адрес: https://sciup.org/142142585

IDR: 142142585 | УДК: 502.3:504.7

Текст научной статьи Термическое состояние деятельного слоя в криолитозоне Байкальского региона в контексте глобального потепления

Из схемы районирования [3] следует, что примерно на 1/4 территории ЕТР и 2/3 территории АТР влияние многолетнемерзлых пород на экосистемы следует оценивать как повсеместное. В Байкальском регионе (БР) сплошная криолитозона занимает примерно 15%, переходная прерывистая с островами таликов – 30, переходная островная – 45, талики со сплошным ареалом – 10%. Обращает на себя внимание площадное доминирование переходной полосы.

Переходная зона отличается неустойчивым термодинамическим равновесием. Высокотемпературная многолетняя мерзлота легко деградирует при техноконверсии внешних условий теплообмена: удалении напочвенных покровов (органогенного фиброслоя и снежного покрова), сведении леса, распашках и др. [5] Понятно, что данное обстоятельство повышает природные опасности и риски в БР, особенно в связи с потеплением глобального климата.

По данным Всемирной метеорологической организации (Изменение климата…, 2003), с 1860 по 1998 г. глобальное повышение температуры воздуха составило около 0,8оС. В отдельных пунктах российского Севера за последние 30-35 лет температура воздуха выросла на 1,0-1,5оС, тогда как глобальная температура повысилась за этот период только на 0,4оС. Наибольшие изменения климата происходят в умеренных широтах (Мельников и др., 2007), т.е. в переходной полосе с высокотемпературной неустойчивой мерзлотой. Здесь за последние 30-35 лет потепление выражается повышением температуры воздуха на 1,6-2,1оС [2].

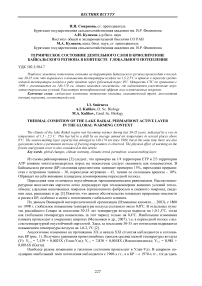

Аналогичные изменения на протяжении ХХ и начала XXI столетия наблюдаются в котловинах БР (рис. 1). Получены уравнения прямолинейных трендов среднегодовой температуры воздуха (У): У (+) = 7,439 + 0,0025Х (Улан-Удэ); У (+) = 7,830 + 0,0018Х (Новоселенгинск); У (+) = 8,984 + 0,0016Х (Кяхта).

Наиболее резкие изменения в тепловом состоянии происходят в Улан-Удэ. В северном полушарии наибольший темп потепления наблюдается с 1960-х гг., а в БР – с 1970-х гг., тогда здесь за последние 30-35 лет рост температуры воздуха составит 1,5-2,5оС, т.е. градиент прямолинейного тренда равняется 0,05-0,08оС/год.

Рис. 1. Многолетняя динамика и тренды среднегодовой температуры воздуха в Байкальском регионе

Очень важно, что в Улан-Удэ и Кяхте среднегодовая температура пересекает нулевой рубеж. Рубежность ОоС в том, что в этих районах теплофизически и термодинамически становится невозможным новообразование мерзлоты, а существовавшая островная мерзлота не имеет перспектив сохраниться. Весьма опасны по последствиям температурные изменения в вечномерзлотных областях. Здесь здания и сооружения, рассчитанные на монолитную мерзлоту в основании фундаментов, окажутся в состоянии неравномерной деформации и релаксации напряжений, возникнет угроза их обрушения.

Согласно дифференцированному анализу, в Забайкалье среднегодовые температуры повышаются в основном за счет возрастания температуры холодного периода года. Температуры теплого периода года или остаются неизменными, а на большей части БР они снижаются. Можно констатировать, что зимы теплеют, а лето становится холоднее.

Изменение климата отражается на термическом состоянии деятельного слоя (в многолетнемерзлой криолитозоне СТС - сезонноталого слоя) и верхней кровли многолетней мерзлоты.

Современное повышение температуры на глубине 10 м составило на Европейском Севере 0,3оС, а на севере Западной Сибири - 1,2оС [12]. Согласно прогнозам [9], в Западной Сибири температура вечной мерзлоты на глубине 10 м к 2020 г. повысится на 1оС, а к 2050 г. - на 1,5-2,0оС. При этом мощность СТС увеличится на 15-25 и даже на 50%. К середине XXI в. площадь сплошной вечной мерзлоты может сократиться на 12-15%, а ее граница сместиться к северо-востоку на 150-200 км.

Вместе с тем следует отметить, что на повышение среднегодовой температуры воздуха СТС реагирует неоднозначно. Так, по инструментальным наблюдениям в Центральной Якутии, где потепление климата по сравнению с другими регионами происходит наиболее заметно, глубина сезонного протаивания изменяется или слабо, или за последние 20-25 лет вообще не отмечается (на залесенных участках), или даже фиксируется отрицательный тренд изменения температуры (мелкодолинные ландшафты стационара Чабада) [12, 8].

Неоднозначность реакции СТС на постоянно прибавляющуюся мощность теплового импульса из атмосферы вызвана инерционностью почвенно-криогенной системы и наличием механизмов саморегуляции.

По нашим данным, количество атмосферных осадков, в том числе и твердых в БР, не имеет трендовых изменений, а в Центральной Якутии отмечается уменьшение снежности. Это означает, что повышение зимней температуры компенсируется снижением теплоизолирующей и отепляющей роли снега, в результате мерзлотно-тепловой режим СТС Центральной Якутии остается стабильным. В БР стабилизации мерзлотно-теплового состояния СТС основная роль принадлежит теплому периоду, который продолжительнее, чем в высоких широтах, а понижение положительных температур (лето стало холоднее) ведет к ослаблению прогревания и теплоаккумуляции в

СТС. Имеющихся резервов отрицательного теплового импульса, хоть и ослабленного глобальным потеплением, достаточно для промерзания менее нагретой протаявшей толщи.

Чтобы доказать это утверждение, необходимо по материалам многолетних наблюдений провести расчет теплового баланса СТС.

Снежный покров в таких континентальных областях, как Забайкалье и БР, имеет особо выраженный отепляющий эффект. Охлаждающее влияние снега проявляется только при задержке таяния. В зависимости от толщины и плотности теплопроводность снежного покрова колеблется в широких пределах. В Калакане под лесом при пониженной плотности (0,13-0,21 г/см3) теплопроводность снега равняется 0,15 Вт/м ⋅ К, а на открытых участках переотложение и уплотнение вызывают рост его теплопроводности до 0,20-0,21 Вт/м ⋅ К. Максимальный перепад температуры в толще снега толщиной 6 см равняется 12,7оС, а 18 см – 15,7оС. Удельный теплоизолирующий эффект составляет 2,12 и 0,87о С/см соответственно. Теплоизолирующий эффект снега зависит от природной зоны. Так, в степи (Новоселенгинск) термический скачок в снеге достигает всего 1,6оС, а в лесостепи – 3,0оС. В таежных ландшафтах скачок возрастает до 7,3 (Икатский перевал), 9,4оС (Гуод-жикит).

Несмотря на приведенные выше данные, теплофизический эффект снега в БР не так велик, как это ожидается. В основе последнего лежит ряд причин. Образование устойчивого снежного покрова происходит уже после перехода температуры воздуха через 0оС и глубокого (до 1 м) промерзания почв. Ввиду низких температур и сухости воздуха снег имеет сыпучую консистенцию и легко переотлагается даже при слабом ветре, почему степень сплошной покрытости территории снегом неравномерная и небольшая. В изменении теплофизических свойств снежного покрова кроме процессов метаморфизации и перекристаллизации принимают большое участие процессы абляции. Только за март в степи при возгонке теряется 20-40 мм воды снега, и конечно, наиболее важная причина – это незначительное количество твердых осадков.

На широтах Забайкалья и БР в тепловом балансе СТС особенно большая роль принадлежит лесу и органогенным напочвенным покровам.

Лес и органогенные напочвенные покровы на климат стволов (климат приземного слоя) и почвенный климат влияют двояко. В теплое время года их влияние охлаждающее, а в холодное – отепляющее. Среднегодовой фитоклиматический эффект зависит от соотношения длительностей полупериодов. В высоких широтах общий эффект отепляющий, так как зима длиннее лета, а на широтах БР лесные ландшафты отличаются наиболее суровыми мерзлотно-климатическими условиями. Сведение леса, сдирание слоя дернины, лесной подстилки, степного войлока, торфа сопровождаются тепловым ударом на почву и способны привести к деградации мерзлоты.

По расчетам по методике А.В. Павлова (1984), в лугостепи Еравнинской котловины радиационный баланс равен 14723 МДж/м2 ⋅ год, в кронах деревьев – 2083, тогда как под кронами, в области климата стволов – всего 833 МДж/м2 ⋅ год [6, 7]. За три летних месяца в Еравнинской котловине оголенная антропогенно нарушенная поверхность энергетически обеспечена на 122 МДж/м2 больше, чем ненарушенная естественная (табл. 1), что эквивалентно повышению среднегодовой температуры почвогрунтов на 1,5-2,0оС, и чего достаточно для увеличения мощности СТС и деградации вечной мерзлоты.

Таблица 1

Радиационный баланс деятельной поверхности при техногенном нарушении, МДж/м2 ⋅ мес.

(расчетные данные)

|

Характер деятельной поверхности |

Месяц |

|||

|

VI |

VII |

VIII |

VI-VIII |

|

|

Мохово-торфяной с ерником, влажный |

311 |

292 |

230 |

833 |

|

Оголенный, сухой |

349 |

333 |

273 |

955 |

Охлаждающий эффект органогенных напочвенных покровов возникает из-за сезонного неравенства теплофизических свойств. В мерзлом состоянии коэффициент теплопроводности грунтов увеличивается λт<λм («т» и «м» относятся к талому и мерзлому состояниям), а коэффициенты объемной теплоемкости, наоборот, уменьшаются (Соб(т)>Соб(м)). Это приводит к тому, что отрицательные тепловые импульсы проникают относительно легче и глубже, в СТС происходит аккумуляция холода, тогда как положительные тепловые импульсы проникают в профиль с трудом при пониженной теплопроводности и высокой теплоемкости талого напочвенного покрова и самого почвогрунта. Летом термическое сопротивление напочвенного покрова (Rпл) больше, чем зимой (Rпз). В БР максимальное охлаждающее влияние лесной подстилки оценивается величиной 2,45оС/см. Термическое сопротивление подстилки в талом состоянии равняется 0,12-0,30, а в мерзлом – 0,03-0,05 (м2⋅К)/Вт.

Месяцы

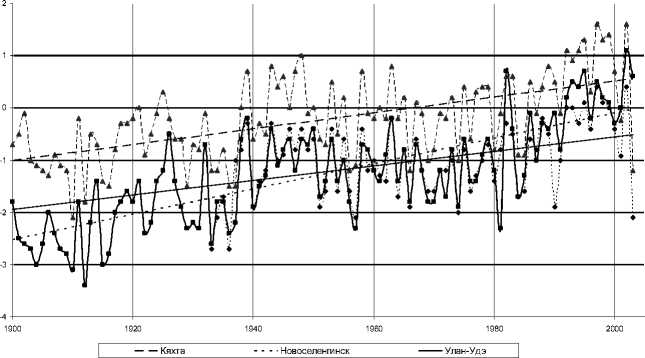

Рис. 2. Изменение разности температур между площадками на вырубке с оголенной поверхностью и в коренном высокополнотном лиственничнике. Разность: 1 – 0-3оС, 2 – 3-6оС, 3 - >6oC

Охлаждающая роль леса наибольшая в мае–июне, разность температуры лес–степь на глубине 5 см почвы составляет 4,5-5,3оС. Сведение леса и удаление напочвенного покрова вызывает увеличение мощности СТС деятельного слоя. При этом в активный влагооборот вовлекается до 50-200 мм дополнительного количества воды векового запаса мерзлоты в зависимости от ее льди-стости. Особенно большие температурные контрасты создаются до глубины 50-70 см. Температура оттаивающей сезонной мерзлоты на 3-6оС выше на вырубке, чем под коренным лесом (рис. 2).

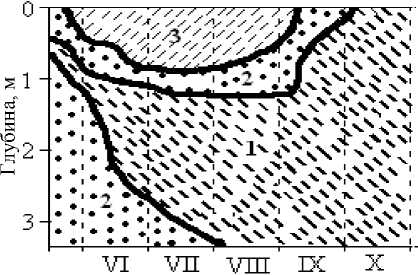

Расчеты показывают, что за 10, 20 и 50 лет после вырубки леса температурные изменения проникают на глубину примерно на 70, 100 и 162 м соответственно. Объективное представление о вековом и внутривековых изменениях мощности СТС можно получить, используя данные начала XX в., приведенные в монографии А.В. Вознесенского и В.Б. Шостаковича «Основные данные для изучения климата Восточной Сибири» (1913). Эти авторы сообщают, что по Забайкальской области имеется 176 пунктов, по которым есть сведения о мерзлоте. Для одного из пунктов Еравнин-ской котловины (с. Укыр) приводятся данные инженера Г.Е. Кабанова, полученные 28 августа 1909 г. (табл. 2). В 1981 г. эти геосистемы в окрестностях с. Укыр были идентифицированы, и в них буровым методом определена глубина протаивания почв. Повторные исследования проведены в 2008 г.

Что касается дат, то заметим, что русская метеорология перешла на григорианский календарь (новый стиль) еще в XIX в., а в быту новый стиль принят с 1918 г., поэтому даты, приведенные Г.Е. Кабановым, видимо, являются метеорологическими, т.е. соответствующими современным, поэтому не требуют поправок.

Сравнительный анализ показывает, что пространственное поле вековой и внутривековых изменений мощности СТС в Еравнинской котловине, входящей в южную полосу перехода сплошной вечной мерзлоты к прерывистой и островной, достаточно неоднородно. За 1909-1981 гг. наибольшие изменения в глубине протаивания почв произошли в открытых геосистемах. Так, на заливном лугу (язык оригинала сохранен) (геосистема 7) к 1981 г. почва стала протаивать на 99 см больше, чем в 1909 г., а за последующие 27 лет здесь мощность СТС увеличилась еще на 70 см и в настоящее время равняется 280 см, т.е. достигает почти максимальной величины, характерной для фоновых лугово-черноземных степных геосистем Еравнинской котловины (геосистема 9). В открытых геосистемах также наблюдается наибольший тренд изменения мощности СТС. Вместе с тем сла-бодренированные криогидроморфные почвы (геосистемы 1 и 4) характеризуются высокой устойчивостью.

|

сч 6 s bi on Я I 8 S ! a H ^ И M в i я |

£ s h H В i |

к з =8 2 3 |

5. |

ч. ^ |

||||||

|

в 3 5 a |

5 |

ч у г |

||||||||

|

К 3 2 a |

e* |

г g s |

||||||||

|

в ! 1 |

DO - Is |

2 |

4 |

s |

2 |

< |

||||

|

3^ ^8 |

о |

2 |

c |

о |

5 S с |

|||||

|

s |

S |

* |

у |

^ д q |

||||||

|

5 H ! ь 5 К i & i в g |

6 s II 1 § § я 1 ® Я Й g i s 1 111 M^B hi g si s h S м К 5 ° M Hi III hi Ш fc® 8 и Я о i; к S 8 -■ e 5 E |

g 1 1 >s 1 и К a у g 1 i 1 § Щ 1 5 s 01 g & & 5 G>§ rj & e |

a s I i I $ H о ° s! I 1 g ^ и К К в § g й 5 я £ 1 IS Я w si ё§ Й |

i у гЕн 1 ft ^ si Н Ж н 11 ^i |

>s 8 К и g Я к 1 1 я 1 1 h Я эн И 1Г 11 И в Sr И |

9 8 ^1 1! и! h= Щ JK Hi К Ц г |

я ^ к ; i И h ц а и и н -ч R j,-j Hl И1 1 с * D » * |

|||

Здесь приращение мощности СТС весьма незначительно (до 3 см) и находится в пределах ошибки измерения или в пределах ежегодных колебаний глубины протаивания. Кроме того, нельзя исключать и тот факт, что в 2008 г. криолитологические измерения проводились хоть и немногим, но раньше срока достижения максимальной глубины протаивания, который наступает в период перехода температуры воздуха через 0оС [6]. Также небольшие тренды изменения характерны и для глубины протаивания почв лесных геосистем.

Из приведенных данных ясно, что в тех геосистемах, где к факторам почвенного климатообразования относятся затрудненный дренаж, постоянно высокое увлажнение и экранированность деятельной поверхности древесно-кустарниковой и естественной травянистой растительностью и особенно органогенными напочвенными покровами, тепловое равновесие почвогрунта устойчиво и глубина протаивания стабилизирована. При усугублении увлажнения и криогидроморфизма происходят ужесточение мерзлотно-тепловых условий и проградация вечной мерзлоты.

Из рассмотренных двух временных срезов последний (2008) характеризуется более высокими значениями тренда, что указывает на усиление теплового импульса в почвы. Это находится в соответствии с общей эволюцией тренда потепления климата в северном полушарии за последние 30 лет.

1909 1981 2008

Год

Рисунок 3

Аппроксимация огибающих кривых тренда протаивания почв Еравнинской котловины за 1909-2008 гг.:

-

1) У = 163,8 - 0,0707Х - 0,00787Х2;

-

2) У = ехр (4,964 + 0,00437Х);

-

3) У = ехр (4,91 + 0,00152Х);

-

4) У = 146,4 + 0,1357Х - 0,001475Х2;

-

5) У = ехр (4,948 + 0,00437Х);

-

6) У = ехр (4,839 + 0,00731Х);

-

7) У = ехр (4,702 + 0,00913Х);

-

8) У = ехр (4,918 + 0,00640Х);

-

9) У = ехр (4,796 + 0,00796Х).

Как видно, математические модели отклика мерзлотных почв на потепление имеют разный вид, что обусловлено неоднородностью их теплофизических свойств и различиями по термическому состоянию.