Терминологическое определение форм матки у сельскохозяйственных животных

Автор: Пчеленко С.П.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: В порядке обсуждения

Статья в выпуске: 4 т.40, 2005 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются материалы зарубежной и отечественной литературы конца XIX-середины ХХ веков и современных источников, посвященных классификации форм матки у сельскохозяйственных животных. На основании анализа учебной литературы и латинской терминологии предлагается считать степень слияния отделов матки с образованием непарных полостей классификационным признаком. Выделено пять форм матки: duplex, bipartitus, divisus, или septus, bicornis и simplex. Форму матки коровы, мелких жвачных и свиней предлагается обозначать как uterus divisus, или septus, а матку кобылы - uterus bicornis.

Короткий адрес: https://sciup.org/142133106

IDR: 142133106 | УДК: 636:591.466

Текст научной статьи Терминологическое определение форм матки у сельскохозяйственных животных

Необходимость описания анатомического материала столкнула автора с отсутствием единообразия в терминологическом определении форм матки у сельскохозяйственных животных. При анализе отечественной литературы по анатомии сельскохозяйственных животных оказалось, что проблема значительно сложнее, чем первоначально можно было предположить. Поэтому начальные результаты работы по осмыслению этого материала показались достаточно значимыми и были представлены ветеринарным акушерам (1). Последующее изучение материала коснулось данных литературы по терминологии определения формы матки у млекопитающих в целом (2). Использование выводов этой работы, а также привлечение нового материала по анатомии сельскохозяйственных животных, в том числе и современных зарубежных источников, позволяет рассмотреть имеющийся материал более углубленно, а первоначальные выводы сделать более полновесными.

В таблице приведены термины, применяемые для определения формы матки у сельскохозяйственных животных как в России (начиная с 1877 года), так и за рубежом (3-23). Первое, на чем останавливается внимание, это полное отсутствие единства взглядов на терминологическое определение формы матки у коровы и свиньи. Однако даже имеющемуся единству взглядов отечественных авторов и авторов переводных изданий на форму матки у кобылы (uterus bicornis) противостоит такое же единодушие современных зарубежных исследователей (uterus bipartitus) (20, 21, 23). Единодушие же авторов, названных первыми, в отношении формы матки у козы и овцы при отсутствии единодушия во взглядах на форму матки у коровы видится весьма сомнительным, так как вряд ли есть основания говорить о различиях формы матки у жвачных животных в целом.

Можно было бы много говорить об особенностях приведенного в таблице материала, но для реализации целей настоящей работы важно отметить лишь одно: у большинства авторов определение формы матки не является тем, что называют «эстафетным цитированием». В большинстве работ довольно подробно представлены соображения, в соответствии с которыми проведена терминологизация формы матки у животных различных видов. Поэтому проблема не в отсутствии теоретических посылок, а в том, что эти посылки у разных авторов весьма различны. И разнобой этот приводит порой к ситуациям вполне анекдотичным. Так, в 1990 году единообразие по определению формы матки у кобылы было вдруг нарушено. В учебнике В.И. Георгиевского появился рисунок со следующими подписями: а — двойная матка грызунов, б — двурогая матка свиньи, в — полудвурогая матка жвачных, г — матка лошадей и приматов (24, стр. 417).

Терминологическое определение формы матки у сельскохозяйственных животных разных видов на основе обзора данных литературы

|

Автор (год издания) |

Кобыла |

Корова |

Коза, овца |

Свинья |

Цит. по ист. |

|

Л. Франк (1877) |

Bicornis |

Divisus |

Divisus |

Divisus |

3 |

|

Л. Франк (1890) |

Bicornis |

Bicornis |

Bicornis |

Divisus |

4 |

|

К. Гармс (1902) |

Bicornis |

Bicornis |

Bicornis |

Divisus |

5 |

|

Л. Франк (1910) |

Bicornis |

Bicornis |

Bicornis |

Divisus |

6 |

|

В. Элленбергер с соавт. (1913) |

Bicornis |

Bipartitus |

Bicornis |

Bicornis |

7 |

|

Р. Диссельгорст (1914) |

Bicornis |

Bicornis |

Bicornis |

Bipartitus |

8 |

|

Р. Диссельгорст с соавт. (1927) |

Bicornis |

Bicornis |

Bicornis |

Bicornis |

9 |

|

Д.М. Автократов (1931) |

Bicornis |

Bipartitus |

Bicornis |

Bicornis |

10 |

|

О. Гиндин (1933) |

Bicornis |

Divisus |

Bicornis |

Bipartitus |

11 |

|

Л.Н. Марков (1934) |

Bicornis |

Bipartitus |

Bicornis |

Bicornis |

12 |

|

А.Ф. Климов с соавт. (1934) |

Bicornis |

Bicornis |

Bicornis |

Bicornis |

13 |

|

Д.М. Автократов (1949) |

Bicornis |

Bicornis |

Bicornis |

Bicornis |

14 |

|

П.А. Глаголев с соавт. (1956) |

Bicornis |

Bicornis |

Bicornis |

Bicornis |

15 |

|

В.Н. Жеденов (1958) |

Bicornis |

Bipartitus |

Bipartitus |

Bicornis |

16 |

|

А.И. Акаевский с соавт. (1978) |

Bicornis |

Bicornis |

Bicornis |

Bicornis |

17 |

|

А.П. Елисеев с соавт. (1984) |

Bicornis |

Bicornis |

Bicornis |

Bicornis |

18 |

|

К.О. Валюшкин с соавт. (2001) |

Bicornis |

Bipartitus |

Bipartitus |

Bipartitus |

19 |

|

A.M. Sorensen (1979) |

Bipartitus |

Bipartitus |

Bipartitus |

Bicornis |

20 |

|

E.S.E. Hafes (1980) |

Bipartitus |

Bipartitus |

Bipartitus |

Bicornis |

21 |

|

R.H.F. Hunter (1980) |

Simplex |

Bipartitus |

Bipartitus |

Bicornis |

22 |

|

L.E. McDonald с соавт. (1989) |

Bipartitus |

Bipartitus |

Bipartitus |

Bicornis |

23 |

Очередной терминологический «гибрид» для матки коровы воспринимается уже как нечто привычное. А вот сведение форм матки кобылы и приматов в одну группу, причем не поименованную терминологически, просто шокирует, тем более, что приведенный рисунок повисает в полном текстуальном вакууме. Иначе говоря, о нем в тексте нет ни слова, как ничего не говорится и о том, является ли этот рисунок авторским или заимствован.

Ситуация становится еще анекдотичнее, когда обнаруживается источник заимствования рисунка. Оказывается, что рисунок этот взят из переведенной у нас в стране книги Р.Х.Ф. Хантера (25). Дело в том, что при сравнении с оригиналом (22) оказалось, что нет никакой «полудвурогой» матки, а матка жвачных отнесена, согласно доминирующей в англоязычной литературе традиции, к двураздельной — bipartite uterus. И матка лошадей, и матка приматов и под рисунком, и в тексте поименована как простая — simplex uterus (22, стр. 10-11). В переводном варианте книги Хантера матка кобылы поименована «двурогой», а матка жвачных, как и в первоисточнике, определена как «двураздельная», однако в подрисуночной подписи фигурирует термин «полудвурогая» (24). Учитывая путаницу, возникшую при переводе этой работы, мы из трех рассмотренных источников, включили в хронологическую таблицу лишь первоисточник Хантера (22). Ибо его автор, хоть и единственный в исследованной литературе, кто относит матку кобылы к uterus simplex, делает это, опираясь на вполне понятные доводы. Но доводы, как и у других авторов, имеют отличающуюся методологическую основу и в силу этого ведут к отличным от других авторов результатам классификации. И потребовалось свести всех авторов в одну таблицу, чтобы увидеть эти различия, осознать их размах и прийти к мысли, что если вести анатомию от А. Везалия, то на 460-м году после выхода в свет его основного труда мы могли бы иметь и более однородные воззрения на рассматриваемый предмет.

Реализация этой задачи требует соблюдения следующих методологических установок:

-

— наличие ясно осознаваемого единого принципа классификации форм матки;

-

— выделение теоретически возможных форм матки в соответствии с установленным принципом классификации;

-

— отнесение форм матки у конкретных групп животных к теоретически возможным.

Выделение теоретически возможных форм матки является принципиальным методологическим моментом, иначе работа с фактическим анатомическим материалом будет, что называется, «работой вслепую».

Критерием определения формы матки, по данным подавляющего большинства авторов (в связи с существующей латинской терминологией), служит степень слияния различных отделов этого органа (эмбриологически — степень слияния Мюллеровых каналов). Впервые этот принцип был сравнительно пространно изложен Р. Диссельгорстом (8). Поэтому вряд ли можно считать корректным использование авторами зарубежных учебников сложившейся латинской терминологии с дифференцирующим критерием, не имеющим к этой терминологии прямого отношения. В этих учебниках для определения формы матки были использованы относительные размеры отделов органа (тела и рогов) без учета степени слияния последних. Весьма важно уяснить, что под слиянием отделов матки следует понимать не сращение (в этом случае между сросшимися отделами остается перегородка), а именно слияние — элиминация перегородки с образова- нием общей непарной полости.

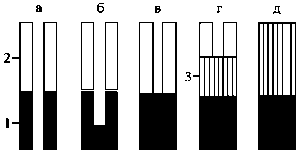

Основные формы матки у сельскохозяйственных животных по степени слияния отделов: а, б, в, г и д — соответственно uterus duplex, uterus bipartitus, uterus divisus (septus), uterus bicornis и uterus simplex; 1, 2 и 3 — соответственно шейка (cervix), рога (cornua) и тело (corpus uteri) матки.

Касаясь второго аспекта, требующего упорядоченного рассмотрения прежде всего следует отметить, что вычленению подлежат варианты слияния с образованием непарной полости только отделов матки, то есть шейки (cervix) и рогов (cornua uteri); влагалище не является отделом матки, поэтому в дальнейшем не учитывается. При этом форма матки схематически сводится к продольному сечению двух трубок, что согласуется с определением Диссель-горста (8). Степень схематизации анатомических форм в этой работе может показаться неприемлемой. Однако нам ближе мнение, выска- занное Павловым: «Степень схематизации в некоторых случаях достигает такого уровня, что на основании схемы уже невозможно представить, как же выглядит орган в действительности. Такие схемы чрезвычайно удобны для выяснения самых коренных отличий или сходства изучаемых органов, систем или аппаратов» (26, стр. 11).

Исходя из принятого принципа, можно выделить пять форм матки (рис.): а — матка представлена двумя отдельными трубками, не имеет общих полостей и открывается во влагалище двумя самостоятельными отверстиями шеек; определяется как двойная (uterus duplex); б — общую полость образуют сросшиеся каудальные концы шеек, поэтому матка открывается во влагалище одним отверстием; определяется как двураздельная (uterus bipartitus); в — полное срастание шейки, которая представлена непарной полостью, рога открываются в эту полость двумя отдельными отверстиями; эта форма матки описана уже в первых двух переведенных в России руководствах по ветеринарному акушерству в 1877 (Франк) и 1902 (Гармс) годах и определяется как раздельная (uterus divisus, или septus) (3, 5); г — непарную полость образуют не только шейки матки; каудальные концы рогов матки, срастаясь образуют непарную полость, именуемую телом матки (corpus uteri), которое открывается в шейку матки одним отверстием; эта форма определяется большинством авторов как двурогая (uterus bicornis); д — все отделы матки сливаются, образуя непарные полости; определение — простая матка (uterus simplex).

Имея теоретически выделенные формы матки, попробуем разобраться с их определением у сельскохозяйственных животных. У кобылы матка имеет большое тело, практически равное длине рогов, поэтому ее без труда можно охарактеризовать как двурогую (uterus bicornis). Вычленяя вариант формы, свойственный корове, прежде всего отклоним вариант двураздельной матки (uterus bipartitus), так как у коров в отличие от этой формы шейка матки срастается полностью и на всем своем протяжении представлена непарной полостью. А отличительной особенностью двураздельной матки (uterus bipartitus), по нашей классификации, является именно частично слившаяся шейка матки.

Двурогая матка (uterus bicornis) отличается от раздельной (uterus divisus) наличием тела (corpus uteri), представленного непарной полостью, образованной сросшимися каудальными концами рогов. Наличие некоторого протяженного пространства, в котором рога матки открываются в шейку перед краниальной поперечной складкой (palma plicata) у раздельной матки (uterus divisus), показалось некоторым авторам достаточным основанием считать это пространство телом матки. Однако наличие некоторого исчезающе малого (по сравнению с размером рогов матки) протяженного пространства, в котором рога открываются в шейку, является лишь неотъемлемой геометрической особенностью строения раздельной матки (uterus divisus). Именно потому к этой форме матки (uterus divisus, или septus) мы относим матку коровы, что согласуется с классификацией Франка (1877 год) (3). Такая же форма характерна, на наш взгляд, и для матки свиней и мелких жвачных. Следует отметить, что матка коровы в целом отличается от таковой свиньи тем, что начальные концы рогов у шейки срастаются (без слияния, то есть без образования непарной полости); у свиней же рога отходят от шейки не сросшимися. Однако мы классифицируем форму матки по одному признаку — степени слияния отделов.

Здесь следует вернуться к терминологизации форм матки в упомянутых выше учебниках зарубежных авторов. Дело в том, что не только классифицирующий признак по отношению к традиционной латинской терминологии представляется некорректным, но и логика определения признака представляется непоследовательной. Так, авторы классификации форм матки в современных иностранных учебниках используют сложившуюся терминологию и в то же время своевольно меняют критерий классификации, сравнивая размер отделов матки, что уже является некорректным приемом. К тому же непонятно использование подобного критерия классификации. Например, помещенная в IV издании учебника под редакцией E.S.E. Hafez таблица 3-3 «Сравнительная анатомия репродуктивного тракта» вызывает лишь недоумение (21, стр. 50). На каком основании матки лошади и коровы отнесены к одному типу (uterus bipartitus) при следующих промерах:

Корова Кобыла

Длина тела матки, см 2-4 15-20 Длина рогов матки, см 35-40 15-25

Ведь очевидно различие не только по абсолютным показателям (тело матки у кобылы в 7 раз длиннее, а рога — в 2 раза короче, чем у коровы), но и по соотношению этих отделов — 1:1 у кобылы и 1:10 у коровы. Эти же сопоставления указывают на то, что отнесение авторами маток свиньи и жвачных к разным группам также противоречит предлагаемому ими принципу классификации, так как отношение длины тела матки к длине рогов, по данным таблицы, составляет так же, как у коров и овец, 1:10:

Длина тела матки, см

Свинья

Овца 1-2

Длина рогов матки, см

40-65

10-12

Еще более непонятным отнесение авторами самок жвачных и кобылы к одной группе делает абзац из второго издания этого учебника (27). На странице 71 авторы указывают, что жвачные имеют хорошо развитые рога матки, так как в них развивается плод. А у кобыл плод развивается в теле матки и поэтому, рога матки у кобыл развиты слабо.

Таким образом, из текста рассматриваемого учебника следует, что матки самок жвачных и кобыл, различаясь сразу по трем классифицирующим признакам (абсолютному размеру тела и рогов, соотношению длины рогов к длине тела матки и месту развития плода), тем не менее отнесены к одной группе — uterus bipar-titus. В то время как матки свиней и жвачных, не различающиеся по всем трем признакам, отнесены к разным группам — соответственно uterus bicornis и uterus bipartitus.

Следует отметить, что предлагаемый в этом учебнике принцип классификации форм матки по относительным промерам длины тела матки и рогов нельзя принять ни в качестве самостоятельного, ни в качестве возможного. Дело в том, что относительные промеры отделов матки как раз и являются прямым следствием степени срастания различных отделов полового тракта с образованием непарных полостей. А поскольку принцип, принятый в учебнике, вторичен по отношению к первоначально принятому в науке, то и само введение его в качестве классифицирующего представляется некорректным. Тому подтверждением и путаница в классификации, приведенной в учебнике.

Единственно верным определением форм матки у сельскохозяйственных животных представляется классификация Франка (3). К сожалению, последующие работы в силу разных причин основательно запутали классификацию форм матки у сельскохозяйственных животных. В числе ошибочного видится прежде всего изъятие из обращения и термина, и описания раздельной формы матки (uterus divisus). В равной мере ошибочным представляется и введение в анатомию сельскохозяйственных животных термина «двураздельная матка» (uterus bipartitus).

Поэтому необходимо подробнее рассмотреть отличительные особенности раздельной (uterus divisus, или septus) и двураздельной (uterus bipartitus) формы матки и историю появления этих терминов в России.

Впервые термин «uterus divisus» («uterus septus») появился в 1877 году в первом переведенном в России прижизненном выпуске учебника Франка для определения формы матки коровы (3). Весьма удачны (в смысле соответствия латинскому термину) как перевод термина (раздельная матка), так и применение его для обозначения формы матки у коровы и свиньи: «Раздельная матка имеет два рога и одну шейку; тело же так мало, что в нем не может развиваться зародыш» (3, стр. 27). И далее: «Собственно тело так коротко (самое большее 3 см длины), что в практическом отношении лучше сказать, что его вовсе нет, потому что на самом деле никогда ни плод, ни часть его не может лежать в этом неразвитом теле». И совсем непонятно зачем во II издании учебника в 1890 году, выпущенном уже после смерти Франка, составителям потребовалось, несмотря на столь стройные рассуждения в первоисточнике, обозначить матку коровы как двурогую (uterus bicornis): «Кроме труб находится еще 2 рога и одно большее или меньшее маточное тело, в котором может развиваться детеныш, или в котором, по крайней мере, лежат части яйца» (4). Что это за «части яйца», понять и представить, как они лежат в теле матки, не представляется возможным. Однако, сравнивая эти описания в I и II изданиях учебника, можно предположить, что имеет место неточный перевод. По-видимому, то, что переведено как «части яйца», необходимо 102

было перевести как «части плода». В этом смысле приведенное описание не выглядит бессмысленным, хотя необходимость такого изменения в учебнике не становится понятней. Термин «uterus divisus» отнесен авторами только к матке свиньи. Надо отметить, что все особенности этого издания перекочевали и в IV издание учебника, переведенное и изданное в России в 1910 году (6).

Через четверть века после выхода первого учебника Франка в России в 1902 году был переведен и издан учебник К. Гармса, в котором вновь фигурирует термин «uterus divisus»: «Очень короткое тело или его вовсе не бывает, и матка состоит собственно из своих двух рогов» (5, стр. 263). Однако автор использует этот термин столь же некорректно, на наш взгляд, как и составители II издания учебника Франка, отнеся к uterus divisus лишь форму матки свиньи, хотя причины отнесения формы матки коровы к двурогой несколько иные: «Корова также имеет двурогую матку, по крайней мере, по внешнему виду ее». Но если мы классифицируем форму матки по степени слияния отделов с образованием непарной полости, то при чем здесь «по внешнему виду». Знал бы Гармс, к какому разнобою мнений приведут такие отступления от правил классификации материала в последующие 100 лет! Прежде всего прямым следствием его фразы станет, по-видимому, «двурогая близкая к двураздельной» матка коров у А.Ф. Климова с соавт. (13, стр. 977). Та же смысловая привязка и у «полудвурогой» матки коровы и мелких жвачных в русском переводе книги Хантера (25), перекочевавшая и в учебник Георгиевского (24). Понятно, что во всех указанных случаях, определение формы матки не имеет латинского эквивалента.

Следовательно, из всех изданных в России до 1910 года учебников, наиболее корректным представляется описание формы матки uterus divisus (uterus septus) и отнесение к этой форме маток коровы, мелких жвачных и свиньи в I издании учебника Франка 1877 года (3).

В двух последующих переизданиях учебника Франка (4, 6) и книге Гармса (5) хотя бы для матки свиньи до 1910 года сохранялось описание строения и латинская терминология раздельной матки. Вышедший же в 1913 году перевод XII издания учебника В. Элленбергера с соавт. уже не содержит ни описания строения раздельной матки, ни ее латинского наименования вообще (7). Вместо этого матка свиньи стала «двурогой». Появилось и еще одно нововведение: матку мелкого рогатого скота и коровы (неизвестно в силу каких причин) вдруг начинают именовать разными терминами — соответственно bicornis и bipartitus. Хотя то обстоятельство, что у всех жвачных форма матки, по-видимому, анатомически идентична, нигде не оспаривалось.

В учебнике Элленбергера с соавт. впервые в отечественной литературе, посвященной анатомии сельскохозяйственных животных, появляется (и присутствует до сих пор) термин uterus bipartitus, который большинство биологов применяют обычно только для грызунов, да и то далеко не для всех. Авторы как-то осторожно матку коровы относят к uterus bipartitus: «У рогатого скота можно говорить об uterus bipartitus» (7, стр. 265). Да это и понятно, если помнить, что, с одной стороны, никто до появления этого учебника таких предложений не делал, а с другой стороны, матка коровы весьма отдаленно напоминает то определение для uterus bipartitus, которое авторы приводят чуть выше на той же странице: «состоит из двух разделенных перегородкой мешков, открывающихся, однако, общим отверстием во влагалище».

Чтобы понять, что в действительности представляет uterus bipartitus, обратимся к учебнику Видерсгюйма, переведенному и изданному в России в 1885 году (28). В этом учебнике сам термин uterus bipartitus и изображение этой формы матки появились в России, по-видимому, впервые. И изображение это в точности соответствует описанию в учебнике Элленбергера и Баума 1913 года, которое приведено 103

выше. К сожалению, приведением рисунка маток автор ограничивается, не указывая для каких животных характерна та или иная форма матки. Но уже самого рисунка uterus bipartitus в этом учебнике достаточно, чтобы мы могли увидеть, что совершенно правильно описав эту форму матки, Элленбергер и Баум в то же время совершенно неправильно отнесли к этой форме матку коровы. Поэтому следует отметить, что сколь необоснованно авторы изъяли из обращения в анатомии сельскохозяйственных животных термин «uterus divisus», столь же необоснованно они и ввели в обращение в этой области термин «uterus bipartitus».

Из учебника Р. Видерсгюйма (1885) рисунок с четырьмя формами матки перекочевал в российский учебник А.О. Бранта, изданный в 1887 году (29). Однако у него форма матки, поименованная у Видерсгюйма как uterus bipartitus, превращается в силу причин не оговариваемых в uterus divisus. При этом, указывая на животных, обладающих этой формой матки, Брант пишет: «некоторые грызуны» (29). Получается, давая абсолютно правильное описание матки «uterus bipartitus» и совершенно правильно отнеся эту форму к «некоторым грызунам», Брант в то же время совершенно неправильно называет ее uterus divisus. В этом случае можно согласиться с К.К. Раупахом, написавшим в предисловии к переводу II издания книги Франка об учебнике Бранта: «представляет собою довольно поспешно составленное извлечение из немецких учебников» (4, стр. 5). Однако критика коллеги не помешала самому Раупаху споткнуться на том же самом месте. В представленном II издании учебника Франка он в качестве русского эквивалента uterus divisus предлагает термин «двураздельная матка». Надо сказать, что в известной автору литературе русский термин «двураздельная матка» появляется впервые именно в этой работе и весьма сомнительным образом: то ли взамен термина «раздельная матка», то ли как его синоним, то ли просто по недосмотру. Тем не менее подобная ситуация сохраняется и при переиздании в России на русском языке учебника Франка в 1910 году (6). Таким образом, ситуация, будучи довольно путаной, внешне неискушенному человеку могла показаться весьма простой: двураздельная и раздельная матка — это синонимы для обозначения одной и той же формы матки, а стало быть, и их латинские эквиваленты также являются синонимами. Для упрощения стали пользоваться одной парой терминов: uterus bipartitus — двураздельная матка. Однако поскольку в этой паре совместились две совершенно разные по строению формы матки, то это только увеличило путаницу в терминологии форм матки.

Здесь следует заметить, что использование термина «uterus bipartitus» в России было усложнено еще и не совсем удачным его переводом. Из рисунка и описаний строения этой формы матки в упоминавшихся выше учебниках в контексте нашей статьи надо сказать, что uterus bipartitus первоначально идентифицировали по двум параметрам — степени слияния и степени сращения отделов матки, а именно: полное сращение маток по всей длине и лишь их частичное слияние в каудальной части. Все это представляется как единое образование, разделенное почти полностью внутренней перегородкой на две части, и именно поэтому uterus bipartitus (part — часть). Следовательно, правильно звучащим переводом могло бы быть «двучастная». Очень удачным русско-язычным эквивалентом мог служить и вариант «двухместная матка», приведенный в учебнике Л.Н. Маркова (30, стр. 11). Однако такой перевод, к сожалению, не прижился, и сам Марков уже через 3 года употребляет термин «двураздельная» (12, стр. 255).

Вариант перевода «двураздельная матка», по-видимому, подразумевает « состоящая из двух разделов » (отделов). Однако же звучание этого термина в русской речи вызывает, скорее, ассоциацию с «дважды разделенной». И это не так безобидно, как может показаться. Термин начинает влиять на описание строения матки. И уже встречаются рассуждения: «в результате чего и именуется двураздельной» (16, стр. 388). Из-за невразумительного перевода описание форм матки и привязка их к кон-104

кретным видам животных начинает происходить под диктовку русского написания и толкования термина. Это уже окончательно запутывает и без того достаточно запутанную ситуацию.

Дело в том, что в самом описании строения матки uterus bipartitus заложена разрушительная степень неопределенности. По-видимому, изначально uterus bipartitus была описана для некоторой ограниченной группы грызунов. При этом указывается на полное срастание отделов матки по всей длине и лишь незначительное слияние в каудальной части с образованием непарной полости. И неопределенной здесь является именно степень слияния отделов матки. В результате стремления авторов учебной литературы к одному и единственному признаку классификации форм матки полное сращение рогов перестало быть неотъемлемым признаком uterus bipartitus. Поэтому большинство авторов приняли за единственный классифицирующий признак степень слияния отделов матки.

По современному наиболее часто встречающемуся описанию uterus bipartitus, эта форма матки выглядит следующим образом: двураздельная матка отличается от двойной только тем, что каудальные концы маток срослись в непарную полость и она открывается во влагалище одним отверстием. Однако такое описание не отражает степени слияния отделов матки. Открыться же одним отверстием во влагалище матка может и при слиянии части шеек матки (cervix), и при полностью слившихся шейках в одну полость, и при полностью слившихся не только шейках, но и частично слившихся в тело матки (corpora utery) рогах матки. И это не беспочвенные рассуждения. Именно так описывает строение матки В.Н. Жеденов: «Двураздельная матка (uterus bipartitus) характеризуется еще большим слиянием задних концов обоих Мюллеровых протоков, в результате чего образуется непарное тело матки, открывающееся суженой шейкой во влагалище. Другой конец тела матки раздваивается и переходит в удлиненные рога. Полорогие, жвачные, оленевые, мозоленогие» (16, стр. 388). Иначе говоря, пользуясь неконкретностью определения степени слияния рогов у двураздельной матки, автор подводит под этот термин описание матки жвачных, и относит к этой форме, естественно, жвачных. Но, помня о «некоторых грызунах», автор и для них придумывает форму матки, которая отличается от обычной двойной матки (автор именует ее «двуустьевой») тем, что она открывается во влагалище вследствие «некоторого дальнейшего слияния» одним отверстием. И называет он эту матку «двойной одноустьевой» (16, стр. 387) . Еще один весомый «вклад» в запутывание терминологии.

Говоря о сделанном в данной работе предложении — термин двураздельная матка (uterus bipartitus) использовать для обозначения матки с частично слившейся шейкой — следует заметить, что конкретного описания такой формы матки с обозначением ее в качестве uterus bipartitus, в доступной автору литературе, найти не удалось. Тем не менее необходимо продолжить поиск. Прежде всего, идя от фактического материала, следует конкретизировать постоянно упоминаемых «иных грызунов» в качестве декларируемых носителей uterus bipartitus (в современной лексике — «некоторых грызунов»). Лишь в одном месте они конкретизируются. В упоминавшейся уже работе Жеденова (16), в которой, как указывалось, терминология запутана в наибольшей степени, тем не менее есть и конструктивная, будем надеяться, информация. Для формы матки «двойной одноустьевой», которая по описанию соответствует тому, что остальные авторы именуют uterus bipartitus, приведены виды — носители этой формы матки: «у трубкозуба и многих грызунов (мышиных, бобра, морской свинки, агути, пака)» (16, стр. 387).

Необходима и дальнейшая конкретизация видов грызунов, относимых авторами к двураздельной матке, и определение степени слияния шеек матки у видов, на которые уже есть указания в литературе. До нахождения формы матки с частично слившимися шейками, предложение по использованию термина двураздельная матка (uterus bipartitus) следует считать предварительным.

О принципиальной возможности существования такой формы матки свидетельствует сообщение М.Е. Toaff с соавт., которые при исследовании аномалий Мюллеровых каналов у женщин выявили сразу две формы так называемых «сообщающихся маток» (communicating uteri): две половинки матки соединялись на уровне шейки (тип 9 и тип 3с). Авторы рассматривают тип 9 как «низко сообщающуюся» форму матки (a low cervical communication), а тип 3с — как форму с частично разделенной шейкой (cervix subsepta). Для нас важно то, что обе эти формы имеют шейку, состоящую каудально из общей полости, а краниально, переходящую в две отдельные полости шейки матки, то есть полностью соответствуют определению двураздельной матки по предлагаемой классификации. В соответствии с правилом Кренке «то, что в виде аномалии встречается у одних видов, у других видов может являться нормой» (32, стр. 142) можно предполагать наличие двураздельной матки у определенных видов в норме.

Итак, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

-

— Классифицирующим признаком определения формы матки у сельскохозяйственных животных в связи с распространенной в учебной литературе латинской терминологией следует считать степень слияния отделов матки с образованием непарных полостей;

-

— Согласно предложенному фактору классификации, следует выделить пять форм матки: двойная (uterus duplex), двураздельная (uterus bipartitus), раздельная (uterus divisus, или septus), двурогая (uterus bicornis) и простая (uterus simplex);

-

— Отсутствие в современной учебной литературе, посвященной сельскохозяйственным животным, раздельной матки (uterus divisus, или septus) следует признать необоснованным. Так же, как и присутствие в этой литературе термина двураздельная матка (uterus bipartitus), введенного в анатомическую литературу для обозначения формы матки у ограниченного числа видов грызунов;

-

— Матку коровы (а также всех жвачных) и свиней следует обозначить как раздельную (uterus divisus, или septus), а матку кобылы — как двурогую (uterus bicornis);

-

— До нахождения формы матки с частично слившимися шейками (cervix), в норме свойственной каким-либо видам животных, предложение по использованию термина «двураздельная матка» (uterus bipartitus) для обозначения этой формы матки следует считать предварительным.

Выражаю огромную благодарность работникам Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки Л.К. Садовской, Н.В. Косиковой, С.В. Козловой и Л.Д. Козловой за понимание, поддержку и помощь в поиске нужного материала.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. П ч е л е н к о С.П. К вопросу о терминологическом определении форм матки у сельскохозяйственных животных. Мат. Междунар. науч.-произв. конф. по акушерству, гинекологии и биотехнологии репродукции животных. СПб, 2001: 115-117.

-

2. П ч е л е н к о С.П. Комбинативная изменчивость форм матки у млекопитающих. Любищевские чтения. Ульяновск, 2003: 101-109.

-

3. Ф р а н к Л. Руководство к ветеринарному акушерству. СПб, 1877, 1.

-

4. Ф р а н к Л. Руководство к анатомии домашних животных, главным образом лошади. II изд. Дерпт,

1890, 1.

-

5. Г а р м с К. Руководство к ветеринарному акушерству. СПб, 1902.

-

6. Ф р а н к Л. Руководство к ветеринарному акушерству. IV изд. СПб, 1910.

-

7. Э л л е н б е р г е р В., Б а у м Г. Руководство к сравнительной анатомии домашних животных. СПб,

-

8. Д и с с е л ь г о р с т Р. Строение тела домашних животных. СПб, Девриен, 1914.

-

9. Д и с с е л ь г о р с т Р., Н е м и л о в А.В. Строение тела домашних животных. Л., 1927.

-

10. А в т о к р а т о в Д.М. Курс анатомии сельскохозяйственных животных. М.-Л., 1931.

-

11. Г и н д и н О. Анатомия и гистология домашних животных. Харьков, 1933.

-

12. М а р к о в Л.Н. Анатомия с гистологией сельскохозяйственных животных. М.-Л., 1934.

-

13. К л и м о в А.Ф., А к а е в с к и й А.И. Системная анатомия домашних животных с основами гистологии. М., 1934.

-

14. А в т о к р а т о в Д.М. Анатомия домашних животных. М., 1949.

-

15. Г л а г о л е в П.А., И п п о л и т о в а В.И. Анатомия сельскохозяйственных животных с основами

гистологии и эмбриологии. М., 1956.

-

-

16. Ж е д е н о в В.Н. Общая анатомия домашних животных. М., 1958.

-

17. А к а е в с к и й А.И., К р и н и ц ы н Д.Я., М е л е х и н Г.П. и др. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных. М., 1978.

-

18. Е л и с е е в А.П., С а ф о н о в Н.А., Б о й к о В.И. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных. М., 1984.

-

19. В а л ю ш к и н К.О., М е д в е д е в Г.Ф. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных. Минск, 2001.

-

20. S o r e n s e n A.M. Animal Reproduction. N.Y., 1979.

-

21. Reproduction in farm animals /Ed. E.S.E. Hafez. 4th Edition. Philadelphia, 1980.

-

22. H u n t e r R.H.F. Physiology and technology of reproduction in female domestic animals. N.Y., 1980.

-

23. M c D o n a l d L.E., P i n e d a N.H. Veterinary endocrinology and reproduction. 4th Edition. Philadelphia,

London, 1989.

-

24. Г е о р г и е в с к и й В.И. Физиология сельскохозяйственных животных. М., 1990.

-

25. Х а н т е р Р.Х.Ф. Физиология и технология воспроизводства домашних животных. М., 1984.

-

26. П а в л о в В.Я. Периодическая система членистых. М., 2000.

-

27. Reproduction in farm animals /Ed. E.S.E. Hafez. Philadelphia, 1968.

-

28. В и д е р с г ю й м Р. Основания сравнительной анатомии позвоночных животных. Одесса, 1885.

-

29. Б р а н т А. Краткий курс сравнительной анатомии позвоночных животных. Харьков, 1887.

-

30. М а р к о в Л.Н. Ветеринарное акушерство. Л., 1931.

-

31. T o a f f M.E., L e v - T o a f f A.S., T o a f f R. Communicating uteri: review and classification with introduction of two previously unreported types. Fertility and Sterility, 1984, 41(5): 661-679.

-

32. Ч а й к о в с к и й Ю.В. Эволюция. Ценологические исследования. М., 2003, вып. 22.

НВП «БиоветИнфо», 109469, Москва, а/я 29

Поступила в редакцию 3 мая 2005 года

TERMINOLOGICAL DEFINITION OF THE UTERUS FORMS IN FARM ANIMALS

S u m m a r y

Consideration of materials of modern foreign textbooks and the textbooks published in Russia since 1877 permit to make following offers. 1. For uterus of farm animals in connection with the Latin terminology widespread in the educational literature it is necessary to consider as the classifying factor a degree of merge of departments of a uterus with formation of unpaired cavities. 2. According to the given factor of classification it is necessary to allocate five forms of uterus: uterus duplex, uterus bipartitus, uterus divisus or septus, uterus bicornis and uterus simplex. A uterus of the cow, and also fine ruminant and pigs it is necessary to designate as uterus divisus or septus, and a uterus of a mare as uterus bicornis.

Новые книги

Современные проблемы экологии, микробиологии и иммуногенетики. Сб. тр. молодых ученых ИЭГМ УрО РАН. Екатеринбург-Пермь: УрО РАН, 2004, 158 с.

В сборнике представлены результаты исследований молодых ученых по следующим основным направлениям: экология и охрана окружающей среды (естественные и подверженные антропогенному влиянию экосистемы), микробиология и иммунология. Рассматриваются современные аспекты популяционной экологии микроорганизмов, растений и живот- ных, а также методы решения экологических проблем Уральского региона. Уделено внимание биохимии, физиологии, генетики и экологии микроорганизмов. Дана оценка роли отдельных групп микроорганизмов в функционировании экосистем и хозяйственной деятельности человека. Рассматриваются проблемы взаимодействия микро- и макрофагов. Описаны механизмы регуляции иммунной системы человека. Освещены основные задачи иммунокоррекции и иммунореабилитации на фоне неблагоприятной экологической обстановки.