Термодинамическая активность WO 3 в вольфрамитах

Автор: Пашкеев Игорь Юльевич, Пашкеев Кирилл Юльевич, Михайлов Геннадий Георгиевич, Судариков Михаил Викторович, Тарасов Павел Андреевич

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Металлургия @vestnik-susu-metallurgy

Рубрика: Физическая химия и физика металлургических систем

Статья в выпуске: 4 т.15, 2015 года.

Бесплатный доступ

Обсуждается строение вольфрамитов по результатам химического анализа геологических проб российских месторождений из монографии Б.Ф. Барабанова «Минералогия вольфрамитовых месторождений Забайкалья», 1975. Другим авторитетным источником информации являются «Записки Болгарского геологического общества», 1992. По всему массиву данных установлены ранее не обсуждавшиеся факты, что в вольфрамитах отношение числа молей WO 3 к сумме молей FeO и MnO есть величина постоянная и равна 1,0. Изменение состава вольфрамитов определяется отношением FeO/MnO при постоянном значении WO 3. Линейное изменение параметров кристаллической решетки вольфрамитов во всем интервале составов от FeWO 4 до MnWO 4 есть обоснование вывода о том, что вольфрамиты представляют собой твердые растворы изоморфного ряда FeWO 4 - MnWO 4 без промежуточных фаз с общей формулой (Fe, Mn)WO 4. Этот вывод подтвержден авторами статьи результатами собственных исследований алюминотермического восстановления вольфрамитов. Экспериментально установлено, что WO 3 восстанавливается в вольфрамитах всегда первым, но при различной температуре в зависимости от состава раствора. Экспериментально установлено, что низкотемпературное восстановление вольфрамитов происходит при взаимодействии паров WO 3 с расплавом алюминия. Термодинамическая активность WO 3 в вольфрамитах определялась по методу Лэнгмюра, в котором авторы перешли от сравнения давления паров WO 3 над исследуемым образцом вольфрамита и стандартным (чистым WO 3) к сравнению масс испарившегося вольфрамита и стандарта. Это повысило надежность и точность эксперимента. Ошибка эксперимента составляет ±0,02 %. Впервые определена активность WO 3 в вольфрамите во всем интервале составов изоморфного ряда FeWO 4 - MnWO 4. При выполнении работ применялась современная экспериментальная техника: электронный микроскоп JOEL JSM-6460 LV и дериваторграф Q-1500D.

Вольфрамиты, структура, физико-химические свойства, термодинамическая активность, алюминотермия, ферровольфрам

Короткий адрес: https://sciup.org/147156973

IDR: 147156973 | УДК: 544.228:669.27 | DOI: 10.14529/met150403

Текст научной статьи Термодинамическая активность WO 3 в вольфрамитах

Набор сведений о структуре вольфрамитов и их физико-химических свойствах незначителен и противоречив. Отсутствуют сведения о термодинамической прочности вольфрамитов, не проводились исследования взаимодействия их с алюминием в низкотемпературной области, отсутствует экспериментальное определение термодинамической активности WO3 в вольфрамитах, необходимые для расчета шихты и управления ходом алюминотермической плавки ферровольфрама из вольфрамитовых концентратов. Систематизация имеющихся сведений о строении и физико-химических свойствах вольфрамитов с дополнением новыми результатами исследований в какой-то степени могут восполнить отсутствующую информацию.

Вольфрамиты являются изоморфным рядом твердых растворов вольфрамата железа (FeWO4) и вольфрамата марганца (MnWO4) с общей формулой (Fe, Mn)[WO4]. В настоящее время по геологической классификации ряд вольфрамитов делится по содержанию FeWO 4 на 3 минеральных вида: ферберит – 100–80 мол. %, вольфрамит – 80–20 мол. %, гюбнерит – 20–0 мол. % [1–3]. Ранее были предложены шкала М.М. Тетяева (1926) для определения железистости вольфрамитов по содержанию MnWO4 и шкала А.К. Болдырева и Э.Я. Ляски (1929) по содержанию FeWO4. С содержанием 100–75 мол. % FeWO4 минерал относили к фербериту, 75–25 мол. % – к вольфрамиту, 25–0 мол. % – к гюбнериту [3].

Эта условная классификация была составлена для упрощения определения железистости вольфрамитов. С точки зрения физической химии, требуется более строгое определение вольфрамитов, так как оно связано с термодинамическим анализом восстановления вольфрамита и разработкой экспериментальных методов исследования.

Линейное изменение параметров кристаллической решётки вольфрамита в интервале составов FeWO 4 – MnWO 4 указывает на непрерывность изменения состава и отсутствие каких-либо фазовых превращений во всем интервале составов [4]. Параметры кристаллической решетки вольфрамита изменяются в интервале составов в следующих пределах, Å: a – 4,73–4,84; b – 5,69–5,76; с – 4,93–4,97 [5]. Из анализа молярного состава образцов вольфрамитов, представительного массива данных (более 200) [3, 6] следует, что все они без исключения состоят из, FeWO4 и MnWO4, в которых на долю примесных элементов приходится менее одного процента. Установлен также факт, ранее не обсуждавшийся, что содержание WO 3 в вольфрамитах – постоянная величина, а отношение числа молей оксида вольфрама WO 3 к сумме молей оксидов железа FeO и марганца MnO в вольфрамитах практически равно единице:

n

-----WO 3---- = 1,0. n FeO + n MnO

Составы вольфрамитов отличаются лишь отношением n FeO/ n MnO.

|

MnWO4 |

(Fe,Mn)WO4 |

FeWO4 |

||

|

•---- |

------• |

|||

|

Гюбнерит |

Вольфрамит |

Ферберит |

||

|

0 |

20 |

40 60 |

80 |

100 |

Содержание FeWO4

Рис. 1. Схема изоморфного ряда вольфрамитов

На рис. 1 представлена схема изменения составов изоморфного ряда MnWO4 – FeWO4.

Таким образом, следует считать, что вольфрамиты являются твердым раствором WO3 в ман-гано-вюстите переменного состава с общей формулой [Fe1– a Mn a ]WO4 во всем интервале составов изоморфного ряда FeWO4 – MnWO4.

Структура вольфрамитов трещиноватая, отличается характерным блеском. Вольфрамиты одинакового состава, но со стеклянным блеском отличаются от матовых меньшим количеством трещин.

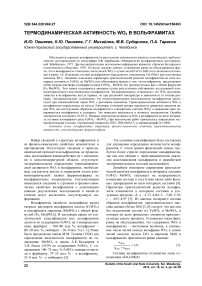

Затвердевший раствор, пронизывающий вольфрамит, неоднороден по составу. Структуры и точки определения элементов состава фаз приведен на рис. 2 и в табл. 1.

Состав спектров рис. 2 представлен в табл. 1. Спектр 1 – вольфрамит, 2 – оксид железа с высоким содержанием MgO, магнезиальный феррит, спектр 3 – заполнение трещин магнезиальным ферритом, 4 – аналог спектра 3.

Фазовая неоднородность вольфрамитов обусловлена, прежде всего, напряжённым режимом в процессе формирования, приводивших к трещино-образованию в кристаллах минерала и заполнению трещин геотермальным раствором. Для спектров 2–4 характерным является отсутствие WO3 в заполнителе трещин.

Вольфрамит на поверхности горного хрусталя и включения сульфида висмута представлены на рис. 3.

На неоднородность структуры вольфрамита указывает В.Ф. Барабанов в своей монографии [3, с. 190] по результатам исследований вольфрамитов из Куналейского месторождения Западного Забайкалья. Методом инфракрасной спектрометрии установлено выделение фазы SiO 2 , не различимой под бинокуляром. Из результатов исследований структуры минералов на современных электронных микроскопах можно констатировать, что неоднородность вольфрамита по примесным элементам обусловлена его структурой. Это дает ос-

а)

Рис. 2. Трещины в структуре вольфрамита: а – общий вид; б – структура трещины в вольфрамите

б)

Таблица 1

Элементный состав вольфрамита и заполнителя трещины, мас. %

|

Спектр |

Элемент, мас. % |

||||||

|

O |

Mg |

S |

Ca |

Mn |

Fe |

W |

|

|

Спектр 1 |

22,79 |

0,05 |

0,52 |

5,34 |

13,47 |

57,83 |

|

|

Спектр 2 |

44,38 |

8,71 |

1,16 |

1,51 |

44,24 |

||

|

Спектр 3 |

43,39 |

9,15 |

1,31 |

2,14 |

44,02 |

||

|

Спектр 4 |

41,93 |

8,13 |

1,38 |

3,48 |

45,09 |

||

а)

Рис. 3. Вольфрамит, сопряженный с горным хрусталем, SiO 2 : а – общий вид поверхности шлифа: 1 – вольфрамит, 2 – горный хрусталь с вкраплениями сульфида висмута; б – сульфид висмута в горном хрустале: спектр 1 – SiO 2 , спектр 2 – Bi – 82,19 мас. %, S – 17,81 мас. %

б)

нование полагать, что определенные химическим и атомно-эмиссионным анализом элементы, вводимые в расчетную формулу вольфрамита, не являются в действительности компонентами раствора (Fe, Mn)WO 4 .

Необходимую информацию о термодинамической прочности вольфрамитов дают исследования взаимодействия их с восстановителем, Al. Протекание реакций алюминотермического восстановления вольфрамитов исследовалось методом синхронного термического анализа на дерива-тографе Q-1500D.

Метод дифференциального термического анализа позволяет определить температуру начала реакций восстановления компонентов вольфрамита, определить их последовательность, порядок реакций и тепловые эффекты, соответствующие фазовым превращениям, что не позволяет определить калориметрический метод анализа.

Для анализа концентраты отбирались по двум критериям: по содержанию в них WO3 и отношению FeO/MnO. Таким образом, исследованы богатые по WO3 концентраты, соответствующие требованиям ГОСТ 213–83, и бедные, с содержанием WO 3 от 40,0 до 50,0 % в широком интервале концентраций MnO и отношения FeO/MnO. Составы двух исследованных вольфрамитов, значительно отличающихся отношением FeO %/MnO %, приведены в табл. 2.

Анализ проводился в атмосфере аргона и нагреве до 1500 °С со скоростью 15 °/мин. Пробы вольфрамитов для анализа готовились одинаковой массы (400 мг) и фракции менее 100 мкм.

Добавление алюминия в вольфрамит проводилось в соответствии с расчётом необходимого количества на восстановление основных оксидов, входящих в состав вольфрамитов, и 10 % – компенсации потери активного Al в оксидной плёнке на поверхности алюминия.

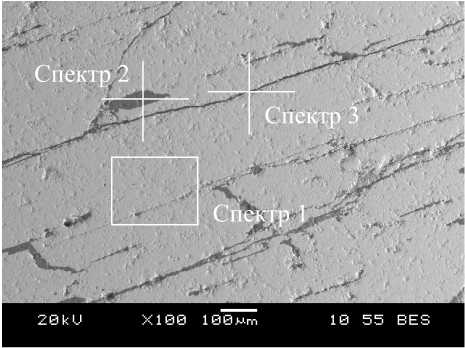

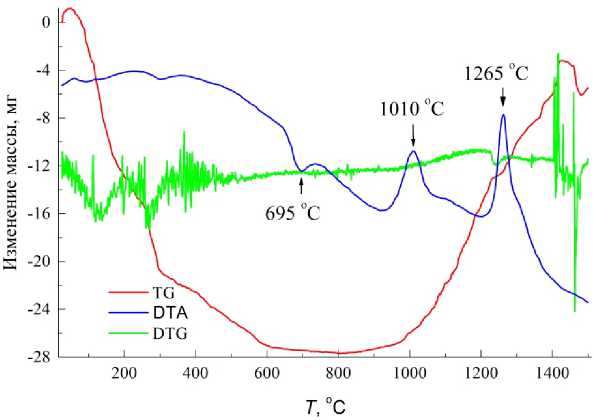

Результаты дифференциального термического анализа алюминотермического восстановления вольфрамитов, составы которых приведены в табл. 2, представлены на рис. 4 и 5. На всех термограммах пики в интервале температур 680–695 °С соответствуют плавлению алюминия.

На рис. 4 температуре 1010 °С соответствует восстановление W, а температуре 1265 °С – восстановление Mn из практически чистого MnO, последовавшего после восстановления WO3.

Для расшифровки термограмм и их анализа нами дополнительно определены температуры начала алюминотермического восстановления компонентов системы WO3–MnO–FeO, составляющих вольфрамиты. Восстановление W из WO3 происходит при 725 °С, Fe из FeO 1,14 – 1130 °С и 1360 °С (два пика), Mn из MnO – 1280 °С. Восстановление металлов из твердого раствора (FeO·MnO) происходит в интервале температур 1285–1500 °С. Информация об этих исследованиях опубликована также в [7].

На рис. 5 температура 1290 °С соответствует восстановлению WO 3 , а 1385 °С – температуре восстановления твёрдого раствора (FeO∙MnO).

В двух образцах вольфрамитов с близким по содержанию WO 3 (см. рис. 4 и 5) температура восстановления WO3 алюминием отличается на 280 °С. В низкотемпературной области присутствует только одна жидкая фаза – расплав алюминия, который вначале не имеет контакта с вольфрамитом. Восстановление начинается с взаимодействия расплава Al и WO 3 газ :

WO 3 газ + Al ж. → Al 2 O 3 тв. + W тв . (2)

На этой стадии восстановления в продуктах реакции присутствуют Al2O3 и W без примесей Fe и Mn. Далее протекает контактное взаимодействие расплава алюминия с вольфрамитом, в результате чего восстановились последовательно Fe и Mn.

Таблица 2

Составы вольфрамитов для исследования взаимодействия с Al, мас.%

|

№ пробы |

SiO 2 |

CaO |

WO 3 |

MnO |

FeO |

FeO, %/MnO, % |

|

1–6 |

0,41 |

70,73 |

26,85 |

2,01 |

0,07 |

|

|

2–9 |

3,88 |

66,13 |

13,02 |

16,97 |

1,30 |

Рис. 4. Термограмма восстановления концентрата 1–6 (гюбнерит)

Рис. 5. Термограмма восстановления концентрата 2–9 (вольфрамит)

Доказательством такого развития реакции алюминотермического восстановления вольфрамитов служит микрорентгеноспектральный анализ (МРСА) продуктов реакции (рис. 6 и 7). Рис. 6 иллюстрирует линию сканирования продуктов реакции алюминотермического восстановления вольфрамита. На рис. 7 представлен в развернутом виде состав каждого элемента и его место в ряду восстановления. Первым восстанавливается вольфрам (интервал пика 8–15 мкм) далее Fe+ W (интервал 15–21 мкм) в конце происходит восстановление Mn и остатков вольфрамита (21–35мкм).

Таким образом, температура восстановления WO3 в вольфрамитах зависит от их составов, начало восстановления развивается при взаимодействии WO3 газ с расплавом Al, также экспериментально установлено существование определенной последовательности восстановления оксидных компонентов вольфрамитов, в которой первым реагирует WO 3 . Эти экспериментально установленные факты позволяют связать восстановление WO 3 с его термодинамической активностью в вольфрамитах.

Рис. 6. Линия сканирования продуктов реакции алюминотермического восстановления вольфрамита

Рис. 7. Изменение содержания элементов по линии сканирования: а – восстановление чистого WO 3 , b – восстановление WO 3 и FeO, с – восстановление MnO и остатков WO 3 и FeO

Под активностью компонента в жидком или твёрдом растворе понимают отношение парциального давления компонента в насыщенном паре над раствором, к аналогичной величине для компонента в стандартном состоянии:

a = P i , i P ст

где ai – активность i- го компонента в растворе; Pi – давление насыщенного пара i- го компонента

P ст i давление насыщенного пара этого компонента в стандартном состоянии.

В данной работе использовался измененный метод Лэнгмюра, в котором вместо измерения давления пара над поверхностью раствора опреде- ляется масса WO3, испарившего с поверхности

твердого раствора.

Давление пара WO3 c количеством испарившегося с поверхности твердого вольфрамита WO3 связано следующим образом [8]:

m = a P

M

2 RT п

где R – газовая постоянная; M – молекулярная масса WO3; P – давление пара WO3; T – температура; a - коэффициент Лэнгмюра.

Из (4) получаем значение давления пара WO3:

p WO 3 =

a

m

M

.

M 2 RT п

Подставив его в уравнение (3), и минуя вычисление p W ст O 3 и p WO3 вольфрамита , получим урав-

нение для определения активности по массе испарившегося WO3 с поверхности вольфрамита и стандартного образца:

Вольфрамит (Fe, Mn)WO4 является твёрдым раствором по определению, и, принимая за стандарт чистый WO3, уравнение (3) для вычисления активности WO3 запишется следующим образом:

mWO3 вольфрамита a WO3 = —^ст , (6)

m WO3

где m WO3 вольфрамита – масса испарившегося WO 3 из вольфрамита, m WстO – масса испарившегося WO3 из стандарта.

При выполнении эксперимента необходимо фиксировать изменение массы образца вольфрамита ∆m вольфрамита и стандарта ∆m стандарта при постоянной температуре за один и тот же промежуток времени.

Для эксперимента приготавливалось 2 пробы для каждого анализа. Одна проба – навеска концентрата, другая – навеска стандарта. Все образцы имели одинаковую массу (1 г) и одинаковую фракцию (100 мкм). Анализ проводился на дериватографе Q-1500D в атмосфере аргона. Чтобы гарантированно исключить окисление образцов на подину печи де-риватографа, дополнительно устанавливалось два тигля с геттерами кислорода. Нагрев производился до температуры 1000 °С, с постоянной скоростью 15 °/мин и дальнейшей выдержкой образца при этой температуре для фиксации убыли массы за одинаковый промежуток времени во всех опытах. Выбор температуры 1000 °С был обусловлен отсутствием других фазовых превращений в образце, кроме испарения. Точность эксперимента составляет ±0,02 %.

Для исследований были выбраны образцы с высоким содержанием WO3 и различным отношением (FeO/MnO). Составы вольфрамитов, температуры начала восстановления и активности приведены в табл. 3.

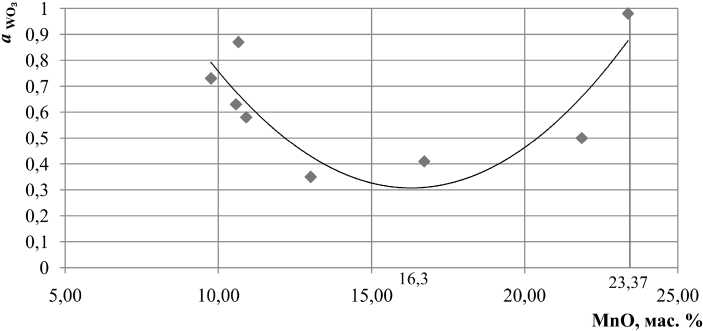

Зависимость активности WO3 от содержания FeO и MnO в вольфрамите показана на рис. 8 и 9.

Предельное содержание FeO в вольфрамите по эквимолярному соотношению составляет 23,7 мас. %. Активность WO3 имеет минимум при содержании FeO = 11,1 мас. %.

Таблица 3

Составы, мас. %, температуры начала восстановления и активности вольфрамитов

|

№ конц. |

WO 3 , мас. %. |

MnO, мас. % |

FeO, мас. % |

FeO/MnO |

Активность |

н.в , |

|

9 |

66,13 |

13,02 |

16,97 |

1,30 |

0,35 |

1290 |

|

2 |

60,83 |

21,87 |

5,67 |

0,26 |

0,5 |

1100 |

|

5/a |

71,00 |

10,91 |

15,85 |

1,45 |

0,58 |

1115 |

|

5/b |

69,85 |

10,58 |

19,05 |

1,80 |

0,63 |

1075 |

|

3 |

63,54 |

9,76 |

17,60 |

1,80 |

0,73 |

1253 |

|

5 |

62,41 |

10,65 |

17,15 |

1,61 |

0,87 |

1250 |

|

6 |

70,73 |

26,85 |

2,01 |

0,07 |

0,98 |

1010 |

|

12 |

70,42 |

16,72 |

12,86 |

0,77 |

0,41 |

1100 |

Рис. 9. Зависимость активности WO 3 от содержания MnO в вольфрамите

Предельное содержание MnO в вольфрамите по эквимолярному соотношению составляет 23,37 мас. %. Активность WO3 имеет минимальное значение при содержании MnO = 16,3 мас. %.

Выводы

-

1. Вольфрамиты являются твёрдыми растворами изоморфного ряда FeWO 4 – MnWO 4 с общей формулой (Fe, Mn)WO 4 .

-

2. Примеси в вольфрамитовых концентратах попадают из вмещающей породы и содержимого прожилок в структуре вольфрамита.

-

3. Низкотемпературное восстановление вольфрама происходит при взаимодействии газообразной фазы WO3 на поверхности жидкого алюминия.

-

4. Экспериментально установлена последовательность восстановления оксидов в вольфрамитах WO 3 → FeO → MnO.

-

5. Впервые определена термодинамическая активность WO3 в вольфрамитах в зависимости от содержания в них FeO и MnO.

-

2. Годовиков, А.А. Минералогия / А.А. Годовиков. – М.: Недра, 1983. – 647 с.

-

3. Барабанов, В.Ф. Минералогия вольфрамитовых месторождений Забайкалья / В.Ф. Барабанов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. – Т. 2. – 360 с.

-

4. Вест, А. Химия твердого тела. Теория и приложение: в 2 ч.: пер. с англ. / А. Вест. – М.: Мир, 1988 – Ч. 1. – 558 с.

-

5. Минералы. Справочник. Диаграммы фазовых равновесий. Вып. 2. Фазовые равновесия, важные для технического минералообразования. – М.: Наука, 1974 – 490 с.

-

6. Тарасов, М.П. Вольфрамит рудопроявления при с. Полски градец / М.П. Тарасов, Р.З. Илиев // Списание на Българското геологическо дружество. – 1992. – Т. 53. – № 1. – С. 11–18.

-

7. Исследование алюминотермического восстановления вольфрамитовых концентратов / К.Ю. Пашкеев, И.Ю. Пашкеев, Г.Г. Михайлов и др. // Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия». – 2015. – Т. 15, № 2. – С. 13–19.

-

8. Физико-химические методы исследования металлургических процессов / Л.А. Арсентьев, В.В. Яковлев, М.Г. Крашенинников и др. – М.: Металлургия, 1988. – 511 с.

Список литературы Термодинамическая активность WO 3 в вольфрамитах

- Бетехтин, А.Г. Курс минералогии/А.Г. Бетехтин. -М.: Госгеолтехиздат, 1956. -558 с.; М.: Изд-во «КДУ», 2007. -721 с.

- Годовиков, А.А. Минералогия/А.А. Годовиков. -М.: Недра, 1983. -647 с.

- Барабанов, В.Ф. Минералогия вольфрамитовых месторождений Забайкалья/В.Ф. Барабанов. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. -Т. 2. -360 с.

- Вест, А. Химия твердого тела. Теория и приложение: в 2 ч.: пер. с англ./А. Вест. -М.: Мир, 1988 -Ч. 1. -558 с.

- Минералы. Справочник. Диаграммы фазовых равновесий. Вып. 2. Фазовые равновесия, важные для технического минералообразования. -М.: Наука, 1974 -490 с.

- Тарасов, М.П. Вольфрамит рудопроявления при с. Полски градец/М.П. Тарасов, Р.З. Илиев//Списание на Българското геологическо дружество. -1992. -Т. 53. -№ 1. -С. 11-18.

- Исследование алюминотермического восстановления вольфрамитовых концентратов/К.Ю. Пашкеев, И.Ю. Пашкеев, Г.Г. Михайлов и др.//Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия». -2015. -Т. 15, № 2. -С. 13-19.

- Физико-химические методы исследования металлургических процессов/Л.А. Арсентьев, В.В. Яковлев, М.Г. Крашенинников и др. -М.: Металлургия, 1988. -511 с.