Термодинамическая эволюция метаморфизма пород Харбейского комплекса (Полярный Урал)

Бесплатный доступ

Показано, что эволюция метаморфизма пород харбейского комплекса выражается в регрессивной направленности температурных условий кристаллизации, в возрастании роли динамического фактора на ранних стадиях метаморфических изменений и в пространственной локализации метаморфических проявлений.

Метаморфизм, термодинамическая эволюция, амфиболиты, минеральные парагенезисы

Короткий адрес: https://sciup.org/149129046

IDR: 149129046

Текст научной статьи Термодинамическая эволюция метаморфизма пород Харбейского комплекса (Полярный Урал)

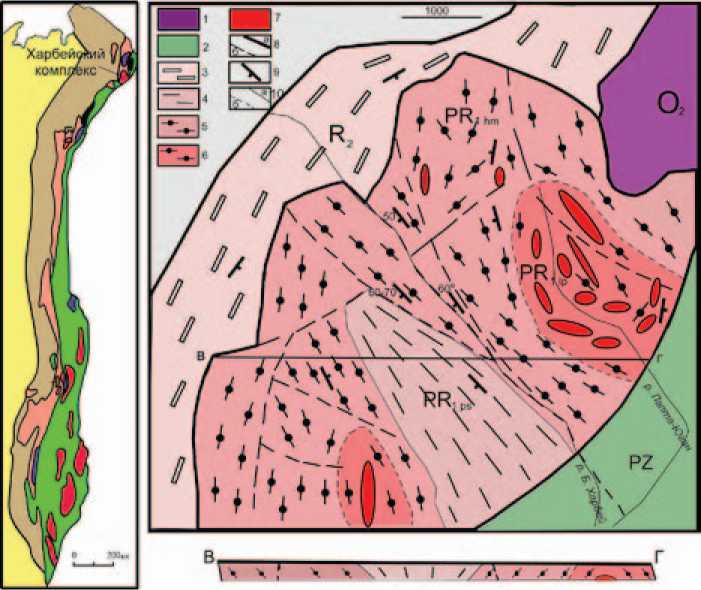

Харбейский метаморфический комплекс расположен в южной части крупной антиклинальной структуры и слагает одноименный блок в пределах Центрально-Полярноуральской тектонической зоны. Он характеризуется северо-западным структурным планом, резко дискордантным как по отношению к границе няровейской серии среднего—верхнего рифея, так и в целом к структурам уралид (рис. 1). Харбейский блок имеет форму неправильного четырехугольника площадью около 1500 кв. км. В его пределах основными структурными элементами являются две крупные брахиантиклинальные купольные складки, между которыми заключена Париквасьшорская синклиналь. Метаморфиты представлены равномерно-зернистыми амфиболитами, амфиболовыми и слюдяными гнейсами лаптаюганской свиты, а также гранатсодержащими амфиболитами, сланцами, двуслюдяными гнейсами и мраморами ханмейхойской свиты [13]. Вышележащая париквасьшорская свита заметно отличается составом пород, которые представлены высокоглиноземистыми кристаллическими гнейсами и дистен-ставро-лит-гранатовыми сланцами. Возраст комплекса предположительно раннепротерозойский [12].

Однако следует отметить, что по харбейскому комплексу нет общепризнанных суждений о возрасте ме-таморфитов, их первичном составе, 2

Рис. 1. Схематическая геологическая карта харбейского метаморфического комплекса.

Условные обозначения по ([4], с исправлениями): 1 — гипербазиты Сыум-Кеу (О2); 2 — отложения палеозоя; 3 — няровейская серия (R2); 4—6 — харбейский метаморфический комплекс: 4 — слюдяные, амфибол-слюдяные высокоглиноземистые гнейсы; дистен-ставролитовые, дистен-ставролит-гранатовые сланцы париквасьшорской свиты (PR1ps), 5 — амфиболиты, плагиогнейсы и линзы слюдистых мраморов ханмейхойской свиты (PR1hm), 6 — амфиболиты и плагиогнейсы лаптаюганской свиты (PR1lp); 7 — гнейсо-граниты; 8 — геологические границы: а — между разновозрастными отложениями, б — тектонические нарушения; 9 — элементы залегания сланцеватости и полосчатости; 10 — предпологаемые границы: а — между ханмейхойской и париквасьшорской свитами, б — между лаптаюганской и ханмейхойской свитами

условиях образования и последующего метаморфического изменения пород.

Большинство исследователей склоняются к вулканогенной и терригенной природе соответственно амфиболитов и гнейсов рассматриваемого комплекса [1, 6]. Существует мнение, что метабаз иты образовались в условиях геотектонического режима, близкого к платформенному [3], или на начальной стадии заложения островной дуги [2]. На наш взгляд, протолиты амфиболитов, представленные в основном базальтами и андезибазальтами, сформировались в задуговом или окраинном море в результате растяжения континентальной коры [6]. Локально распространены хлорит-альбит-амфи-боловые и хлорит-клиноцоизит-ам-фиболовые сланцы, в отличие от метабазальтов имеющие пониженные содержания оксида титана (0.06— 0.38 %), кремнезема (38.5—43.34 %) и повышенные количества оксида магния (12.89—19.82 %), хрома (до 0.05 %) и никеля (до 0.05 %). По составу они близки к продуктам кор выветривания по основным и ультраосновным породам [15].

Региональный метаморфизм пород ханмейхойской свиты и всего харбейского комплекса, согласно Ю. Е. Молдаванцеву [9], был обусловлен тектоническими движениями, которые происходили не только в докембрийское время, но и в конце кембрия и на рубеже ордовика и силура, и сформировали складчатые структуры данного комплекса.

Исследованиями В. В. Бутина [1] и Г. А. Кейльмана [4] установлены полихронные и полифациаль-ные метаморфические преобразования пород, которые объединяются в догеосинклинальный геотермально-статический и сиалический плутонометаморфизм, сопряженные, соответственно, с байкальским и герцинским этапами складчатости. Продукты догеосинклинального метаморфизма представлены амфиболитами и амфибол-биотитовыми плагиогнейсами, сформировавшиеся в условиях амфиболитовой фации средних и повышенных давлений, а также эпидот-амфиболитовой фации средних давлений. Сиалический плутонометаморфизм, как считают вышеуказанные исследователи, привел к изменению пород в условиях амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фаций, и к широкому развитию процессов гранитизации.

По мнению А. К. Афанасьева (1984), первично магматические и осадочные образования харбейского комплекса преобразованы до уровня амфиболитовой фации во время карельского этапа тектогенеза. В байкальский этап изменениям в условиях эпидот-амфиболитовой фации и сопряженной калиевой гранитизации подверглись как породы харбейского комплекса, так и более молодые образования. В каледоно-гер-цинский этап тектогенеза процессы метаморфизма и метасоматоза проявились локально.

К допалеозойскому возрасту развития ранних этапов метаморфизма склоняется также В. И. Ленных [7]. Более молодые проявления дислокационного метаморфизма и гранитизации им соотносятся с герцин-ской складчатостью.

Согласно А. М. Пыстину [10] метаморфические изменения пород харбейского комплекса соответствовали условиям гранулитовой фации с последующей гранитизацией на ретроградной стадии (раннепротерозойское время), эпидот-амфиболитовой фации (байкальский тектоно-магматический цикл) и зеленосланцевой фации (палеозой).

Ниже приводятся результаты проведенных нами исследований амфиболитов и амфиболовых слан цев ханмейхойской свиты, в которых метасоматические преобразования проявились в меньшей степени.

Петрографическая характеристика амфиболитов и амфиболовых сланцев. Наиболее детально амфиболиты ханмейхойской свиты изучены вдоль р. Б. Харбей, М. Харбей и их притоков.

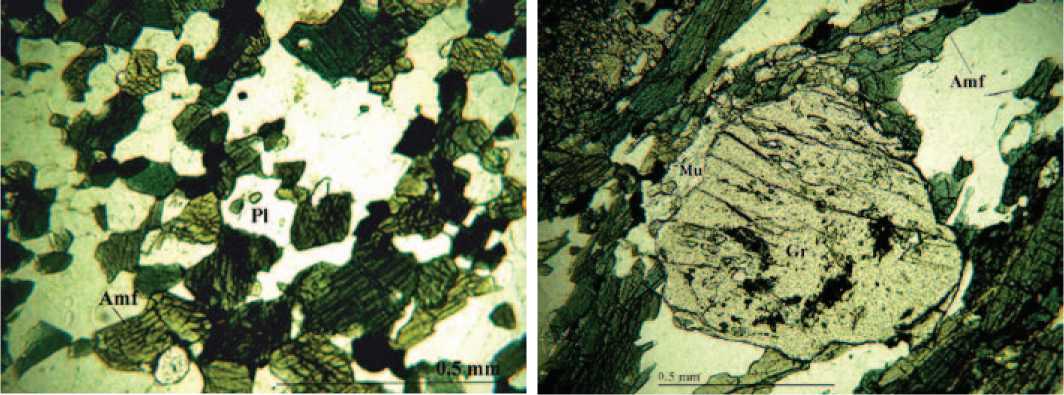

В среднем течении р. Б. Харбей, в районе устья руч. Париквасьшор развиты массивные и слабосланцеватые равномерно-зернистые амфиболиты. Породы состоят в основном из темно-зеленого амфибола (чермакит—паргасит) и олигоклаза (рис. 2). В качестве второстепенных минералов встречаются единичные зерна клиноцоизита, кварца и калиевого полевого шпата. В олигоклазе содержатся округлые включения более основного плагиоклаза, возможно андезина. Вблизи гранитных жил амфиболиты биотитизиро-ваны. Местами наблюдается хлоритизация, выраженная замещением амфибола хлоритом. Вдоль плоскостей отдельности в породах проявлена эпидотизация. Рудные минералы представлены рутилом, ильменитом, халькопиритом, пиритом и магнетитом, акцессорные минералы — титанитом, апатитом и цирконом.

Сланцеватые амфиболиты распространены в верховьях р. Б. Харбей и по р. М. Харбей. Амфиболиты имеют порфиробластовую, гранонема-тобластовую, лепидонематограноб-ластовую структуру. В них наряду с основными продообразующими голубовато-зелеными (паргасит, обыкновенная роговая обманка) и светлозелеными амфиболами и альбитом в значительных количествах присутствуют гранат (до 10 %), кварц (до 10 %), хлорит (до 3 %), клиноцоизит (до 15 %), мусковит (до 1 %) и биотит (до 2 %) (рис. 3). Хлорит и мусковит обнаруживают признаки поздней кристаллизации. Хлорит нередко за-

Рис. 2. Массивный амфиболит (при одном николе). Pl — пла- Рис. 3. Гранатсодержащий сланцеватый амфиболит (при одном гиоклаз, Amf — амфибол николе). Amf — амфибол, Gr — гранат, Mu — мусковит

мещает гранат и амфибол по трещинкам и краям, а мусковит развивается в породах поперек сланцеватости. Биотит распределен в породах как равномерно, так и в виде крупных порфиробластов (до 2 мм). В последнем случае он, скорее всего, метасоматический. В качестве рудных минералов присутствуют рутил, ильменит, магнетит и пирит, акцессорных — титанит и циркон.

Амфиболсодержащие сланцы пространственно связаны со сланцеватыми амфиболитами и встречаются на локальных участках. Они представлены амфиболовыми, кли-ноцоизит-хлорит-амфиболовыми, кварц-альбит-амфиболовыми разновидностями. Вблизи границы с несогласно вышележащей няро-вейской серией по руч. Скалистый породы отличаются сильной рас-сланцованностью, полосчатостью и плойчатостью. В их составе преобладают клиноцоизит, альбит, гранат, голубовато-зеленый амфибол, хлорит, мусковит и кварц. Амфибол и гранат в этих породах сохранились в виде реликтов, они почти полностью замещены хлоритом. Кроме того, встречаются глаукофансодер-жащие сланцы, в составе которых преобладают гранат, альбит, хлорит, кварц, клиноцоизит и мусковит. Глаукофан замещается хлоритом, корродируется кварцем и аль битом, и по отношению к этим минералам является реликтовым.

Таким образом, в результате петрографических наблюдений можно выделить следующие ассоциации минералов, относящиеся к определенным этапам метаморфического преобразования пород: зеленый амфибол + олигоклаз, зеленый амфибол + андезин, клиноцоизит + кварц + хлорит (массивные и слабосланцеватые амфиболиты); голубовато-зеленый амфибол + гранат, голубовато-зеленый амфибол + гранат + клиноцоизит, мусковит + хлорит + кварц (сланцеватые амфиболиты); глаукофан + гранат, эпидот + хлорит + актинолит, клиноцоизит + мусковит + хлорит + альбит + кварц (сланцы). Наиболее ранние парагенезисы минералов фиксируются в массивных и слабосланцеватых амфиболитах. Гранатсодержащие минеральные ассоциации появились, скорее всего, позже при более динамичных условиях, что выразилось в рассланцованности пород. При этом в зонах повышенных давлений в ме-табазитах образовался глаукофан. Кроме того, в сланцеватых породах присутствует кислый альбит, который более устойчив при высоких давлениях, чем другие разновидности плагиоклаза.

В амфиболитах и сланцах фиксируются низкотемпературные мине ральные ассоциации, наиболее проявленные вдоль тектонических зон.

Термодинамические условия образования амфиболитов. Расчеты термодинамических параметров метаморфизма амфиболитов выполнялись при помощи программы TPF (А. Н. Конилов, А. А. Графчиков, Институт экспериментальной минералогии, Черноголовка), которая основана на системе согласованных геотермометров и геобарометров, применяющих составы минералов для разнообразных минеральных ассоциаций. Нами использовались плагиоклаз-амфибо-ловые [19, 21], гранат-амфиболовые [25, 23, 22] геотермометры, а также амфиболовые геобарометры [18, 20, 24]. Кроме того, мы воспользовались плагиоклаз-амфиболовым геобарометром Г. Б. Ферштатера [17].

Составы породообразующих минералов из амфиболитов харбей-ского комплекса получены с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM-6400 в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН (аналитик В. Н. Филлипов). Подробное описание составов минералов приводилось ранее [14].

По минеральной ассоциации зеленый амфибол-олигоклаз значения температур в основном варьируются от 600 до 790°, в редких случаях они ниже (табл. 1). Давление в массивных и слабосланцеватых амфиболи-

Т а б л и ц а 1

Расчетные определения Р—Т условий формирования амфиболитов харбейского комплекса

|

Параметры Параãенезисы Порода |

Т, °С |

Р, êбар |

|||||

|

Hbl–Pl |

Hbl |

Hbl–Pl |

|||||

|

1 |

2 |

6 |

7 |

8 |

9 |

||

|

6 кбар |

9 кбар |

||||||

|

791 |

783 |

639 |

7.2 |

7.7 |

7.5 |

||

|

762 |

737 |

601 |

5.9 |

6.1 |

6.3 |

||

|

Массивные и слабосланцеватые амфиболиты |

792 644 786 699 |

743 636 738 737 |

595 612 525 666 |

6.2 5.6 –//– 9.4 |

6.4 5.8 –//– 9.7 |

6.6 6 –//– 9.6 |

7—10 |

|

665 |

688 |

716 |

8.7 |

9 |

8.9 |

||

|

660 |

683 |

709 |

–//– |

–//– |

–//– |

||

|

Hbl–Grt |

Hbl |

||||||

|

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

||

|

550 |

590 |

565 |

8.7 |

9.5 |

9 |

||

|

575 |

545 |

575 |

8 |

8.8 |

8.3 |

||

|

–//– |

619 |

643 |

8.1 |

8.7 |

8.4 |

||

|

580 |

580 |

560 |

9.9 |

11 |

10.1 |

||

|

Сланцеватые |

565 |

583 |

515 |

10.6 |

11.7 |

10.8 |

|

|

ãранатсодержащие |

530 |

507 |

487 |

–//– |

–//– |

–//– |

11—12 |

|

амфиболиты |

545 |

537 |

499 |

10 |

11 |

10.2 |

|

|

534 |

530 |

482 |

8.9 |

9.6 |

9.1 |

||

|

574 |

571 |

525 |

–//– |

–//– |

–//– |

||

|

550 |

515 |

490 |

9.6 |

10.6 |

9.8 |

||

|

583 |

582 |

533 |

9.9 |

11.1 |

10.1 |

||

|

575 |

570 |

620 |

9.8 |

10.7 |

9.9 |

||

|

552 |

525 |

502 |

–//– |

–//– |

–//– |

||

Примечание. Геотермометры и геобарометры по: 1 — Holland (1994), 2 — Jaques (1982), 3 — Wells (1979), 4 — Powell (1985), 5 — Лаврентьева, Перчук (1989), 6 — Hammarstrom (1986), 7 — Hollister (1987), 8 — Schmidt (1991), 9 — Ферштатер (1990). Hbl — амфибол, Pl — плагиоклаз , Grt — гранат.

Rb—Sr возраст метабазитов харбейского комплекса

Т а б л и ц а 2

|

№ п/п |

Образец |

Rb, мêã/ã |

Sr, мêã/ã |

87Rb/86Sr |

87Sr/86Sr |

Возраст, млн лет |

|

1 |

х-16-1 |

7.9 |

175.6 |

0.130 |

0.70734 |

|

|

2 |

х-12-6 |

5.7 |

284.5 |

0.058 |

0.70645 |

881 ± 66 |

|

3 |

х-112-4 |

2.5 |

171.0 |

0.043 |

0.70613 |

|

|

4 |

х-116-1 |

21.3 |

253.4 |

0.243 |

0.70868 |

|

|

5 |

х-107-01 |

2.8 |

113.2 |

0.072 |

0.70845 |

|

|

6 |

х-107-02 |

2.7 |

90.1 |

0.086 |

0.70864 |

1000 ± 170 |

|

7 |

х-107-03 |

3.3 |

65.1 |

0.147 |

0.70952 |

Примечание. Измерения выполнялись на масс-спектрометре МИ-1201Т в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН в 2007 г. Место отбора проб: 1 — кварц-клиноцоизитовый амфиболит, руч. Амфиболитовый; 2 — слабосланцеватый амфиболит, ср. течение р. Б. Харбей; 3 — гранат-клиноцоизитовый амфиболит, руч. М. Харбей; 4 — массивный амфиболит, ср. течение р. Б. Харбей; 5 — гранат-клиноцоизит-хлоритовый амфиболит, руч. Скалистый; 6 — глаукофансодержащий сланец, руч. Скалистый. 7 — хлоритовый амфиболит, руч. Скалистый.

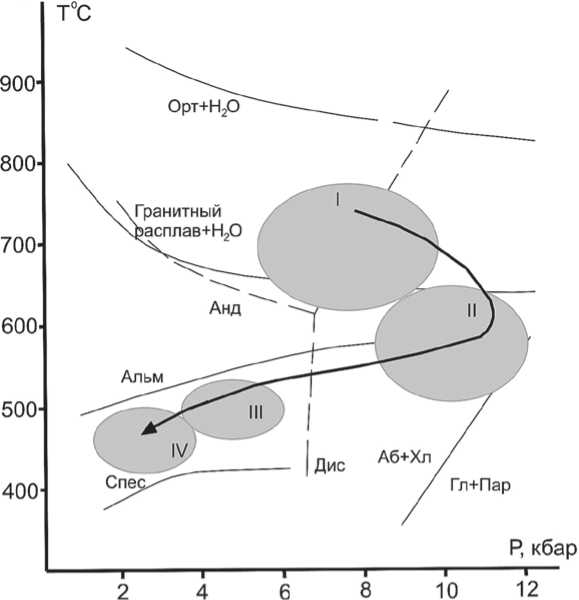

тах составляет 5.6—10 кбар. Условия метаморфизма амфибола и плагиоклаза из рассматриваемых пород отвечают высоким ступеням амфиболитовой фации умеренных давлений.

Гранатсодержащие парагенезисы рассланцованных амфиболитов соответствуют низким ступеням амфиболитовой и эпидот-амфиболито-вой фации метаморфизма (Т — 480— 640°) повышенных давлений (Р — 8—12 кбар).

По соотношению железистости роговой обманки и хлорита из клиноцоизит-хлорит-амфиболово-го сланца эти минералы относятся к низкотемпературной ступени фации эпидотовых амфиболитов [14, 16]. Минеральная ассоциация — мусковит, хлорит, клиноцоизит, альбит характерна для зеленосланцевой фации метаморфизма.

Эволюция метаморфизма пород харбейского комплекса. Ранние метаморфические парагенезисы, скорее всего, образовались в результате пространственного совмещения за-дуговых или окраинно-морских породных ассоциаций в процессе коллизии. Условия метаморфизма соответствуют высоким ступеням амфиболитовой фации (Т более 700°, Р — 5.5—10 кбар). Время образования метабазитов и раннего этапа метаморфизма происходило, по-види-мому, в интервале 2200—1730 млн лет назад [5, 12]. Соответствующие возрастные определения, датирующие метаморфизм амфиболитовой фации и процессы гранитизации, имеются также в других близких по составу и особенностям метаморфизма уральских комплексах [12].

По метабазитам из нашей коллекции Rb—Sr методом (В. А. Андре-ичев, Институт геологии Коми НЦ УрО РАН) получены два возрастных значения 1000 ± 170 и 881 ± 66 млн лет (табл. 2). Близкий возраст 951— 852 млн лет имеют цирконы, отобранные из биотит-мусковитово-го плагиогнейса [12]. Этот интервал, скорее всего, фиксирует время про- явления дислокационного метаморфизма с образованием гранатсодер-жащих и глаукофансодержащих парагенезисов.

Возрастной интервал 610—590 млн лет (SHRIMP — датировки по цирконам [11]), вероятно, датирует в метабазитах процессы диафтореза эпидот-амфиболитовой фации. Эти преобразования, по-видимому, происходили по ослабленным тектоническим зонам и привели к формированию клиноцоизит-хлорит-амфи-боловых и хлорит-альбит-амфиболо-вых сланцев.

Появление более низких возрастных значений (489, 434, 336 млн

Рис. 4. Термодинамическая эволюция метаморфизма пород харбейского комплекса. Линии минеральных равновесий взяты по Н. Л. Добрецову и др. (1972).

Условные обозначения и сокращения: I — метаморфизм высоких ступеней амфиболитовой фации умеренных давлений; II — метаморфизм амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фации умеренных давлений; III — метаморфизм низких ступеней эпидот-амфиболитовой фации; IV — низкотемпературные изменения зеленосланцевой фации. Орт — ортоклаз, Сил — силлиманит, Анд — андалузит, Дис — дистен, Альм — альмандин, Спес — спессартин, Аб — альбит, Хл — хлорит, Гл — глаукофан, Пар — парагонит

лет [8]) связано с низкотемпературными изменениями в условиях зеленосланцевой фации. Наиболее широко они проявились в метабазитах на границе с няровейской серией и послужили толчком к образованию плойчатых и полосчатых апоамфи-болитовых сланцев с высоким содержанием хлорита, мусковита, альбита, клиноцоизита и кварца.

Таким образом, в раннем протерозое в результате растяжения континентальной коры и формирования окраинного (или задугового) моря, а затем коллизии образовался Харбейский сегмент континентальной коры. На рубеже около 1 млрд лет назад повторные процессы риф-тогенеза на относительно глубинных уровнях коры привели к рас-сланцеванию пород и кристаллизации в метабазитах гранатсодержа-щих парагенезисов. Метаморфизм эпидот-амфиболитовой фации связан с этапом развития тиманид-про-тоуралид, а более низкотемпературные изменения метабазитов — с формированием Уральской складчатой области.

Эволюция метаморфических преобразований пород харбейского комплекса выражается:

-

— в регрессивной направленности температурных условий кристаллизации (рис. 4);

-

— в пространственной локализации процессов метаморфического изменения пород;

-

— в возрастании роли динамического фактора на ранних стадиях метаморфической эволюции.

4.

Кейльман Г. А., Бутин В. В., Подсосова Л. Л.

и др. К вопросу о геологическом строении осевой зоны Полярного Урала: Тр. СГИ. Свердловск, 1973. Вып. 91. С. 5—10.

5.

Краснобаев А. А.

Циркон как индикатор геологических процессов. М.: Наука, 1986. 152 с.

6.

Кузнецова (Уляшева) Н. С.

Состав и условия формирования мафитов харбейского комплекса (Полярный Урал) // Литосфера, 2008. № 1. С. 51—65.

7.

Ленных В. И.

Доуралиды зоны сочленения ВосточноЕвропейской платформы и Урала // Метаморфизм и тектоника западных зон Урала. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1984. С. 21—41.

8.

Литошко Д. Н.

Топоминералогия медно-молибдено-вой рудной формации Полярного Урала М.: Наука, 1988. 212 с.

9.

Молдаванцев Ю. Е., Перфильев А. С.

Проявление метаморфизма в связи с глубинным разломом на Полярном Урале // Известия АН СССР. Сер. геол., 1962. № 4.

10.

Пыс-тин А. М.

Полиметаморфические комплексы западного склона Урала. СПб.: Наука, 1994. 208 с.

11.

Пыстин А. М., Пыстина Ю. И., Конанова Н. В., Потапов И. Л.

Типизация нижнего докембрия Тимано-Североуральского региона. Сыктывкар: Геопринт, 2009. 36 с. (Отчетная серия № 4 (78).

12.

Пыстина Ю. И., Пыстин А. М.

Цирконовая летопись уральского докембрия. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 168 с.

13.

Стратиграфические схемы Урала (докембрий, палеозой). Екатеринбург, 1994.

14.

Уляшева Н. С.

Минеральный состав и термодинамические условия метаморфизма мафитов харбей-ского комплекса // Геология европейского севера России. Сыктывкар, 2009. № 7. С. 51—61. (Тр. Института геологии Коми научного центра УрО РАН. Вып. 125).

15.

Уляшева Н. С.

Вещественный состав и условия образования мета-базитов харбейского метаморфического комплекса (Полярный Урал):

Автор выражает благодарность А. М. Пыстину, К. В. Куликовой и Ю. В. Голубевой за помощь и ценные советы.

Список литературы Термодинамическая эволюция метаморфизма пород Харбейского комплекса (Полярный Урал)

- Бутин В. В. Геология и условия формирования гнейсо-амфиболитового комплекса южной части Харбейского антиклинория: Автореф. дис. … канд. геол.-минер. наук. Свердловск: СГИ, 1973. 20 с.

- Афонькин М. М., Голубева И. И. Амфиболиты париквасьшорской свиты (харбийский комплекс) как индикатор наличия докембрийской островной дуги на Полярном Урале // Петрология и минералогия севера Урала и Тимана. Сыктывкар, 2006. № 4. С. 22-38. (Тр. Института геологии Коми научного центра УрО РАН. Вып. 120).

- Душин В. А. Магматизм и геодинамика палеоконтинентального сектора севера Урала. М.: Недра, 1997. 213 с.

- Кейльман Г. А., Бутин В. В., Подсосова Л. Л. и др. К вопросу о геологическом строении осевой зоны Полярного Урала: Тр. СГИ. Свердловск, 1973. Вып. 91. С. 5-10.

- Краснобаев А. А. Циркон как индикатор геологических процессов. М.: Наука, 1986. 152 с.