Термоэлектрическая установка осушения воздуха помещений сельскохозяйственного назначения

Автор: Трунов С.С., Тихомиров Д.А., Ламонов Н.Г.

Журнал: Агротехника и энергообеспечение @agrotech-orel

Рубрика: Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве

Статья в выпуске: 2 (23), 2019 года.

Бесплатный доступ

Обоснована перспектива использования термоэлектрических установок для кондиционирования воздуха. Предложена конструкция и рассмотрен принцип работы установки для поддержания влажности и температуры воздуха в животноводческих помещениях с применением термоэлектрических модулей. Представлены результаты экспериментальных исследований действующего образца в виде графиков температуры и влажности воздуха после его обработки. Представлены основные положения по расчету теплоэнергетических и конструкционных параметров теплообменного устройства со стороны горячего рабочего контура. Выполнен расчет количества влаги, получаемой из воздуха при заданных исходных параметрах. Установка характеризуется высокими теплотехническими показателями, надежностью, малыми потерями тепловой энергии, отсутствием подвижных частей.

Осушение воздуха, термоэлектрический модуль, термоэлемент пельтье, воздушный канал, теплообменник

Короткий адрес: https://sciup.org/147230933

IDR: 147230933 | УДК: 631.22:697.934:681.586.67:621.362

Текст научной статьи Термоэлектрическая установка осушения воздуха помещений сельскохозяйственного назначения

Введение. Одним из перспективных направлений при создании новых установок обработки воздуха является использование термоэлектрических модулей Пельтье (ТЭМ), обеспечивающих построение эффективных установок для охлаждения, осушения и подогрева воздуха в помещениях сельскохозяйственного назначения. В связи с чем, в научной литературе все чаще стала обсуждаться тема применения термоэлектричества в различных областях [1].

На форуме «Термоэлектричество, как энергия будущего» отмечалось, что у термоэлектричества есть широкий круг источников теплоты, недоступных другим видам преобразователей [2]. Они находятся в земной поверхности, толще Мирового океана, в различных видах промышленных производств, где могут возникать даже незначительные градиенты температур, которые невозможно использовать в других типах преобразователей энергии [3].

В настоящее время разработка различных термоэлектрических устройств, в том числе и для осушения воздуха ведется на основе освоенных и выпускаемых промышленностью стандартных термоэлектрических модулей, являющихся компактными тепловыми насосами, которые поглощают тепловую энергию с одной стороны и рассеивают ее на другой [4,5].

В зависимости от предназначения, плотности отводимого потока и способа обмена тепловыми потоками между объектом и внешней средой, термоэлектрические установки могут быть построены по следующим основным схемам: «воздух-воздух» или «воздух-жидкость - жидкость-воздух» или их комбинация. В последней схеме тепло с холодной и горячей стороны ТЭМ отводится с помощью прилегающих к ним теплообменников, по которым циркулирует теплоноситель (жидкость), образуя, таким образом термоэлектрическую сборку (ТЭС), а отводится тепло с помощью жидкостных радиаторов, снабженных вентиляторами для сброса тепла в окружающую среду [3].

Современная технология производства термоэлектрических модулей широко развивается. В результате термоэлектричество с к.п.д. модулей 20% и более становится серьёзным конкурентом других способов получения электроэнергии из возобновляемой или сбросной энергии. За последние годы компания «Криотерм» разработала и внедрила в серийное производство термоэлектрические модули для различных областей народного хозяйства. Реализован широкий спектр термоэлектрических холодильных установок различной холодильной мощности, начиная от нескольких десятков до 20 кВт. [4,6].

В сельскохозяйственном производстве имеются помещения, в которых требуется поддерживать технологически заданные параметры микроклимата - в первую очередь температуру и влажность воздуха [7,8]. Главным образом эта проблема решается применением систем вентиляции, в том числе с рекуперацией теплоты удаляемого воздуха [9, 10].

Известны устройства кондиционирования, которые позволяют решать вопрос отопления, охлаждения и поддержания влажности воздуха за счет изменения количества и качества вентиляционного воздуха. Однако, подобные установки сложны, требуют высоких капитальных и эксплуатационных затрат, и как показывают техникоэкономические расчеты, их использование в сельскохозяйственных помещениях экономически не всегда оправдано [4]. Кроме того, в этих системах, как правило отсутствует система осушения воздуха, позволяющая существенно уменьшить объём вентиляционного воздуха, а следовательно и эксплуатационные затраты на создание микроклимата в помещениях [11,12].

Целью исследований является разработка инновационной установки для охлаждения и осушения воздуха, обеспечивающей требуемые параметры воздушной среды в животноводческих и других производственных и вспомогательных помещениях.

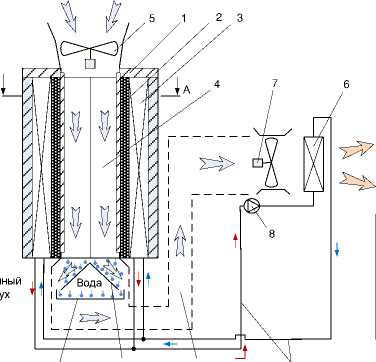

Результаты и обсуждение. Разработанная термоэлектрическая установка осушения воздуха выполнена по схеме «вода-воздух-воздух-воздух», позволяет охлаждать, осушать и подогревать воздух, поддерживая его заданные параметры в помещениях сельскохозяйственного производства. В отличие от существующих конструкций она характеризуется разнообразием процессов по кондиционированию воздуха: охлаждение, осушение, подогрев.

В результате использования предлагаемого устройства повышается надежность и эффективность термоэлектрических установок при работе в условиях сельскохозяйственных объектов.

Конструктивно установка обработки воздуха сельскохозяйственных помещений выглядит следующим образом (рис.1).

Влажный воздух

А

10 9 12 11

Рисунок 1 – Схема термоэлектрической установки для

Осушенный, подогретый воздух

осушения воздуха

При использовании предлагаемой установки для осушки воздуха в помещениях сельскохозяйственного назначения сначала воздух охлаждается, что приводит к конденсации влаги, находящейся в воздухе, на поверхности теплообменника холодного спая. Теплообменник холодного спая является одновременно и теплообменником холодного контура (радиатор). Затем холодный, осушенный воздух подогревается в горячем контуре теплообменника до требуемой температуры.

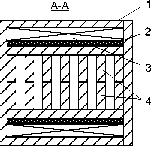

Установка осушения воздуха (рис.1) содержит термоэлектрическую сборку, состоящую из теплоизолированного корпуса 1, с расположенными в нем термоэлектрическими модулями Пельтье 2, помещенными между жидкостным теплообменником горячего спая 3 и воздушным теплообменником холодного спая 4, который является одновременно и радиатором холодного контура, электровентилятор 5, подающий в установку влажный воздух, пластинчатый теплообменник горячего контура 6, электровентилятор горячего контура 7, циркуляционный насос горячего контура 8, каплеуловитель 9, водосборник 10, трубопровод 11 и воздуховод 12. Пластинчатый теплообменник 6 горячего контура соединен через циркуляционный насос 8 трубопроводом 11 с теплообменником горячего спая 3. Каплеуловитель 9 выполнен в виде рассекателя выходящего воздушного потока из воздушного канала и обеспечивает направление осушенного воздуха. Каплеуловитель 9 выполнен в виде пластины, согнутой под прямым углом и вершиной, направленной навстречу потоку, выходящему из воздушного канала.

При повышении влажности в помещении выше допустимого уровня производится включение термоэлектрических модулей 1, вентиляторов 5 и 7, циркуляционного насоса 8. Вентилятор 5 начинает прокачивать влажный воздух из помещения через радиатор холодного спая (холодного контура) осушителя воздуха 4.

За счет теплообмена с холодной поверхностью теплообменника 4 воздух охлаждается. Излишняя влага конденсируется на поверхности теплообменника 4, и капли воды падают на каплеуловитель 9, а затем в водосборник 10. В этом режиме осуществляется охлаждение и осушение воздуха. Каплеуловитель 9 также обеспечивает направление осушенного воздушного потока, выходящего из теплообменника холодного спая 4, выполненного в виде воздушного канала. Далее осушенный и охлажденный воздух по воздуховоду 12 с помощью электровентилятора 7 проходит через пластинчатый теплообменник горячего контура 6, где нагревается до необходимой температуры. В результате подогрева осушенного воздуха снижается его относительная влажность. Осушенный и подогретый воздух подается в помещение сельскохозяйственного назначения. В результате смешения осушенного воздуха с воздухом помещения влажность воздуха в помещении постепенно понижается и при достижении заданного уровня установка отключается.

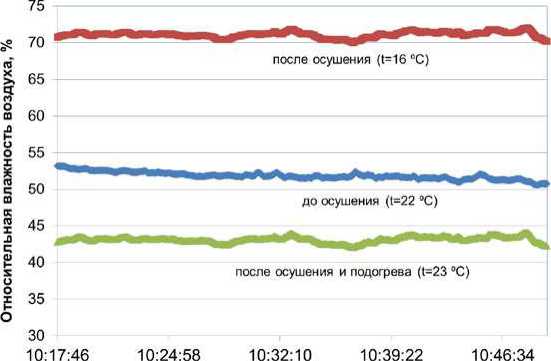

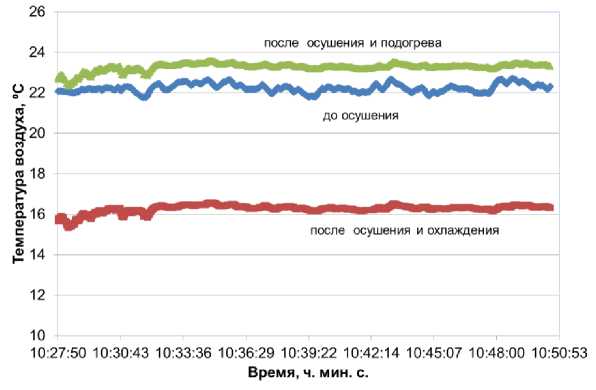

На рисунках 2 и 3 показаны графики относительной влажности и температуры воздуха до и после его кондиционирования в термоэлектрической установке при ее лабораторных исследованиях.

Время, ч. мин. с

Рисунок 2 – Относительная влажность воздуха после его кондиционирования в термоэлектрическом осушителе

Рисунок 3 – Температура воздуха после его кондиционирования в термоэлектрическом осушителе

Исходные температура и влажность воздуха составляли 22 ^С и 54% соответственно. После охлаждения и осушения воздуха их показатели составили 16°С и 71%, а после подогрева осушенного воздуха 23°С и 43%.

Производительность вентилятора подачи осушаемого воздуха G =108 м3/ч. Температура осушаемого воздуха t вх =22 °С. Относительная влажность осушаемого воздуха ϕ =54%.

Влагосодержание осушаемого воздуха d вх = 10,5 г/кг (определено по id диаграмме влажного воздуха при давлении 745 мм. рт. ст.). Температура воздуха на выходе из установки t вых = 16°С. Относительная влажность воздуха на выходе из установки 70%. Влагосодержание воздуха на выходе из установки d вых = 8,5 г/кг. Температура радиатора холодного контура t рад = 6 – 7°С. Длительность проведения замера по определению количества конденсированной влаги составляла 40 минут.

При таких условиях на поверхности теплообменника холодного контура конденсируется влага ∆ d вод = d вх – d вых = 10,5 – 8,5=2 г/кг.

За 40 минут проведения опыта из воздуха выделилось 90 г влаги. Таким образом, при производительности вентилятора подачи воздуха 108 м3/ч выделяется 130 г воды в час.

В реальных условиях в помещениях животноводческих ферм относительная влажность воздуха достигает 85%. При этом термоэлектрический осушитель воздуха будет работать более эффективно.

При реализации заданной производительности осушителя воздуха важной задачей является определение теплоэнергетических и конструкционных параметров установки. Определяющими величинами являются площадь теплоотдающей поверхности теплообменника горячей стороны термоэлектрического модуля и расход жидкости циркулирующей по горячему контуру.

Величину отводимого потока теплоты можно определить по известному уравнению:

Q г = g г с г ( t гк – t гн ) , (1)

где g г – расход потока жидкости, м3/ч; с г – теплоемкость нагреваемой жидкости, кДж/кг0С; t г н , t г к – соответственно температура жидкости на входе в теплообменник на горячей стороне термоэлектрического модуля и на выходе из теплообменника, 0С.

С другой стороны, эта теплота передается через поверхность F г теплообменника и может быть выражена как:

Q г = k г F г Δ t ср , (2)

где kг – коэффициент теплопередачи от поверхности термоэлектрического модуля к нагреваемой жидкости, Вт/м2К; Δtср – температурный напор между горячей стенкой термоэлектрического модуля и нагреваемой средой, °C.

Теплота, снимаемая с горячего спая термоэлемента определяется по выражению [13]:

Q r = aIT г + 1 2 l/(aS) - 2 S£ A Т11 , (3)

где a - суммарный коэффициент термо-ЭДС; I - сила тока, А; Т г - абсолютная температура горячего спая, К; A Т - разность температур между спаями, К; £ - коэффициент теплопроводности ветвей p и n типа, Вт/м0С; S - сечение ветвей термоэлемента, м2; о - удельная электропроводность ветвей, Ом/мм; l -длина ветви, мм.

Выражения для определения расхода потока охлаждающей жидкости и площади поверхности теплообменника горячей стороны поверхностей термоэлектрических модулей выглядит следующим образом [13].

Расход потока горячей жидкости равен:

_ а1Т г + 11l /( o S ) - 2 S ^ A Т /1

g г = c(tT-tT) "

гн к

Площадь теплоотдающей поверхности теплообменника горячего модуля:

а 1Т г + 121 /( o S) - 2 S ^A T /1 k г ∆ t ср

Выражения (4) и (5) представляют собой систему уравнений, устанавливающих зависимость параметров охлаждения горячей поверхности термоэлектрических модулей от необходимой производительности.

Выводы. Результаты экспериментальных исследований разработанной термоэлектрической установки подтвердили основные теплоэнергетические и конструкционные параметры, полученные расчетным путем [9]. Предложенная конструкция многофункциональной установки для обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения характеризуется высокими теплотехническими и энергетическими показателями, надежностью, малыми потерями тепловой энергии, отсутствием подвижных частей. Совокупность таких признаков позволяет достигнуть нового положительного результата в процессе обработки воздуха в помещениях сельскохозяйственного назначения. Дальнейшие исследования направлены на оптимизацию конструкционных и теплоэнергетических параметров теплообменных аппаратов для горячего и холодного контуров.

Conf. on Thermoelectrics, Nagoya, Japan, 1998, p.81.

Ph.D. S. S. Trunov, Dr. of Sc. D. A. Tikhomirov, Ing. Lamonov N.G. FSAC “Federal Scientific Agroengineering Center VIM”, Moscow, Russia

Список литературы Термоэлектрическая установка осушения воздуха помещений сельскохозяйственного назначения

- Jianzhong Z., Tiemin W. Application of the thermoelectric cooler in thethseventeenth chiniesse retrievable satelite // Abstracts of the 17 Int. Conf. on Thermoelectrics, Nagoya, Japan, 1998, p.81.

- Форум «Термоэлектричество как энергия будущего», Электронный ресурс. URL: uran.ru gazetanu/2011/06/nu15/wvmn, p 5-15.

- 3.Термоэлектрические материалы и преобразователи / под редакцией А.И. Карчевского. M.: «Мир». -1964.-351 с.

- 4.Вишневский Е.П. Анализ использования основных методов осушения воздуха. Технический бюллетень.-2003.-№1.- С.4 - 6

- Шостаковский П.А. Современные решения термоэлектрического охлаждения для радиоэлектронной, медицинской промышленности и бытовой техники // Компоненты и технологии. - №1. 2010. [Электронный ресурс]. http://ecogenthermoelectric.com/tpl/docs/Modern_solutions_ rus_1.pdf.