Термопластичные материалы для задников обуви

Автор: Цобанова Н.В., Борозна В.Д., Буркин А.Н.

Журнал: Вестник Витебского государственного технологического университета @vestnik-vstu

Рубрика: Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности

Статья в выпуске: 1 (47), 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Обувь является предметом повседневного потребления, к качеству, комфорту и безопасности которой потребители предъявляют повышенные требования. Особое внимание уделяется детской обуви, так как из - за неправильно подобранной или некачественной обуви у детей могут наблюдаться отклонения в развитии костно - мышечной системы. Согласно ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» одним из требований безопасности обувных изделий определено требование к конструкции пяточной части обуви. Одним из способов фиксация пяточной части стопы в обуви является применение жесткого задника. В настоящее время наиболее популярными и часто используемыми материалами для каркасных деталей, применяемых на обувных предприятиях Республики Беларусь, наряду с картонами являются термопластичные материалы (ТПМ). При использовании зарубежных ТПМ на обувных предприятиях Республики Беларусь часто руководствуются предложениями изготовителя, которые носят лишь рекомендательный характер. В связи с этим актуальным стал вопрос применения ТПМ, об эксплуатационных характеристиках которых почти ничего не известно. Таким образом, возникает необходимость в исследовании стандартных физико - механических и деформационно - прочностных свойств современных материалов для задников обуви. Цель исследования получение новых сведений о структуре и физико - механических, деформационных и прочностных свойствах современных ТПМ, применяемых при изготовлении обуви, в том числе и в детской. Методы исследований - стандартные методики испытаний при исследовании физико - механических, прочностных и деформационных свойств для жёстких искусственных кож. Результаты работы - предложен перечень показателей для оценки физико - механических, прочностных и деформационных свойств ТПМ и методы их исследования.

Обувь, оценка качества, термопластичные материалы, свойства, задник

Короткий адрес: https://sciup.org/142241255

IDR: 142241255 | УДК: 685.34.03 | DOI: 10.24412/2079-7958-2024-1-53-63

Текст научной статьи Термопластичные материалы для задников обуви

DOI:

Обувь является предметом повседневного потребления, к качеству, комфорту и безопасности которого потребители предъявляют повышенные требования (Л.Ф. Власенко, 2015). Особое внимание уделяется детской обуви, так как из-за неправильно подобранной или некачественной обуви у детей могут наблюдаться отклонения в развитии костно-мышечной системы, что проявляется в виде сколиоза, плоскостопия, остеохондропатии различной локализации (К.Л. Игнатова, Ю.С. Конарева, О.А. & Белицкая, 2022). Проведено множество исследований, посвящённых изучению влияния конструкции обуви на развитие детской стопы (Cylie M. Williams 2022; Yuan Wang et al., 2023; Caleb Wegener et al., 2011; Stewart C. Morrisonl et al., 2018; Poul J, Fait M, 1975). Однако понимание того, как обувь и свойства материалов, из которых она изготовлена (например, жесткость задника), влияют на развитие растущей стопы, практически отсутствует.

В Республике Беларусь предъявляют строгие требования к безопасности производимых и импортируемых из-за границы детских товаров. Все детские товары, поступающие на белорусский рынок, должны проходить процедуру обязательной сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». В данном техническом нормативном правовом акте строго регламентированы требования безопасности, к которым относят требования к применяемым материалам, требования к конструкции, требования к биологической, механической и химической безопасности.

Особое внимание уделяется товарам, которые непосредственно контактируют с детьми, к ним относят и обувь (Е.А. Шеремет, М.В. Шевцова, 2020). Согласно ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»1 одним из требований безопасности обувных изделий определено требование к конструкции пяточной части обуви. В пункте 3 статьи 6 ТР ТС 007/2011 указывается, что в обуви для детей в возрасте от 3 до 7 лет недопустима нефиксированная пяточная часть. Фиксированная пяточная часть позволяет обеспечить устойчивое положение ребенка при ходьбе и беге, являясь гарантией безопасности. Одним из способов фиксации пяточной части стопы в обуви является применение жесткого задника (Н.В. Цобанова, 2022).

Эксплуатационные и потребительские свойства обуви в пяточной части в значительной степени определяются качеством материалов, применяемых для изготовления задников. Из-за потери каркасности задника, т. е. уплощения, заминов и других деформаций, обувь в пяточной части приобретает неудовлетворительный вид и теряет форму. Поэтому вопрос обеспечения требуемого качества материалов для задников является актуальным.

Качество обувных картонов оценивают в соответствии с ГОСТ 9542-82 «Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия»2, согласно которому определяют следующие показатели: плотность, жесткость при статическом изгибе, предел прочности при растяжении после замачивания в воде, относительное удлинение при растяжении в сухом состоянии, намо-каемость, изменение линейных размеров при увлажнении или высушивании, гигроскопичность, влагоотдача, влажность, истираемость во влажном состоянии, формуемость и формоустойчивость. Для методов их определения действует отдельный стандарт ГОСТ 9186-76 «Картон обувной и детали из него. Правила приемки и методы испытаний»3, в котором представлено краткое описание методов испытаний и ссылки на стандарты с полной методикой проведения испытаний. Для данных материалов разработаны и стандартизированы нормы показателей свойств и методы их оценки в отличие от ТПМ. На данный момент в Национальном фонде ТНПА отсутствуют нормативные документы, устанавливающие требования к показателям и методам оценки качества ТПМ для задников обуви.

При использовании зарубежных ТПМ на обувных предприятиях Республики Беларусь часто руководствуются предложениями изготовителя, которые носят лишь рекомендательный характер. В литературных источниках содержатся сведения о ТПМ для задников обуви, которые либо вообще не применяются в производстве, либо используются в небольшом количестве. В связи с этим актуальным является исследование физико-механических и прочностных свойств ТПМ, о которых почти ничего не известно, а также разработка рекомендаций по перечню показателей свойств, предлагаемых для оценки физико-механических и прочностных свойств ТПМ, и методов их оценки. В связи с выше сказанным целью данной работы является получение новых сведений о структуре и физико-механических, деформационных и прочностных свойствах современных ТПМ, применяемых при изготовлении обуви, в том числе и в детской, для получения базовых значений показателей свойств для использования при комплексной оценке качества ТМП.

Методы и средства исследований

При исследовании ТПМ для задников прежде всего их необходимо рассматривать с точки зрения физико-механических свойств. В национальном фонде ТНПА Республики Беларусь отсутствуют нормативные документы на испытания физико-механических, прочностных и деформационных свойств ТПМ. Так как ТПМ можно рассматривать как жесткую искусственную кожу, то в работе использовались методики оценки физико-механических, прочностных и деформационных свойств для искусственных кож.

Для данных материалов предлагается исследовать следующие физико-механические свойства: толщину, мм; твердость, усл. ед.; плотность, г/м3; поверхностную плотность, г/м2; разрывную нагрузку, Рр , Н; предел прочности при разрыве, σр , МПа; относительное удлинение при разрыве, εр , %; условное усилие РУ , Н; условное относительное удлинение εу при РУ , %; условный модуль упругости, Еу , МПа; условный модуль жесткости Dу , Н.

Толщину определяют по ГОСТ 17073-71 «Кожа искусственная. Метод определения толщины и массы 1м2»4 контактным методом. Для этого используют толщиномер типа ТН 10–60 с диапазоном измерения от 0 до 10 мм, ценой деления 0,01 мм и погрешностью на всем диапазоне ±0,018 мм с диаметром измерительной площадки 10 мм. Перед испытанием образцы выдерживаются в нормальных условиях не менее 24 часов. Удельное давление измерительной площадки толщиномера на образец должно составлять (0,5–1,5) · 104 Па.

Определение твердости ведется по ГОСТ 263-535 с помощью игольчатого твердомера по Шору А МТ 340 с диапазоном измерения от 0 до 100 усл. ед., с ценой деления равной 1 усл. ед. и погрешностью измерения ±1 усл. ед. Сущность метода заключается в погружении в образец закрепленной иглы с последующим измерением глубины её погружения. Твердость каждого образца проверяется в пяти точках. За результат испытания принимается среднеарифметическое значение по пяти измерениям.

Поверхностная плотность определяется на образцах с линейными размерами 40х40 мм. Линейные размеры образцов определены по ГОСТ 17073-71 с помощью металлической измерительной линейки (ГОСТ 427-756) с ценой деления 1 мм и толщиномера типа ТН 10-60 (ГОСТ 11358-897) с точностью 0,01 мм при давлении измерительной площадки на образец (0,5–1,5) · 104 Па. Масса элементарных проб измерялась на весах RADWAG AS220/C/2 с погрешностью не более 0,5 мг. За результат определения поверхностной плотности образца принимается значение, округленное до 1 г/м2. Определение деформации и прочности термопластических материалов для задников при одноосном растяжении производят по методике, описанной в ГОСТ 17316-71 «Кожа искусственная мягкая. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве»8.

Исследования механических свойств ТМП проводят с помощью разрывной машины РТ-250М на образцах прямоугольной формы 140х20 мм с рабочей частью 100х20 мм со скоростью перемещения нижнего зажима 50 мм/мин. Элементарные пробы выкраивали вдоль рулона по два образца в соответствии с направлением раскроя материала на производстве. При испытании материалов определили следующие характеристики:

– разрывная нагрузка, Рр – наибольшее усилие в ньютонах, которое выдерживает образец в момент разрыва;

– разрушающее напряжение или предел прочности, σр , МПа, которое определяется отношением нагрузки при разрыве Рр к площади поперечного сечения образца F до начала испытаний, мм2.

Упругие свойства материалов характеризуются условным модулем упругости. Для ТПМ условный модуль упругости Еу определяется при условии, что условная относительная нагрузка Ру = 0,4 Рр (В. К. Смелков, 2005).

По условной нагрузке Ру дополнительно определяли также показатели, характеризующие упругие свойства материалов, т. е. условный предел прочности σу , относительное условное удлинение εу , условный модуль упругости Еу и условную жесткость Dу по формулам:

,

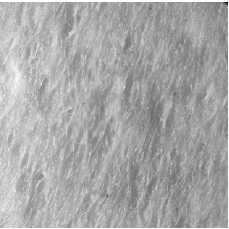

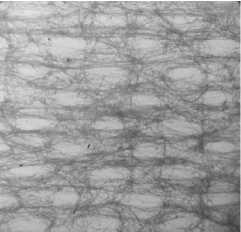

Исследование структуры термопластичных материалов для задников проводили методом микроскопии материала в отраженном и проходящем свете с помощью стереомикроскопа «BestScope BS 3040» с камерой-планшетом BCL-350, снабженного программным обеспечением для получения и обработки изображения.

Результаты исследований

Для проведения исследований были выбраны следующие термопластичные материалы в качестве задников для обуви: BITERM – 327; BITERM – 330; FLEXAN 31/OP; Tenopren 120, EMSAN; FOHESYAL I; Technopcan 120. Общая характеристика выбранных ТПМ приведена в таблице 1. Микрофотографии структуры поверхности ТПМ для задников обуви представлены на рисунке 1.

Результаты исследования и расчета показателей физико-механических свойств ТПМ для задников представлены в таблице 2.

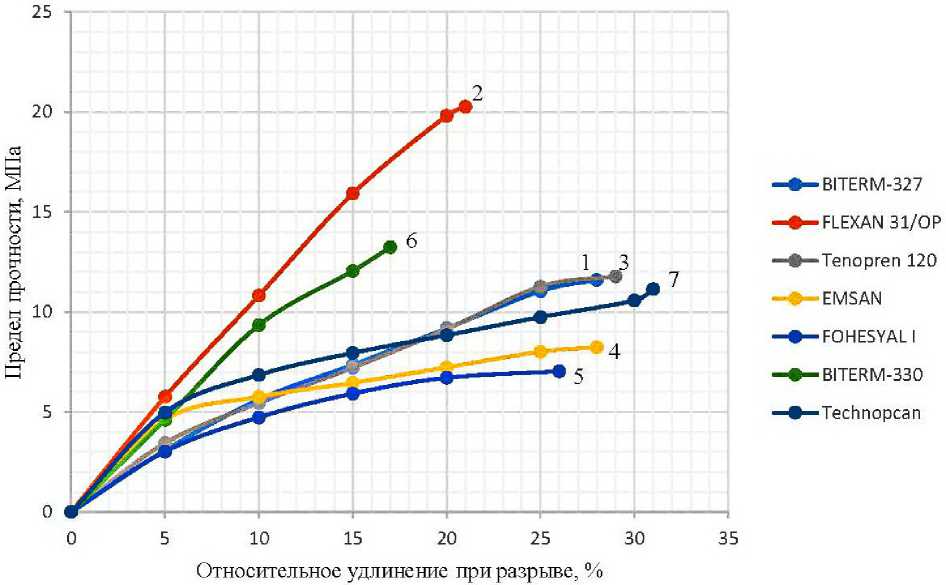

Результаты исследования основных деформационных и прочностных показателей ТПМ представлены в таблице 3 (усредненные значения по шести образцам).

Для дополнительной оценки способности материалов формоваться получены значения условного модуля упругости и условной жесткости (таблица 4). Известно, что чем выше у материала значения условного модуля упругости и жесткости, тем меньше его деформация, а, следовательно, выше его способность сопротивляться

Таблица 1 – Характеристика термопластических материалов для задников

Table 1 – Characteristics of thermoplastic materials for shoe counters

|

Наименование материала |

Толщина материала, мм |

Вид основы |

Характеристика термоклеевого покрытия |

|

BITERM-327 |

1,25 |

тканое полотно |

двухстороннее |

|

FLEXAN 31/OP |

0,79 |

тканое полотно |

одностороннее |

|

Tenopren 120 |

1,22 |

тканое полотно |

одностороннее с пропиткой |

|

EMSAN |

1,22 |

нетканое полотно |

двухстороннее |

|

FOHESYAL I |

0,76 |

нетканое полотно |

одностороннее |

|

BITERM-330 |

1,22 |

тканое полотно |

двухстороннее |

|

Technopcan 120 |

1,27 |

нетканое полотно |

двухстороннее |

а) BITERM-327; б) FLEXAN 31/OP; в) Tenopren 120; г) EMSAN; д) FOHESYAL; е) BITERM-330; ж) Technopcan Рисунок 1 – Микрофотографии поверхности ТПМ с увеличением 30х

a) BITERM-327; b) FLEXAN 31/OP; c) Tenopren 120; d) EMSAN; e) FOHESYAL; f) BITERM-330; g) Technopcan Figure 1 – Microphotographs of the TPM surface at 30x magnification

Таблица 2 – Показатели физико-механических свойств ТПМ для задников

Table 2 – Indicators of physical and mechanical properties of TPM for shoe counters

|

Наименование материала |

Толщина материала, мм |

Плотность, г/см3 |

Поверхностная плотность, г/м2 |

Твердость, усл. ед. |

|

BITERM-327 |

1,25 |

0,71 |

88,6 |

93 |

|

FLEXAN 31/OP |

0,79 |

0,98 |

77,5 |

93 |

|

Tenopren 120 |

1,22 |

0,86 |

104,3 |

90 |

|

EMSAN |

1,22 |

0,72 |

87,9 |

97 |

|

FOHESYAL I |

0,76 |

0,82 |

62,2 |

95 |

|

BITERM-330 |

1,22 |

0,72 |

88,4 |

93 |

|

Technopcan 120 |

1,27 |

0,69 |

89,9 |

95 |

Таблица 3 – Показатели деформационных и прочностных свойств ТПМ для задников

Table 3 – Indicators of deformation and strength properties of TPM for shoe counters

|

Наименование материала |

Разрывная нагрузка, Н |

Предел прочности при растяжении, МПа |

Относительное удлинение при разрыве, % |

|

BITERM-327 |

290,0 |

11,6 |

28,5 |

|

FLEXAN 31/OP |

320,0 |

20,3 |

21,0 |

|

Tenopren 120 |

287,5 |

11,8 |

28,8 |

|

EMSAN |

201,0 |

8,2 |

27,5 |

|

FOHESYALI |

107,0 |

7,0 |

26,0 |

|

BITERM-330 |

306,5 |

12,6 |

16,0 |

|

Technopcan 120 |

270,5 |

10,7 |

30,5 |

Таблица 4 – Дополнительные показатели физико-механических свойств ТПМ для задников обуви

Table 4 – Additional indicators of physical and mechanical properties of TPM for shoe counters

|

Наименование материала |

Условное усилие Ру , Н |

Условное относительное удлинение εу при Ру , % |

Условный предел прочности σу , МПа |

Условная жесткость Dу , Н |

Условный модуль упругости Еу , МПа |

|

BITERM-327 |

116,0 |

8,3 |

4,6 |

1407,0 |

56,3 |

|

FLEXAN 31/OP |

128,0 |

7,3 |

8,1 |

1768,0 |

111,9 |

|

Tenopren 120 |

115,0 |

8,5 |

4,7 |

1355,5 |

55,6 |

|

EMSAN |

80,5 |

7,0 |

3,3 |

1150,0 |

47,1 |

|

FOHESYALI |

42,5 |

5,0 |

2,8 |

850,0 |

55,9 |

|

BITERM-330 |

122,5 |

5,3 |

5,1 |

2442,5 |

100,1 |

|

Technopcan 120 |

108,0 |

4,3 |

4,2 |

2543,0 |

100,2 |

58 ж

ВЕСТНИК Витебского государственного технологического университета, 2024, № 1 (47)

а

б

в

г

д

е

ж

внешним и внутренним воздействиям в процессе носки обуви.

Анализ результатов

На основе анализа микрофотографий структуры можно сделать следующие выводы: Biterm 327, Biterm 330 представляет собой композиционный ТПМ, изготовленный с использованием тканой основы и имеющий термоклеевое покрытие с двух сторон. Technopcan 120, Emsan представляют собой композиционные термопластичные материалы, изготовленные с использованием нетканых материалов, имеющих термоклеевое покрытие с обеих сторон. FLEXAN 31/OP, Tenopren 120, Fohesyali относятся к композитам, в которых расплавленная термопластичная масса соединена с тканой основой только с одной стороны.

Следует отметить, что все исследуемые ТПМ имеют высокий процент термоклеевого покрытия, предположительно производимого по технологии «коэкструзии» (многослойная экструзия).

Анализ физико-механических свойств ТПМ свидетельствует о том, что исследуемые материалы имеют приблизительно одинаковую твердость независимо от толщины материала. Наименьшее значение твердости 90 усл. ед. имеет образец Tenopren 120, а наибольшее значение твердости 97 усл. ед. у образца EMSAN. Следует отметить, что толщина не влияет на плотность и поверхностную плотность материалов в рассматриваемой группе образцов. Наименьшую плотность имеют образцы BITERM-327 (0,71 г/см3), EMSAN (0,72 г/см3), BITERM-330 (0,72 г/см3), наибольшей плотностью обладает ТПМ артикула FLEXAN 31/OP – 0,98 г/см3.

Анализируя данные таблицы 3, можно отметить, что ТПМ марок FLEXAN 31/OP, BITERM-327 и BITERM-330 имеют наибольшую разрывную нагрузку. Это объясняется наличием тканой основы и двухстороннего термоклеевого покрытия, меньшей жёсткостью материала. Образец ТПМ марки FOHESYAL I имеет наименьшее значение разрывной нагрузки (107 Н), что объясняется рыхлой структурой сетчатой нетканой основы. У остальных материалов значение разрывной нагрузки колеблется от 200 Н до 290 Н. В целом значение предела прочности достаточно высокое. У большинства материалов значение предела прочности изменяется от 7,0 МПа до 20,3 МПа. Наименьший показатель прочности у ТПМ марок EMSAN (8,2 МПа), FOHESYAL I (7,0 МПа), а наибольший у материала марки FLEXAN 31/OP (20,3 МПа). Почти все исследуемые ТПМ имеют относительное удлинение при разрыве в пределах 21–31 %, что значительно выше, чем у материала BITERM-330. Относительное удлинение данного ТПМ почти в 2 раза ниже значения других материалов. Это объясняется тем, что материал BITERM-330 имеет более рыхлую структуру нетканой основы.

Графики зависимости предела прочности от относительного удлинения при одноосном растяжении представлены на рисунке 2. Указанные выше графики аппроксимируются по полиномиальной зависимости. Коэффициент детерминации ( R2 ) находится в пределах от 0,93 до 0,99, что доказывает высокую степень достоверности аппроксимирующей функции.

Анализируя полученные зависимости необходимо отметить, что материалы, имеющие схожую структуру или технологию получения, одинаково деформируются. На участке деформирования от 0 до 5 % для всех исследуемых материалов наблюдается прямая зависимость напряжения от деформации, что говорит о том, что материалы на данном участке подчиняются закону Гука. На участке от 5–25 % у материалов BITERM-327, Tenopren 120, EMSAN, FOHESYALI, Technopcan 120 наблюдается пластическая деформация. У материалов FLEXAN 31/OP и BITERM-330 пластическая деформация наблюдается на участках (5–20 %) и (5–15 %) соответственно.

Исследования показали, что наиболее жесткими являются ТПМ марок BITERM-327, FLEXAN 31/OЗ, Tenopren 120, BITERM-330, Technopcan 120, имеющие двухстороннее термопокрытие. Наименьшую условную жесткость имеет ТПМ марки FOHESYALI, что объясняется структурой материала. Из данных таблиц 1–4 можно сделать вывод, что практически все материалы, кроме EMSAN, FOHESYALI, обладают высокой прочностью, жесткостью, твердостью.

Выводы

В заключение необходимо отметить, что современные ТПМ для задников обуви обладают хорошей формуемостью и формоустойчивостью, достаточной жесткостью, а также высокой прочностью, что подтверждается в проведенных ранее работах (П.Г. Деркаченко & А.Н. Буркин, 2015;

1 – BITERM-327; 2 – FLEXAN 31/OP; 3 – Tenopren 120; 4 – EMSAN;

5 – FOHESYALI; 6 – BITERM-330; 7 – Technopcan 120

Рисунок 2 – Графики зависимости предела прочности от относительного удлинения при разрыве ТМП

Figure 2 – Graphs of dependence of tensile strength on relative elongation at break of TMPs

дать задник в детской обуви для её комфортной носки.

Также хотелось бы отметить, что в настоящее время в Национальном фонде ТНПА отсутствуют стандартизованные методы измерения физико-механических, деформационных и прочностных свойств ТПМ для задников обуви. Возникает необходимость в разработке методов оценки свойств ТПМ и проведении исследований по установлению норм показателей качества, которые обеспечат безопасность и комфортные условия носки обуви. Авторами статьи предлагается для оценки выше указанных свойств использовать перечень показателей и методы их оценки, применяемый для исследования жестких искусственных кож.

Проведенные исследования показали, что современные ТПМ с условной жесткостью от 850 Н до 2500 Н, твердостью от 90 усл. ед. и до 97 усл. ед., пределом прочности от 7 МПа до 20 МПа, относительным удлине- нием при разрыве от 16 % до 30 % могут использоваться в качестве материалов для задников обуви, обеспечивая достаточную формоустойчивость пяточной части обуви. Выявлено, что методики испытаний, предлагаемые для искусственных кож, могут быть реализованы для ТПМ без изменений. При комплексной оценке качества ТПМ в качестве базовых значений показателей предложено использовать следующие: толщина; плотность; поверхностная плотность; твердость, разрывная нагрузка, предел прочности при растяжении, относительное удлинение при разрыве, условное усилие, условное относительное удлинение, условный предел прочности, условная жесткость, условный модуль упругости.

Список литературы Термопластичные материалы для задников обуви

- Абдуллин, И.Ш., Ибрагимов, Р.Г., Музафарова, Г.Ш., Саматова, Э.М. (2014). Композиционные материалы и их применение в обувном производстве, Вестник Казанского технологического университета, № 19, pp. 150-153.

- Власенко, Л.Ф. (2015). Особенности формирования потребительских свойств и показателей качества обувных товаров. Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики, № 1, pp. 189-193.

- Деркаченко, П.Г., Буркин, А.Н. (2015). Исследование физико-механических свойств современных термопластичных материалов для задников обуви, Вестник Витебского государственного технологического университета, № 2 (29), pp. 13-20.

- Деркаченко, П.Г., Шевцова, М.В. (2016). Применение термопластичных материалов в производстве обуви, Союз науки и практики: актуальные проблемы и перспективы развития товароведения, pp. 17-22.

- Игнатова, К.Л., Конарева, Ю.С., Белицкая, О.А., (2022). Формирование требований к качеству и разработка номенклатуры показателей качества обуви для детей школьного возраста, Костюмология, vol. 7, № 2, pp. 1-12.

- Милюшкова, Ю.В., Фурашова, С.Л. (2019). Оценка формуемости термопластических материалов для задников и под-носков в обуви, Материалы и технологии, № 1 (3), pp. 49-53.

- Смелков, В.К. (2005). Материаловедение. Витебск: УО «ВГТУ», Республика Беларусь.

- Томашева, Р.Н. (2021). Материалы для обуви. Витебск: УО «ВГТУ», Республика Беларусь.

- Цобанова, Н.В. (2022). Анализ требований нормативной документации к каркасным деталям дошкольной обуви, Материалы докладов 55-й Международной научно-технической конференции преподавателей и студентов, vol. 2, pp. 254-256.

- Шеремет, Е.А., Шевцова, М.В. (2020). Оценка безопасности детской обуви - состояние и проблемы, Вестник Витебского государственного технологического университета, № 2 (39), pp. 98-107.

- Caleb Wegener, Adrienne E Hunt, Benedicte Vanwanseele, Joshua Burns and Richard M Smith, (2011). Effect of children's shoes on gait: a systematic review and meta-analysis,/оитеа/ of Foot and Ankle Research, vol. 4:3, pp. 1-13.

- Cylie M. Williams, Helen A. Banwell, Kade L. Paterson, Katherine Gobbi, Sam Burton, Matthew Hill, Emma Harber and Stewart C. Morrison (2022). Parents, health professionals and footwear stakeholder's beliefs on the importance of different features of young children's footwear: a qualitative studyJournal of Foot and Ankle Research, vol. 15:73, pp. 1-9.

- Poul J., Fait M. (1975). Overeni vhodnosti detske obuvi s volnou patni casti [Verification of suitability of the child shoes with open heel part (author's transl)]. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. № 42 (5), pp. 479 -481.

- Stewart C. Morrisonl, Carina Price, Juliet McClymont and Chris Nester (2018). Big issues for small feet: developmental, biomechanical and clinical narratives on children's footwearJournal of Foot and Ankle Research, vol. 11:39, pp. 1-5.

- Yuan Wang, Hanhui Jiang, Lin Yu, Zixiang Gao, Wei Liu, Qichang Mei and Yaodong Gu (2023). Understanding the Role of Children's Footwear on Children's Feet and Gait Development: A Systematic Scoping Review, Healthcare, vol. 11, pp. 1-14.