Терморегулируемая криостатная система для исследования магнитооптических свойств материалов под давлением в диапазоне температур 77-350 К

Автор: Жарков Иван Павлович, Жирко Ю.И., Иващенко А.Н., Сафронов В.В., Ходунов В.А.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Новые приборные разработки и методики измерений

Статья в выпуске: 2 т.20, 2010 года.

Бесплатный доступ

С целью обеспечения оптических исследований образцов в поле внешнего магнита при наложении на образец усилия сжатия ( или растяжения) и электрического тока (или напряжения) при температурах 77÷350 К разработаны азотный терморегулируемый криостат и устройство (в виде манипулятора - вставки в криостат) для подведения к образцу дополнительных факторов физического воздействия.

Оптический азотный криостат, регулирование температуры, внешнее магнитное поле, манипулятор, воздействие сжатия-растяжения электрического поля

Короткий адрес: https://sciup.org/14264652

IDR: 14264652 | УДК: 536/581.3

Текст научной статьи Терморегулируемая криостатная система для исследования магнитооптических свойств материалов под давлением в диапазоне температур 77-350 К

Существует ряд задач в физическом эксперименте, требующих проведения оптических исследований при температурах 77÷350 К в поле внешнего магнита с подведением к образцу дополнительных факторов физического воздействия (эл. ток, напряжение, усилия сжатия-растяжения и т. д.). Обычно для таких целей используются азотные проточные криостаты с внешним резервуаром хладагента [1].

Проточные криостаты наряду с рядом достоинств (малые габариты, простая и жесткая конструкция, эксплуатация криостата при любой ориентации в пространстве, небольшой вес и т. д.) обладают и существенными недостатками, а именно это:

-

а) низкая стабильность поддерживаемой температуры;

-

б) значительный расход криоагента;

-

в) вибрации исследуемого объекта в пространстве, вызываемые работой оборудования для создания принудительного обдува объекта струей газа;

-

г) невозможность подведения к образцу усилий сжатия / растяжения;

-

д) необходимость наличия дополнительного внешнего оборудования (насос, линии подачи хладагента и т. д.).

При использовании жидкостных криостатов расход криоагента по сравнению с проточными уменьшается на 1–2 порядка и составляет величи- ну порядка 0.1 л/ч, а стабильность поддержания температуры находится в пределах 0.1 К; вибрации образца отсутствуют, дополнительное внешнее оборудование не требуется.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

С целью обеспечения оптических исследований образцов в поле внешнего магнита при одновременном наложении на образец усилия сжатия (или растяжения) и эл. тока (или напряжения) при температурах 77÷350 К разработана терморегулируемая криостатная система на базе азотного криостата жидкостно-проточного типа [2] и манипулятора (вставки в криостат) для подведения к образцу дополнительных факторов физического воздействия. Управление температурой в области 4.2÷350 К в криостатах такого типа осуществляется изменением скорости принудительной (за счет избыточного давления над зеркалом жидкого криоагента) подачи криоагента в камеру термостатирования и нагревом криоагента.

Изменение температуры образца при этих условиях достигается за счет теплообмена с потоком газообразного криоагента, проходящего через камеру термостатирования и обдувающего образец. Стабилизация температуры осуществляется достижением баланса "холод—тепло" за счет управляемого нагрева и дозированной подачи газообразного криоагента. С учетом теплофизических характеристик азота необходимо обеспечить такую скорость потока газа, при которой параметры

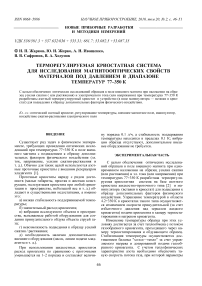

Рис. 1. Устройство криостата.

1 — корпус; 2 — азотный бак; 3 — подвесной экран; 4 — камера термостатирования; 5 — загрузочная шахта; 6 — крышка; 7 — игольчатый вентиль; 8 — поплавковый указатель жидкого азота; 9 — трубка заливки в бак жидкого азота; 10 — испаритель; 11 — крионасос; 12 — узел подачи азота; 13 — трубка подачи азота; 14 — теплообменник; 15 — электронагреватель; 16, 17 — оконные вводы регулирования температуры камеры термостатирования будут оставаться неизменными. Однако при этом следует учесть, что с увеличением количества отбираемого газа из бака давление паров над зеркалом жидкости будет падать, а для обеспечения стабильной температуры на образце необходимо иметь постоянную скорость его обдува парами и, следовательно, иметь активный управляемый элемент для обеспечения постоянного давления паров азота. Поэтому для оригинального решения задачи стабилизации температуры с высокой точностью в криостатах подобного типа мы использовали в качестве активного управляемого элемента нагреватель-испаритель, вмонтированный в бак с криоагентом, и систему поддержания давления, входящую в состав устройства для регулирования температуры [3], поставляемого вместе с криостатом.

Для обеспечения исследований в поле внешнего магнита хвостовик криостата имеет форму прямоугольника, с расположенными на нем оконными вводами, геометрическое положение которых определяется габаритами магнита.

Устройство криостата

Устройство криостата схематически показано на рис. 1. Внутри разборного корпуса 1 размещается азотный бак 2 с подвесным экраном 3, камера термостатирования 4 и загрузочная трубка (шахта) 5. Азотный бак подвешен к крышке 6 корпуса на трех тонкостенных трубках из материала с низкой теплопроводимостью, используемых для ввода в бак игольчатого вентиля 7, поплавкового указателя жидкого азота 8. Жидкий азот заливается в бак через трубку 9. После заливки криостата азотом в эту трубку вводится испаритель 10 для поддержания давления газообразного азота при регулировании температуры. В полости азотного бака размещены: поплавок 8, крионасос 11 и узел подачи азота 12. При закрытом игольчатом вентиле 7 из бака по трубке 13 поступает газообразный азот, при открытом вентиле — жидкий азот.

В центре корпуса криостата размещается шахта 5, заканчивающаяся снизу камерой термостатирования 4. К наружной поверхности этой камеры припаян теплообменник 14, соединенный с трубкой подачи азота 13. На этой же камере навит электронагреватель 15. Сверху в шахту вводится и герметично крепится манипулятор. Высокий вакуум в полости между азотным баком и внешним корпусом поддерживается в процессе работы крионасосом 11.

Для проведения оптических исследований на корпусе 1, экране 3 и камере термостатирования 4

установлены окна 16 и 17. Материал окон выбирается применительно к выполняемым задачам.

Устройство и работа манипулятора

Известно устройство держателей образцов (манипуляторов), применяемых для оптических [4], электрических [5] измерений или для создания механического давления на образец [6]. Нами разработан оригинальный манипулятор, сочетающий все указанные возможности.

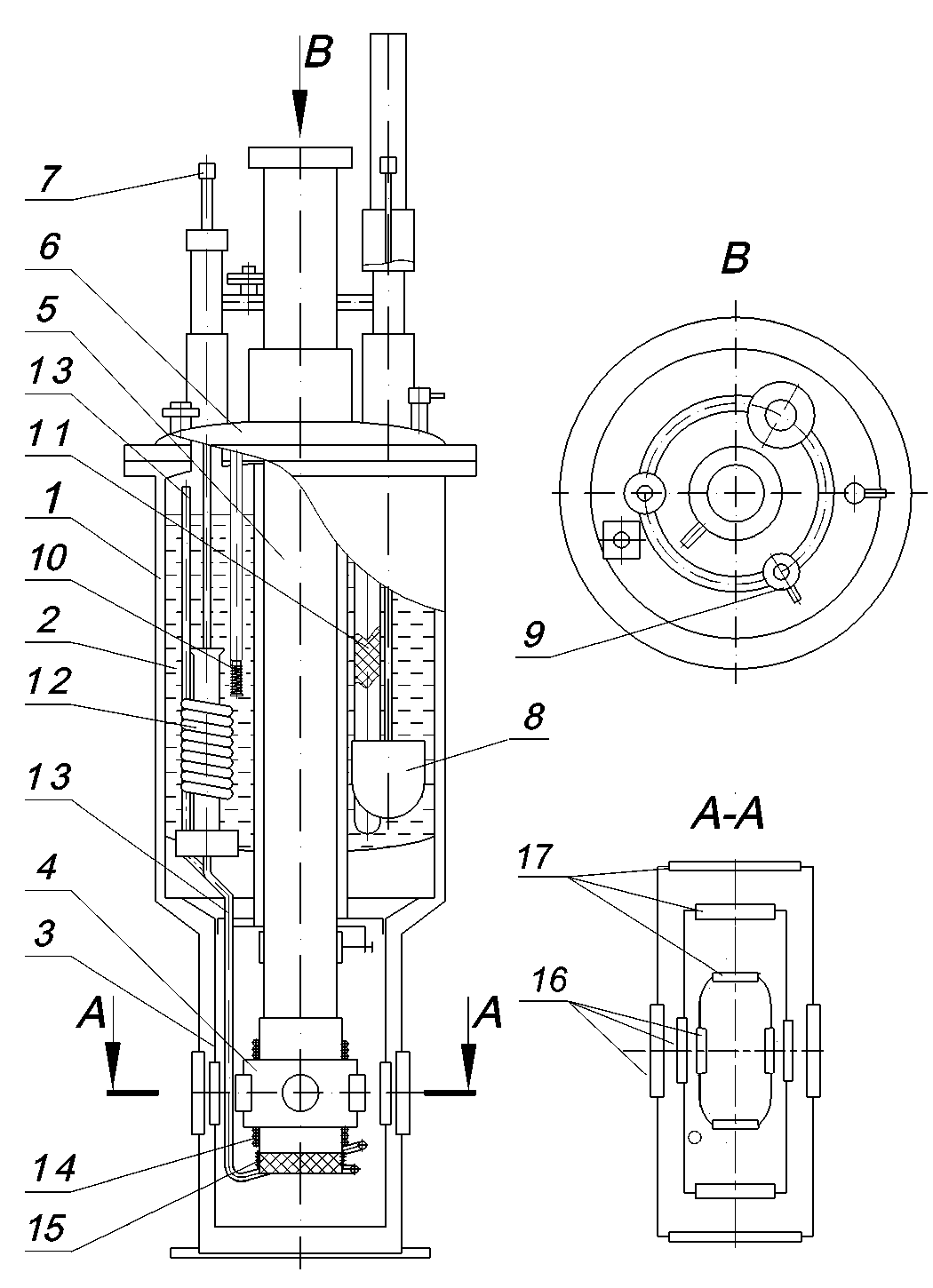

Манипулятор (рис. 2) состоит из подвижного плунжера 1 и неподвижного корпуса, который крепится к шахте криостата при помощи блока уплотнителей 2.

Корпус манипулятора состоит из держателя образца 3, который через внешнюю трубку и коммутационную коробку 4 крепится к корпусу 5, в который запрессованы два направляющие штифта, на которых зафиксирован колпак-шкала 6. По штифтам движется гайка-указатель 7, которая при вращении резьбовой втулки 8 передает усилие через тарированные пружины подвижному плунжеру 1, удерживающему образец 9 выступами. Подвижный плунжер 1 герметично соединен с корпусом 5 при помощи сильфона.

На неподвижной части держателя образца 3 установлена коммутационная плата 10, которая выполняет функции соединителя между образцом 9 и коммутационной коробкой 4. В нижней части держателя устанавливается датчик температуры ТПР (термодиод) 11 и нагреватель 12 (ЭН1). Держатель образца закрывается двумя крышками 13, имеющими отверстия для наблюдения образца, и в таком виде эксплуатируется.

Работа манипулятора в целом осуществляется следующим образом. После введения манипулятора в шахту криостата с помощью блока уплотнителей осуществляется герметизация шахты и манипулятора. Для создания сжимающих и растягивающих усилий резьбовая втулка 8 вращается по или против часовой стрелки в зависимости от направления усилия (сжатие / растяжение). В это время гайка 7 начинает двигаться по направляющим штифтам вверх или вниз в зависимости от выбранного усилия, сжимая верхнюю или нижнюю пружины, таким образом обеспечивая необходимое усилие, которое отсчитывается по шкале нанесенной на колпаке-шкале 6. Эти усилия через подвижный плунжер 1 передаются на образец 9, создавая в нем необходимые напряжения сжатия; в это время держатель образца 3 остается неподвижным, жестко соединенным через внешнюю трубку и блок уплотнителей с шахтой криостата. Для точного центрирования в пределах шахты и в пространстве между окнами манипулятор снабжен направляющими 14. Электровводы ТПР и ЭН1 подпаяны к разъему на коммутационной коробке 4.

Рис. 2. Устройство манипулятора.

1 — подвижный плунжер; 2 — блок уплотнителей; 3 — держатель образца; 4 — коммутационная коробка; 5 — корпус; 6 — колпак-шкала; 7 — гайка-указатель; 8 — резьбовая втулка; 9 — образец; 10 — коммутационная плата; 11 — датчик температуры ТПР; 12 — электронагреватель ЭН1; 13 — крышки держателя образца; 14 — направляющие

РЕЗУЛЬТАТЫ

После проведенных испытаний получены следующие технические характеристики криосистемы.