Территориально-отраслевая и организационная структура аграрного сектора Республики Коми

Автор: Иванов В.А., Терентьев В.В.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Общественные науки

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Показана роль сельского хозяйства в экономике региона и динамичном раз- витии сельских территорий, дан анализ отраслевой структуры, организаци- онных форм предприятий и размещения сельскохозяйственного производства по зонам республики, выявлены причины аграрного кризиса и предложены меры по их преодолению.

Сельское хозяйство, отраслевая структура, организационно- правовая форма предприятий, состояние, перспективы, республика коми

Короткий адрес: https://sciup.org/14992944

IDR: 14992944 | УДК: 338.436.33

Текст научной статьи Территориально-отраслевая и организационная структура аграрного сектора Республики Коми

Сельское хозяйство Республики Коми имеет многовековую историю. Оно развивалось вместе с освоением территории, главным образом для обеспечения продуктами питания местного населения. С бурным ростом добывающих отраслей функционирование сельского хозяйства было подчинено обеспечению населения свежими продуктами питания – молоком, мясом, яйцом, картофелем и овощами.

В истории развития сельского хозяйства республики самыми благоприятными были 1965-1991 гг. В этот период среднегодовые темпы прироста валовой продукции отрасли составили 2,9%, производительности труда в общественном секторе – 4,4. Наиболее высокими темпами росло производство яиц и мяса. В 1991 г. потребление мяса жителями республики было на уровне 80% от научно обоснованных норм питания, молока и молочных продуктов – 70, рыбы – 65, яиц – 105, овощей и бахчевых – 74, сахара – 93%. Доля местных ресурсов в формировании продовольственного фонда достигла по картофелю – 94%, овощам – 21, молоку – 48, мясу – 40, яйцу – 91%. Показатели потребления продуктов питания животноводческой продукции превышали среднероссийский уровень. Все хозяйства и все виды продукции были рентабельны и находили сбыт.

В конце 1970-х начале 1980-х гг. Коми АССР среди 71 региона РСФСР занимала первое место по урожайности картофеля, четвертое по урожайности овощей открытого грунта, восьмое по удою молока на корову, третье по яйценоскости кур. Эти показатели были в 1,3-1,5 раза выше по сравнению с регионами, откуда мы теперь завозим продовольствие.

Региональные особенности функционирования аграрной сферы

Роль аграрного сектора для экономики региона и динамичного развития сельских территорий заключается в сохранении среды жизнедеятельности, природной среды и уклада жизни коренных народов, обеспечении населения натуральными и свежими продуктами питания и сырьем пищевой промышленности, формировании занятости, улучшении демографической ситуации и расселения, повышении жизненного уровня сельского населения.

Выработка научно обоснованной аграрной политики применительно к условиям Республики Коми, во многом типичных и для других регионов Европейского Севера, требует учета региональных особенностей воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве. Среди них:

– сельское хозяйство специализируется на производстве малотранспортабельных и скоропортящихся продуктов и продукции традиционных отраслей, сформировавшемся под влиянием природных условий, географического положения, исторических и социально-экономических факторов;

-

– агроприродный и экономический потенциалы позволяют вести эффективное производство картофеля, овощей местного ассортимента, цельного молока и кисломолочных продуктов, яиц;

-

– агропредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства в силу суровых климатических условий и отсталости технико-технологического производства производят более дорогую продукцию животноводства, не способную конкурировать с аналогичной продукцией, завозимой из-за рубежа и с более южных районов России;

-

– продукция традиционных отраслей (оленеводства, рыболовства, охотничьих промыслов, дикорастущих грибов и ягод) конкурентоспособна не только на региональном, но и национальном и международном рынках;

-

– эффективность производства животноводческой продукции сильно зависит от поставок и конъюнктуры рынка концентрированных, а в приарктических и арктических районах – и грубых кормов;

-

– завоз горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, техники, кормов, строительных материалов в места с ограниченным периодом транспортной доступности (пять-семь месяцев) требует единовременного привлечения больших сумм кредитов банка;

-

– ведение сельскохозяйственного производства в условиях Севера связано не только с большими затратами, но и сопряжено с высокой долей риска, что не заинтересовывает частных предпринимателей инвестировать капитал в его развитие;

-

– исторически в среде северного крестьянства сформировалась собственная культура хозяйствования с характерными традициями общности и артельности в укладе жизнедеятельности, неразвитостью отношений частной собственности на землю. Коллективистский менталитет северного крестьянства и сегодня во многом объясняет его приверженность общественным формам хозяйствования.

Аргумент большой затратности сельского хозяйства на Севере, с государственной точки зрения, не может быть признан достаточным против политики регионального развития производства. Производимые здесь продукты питания вполне можно отнести к категории стратегических товаров, так как они непосредственно обеспечивают жизнедеятельность и определяют уровень продовольственной безопасности проживающих на Севере людей. Удовлетворение повышенной потребности населения в витаминах, белках и жирах, источником которых являются свежие продукты питания местного производства, требует активного участия государства в сохранении и развитии аграрного сектора.

В связи с трудными природными и экономическими условиями развития сельского хозяйства для Республики Коми неприемлем принцип самообеспечения продовольствием, однако производство основных продуктов питания, для которых имеются благоприятные условия, является в обозримой перспективе объективной необходимостью. Наши исследования доказывают, что республика в перспективе может полностью обеспечить население картофелем и овощами открытого грунта местного ассортимента (кроме ранней продукции), расширить производство овощей закрытого грунта, обеспечить население молоком и молокопродукта-ми на 40-45%, мясом и мясопродуктами на 30-35, диетическим яйцом на 70-75%; увеличить производство продукции рыболовства, оленеводства, охотничье промыслового хозяйства, грибов и ягод.

Структура и состояние сельского хозяйства

В настоящее время на долю сельского хозяйства приходится около 2,0% валового регионального продукта, 0,8 – инвестиций в основной капитал и 3,8% – среднегодовой численности занятых в экономике. В отраслевой структуре преобладает молочно-мясное скотоводство, птицеводство, свиноводство и оленеводство. Растениеводство специализируется на производстве картофеля и овощей, а также обеспечивает сочными и грубыми кормами животноводство. Под кормовые культуры в республике занято 80, а в сельхозорганизациях – 97% посевной площади всех сельхозкультур. На долю картофеля приходилось 17% посевных площадей, овощей – 1%.

Основная часть продукции сельского хозяйства производится в пристоличных районах – Сыктыв-динском, Корткеросском, в городских округах Сыктывкар, Ухта, Инта и в южном районе – Прилузском.

На конец 2008 г. производством сельскохозяйственной продукции занимались 43 сельхозор-ганизации, 101 тыс. хозяйств населения, 274 крестьянских (фермерских) хозяйств, 75,6 тыс. семей садоводов и 29,9 тыс. семей огородников.

Таким образом, для аграрной сферы республики характерно сочетание крупных, средних и малых организаций и хозяйств. В настоящее время здесь функционируют коллективный, личный подсобный, крестьянско-фермерский уклады. Сформировались различные организационно-правовые формы: производственные сельскохозяйственные кооперативы, общества, государственные и муниципальные унитарные предприятия, личные и фермерские хозяйства. Среди крупных и средних сель-хозорганизаций доля обществ (ЗАО, ОАО, ООО) составила 56%, производственных сельхозкооперативов – 36, государственных и муниципальных предприятий – 8%.

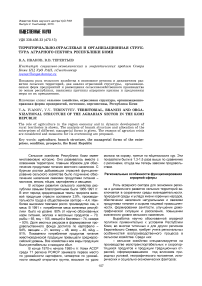

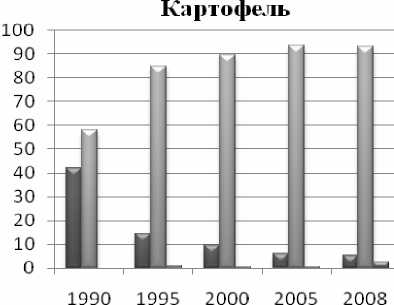

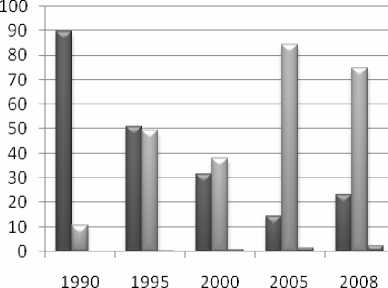

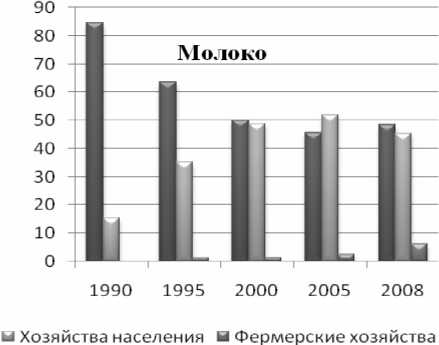

В общем объеме валового производства сельхозпродукции в 2008 г. на долю сельхозорганизаций приходилось 57,6 %, хозяйств населения – 39,5, крестьянских (фермерских) хозяйств – 2,9% (табл. 1). Сельхозорганизации доминировали в производстве продукции животноводства, хозяйства населения – в выращивании картофеля и овощей (рисунок).

Переход к рынку с использованием монетаристских подходов крайне негативно отразился на аграрном секторе. За 1990-2008 гг. производство молока сократилось в 3,3, а мяса крупного рогатого скота (в живом весе) – 3,5 раза.

За годы аграрных реформ произошла деградация производственного потенциала отрасли – земельного, материально-технического, кадрового. Сельхозугодья за 1990-2008 гг. сократились с 353 тыс. га до 198, посевные площади – со 100,5 тыс. до 44,0 тыс. га, поголовье крупного рогатого скота уменьшилось со 173,5 тыс. до 43,7 тыс. гол., в том числе коров – с 71,0 до 20,1, свиней – со 136,3 до 24,7,

Динамика соотношения доли различных социальных типов хозяйств в производстве валовой продукции Республики Коми, %

Таблица 1

|

Показатели |

1990 г. |

1995 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

|

Все категории хозяйств |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

В том числе: |

|||||||

|

Сельскохозяйственные |

80,1 |

53,0 |

47,8 |

45,6 |

48,4 |

49,7 |

57,6 |

|

коллективные предприятия |

|||||||

|

Хозяйства населения |

19,9 |

46,1 |

51,4 |

52,7 |

49,6 |

47,8 |

39,5 |

|

Фермерские хозяйства |

- |

0,9 |

0,8 |

1,7 |

2,0 |

2,5 |

2,9 |

в хозяйствах различных социальных типов, %.

оленей – со 123,6 до 86,7 тыс. гол. Численность работников в сельхозорганизациях сократилась в три раза. Снижение поголовья крупного рогатого скота, посевных площадей, численности работников, занятых в сельском хозяйстве произошло во всех районах, но особенно сильно в зоне Крайнего Севера.

В растениеводстве происходит ухудшение агрохимических и водно-физических свойств почвы, увеличение площадей заболоченных и закустарен-ных земель в связи с разрушением осушительных систем и сокращением мелиоративных работ. Вынос питательных веществ с урожаем из почвы превышает их внесение. В настоящее время на 1 га вносится 9 кг действующего вещества минеральных удобрений, 3,8 т органических удобрений, что составляет соответственно 18 и 20% потребности, необходимой для поддержания плодородия в почве.

Темпы снижения инвестиций в АПК в четыре с лишним раза выше, чем в целом по республике. Основные фонды в отраслях комплекса изношены на две трети. Коэффициент выбытия основных фондов превышает коэффициент обновления в три раза.

Более половины сельхозорганизаций республики являются неплатежеспособными. Число убыточных предприятий от их общего числа в 2008 г. составляло 26%. Дебиторская задолженность превысила 300 млн. руб.

Среднедушевые денежные доходы сельского населения в 2008 г. были в 2,3 раза ниже городского уровня, а среднемесячная зарплата работников сельского хозяйства к средней по республике составила 46,1%.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 г. показала, что аграрное производство в Республике Коми не осуществляли 29,6% зарегистрированных крупных и средних организаций, 37,0 – малых предприятий, 59,9 – фермерских хозяйств, 11,5% – личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан [1, с. 18-19].

Размещение и специализация агропроизводства

В Республике Коми под воздействием природных и экономических условий сельскохозяйственного производства и общественных потребностей сформировались четыре сельскохозяйственные зоны: Крайнего Севера, Северная, Центральная и Южная [2, с.39].

Относительные данные о размещении населения и аграрного производства по зонам республики приведены в табл. 2.

За годы реформ в дан-

Таблица 2 ной зоне также произошла

|

Размещение населения и сельскохозяйственного производства по зонам Республики Коми в 2008 г., % (республика – 100%) |

ликвидация государственных сельхозпредприятий, подсобных хозяйств промышленных предприятий. Специализация этой |

||||

|

Показатели |

Сельскохозяйственные зоны |

||||

|

Крайний Север |

Северная |

Центральная |

Южная |

||

|

Население |

16,0 |

39,4 |

41,3 |

3,3 |

зоны – производство молока, мяса крупного рогатого скота, |

|

Валовая продукция |

5,8 |

25,2 |

58,9 |

10,1 |

развитие оленеводства, а в |

|

сельского хозяйства |

качестве дополнительных от- |

||||

|

Производство продукции: |

раслей – выращивание картофеля и овощей. В перспек- |

||||

|

Молоко |

2,4, |

40,5 |

46,5 |

10,6 |

тиве целесообразно строи- |

|

Мясо |

4,1 |

15,2 |

76,5 |

4,2 |

тельство в городах Ухта и Печора молочных комплек- |

|

Яйцо |

25,4 |

0,4 |

73,9 |

0,3 |

сов на 400 коров с продук- |

|

Картофель |

0,1 |

31,0 |

56,4 |

12,5 |

тивностью коров 4,5-5 тыс. л |

|

Овощи За годы реформ |

- |

19,3 |

73,0 |

7,7 |

в год. В небольших сельских поселениях могут быть организованы молочные фермы на 100-200 коров. |

|

в территориально-отрас- К |

Центральной |

сельскохозяйственной зоне |

|||

левой структуре сельскохозяйственного производства произошли серьезные сдвиги. Особенно они коснулись зоны Крайнего Севера, куда отнесены городские округа Воркута и Инта. Здесь в большей степени было разрушено сельскохозяйственное производство. Были ликвидированы подсобные сельские хозяйства промышленных предприятий. Например, в г. Воркута в 1990 г. функционировали семь сельхозпредприятий и более 20 подсобных хозяйств. Каждое крупное промышленное предприятие имело подсобное сельское хозяйство. Содержалось 9,5 тыс. гол. крупного рогатого скота, в том числе 4,8 тыс. коров. Имелось более 7 тыс. гол. свиней. На 100 га сельхозугодий производилось 1758 ц молока и 298 ц мяса в живом весе. Удой молока от одной коровы достигал до 3,5 тыс. кг. На душу населения производилось 13,6 кг мяса в живом весе, 80 кг молока, 36 шт. яиц и 6,4 кг овощей защищенного грунта. К 2010 г. осталось только два сельхозпредприятия. Поголовье крупного рогатого скота на начало 2009 г. сократилось до 141 гол., в том числе коров – до 129, свиней – 439 гол. В 2008 г. на 100 га сельхозугодий производилось только 31 ц молока и 45 ц мяса.

В сельскохозяйственной зоне Крайнего Севера проживало в 2008 г. 16,0% населения республики и производилось 5,8% валовой продукции сельского хозяйства. В начале 1990-х гг. эти показатели составляли соответственно 22,3 и 11,9%. Наиболее перспективным для этой зоны является производство молока, яиц, мяса птицы, развитие оленеводства. Целесообразно строительство в городах Воркута и Инта новых молочных ферм и реконструкция цехов по переработке продукции, оснащенных современным высокопроизводительным оборудованием.

К Северной сельскохозяйственной зоне отнесены Ижемский, Усть-Цилемский, Удорский и Троицко-Печорский районы, а также муниципальные районы Вуктыл, Печора, Сосногорск и городские округа Усинск и Ухта. Здесь за 1991-2008 гг. доли населения и производства продукции почти не изменились.

отнесены Усть-Куломский, Усть-Вымский, Княжпо-гостский, Корткеросский, Сыктывдинский и Сысоль-ский районы и городской округ Сыктывкар. Здесь за рассматриваемый период доля населения возросла с 35,0 до 41,3%, производства валовой продукции – с 49,9 до 58,9%, мяса – с 52,3 до 76,5%, яиц – с 55,3 до 73,9%.

Разрушение крупных коллективных хозяйств молочно-мясной специализации привело к снижению за 1990-2008 гг. производства молока с 83,5 до 28,7 тыс. т, мяса в живом весе – с 31,1 до 22,0 тыс.т, яиц – с 195,8 млн. до 128,7 млн. шт.

В Южной сельскохозяйственной зоне, куда входят Койгородский и Прилузский районы, доля населения осталась неизменной (3,3%), а производство валовой продукции возросло с 8,6 до 10,1%. В этой зоне более благоприятные условия для ведения сельского хозяйства. В ней значительное развитие должно получить семеноводство зерновых и многолетних трав, производство зерна, картофеля, овощей, молока и мяса крупного рога- того скота. Производимая продукция будет направляться на улучшение обеспечения населения северных районов республики.

В периферийных сельских районах (Усть-Ци-лемском, Ижемском, Удорском, Троицко-Печорском, Усть-Куломском), где не ставятся вопросы развития интенсивного молочного животноводства, в целях рационального использования природных кормовых угодий, трудовых ресурсов, целесообразно заниматься мясным скотоводством. Пустующие животноводческие помещения после ремонта и реконструкции следует использовать для размещения мясного скота. Скрещивание молочных коров с быками-производителями мясных пород – менее затратный путь развития откормочного скотоводства. Мясное скотоводство требует меньше инвестиций, сложного технического оборудования, обслуживающего персонала. Мясное скотоводство можно организовать как в специализированных предприятиях, так и в составе молочных хозяйств, в специализированных отделе- ниях, бригадах, а также в крестьянских (фермерских) хозяйствах. При этом целесообразно повышение дотаций на мясо крупного рогатого скота.

Обосновывая развитие организационной структуры аграрного сектора, следует ответить на вопрос: какому социальному типу хозяйств отдать предпочтение – сельхозорганизациям, фермерским хозяйствам, хозяйствам населения?

При обосновании перспективных форм хозяйствования в северной деревне важно учитывать более выраженную склонность сельских тружеников к коллективному труду. В коллективе они могут рассчитывать на поддержку в трудную минуту, на помощь в ведении личного подсобного хозяйства, на гарантированное место работы. К тому же советский период внес свою лепту в формирование сельского уклада жизни, основанного на работе крестьян в коллективных хозяйствах. Поэтому коллективные сельхозорганизации необходимо восстановить во всех сельскохозяйственных зонах.

Причины аграрного кризиса и основные мероприятия по их преодолению

Таблица 3

|

Причины кризисной ситуации |

Необходимые мероприятия по стабилизации и развитию сельского хозяйства |

|

Неразвитость нормативно-правовой базы |

На федеральном уровне требуется разработать и принять законы: «О сельском хозяйстве Российской Федерации», «О государственном регулировании импорта сельскохозяйственной продукции», «О сельскохозяйственном страховании», «О государственном сельскохозяйственном предприятии». На уровне Республики Коми: «О восстановлении и развитии сельского хозяйства Республики Коми», «Об инновационной политике и стратегии в АПК». |

|

Недостаток финансовых ресурсов для осуществления расширенного воспроизводства |

Полное финансовое обеспечение развития сельского хозяйства республики потребует увеличения бюджетных средств в два раза (до 1800-2000 млн. руб.) по сравнению до кризисным периодом. 70-80% бюджетных ассигнований необходимо направлять через субсидирование аграрных цен. Доступ сельхозорганизаций и хозяйств на финансовые рынки – повышение роли долгосрочного кредита: льготный кредит на строительство и модернизацию животноводческих помещений следует предоставлять на 20-25 лет, а на приобретение сельхозтехники и оборудования – на 6-8 лет. Расширить систему кредитной кооперации и применение лизинга на селе. Списать задолженность сельхозтоваропроизводителей, отменить сельхозорганизациям налоги на пять лет, ввести фермерским хозяйствам вместо налогов патенты на ведение хозяйственной деятельности. |

|

Усиление неэквивалентности товарообмена сельского хозяйства с другими отраслями экономики |

Компенсировать потери сельхозтоваропроизводителям из-за роста цен на потребляемые ресурсы промышленного изготовления. |

|

Дефицит и отток квалифицированных кадров из отрасли. Низкий уровень менеджмента. |

Повышение доходов работников аграрного сектора до уровня по народному хозяйству. Кардинальное улучшение социальной среды обитания: удовлетворение потребности в благоустроенном жилье, повышение доступа к образовательным, медицинским, культурным и торгово-бытовым услугам, улучшение дорожно-транспортных условий. Создание системы непрерывного аграрного образования – начального профессионального, среднего специального, высшего профессионального, переподготовки и повышения квалификации. Разработка целевой программы кадрового обеспечения аграрного сектора на уровне организаций, муниципальных образований, региона. |

|

Вытеснение местных сельхозтоваропроизводителей с рынка продовольствия |

Ликвидация монополии заготовительных, посреднических и перерабатывающих структур на кооперативной основе цикла производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства. Приоритет местных сельхозтоваропроизводителей при закупках продукции в региональные фонды. Доступ сельхозтоваропроизводителей к объектам розничной торговли, продовольственным рынкам. Участие государства в залоге продукции (картофель, овощи) путем выделения бюджетных средств и льготного кредита. |

|

Слабая диверсификация аграрной сферы |

Интеграция сельского, лесного хозяйства и промыслов на базе закрепления леса в частное владение фермерским и коллективным хозяйствам. Создание условий диверсификации агропромыслового хозяйства, требующих заметной корректировки «Лесного кодекса», «Земельного кодекса», закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве. |

Основу формирования продовольственного фонда столичного города, а также городов Ухта, Воркута, Инта, Печора, Усинск, Сосногорск составят средние и крупные предприятия, интегрированные с перерабатывающей промышленностью.

Учитывая, что становление крестьянского (фермерского) хозяйства требует больших инвестиций для создания материальной базы и инфраструктуры, высокой компетентности работы в условиях рынка, фермерский уклад в среднесрочной перспективе не получит существенного развития. Вместе с тем, при создании необходимых условий эта форма хозяйствования имеет перспективы, прежде всего, в периферийных районах.

Хорошую устойчивость в период рыночных преобразований показали хозяйства населения, которые оказались более приспособленными к рынку, практически без всякой поддержки государства в условиях кризиса наращивали производство продукции. Однако в силу сокращения сельских домохозяйств, ухудшения демографической ситуации на селе, постарения сельского населения и снижения в нем доли дееспособных лиц, низкой эффективности производства, базирующегося на ручном малоквалифицированном труде, не следует главный упор в качестве основы формирования продовольственного фонда делать на хозяйства граждан. В настоящее время абсолютное большинство таких хозяйств относится к потребительскому типу. По данным сельхозпереписи 2006 г., лишь 14,7% хозяйств населения Республики Коми занимались разведением крупного рогатого скота. Излишки произведенного мяса реализовали только 0,8% хозяйств, а молока – 1,2.

Причины аграрного кризиса и меры по его преодолению

Основными причинами кризисной ситуации в аграрном секторе являются: усиление неэквивалентности в товарообмене сельского хозяйства с другими отраслями экономики; неплатежеспособность потребителей и несвоевременные расчеты за реализованную продукцию; снижение государственной поддержки; нарушение межотраслевых связей, сделавших поставщиков материальных ресурсов и переработчиков агросырья практически независимыми от тружеников деревни; либерализация импорта продовольствия; отсталые технологии, высокий уровень износа основных фондов; крайне низкий уровень жизни тружеников села; дефицит квалифицированных кадров; недостаточный уровень менеджмента; неразвитость производственной и социальной инфраструктуры.

Концептуальные направления стабилизации и развития агропромышленного производства достаточно полно исследованы сотрудниками лаборатории аграрной экономики Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН и представлены в публикациях [3-8].

Для преодоления затяжного и устойчивого аграрного кризиса, перехода сельского хозяйства на динамичное развитие, улучшения условий труда и жизни сельхозтоваропроизводителей предложен комплекс организационно-экономических мер (табл. 3).

Реализация мер, связанных с обновлением сельскохозяйственного законодательства, модернизацией производства, перераспределением финансовых ресурсов в пользу аграрного сектора, формированием многофункционального хозяйства на селе, потребует политической воли руководства республики, последовательной долговременной работы, направленной на преодоление затяжного и устойчивого аграрного кризиса, переход сельского хозяйства на динамичное развитие, улучшение условий труда и жизни сельского населения.

Список литературы Территориально-отраслевая и организационная структура аграрного сектора Республики Коми

- Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года: В 9 т. Т.7.: Сельское хозяйство районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей//Федеральная служба гос. статистики. М.: ИИЦ «Статистика России», 2008. 392 с.

- Канев Г.В. Экономические проблемы сельского хозяйства Европейского Севера. М.: Наука, 1985. 141 с.

- Иванов В.А., Кузиванова Л.А., Терентьев В.В. Продовольственное обеспечение населения Республики Коми в условиях рыночных пре образований. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 1996. 92 с.

- Иванов В.А., Мальцева И.С., Терентьев В.В. Земельные отношения и формирование многоукладной аграрной экономики в условиях Севера. Екатеринбург: УрО РАН, 1998. 131 с.

- Социально-экономические проблемы развития северной деревни/В.А.Иванов, В.В.Терентьев, Л.А. Кузиванова и др. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2002. 336 с.

- Формирование системы государственного регулирования АПК северного региона/В.А.Иванов, В.В.Терентьев, А.А. Мустафаев и др. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2006. 322 с.

- Иванов В.А. Развитие АПК северного региона на инновационной основе//Экономика региона, 2008. № 1 (13). С.84-98.

- Терентьев В.В., Иванов В.А. Кадровое обеспечение инновационного развития АПК//Кадровое обеспечение инновационных процессов в Республике Коми. Сыктывкар: Сыктывкарский лесной институт, 2009. С. 122-130.