Территориальное изменение содержания биогенных элементов в почвах Среднеамурской низменности (1976-1991 гг.)

Автор: Зубарев В.А.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Экология. Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

Проведен ретроспективный анализ территориального изменения содержания биогенных элементов в почвах, подверженных влиянию осушительной сельскохозяйственной мелиорации, на территории Ленинского района Еврейской автономной области, в период с 1976 по 1991 гг.

Осушительная мелиорация, среднеамурская низменность, подвижный фосфор, обменный калий

Короткий адрес: https://sciup.org/14328862

IDR: 14328862 | УДК: 631.6(571.621)

Текст научной статьи Территориальное изменение содержания биогенных элементов в почвах Среднеамурской низменности (1976-1991 гг.)

Почвы являются важным элементом экологической среды и одним из основных ресурсов России. Разнообразные природные условия, неодинаковый растительный покров и глубина залегания грунтовых вод приводят к образованию различных почв, что значительно затрудняет их успешное освоение и использование [5]. Многие из них могут непосредственно применяться в сельском хозяйстве, а некоторые требуют специальных агрохимических мероприятий, например осушительной мелиорации, котораяобеспечивает активноерегулирование водно-воздушного, питательного, теплового, биологического режимов, включая изменение содержания нужных и вредных длярастений соединений [6].

Оптимальной формой мониторинга плодородия почв является периодически повторяемое комплексное агрохимическое обследование всей площади сельскохозяйственных земель, отражающее концентрацию подвижных форм питательных биогенных веществ, которые, в свою очередь, зависят от генезиса, природных условий, производственно й деятельно сти человека: внесения удо бре-ний, обработки почвы, осушительной и оросительной мелиорация и т. д. [10].

Основными параметрами агрохимического мониторинга, помимо содержания в пахотном слое органических веществ, являются подвижные формы фосфора и калия, а также кислотность. Хорошая обеспеченность фосфоромулучшаетуглеводный обмен в сельскохозяйственных растениях, приводит кнакоплению сахаров, что способствует повышению морозоустойчивости, экономному расходованию влаги и повышению засухоустойчивости растений [4]. Оптимальное калийное питание создает хорошую крахмалистость и вкусовые качества картофеля, сахаристость корнеплодов сахарной свеклы, накопление жира в семенах масличных культур, улучшает зрелость зерна злаковых культур; при недостатке калия задерживается синтез белка и накапливается небелковый азот [9]. Важным фактором почвенного плодородия, оказывающимзначительное влияние на формирование урожая сельскохозяйственных культур, является кислотность. Подкислению почвенного раствора способ ствует потеря кальция в результате внутрипочвенной миграции и внесения физиологически кислых удобрений; следствием этого являются: изменение концентрации органического вещества, ухудшение агрофизических параметров и микробиологической активности почвы, снижение эффективности удобрений, ухудшение качества растениеводческой продукции.

Нами ранее было проведено исследование влияния осушительных мелиоративных работ на изменение качества пойменно-русловых комплексов на территории Еврейской автономной области (ЕАО). Основное внимание было уделено выносу из почв дренажными и поверхностными водами различных химических соединений (тяжелых металлов, органического углерода, гуминовых и фульвокислот), которые затем поступают в водотоки, оседают в донных отложениях, при этом часть соединений аккумулируется, а часть вымывается из них, вторично загрязняя поверхностные воды [1,2].

Целью данной работы является изучение влияния длительного осушения на территориальное распределение содержания подвижных форм фос фора и калия, а также кислотности в пахотных почвах, на примере Ленинского района ЕАО.

Ма терналы и методики

Общая площадь Ленинского района - 606 тыс. га, на сельскохозяйственные угодья приходится 168 тыс. га. Сумма среднесуточных температур воздуха выше 10° С, ха-рактеризующаятермическиересурсы, составляет 2200-2400° С, что позволяет выращивать все районированные сорта, выведенные для Дальнего Востока России. Сумма осадков (400^450 мм) за этот же период достаточна для вегетационного периода большинства сельскохозяйственных культур. Сельскохозяйственными являются в основном подзолисто-бурые лесные и луговые глеевые почвы, сформированные на тяжелых по механическому составу почвообразующих породах; их гумусовый горизонт характеризуется небольшой мощностью [7].

Заболачивание земель обусловлено рядом факторов, главные из которых рельеф, климат, почвы, общая специфика гидрологической сети. Крайне незначительный уклон большинства равнин и наличие аллювиальных глин

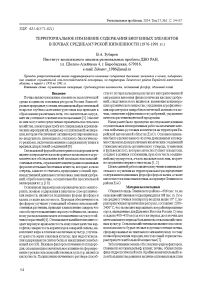

Распределение площади почв с разным уровнем кислотности в Ленинскомрайоне Еврейской автономной области

|

Год |

Исследованная площадь, тыс. га |

Площадь почв по группам кислотности, тыс. га (%) |

|||||

|

сильно кислая (4,1-4 ,5 pH) |

средне кислая (4,6-5,0 pH) |

слабо кислая (5,1-5,5 pH) |

близкая к нейтральной (5,6-6,0 pH) |

нейтральная Ф 6,1 pH) |

|||

|

1976 |

1 |

26,36(100%) |

4,62(18%) |

11,04(42%) |

10,31(39%) |

0,39(1%) |

0,00(0%) |

|

2 |

15,61(100%) |

2,81(18%) |

9,93(64%) |

2,48(16%) |

0,38(2%) |

0,00(0%) |

|

|

1982 |

1 |

26,49(100%) |

5,10(19%) |

12,27(46%) |

7,92(30%) |

1,20(5%) |

0,00(0%) |

|

2 |

18,92(100%) |

4,86(26%) |

7,56(40%) |

4,30(23%) |

2,20(12%) |

0,00(0%) |

|

|

1987 |

1 |

26,11(100%) |

6,17(24%) |

10,92(42%) |

6,91(26%) |

1,80(7%) |

0,31(1%) |

|

2 |

19,08(100%) |

4,97(26%) |

6,09(32%) |

6,01(32%) |

1,70(9%) |

0,31(2%) |

|

|

1991 |

1 |

17,21(100%) |

4,25(25%) |

4,41(26%) |

7,11(41%) |

0,84(5%) |

0,59(3%) |

|

2 |

14,98(100%) |

3,85(26%) |

4,88(33%) |

4,12(28%) |

1,54(10%) |

0,59(4%) |

|

Примечание: 1 — мелиорированные почвы, 2 — не мелиорированные почвы затрудняет сток поверхностных и подземных вод; кроме того, переувлажнению способствуют наличие в профиле почв плотных элювиального горизонта, который вызывает образование сезонной верховодки; накопление поверхностных и приточных вод со склонов; тяжелый гранулометрический состав и низкие фильтрационные свойства; неравномерное распределение атмосферных осадков в течение года.

Площадь мелиорированных земель в районе составляет примерно 34 тыс. га, все они до 1991 г. применялись в сельском хозяйстве, но к 2012 г используемая площадь сократилась почти в 3 раза, те. до 10 тыс. га.

В работе использованы материалы сплошного агрохимического обследования пахотных почв Ленинского района ЕАО, проведенного станцией агрохимической службы «Биробиджанская», в период в 1976-1991 гт. В пробах почвы определяли кислотность по солевой вытяжке фН^СГОСТ 26483), содержание подвижных форм фосфора и обменного калияпо Чирикову (ГОСТ 26204).

Результаты и их обсуждение

Результаты агрохимического анализа (таби. 1) показывают, что во всех почвах значения кислотности существенно различаются, и, вероятно, детерминируются различными типами почв, рельефом и интенсивностью смыва с поверхностного плодородного горизонта различных веществ (тяжелых металлов, гуминовых и фуль-вокислот).

По величине усредненных значений кислотности немел иориро ванные и мелиорированные почвы в основном относятся к группе средне и слабокислых, поскольку рНКС1 лежит в пределах 4,6-5,5, кроме того, встречаются нейтральные и сильнокислые (4,5 и 6,1 pH).

Площадь немелиорированных почв в зависимости от значения кислотности изменилась следующим образом: в 1976 г. основную часть (более 9,5 тыс. га или 60%)зани-мали среднекислые с реакцией среды от 4,6-5,0 pH; к 1982 г их площадь снизилась на 20% и составила 7,5 тыс. га, на 12% увеличилась территория сильнокислых почв (4,6 тыс. га). Данная тенденция сохранилась до 1987. К 1991 г площадь сильно и слабокислых почв снизилась на половину по сравнению с 1976 г. и увеличилась с нейт ральной или близко к нейтральной реакции среды.

В мелиорированных почвах в 1976 г. примерно 20% занимали пашни с сильнокислой, 40% со среднекислой и 40% со слабокислой реакцией среды; к 1982 г площадь почв со среднекислой реакцией среды снизилась на 9% и на 4% увеличилась близкая к нейтральной; в 1987 г. сохранялась практически такая же тенденция; к 1991 г. большую часть занимали кислые и слабокислые (41%) почвы, и 8% занимали почвы с нейтральной реакцией среды.

Таким образом,с 1976по 1991 гт общая площадь кислых немелиорированных почв снизилась с 80 до 50%, а осушенных с 80 до 60%, при этом увеличилась площадь нейтральных почв (на 14 и 8% соответственно). Это, в первую очередь, было связанно с их известкованием, которое создавало условия для мощного развития корневой системы растений, снижению кислотности почв и развитию более благоприятных для растений агрофизических свойств. При осушительной мелиорации по дренажным каналам происходит более активный смыв с полей, в том числе и не успевшей разложиться извести, что приводит к более низким значениям pH мелиорированных почв в отличие от немелиорированных и требует дополнительных мероприятий по поддержанию оптимального кислотного баланса.

В исследованных почвах содержитсяв основном небольшое количество фосфора в пересчете наР2О5 (табл.2).

В 1976 г. немелиорированные почвы с очень низким содержанием подвижного фосфора (менее 25 мг/кг)за-нимали 80% площади, однако к 1982 г. она снизилась на 7%, при этом настолько же увеличивается площадь со средним содержанием фосфора. В1987 г площадь с очень низким содержанием фосфора составляет 35%, низким 43%, а средним 10%. К 1991 г. по сравнению с 1976 г. площадь почв с низкимсодержанием фосфора снижается примерно в 3 раза и в 6 и Мраз увеличиваются территория с повышенными высоким содержанием фосфора соответственно.

Содержание подвижного фосфора в мелиорированных почвах за исследуемый период изменилась следующим образом: в 1976 г. более 90% территории имели

Распределение почв с различным содержанием подвижного фосфора в Ленинскомрайоне Еврейской автономной области

|

Год |

Исследованная площадь, тыс. га |

Площадь почв тыс. га (%) с различным содержанием подвижного фосфора, мг /кг |

||||||

|

>25 очень низкая |

низкая (26-50) |

средняя (51-100) |

повышенная (101-150) |

высокая (151-250) |

очень высокое (<250) |

|||

|

1976 |

1 |

26,36(100%) |

24,16(92%) |

1,09(4%) |

0,85(3%) |

0,06(0,4%) |

0,07(0,6%) |

0,13(1%) |

|

2 |

15,61(100%) |

12,50(80%) |

2,29(15%) |

0,34(2%) |

0,30(2%) |

0,11(1%) |

0,07(0%) |

|

|

1983 |

1 |

26,49(100%) |

21,79(82%) |

2,44(9%) |

1,00(4%) |

0,18(1%) |

0,73(3%) |

0,35(1%) |

|

2 |

18,92(100%) |

13,75(73%) |

2,70(14%) |

1,44(8%) |

0,42(2%) |

0,20(1%) |

0,41(2%) |

|

|

1987 |

1 |

26,11(100%) |

16,21(62%) |

6,31(24%) |

2,06(8%) |

0,93(4%) |

0,43(2%) |

0,17(1%) |

|

2 |

19,08(100%) |

6,74(35%) |

8,22(43%) |

1,97(10%) |

0,99(5%) |

0,87(5%) |

0,29(2%) |

|

|

1991 |

1 |

17,21(100%) |

9,58(56%) |

5,48(32%) |

1,38(8%) |

0,54(3%) |

0,22(0,9%) |

0,01(0,1%) |

|

2 |

14,98(100%) |

4,21(28%) |

4,62(31%) |

2,30(15%) |

1,74(12%) |

2,07(13,9%) |

0,04(0,1%) |

|

Примечание: 1 - мелиорированные почвы, 2 - немелисрированные почвы очень низкое содержание фосфора; к 1982 г. она снизилась до 82%, и при этом незначительно увеличилась территория почв с низким содержанием фосфора (до 9%). К1997 г. по сравнению с 1976 г. площадь почв с очень низким содержанием фосфора снижается в 1,5%, в 6 раз увеличивается с низким и 2 раза со средним его содержанием; к 1991 г. территория с очень низким содержанием фосфора практически не меняется, с низким увеличивается до 32% и со средним- в 2 раза.

Таким образом, увеличивается площадь осушенных почв с низким и уменьшается со средним, повышенным и относительно высоким содержанием фосфора. Преодолеть рубеж с низкой обеспеченностью почв подвижным фосфором можно за счет дополнительного применения органических, фосфорных удобрений и фосфоритной муки.

Содержание обменного калия (К2О) в среднем составляет 121-250 мг/кг почвы (табл. 3), следовательно, они в основном относятсяк группе высокообеспеченных.

В немелиорированных почвах в 1976 г повышенное содержание обменного калия обнаружено на 33%, высокое на 31 % и среднее на 28%территории. К1982 г площадь почв с высокими повышенным содержанием К20 осталось практически неизменным, с низкимувеличи-лось на 5%; в 1987 г. 44% территории занято почвами со средним содержанием обменного калия (в 2 раза больше по сравнению с 1976 г), а высоким содержанием -15% (в 2 раза меньше по сравнению с 1976 г). К1991 г.

распределение немелиорированных почв выглядело следующим образом: 15% занимали почвы с низким, 35% -со средним, 31 %-с повышенным и только 16%—с высоким содержанием обменного калия.

В1976 г было обнаружено 6% мелиорированных почв с низким, 21% - со средним, 36% - с повышенным и 31%-свысокимсодержаниеобменного калия в. В1982 г территория с низким содержанием калия остается неизменной, на 10% увеличивается со средним, на 6% и 10% снижается с повышенным и высоким содержанием. К 1987 г площадь почв со средним, повышенным и высоким содержанием калия практически такая же, как и в 1976гК 1991 г почвы распределялись следующим образом: 13% - с низким, 29% с высоким, 31 % с повышенным и 20% с высоким обменом калия. Таким образом, на содержание обменных форм калия мелиорация почв Ленинского района ЕАО практически не влияет.

Выводы

Таким образом, проведение осушительной сельскохозяйственной мелиорации на тяжелых подзолисто-бурых лесных и луговых глеевых почвах Ленинского района ЕАО оказывает влияние на содержание подвижных форм некоторых биогенных элементов и кислотности почв. Увеличение кислотности и уменьшение содержания фосфора требует специальных мероприятий для под-держанияоптимального кислотного баланса и дополнительного применении органических, фосфорных удобрений и фосфоритной муки.

Таблица 3

Распределение почв с различным содержанием обменного калия в Ленинскомрайоне Еврейской автономной области

|

Год |

Исследован-ная площадь, тыс. га |

Площадь почв (тыс. га, % ) с различным содержанием обменного калия, мг/кг (%) |

||||||

|

> 40 (очень низкое) |

низкая (41-80) |

средняя (81-120) |

повышенная (121-170) |

высокая (171-250) |

очень высокая (< 250) |

|||

|

1976 |

1 |

26,36(100%) |

0,01(0,1%) |

1,68(6%) |

5,59(21%) |

9,44(36%) |

9,01(34%) |

0,63(1,9%) |

|

2 |

15,61(100%) |

0,00(0%) |

0,00(0%) |

4,32(28%) |

5,14(33%) |

4,81(31%) |

1,23(8%) |

|

|

1982 |

1 |

26,49(100%) |

0,27(1%) |

1,66(6%) |

8,34(31%) |

8,06(30%) |

6,28(24%) |

1,89(7%) |

|

2 |

18,92(100%) |

18,91(100%) |

0,00(0%) |

0,92(5%) |

4,14(22%) |

5,91(32%) |

5,71(31%) |

|

|

1987 |

1 |

26,11(100%) |

0,30(1%) |

1,85(7%) |

5,45(21%) |

8,94(34%) |

5,85(22%) |

3,71(14%) |

|

2 |

19,08(100%) |

19,11(100%) |

0,01(1%) |

1,18(6%) |

8,37(43%) |

5,66(29%) |

2,95(15%) |

|

|

1991 |

1 |

17,21(100%) |

0,00(0%) |

2,26(13%) |

4,98(29%) |

5,39(31%) |

3,52(20%) |

1,06(6%) |

|

2 |

14,98(100%) |

14,95(100%) |

0(0%) |

2,28(15%) |

5,24(35%) |

4,66(31%) |

2,31(16%) |

|

Примечание: 1 — мелиорированные почвы, 2 — немелисрированные почвы

ЛИГЕ1АТУ1А:

-

1. Аношкин А.В., Зубарев В.А. Трансформация пойменно-русловых комплексов рек Среднеамурской низменности в условиях мелиорации //География и природные ресурсы. 2012. №2. С. 82-86.

-

2. Зубарев В.А. Исследование содержания тяжелых металлов пойменных почв районов проведения сельскохозяйственной осушительной мелиорации (на примере Еврейской автономной области) // Региональные проблемы. 2012. Т 15,№ 1. С.63^69.

-

3. Зубарев В А., Коган РМ. Влияние осушительной мелиорации на процессы миграциитяжелых металлов в системе почва-вода-донные отложения // Проблемы агрохимии и экологии. 2010. №3. С. 29-33.

-

4 Коваленко,П.И. Восстановление высокоэффективного использования мелиорированных земель//Вестник аграрной науки. 2006. № 3-4. С. 29-32.

-

5. Медведева О.Е. Проблемы устойчивого землеполь-зованияв России. М.: ООО «Типография Левко», 2009. 104с.

-

6. Муромцев Н. А., Шуравилин А.В. Изменение агрохимических свойств пойменных почв долины среднего течения реки Москвы при интенсивном их использовании//Агро XXI. 2006. №4-6. С. 43—44.

-

7. РосликоваВ.И. Почвы Средне-Амурской низменности и их особенности агрогенных трансформаций // Вестник ТОГУ 2009.№2(13). С. 95-102.

-

8. Смеян Н.И. Почвы и структура посевных площадей. Минск: «Ураджай», 1990.150с.

-

9. ЧекмарёвП.А., Лукин С.В., СискевичЮ.И. Мониторинг калийного режима черноземов ЦЧР // Достижения науки и техники АПК. 2011. № 8. С. 3-6.

-

10. ЧекмарёвП.А., Лукин С.В. Мониторинг плодородия пахотных почв центрально-черноземных областей России//Агрохимия. 2013. №4. С. 11-22.

-

10. ШикулаН.К., Гнатенко А.Ф., КапштыкН.В. и др. Воспроизводство плодородия в почвозащитных земледелии. М.:Оранта. 1998.680 с.

7716 retrospective analysis of spatial change of nutrient content in soils under the influence of agricultural melioration in the Leninsky district (Jewish Autonomous Region) is made for the period of1976-1991, and it reveals both positive and negative effects of melioration on the soil.

Список литературы Территориальное изменение содержания биогенных элементов в почвах Среднеамурской низменности (1976-1991 гг.)

- Аношкин А.В., Зубарев В.А. Трансформация пойменно-русловых комплексов рек Среднеамурской низменности в условиях мелиорации//География и природные ресурсы. 2012. № 2. С. 82-86.

- Зубарев В.А. Исследование содержания тяжелых металлов пойменных почв районов проведения сельскохозяйственной осушительной мелиорации (на примере Еврейской автономной области)//Региональные проблемы. 2012. Т. 15, № 1. С. 63-69.

- Зубарев В.А., Коган Р.М. Влияние осушительной мелиорации на процессы миграции тяжелых металлов в системе почва-вода-донные отложения//Проблемы агрохимии и экологии. 2010. № 3. С. 29-33.

- Медведева О.Е. Проблемы устойчивого землепользования в России. М.: ООО «Типография Левко», 2009. 104 с.

- Муромцев Н.А., Шуравилин А.В. Изменение агрохимических свойств пойменных почв долины среднего течения реки Москвы при интенсивном их использовании//Агро XXI. 2006. № 4-6. С. 43-44.

- Росликова В.И. Почвы Средне-Амурской низменности и их особенности агрогенных трансформаций//Вестник ТОГУ. 2009. № 2(13). С. 95-102.

- Смеян Н.И. Почвы и структура посевных площадей. Минск: «Ураджай», 1990. 150 с.

- Чекмарёв П.А., Лукин С.В., Сискевич Ю.И. Мониторинг калийного режима черноземов ЦЧР//Достижения науки и техники АПК. 2011. № 8. C. 3-6.

- Чекмарёв П.А., Лукин С.В. Мониторинг плодородия пахотных почв центрально-черноземных областей России//Агрохимия. 2013. № 4. С. 11-22.

- Шикула Н.К., Гнатенко А.Ф., Капштык Н.В. и др. Воспроизводство плодородия в почвозащитных земледелии. М.: Оранта. 1998. 680 с.

- Коваленко П.И. Восстановление высокоэффективного использования мелиорированных земель//Вестник аграрной науки. 2006. № 3-4. С. 29-32.