Территориальные интересы сельской молодежи: опыт Республики Татарстан, Алтайского края, Республики Мордовии

Автор: Шадриков Александр Валерьевич, Ильдарханова Чулпан Ильдусовна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 6 (98), 2018 года.

Бесплатный доступ

Социально-демографическая структура сельских поселений является важным человеческим ресурсом развития сельских территорий Российской Федерации. Наличие группы детей и подростков на селе обусловливает необходимость сохранения/создания объектов образовательной, рекреационно-досуговой инфраструктуры, снижение рождаемости, в свою очередь, приводит к необходимости оптимизации важных учреждений социализации. В научной и общественной дискуссии центральной проблемой современного села обозначается его вымирание, предопределенное отсутствием жизненных перспектив для молодежи. Авторы статьи опровергают некоторые устоявшиеся стереотипы общественного сознания, связанные с развитием сельских территорий в регионах Российской Федерации. Наиболее важными реалиями современного российского села являются высокий репродуктивный потенциал молодых сельских женщин (в сравнении с городскими) и корреляция между числом детей у молодой сельской семьи и намерением мигрировать в город. В статье анализируются социально-демографические, профессионально-трудовые, материальные, инфраструктурно-потребительские, рекреационно-образовательные интересы сельской молодежи в контексте социального воспроизводства российских сельских территорий. Целью авторского исследования является выявление социальных факторов, удовлетворяющих территориальные интересы сельской молодежи и влияющих на закрепление данной социально-демографической группы на селе, а также разработка предложений по преодолению эксклюзии современной сельской молодежи. Результаты комплекса социологических исследований, проведенных российскими учеными в Алтайском крае, Мордовии, и авторских исследований в Республике Татарстан позволили обозначить актуальные тенденции, характеризующие территориальные интересы сельской молодежи: возрастные особенности динамики миграционных намерений, семья и дети в структуре территориального поведения сельской молодежи, конфликт профессионально-трудовых интересов молодежи на селе, высшее образование сельской молодежи как драйвер устойчивости села, патриотическое воспитание молодежи. Исследовательский интерес автора сфокусирован на активизации ресурса патриотического воспитания молодежи, которым располагает муниципальный район, для перспективного закрепления молодежи на селе. Авторы предложили локальную стратегию преодоления эксклюзии сельской молодежи, апробированную в Дрожжановском муниципальном районе Республики Татарстан. Разработанная авторами статьи стратегия может быть встроена в работу муниципальных районов других российских регионов с целью закрепления молодежи в сельских территориях.

Сельские территории, сельская молодежь, территориальные интересы, республика татарстан, алтайский край, мордовия, уровень образования, трудовая занятость, брачно-роди- тельский статус, патриотическое воспитание, стратегии преодоления эксклюзии

Короткий адрес: https://sciup.org/147224489

IDR: 147224489 | УДК: 314, | DOI: 10.15838/ptd.2018.6.98.7

Текст научной статьи Территориальные интересы сельской молодежи: опыт Республики Татарстан, Алтайского края, Республики Мордовии

Социально-демографическая структура сельских поселений является важным человеческим ресурсом развития сельских территорий Российской Федерации. Наличие группы детей и подростков на селе обусловливает необходимость сохранения/создания объектов образовательной, рекреационно-досуговой инфраструктуры, снижение рождаемости, в свою очередь, приводит к необходимости оптимизации важных учреждений социализации. В научной и общественной дискуссии центральной проблемой современного села обозначается его вымирание, предопределенное отсутствием жизненных перспектив для молодежи. Авторы статьи опровергают некоторые устоявшиеся стереотипы общественного сознания, связанные с развитием сельских территорий в регионах Российской Федерации. Наиболее важными реалиями современного российского села являются высокий репродуктивный потенциал молодых сельских женщин (в сравнении с городскими) и корреляция между числом детей у молодой сельской семьи и намерением мигрировать в город. В статье анализируются соци-

Цитата: Шадриков А.В., Ильдарханова Ч.И. Территориальные интересы сельской молодежи: опыт Республики Татарстан, Алтайского края, Республики Мордовии // Проблемы развития территории. 2018. № 6 (98). С. 107–118. DOI: 10.15838/ptd.2018.6.98.7

Citation: Shadrikov A.V., Ildarkhanova Ch.I. Territorial interests of rural youth: experience of the Republic of Tatarstan, Altai Krai, and the Republic of Mordovia Problems of Territory’s Development, 2018, no. 6 (98), pp. 107–118. DOI: 10.15838/ptd.2018.6.98.7

ально-демографические, профессионально-трудовые, материальные, инфраструктурно-потребительские, рекреационно-образовательные интересы сельской молодежи в контексте социального воспроизводства российских сельских территорий. Целью авторского исследования является выявление социальных факторов, удовлетворяющих территориальные интересы сельской молодежи и влияющих на закрепление данной социально-демографической группы на селе, а также разработка предложений по преодолению эксклюзии современной сельской молодежи. Результаты комплекса социологических исследований, проведенных российскими учеными в Алтайском крае, Мордовии, и авторских исследований1 в Республике Татарстан позволили обозначить актуальные тенденции, характеризующие территориальные интересы сельской молодежи: возрастные особенности динамики миграционных намерений, семья и дети в структуре территориального поведения сельской молодежи, конфликт профессионально-трудовых интересов молодежи на селе, высшее образование сельской молодежи как драйвер устойчивости села, патриотическое воспитание молодежи. Исследовательский интерес автора сфокусирован на активизации ресурса патриотического воспитания молодежи, которым располагает муниципальный район, для перспективного закрепления молодежи на селе. Авторы предложили локальную стратегию преодоления эксклюзии сельской молодежи, апробированную в Дрожжановском муниципальном районе Республики Татарстан. Разработанная авторами статьи стратегия может быть встроена в работу муниципальных районов других российских регионов с целью закрепления молодежи в сельских территориях.

Сельские территории, сельская молодежь, территориальные интересы, Республика Татарстан, Алтайский край, Мордовия, уровень образования, трудовая занятость, брачно-родительский статус, патриотическое воспитание, стратегии преодоления эксклюзии.

Актуальность

Социально-демографическая структура сельских поселений является важным человеческим ресурсом развития сельских территорий Российской Федерации. Наличие группы детей и подростков на селе обусловливает необходимость сохранения/создания объектов образовательной, рекреационнодосуговой инфраструктуры, снижение рождаемости, в свою очередь, приводит к необходимости оптимизации важных учреждений социализации [1].

Молодые женщины российского села имеют достаточно высокие в сравнении с городскими ровесницами показатели рождаемости – суммарный коэффициент рождаемости на селе – 1,923, в городе – 1,5272. Значимые демографические события у сельской молодежи происходят раньше, чем у городских сверстников – более ранний возраст вступления в брак и рождения первых и последующих детей3. Состоящая в браке сельская молодежь отличается более активными стратегиями поведения в отношении как улучшения социально-экономических условий жизнедеятельности своей семьи, так и развития своего села [2].

С одной стороны, сельская молодежь вносит существенный вклад в воспроизводство социально-демографической структуры села, с другой стороны, существуют объективные ограничения для самореализации сельской молодежи в сфере образования, труда, отдыха, досуга, здоровьесбережения. Другая проблема заключается в вовлечении молодежи в сельскохозяйственную деятельность в масштабах производства, она обусловлена как тяжелым физическим трудом на личном подсобном, крестьянско-фермерском хозяйстве, семейной ферме, так и необходимостью значимых денежных вложений для развития собственного агродела, невысоким доходом от реализуемой продукции.

Ряд решений, направленных на укрепление сельских территорий, закрепление в них молодежи, реализован в государственных программах устойчивого развития сельских территорий РФ, специальных целевых программах поддержки молодых квалифицированных специалистов на селе, выделении целевых грантов и субсидий фермерам, единовременных выплат молодым сельским женщинам при рождении ребенка и др.

Социальная политика выступает одним из инструментов конструирования социальной среды, дружественной для молодежи, создания условий, способствующих формированию желания молодежи жить и работать на селе.

Целью авторского исследования является выявление социальных факторов, удовлетворяющих территориальные интересы сельской молодежи и влияющих на закрепление данной социально-демографической группы на селе, а также разработка предложений по преодолению эксклюзии современной сельской молодежи.

Научная разработанность

Влияние восприятия молодежью социального пространства села, особенностей взаимодействия в одном пространстве отдельных поколений представлено с учетом клю- чевых положений теорий Д. Винникота [3], К. Линча [4], В.В. Маркина [5; 6], В.А. Писач-кина [7, с. 11], А.Ф. Филиппова, З. Цефалви, В.А. Ядова [8].

Анализ факторов, влияющих на социально-профессиональное воспроизводство в сельских территориях РФ с разным потенциалом, проводился с опорой на разработки научного направления социология села (Т.Н. Бояк [9], П.П. Великий [10], Ч.И. Иль-дарханова [11], З.И. Калугина, В.Г. Новиков, А.М. Сергиенко, А.А. Хагуров) и социологии региона (М.К. Горшков, А.И. Сухарев, Е.В. Мочалов и др.).

Взаимосвязь закрепления молодежи на селе с обретением определенного социального статуса, следованием социальным нормам и ожиданиям тех групп, членом которых индивид стремится стать, отличительными социальными характеристиками, свойственными периоду молодости, методологически основана на трудах отечественной школы социологии молодежи – Е.А. Гришиной, Ю.А. Зубок, В.А. Лукова, С.В. Полутина.

Конструирование жизненных траекторий сельской молодежи в условиях эксклю-зии, стигматизации сформулировано в статье с опорой на идеи И. Гофмана [12], А. Клейнмана [13], Б.Дж. Линка [14], Л.В. Копиной, М.А. Кужелева, Т.В. Усковой [15], Дж.К. Фелана, Р. Холл-Клиффорда, С.С. Ярошенко.

Влияние окружающей среды, визуальных объектов, инфраструктуры на восприятие индивидом пространства жизнедеятельности раскрыта М.С. Косслином, В.В. Колодием, К. Линчем, С.Г. Ушкиным.

Особое значение в исследованиях города и деревни имеет «территориальное поведение». На основании концепции П. Бергера и Т. Лукмана среди видов социального действия можно обособить пространственно-временное действие как некие поступки индивида, обусловленные конкретным временем и пространством их совершения [16]. А.Ю. Завалишин и И.П. Рязанцев предлагают изучать пространственно-временное действие как действие, предопределенное территорией, где оно совершается; косвенно «включающее данную территорию в акт социального взаимодействия; основанное на пространственной (территориальной) рефлексии субъекта» [17, с. 83]. Территория в данном виде социального действия может играть три роли, являясь средой, фактором или идеей. В случае, когда территория выступает идеей, субъект рефлексирует на территорию, самоидентифицируется с ней, осознает и переживает текущие социальные процессы, протекающие в ней.

Социологи пространства обращаются к такому социокультурному феномену, как «чувство территории» (под которым подразумевается привязанность и идентификация себя со своим домом, землей, населенным пунктом, регионом, областью, Родиной), подчеркивая, что оно выступает значимым атрибутом социализации каждого индивида. Формирование данного вида идентичности происходит посредством коммуникации.

В исследовании проблема закрепления молодежи на селе раскрывается автором в ракурсе территориальных интересов данной социально-демографической группы. «Территориальные интересы» включают в себя социально-демографические (репродуктивные, матримониальные, самосохранительные), профессионально-трудовые, материальные, инфраструктурно-потребительские, рекреационно-образовательные, социально-политические [18, с. 300–325; 19]. Существуют инновационная и миграционная стратегии, с помощью которых осуществляются территориальные интересы групп. Инновационная стратегия – это активное использование локальных социальных, экономических, административных, политических ресурсов для удовлетворения потребностей населения. Миграционная стратегия подразумевает переезд из неблагоприятной территории в желаемую, перенос образцов поведения прежней культуры в новое жизненное пространство, часто ведущих к возникновению социальной напряженности в общностях нового проживания. Исследовательский интерес автора сфокусирован на стратегии интеграции ресурсов, которыми располагает муниципальный район.

Результаты комплекса социологических исследований, проведенных российскими учеными, и авторских исследований позволили обозначить актуальные тенденции, характеризующие территориальные интересы сельской молодежи.

Возрастные особенности динамики миграционных намерений

Зафиксировано противоречие в расхождении перспектив жизненного пространства у агентов социализации сельской молодежи для себя лично и своих потомков. Большинство родителей и прародителей сельских школьников Республики Татарстан (76,2%) не хотят, чтобы их дети, внуки после обучения в вузе вернулись из города в село, предпочитают, чтобы они продолжили свой жизненный путь в городе4. В то же время сами родители и прародители не желают переезжать в город (82%). По достижении старости ощущение себя в сельском пространстве становится более гармоничным, с возрастом увеличивается доля сельчан, полностью и частично удовлетворенных жизнью на селе (рис. 1).

Неизбежное явление – массовая миграция молодежи из села – зафиксировано в Алтайском крае, о чем свидетельствуют ответы экспертов, принявших участие в исследовании5. Однако результаты этих же экспертных опросов 2011 года выявили около 30% респондентов, считающих, что проблема миграции для села не так уж катастрофична [20, с. 135]. Более того, по ответам экспертов из ЗАТО Сибирский в их населенный пункт молодежь приезжает на постоянное место жительства.

4,0

4,0

старики (70лети старше) ^^^^^^^^^ 8,0

44,0

40,0

пожилые (60-69 лет)

6,0

7,8

25,0

30,2

31,0

3,5

7,4

зрелый возраст (46-59 лет) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 19,3

38,5

31,3

3,5

8,2

средний возраст (34-45 лет) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ 18,3

38,4

31,6

4,4

9,0

молодежь (18-33 года) ^^^^^^^^^^^^^^^^^м 15,4

39,8

31,4

-

■ абсолютно не удовлетворены

-

■ скорее не удовлетворены

-

■ скорее удовлетворены

-

■ частично удовлетворены

-

■ полностью удовлетворены

Рис. 1. Удовлетворенность населения Республики Татарстан жизнью на селе, %

Источник: социологическое исследование «Социальный капитал села Республики Татарстан».

Из экспертных интервью: «На первое место (среди социально-экономических проблем села) я бы поставила безработицу и отток молодежи из села», – депутат регионального законодательного органа, руководитель общественной организации. «А если нет в селе молодежи, о чем можно говорить? Отсутствие молодого поколения – это самая главная бедность нашей сегодняшней деревни», – бывший руководитель законодательного органа региона.

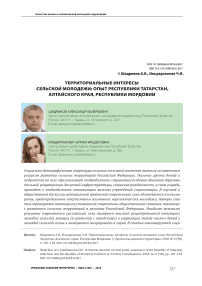

Зафиксировано снижение миграционных планов сельчан с увеличением возраста – коэффициент Крамера 0,26 [20, с. 135] (рис. 2).

В то же время выявлена группа тех, кто желал бы переехать, но не имеет возможности. Таковых более всего среди самых молодых.

Семья и дети в структуре территориального поведения сельской молодежи

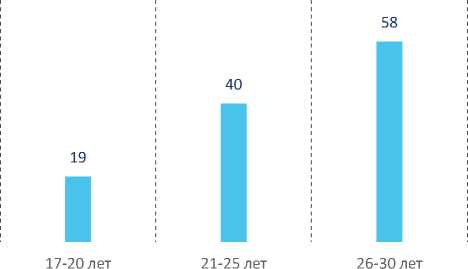

Доля сельской молодежи Республики Татарстан, желающей сменить место житель-

Рис. 2. Алтайские сельчане, не собирающиеся менять место жительства*, %

* Доля от 100% респондентов каждой подкатегории, выбравших данный ответ. Источник: Социальная поддержка сельских молодых семей в Алтайском крае: монография / под ред. А.М. Сергиенко, С.А. Решетниковой. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. С. 135.

ства, почти в 2,5 раза больше среди создавших свою семью, чем среди неженатых/неза-мужних (рис. 3).

Это стремление обусловлено, на наш взгляд, необходимостью для молодых родителей увеличить доход семьи, желанием обе-

Таблица. Намерения алтайских сельчан сменить свое место жительства, %

|

2008 г. |

2011 г. |

|

|

Нет, не хочу, буду жить там, где живу |

50 |

45 |

|

Хотелось бы, но нет денег на переезд |

10 |

14 |

|

Планирую уехать в другую страну |

3 |

1 |

|

В европейскую часть России |

2 |

3* |

|

На Север |

1 |

|

|

В соседний регион Сибири |

4 |

|

|

В другой город (район) своей области (края, республики) |

13 |

19 |

|

В другое село того района, в котором живу |

1 |

1 |

|

Еще не знаю, куда именно, но куда-нибудь уеду |

6 |

4 |

|

Затрудняюсь ответить |

10 |

8 |

|

Другое (в пределах своего села) |

1 |

5 |

|

Источник: Социальная поддержка сельских молодых семей в Алтайском крае: монография / под ред. А.М. Сергиенко, С.А. Решетниковой. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. С. 135. * В 2011 г. формулировка вопроса несколько отличалась – Хотелось бы, но нет возможности: возраст, здоровье, нет денег на переезд, другое. |

||

незарегистрированный брак разведен(а)

вдовец / вдова

Рис. 3. Структура сельской молодежи Республики Татарстан, испытывающей потребность в смене места жительства, %

Источник: социологическое исследование «Социальный капитал села Республики Татарстан».

спечить своим детям доступ к медицинским, дошкольным образовательным, культурным учреждениям высокого уровня. Такого качества ресурсы может «предложить» только город. Даже при наличии современных инфраструктурных возможностей на селе непреодолима проблема их кадрового обеспечения.

Формирование своей семьи становится сти- мулом изменения пространства жизнедея-

■ затрудняюсь ответить

■ нет ■ да

Рис. 4. Потребность в смене места жительства у сельской молодежи Татарстана с разным семейным положением, %

Источник: социологическое исследование «Социальный капитал села Республики Татарстан».

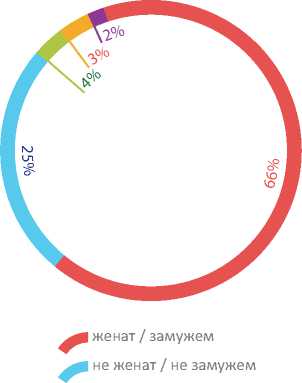

Состояние в зарегистрированном браке способствует закреплению молодых семей на селе и в Алтайском крае – 52% представителей данной группы планируют остаться на селе, в то время как среди неполных семей доля тех, кто желает переехать, но такой возможности не имеет, выше. Около 30% неполных семей и состоящих в незарегистрированном браке планируют переехать в город. А.М. Сергиенко и С.А. Решетникова эмпирически установили, что не только состояние в браке, но и наличие большого числа детей в семье влияет на закрепление молодых семей на селе (рис. 5).

Конфликт профессиональнотрудовых интересов молодежи на селе

Способность села предоставить молодежи возможность зарабатывать деньги, заниматься интересным делом, иметь работу определяется во многом его близостью к городу или природными ресурсами. Данные по Республике Татарстан в целом носят усредненный характер, отражающий более положительную, чем в реальности по отдельным муниципальным районам, картину.

Рис. 5. Корреляция между установкой молодых сельчан Алтайского края остаться на селе и количеством детей в семье, %

Источник: Социальная поддержка сельских молодых семей в Алтайском крае: монография / под ред. А.М. Сергиенко, С.А. Решетниковой. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. 202 с.

Результаты опроса молодых сельчан из разных зон социально-экономического развития Республики Татарстан позволяют выделить подгруппу работающих в пределах своего муниципального района (74,3%). Сам факт наличия работы в селе проживания положительно влияет на социально-пространственную идентификацию сельской молодежи. В то же время занятость молодых людей может носить вынужденный характер и не отражать их реальные профессионально-трудовые интересы, что может вызывать стагнацию личностного и карьерного развития молодежи (рис. 6).

Рис. 6. Территориальное место расположения работы сельской молодежи в Республике Татарстан, %

Источник: социологическое исследование «Социальный капитал села Республики Татарстан».

Эффективным механизмом закрепления молодых специалистов в сфере сельского хозяйства является триада студент/вуз/работо-датель, ориентированная на формирование установки остаться на селе после получения образования. В Республике Мордовии в среднем половина выпускников агровузов трудоустраивается по специальности – 51,4% от выпуска, 45,4% сельскохозяйственного выпуска остается работать в районах республики [21, с. 205–213]. Закономерно, что 80% студентов, обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, – выходцы из села. Проблемой остается несоответствие количества выпускников аграрных вузов количеству реальных рабочих мест по специальности.

Экспертные дискуссии профессионального сообщества социологов села – П.П. Великого (Саратовская область), А.А. Хагурова (Краснодарская область), З.И. Калугиной (Новосибирская область), Р.Р. Салахутдиновой (Республика Башкортостан), Ч.И. Ильдархановой (Республика Татарстан) – на всероссийских научных конференциях позволяют делать вывод о высокой значимости, с одной стороны, личности и авторитета глав муниципальных районов, внедряющих федеральные и региональные, а также муниципальные программы по поддержке сельской молодежи, с другой стороны, социальной активности самой молодежи.

Высшее образование сельской молодежи как фактор (возвратной) миграции

На первом этапе стремление получить высшее образование выступает фактором миграции в город на период обучения в вузе. «Наибольший миграционный потенциал – среди респондентов, имеющих неполное высшее образование. В основном это студенты, только каждый пятый из них не планирует изменять место жительства, каждый третий планирует переехать в городскую местность, каждый десятый – в другой регион России» [5, с. 137].

Однако вопреки устоявшимся стереотипам общественного сознания статус выпускника вуза не связан напрямую с реальной ориентацией сельской молодежи на закрепление в городе. Зафиксирован феномен возвратной миграции после получения высшего образования. Эмпирические исследования выявили парадоксальный факт – чем выше уровень образования, тем в большей степени молодой сельчанин настроен остаться на селе. Наличие высшего образования у молодых сельчан Татарстана способствует закреплению на селе – 65% респондентов с высоким образовательным статусом собираются остаться на селе. В то же время желание учащихся вернуться в село находится в зависимости от уровня образования родителей. Больше половины старшеклассников сельского Татарстана, родители которых имеют начальное, неполное среднее образование, собираются вернуться в село, с повышением уровня образования родителей данный показатель снижается на 44,4% и достигает 14,4%.

Патриотическое воспитание молодежи Создание благоприятной среды для жителей, способствующей уменьшению миграционного потока, стало практико-ориентированной целью стратегии развития Дрожжа-новского муниципального района Республики Татарстан.

Одной из главных задач Подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан на 2014–2016 годы» государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики» выступает «развитие и модернизация системы патриотического воспитания, обеспечивающей поддержание общественной и экономической стабильности в районе, формирование у детей и молодежи Дрожжановского района Республики Татарстан гражданской идентичности, высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, толерантности, культуры межэтнических и межконфессиональных отношений»6. В ходе реализации данной подпрограммы в Дрожжановском муниципальном районе Республики Татарстан при участии автора статьи была разработана и интегрирована оригинальная схема взаимодействия руководства муниципального района с молодежью.

Данная стратегия включала в себя комплекс практик:

-

1) плановые ежемесячные встречи с работающей молодежью, по своей форме и содержанию соответствующие не просто информационным встречам, на которых анонсируются действующие и новые муниципальные, республиканские, федеральные программы поддержки сельской молодежи, а фокус-груп-пам, по итогам которых формируются дальнейшие направления решения актуальных для молодежи социальных проблем;

-

2) формирование базы данных перспективной молодежи (для последующего целевого набора в вузы по очной и заочной формам обучения);

-

3) проведение заседаний Детской районной Думы, которые позволяют сельским подросткам самореализовываться в общественно значимой деятельности, влиять на молодежную политику муниципального района, формировать собственные представления о социальной структуре родного сельского района;

-

4) организация Форума юных граждан (агентами взаимодействия выступают Глава муниципального района, Отдел по делам молодежи, спорту и туризму на базе МБОУ «Ста-родрожжановская СОШ № 1», Региональная общественная организация «Совет детских организаций Республики Татарстан»): данное мероприятие представляет собой взаимодействие органов власти, исполнительных муниципальных органов, директоров школ по воспитательной части (20 человек) и самой сельской молодежи (более 100 учеников);

-

5) выездные мероприятия для организации досуга работающей сельской молодежи в детском оздоровительном лагере «Чайка»;

-

6) вечерний молодежный сабантуй в рамках национального татарского праздника Сабантуй;

-

7) летние студенческие кампусы во всех сельских домах культуры и сельских клубах (круглые столы со студентами, выходцами из села, главами сельских поселений, ветеранов ВОв и др.);

-

8) интеллектуально-поисковый квест «История моего села»;

-

9) соревнования по автозвуку (организованные Отделом культуры Дрожжановского муниципального района, Советом работающей молодежи Дрожжановского муниципального района, районным отделением АМО Республики Татарстан);

-

10) фестиваль ВИА Fest «Встреча с песней» (организован по инициативе Дрожжановского территориального отделения республиканского общественного движения «Татарстан – Новый Век» – «Татарстан – Яна Гасыр» в рамках юбилейного 45-летия образования вокальноинструментального ансамбля «Аэлита»);

-

11) муниципальный этап республиканского Чемпионата Республики Татарстан по КВН для команд работающей молодежи и молодых специалистов из сельских поселений района (8 команд-участников, команда Стародрожжановского сельского поселения стала обладательницей Гран-при и представляла район на республиканском этапе);

-

12) участие команды Дрожжановской работающей молодежи в ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен заман» в г. Казани (2 место в зональном этапе в музыкальном направлении, 3 место в хореографии, 3 место в общекомандном зачете в 2017 году);

-

13) участие в суперфинале в Гала-концерте в КРК «Пирамида» в г. Казани;

-

14) культурное мероприятие «День призывника»;

15)«Вперед, юнармейцы!»;

-

16) митинги ко дню рождения героев Дрожжановского муниципального района и к памятным дата;

-

17) спортивные мероприятия: «Лыжня России – 2017», соревнования по бильярду, легкоатлетическая эстафета «Вперед, к Победе», «Золотая шайба – 2017», соревнования среди организаций и учреждений, выездные и местные соревнования по культивируемым видам спорта, хоккей на траве, выездные соревнования по волейболу среди мужских команд и т. д.

Формальное официальное присвоение статуса «Года молодежи и молодежных инициатив» в Дрожжановском муниципальном районе Республики Татарстан, что повлекло за собой расширение практикуемых инициатив по улучшению социокультурного климата сельской молодежи.

В 2017 году в Казанском государственном аграрном университете обучалось 47 уроженцев Дрожжановского муниципального района, в Казанской государственной академии ветеринарной медицины – 8. Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием ведется в двух аграрных средних специальных учебных заведениях, Буинском ветеринарном техникуме (6 чел.), Те-тюшском сельскохозяйственном техникуме (1 чел.), Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии (29 чел.), Чувашской государственной сельскохозяйственной академии (8 чел.).

Интеграция комплекса практик по патриотическому воспитанию сельской молодежи, модернизации культурного, образовательного, спортивного, здоровьесберегающего пространства в Дрожжановском муниципальном районе Республики Татарстан стала одним из факторов, способствующих возвращению в родной район сельской молодежи (70%) после окончания вуза. Немаловажную роль в достижении этого показателя сыграла разработанная автором статьи стратегия преодоления эксклюзии сельской молодежи, которая была реализована в рамках программы патриотического воспитания и показала свою результативность на примере Дрожжанов-ского муниципального района Республики Татарстан. Данная программа носит универ- сальный (типичный) характер и может быть встроена в работу муниципальных районов других российских регионов с целью закрепления молодежи в сельских территориях.

Список литературы Территориальные интересы сельской молодежи: опыт Республики Татарстан, Алтайского края, Республики Мордовии

- Молодежь современной России - ключевой ресурс модернизации: монография / колл. авт.; общ. ред. А.А. Шабуновой. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 148 с.

- Калачикова О.Н., Шабунова А.А. Возможности и резервы рождаемости в России // Проблемы развития территории. 2013. № 68. С. 66-72.

- Winnicott D.W. Playing and Reality. Harmondsworth: Penguin, 1974, p. 83.

- Lynch K. The Image of the City. Cambridge: MIT Press, 1960. 144 pp.

- Маркин В.В. Региональная структура российского общества. Ч. 2. Основные акторы региональных полей: взаимодействие на разных уровнях // Вестник ВЭГУ. 2016. № 4 (84). С. 83-97.

- Маркин В.В. Теоретико-методологические проблемы социально-пространственной и социальнотерриториальной идентификации: региональный узел // Региональная социология: проблемы консолидации социального пространства России / Горшков М.К. [и др.]. М., 2015. С. 11-33.

- Писачкин В.А., Козин В.В. Регион как смысловая конструкция в социологии. Практический смысл региональных исследований // Регионология. 2011. № 4 (77). С. 4-12.

- Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социологический журнал. 1994. № 1. С. 35-52.

- Бояк Т.Н. Духовно-нравственные ценности сельской молодежи (на материалах Бурятии и Читинской области) // Социологические исследования. 2009. № 4. C. 117-122.

- Великий П.П. Российское село. Процессы постсоветской трансформации: монография / под ред. Ю.С. Воронова. Саратов: Научная книга, 2012. 340 с.

- Ильдарханова Ч.И. Социально-профессиональная структура современного российского агросельского пространства: проблемы мобильности // Теория и практика общественного развития. 2014. № 14. URL: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/14/sociology/ildarhanova.pdf

- Goffman E. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. N.Y.: Prentice-Hall, 1963. URL: http:// ecsocman.hse.ru/text/17687311

- Kleinman A., Hall-Clifford R. Stigma: a social, cultural and moral process. Epidemial Community Health June, 2009, vol. 63, no. 6, pp. 418-419.

- Link B.G., Phelan Jo C. Conceptualizing Stigma. Annual Review of Sociology, vol. 27, pp. 363-385.

- Социально-экономическое неравенство населения в региональном измерении / К.А. Гулин [и др.] // Пространственная демография и социальная среда: монография / под ред. Е.М. Авраамовой. М.: ИСЭПН РАН, 2013. С. 123-195.

- Бергер П. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. 323 с.

- Завалишин А.Ю., Рязанцев И.П. Территориальное поведение. Опыт теоретико-методологического анализа // Социс. 2005. № 10. С. 83.

- Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни: очерк теории. Новосибирск, 1991. С. 300-325.

- Иванова О.А. Социальное положение сельской молодежи как территориально-демографической группы населения: теоретико-методологические основы экономико-социологического анализа // Вестник НГУ. Серия «Социально-экономические науки». 2013. Т. 13. Вып. 3. С. 130.

- Социальная поддержка сельских молодых семей в Алтайском крае: монография / под ред. А.М. Сергиенко, С.А. Решетниковой. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. 202 с.

- Полутин С.В., Иншаков В.А. Формирование социально-профессионального статуса специалистов АПК региона // Регионология. 2009. № 1. С. 205-213