Территориальные организационно-экономические ресурсы развития социально-экономических систем региона

Автор: Дашицыренов Ч.Д., Беломестнов В.Г.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 5 (44), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются территориальные организационно-экономические ресурсы развития региона. Рассмотрены организационные, экономические и инновационные факторы, влияющие на инвестиционное развитие региона на примере строительного комплекса. Раскрыты основные проблемы формирования эффективности инвестиционного развития.

Территориальные ресурсы, регион, инвестиционные процессы, факторы развития

Короткий адрес: https://sciup.org/142142748

IDR: 142142748 | УДК: 338.24:332.122

Текст научной статьи Территориальные организационно-экономические ресурсы развития социально-экономических систем региона

Анализ научной литературы по вопросам социально-экономического развития регионов позволяет выделить два основных подхода к его источникам:

-

- ресурсный, характеризующий наличие экономических и социальных ресурсов на территории;

-

- процессный, характеризующий результаты использования данных ресурсов [1].

Применительно к экономическим отношениям под ресурсами, как правило, понимаются материальные и нематериальные возможности и средства территории, которые могут быть использованы в хозяйственной деятельности. Прежде всего, в это понятие включаются природные ресурсы (земля, недра и др.). Обычно к материальным ресурсам относят также и производственный потенциал, производственные мощности, расположенные на данной территории. Важной составляющей ресурсов являются нематериальные ресурсы, трактовка содержания которых достаточно широка. В нее помимо финансовых активов включают интеллектуальные ресурсы; технологии и методики, составляющие основу процессных ресурсов; деловую активность бизнеса; действия органов государственного и муниципального управления, а также другие возможности.

Территориальные ресурсы в узком смысле трактуются как земельные ресурсы региона, географическое пространство с определенными условиями. В более широком смысле к территориальным ресурсам причисляются экономические и социальные ресурсы, являющиеся производными от народнохозяйственной деятельности.

Считаем, что территориальные ресурсы - это совокупность экономических и социальных ресурсов территории, а также организационно-экономических форм и процессов их использования, задействованных в настоящее время либо имеющих потенциал использования в будущем для достижения целей социально-экономического развития ресурсов. То есть организационно-экономические формы и процессы являются частью территориальных ресурсов.

К организационно-экономическим формам мы относим методы, механизмы и инструменты организации экономической деятельности. Наиболее полно территориальные ресурсы используются в перспективных организационных формах хозяйствования, к которым в первую очередь относятся инновационные кластеры .

К организационно-экономическим процессам относятся инвестиционные, интеграционные, инновационные, информационные и институциональные процессы.

Инвестиционные процессы - одни из ключевых процессов. Наличие и эффективность использования собственных инвестиционных ресурсов, а также возможности региона в привлечении внешних инвестиций определяются рядом организационных, экономических и инновационных факторов развития социально-экономических систем регионов. Проблемы эффективного использования инвестиций, в свою очередь, носят системный, структурный и процессный характер.

Организационная группа факторов в первую очередь связана с неэффективной структурой инвестиций в социально-экономической системе. Она проявляется как на региональном, так и на межотраслевом и внутриотраслевом уровнях социально-экономической системы.

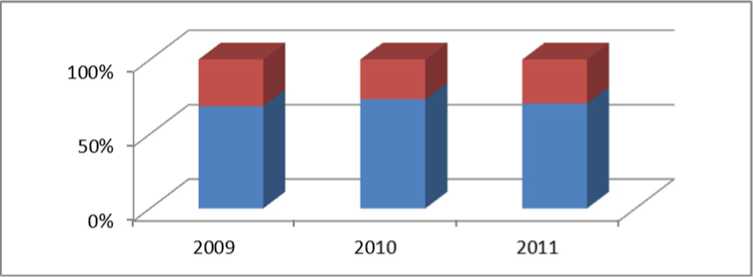

В настоящее время более половины инвестиций в основной капитал идут в строительство. Инвестиции в капитальное строительство составляют до 60% общего объема инвестиций. Затраты на машины и оборудование непропорционально низки.

Традиционно считается, что инвестиции в капитальное строительство влекут за собой максимальный мультипликативный эффект для экономики. Однако при достаточно большом объеме инвестиций в капитальное строительство в нашей республике эффект от них незначителен.

Причиной негативных инвестиций в первую очередь можно стать их некомплексность. Например, развитие деревянного домостроения в Республике Бурятия позволяет решить проблему жилья, но приводит к резкому снижению нормативов по жизнеобеспечению.

Рис. Доля индивидуального строительства жилья в РБ [2]

Наблюдается также значительный дисбаланс между динамикой общего промышленного производства и отрасли стройиндустрии, между объемами инвестиций в капитальное строительство и инвестициями в отрасль стройиндустрии, а также объемами производства продукции в ней. Все это ведет к тому, что снижается эффективность использования не только производственно-ресурсной базы отрасли стройиндустрии, но и природно-ресурсной минерально-сырьевой базы республики, а также экономического потенциала в целом. Из-за неоптимальной инвестиционной и инновационной политики государства и предприятий происходит значительная утечка денежных средств (в том числе и потенциальных инвестиционных ресурсов) из региона. Например, мы сотнями вагонов ввозим обожженную глину, располагая богатейшими месторождениями, так как не имеем современных предприятий по производству облицовочного кирпича.

Таким образом, напрашивается вывод о необходимости комплексного развития экономики в целом и производственно-ресурсной базы республики для повышения эффективности использования ресурсного потенциала. Такая инвестиционная политика позволит повысить эффективность использования сырьевых нерудных ресурсов и задействовать производственные мощности предприятий промышленности строительных материалов и, как следствие, приведет к повышению отдачи от отрасли в целом, а также к реальному возникновению мультипликативного эффекта в сопредельных отраслях промышленности.

Экономические факторы определяются качеством и конкурентоспособностью инвестиционных проектов различного уровня. В свою очередь, качество инвестиционных проектов зависит от ряда проблем [3].

Первая из них связана с ограниченностью текущих инвестиционных ресурсов. В условиях недостатка финансовых ресурсов для финансирования всех инвестиционных проектов приходится определять приоритеты развития, тем самым изначально задавая ограничения на выбор. Однако одно дело, когда эти ограничения не приводят к устранению заведомо необходимого проекта, а лишь отодвигают его в очереди претендентов на инвестиции, и другое дело, когда ограничения приводят к отбрасыванию проектов еще на этапе предварительного анализа по финансовым причинам. Очевидно, что финансовые ресурсы должны участвовать в ограничениях после процедуры целевого выбора направлений развития. Проект не должен отклоняться только по причине отсутствия собственных финансовых ресурсов. В данном случае он просто из разряда реализуемых в инвестиционной программе проектов переходит в разряд инвестиционных предложений, определяя общую инвестиционную емкость территории и имея, хотя и слабую, структурную связь с другими проектами. Такие неявные проекты и связи уменьшают эффективность инвестиционной программы в целом, однако дают эффект в качестве элемента, определяющего инвестиционную привлекательность региона в целом, а также отдельных проектов.

Еще одной проблемой является обеспечение конкурентоспособности инвестиций внутри одной отрасли. Дело в том, что качество инвестиционного процесса во многом зависит от подготовки проекта. Зачастую альтернативность в процессе выбора инвестиционных средств появляется только на межотраслевом уровне, перескакивая этапы выбора товара и предприятия. Тем самым сужается возможность проведения оптимальной инвестиционной политики. Разумеется, в отраслях естественных монополий и на небольших предприятиях, не имеющих мощных конструкторско-технологических служб, сложно наладить систему конкурсного альтернативного выбора, однако и в данных случаях необходима процедура сравнения проектов с известными эффективными аналогами, мировыми лидерами.

Достаточно интересной проблемой является оценка конкурентоспособности инвестиций, связанных с входом в новую область деятельности. При этом речь не идет о подлинных инновациях, скорее, входу препятствуют товары и услуги, известные на местных региональных рынках, проекты и предприятия, не желающие уступать свои позиции. Либо речь может идти о вхождении в регион нового продукта, который, однако, активно продается в других регионах, и, следовательно, данные инвестиционные проекты составляют прямую или косвенную конкуренцию предприятиям других регионов. В этом случае также наблюдается внешняя конкурентоспособность инвестиционных проектов, но уже вызванная не монопольным характером отрасли, а недостаточной на данном этапе оценкой привлекательности инвестиции в данный продукт в данном регионе. Опасность таких инвестиций в том, что их конкурентные преимущества быстро тают с ростом интереса крупных внешних инвесторов к проекту.

Еще одной проблемой инвестиционной привлекательности является неготовность государства и предприятий принять инвестиции. Так, большинство предприятий, особенно в отраслях промышленности и ЖКХ, недостаточно используют собственные инвестиционные ресурсы. Это свидетельствует о том, что даже получение реального внешнего финансирования не всегда приведет к реализации инвестиционных проектов. В процессе реализации ин- вестиционных программ можно вести речь как о дефиците, так и об избытке инвестиций на региональных рынках.

Даже определенная только в приоритетных направлениях программа развития крайне редко привлекает негосударственных инвесторов и суммы, достаточные для ее реализации. Причиной этого являются не только макроэкономические факторы нестабильности экономики регионов, но и отсутствие привлекательности для потенциальных инвесторов в предлагаемых проектах.

Таким образом, при оценке конкурентности инвестиций следует учитывать факторы комплексности оценки возможных вложений по предложению в различных отраслях, а также возможность охвата инвестиционной деятельностью всех направлений экономики региона. Этот момент тем более важен при подходе к региону как к целостной экономической системе, инвестиционная привлекательность которой образуется не только из показателей отдельных проектов и отраслей, но и от результатов деятельности всей системы в целом.

Сложной является также задача оценки привлекательности и конкурентоспособности инвестиционной программы региона в целом. Традиционно в политике государственной федеральной поддержки регионов при оценке таких программ используется либо метод поэлементного экономического анализа привлекательности отдельных проектов , либо политически обоснованный метод помощи региону в целом, а следовательно, и финансирования инвестиционных региональных программ. Оба эти подхода не дают представления о конкурентоспособности региональных инвестиционных программ на рынке инвестиций.

Оценкой такой конкурентоспособности, очевидно, могут служить только динамика и структура совокупных инвестиций в регион. В качестве конкретных коэффициентов можно рассматривать динамику структуры инвестиций, приходящихся на одного жителя либо на рубль ВНП, с учетом времени инвестиционного лага. При этом инвестиционный лаг между началом инвестиционных вложений и получением отдачи от них в последнее время носит вероятностный характер, т.е. во многом не может быть определен для региональной программы в целом в прогнозном либо фактическом периоде достаточно достоверно. Нельзя точно сказать, является ли результат экономической деятельности ответом на воздействие инвестиций или он обусловлен другими факторами рыночной конъюнктуры. Такой анализ причинно-следственных связей стал затруднителен не только на уровне региональных инвестиций, но и для отдельных проектов. Таким образом, конкурентность региональных инвестиционных программ, особенно для неинституционального инвестора, является крайне проблематичной.

Инновационные факторы определяют эффективность инвестиций в инновации, а также использования новых механизмов инвестирования.

«Тупиковые» инновации, а также другие причины приводят к возникновению «эффекта негативных инвестиций». Особенность этого эффекта состоит не только в том, что больше проявляются негативные последствия инвестиций, но и в том, что данные инвестиции изначально снижают потенциал системы.

Рост потенциала и доходности бизнеса как результат инвестиционного процесса возможен только в условиях общего экономического роста, так как он обусловлен возможностью получения прибылей для всех участников инвестиционного процесса. Увеличение доходности инвестиционного проекта возможно либо путем увеличения цены продукции, либо с помощью ускорения оборачиваемости инвестиционных средств. Для проблемных регионов очевиден второй путь решения данной задачи.

Проблема ускорения оборачиваемости инвестиционных средств должна решаться через оптимизацию использования финансовых ресурсов во времени. Только строгое соблюдение графика инвестирования и максимальное распараллеливание работ во времени могут привести к реальному сокращению сроков возврата инвестиций и получению дохода, а следовательно, и к возможности его реинвестирования.

Принцип реинвестиций должен быть основным в инвестиционном процессе проблемных регионов. Высокие темпы прироста экономики предполагают снижение на какое-то время потребления и увеличение инвестирования. Этот принцип должен быть заложен во все проекты, получающие инвестиционную поддержку на государственном уровне. Для стимулирования инвестиционной деятельности неинституциональных инвесторов должны быть разработаны механизмы, позволяющие уводить инвестиционные суммы под льготное налогообложение на определенный срок. Транзитивная часть средств, направленных на сбережение и потребление, является крайне динамичной величиной, которая легко изменяется, реагируя на малейшие изменения внешней и внутренней среды в социально-экономической системе. Как население, так и институциональные инвесторы могут изменять свои стратегии использования финансовых ресурсов в зависимости от действия множества факторов. Лишь стабилизация данных факторов позволяет построить долгосрочную политику для инвесторов. Таким образом, необходима разработка комплекса мероприятий для перевода транзитивной части в стабильный инвестиционный потенциал системы.

Таким образом, цель регионального развития заключается в создании конкурентоспособной рыночной экономической среды как важнейшего фактора развития региона в целом с использованием совместных (консолидированных) возможностей. Такие проекты, в принципе, приводят к устранению структурных диспропорций, координации управленческих решений, оптимизации использования финансовых ресурсов, устраняют излишнюю конкуренцию между регионами.