Особенности регенерации и перестройки кости после устранения деформаций у больных витамин D-дефицитным и витамин D-резистентным рахитом

Автор: Дьячкова Галина Викторовна, Дьячков Константин Александрович, Корабельников Михаил Алексеевич, Рязанова Елена Александровна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2010 года.

Бесплатный доступ

С целью изучения особенностей перестройки костной ткани на различных этапах оперативного лечения и выявления рентгенологических предпосылок возникновения рецидивов деформаций у больных рахитоподобными заболеваниями проведен анализ рентгенограмм нижних конечностей в процессе лечения, после лечения и в отдаленном периоде у 92 больных в возрасте от 4 до 38 лет (30 больных витамин D-дефицитным рахитом и 62 больных витамин D-резистентным рахитом (фосфат-диабетом).

Витамин d-дефицитный рахит, витамин d-резистентный рахит, деформации нижних конечно-стей, чрескостный остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142121272

IDR: 142121272

Текст научной статьи Особенности регенерации и перестройки кости после устранения деформаций у больных витамин D-дефицитным и витамин D-резистентным рахитом

Лечение пострахитических деформаций сложный, многоэтапный процесс, требующий высокой квалификации, тщательного соблюдения методик ортопедами и терпения больных. По мнению многих отечественных и зарубежных ортопедов, наиболее приемлемым, в том числе и при лечении пострахитических деформаций бедра и голени, является чрескостный остеосинтез [1, 5, 8].

Основными принципами дистракционного остеосинтеза являются: стабильная фиксация, атравматичность оперативного вмешательства, оптимальный темп и ритм дистракции, дозированная нагрузка на удлиняемую конечность [9]. Классический темп дистракции – 1 мм в сутки на протяжении всего периода удлинения оказывает большое влияние на скорость и качество образующегося регенерата. На сроки формирования костного регенерата влияет также методика оперативного лечения и уровень остеотомии [6, 7, 10].

В зависимости от степени минерализации и направления сил дистракции костные отделы регенерата могут иметь на рентгенограммах различную степень оптической плотности и различное строение. В плоскостном изображении регенерат может иметь форму прямоугольника, «песочных часов», бочкообразную, форму клина, трапеции. У больных фосфат-диабетом обычно формируется регенерат клиновидной или трапециевидной формы [2, 3].

Цель работы: изучить особенности перестройки костной ткани на различных этапах оперативного лечения и выявить рентгенологические предпосылки возникновения рецидивов деформаций у больных рахитоподобными заболеваниями.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Рентгенологические исследования нижних конечностей в процессе лечения и в отдаленном периоде проведены у 92 пациентов. У 30 больных был витамин D-дефицитный и у 62 боль- ных витамин D-резистентный рахит. Возраст больных колебался от 4 до 38 лет (табл. 1).

Устранение деформаций производили путем формирования регенерата (43 больных) или од- номоментно (49 больных). Рецидивы деформаций были у 67 больных, в связи с чем они были нением спиц интрамедуллярного армирования с гидроксиапатитным покрытием.

повторно оперированы, в том числе и с приме-

Распределение больных по нозологии и полу

Таблица 1

|

Нозология |

Пол |

Итого |

||||

|

мужчины |

женщины |

|||||

|

в абс. числах |

в % к общему кол-ву |

в абс. числах |

в % к общему кол-ву |

в абс. числах |

в % к общему кол-ву |

|

|

Витамин D-резистентный рахит (фосфат-диабет) |

23 |

58 |

39 |

75 |

62 |

67 |

|

Витамин D-дефицитный рахит |

17 |

42 |

13 |

25 |

30 |

33 |

|

Всего |

40 |

100 |

52 |

100 |

92 |

100 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате проведенных поперечной (98 % случаев) и косой (2 % случаев) остеотомий у больных витамин D-дефицитным и витамин D-резистентным рахитом формировался клиновидный, трапециевидный регенерат или регенерат прямоугольной формы (табл. 2).

У 65 % больных (32 случая) витамин D-резистентным рахитом и у 35 % больных (17 случаев) витамин D-дефицитным рахитом деформацию устраняли одномоментно.

При одномоментном устранении осевого отклонения и восстановлении продольной оси конечности у больных витамин D-дефицитным рахитом первые рентгенологические признаки репарации на месте остеотомии приходились на десятые сутки в виде слабой периостальной реакции и нечеткости границ концов отломков. В периоде фиксации в составе перестройки кости определялись концы фрагментов с менее четкими контурами с неравномерной плотностью и участки новообразованного кортикального слоя, соединяющие концы этих фрагментов.

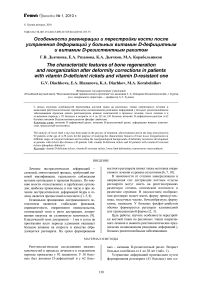

Особенностью перестройки и показанием к снятию аппарата явилось образование «скобкообразной» периостальной реакции слоистого характера. На бедренной кости периостальная реакция формировалась достаточно активно по передней и задней поверхностям одновременно (рис. 1, а), тогда как на большеберцовой кости – преимущественно в наиболее кровоснабжаемой и богатой мышечным каркасом задней поверхности (рис. 1, б). Через 4-5 месяцев в зоне остеотомии сохранялся участок повышенной плотности и однородной структуры (рис. 1, в). Полная органотипическая перестройка кости наблюдалась через 9 месяцев-1,5 года (рис. 1, г, табл. 3), при этом сроки зависели от возраста, уровня остеотомии, тяжести основного заболевания, сопутствующей патологии.

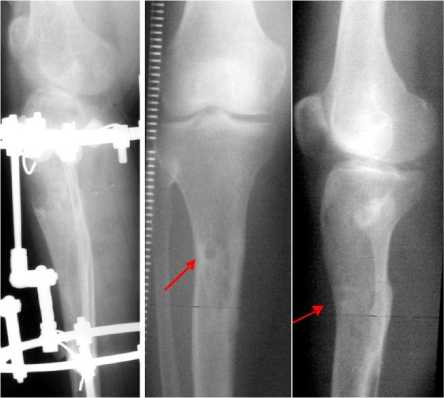

У больных витамин D-резистентным рахитом в результате одномоментного устранения деформации на фоне общего понижения плотности костной ткани процесс регенерации был замедлен в отличие от предыдущей нозологической формы рахита. Первые признаки регенерации на рентгеновском снимке определялись на 20-25-е сутки со стороны надкостницы. В дальнейшем происходило образование периостального и эндостального «мостиков», а межфрагментарная щель прослеживалась на всем протяжении остеотомии с менее четкими контурами фрагментов (рис. 2, а). Органотипическая перестройка с частичным ремоделированием в зоне остеотомии происходила через 8-9 месяцев (рис. 2, б). Учитывая характер заболевания, истинное мелкоячеистое строение метафиза наблюдалось не у всех больных. Сохранялись небольшие участки груботрабекулярной структуры, склероза. В области диафиза наблюдалось формирование кортикальных пластинок и костномозгового канала. Полная перестройка кости наступала спустя 2-3 года от момента проведения оперативного вмешательства (рис. 2, в, табл. 3), при этом сроки зависели от возраста, уровня остеотомии, тяжести основного заболевания, сопутствующей патологии.

У таких пациентов был наибольший процент осложнений (95 %), требующих повторной оперативной коррекции оси конечности, в том числе и с применением спиц интрамедуллярного армирования. В результате этого сроки лечения сокращались (табл. 4).

Таблица 2

Распределение больных по методу устранения деформаций и форме регенерата

|

Нозология |

Дистракционный остеосинтез |

Одномоментное устранение деформации |

||||||

|

форма регенерата |

||||||||

|

прямоугольн. |

клиновид. |

трапециев. |

||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Витамин D-резистентный рахит (фосфат-диабет) |

4 |

67 |

4 |

67 |

22 |

71 |

32 |

65 |

|

Витамин D-дефицитный рахит |

2 |

33 |

2 |

33 |

9 |

29 |

17 |

35 |

|

Всего |

6 |

100 |

6 |

100 |

31 |

100 |

49 |

100 |

а б

г

Рис. 1. А Рентгенограмма правого бедра в прямой проекции больной С., 14 лет, витамин D-дефицитным рахитом. Фиксация 44 дня; б рентгенограммы левой голени в боковой, прямой проекциях больной К., 15 лет, витамин D-дефицитным рахитом. Снятие аппарата, фиксация 42 дня. Стрелкой указана периостальная реакция; в рентгенограмма правого коленного сустава в прямой проекции больной Ш., 30 лет, витамин D-дефицитным рахитом. Выделена зона перестройки (5 месяцев после снятия аппарата); г рентгенограмма правой нижней конечности в прямой проекции больного З., 7 лет, витамин D-дефицитным рахитом. Стрелками указана полная перестройка на месте остеотомии (1 год 5 месяцев после снятия аппарата)

Зависимость продолжительности полной перестройки кости от формы заболевания и метода одномоментного устранения деформации (n=49), месяцы

Таблица 3

|

Заболевание и метод одномоментного устранения деформации |

Сроки полной перестройки кости, месяцы (М±σ). |

|

Витамин D-дефицитный рахит (чрескостный остеосинтез) |

14,6±4,2 |

|

Витамин D-резистентный рахит (чрескостный остеосинтез) |

30±4,4 |

|

Витамин D-резистентный рахит (чрескостный остеосинтез с интрамедуллярным армированием) |

22,1±3,1 |

Рис. 2. а рентгенограмма левой голени в прямой проекции больного Х., 15 лет, витамин D-резистентным рахитом после снятие аппарата, фиксация 72 дня; б рентгенограмма нижней трети левого бедра и верхней трети левой голени в боковой, прямой проекциях больной Ш., 13 лет, витамин D-резистентным рахитом через 9 месяцев после снятия аппарата; в рентгенограмма правой нижней конечности в прямой проекции больной К., 15 лет, витамин D-резистентным рахитом. Стрелками указана полная перестройка на месте остеотомии (2 года 3 месяца после снятия аппарата)

а б в

Таблица 4

Сроки фиксации аппаратом Илизарова после одномоментного устранения деформации у больных витамин D-дефицитным и витамин D-резистентным рахитом (n=15), (М±σ)

|

Заболевание и метод устранения деформации |

Возрастные группы* |

||

|

4-9 лет |

10-16 лет |

17-23 лет |

|

|

Витамин D-дефицитный рахит (чрескостный остеосинтез) |

52,2±9,3 |

56,8±11,1 |

70,0±12 |

|

Витамин D-резистентный рахит (чрескостный остеосинтез) |

69,2±8 |

101,4±10,2 |

100,0±8,6 |

|

Витамин D-резистентный рахит (чрескостный остеосинтез с интрамедуллярным армированием) |

39,8±6,9 |

88,8±9,6 |

94,4±7,3 |

Примечание: * возрастные группы выделены, исходя из активности рахитического процесса и характера функционирования ростковых зон.

Как следует из таблицы 4, наименьшие сроки фиксации отмечались в возрасте 4-9 лет у больных витамин D-резистентным рахитом при лечении чрескостным остеосинтезом с интрамедуллярным армированием, это связано с высокими репаративными процессами в этом возрасте и применением спиц с нанопокрытием. Наибольшие сроки фиксации были у больных витамин D-резистентным рахитом в возрастных группах 1016 лет и 17-23 лет при применении классического чрескостного остеосинтеза, что объясняется патогенезом этого заболевания (первичная тубулопатия, гипофосфатемия, нарушение метаболизма витамина D в печени и др.). У больных витамин D-дефицитным рахитом сроки фиксации занимали промежуточное положение, ввиду наименьшей активности рахитического процесса.

Трапециевидный или прямоугольной формы регенерат (см. табл. 2) у больных витамин D-дефицитным рахитом формировался в верхней и на границе верхней и средней трети голени с периостальной реакцией по задней поверхности большеберцовой кости. Средняя высота регенерата составила 1,5±0,4 см. В результате лечения была выявлена закономерность: чем больше диастаз между костными фрагментами, тем больше была периостальная реакция с явлениями периостоза по задней поверхности, тогда как по передней поверхности большеберцовой кости имел место дефицит кортикальной пластинки (рис. 3).

а б

Рис. 3. а рентгенограмма правой голени в прямой, боковой проекции больного И., 8 лет, витамин D-дефицитным рахитом. Снятие аппарата (дистракция 19 дней, фиксация 24 дня); б рентгенограмма правой голени в боковых проекциях больного П., 6 лет, витамин D-дефицитным рахитом. Снятие аппарата (дистракция 28 дней, фиксация 27 дней) и через 20 дней после снятия аппарата

У больных витамин D-резистентным рахитом в десяти случаях регенерат трапециевидной или прямоугольной формы имел равномерное мелкоячеистое строение (рис. 4, а), в семи случаях регенерат был грубо-трабекулярного строения в виде продольно расположенных теней с зонами просветления неправильной формы и различных размеров (рис. 4, б). Средняя высота регенерата 3,05±1,4см.

а б

Рис. 4. а рентгенограмма левой голени в боковой, прямой проекции больного Б., 6 лет, витамин D-резистентным рахитом; 2,5 месяца после снятия аппарата; б рентгенограмма левого коленного сустава в боковой, прямой проекциях больного З., 19 лет, витамин D-резистентным рахитом через 2 месяца после снятия аппарата

В шести случаях регенерат имел неправильную форму с зоной повышенной прозрачности по передневнутренней поверхности, а его диаметр был меньше диаметра материнской кости (рис. 5, а). В четырех случаях в структуре регенерата после окончания удлинения были выявлены кистовидные просветления (рис. 5, б).

а б

Рис. 5. а рентгенограмма правой голени в прямой, боковой проекциях больной Б., 13 лет, витамин D-резистентным рахитом. Фиксация 94 дня; б рентгенограмма правой голени в прямой, боковой проекциях больного М., 23 лет, витамин D-резистентным рахитом через 7 месяцев после снятия аппарата. Стрелкой указано кистовидное просветление округлой формы

В семи случаях на фоне общего остеопороза кости регенерат выглядел в виде гомогенной тени повышенной прозрачности с невыраженной периостальной реакцией.

В трех случаях одновременно с образованием регенерата наблюдалось костное сращение между большеберцовой и малоберцовой костями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ полученных данных показал, что после одномоментной коррекции деформации у больных витамин D-дефицитным рахитом, в первую очередь, формируется периостальная костная мозоль, создавая условия неподвижности костных отломков и способствуя более быстрому развитию ин-термедиарного и эндостального регенерата, при этом полная органотипическая перестройка кости наступает через 9 месяцев – 1,5 года.

У больных витамин D-резистентным рахитом в результате одномоментного устранения деформации на фоне общего понижения плотности костной ткани процесс регенерации замедляется и заключается в образовании периостального и эндостального «мостиков», полная органотипическая престройка происходила через 2-3 года. Сократить сроки лечения позволяет чрескостный остеосинтез с применением спиц интрамедуллярного армирования.

В процессе формирования дистракционного регенерата у больных витамин D-дефицитным рахитом преобладающим является интермеди-арное и периостальное костеобразование. В результате лечения выявляется закономерность:

чем больше диастаз между костными фрагментами, тем более выражена периостальная реакция с явлениями периостоза по задней поверхности. По передней поверхности большеберцовой кости имеет место дефицит кортикальной пластинки.

У больных витамин D-резистентным рахитом структура регенерата отличается значительной вариабельностью: от мелко-ячеистой до груботрабекулярной, с кистовидными просветлениями, иногда имеющими вид гомогенной тени повышенной прозрачности с невыраженной периостальной реакцией. У 16 % больных регенерат имеет неправильную форму, а его диаметр меньше диаметра материнской кости. Неполноценность регенерата и недостаточная минерализация его на фоне общего понижения плотности костной ткани служит причиной рецидивирования деформаций. Кроме того, возможно рецидивирование деформации в результате прогрессирования заболевания, когда образование остеоида происходит неравномерно во внутреннем и наружном или переднем и заднем отделах метаэпифиза [4].