The first finding of Kamaena (Chlorophyta) in the Serpukhovian deposits ("Un'inskaya peschera" section, Northern Urals)

Автор: Ponomarenko E.S., Ivanova R.M., Sandula A.N.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (247), 2015 года.

Бесплатный доступ

The lithological composition and algae in the «Un'inskaya peschera» section of Lower Carboniferous carbonates were observed. Specimens of the genus Kamaena in Serpukhovian deposits of this section were determined, in spite of the fact that they became extinct to the Late Visean on the rest territory of the Urals. A factual material analysis pointed that asynchronous tectonic movements in the Un'ya River basin resulted to the formation of local, probably, isolated area with dominant still water conditions during Late Visean-Serpukhovian ages. These conditions caused a wide distribution of green algae of genus Kamaena in Serpukhovian.

Serpukhovian, northern urals, algae, palaeoecology, sedimentation

Короткий адрес: https://sciup.org/149129173

IDR: 149129173

Текст научной статьи The first finding of Kamaena (Chlorophyta) in the Serpukhovian deposits ("Un'inskaya peschera" section, Northern Urals)

Разрез геологического памятника природы «Уньинская пещера» расположен на правом берегу р. Уньи, в её верхнем течении (рис. 1, обн. 85) [2]. Уникальность этого объекта кроме всего прочего заключается в том, что здесь серпуховские отложения представлены известняковым рифогенным типом разреза, тогда как на остальной территории Северного Урала одновозрастные отложения имеют доломитовый, доломитово-известняковый или брекчиево-известняковый тип [8, 9, 10]. Проведенные исследования альгофлоры из данно го разреза выявили уникальный случай сонахождения двух родов зеленых водорослей (Praedonezella и Kamaena) в серпуховских отложениях. Необычность этого факта обусловлена тем, что эти рода имеют четкую стратиграфическую приуроченность: род Kamaena на Урале прекращает свое существование к концу визе, а род Praedonezella появляется только в серпуховском веке [4, 5]. Установление возможных причин нахождения Kamaena в серпуховских отложениях с литологической и палеоэкологической позиций является целью работы.

Строение разреза

Стратиграфическое расчленение нижнекаменноугольных отложений проводилось Н. В. Калашниковым [6]. В разрезе «Уньинская пещера» (рис. 2) им выделяется михайловский и веневский горизонты визе, а также косогорский (= тарусско-стешев-ский) и протвинский горизонты серпуховского яруса.

Михайловский горизонт (видимая мощность 13.6 м) в основном сложен криноидно-фораминиферо-выми песчаниками с незначительной примесью карбонатного лито- кластового материала. В составе пород отмечается обилие обломков колониальных кораллов до 10—12 см размером.

Необнаженный участок 3.0 м.

Веневский горизонт (38.5 м) представлен неравномерно чередующимися слоями известняков би-окластовых, преимущественно с пелитоморфным цементом, и микро-биально-пелоидных. Для верхней части характерно наличие пологоволнистой и горизонтальной слоистости, обусловленной ориентировкой органогенного материала. Из макрофауны отмечаются фрагменты брахиопод (5.0—14 см), криноидей (до 7.0 см) и хететид (3.0 x 12 см); ми-крофаунистические остатки более разнообразны: обломки раковин фо-раминифер, остракод, щитков три

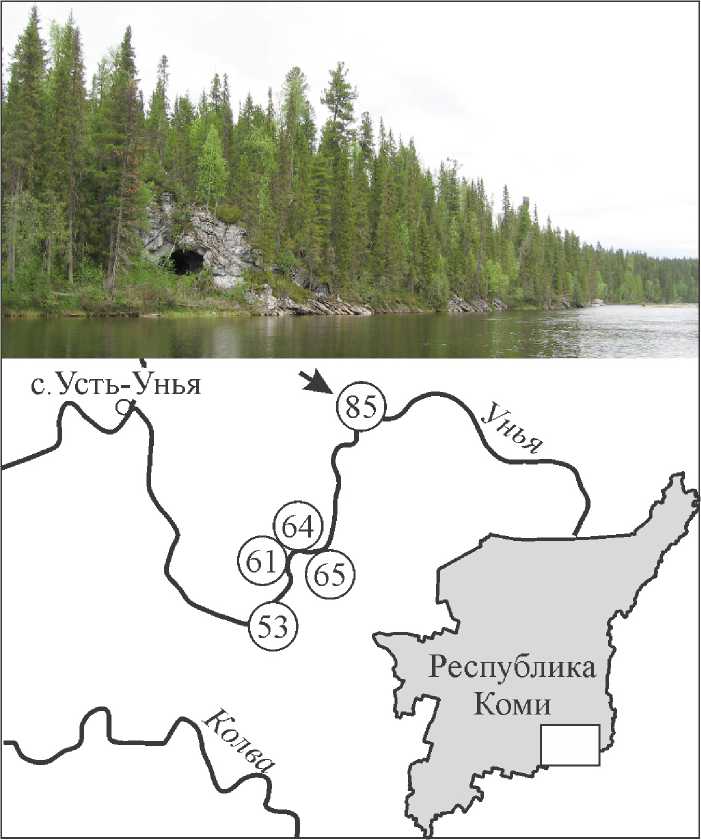

Рис. 1. Схема расположения обнажений нижнекаменноугольных отложений в бассейне р. Унья, Северный Урал (номера обнажений по В. А. Варсанофьевой).

На фотографии — выход визейско-серпуховских известняков в разрезе «Уньинская пещера»

Fig. 1. Map of outcrops of Lower Carboniferous sediments in the basin of Unya River, Northern Urals (number of outcrops according to Varsanofeveva V. A.). The photo shows outcrop of Visean- Serpukhovian limestones in the section of «Uninskaya peschera»

лобитов и др., обычно не превышающие 1.5—2.0 мм.

Косогорский горизонт (119.3 м, включая необнаженные участки) разделяется на три толщи. Нижняя толща (89.9 м) образована известняками биокластовыми с пелитоморфным и спаритовым цементом. Для этих пород характерна тонкая горизонтальная слоистость, обусловленная ориентировкой органогенного материала, его размерами или количеством, а также изменениями структуры цемента. Породы включают разнообразные фаунистические остатки: кораллы, брахиоподы, криноидеи, фораминиферы и др., количество и разнообразие которых уменьшается вверх по разрезу. Средняя толща (7.6 м) — биокластовые известняки с микритовым микробиальным це- ментом. Здесь ещё отмечается тонкая слоистость, обусловленная ориентировкой органогенного материала, появляются многочисленные кальцисферы. Верхняя часть (21.8 м) — неравномерное чередование слоев известняков литокластовых и ооид-ных, строматолитовых и кальцисфе-рово-пелоидных. Строматолиты построены кальцимикробными сообществами. Отмечаются единичные серпуловые биогермы. Состав водорослей (как и фаунистических остатков) крайне обеднен.

Необнаженный участок 12.0 м.

Протвинский горизонт (видимая мощность 27.5 м) в нижней своей части характеризуется толщей литобиокластово-микробиальных известняков со строматолитами, а в верхней — биокластовых форами-ниферово-кальцисферовых известняков со строматолитами. В первом случае строматолиты сложены кальцимикробными сообществами, а во втором преимущественно цианобактериями Ortonella cf. kershopensis Garw. Фаунистические остатки кроме фораминифер включают также остракод, гастропод, брахиопод.

Особенности поздневизейско-серпуховского-осадконакопления

В поздневизейско-раннесер-пуховское время условия осадконакопления Колво-Вишерского и Верхнепечорского края имели существенные различия, а широта р. Унья находилась на границе этих двух типов бассейнов [9]. Отложения мелководного Колво-Вишерского бассейна характеризуются преимущественным развитием доломитов, Верхнепечорского — известняков и карбонатных псефитов, а в области р. Уньи верхневизейско-серпухов-ские породы представлены чередованием доломитов и известняков.

В михайловское время , так же как и на всем Северном Урале, на широте р. Уньи началось обмеление моря [3, 6]. В центральной части бассейна в это время существовала отмель, обусловившая активные гидродинамические условия, которые способствовали образованию обломочных и оо-идных карбонатов (обн. 64). Западные разрезы характеризуются биокласто-выми доломитизированными известняками и мономиктовыми кварцевыми песчаниками (обн. 53) [9, 10]. Вторичные доломиты, вероятно,

c2

^

§ 5

I

E

S

g

я о

I I

А к

U К

м §

g

o^ S

g

£

i

g

s

о -2 §- 1

к

я

я

о

я

2 V Р

4 ^^6

формировались при смешении пресных и морских вод (модель Dorag). На востоке в районе Уньинской пещеры находился мелководный шельф, где на обмеление указывает наличие органогенных песчаников.

В веневское время отмель, по всей видимости, сместилась к востоку, в результате чего на территории среднего течения р. Унья (обн. 53, 65) существовали условия с ограниченной циркуляцией вод [9]. На востоке происходило прогибание дна бассейна, что привело к образованию слоистых несортированных биокласто-вых известняков. Поступление органогенного материала происходило периодически с более мелководных участков морского дна. В более южных районах Урала на веневское время приходится пик регрессии [4].

Косогорское время характеризуется постепенным переходом от открытоморских условий к изолированным на всей территории бассейна р. Унья. Строение нижней толщи этого горизонта в разрезе «Уньинская пещера» указывает на усилившее -ся, хоть и периодическое, поступление органогенного материала с более мелководных участков морского дна. В конце косо горского времени произошло обмеление данной территории и формирование здесь отмель-

- - ных участков, где чередовались фации баров, строматолитовых построек и лагун.

Начавшаяся трансгрессия в начале протвинского времени и выравнивание дна Верхнепечорского моря обусловили в дальнейшем появление фаций открытого мелководного шельфа. Однако область в районе Уньинской пещеры продолжительное время еще оставалась приподнятой. В это время здесь происходило образование сначала литобиокла-стовых осадков со строматолитами, а позже — биокластовых форамини-ферово-кальцисферовых песков со строматолитами. Частые перерывы в

осадконакоплении приводили к при-

Рис. 2. Схематический разрез «Уньинская пещера» и распространение альгофлоры. Условные обозначения: 1 — органогенные песчаники; 2—8 — известняки: 2 — био-кластовые со спаритовым цементом; 3 — биокластовые с пелитоморфным цементом; 4 — пелоидные; 5 — биокластовые с пелитоморфным цементом, тонкослоистые; 6 —биокластовые со спаритовым цементом, тонкослоистые; 7 — ооидные и литокластовые; 8 — строматолитовые

Fig. 2. Schematic section of «Uninskaya peschera» and distribution of algal flora. Legend: 1 — organogenic sandstones; 2—8 — limestones; 2 — bioclastic with sparite cement; 3 — bioclastic with pelitomorphic cement; 4 — peloid; 5 — bioclastic with pelitomorphic cement thin; 6 — bioclastic with sparite cement thin; 7 — ooid and litoclastic; 8 — stromatolite

остановке развития строматолитов, а углубление — к периодическому проявлению условий со свободной циркуляцией вод и некоторому повышению биоразнообразия.

Палеоэкология водорослей Kamaena

Альгофлора в изученом разрезе распространена довольно широко. При этом наибольшее родовое и видовое разнообразие отмечает-

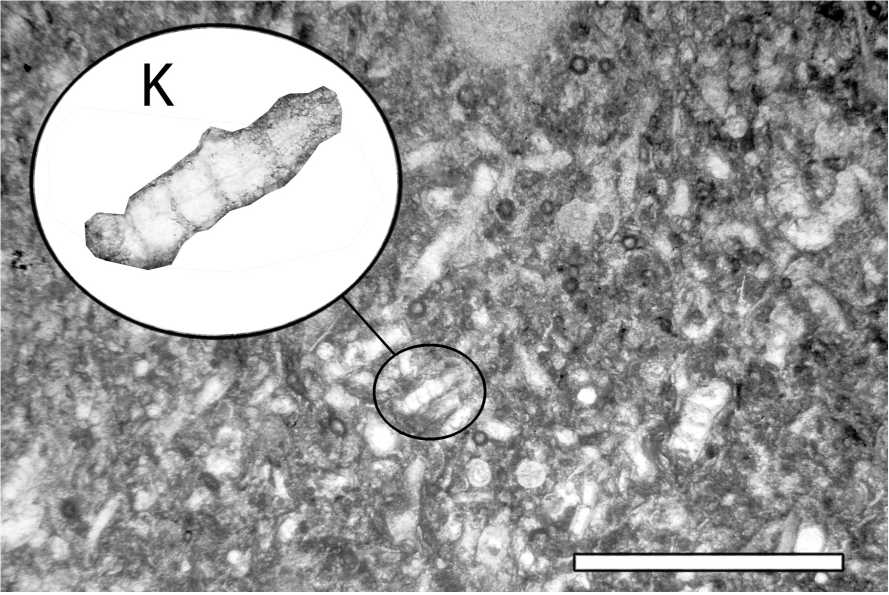

Рис. 3. Водорослевые известняки с пелитоморфным цементом. К — Kamaena delicata Antrop., Масштаб: 1.0 мм. Серпуховский ярус, косогорский горизонт.

Шлиф У85/34-2

Fig. 3. Algal limestones with pelitomorphic cement. K — Kamaena delicata Antrop., Scale: 1.0 mm. Serpukhovian stage, kosogorsky horizon. Section У85/34-2

ся в породах пограничного интервала визейского и серпуховского ярусов (рис. 2). Таксономический состав водорослей обоих ярусов в целом характерный и согласуется с большинством разрезов Урала [4, 5], лишь распространение рода Kamaena и в какой-то степени Praedonezella выбивается из общей картины. Род Kamaena во всех разрезах Среднего и Южного Урала перестает встречаться к концу позднего визе [5], а в разрезе «Уньинская пещера» он переходит в серпуховский ярус. Первые Praedonezella (типично серпуховские водоросли) в рассматриваемом разрезе появляются на 4.5 м ниже 34-метрового необнаженного интервала, внутри которого Н. В. Калашников [6] проводил границу визе — серпухов, следовательно, они присутствуют уже в верхнем визе.

Водоросли рода Kamaena характерны для отложений позднего девона и раннего карбона, причем встречаются они в известняках, формировавшихся в различных фациальных условиях. Так, франские Kamaena отмечаются в отложениях лагун в Западной Европе [13], Арденнах [11], на Южном Тимане [7], где часто происходило колебание солености [1, 11]. В фамене эти водоросли обитали на иловых субстратах карбонатной рампы [14], а также распространялись в открытые мелководные участ- 6

ки бассейна с активной гидродинамикой [4]. Турнейские камены отмечены в отложениях опресненных лагун, а также морских мелководных сред с нормальной соленостью и умеренным гидродинамическим режимом [4]. В визейский век отмечается их наиболее широкое развитие: в мелководных бассейнах с активной гидродинамикой [16], в тиховодных обстановках открытого моря [15, 17] и в лагунах [12], во впадинах между иловыми холмами [18]. Таким образом, зеленые водоросли Kamaena были широко распространены, но предпочитали обитать в тиховодных, защищенных нормально-морских или солоноватых средах. В мелководных обстановках с повышенной гидродинамикой их количество резко уменьшалось.

Заключение

Геологическое развитие территории, где расположен разрез «Уньинская пещера», в поздневизей-ско-серпуховское время имело свою специфику. Так, если на верхней Печоре и в Колвинском крае уменьшение глубины бассейна и установление мелководно-отмельных и закрытошельфовых условий продолжалось с веневского по косогорское время включительно, то на востоке, в районе Уньинской пещеры, следы обмелений отмечаются только в отложениях михайловского и в верхней толще косогорского горизонтов, а в веневско-раннекосогорское время происходило углубление морского дна с компенсированным осадконакоплением.

Крупная регрессия, которая произошла в веневское время в более южных районах Урала, несомненно, привела к сокращению мест обитания, оптимальных для жизни Kamaena , и, возможно, являлась одной из причин их исчезновения. В то же время в районе Уньинской пещеры на конец визейского и начало серпуховского веков сохранялась тиховодная обстановка, а следовательно, благоприятные условия для существования Kamaena (рис. 3), что, по всей видимости, способствовало локальному сохранению ограниченной популяции этих зеленых водорослей.

Таким образом, анализ фактического материала показывает, что на территории образования отложений разреза «Уньинская пещера» формировалась локальная, возможно изолированная область, где на протяжении поздневизейско-серпуховского времени господствовали тиховодные условия. Это обстоятельство послужило наиболее вероятной причиной широкого распространения зеленых водорослей из рода Kamaena в серпуховском веке, тогда как на остальной территории Урала они прекратили свое существование в конце визе.

Работа выполнена в рамках проекта УрО РАН №15-18-5-47 «Литогенез осадочных толщ фане-розоя Тимано-Североуральского региона».

Список литературы The first finding of Kamaena (Chlorophyta) in the Serpukhovian deposits ("Un'inskaya peschera" section, Northern Urals)

- Антошкина А. И., Пономаренко Е. С., Канева Н. А. Фенестровые известняки как индикатор специфики позднедевонских морей, Тимано-Североуральский регион//Литология и полезные ископаемые. 2014. №. 6. С. 493-505.

- Геологическое наследие Республики Коми. Россия/Составитель П. П. Юхтанов. Сыктывкар: Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 2008. 350 с.

- Елисеев А. И. Формации северо-восточного ограничения Европейской платформы. М.: Наука, 1978. 72 с.

- Иванова Р. М. Известковые водоросли карбона Урала. Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2013. 244 с.

- Иванова Р. М. Биостратиграфическое значение известковых водорослей в карбоне Урала/Ежегодник-2013, 2014. С. 27-31 (Тр. ИГГ УрО РАН, вып. 161).