The Holocene sedimentation in the North Antarctic peninsula area based on fossil diatoms

Автор: Ogienko O.S.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (248), 2015 года.

Бесплатный доступ

This paper is devoted to investigation of surface marine deposits of Core K98-09 which located in Drake Passage at a west of Elephant Island, Antarctic Peninsula. The research is aimed at studying the Holocene depositional environments based on diatom analysis. To study the fossil diatom assemblages, the material was treated in accordance with standard techniques. The research of the Holocene transformation of marine sedimentation conditions near Antarctic Peninsula is important owing to the rapid Late Quaternary climate changes. Due to the taxonomic composition and ecological structure of diatom assemblages the age of core deposits accumulation was determined as the Late Holocene (not early 2,400 yr), neoglacial stage. On the base of the species composition the core deposits were divided into two intervals. In the lower interval (18-45 sm) the dominance of cold-water and sea-ice diatoms is an indicator of the sea-ice environments. In the upper one (0-18 sm) the oceanic species prevalence that indicates the completele open-water environments with the warmer surface sea water. Our scientific research into the Holocene sedimentation conditions has enhanced the understanding of the Late Quaternary Antarctic palaeoclimate variables.

Sedimentation, holocene, diatoms, bottom deposits, antarctic

Короткий адрес: https://sciup.org/149128660

IDR: 149128660

Текст научной статьи The Holocene sedimentation in the North Antarctic peninsula area based on fossil diatoms

Антарктический п-ов вследствие своего положения относится к территориям наиболее чувствительным к изменениям климата, что важно при изучении особенностей четвертичного седиментогене-за. Морские отложения, вмещающие ископаемые комплексы микроор- 28

ганизмов, отложившихся при формировании осадков, являются своеобразной беспрерывной летописью, содержащей информацию об условиях осадконакопления, а сами микроорганизмы — надежными биоиндикаторами. Особенно перспективны при реконструкциях палеообстановок в Южном океане — одном из поясов кремненакопления — диатомовые водоросли. В донных осадках антарктического кремневого пояса содержится от 30—50 до 70 % биогенного опала, современная скорость накопления аморфного кремнезема в них достигает 0.5—1 г/см2 за 1000 лет [2]. Гидрологические условия среды, в которых формировались осадки, влияют на количество диатомовых водорослей в планктонных ассоциациях и на их видовое разнообразие. Реконструкции условий осадконакопления региона, выполненные по ископаемым комплексам кремнистых микрофитофоссилий из донных отложений, предполагают оценку степени развития и распространения морского ледового покрова и температуры воды в прошлом.

За последние десятилетия в северной части Антарктического п-ова проводятся интенсивные изучения донных осадков с целью реконструкций палеогеографических и палеоклиматических обстановок. Влиянию ледниковых циклов на литологический состав и геохимическую характеристику верхнечетвертичных отложений южной части пролива Дрейка посвящена работа [9]. Изучены диатомовые комплексы отложений юго-западной части моря Скоша с целью реконструкции изменений климата, условий седиментации в позднечетвертичное время [4]. Исследованы донные отложения пролива Брансфилда для реконструкции изменения климата в регионе и его влияния на площадь распространения шельфовых ледников за последние 10 000 лет [8]. Наши исследования посвящены изучению донных отложений самой северной части акватории Антарктического п-ова, отражающих изменения условий осадконакопления в позднеголоценовое время.

Методы и подходы

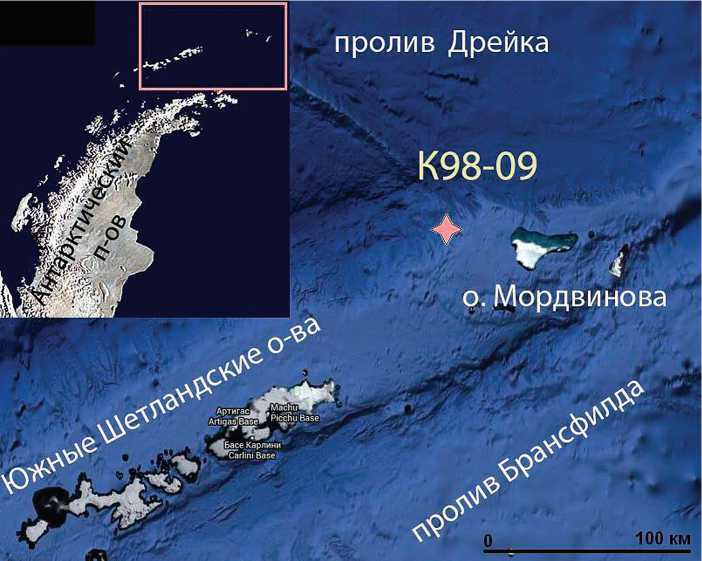

Нами была исследована колонка донных морских отложений длиной 45 см, отобранная с борта НИС «Эрнст Кренкель» во время украинской антарктической экспедиции 1997—1998 гг. Точка сбора расположена на полигоне возле о-ва Мордвинова (Elephant Island), глубина моря составляет 1227 м (рис. 1). Остров Мордвинова относится к архипелагу Южные Шетландские о-ва, отделенному от Антарктического п-ова проливом Брансфилда, а от Южной Америки — проливом Дрейка.

На диатомовый анализ было отобрано 15 образцов (через каждые 3 см). Извлечение панцирей производилось по стандартной методике [1]. Постоянные препараты изготовлены на основе синтетической смолы NAPHRAX с коэффициен-

Рис. 1. Схема района работ с расположением станции К98-09 Fig. 1. Location of the K98-09 core

том преломления 1.74. Изучение диатомовых производилось с помощью светового микроскопа Olimpus CX4 при увеличении 600—800x. Подсчет количества створок — до 600 экземпляров с последующим определени

ем процентной доли каждого вида в составе комплекса. Всего обнаружен 81 вид диатомовых с разновидностями, принадлежащих к 39 родам.

глуб. литологический (см) сотав (%)

О 0 50, 100

Характеристика пород

| J алеврит | | глина

KUH||IIIH карбонат

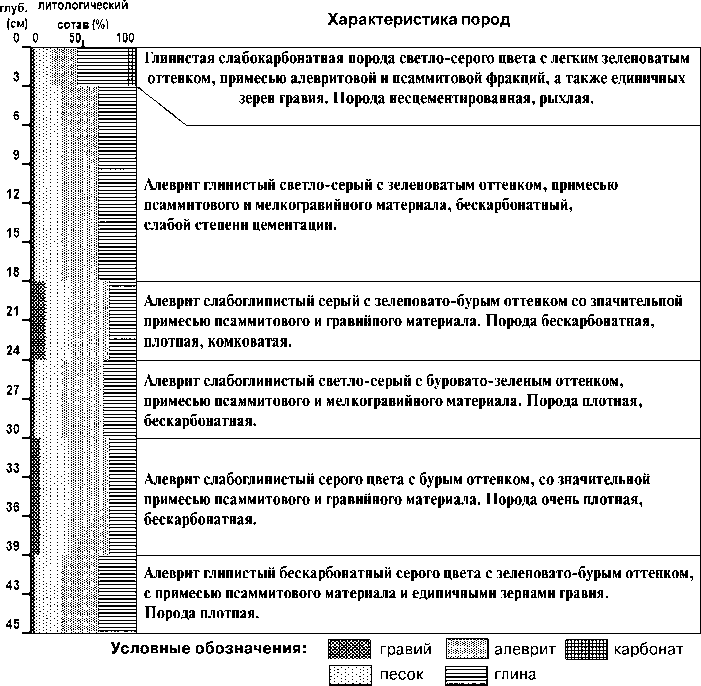

Алеврит глинистый светло-серый с зеленоватым оттенком, примесью псаммитового и мелкогравийного материала, бескарбонатный, слабой степени цементации.

Алеврит глинистый бескарбонатный серого цвета с зеленовато-бурым оттенком, с примесью псаммитового материала и единичными зернами гравия.

Порода плотная.

Алеврит слабоглинистый серый с зеленовато-бурым оттенком со значительной примесью псаммитового и гравийного материала. Порода бескарбонатная, плотная, комковатая.

Алеврит слабоглинистый светло-серый с буровато-зеленым оттенком, примесью псаммитового и мелкогравийного материала. Порода плотная, бескарбонатная.

Алеврит слабоглинистый серого цвета с бурым оттенком, со значительной примесью псаммитового и гравийного материала. Порода очень плотная, бескарбонатная.

Глинистая слабокарбонатная порода светло-серого цвета с легким зеленоватым оттенком, примесью алевритовой и псаммитовой фракций, а также единичных ''\ зерен гравия. Порода несцементированная, рыхлая.

Рис. 2. Литологическое описание пород колонки станции К98-09 Fig. 2. Litology of the K98-09 core

Условные обозначения: Щ#5 гравий ’Д7 песок

Результаты и обсуждение

Литологическое описание пород, слагающих колонку, было сделано макроскопически, непосредственно перед их лабораторной обработкой по извлечению кремнистых микрофоссилий. В целом колонка представлена светло-серым глинистым алевритом с буровато-зеленым оттенком с примесью псаммитового материала и мелкого гравия кристаллических пород (рис. 2). Между литологическими разностями пород переход плавный, границы нечеткие.

Комплексы диатомовых из пород с разных уровней колонки имеют похожий таксономический состав, сложены морскими и океаническими планктонными видами и отличаются только их процентным соотношением. Диатомовые, жизнь

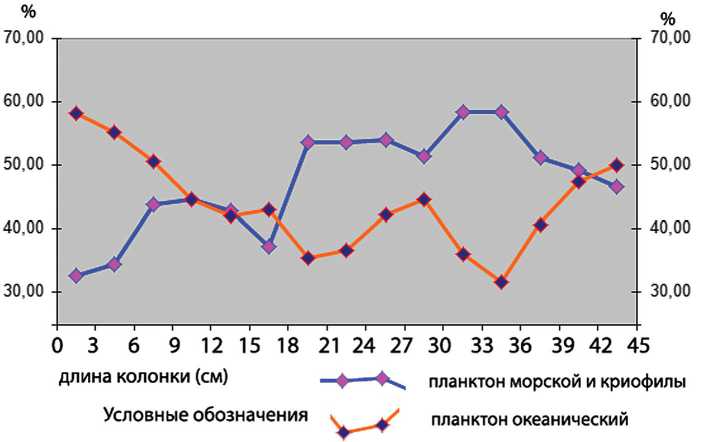

Рис. 3. Соотношение холодноводных морских и океанических диатомей в комплексах осадков колонки К98-09

Fig. 3. The marine cool-water and oceanic diatoms ratio in diatom assemblages of the K98-09 core

которых связана с субстратом, практически полностью отсутствуют. Большинство видов, слагающих комплексы, являются индикаторами или антагонистами ледового режима [3, 6].

По толерантности к ледовой обстановке нами были выделены две экологические группы диатомовых водорослей: 1) антарктический морской планктон и криофилы, существующие в холодных водах, насыщенных льдом при низких или отрицательных температурах; 2) субантарктические океанические и открытоморские виды, обитающие при более высоких температурах в водах, лишенных льда. Процентное соотношение экологических групп 30

диатомовых водорослей в комплексах и его изменение по колонке приведены на рис. 3.

В группе антарктического морского планктона доминирует холодноводная разновидность Thalassiosira antarctica Comber (Т1) [5] с долей в комплексах 10—20 %. Также присутствуют гипноспоры Chaetoceros , Porosira glacialis (Grun.) Jorg., Fragilariopsis curta (Heurck) Hust, F. cylindrus (Grun.) Krieger, Actinocyclus actinochilus (Her.) Sim., Eucampia antarctica var recta (Mang.) Fryx. & Prasad. В целом количество холодноводных видов в комплексах 30—60 %.

В группе океанических субантарктических видов доминирует Fragilariopsis kerguelensis (Meara) Hust (10—25 %). Присутствуют Thalassiosira lentiginosa (Jan.) Fryx., T. gracilis var gracilis, теплолюбивая разновидность T. antarctica (Т2) [5], Thalassiothrix antarctica Schimp. ex Karst., Eucampia antarctica var antarctika (Castr.) Mang., Rhizosolenia styliformis Brigh. Доля в комплексах представителей этой экологической группы 30—60 %.

Анализ таксономического состава и экологической структуры диатомовых комплексов из осадков колонки показал следующие общие закономерности. Отсутствие бентоса и доминирование планктона указывает на значительные глубины бассейна. Соизмеримые доли в комплексах холодноводных морских видов и криофилов с одной стороны и океанических субантарктических видов с другой связано с расположени ем станции в зоне сильного океанического влияния и смешения разнотемпературных водных масс. Также можно сделать вывод о наличии ледового покрова зимой и дрейфующего льда летом. В среднем летние температуры поверхностного слоя воды составляли от —0.5 до +1.5 °C, но временами могли повышаться до +4 °C [3, 5—7]. Изменение соотношений экологических групп диатомовых по колонке говорит о смене характера ледовой обстановки и температуры поверхностного слоя воды.

По данным изучения особенностей литологического строения пород и соотношению экологических групп диатомовых мы разделили породы колонки К98-09 на два интервала.

В интервале 18—45 см доминируют преимущественно холодноводные морские диатомовые с повышенным содержанием на уровнях 33—36 и 21—24 см (рис. 3), что указывает на суровые океанические условия, низкую температуру воды, ледовые обстановки. Для этих же уровней замечено увеличение в осадке количества псаммитовой составляющей и гравия (рис. 2), что говорит об усилении поступления терригенного материала с айсберговой разгрузкой видов на этих уровнях. Похолодания чередовались с кратковременными периодами повышения температуры (уровни 42—45, 27—30, 15—18 см), о чем свидетельствует некоторое увеличение доли океанических субантарктических диатомовых (рис. 3).

Для интервала 0—18 см характерно доминирование более теплолюбивых морских открытоводных и океанических видов диатомовых. Доминирование открытых океанических обстановок и ослабление ледового режима отмечается с уровня 18 см и до поверхности колонки, что говорит о возможном повышении температуры приповерхностной воды. На уровне 9—15 см обе экологические группы составляют примерно равные доли, с 9 см и до поверхности наблюдается тенденция к увеличению океанических видов и уменьшению морских холодноводных (рис. 3). Примечательно, что в интервале 0—3 см, где доля двух групп диатомовых водорослей наиболее разнится, в породе отмечена единственная для всей колонки примесь карбоната (рис. 2).

Накопление осадков колонки происходило в голоценовое время — об этом можно судить как по литоло- гическим особенностям осадка, так и по видовому составу комплексов диатомовых водорослей по всей длине колонки, составляющей 0.45 м.

О времени седиментации свидетельствуют исследования, проведенные вблизи изучаемого района в юго-западной части моря Скоша [4] по данным диатомового анализа. В комплексах диатомовых водорослей из осадков колонки К98-09 содержится мало видов-индикаторов среднеголоценового климатического оптимума, а именно R. styliformis (0-2.5 %) и T. antarctica (Т2) (2-8%). Это позволяет определить возраст формирования отложений не более 2 400 лет, т. е. соотнести время осадконакопления с неогляциалом.

Выводы

Анализ видового состава и экологической структуры диатомовых комплексов из осадков колонки позволил сделать выводы о палеоги-дрологических и палеоклиматиче-ских условиях осадконакопления в позднеголоценовое время, что в целом соответствует реконструкциям других исследователей по данному региону [4, 8, 9]. Особенности литологии пород и таксономический состав диатомовых комплексов позво- лили нам разделить колонку на два интервала. Осадки нижнего интервала формировались в холодных ледовых условиях, которые позднее сменились более умеренными обстановками с некоторым повышением температуры поверхностной воды и более открыто водными океаническими условиями, близкими к современным.

Автор выражает благодарность директору Института гелоги-ческих наук академику НАН Украины П. Ф. Гожику и главному специалисту В. П. Вернигорову за любезно предоставленный геологический материал.

Список литературы The Holocene sedimentation in the North Antarctic peninsula area based on fossil diatoms

- Жузе А. П. К методике технической обработки горных пород в целях диатомового анализа // Издательство Ленинградского университета, 1953. С. 206-220.

- Лисицин А. П. Ледовая седиментация в Мировом океане. Москва: Наука, 1994. 448 с.

- Armand L., Crosta X., Romero O., Pichon J.-J. The biogeography of major diatom taxa in Southern Ocean sediments: 1. Sea ice related species // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2005. V. 223, № 1. P. 93-126.

- Bak Y.-S., Yoo K.-C., Yoon H., Lee J. D., Yun H. Diatom evidence for Holocene paleoclimatic change in the South Scotia Sea, West Antarctica // Geosciences Journal, 2007. V. 11, № 1. P. 11-22.

- Buffen A., Leventer A., Rubin A., Hutchins T. Diatom assemblages in surface sediments of the northwestern Weddell Sea, Antarctic Peninsula // Marine Micropaleontology, 2007. V. 62 (1). P. 7-30.

- Crosta X., Romero O., Armand L., Pichon J.-J. The biogeography of major diatom taxa in Southern Ocean sediments: 2. Open ocean related species // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2005. V. 223, № 1. P. 66-92.

- Esper O., Gersonde R, Kadagies N. Diatom distribution in southeastern Pacific surface sediments and their relationship to modern environmental variables. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2010. V. 287, № 1. P. 1-27.

- Heroy D., Sjunneskog C., Anderson J. Holocene climate change in the Bransfield Basin, Antarctic Peninsula: evidence from sediment and diatom analysis. Antarctic Science, 2008. V. 20, № 1, P. 69-87.

- Lee J. I., Yoon H. I., Yoo K.-C., Lim H. S., Lee Y. I., Kim D., Bak Y.-S., Itaki T. Late Quaternary glacial-interglacial variations in sediment supply in the southern Drake Passage. Quaternary Research, 2012. V. 78, P. 119-129.