The Late Devonian-early carboniferous isolated carbonate platform in the Subpolar Urals (Bol'shaya Nadota river)

Автор: Gruzdev D.A.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (268), 2017 года.

Бесплатный доступ

A number of outcrops located in the basin of the Bol'shaya Nadota River (Subpolar Urals) supply a unique possibility to study the Middle Palaeozoic isolated carbonate platform and to reconstruct its composition and development. The Middle Devonian - Lower Carboniferous sequence of the region is represented by the Middle Devonian Nadotamylk Formation composed of argillites and siltstones overlaid by clayey carbonates, the Frasnian Matyashor Formation composed of detritic and organogenous limestones, the Famennian-Tournaisian (?) Bolshaya Nadota Formation comprising oolitic limestones, Izvestnyakovo-Dolomitovaya and Izvestnyakovo-Brtekchevaya formations of the Late Visean - Serpukhovian age composed of detritic, clastic, and oolitic limestones, and the Olysya Reef of the Late Visean - Serpukhovian age. Three facies belts possessing different evolution of the sedimentation are detected in the area under consideration. The Eastern and Central facial belts are dominated by organogenous buildups, and the detritic and oolitic limestones are characteristic for the Western facial belt. These facies compose the Bol'shaya Nadota shoal (isolated carbonate platform) similar to Great Bahamas Bank. Elaborated models of evolution of sedimentation reflect development of buildups and surrounding areas in the Early Frasnian - Serpukhovian time. Composition of the Bol'shaya Nadota shoal and distribution of biota suggest a warm-water environment for the isolated carbonate platform.

Subpolar urals, devonian, lower carboniferous, bol''shaya nadota carbonate complex, sedimentation models, isolated carbonate platform

Короткий адрес: https://sciup.org/149129456

IDR: 149129456 | УДК: 551.3.051 | DOI: 10.19110/2221-1381-2017-4-16-23

Текст научной статьи The Late Devonian-early carboniferous isolated carbonate platform in the Subpolar Urals (Bol'shaya Nadota river)

Древние карбонатные сооружения Приполярного Урала, перекрытые, как правило, мощным осадочным чехлом и пластинами шарьяжей, а также имеющие внушительные размеры и протяженность, ставят целый ряд вопросов при диагностировании их строения, состава и условий образования. Информация, которой приходится оперировать, главным образом основывается на отрывочных данных — это материалы бурения и результаты сейсморазведочных работ. Поэтому изучение ряда обнажений, компактно расположенных в пределах бассейна р. Б. Надота (Приполярный Урал), представляет определенную ценность и рассматривается как важный естественный объект для исследования и выявления морфологии древних карбонатных тел, их строения, состава и условий карбонатонакопления.

Начало изучения верхнепалеозойских карбонатных органогенных построек Предуральского краевого прогиба края шельфа связано с исследованиями А. И. Елисеева, который изучил и выделил в качестве нижнекаменноугольного (верхневизейского) Большенадотского рифа и его окружения ряд обнажений в бассейне р. Бол. Надота. На тот момент определение возраста проводилось по фораминиферам и макрофауне, дающим вполне удовлетворительную точ- 16

ность, особенно учитывая масштаб работ Александра Ивановича. В своей публикации 1971 года он впервые выделил ядро рифа, хорошо проявленное в геоморфологическом плане как гора Олыся, и его тыловые шлейфы.

Собственно моделям седиментации посвящены две работы. Первая из них отражает результаты исследований в этом районе польских ученых в 1999 г. [8]. С. Скомпски (S. Skompski) с соавторами на основании данных по микрофауне (в основном по фораминиферам) и остаткам брахиопод и аммоноидей уточнили возраст слоев массивных известняков, залегающих в нижней части разреза г. Олыся и традиционно принимавшихся ранее за верхневизейские отложения (C 1 V 2 ), отнеся их к франскому ярусу верхнего девона (D 3 f). По другим карбонатным разрезам, встречающимся в бассейне р. Б. Надота, был установлен возраст верхней части карбонатного массива, отвечающий серпуховскому ярусу раннего карбона (C 1 S).

Помимо фаунистической корректировки возраста отложений авторами была предложена модель формирования верхнедевонско-нижнекаменноугольных отложений, слагающих карбонатный массив и впервые обозначенный как большенадотинский карбонатный комплекс — Bol'shaya Nadota Carbonate Complex [8].

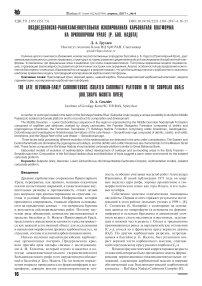

Рис. 1 . Геологическая карта района и расположение основных изученных разрезов (по материалам Д. А. Груздева, Д. Б. Соболева, А. В. Журавлева, Я. А. Вевель, Р. С. Карманова, С. Ю. Камзалаковой, В. А. Коноваловой с привлечением материалов геологосъемочных работ: Афанасьева А. К. и др., 1986; Шишкина М. А. и др., 2002

Fig. 1. Geological sketch map of the study area and localities of the main outcrops (compiled on the base of materials by the author, D. B. Sobolev, A. V. Zhuravlev, Ya. A. Vevel, R. S. Karmanov, S. Yu. Kamzalakova, V. A. Konovalova, and geological mapping: A. K. Afanas'ev et al., 1986; M. A. Shishkin et al., 2002

Вторая попытка, реконструирующая условия осадконакопления для рассматриваемого района, дана в статье А. В. Журавлева [5]. На основе данных биостратиграфии и выводах о глубине эрозионного среза автор воссоздает геологическую картину развития региона на примере биогермно-отмельного комплекса изолированной карбонатной платформы, современным гомологом которой является Багамская банка [5].

Данная статья посвящена рассмотрению истории формирования и развития в позднедевонско-ранне -каменноугольное время изолированной карбонатной платформы, расположенной в бассейне р. Б. Надота Приполярного Урала (рис. 1).

Объект и предмет исследования

Материалы, использованные в данной работе, были получены в ходе полевых сезонов 1999, 2000, 2002, 2003 и 2008 годов. Изучено свыше 60 обнажений, включая карстовые воронки на водоразделе рр. Матяшор и Б. Надота. Суммарная мощность описанных разрезов составляет порядка 700 м. Материал собран совместно с Д. Б. Соболевым, А. В. Журавлевым, Я. А. Вевель, Р. С. Кармановым, С. Ю. Камзалаковой, В. А. Коноваловой. Кроме того, дополнительные материалы по разрезам горы Олыся были любезно предоставлены К. А. Коковиным.

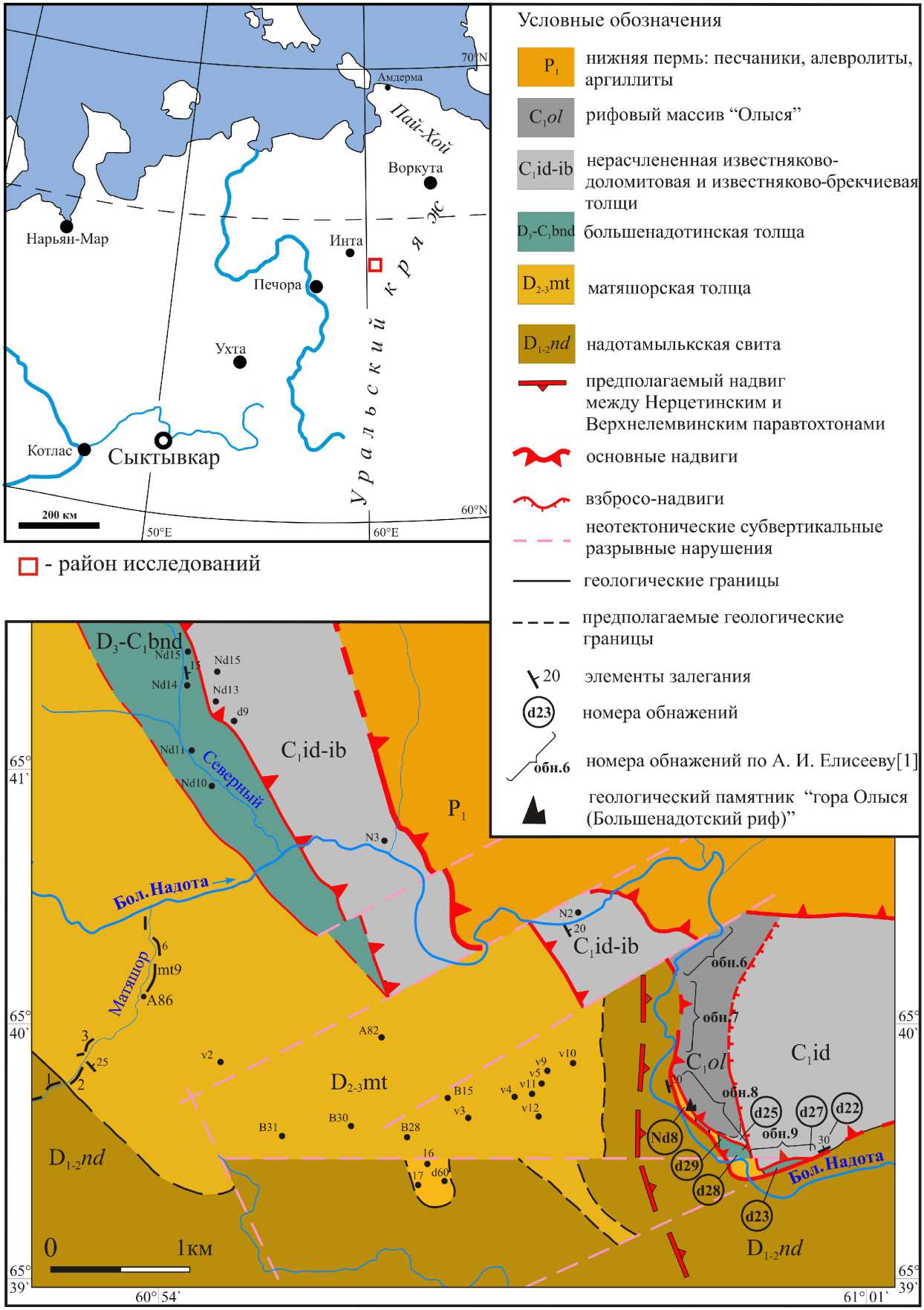

В Большенадотинском районе развиты средне -и верхнепалеозойские (от нижнего девона до нижней перми) терригенные и карбонатные отложения. Снизу вверх по разрезу выделяются (рис. 2): надотамыльк-ская свита (D1-2 nd), матяшорская толща (D2-3 mt), большенадотинская толща (D3-C1bn), объединенная известняково-доломитовая и известняково-брекчиевая толщи (Срб-Cpb), рифовый массив Олыся (С1 ol) и отложения нижней перми (P1). По литологическому составу для перечисленных выше местных стратиграфических подразделений установлено три типа разреза — западный, центральный и восточный, за исключением нижнепермских терригенных отложений. Надотамылькская свита (D1-2 nd) представлена преимущественно аргиллитами и алевролитами (западный тип разреза), с появлением в верхней части линз и прослоев глинистых известняков (центральный и восточный типы разреза). Матяшорская толща (D2-3 mt) в западном типе разреза охарактеризована в основном биокластовыми известняками, реже биоморфными (амфипоровыми) их разностями. В основании разреза наблюдаются аргиллиты, постепенно исчезающие вверх по разрезу, и лишь в отдельных его интервалах отмечаются редкие глинистые прослои и примазки по наслоению в тонкоплитчатых биокластовых известняках (разрез по руч. Матяшор). Для центрального типа разреза характерны биогермные и биокластовые известняки (обнажения карстовых воронок водораздела рр. Матяшор — Б. Надота: v1-10, B-30, -31, 16, 17). Восточный тип разреза слагают биокластовые и био-морфные (микробиально-водорослевые) известняки [2] (скальные выходы г. Олыся, N4, Nd8, обн. 8 по А. И. Елисееву [3]) (рис. 1). Большенадотинская толща (D3-C1bn) в западном типе разреза (руч. Северный, Nd 14, 15, d14) представлена оолитовыми известняками с прослоями монолитокластовых их разностей, сложенных обломками оолитовых известняков гравели-товой (2—10 мм) размерности (рис. 1). Центральный тип разреза сложен оолитовыми известняками, выходы которых наблюдаются весьма фрагментарно (обн. d28, d29), а восточный тип разреза — биокла-стово-оолитовыми известняками (обн. d23 и разрезы рр. Лемва, Парнокаю).

Известняково - доломитовая толща (С 1id-C1ib) представлена лито- и биокластовыми известняками

Рис. 2. Местная стратиграфическая схема (по [2]). Условные обозначения: 1 — песчаники, 2 — аргиллиты и алевролиты, 3 — известняк, 4 — известняк детритовый, 5 — известняк биогермный, 6 — известняк оолитовый, 7 — известняковые конглобрек-чии, 8 — отложения отсутствуют

Fig. 2. Local stratigraphical scheme [2]. Legend: 1 — sandstone; 2 — argillite and siltstone; 3 — limestone; 4 — detritic limestone; 5 — bioherm limestone; 6 — oolitic limestone; 7 — limestone breccia; 8 — absence of sediments

(обн. Nd12, 13, d9), которые подстилают известняковые брекчии (известняково-брекчиевая толща) на западе (обн. N2), а на востоке (в обн. d25) — рифовый массив Олыся (C i ol) (восточный тип разреза), наблюдаемый в ряде обнажений Nd9, d27, d22 (рис. 1). Верхняя часть массива выходит на дневную поверхность в обнажениях 6 и 7, по А. И. Елисееву [3].

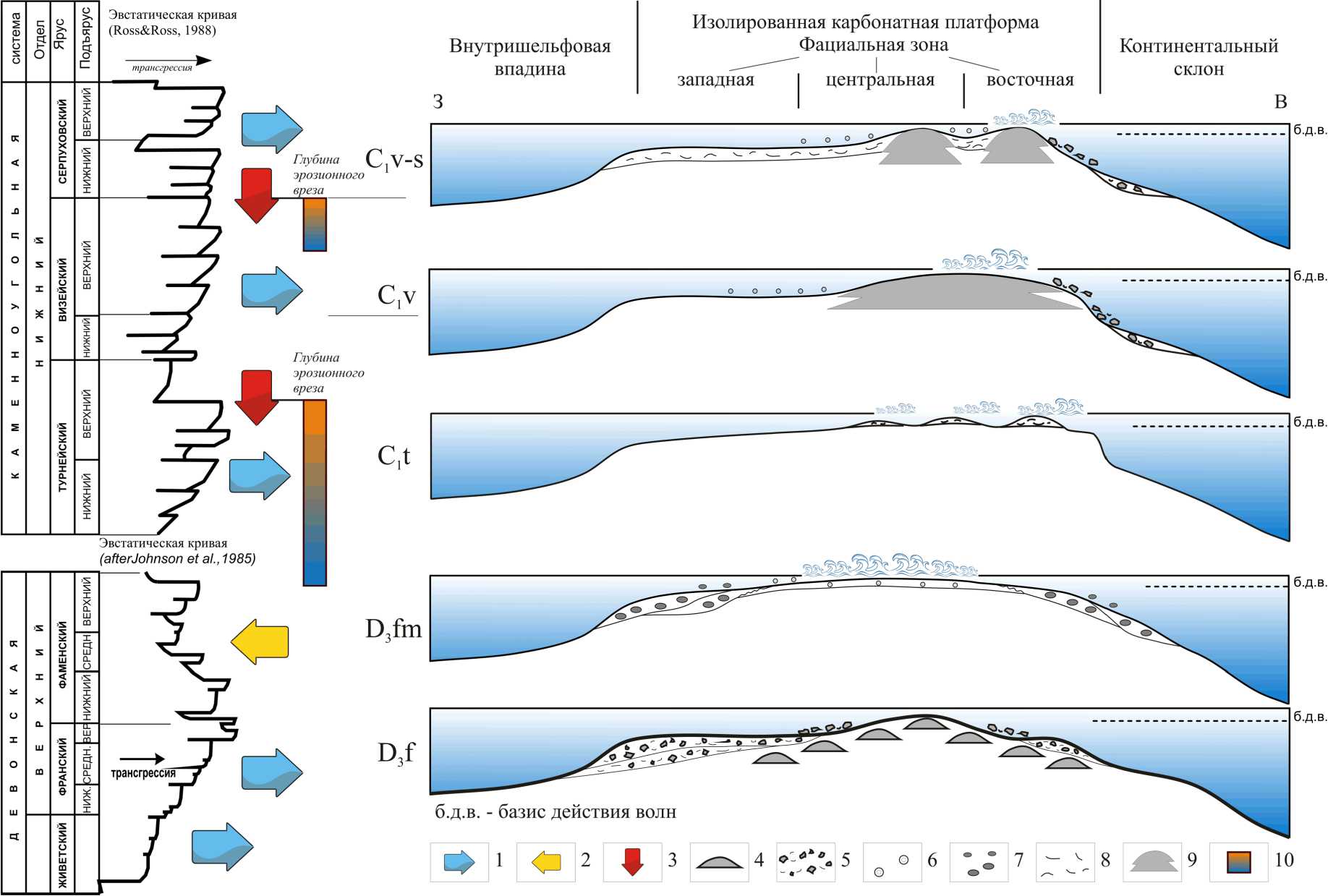

Результаты исследований

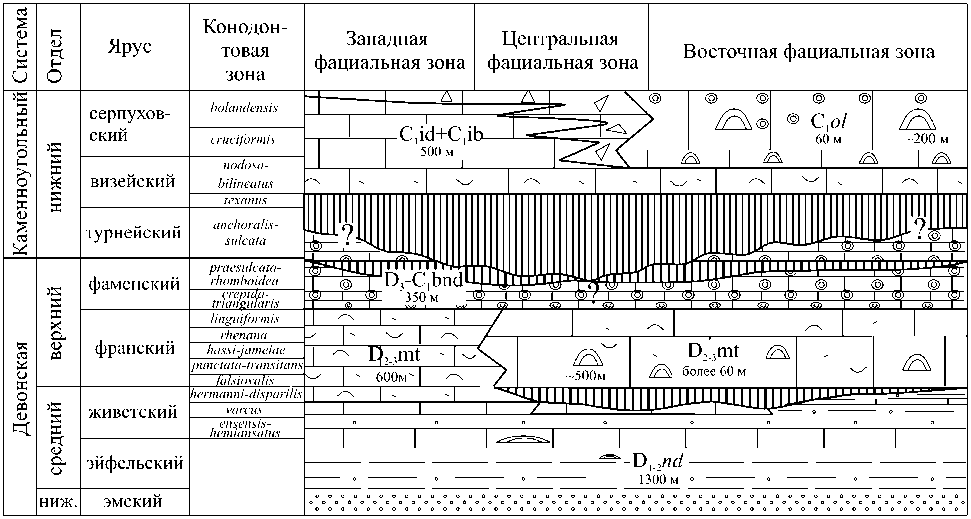

Сопоставляя строение, состав отложений и мощности слагающих их толщ в пределах бассейна р. Б. Надота (Приполярный Урал), в среднедевонско-нижнекаменноугольном стратиграфическом интервале мы установили три фациальные зоны — западную, центральную и восточную — соответственно типам разреза. В развитии осадконакопления этих зон выделено три крупных этапа: франский, фаменско-тур-нейский и визе-серпуховский (рис. 3).

Франский этап

На западе во франском веке (П з 1) накапливались преимущественно разнообразные слоистые био-кластовые известняки, в составе которых отмечаются остатки брахиопод, колоний табулят, ругоз, стромато-порат, криноидей, водорослей. Местами формировались небольшие (толщиною до 1.5 м) куполовидные строматопорово-водорослевые постройки, сложенные биоморфными известняками. В незначительном количестве в них присутствуют остатки брахиопод, двустворок, иглокожих, водорослей. В верхах разреза появляются прослои оолитовых известняков, количество которых увеличивается ближе к кровле.

В центральной части происходило формирование комплекса органогенных построек, основными строителями которых выступали микробиально-водорослевые сообщества при активном участии цианобактерий Renalcis и багряных водорослей (?). В большом количестве среди них встречаются остатки раковинных моллюсков (брахиопод, гастропод и остракод), реже фораминифер.

В восточной части происходило формирование карбонатных образований микробиально-водорослевых сообществ (?). Они обнажены непосредственно в скальных выходах горы Олыся и представлены в нижней части массивными микробиально-водорослевыми известняками, образующими биогермы толщиною до 3—5 м. Над ними, выше тектонического контакта, выходят грубопесчаниковидные биокластовые моно-таксонные (криноидные) известняки с массивной или линзовидно-слойчатой текстурой. Далее вверх по разрезу состав органических остатков становится разнообразнее — отмечаются остатки иглокожих, брахиопод, также появляются единичные оолиты. Вероятно, образование биокластовых известняков происходило на фоне трансгрессивно-регрессивных циклов, сформировавших различные аккумулятивные формы [2].

Фаменско-турнейский этап

Для западной фациальной зоны характерно формирование слоистых толщ оолитовых известняков с прослоями гравелитов и конгломератов карбонатно го состава, с редкими слоями биокластовых известняков.

Известняки оолитовые (сложены оолитами на 55—85 %) размером 0.3—1.0 мм, реже до 3 мм, шаровидной, эллипсоидальной и бисфероидальной формы, с ясно выраженным концентрическим строением, число каемок варьирует от 2 до 6 и более. Оолиты сложены микрозернистым кальцитом в целом с хорошо выраженным ядром (затравкой), выполненным кальцитом, либо органическими остатками — каль-цисферами, фораминиферами и др. Гравелиты известняковые представлены хорошо окатанными обломками (размером до 5—7 мм в диаметре) оолитовых и микрозернистых известняков, сцементированными спаритом. Встречаются прослои с галькой оолитовых известняков размером до 5—7 см.

Отложения центральной фациальной зоны представлены весьма фрагментарно, преимущественно оолитовыми известняками. Условно к этой фациальной зоне можно отнести и оолитовые известняки с примесью био- и литокластового материала, выходящие в обн. 9 на южном склоне горы Олыся с находками раннекаменноугольных конодонтов (обн. d23), однако подобный набор литотипов больше тяготеет к восточной зоне осадконакопления.

На востоке в это время накапливались известковые осадки, представленные биокластовым и оолитовым материалом и многочисленными остатками водорослей. Присутствие остатков водорослей наводит на мысль, что формирование синхронных органогенных построек края отмели продолжалось по крайней мере до среднего фамена (D 3 fm 2 ). Восточнее происходила разгрузка обломочных потоков, формировавших фронтальные обломочные шлейфы, карбонатные турбидиты [5].

Визейско-серпуховский этап

Здесь выделяются две фациальные зоны — западная и восточная. Для западной характерны слоистые известняки и известняковые брекчии, которые на востоке, в верхней части, фациально замещаются боль-шенадотинским рифовым комплексом (риф Олыся).

В западной и, возможно, центральной фациальной зонах в начале этапа формировались зернистые осадки, преимущественно биокластовые и литокластовые известняки. Позже среди обломочных разностей появляется оолитовый материал. Органические остатки представлены обломками раковин брахиопод, остракод с остатками цианобактериальных образований ( Ortonella,Garwoodia ), известковых водорослей (Palaeoberesellidae), члениками иглокожих и раковин фораминифер.

На востоке накапливались аккумулятивные формы, сложенные обломочным, преимущественно биокластовым материалом. Вероятно, эти отложения, сформировавшие положительные формы рельефа, послужили базисом для Большенадотинского органогенного сооружения.

Серпуховские отложения (C 1 S) западной фациальной зоны представлены брекчиями, состав обломков которых достаточно разнообразен, — это обломки оолитовых, водорослевых и биокластовых известняков, которые, скорее всего, являются продуктом раз- 19

Ðèñ. 3. Корреляция изученных разрезов и сопоставление с эвстатическими кривыми (по: [11, 12]). Условные обозначения: 1 — аргиллиты и алевролиты, 2 — известняк биокластовый, 3 — известняк, 4 — известняк строматопоровый, 5 — известняк биогермный, 6 — известняк биокластовый с водорослевыми желваками, 7 — известняк оолитовый, 8 — известняковый гравелит, 9 — известняк литокластовый, 10 — известняк биокластовый криноидный, 11 — известняковый песчаник, 12 — известняк водорослевый, 13 — брекчии известняковые

Fig. 3. Correlation of the study sections and comparison to eustatic curves [11,12]. Legend: 1– argillite and siltstone, 2 — bioclastic limestone, 3 — limestone, 4 — stromatoporoid limestone, 5 — bioherm limestone, 6 — bioclastic limestone with algae nodules (oncolites), 7 — oolitic limestone, 8 — gravel limestone, 9 — clastic limestone, 10 — bioclastic crinoides limestone, 11 — calcareous sandstone, 12 — algae limestone, 13 — limestone breccia мыва органогенных комплексов и их тыловых фаций, формировавшихся восточнее.

В восточной фациальной зоне в конце визейско-го — в начале серпуховского времени (C 1 v-s) формируется Большенадотинский рифовый массив. Нижняя его часть представлена в основном массивными микробиально-водорослевыми и биокластовыми известняками. В это время происходит активное образование органогенных сооружений при подавляющем участии водорослей. Помимо этого встречаются значительные скопления рифолюбов: брахиопод, кри-ноидей, гониатит, наутилоидей, гастропод, мшанок. Западнее происходило накопление оолитовых и обломочных карбонатных осадков, отвечающих тыловым фациям органогенных построек. Более детально фациальная зональность органогенных построек рассмотрена в работах С. Скомпски с соавторами и А. И. Антошкиной [10, 1]. По Скомпски с соавторами [10], над толщей массивных известняковых брекчий появляются биогермные известняки, характеризующие следующий этап формирования органогенных построек. Сначала происходит накопление зернистых отложений — известняковых песчаников, переходящих в биокластовые криноидные пески с редкими оо-идами, а далее на этой подложке формируются водо-рослево-пеллоидные биогермы с заполнением меж-биогермного пространства оолитами.

Выше разрез завершается пачкой оолитовых известняков, наследующих положительную форму предшествующего органогенного сооружения и отвечающих очередной фазе обмеления бассейна (обн. 6, по А. И. Елисееву [3]) (рис. 1).

Обсуждение результатов

Возникшая в начале франского века и просуществовавшая в том или ином виде в течение всего рассматриваемого периода глубоководная внутришель-фовая впадина [8] наложила ряд ограничений на развитие органогенных сооружений краевого поднятия шельфа, обусловив образование изолированной карбонатной платформы. Во франском веке, в период трансгрессии, фотическая зона как область, благоприятная для известьвыделяющих организмов, сокращалась: со стороны бассейна влиял угол наклона континентального склона, а с другой — восточный борт глубоководной внутришельфовой впадины. Подобная ситуация провоцировала рост построек по вертикали (литодинамическое равновесие) и не давала расширяться им по площади.

В фаменском веке происходил размыв и нивелирование изолированной карбонатной платформы, а также накопление продуктов размыва, формировавших обломочные шлейфы на периферии краевого поднятия. За счет этого наращивались борта, а сама платформа приобретала очертания мегабанки с пологой вершиной [7].

В турнейском веке, отложения которого практически уничтожила последовавшая в раннем визе регрессия, возможно, с перемывом ранее накопившихся отложений, предполагается образование аккумулятивных форм в рельефе дна морского бассейна, сложенных обломками био-, литокластовых и отчасти оолитовых известняков, в меньшей степени био генным материалом. Формирование аккумулятивных форм продолжалось и в позднем визе (C1V2), подготавливая и создавая положительные формы рельефа для возникновения собственно Большенадотинского рифа.

При этом, отражая динамику среды волнового воздействия, платформа проградировала в сторону батиали Палеоуральского океана. Из-за этого, вероятно, раннекаменноугольные органогенные постройки смещались к востоку относительно их позднедевонских аналогов.

Визейско-серпуховское время (C 1 v-s) — эпоха активного строительства карбонатных органогенных сооружений краевых поднятий со всеми производными — тыловыми и фронтальными обломочными шлейфами и проградирующей фронтальной зоной органогенного сооружения. Следует отметить, что органогенные постройки франского и визейско-серпуховского возраста сформированы при активном участии организмов хлорозоановой ассоциации: водорослей (кодиевые, дазикладиевые), цианобактерий ( Ortonella,Garwoodia ), колониальных кораллов, цефалопод.

В раннекаменноугольную эпоху формировались сооружения, имеющие морфологию и структуру рифогенного облика, развитие которых завершилось начальными (пионерными) стадиями рифовой сукцессии — стабилизацией и колонизацией.

Выводы

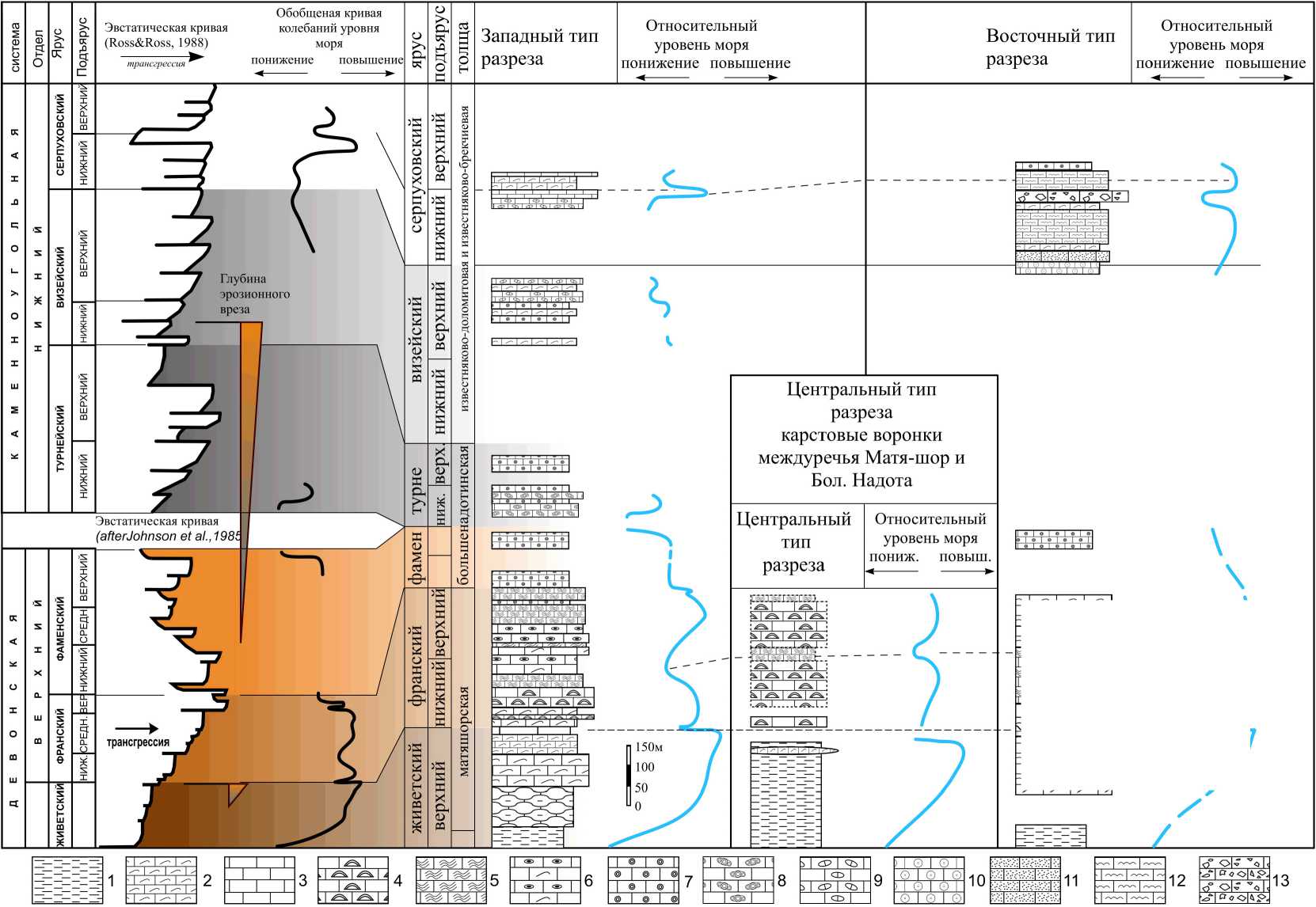

Таким образом, формирование и развитие изолированной карбонатной платформы в позднедевон-ско-раннекаменноугольное время контролировалось различными факторами, имеющими как глобальное, так и региональное значение. Фиксируемые в разрезах трансгрессивно-регрессивные последовательности в целом хорошо согласуются с эвстатикой [11,12] (рис. 3, 4). Тектоническое заложение в начале франского века и достаточно длительное существование внутришельфовой впадины в качестве регионального физико-географического фактора предопределило становление и тип карбонатной платформы, ее развитие и эволюцию карбонатных сооружений краевых поднятий. При этом рост платформы обеспечивался за счет развития биогермно-отмельных комплексов, которые показали способность не только создавать, транспортировать и аккумулировать осадки, но и оперативно реагировать на изменения уровня моря. За счет биогенного и механогенного (с образованием аккумулятивных форм) факторов платформа наращивалась вертикально, что препятствовало её затоплению (формированию затопленной платформы ). Анализ особенностей распределения компонентов биогермно-отмельных комплексов — хлорозоановой ассоциации биокластов, наличие ооидов и пелоидно-го материала показали, что для большенадотинского карбонатного комплекса наиболее приемлема модель тепловодной изолированной карбонатной платформы [4].

Автор выражает искреннюю признательность А. И. Антошкиной и анонимным рецензентам за конструктивные замечания, способствовавшие улучшению статьи.

Рис. 4. Модели формирования и развития позднедевонско-раннекаменноугольной изолированной карбонатной платформы (Большенадотинский район). Условные обозначения: 1 — трансгрессия, 2 — регрессия, 3 — размыв отложений, 4 — биогермы, 5 — продукты разрушения (детритовые и обломочные известняки), 6 — оолиты, 7 — обломочные разности (гравелиты, конгломераты), 8 — детритовый известняк, 9 — органогенная постройка, 10 — глубина эрозионного вреза

Fig. 4. Genetic models of the Late Devonian — Early Carboniferous isolated carbonate platform (Bolshaya Nadota district). Legend: 1 — transgression, 2 — regression, 3 — erosion, 4 — bioherms, 5 — reworked results of erosion, 6 — ooids, 7 — clastic limestone , 8 — detritic limestone , 9 — organic buildups, 10 — depth of erosion

Список литературы The Late Devonian-early carboniferous isolated carbonate platform in the Subpolar Urals (Bol'shaya Nadota river)

- Антошкина А. И. Рифообразование в палеозое (север Урала и сопредельные области). Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2003. 304 с.

- Груздев Д. А., Соболева М. А., Соболев Д. Б., Журавлев А. В. Франские отложения на р. Большая Надота (матяшорская толща) - стратиграфия и условия образования // Литосфера. 2016. № 6. С. 97-116.

- Елисеев А. И. Карбон Лемвинской зоны севера Урала. Л.: Наука, 1973. 95 с.

- Жемчугова В. А. Резервуарная седиментология карбонатных отложений. Москва: ООО «ЕАГЕ Геомодель», 2014. 232 с.

- Журавлев А. В. Седиментационная модель области сочленения Елецкой и Лемвинской формационных зон Приполярного Урала в пограничном девонско-каменноугольном интервале // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2012. Т. 7. № 4. URL: http://www.ngtp.ru/rub/2/59_2012.pdf