The significance of hemodynamic disorders in retinal vessels in the course of idiopathic retinovasculitis

Автор: Umetalieva Maana

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 8 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Relevance of this pathology is since both eyes are affected, characterized by a sluggish, relapsing course, affecting children and adolescents. Since this pathology is based on aseptic inflammation of the vascular wall in the retina of autoimmune origin, leading to hemodynamic disorders, our goal is to study the significance of hemodynamic disorders in various ocular fundus changes in patients with idiopathic retinovasculitis. Special research methods have been performed: autoperimetry, biomicroscopy of the anterior segment and internal structures of the eye, direct and reverse ophthalmoscopy, OCT of optic disc and yellow spot, autofluorescence vascular OCT with central retinal artery and central retinal vein calibrometry, ultrasound Doppler sonography of retinal vessels. Blood tests for antibodies of viral, bacterial and infectious diseases, immune status testing. Results: greater increase in the linear velocity of blood flow in the arteria ophthalmica, central retinal artery and central retinal vein and superior orbital vein in patients with neuroretinopathy: respectively: 64.86±0.46 cm/sec, 62.0±1.03 cm/sec (P

Retinovasculitis, retinal vessels, ultrasound doppler sonography, hemodynamic parameters, linear velocity of blood flow, angioretinopathy, neuroretinopathy, maculopathy, macular dystrophy

Короткий адрес: https://sciup.org/14121038

IDR: 14121038 | УДК: 617.735:616.13/.14-002 | DOI: 10.33619/2414-2948/69/22

Текст научной статьи The significance of hemodynamic disorders in retinal vessels in the course of idiopathic retinovasculitis

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 617.735:616.13/.14-002

Актуальность данной патологии заключается в том, что идиопатические васкулиты остаются одной из сложных проблем в офтальмопатологии, требующие дальнейшего совершенствования в диагностике и профилактике слепоты и слабовидения. По данным литературы инвалидизация глаз от этой патологии составляет 25,6% [1].

Тяжесть течения ангиитов сетчатки и диска зрительного нерва обусловлена иммунопатологическим воспалением стенки сосудов, нарушением микроциркуляции и реологических свойств крови. Это проявляется агрегацией эритроцитов и тромбоцитов в сосудах с последующей их облитерацией и пролиферативными процессами в сетчатке и диске зрительного нерва [2–7].

Большая ранимость сосудов сетчатки объясняется меньшим диаметром (от 5–10 µк до 80–120 µк) центральной артерии и вены (ЦАС и ЦВС), а также многоуровневым характером кровотока [8, 9].

В соответствии с чем, изучение гемодинамики в сосудах глаза имеет большое значение в оценке патологии сетчатки и зрительного нерва. На протяжении десятилетий совершенствовались методы исследования гемодинамики глаза от реовизографии и плетизмографии [10], инвазивной флюоресцентной видио-ангиографии (ФАГ) до неинвазивного метода — ультразвукового допплерографического исследования (УЗД) [11– 15]. Метод основан на эффекте Доплера — зависимости частотного сдвига между посылаемым и отражаемым ультразвуковыми сигналами от скорости движения исследуемого объекта. Частотный сдвиг зависит от скорости движения эритроцитов в просвете сосуда. Сочетание В-режима, цветного допплеровского картирования и импульсно-волновой допплерографии сделало доступным для исследования сосудов глазного яблока и орбиты [16].

По данным литературы в офтальмологии известны исследования УЗД сосудов глаза и орбиты при глаукоме и сосудистой патологии глаза [17–22].

Представляют интерес особенности нарушения гемоциркуляции в сосудах сетчатки при УЗД у больных с идиопатическими ангиитами. В доступной нам литературе имеются единичные исследования значения гемоциркуляторных расстройств, определяющих степень тяжести данной патологии. В соответствии с чем, нами поставлена цель: изучить значение расстройств гемодинамических показателей в сосудах сетчатки при различных патологиях глазного дна у больных с идиопатическими ретиноваскулитами.

Материал и методы исследования

Обследовано 53 пациента (100 глаз), среди которых — 43 больных (80 глаз) с ангиитами сетчатки и 10 человек (20 глаз) — здоровые лица, которые составили контрольную группу.

По возрастному составу больные с идиопатическими васкулитами распределялись: от 10 до 20 лет — 14 больных (26 глаз), 33,7%; от 21 до 30 лет — 18 больных (34 глаза), 40,7%; старше 30 лет — 11 больных (20 глаз), 25,6%. Средний возраст составил: 22,0±0,17.

Исследования глазного дна выявили следующие клинические формы: ангиоретинопатии на 16 глазах (11 больных) — 9,3%; невроретинопатии на 64 глазах (32 больных) — 74,4%; сопутствующие изменения: макулопатии на 23 глазах (12 больных) — 26,2% и макулодистрофии на 26 глазах (19 больных) — 29,6%.

По показателям периметрии (Haaq Streit Interzeaq Octopus 123 Perimeter, Germany) изменения глазного дна распределялись по степени тяжести: легкая степень у 16 больных (32 глаза), 38,4%; средняя у 15 больных (30 глаз), 34,9%; тяжелая у 12 больных (18 глаз), 26,7%.

Наряду с проведением автопериметрии, больным с идиопатическими ретиноваскулитами проводились биомикроскопия переднего отрезка глаза и внутренних структур глаза, прямая и обратная бинокулярная офтальмоскопия (Schepensa, линза Гольдмана), оптическая когерентная томография (ОСТ) диска зрительного нерва и желтого пятна (CARL ZEISS CIRRUS HD-OCT Mоdel 4000/5000, Germany), аутофлюоресцентная ОСТ сосудов с калиброметрией (CIRRUS HD-OCT CARL ZEISS ), исследование гемодинамики в сосудах сетчатки и диска зрительного нерва c помощью УЗД системы Dopscan. Определялись гемодинамические показатели: линейная скорость кровотока (ЛСК) в глазничной артерии

(ГА), центральной артерии сетчатки (ЦАС), центральной вене сетчатки (ЦВС), верхней глазничной вене (ВГВ). Наряду с этим, определялся показатель резистивности RI.

Всем больным проводились клиническо-лабораторные исследования для исключения патологии внутренних органов и системных заболеваний. Исследование крови на наличие антител при вирусных, бактериальных, инфекционных заболеваниях. Исследование иммунного статуса.

Статистический анализ результатов исследования проводился согласно общепринятым методикам с помощью программных средств Microsoft Office 2010 для операционных систем Windows XP и программы Statistica. Данные представлены средней арифметической и ее стандартным отклонением (M±m). За достоверный показатель принималась разница величин Р <0,05.

Результаты исследования

Степень выраженности изменений сосудистой стенки обусловливает изменения на глазном дне в виде ангиоретинопатии, невроретинопатии, сопутствующие поражения желтого пятна в виде макулопатии, макулярного отека и макулодистрофии.

Вид клинических форм на глазном дне зависит от поражения поверхностных или глубоких сосудов в сетчатке, от вовлечения в патологический процесс сосудов крупного или мелкого калибра, а также изменения артериального, венозного русла или артерио-венозных сосудистых аркад.

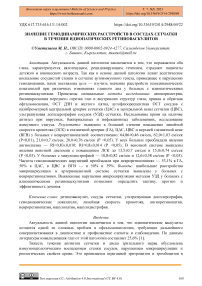

Как видно из Таблицы 1 и Рисунка 1 при проведении ультразвуковой допплерографии наиболее выраженные нарушения линейной скорости кровотока (ЛСК) в артериальной системе выявлены у больных с невроретинопатиями и с сопутствующими изменениями желтого пятна в виде макулярного отека. Так, ЛСК в глазничной артерии (ГА) при невроретинопатии повышена на фоне ангиоспазма (RI=0,77±0,012 и RI=0,8±0,014) до 64,86±0,46 см/сек и 62,0±1,03 см/сек (Р <0,01) по сравнению с контрольной группой (КГ) — 42,3±1,74 см/сек, и с ангиоретинопатией — 50,27±0,76 см/сек (Р <0,05). У больных с сопутствующей макулодистрофией также отмечается повышение ЛСК до 55,8±0,9 см/сек.

Таблица 1

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ СОСУДОВ СЕТЧАТКИ

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМАХ ИДИОПАТИЧЕСКИХ РЕТИНОВАСКУЛИТОВ

|

Клинические формы РВ |

Показатели УЗД сосудов сетчатки |

|||||

|

* % |

CD S3 |

tT ад |

S3 |

и tT ад ад |

CD ^ |

|

|

Ангиоретинопатии (11 пац., 16 глаз) 9,3% |

50,27±0,76 ∆ |

0,59±0,010 |

16,6±0,17 ∆ |

0,7±0,011 |

7,5±0,49 |

9,0±0,44 |

|

Невроретинопатии |

64,86±0,46 |

0,77±0,012 |

21,0±0,7 |

0,83±0,010 |

13,5±0,74 |

15,0±0,74 |

|

(32 пац., 64 глаза)74,4% |

∆∆ |

∆ |

∆ |

∆ |

∆ |

∆ |

|

Макулопатии (12 пац., 23 глаза)26,2% |

62±1,03 ∆∆ |

0,8±0,014 ∆ |

20,0±076 ∆ |

0,72±0,011 |

10±0,7 |

10±0,7 |

|

Макулодистрофии |

55,8±0,9 |

0,8±0,014 |

17,8±0,88 |

0,8±0,014 |

10,8±0,82 |

12,6±0,58 |

|

(19 пац., 26 глаз) 29,6% |

∆ |

∆ |

∆ |

∆ |

∆ |

∆ |

|

КГ (10 пац., 20 глаз) см/сек |

42,3±1,74 |

0,7±0,010 |

15,50±0,6 |

0,65±0,012 |

5-8±0,77 |

8-10±0,78 |

Рисунок 1. Линейная скорость кровотока в глазничной артерии (ГА) и центральной артерии сетчатки (ЦАС) при ретиноваскулитах

Наряду с этим, соответственно выявлено увеличение ЛСК и ЦАС до 21,0±0,7 см/сек и 20,0±0,76 см/сек, против 15,5±о,6 см/сек в КГ, с ангиоспазмом RI — 0,83±0,010 и RI — 0,8±0,014 (Р <0,05).

На фоне ангиоспазма сосудов отмечается венозная дисгемия в центральной вене и верхней глазничной вене (ЦВС и ВГВ), в которых ЛСК составляла 13,5±074 см/сек и 15,0±0,74 см/сек (Р<0,05) у больных с невроретинопатией и 10,8±0,82 см/сек и 12,6±0,58 см/сек с сопутствующей макулодистрофией, против 5-8±0,77 см/сек и 8-10±0,78 см/сек в КГ и 7,5±0,49 см/сек и 9,0±0,44 см/сек у больных с ангиоретинопатией (Р<0,05).

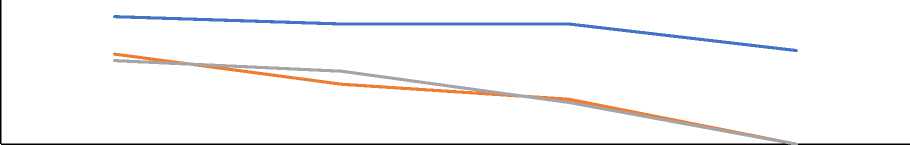

Частота выявленных нарушений линейной скорости кровотока в сосудах сетчатки, при различных видах изменений глазного дна отражена в Таблице 2 и Рисунке 2.

Таблица 2

ЧАСТОТА ГЕМОЦИРКУЛЯТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ УЗД СОСУДОВ СЕТЧАТКИ ПРИ ИДИОПАТИЧЕСКИХ РЕТИНОВАСКУЛИТАХ

|

Клинические формы РВ |

Частота отклонений от нормы |

|||

|

ГА |

ЦАС |

ЦВС |

ВГВ |

|

|

Ангиоретинопатии (11 пац., 16 глаз) 9,3% |

37,5% (5 пац., 6 глаз) |

25% (2 пац., 4 глаза) |

18,7% (3 пац., 5 глаз) |

- (1 пац., 1 глаз) |

|

Невроретинопатии (32 пац., 64 глаза) 74,4% |

53,1% (17 пац., 34 глаза) |

50% (16 пац., 32 глаза) |

50% (16 пац., 32 глаза) |

39% (13 пац., 25 глаз) |

|

Макулопатии (12 пац., 23 глаза) 26,2% |

34,8% (5 пац., 8 глаз) |

30,4% (4 пац., 7 глаз) |

17,4% (4 пац., 4 глаза) |

- (1 пац., 1 глаз) |

|

Макулодистрофии (19 пац., 26 глаз) 29,6% |

23,1% (5 пац., 6 глаз) |

11,5% (3 пац., 3 глаза) |

11,5% (3 пац., 3 глаза) |

7,7% (1 пац., 2 чел.) |

Наибольшая частота выявлена у больных с невроретинопатией в артерио-венозной системе — соответственно до 53,1% (на 34 глазах, 17 пациентов) в глазничной артерии (ГА), до 50% (на 32 глазах, 16 пациентов) в центральной артерии сетчатки (ЦАС), и в центральной вене и верхней глазничной вене — соответственно в 50% (32 глаза, 16 пациентов) и 39% (25 глаз, 13 пациентов) по сравнению с ангиоретинопатией и изменениями желтого пятна.

X© с4

ГА

ЦАС ЦВС

ВГВ при невроретинопатиях при ангиоретинопатиях при макулопатиях

Рисунок 2. Частота артерио-венозных нарушений с невроретинопатиями при ретиноваскулитах

Наличие сопутствующих изменений в макулярной зоне, несмотря на меньшую частоту — при макулопатии и макулодистрофии в артериальной системе составляет 34,8% (8 глаз, 5 пациентов) и 30,4% (7 глаз, 4 пациента); 23,1% (6 глаз, 5 пациентов) и 11,5% (3 глаза, 3 пациента) имеют большое значение в функциональных нарушениях в виде резкого понижения остроты зрения. В соответствии с чем, большое значение имеет проведение оптической когерентной томографии (ОСТ), желтого пятна и ангиографии сосудов парамакулярной зоны.

По сравнению с больными с невроретинопатией, при ангиоретинопатии частота нарушения сосудистой микроциркуляции достоверно ниже. Так, в артериальной системе она составляет 37,5% (6 глаз, 5 пациентов) в глазничной артерии, в 25% (4 глаза, 2 пациента) в центральной артерии сетчатки, и в 18,7% (5 глаз, 3 пациента) в центральной вене сетчатки.

В соответствии с выявленными отклонениями у незначительного количества больных с ангиоретинопатией, в подавляющем большинстве отсутствующие сосудистые нарушения в сетчатке позволяют на фоне лечения добиться эффективности и выздоровления.

Заключение

Наибольшие расстройства микроциркуляции в артериовенозной системе сетчатки выявлены у больных с невроретинопатиями.

–Выявленные нарушения микроциркуляции методом ультразвуковой допплерографии у больных с идиопатическими ретиноваскулитами имеют большое практическое значение для выработки тактики лечения.

–Гемодинамические расстройства в артериовенозной системе у больных с идиопатическими ретиноваскулитами определяют прогноз и эффективность лечения.

Список литературы The significance of hemodynamic disorders in retinal vessels in the course of idiopathic retinovasculitis

- Ermakova, N. A. (2004). Klinika, etiopatogenez i lechenie angiitov setchatki: Avtoref. ... dr. med. nauk. Moscow. (in Russian).

- Shilkina, N. P., & Dryazhenkova, I. V. (2013). Systemic vasculitides: diagnostic stages. Terapevticheskii arkhiv, 55(4), 39-42. (in Russian).

- Grinshtein, Yu. I. (2001). Vaskulity. Krasnoyarsk: Platina. (in Russian).

- Antipova, V. N., Shlykova, M. A., Solodovnikova, L. V., & Smitienko, I. O. (2015). Sistemnye vaskulity: nablyudeniya iz praktiki. Sovremennaya revmatologiya, 9(3), 26-29. (in Russian).

- Nguyen, M. L., & Blaho, J. A. (2006). Apoptosis during herpes simplex virus infection. Advances in virus research, 69, 67-97. https://doi.org/10.1016/S0065-3527(06)69002-7

- Odeberg, J., Wolmer, N., Falci, S., Westgren, M., Seiger, A., & Soderberg-Naucler, C. (2006). Human cytomegalovirus inhibits neuronal differentiation and induces apoptosis in human neural precursor cells. Journal of virology, 50(18), 8929-8939. https://doi.org/10.1128/JVI.00676-06

- Emmi, G., Silvestri, E., Squatrito, D., Amedei, A., Niccolai, E., D'Elios, M. M., ... & Prisco, D. (2015). Thrombosis in vasculitis: from pathogenesis to treatment. Thrombosis journal, 13(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/s12959-015-0047-z

- Hayreh, S. S. (1962). The ophthalmic artery: III. Branches. The British journal of ophthalmology, 46(4), 212. https://dx.doi.org/10.1136%2Fbjo.46.4.212

- Lelyuk, V. G., Golovin, D. A., Lelyuk, S. E., Nikitin, S. V., & Dziova, F. S. (2011). Pokazateli krovotoka v sosudakh glaza i glaznitsy u prakticheski zdorovykh vzroslykh lyudei. Vestnik oftal'mologii, 127(1), 6-15. (in Russian).

- Bunin, A. Ya. (1974). Gemodinamika glaza i metody ee issledovaniya. Moscow. (in Russian).

- Hayreh, S. S., & Dass, R. (1962). The ophthalmic artery: II. Intra-orbital course. The British journal of ophthalmology, 46(3), 165. https://dx.doi.Org/10.1136%2Fbjo.46.3.165

- Kaneko, Z. (1986). First steps in the development of the Doppler flowmeter. Ultrasound in medicine & biology, 72(3), 187-195. https://doi.org/10.1016/0301-5629(86)90309-1

- Keller, H. M., Schubiger, O., Krayenbühl, C., & Zumstein, B. (1978). Cerebrovascular doppler examination and cerebral angiography-alternative or complementary?. Neuroradiology, 76(1), 140-144. https://doi.org/10.1007/BF00395229

- Valli, A., Bellone, A., Protti, R., & Bolla, N. (1995). Colour Doppler imaging to evaluate the action of a drug in ocular pathology. Ophthalmologica, 209(3), 117-121. https://doi.org/10.1159/000310595

- Williamson, T. H., Dutton, G. N., Baxter, G. M., Pyott, A., & Wykes, W. (1995). A comparison of colour Doppler imaging of orbital vessels and other methods of blood flow assessment. Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology, 233(2), 80-84. https://doi.org/10.1007/BF00241476

- Machekhin, V. A., & Vlazneva, I. N. (2009). Issledovanie krovosnabzheniya glaza s pomoshch'yu tsvetnoi ul'trazvukovoi dopplerografii. Byulleten'SORAMN, (4), 138. (in Russian).

- Petraevskii, A. V., Gndoyan, P. A., & Mankur, I. D. (2004). Sostoyanie perfuzii perednego segmenta glaza pri POU. Glaukoma, (1), 18-23. (in Russian).

- Lazarenko, V. I., & Komarovskikh, E. N. (2004). Rezul'taty issledovaniya gemodinamiki glaza i golovnogo mozga u bol'nykh POT. Vestnik oftal'mologi, (1), 32-36. (in Russian).

- Bakshinskii, P. P. (2005). Kontaktnaya lazernaya dopplerovskaya floumetriya - novyi metod issledovaniya glaznoi mikrotsirkulyatsii u bol'nykh PG. Glaukoma, (1), 8-9. (in Russian).

- Stepanova, E. A., Lebedeva, E. N., & Matnenko, T. Yu. (2005). Otsenka krovosnabzheniya sosudov glaza i orbity pri razlichnykh variantakh techeniya glaukomy. Glaukoma, (1), 13-15. (in Russian).

- Marenkova, M. I. (2005). Ul'trazvukovaya dopplerografiya v otsenke narushenii gemodinamiki glaza u bol'nykh s sosudistoi patologiei: avtoref. ... kand. med. nauk. Obninsk. (in Russian).

- Fridman, F. E., & Kruzhkova, G. V. (1996). Ul'trazvukovaya dopplerografiya pri diagnostike perednei ishemicheskoi neiropatii i odnostoronnego ekzoftal'ma. Moscow. (in Russian).