Тихоокеанские регионы США и России в национальных банковских системах (1980-е - 2010-е гг.)

Бесплатный доступ

В статье на основе исторической и современной статистики рассматривается роль Дальнего Востока России и тихоокеанских штатов США в банковских системах своих стран. Обращение к подобной проблематике объясняется тем, что происходящий в течение ряда десятилетий мощный экономический рывок Восточной Азии требует изучения и во многих дополнительных проекциях - например, в плане мониторинга изменений, которые за то же время произошли в относительно близких к данному макрорегиону частях России и США. Исследование сфокусировано на банковском секторе не только в силу его особого значения для всей экономики, но также из-за хорошей обеспеченности исходными статистическими данными. Кроме этого, общее состояние экономики изучаемых районов оценивалось на основе долгосрочного изменения их долей в населении своих государств. Проведенный анализ показывает, что прорыв Восточной Азии не сопровождался каким-либо сопоставимым подъемом тихоокеанских территорий США и России. Наоборот, с 1990-х гг. в американском случае замедлился рост долевых демографических показателей, а у российского Дальнего Востока началось даже их сокращение. Во многом похожей, хотя и при более сложной динамике, оказалась ситуация непосредственно в банковском секторе.

Россия, сша, тихоокеанские регионы, долгосрочные экономические тенденции, статистика, банковский сектор

Короткий адрес: https://sciup.org/147231606

IDR: 147231606 | УДК: 9 | DOI: 10.14529/ssh180307

Текст научной статьи Тихоокеанские регионы США и России в национальных банковских системах (1980-е - 2010-е гг.)

Еще с 1950-х — 1960-х гг. одной из важнейших тенденций в развитии мировой экономики стало быстрое и почти непрерывное повышение роли восточноазиатского пространства. Выдающиеся достижения сначала Японии, а затем Южной Кореи, Сингапура, Тайваня, КНР и ряда других стран привели к перемещению значительной части транснациональных торговых и финансовых потоков из Северной Атлантики на Тихий океан. Благодаря этому фундаментальному сдвигу новые возможности открылись и перед двумя огромными государствами с иной историко-географической основой, но также имеющими выход к тихоокеанским берегам — перед Советским Союзом (и в дальнейшем постсоветской Россией) и Соединенными Штатами Америки.

В данной публикации оценивается степень использования этих возможностей на примере одной, но исключительно важной (и хорошо отраженной в американской и российской статистике [2; 10; 11]) отрасли — банковского сектора. Автор ставит перед собой задачу проследить то, как на протяжении последних десятилетий, отмеченных восточноазиатским вызовом, менялись доли тихоокеанских районов США и Российской Федерации в кредитнофинансовых системах своих стран. Дополнительным мотивом для подобного сопоставления является и некоторое сходство стартовых исторических обстоятельств: если в СССР создание негосударственных банков было разрешено только с 1980-х гг., то в США как раз в это же время постепенно устранялись ограничения на филиальные сети и впервые появлялась возможность свободного ведения кредитного бизнеса на всей территории государства.

Следует также отметить, что из-за различий в национальных статистических традициях исследо- вание со стороны США охватывает только штаты, непосредственно выходящие к океану (Калифорнию, Орегон, Вашингтон, Гавайи и Аляску), а со стороны России — весь Дальневосточный экономический район, включая как береговые (Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Магаданскую и Сахалинскую области, Якутию, Чукотский автономный округ), так и континентальные (Амурскую область, Еврейскую автономную область) составляющие.

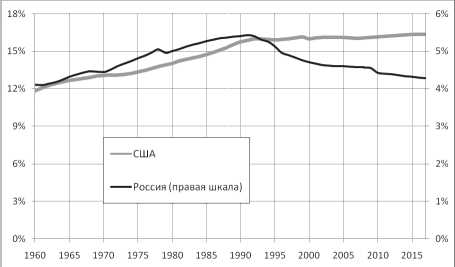

Прежде чем обратиться непосредственно к банковской проблематике, необходимо посмотреть на долгосрочные сдвиги общего плана, отраженные в демографических данных. Как показано на рис. 1, до начала 1990-х гг. и в США, и в России наблюдалось увеличение доли тихоокеанских территорий в суммарной численности населения. (Подчеркнем, что во втором случае для сохранения преемственности между советским и постсоветским временем вклад Дальнего Востока рассчитывался только по отношению к числу жителей Российской Федерации, а не всего СССР.) Однако эти тенденции объяснялись не «японским экономическим чудом» и иными внешними факторами, а внутренней логикой развития каждого из рассматриваемых государств. В Америке мощные миграционные потоки на привлекательный в коммерческом отношении Дальний Запад, особенно в Калифорнию, наблюдались еще с середины XIX века: сначала их двигателем была «золотая лихорадка», потом нефтяной бум, стремительный рост машиностроения во время Второй мировой войны и феноменальный подъем сектора высоких технологий в последующие десятилетия [9, с. 314—315, 321—323, 333—335]. На другой стороне океана развитие больших проектов ресурсного, инфраструктурного или военно-стратегического плана

(например, строительство БАМа в 1970-е — начале 1980-х гг.) определялось приоритетами государства и осуществлялось в режиме централизованного управления — но в любом случае демографическая динамика была близка к американским аналогам (рис. 1).

Рис. 1. Доли тихоокеанских регионов в общей численности населения России и США, 1960—2017 гг. Расчеты на основе данных Росстата [8] и Бюро переписей США [14]

На очень важном историческом рубеже во второй половине 1980-х — первой половине 1990-х гг., отмеченном (при огромной разнице в исходных условиях) либерализацией банковского дела в США и России, появилась возможность дополнить имеющиеся достижения прорывами по кредитно-финансовой линии. Этот вектор развития приобретал особое значение еще и потому, что банки, с характерной для них гибкостью и способностью относительно быстро создавать трансграничные связи, вполне могли бы оказаться в авангарде развития контактов с находившейся на подъеме Восточной Азией. Уже давно работавшие в тихоокеанской части США огромные финансовые холдинги с центрами в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе теперь получили исторический шанс развернуть деятельность в масштабах всей своей страны при параллельном наращивании оборотов на очень перспективных азиатских направлениях. В России, где кредитная отрасль выстраивалась практически с чистого листа, на старте довольно уверенно заявили о себе корпорации из Владивостока: к середине 1990-х гг. по собственному капиталу местных банков этот город располагался в первой десятке общего федерального рейтинга (оценка на основе данных из деловой периодики [4; 6]).

Однако в том же десятилетии произошел перелом долгосрочных базовых трендов. Особенно резкий разворот наблюдался в постсоветской России, которая по сравнению с СССР и РСФСР имела очень ограниченные бюджетные возможности для инвестиций в Дальний Восток; к тому же устойчивая нормализация отношений с Китаем позволяла несколько снизить плотность стратегического присутствия в регионе. Политические изменения и заработавшие рыночные механизмы привели к быстрому оттоку населения в Сибирь, на Урал и в центральные районы страны [5, с. 483—484]. Пройдя высшую точку в 1991 г. (8,1 млн чел. или 5,42% от всего населения России), демографические показатели Дальнего Востока начали снижаться в абсолютном и относительном выражении (рис. 1).

Тем временем затяжная рецессия 1990—1992 гг. изменила положение дел на американском Дальнем Западе. К ней добавились такие региональные факторы, как сворачивание многих военных производств в агломерации Лос-Анджелеса и падение цен на недвижимость во всей Калифорнии, последовавшее за спекулятивным строительным бумом 1980-х гг. [12, p. 394—396]. Неожиданное демографическое торможение Калифорнии было отчасти компенсировано штатами Вашингтон и Орегон, сохранившими довольно высокую скорость, но и при этом общая доля тихоокеанских территорий в населении США с того времени стала расти медленно, с большим трудом проходя путь между 15 и 16 % (рис. 1).

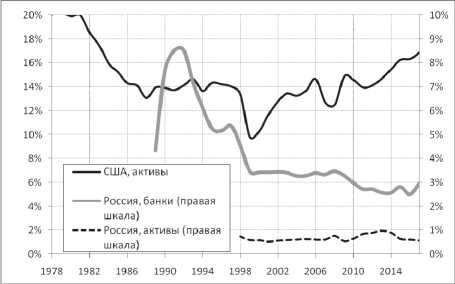

Не лучшим образом складывалась и ситуация в банковском секторе. Доля западных штатов, измеренная по активам местных кредитных холдингов, стала сокращаться еще в 1980-е гг. (рис. 2). Это происходило, главным образом, из-за неудач флагманской группы “BankAmerica” (Сан-Франциско), переживавшей серьезные внутрикорпоративные трудности. В следующем десятилетии, когда ситуация в “BankAmerica” на время стабилизировалась, возникли острые проблемы у крупнейших финансовых домов Лос-Анджелеса “Security Pacific” и “First Interstate”, прекративших существование, соответственно, в 1992 и 1996 гг. [10]. Правда, для общих показателей Дальнего Запада эти потери не выглядели слишком тяжелыми, так как остатки бизнеса лос-анджелесских корпораций были куплены соседями из Сан-Франциско (в частности, контроль над фрагментами прежнего “Security Pacific” перешел к “BankAmerica”).

Рис. 2. Доли тихоокеанских регионов России и США в национальных банковских системах по объему активов и количеству банков, 1978—2017 гг.

Расчеты на основе данных Банка России [2] , Архива Федеральной резервной системы США [10] , Федеральной корпорации США по страхованию вкладов [11]

Затем — в том числе из-за последствий этой не очень удачной сделки —вновь обозначились серьезные сбои в работе самого “BankAmerica”. В 1998 г. эта огромная, но утратившая прежнюю энергию корпорация и сама стала объектом поглощения, причем со стороны инорегионального бизнеса. В качестве покупателя выступила группа “NationsBank” из города Шарлотт (Северная Каролина), который тогда уверенно превращался во вторую, вслед за Нью-Йорком, банковскую столицу США [7, с. 139]. Очень показательным было и то, что именно “NationsBank”, несмотря на огромную удаленность Шарлотта от Тихого океана, был особенно активным в деле привлечения японского капитала для поддержки своей географической экспансии [13, p. 152].

Еще менее устойчивыми, даже с поправкой на довольно скромные размеры всего финансового сектора страны, оказались достижения местных банков на Дальнем Востоке России. Несмотря на многообещающий дебют, уже к концу 1990-х гг. такие крупные компании, как «Дальрыббанк» во Владивостоке и «Сахакредитбанк» в Якутске превратились в бизнес преимущественно локального значения. Десятки кредитных учреждений и вовсе прекратили существование — нередко после всего лишь пяти—шести лет работы. Хотя публикуемая российская статистика позволяет проводить сплошные замеры по величине активов только с 1998 г., более ранние сдвиги можно проследить по такому упрощенному показателю, как количество банковских корпораций. Одна из линий на рис. 2 показывает то, насколько драматическим было изменение данного параметра. Постоянно усиливавшееся (за исключением очень короткого периода в начале 1990-х гг.) доминирование Москвы влияло на ситуацию во всей России, но именно на Дальнем Востоке с его стремительной депопуляцией и другими проблемами снижение региональной доли было выражено особенно ярко.

Между тем экономика большинства стран Восточной Азии, преодолев глубокий, но непродолжительный кризис 1997—1998 гг., входила в XXI век в хорошей форме, позволявшей подниматься к новым производственным и технологическим вершинам. Однако этот мощный фактор, как и прежде, оказывал лишь умеренное положительное воздействие на тихоокеанские районы России и США.

В американском случае продолжался очень медленный рост демографической доли Дальнего Запада (рис. 1), обеспеченный в основном вкладом Вашингтона и Орегона. «Слабым звеном» парадоксальным образом осталась огромная 40-миллионная Калифорния, потерявшая миграционную привлекательность не только из-за уже упоминавшихся отраслевых проблем, но также из-за высоких налогов и неудачной бюджетной политики местных администраций [16, p. 27—28, 59].

Не очень убедительными выглядели и показатели банковского сектора, которому потребовалось значительное время, чтобы уверенно восстановиться после ликвидации системообразующей группы “BankAmerica”. В 2000-е гг. на Дальнем Западе появились новые точки быстрого роста (например, холдинги “Washington Mutual” в Сиэтле (Вашингтон) и “Countrywide Credit Industries” в Калабасасе (район Лос-Анджелеса, Калифорния)), однако они были слишком тесно связаны со спекулятивным и перегретым рынком недвижимости. Эти, как и многие другие, финансовые корпорации потерпели крушение во время «Великой рецессии» 2008—2009 гг. [10].

Впрочем, на огромных просторах тихоокеанской части США нашлось место и для благополучных финансовых историй. Наиболее значительный по- зитивный импульс исходил от “Wells Fargo” — крупной компании из Сан-Франциско, успешно работавшей уже более полутора веков, но остававшейся до конца 1990-х гг. в тени соседствующей группы “BankAmerica”. Теперь же, после поглощения “BankAmerica” силами из другой части страны, на передний план выдвинулся “Wells Fargo”, ставший в 2000-е — 2010-е гг. не только безусловным отраслевым лидером на Дальнем Западе, но и одним из трех—четырех крупнейших банковских холдингов США, имеющим к тому же плотное присутствие в большинстве штатов. Корпорация сегодня является и крупным международным игроком, причем с характерным набором географических приоритетов: из десяти заграничных офисов “Wells Fargo”, ориентированных на работу с другими финансовыми институтами (и потому особенно важных), семь расположены в городах тихоокеанской зоны (в Токио, Пекине, Шанхае, Гонконге, Сеуле, Тайбэе и Сингапуре) [15].

Заметную роль в финансах западного побережья играют и другие каналы трансокеанской связи. Так, в Сан-Франциско успешно действует подразделение японского кредитного гиганта “Mitsubishi UFJ Financial Group”, а в Лос-Анджелесе располагаются компании “Cathay Bank” и “Hanmi Bank” [10], ориентированные на работу, соответственно, с местными китайскими и корейскими общинами, а также со странами их исторического происхождения.

В итоге вклад океанского Запада в сумму американских банковских активов, хотя и не вернувшийся к максимальным историческим значениям, в последнее время демонстрирует уверенный рост и находится на уровне, соответствующем демографической доле этой территории (рис. 1, 2).

Выглядящие весьма умеренными достижения тихоокеанской части США все же явно превосходят (и в абсолютном, и даже в относительном выражении) показатели российского Дальнего Востока.

Пока на американском берегу продолжался, хотя и непривычно медленный, демографический рост, с другой стороны океана все так же наблюдался дальнейший отток населения (рис. 1); пока Дальний Запад США восстанавливал свою долю в национальных банковских активах, Дальний Восток РФ держался в аналогичном плане на стабильно низком уровне (рис. 2).

Мощный удар по кредитному бизнесу в этой части России нанес мировой экономический кризис 2008—2009 гг. Так, на данном этапе почти втрое сократились активы «Алмазэргиэнбанка» со штаб-квартирой в Якутске. Республика Якутия, обладающая огромными природными богатствами и мощной добывающей индустрией, упустила шанс создать финансовую надстройку соответствующих масштабов.

Правда, на фоне ограниченной реализации своих возможностей, которую демонстрировали потенциальные банковские лидеры региона (Владивосток, Хабаровск и Якутск), неожиданный рывок совершил ранее находившийся в тени Благовещенск. Относительно небольшой 230-тысячный город, являющийся административным центром далекой от океана Амурской области, вместе с тем обладает важным

Л. В. Никитин географическим преимуществом, сработавшим в постсоветское время. Отделенный от территории КНР только рекой Амур, Благовещенск, вместе со стремительно выросшим напротив него крупным китайским городом Хэйхэ, стал важным узлом трансграничных экономических связей, в том числе и в финансовой сфере.

Почти на всем протяжении 2000-х и теперь уже 2010-х гг. довольно убедительные результаты демонстрировали две корпорации с пропиской в Благовещенске — «Восточный экспресс банк» и «Азиатско-тихоокеанский банк». Подъему обоих кредитных учреждений способствовало мощное вливание в них иностранного капитала (в данном случае не азиатского, а европейского происхождения). В результате на берегах Амура сложился заметный финансовый узел с широким веером внутрироссийских и международных связей, отраженных, например, в структуре официальных корреспондентских отношений с другими банками. Показательно, что наряду с типичным для российских кредитных компаний использованием корсчетов во Франкфурте-на-Майне, банки Благовещенска предпочитают развивать и такие направления, как Пекин, Харбин, Шанхай, Гонконг, Сеул, Токио и Улан-Батор [1; 3].

Впрочем, при всех стараниях Благовещенска, частично сдавшего прежние позиции в середине 2010-х гг., а также Владивостока и других городов доля рассматриваемого региона в российский банковских активах сейчас составляет лишь 0,6 % (рис. 2). Этот результат выглядит низким даже с учетом того, что и в других частях России относительные показатели местного кредитного сектора подавляются огромным финансовым кластером Москвы.

Едва ли можно назвать впечатляющими и общие итоги трех-четырех минувших десятилетий.

США и Россия, обладающие большими возможностями в плане развития связей с новыми индустриальными гигантами Дальнего Востока и участвующие в работе форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), соответственно, с 1989 и 1998 гг., по своим внутренним характеристикам сохраняют сильную привязку к исходным историческим территориям. Атлантические штаты США по ряду параметров удерживают превосходство над тихоокеанскими, а европейская часть России (особенно если рассматривать ее вместе с Уральским Федеральным округом) по демографическим и экономическим показателям безусловно превосходит огромное пространство, раскинувшееся дальше к востоку. Такая же картина наблюдается и в специально рассмотренной здесь банковской отрасли.

Важно, однако, подчеркнуть и явное различие между двумя странами. Американские долевые показатели присутствия на Тихом океане, при всей их умеренности (16,4 % населения и 16,9 % банковских активов, со склонностью к росту), все же контрасти- руют с аналогичными данными для России (4,3 % населения и 0,6 % активов при продолжающемся снижении) (рис. 1, 2). Необходимый в этой сфере последующий мониторинг позволит оценить то, насколько представленная здесь картина сможет измениться под воздействием новых стимулирующих факторов (например, в связи с проведением в 2012 г. саммита АТЭС во Владивостоке и принятием в 2016 г. федеральной программы «Дальневосточный гектар»).

Список литературы Тихоокеанские регионы США и России в национальных банковских системах (1980-е - 2010-е гг.)

- Азиатско-тихоокеанский банк. Список банков-корреспондентов (счета типа «Ностро») по состоянию на 1 апреля 2018 г. - URL: https://www.atb.su/upload/doc/requisites.pdf (дата обращения: 14.04.2018).

- Банк России. Справочник по кредитным организациям. - URL: https://www.cbr.ru/credit/main.asp (дата обращения: 10.02.2018).

- Восточный экспресс банк. Основные корреспонденты. - URL: https://www.vostbank.ru/upload/iblock/7ea/Spisokosnovnykh-korrespondentskikh-schetov.doc (дата обращения: 14.04.2018).

- Деньги. - 1996. - 24 апр.

- Зайончковская, Ж. А. Миграции и демографическое будущее Сибири и Дальнего Востока / Ж. А. Зайончковская // Россия и ее регионы в XX веке: территория - расселение - миграции. - М.: О.Г.И., 2005. - С. 479-490.

- Коммерсант. - 1994. - 18 мая.

- Никитин, Л. В. Нью-Йорк, Сан-Франциско и Шарлотт: новейшая история борьбы за лидерство в банковской системе США (1970-е - середина 2010-х гг.) / Л. В. Никитин // Новая и новейшая история. - 2015. - № 3. - С. 128-144.

- Росстат. Регионы России. Социально-экономические показатели. - URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 (дата обращения: 10.02.2018).

- Смирнягин, Л. В. Районы США: портрет современной Америки / Л. В. Смирнягин. - М.: Мысль, 1989. - 379 с.

- Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Institution Directory. - URL: https://www5.fdic.gov/idasp/advSearchLanding.asp (дата обращения: 27.03.2018).

- Federal Reserve Archival System for Economic Research (FRASER). - URL: https://fraser.stlouisfed.org (дата обращения: 25.12.2017).

- History of the Eighties - Lessons for the Future. Vol. I. Washington (D. C.): FDIC, 1997. - 574 pp.

- Seidman, L. W. Full Faith and Credit: the Great S&L Debacle and Other Washington Sagas / L. W. Seidman. - Washington (D. C.): Beard Books, 2000. - 315 pp.

- U.S. Census Bureau. - URL: http://www.census.gov/population (дата обращения: 21.03.2018).

- Wells Fargo. Commercial. International Services. International Locations and Contacts. - URL: https://www.wellsfargo. com/com/international/locations/global-financial-institutions (дата обращения: 28.03.2018).

- Whitney, M. Fate of the States: the New Geography of American Prosperity / M. Whitney. - New York: Penguin Group (USA), 2013. - 272 pp.