Тип личности как основа индивидуализации стиля деятельности в спорте

Автор: Бардамов Гаврил Борисович

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Психолого-педагогические аспекты обучения, воспитания и формирования личности

Статья в выпуске: 5, 2009 года.

Бесплатный доступ

Данная работа посвящена определению взаимозависимых групп первичных, вторичных свойств темперамента спортсмена-борца, в которых выделяются три доминирующих по направленности вида: психическая активность, эмоциональность и селективность. Данные виды взаимодействуя друг с другом обеспечивают оптимальный уровень его поведения. Учет психодинамических свойств способствует формированию у борцов индивидуального стиля деятельности.

Стиль деятельности, интроверт, экстраверт, первичные и вторичные свойства темперамента

Короткий адрес: https://sciup.org/148178861

IDR: 148178861 | УДК: 796

Текст научной статьи Тип личности как основа индивидуализации стиля деятельности в спорте

В отечественной и зарубежной науке имеется немало работ, посвященных различным аспектам методологического обоснования процессов формирования и развития личности.

На основе своих теоретико-методологических положений К. Юнгом выделяются типы личности с интровертированной и экстравертированной направленностью. По нашему мнению, учет этих свойств темперамента позволит моделировать поведенческие стили деятельности спортсменов-борцов. Мы считаем, что учет индивидуально-когнитивного стиля соревновательной деятельности с характерным темпераментом и эмоциональной стабильностью позволит повысить надежность выполнения тактико-технических действий борцов и соответственно эффективность их соревновательной деятельности.

Прогнозируемая задача исследования определяется прежде всего потребностью в выработке методологических и прикладных научно-обоснованных положений и рекомендаций по вопросу оптимизации тренировочной нагрузки конкретного спортсмена с целью направленного формирования индивидуального стиля спортивной деятельности. В связи с этим особую значимость в условиях многолетней подготовки спортсменов приобретает раскрытие сущностной основы индивидуума на основе изучения его внутренних психодинамических свойств (на примере проявления темперамента), которые органично определяют характерный тип интровертов (в большинстве случаев меланхолика, флегматика) и экстравертов (соответственно холерика, сангвиника).

Представляется, что системный подход к анализу, описанию и изучению внутренних динамических свойств темперамента может способствовать разработке доступных методик оперативной диагностики и регуляции психофункционального состояния организма и применению их в управлении тренировочным процессом.

В основу теоретического обоснования и практической разработки технологии оперативной диагностики и регуляции психофункционального состояния организма легли результаты анализа литературы и проведенных исследований многих ученых (Rotter I.B., 1966; Birod М., 1983; Запорожец А.В., 1986; Сиротин О.А., 1996; и др.). Результаты анализа натолкнули на мысль о необходимости учета индивидуально-типологических свойств интровертов и экстравертов в процессе учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. Так, например, M. Birod пишет: «Интроверты и экстраверты сильно отличаются между собой в поведении. Так, типичный интроверт подвержен уединению, скромен, предпочитает получать информацию из книг, нежели от людей, любит планировать свою деятельность, стремится к упорядоченному поведению, соблюдает моральные нормативы, неагрессивен. Типичный экстраверт общителен, склонен к многочисленным контактам, разговорам, информацию предпочитает получать из бесед, нежели из книг, склонен к рискованному поведению, действует под влиянием момента, оптимистичен, агрессивен» [2, с. 58].

А.В. Запорожец (1986) приходит к выводу, что основой двигательной активности, обусловливающей процесс развития спортивного мастерства интровертов и экстравертов, являются различия в уровнях оптимальной активации. У интровертов этот уровень ниже, чем у экстравертов. По мнению автора, данный показатель у экстравертов выше за счет более высокого уровня собственной активации внутреннего энергетического потенциала, которую необходимо учитывать при изучении нового движения [3, с. 127].

О.А. Сиротин на основе экспериментального материала по этим признакам дает следующее описание: «Интроверт придает большое значение безошибочности выполнения двигательного задания, и на эту деятельность он минимально снижает скорость, а экстраверт, наоборот, расположен к более высокой скорости выполнения задания, не придает значения при этом точности выполнения элементов движения. Хотя они начинают выполнять задание быстрее и лучше интровертов, но затем в конце работы им уступают в качестве овладения тактикотехническим действиям» [7, с. 122].

В настоящее время большинство ведущих авторов (В.С. Мерлин, В.Д. Небылицин, Б.М. Теплов и др.) придерживается мнения, что оперативная диагностика и регуляция психофункционального состояния организма оправданно осуществлять с учетом проявляемых свойств темперамента и его психодинамических компонентов, участвующих в процессе управления двигательной деятельностью. На этой основе гипотеза нашего исследования предполагает, что определение концептуальной содержательной основы темперамента и его психодинамических компонентов позволит моделировать поведенческие стили деятельности спортсмена-борца.

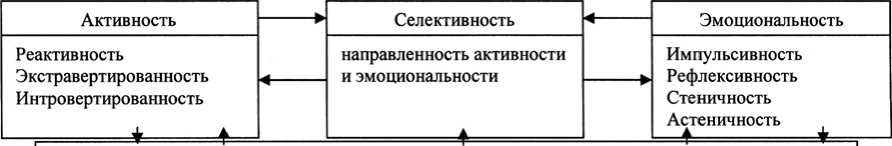

Предварительный литературный анализ теоретико-методологических положений данной проблемы, представленный в монографии [1, с. 98-177], позволил определить, а в последующем и систематизировать взаимозависимые группы первичных, вторичных свойств темперамента индивида, среди которых выделяются три компонента: психическая активность, эмоциональность и селективность, характеризующие выборочную направленность психической активности и эмоциональности поведения спортсмена-борца. Взаимодействуя друг с другом, они обеспечивают оптимальный уровень его поведения, характер регуляции и непроизвольное распределение психической активности и эмоциональности по структурным направлениям проявления поведенческой деятельности (рис. 1).

Вторичные свойства темперамента ♦ * + ♦ ♦

|

Доминирующий вид активности |

||||

|

псимо-торная |

речед-вига- тель ная |

поисково-позна-ватель |

волевая |

кому-катив-ная |

|

Психодинамическая активность |

||||

|

интенсивность |

энергич ность ____________।__________________ |

вариативность |

пла-стич-ность |

сензи-тив-ность |

|

Доминирующая модальность |

||||

|

радость |

гнев |

страх |

печаль |

тревога |

|

Психодинамическая эмоциональность |

||||

|

интенсив-ность |

устойчивость |

вариативность |

возбудимость .1. |

впе-чатли-тель- |

|

Первичные свойс |

гва темперамента |

|

Энергодинамические признаки |

|||

|

морфологические |

Функциональные |

||

|

Отдел мозга |

Отдел органов чувств |

Отдел реактивности мышц |

Отдел работоспособности мышц |

|

Энергодинамические признаки |

|

|

нейропсихические |

нейрофизиологические |

|

Общих свойств нервной системы |

|

|

Первой и второй сигнальной систем |

|

■► Интеграционные свойства ♦

Рис. 1. Основные компоненты интеграционных свойств темперамента, определяющих непроизвольную направленность активности и эмоциональности индивидуума в проявлении индивидуального стиля деятельности

Из рисунка 1 видно, что интеграционные свойства поведенческой деятельности интроверта и экстраверта вбирают в себя две группы управляющих признаков: доминирующий и энергодинамический. Они определяют направленность (первичных и вторичных свойств) активности и эмоциональности спортсмена-борца в проявлении поведенческой деятельности в зависимости от условия и ситуации конфликтного поединка. При этом направленность первичных и вторичных свойств выполняет функцию управления по регуляции влияния взаимозависимых компонентов для проявления психической активности и эмоциональности. Так, оценочные параметры первичного управления и регуляции прямо пропорционально согласуются с энергодинамическими признаками селективного компонента психомоторики – интенсивностью (скорость-темп реакций и действий), эргичностью (сила, интенсивность стремлений, реакций и действий), вариативностью (широта, разнообразие приемов и действий), пластичностью (легкость и скорость переключения с одних программ двигательных действий на другие) и сензитивностью.

Компоненты вторичного управления воздействуют на характерные свойства активности и реактивности спортсмена-борца, а также фиксируют его уровень эмоциональности: импульсивности, рефлективности, стеничности и астеничности, по результатам которой выявляются различительные признаки экстравертированности, интровертированности поведенческой дея- тельности спортсмена-борца. По этим признакам производится избирательный отбор доминирующего вида вторичных свойств его активности: психомоторной, речедвигательной, поисково-познавательной, волевой, коммуникативной, со своеобразным эмоциональным оттенком. Эмоциональный оттенок показателя характеристик активности фиксируется по признакам доминирующей модальности (радость, настрой, страх, гнев, тревога). Перечисленные компоненты составляют первую подгруппу вторичного управления и регуляции. Вторая его подгруппа включает в себя психодинамические свойства активности: интенсивность (сила, глубина), эр-гичность (длительность протекания эмоций), вариативность (широта и разнообразие эмоциональных переживаний), пластичность (гибкость), сензитивность (эмоциональную впечатлительность). А также свойства психодинамической модальности эмоции, которая оценивается следующими показателями: интенсивностью, вариативностью, возбудимостью, устойчивостью, впечатлительностью.

Селективный компонент управления и регуляции как бы интегрирует все признаки темперамента, выступая системообразующим началом. В нем участвуют физиологические и нейрофизиологические функции организма. Он представлен интеграционными свойствами проявления психической активности (активностью-реактивностью, интровертированностью-экстравертированностью) и эмоциональности (стеничностью-астеничностью, импульсивностью-рефлексивностью) (рис. 1).

Содержательный анализ признаков и свойств, входящих в набор характеристик темперамента, свидетельствует о наличии двух измерений: количественном и качественном. К первой группе можно отнести все временные (скоростно-темповые) свойства, их силу, глубину, длительность протеканий, широту и разнообразие эмоциональных переживаний, эмоциональную возбудимость и впечатлительность и т.д. Ко второй группе – векторные признаки свойств темперамента, определяющие оценочные мерки доминирующей и энергодинамической мощности по разным компонентам проявления психической активности и модальности эмоций и, по существу, выполняющие функцию селекции по направленности выбора экстравертированности и интровертированности.

В целях определения их влияния на динамику формирования «школы движений» в интенсивных условиях тренировочного процесса нами было проведено экспериментальное исследование проявления вышеперечисленных компонентов и свойств темперамента в индивидуальном стиле соревновательной деятельности спортсмена-борца.

Гипотеза данного этапа исследования: целенаправленное управление признаками темперамента спортсмена-борца позволит более продуктивно ускорить индивидуальный процесс формирования «школы движений».

С помощью анкетирования, интервьюирования и последовательного составления профес-сиограммы борцов удалось сгруппировать экспериментальные группы. В эксперименте приняли участие борцы (n =20), которые были распределены на две группы: интроверты (n =10) и экстраверты (n =10) с учетом возраста, спортивной квалификации и физической подготовленности. Содержание экспериментальной методики разрабатывалось при помощи аналитической компьютерной программы «NeuroPro 0.25». Комплексное психофизиологическое обследование лиц, занимающихся борьбой, включало исследование следующих параметров: функциональное состояние организма человека с помощью субъективной самооценки самочувствия, активности, настроения (САН); анализ кратковременной памяти, концентрации и переключения внимания (по тесту Грюнбаумана); личностные особенности (по 16-факторному личностному опроснику Кеттелла и по программе автоматизированного пульсодиагностического комплекса тибетской медицины, разработанной БНЦ СО РАН г. Улан-Удэ РБ В.В. Бороноевым в соавт., 1984); анализ соревновательной деятельности спортсменов-борцов. Для выявления особенностей во взаимосвязях и отношениях изучаемых показателей был произведен корреляционный анализ по коэффициенту Спирмена.

В результате эксперимента определялось (прогнозировалось) оптимальное изменение показателей психофизиологического состояния и поведения спортсменов-борцов (интровертов и экстравертов). На основании полученных данных подбирались соответствующие средства и методы развития двигательных качеств, развития значимых психодинамических свойств личности и профилактики негативных форм в процессе формирования индивидуального стиля ведения соревновательного поединка.

Результаты проведенного нами экспериментального исследования показывают, что борец склонен в различных экстремальных ситуациях процесса обучения и совершенствования, а также выполнения разнообразных двигательных задач в соревновательных условиях действовать с присущим ему локусом контроля. Так, спортсмены интровертированного типа в учебнотренировочных схватках наиболее часто в стойке применяют переводы в партер с захватом ног руками (29,9-45,7%) и броски наклоном с этого захвата (7,3-11,0%). Спортсмены экстраверти-рованного типа более склонны к проведению контрдействий: накрывания (5,7%); сбивания и броски «мельницей», сбивания на спину «зашагиванием» (2,2-3,2%); броски «подворотом» (1,52,2%); сбивания на спину с зацепом (1,4-2,0%).

Для достоверности нами дополнительно были проведены сравнения спортивнотехнических показателей борцов, полученных на всероссийских и международных турнирах, с показателями чемпионата России (основного соревнования года, перед чемпионатами Европы и мира). Результаты показывают, что борцы (интроверты и экстраверты) на ответственных соревнованиях (чемпионат России) выявленные технические действия выполняют более результативно, чем на различных турнирах, эти показатели достоверно различаются (r=±0,657 при P<0,05).

С целью выявления частоты, эффективности и результативности влияния методики регуляции психодинамических свойств на двигательную активность нами был произведен расчет коэффициента корреляции физической подготовленности с 4 критериями технико-тактического мастерства борцов, где были обнаружены 19 статистических связей. Из выделенного числа коррелируемых пар 17 статистически различаются (при P<0,01 – 3 пары и при P<0,05 – 14 пар). Наиболее значимая парная корреляционная связь обнаружена в следующих показателях:

-

1. Работоспособность (усл. ед.) М=107,74.

-

2. Интервал атаки (с) М=52,33: r=-0,999 при P<0,01 (прямая отрицательная корреляция).

-

3. Силовая выносливость (кол-во раз) М=7,81 – эффективность техники (баллы) М=1,42: r=0,999 при P<0,01 (прямая положительная корреляция).

-

4. Силовая выносливость (кол-во раз) М=7,81 – результативность техники (баллы) М=1,42: r=0,999 при P<0,01 (прямая положительная корреляция).

Результаты эксперимента говорят о том, что успешность регуляции спортсменом-борцом своей деятельности в условиях соревновательной деятельности во многом зависит от его способностей адекватно воспринимать и оценивать ситуацию соревновательной схватки и составляющих элементов этой деятельности. Однако любые возможные приписывания ответственности за исход соревновательного поединка целиком интернальным факторам (способностям, усилиям) или приписывания ответственности исключительно только внешним условиям (случаю, судьбе, помощи других людей) ухудшают продуктивность и действуют разрушительно на психику спортсменов-борцов (особенно на экстравертов), вызывая своеобразную неуверенность в себе при решении двигательной задачи. Тогда как спортсмены-борцы (интроверты) находят различные пути решения этой задачи, которые в условиях соревновательной деятельности оказываются позитивными в достижении намеченной цели. Эти данные согласуются с приводимыми выше сведениями.

Результаты эксперимента подтверждают, что выделенные компоненты у спортсменов-борцов, у интровертов и экстравертов (в совокупности), своеобразно влияют на различительные особенности проявления своей «индивидуальности» в спортивном состязании, определяя модус его индивидуальной деятельности, переходящий затем в определенный типовой индивидуально-когнитивный стиль соревновательной деятельности. В ней выделяются три основных, ведущих компонента психодинамической реакции темперамента, которые создают предпосылки для типологизации спортивного мастерства спортсменов-борцов: первый относится к сфере общей психической активности, второй – к его моторике, а третий – к эмоциональности (табл.1).

Анализ оценочных показателей двух групп показывает, что степень устойчивости психической активности, как у интровертов, так и у экстравертов, в начале первых двух минут схватки одинакова, но к концу соревновательного поединка (на четвертой минуте) у борцов-интровертов наблюдается незначительное понижение этого показателя с 52,2 на 51,3 процентных единиц. У борцов-экстравертов активность также понижается, с 21,3 до 47,8 единиц. При этом стадия врабатываемости психодинамической реакции у борцов-интровертов осуществля- ется быстрее (72,6-27,4), чем у борцов-экстравертов (67,3-32,7). Объясняется это тем, что уровень активности психомоторики в начале поединка у обеих борцовских (азиатских) групп варьируется от вялости, инертности, пассивного созерцания и до приведения себя к высшим степеням энергетической мощности, поэтому психодинамическая реакция включается на стремительность решения двигательной задачи.

Таблица 1

Показатели влияния психодинамической реакции в условиях соревновательного поединка на выполнение ТТД спортсменами-борцами (%)

|

Характерные компоненты психодинамической реакции |

Процентное соотношение оцененных ТТД |

|||

|

Интроверты |

Экстраверты |

|||

|

1-2 мин |

3-4 мин |

1-2 мин |

3-4 мин |

|

|

Устойчивость психической активности |

52,2 |

48,7 |

51,3 |

47,8 |

|

Активность психомоторики |

72,6 |

27,4 |

67,3 |

32,7 |

|

Адаптивно-устойчивая эмоциональность |

33,4 |

66,4 |

42,7 |

47,3 |

Постоянный подъем адаптивно-устойчивой эмоциональности (у борцов-интровертов от 33,4 до 66,4%, а у борцов-экстравертов от 42,7 до 47,3%) способствует повышению таких показателей двигательной функции, как сила, интенсивность, скорость выполнения двигательного действия. Так, если у борцов-интровертов эти качественные признаки характерны в едином исполнении и целостность исполнения практически сохраняется в течение всего соревновательного поединка, то у борцов-экстравертов они ярко проявляются в начале первого периода, но к концу поединка их сила понижается из-за того, что теряется монолитность.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

-

1. Концептуальная содержательная основа интеграционных свойств темперамента определяет непроизвольную направленность активности и эмоциональности спортсмена-борца (интроверта, экстраверта) в проявлении поведенческой деятельности. Содержательный анализ признаков и свойств, входящих в набор характеристик темперамента, свидетельствует о наличии трех управленческих и регуляционных компонентов: психическая активность, эмоциональность и селективность. Указанные психодинамические свойства имеют вектор единой энергетической характеристики, его сила отражается в динамике внешнего проявления психической активности интроверта и экстраверта в условиях спортивного противоборства.

-

2. Основным регуляционным компонентом, влияющим на формирование индивидуального стиля ведения поединка в различных экстремальных ситуациях процесса обучения и совершенствования, а также выполнения разнообразных двигательных задач в соревновательных условиях, являются присущие конкретному спортсмену-борцу оперативность, точность и надежность применяемых тактико-технических действий, определяющие модус его индивидуальной деятельности. Достоверность этого положения опирается на анализ показателей психодинамической реакции в условиях соревновательного поединка на выполнение тактикотехнических действий борцами, где показатель устойчивости психической активности у интровертов и экстравертов на первых минутах схватки одинаково понижается, а вот к концу схватки у борцов-интровертов она повышается на 1,1%.

-

3. Определено, что борцы (интроверты и экстраверты) на ответственных соревнованиях (чемпионат России) тактико-технические действия выполняют более результативно, чем на различных турнирах, эти показатели достоверно различаются (r=±0,657 при P<0,05), что говорит об эффективности экспериментальной методики. Результаты выявления частоты, эффективности и результативности влияния методики регуляции психодинамических свойств на двигательную активность показывают, из 19 17 коррелируемых показателей статистически различаются (при P<0,01 – 3 показателя и при P<0,05 – 14 показателей).

-

4. Результаты исследования показали, что эффективность формирования индивидуального стиля ведения соревновательного поединка борцов возрастает, если осуществляется в опре-

- деленной логической последовательности: подготовка функционально значимых качеств и свойств психомоторики; объединение отдельных компонентов психодинамических реакции в единое действие; переключение внимания с процесса выполнения двигательного действия на его результат; формирование индивидуально-своеобразного ритма движения при выполнении тактико-технических действий; формирование умения произвольно менять ритм тактикотехнических действий.