Типологическая характеристика хантыйского вокализма по данным казымского и сургутского диалектов

Автор: Тимкин Тимофей Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 9 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье сопоставлены принципы организации системы гласных фонем двух диалектов хантыйского языка: казымского, относящегося к западной диалектной группе, и восточного, относящегося к восточной группе. Обосновывается необходимость привлечения экспериментально-фонетических данных для типологического описания фонологии идиома. Для сургутского диалекта, ранее имевшего только слуховое описание фонетики, приводятся экспериментально-акустические данные, полученные на материале новейших полевых записей с использованием программного обеспечения Praat. На основе анализа базы из 130 слов, прочитанной пятью информантами, установлены параметры длительности, первой и второй резонансных частот (формант) гласных звуков, произведена инвентаризация гласных аллофонов и предложена фонологическая интерпретация. Выделено 13 гласных фонем для тром-аганского говора (/i:/, /i:/, /u:/, /e:/, /o:/, /ɔ:/, /a:/, /u/, /e/, /o/, /ɛ/, /ɔ/, /a/), 12 для юганского (/i:/, /i:/, /u:/, /e:/, /o:/, /ɔ:/, /a:/, /u/, /e/, /o/ /ɛ/, /a/). Новые сургутские данные сопоставлены с ранее публиковавшимися данными по казымскому диалекту. С опорой на положения Н. С. Трубецкого о типологии фонологических систем тип хантыйского вокализма определен как смешанный треугольно-линейный. Подсистема первого слога определена как треугольная с тремя тембровыми классами (высокий - передний ряд, неогубленность; средний - средний ряд, слабая огубленность; низкий - задний ряд, огубленность), тремя подъемами для казымского диалекта, четырьмя для сургутского. Подсистема непервого слога определена как линейная с одним смешанным тембровым классом и сохранением противопоставления по подъему. Система осложнена фонологической долготой в подсистемах первого и непервого слогов, при этом сила оппозиции по долготе оценивается как слабая.

Хантыйский язык, экспериментальная фонетика, фонология, лингвистическая типология

Короткий адрес: https://sciup.org/147220025

IDR: 147220025 | УДК: 811.511.142 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-9-66-80

Текст научной статьи Типологическая характеристика хантыйского вокализма по данным казымского и сургутского диалектов

Timkin T. V. Typological Characteristics of the Khanty Vocalism Based on Data of Kazym and Surgut Dialects. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2018, vol. 17, no. 9: Philology, p. 66–80. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-79192018-17-9-66-80

Принципы типологического описания вокалических систем

Типологическое описание фонетических систем языков мира предполагает как рассмотрение инвентаря фонетических единиц, каждая из которых характеризуется собственным набором признаков, так и классификацию принципов организации системы в целом. Исчисление возможных комбинаций элементов, составляющих систему, представляется важной задачей для уточнения описания отдельных идиомов и для понимания закономерностей устройства языка. Специфика типологической фонетики состоит в том, что описываемые единицы должны рассматриваться одновременно и в фонологическом, и в субстанциональном аспектах. Обобщая данные о фонологии различных языков, следует рассматривать фонологические признаки не как абстрактные классификационные параметры, функционирующие независимо от их физической и артикуляционной сущности, а как взаимоотношение артикуляций, представленных в идиоме.

Для типологической фонетики основополагающей являются работа [Трубецкой, 2000] (первое издание ‒ 1939 г., русский перевод ‒ 1960 г.), где описаны возможные способы организации фонетических систем.

Н. С. Трубецкой выделял несколько основных типов вокалических систем в языках мира: линейный, треугольный и четырехугольный. Для систем всех типов фонологическим является противопоставление по подъему, однако признаки ряда и огубленности имеют различный характер в системах разных типов. Так, для линейных систем ряд и огубленность обусловлены консонантным контекстом и не являются фонологически значимыми. В четырехугольных системах для различения гласных могут использоваться и ряд, и огубленность, и оба признака вместе, причем корреляции по данным признакам функционируют одинаково во всех подъемах. В треугольных системах количество гласных фонем убывает при переходе от верхнего подъема к нижнему, и в нижнем подъеме представлен только один – среднерядный – тембр [Трубецкой, 2000. С. 103].

Для треугольных систем описаны следующие закономерности. В переднем и заднем ряду более открытые гласные реализуются ближе к среднему ряду, причем для переднего ряда эта тенденция выражена ярче. В треугольных системах выделяется средний ряд, представленный открытым гласным /а/, а в ряде случаев также гласными верхнего и среднего подъемов. Верхний или средний гласные среднего ряда могут играть роль нейтрального гласного, представленного в позиции нейтрализации или редукции.

-

Н. С. Трубецкой отмечал, что ряд и огубленность не являются вполне независимыми друг от друга признаками. Это положение подтверждается и работами по моделированию речепроизводства средствами акустики [Фант, 1964]. Так, акустическим коррелятом ряда является вторая резонансная частота передаточного тракта (вторая форманта, или F2). Меньшее значение F2 соответствует заднему ряду, большее – переднему. В то же время огубленность вызывает понижение всех формант, также особо выраженное для F2.

Развитие акустической теории речеобразования было связано с идеей, что каждый признак, выделяемый в артикуляционной фонетике, имеет свой акустический коррелят. В качестве коррелята ряда был предложен признак компактности / диффузности, характеризующий соотношение частот F1 и F2, а в качестве коррелята огубленности – признак бемольности, характеризующий понижение частоты всех формант [Якобсон, 1962].

Однако в реальной экспериментальной практике не всегда можно определить, как следует трактовать сближение F1 и F2 – как компактность или как бемольность.

Развитие экспериментальной фонетики показало, что параметр F2 позволяет со всей четкостью отделять неогубленные переднего ряда от огубленных заднего ряда. Однако огубленные передние, огубленные средние, неогубленные средние и неогубленные задние имеют тенденцию реализоваться в близких диапазонах F2. Задача создания независимых акустических коррелятов ряда и огубленности не нашла до сих пор единого общепризнанного решения [Hayward, 2013. С. 291–295].

Акустическая связанность признаков ряда и огубленности не могла не повлиять на типологию фонетических систем. Так, известны следующие универсалии: а) среди гласных переднего ряда обязательно есть неогубленные; б) среди гласных заднего ряда обязательно есть огубленные; в) в среднем ряду крайне редко огубленные противопоставляются неогубленным; г) в треугольной системе противопоставление по огубленности может быть как в переднем, так и в заднем ряду, но никогда в переднем и заднем ряду одновременно (для четырехугольной системы это возможно) [Кодзасов, 2001. С. 410–417].

Эти данные говорят в пользу гипотезы, высказанной еще Н. С. Трубецким, что при описании гласных следует говорить о противопоставлении тембровых классов. Высокий тембр достигается переднерядной артикуляцией без огубленности, низкий тембр достигается заднерядной артикуляцией и огубленностью. Средний тембровый класс в разных языках связан с различными артикуляциями: переднерядной огубленной, среднерядной огубленной, среднерядной неогубленной, заднерядной неогубленной.

На характеристику устройства инвентаря тембров накладываются такие типологические параметры, как количество ступеней фонологической долготы, наличие дифтонгов и фонологически значимых дополнительных артикуляций назализации или фарингализации.

Таким образом, типологическое описание вокалической системы должно включать следующие параметры:

-

а) тип системы – линейная, треугольная или четырехугольная;

-

б) количество степеней подъема;

-

в) состав тембровых классов, способ организации тембровых классов артикуляционными признаками ряда и огубленности;

-

г) количество ступеней фонологической долготы и сила оппозиции по долготе;

-

д) наличие дополнительных артикуляций и сила соответствующих оппозиций.

О возможности типологического обобщения на материале имеющихся описаний хантыйской фонологии

Хантыйский язык, относящийся к финно-угорской семье уральской языковой общности, был описан на материале различных диалектов: казымского, шурышкарского, обдорского западно-хантыйской диалектной группы, а также сургутского и ваховского, относящихся к восточно-хантыйской диалектной группе. Однако среди описаний хантыйского вокализма только работа Г. Г. Куркиной на материале казымского диалекта является экспериментальной [Куркина, 2000], тогда как остальные описания составлены слуховым методом ([Шал, 1976; Терешкин, 1981; Хонти, 1993; Чепреги, 2016]).

Состав гласных хантыйского языка значительно варьирует по диалектам. Общехантыйскими чертами, как правило выделяемыми в слуховых описаниях, является противопоставление по двум рядам, трем подъемам, двум степеням фонологической длительности и огубленности. Ударение, по имеющимся данным, фиксировано на первом слоге, всегда корневом, поэтому вокализм подразделяется на подсистему первого слога и непервого слога, при этом непервый слог характеризуется меньшим инвентарем фонем и тенденцией к сокращению гласных.

Традиционные слуховые описания сыграли важную роль для кодификации хантыйского языка, для выработки орфографических норм и создания учебных пособий. Тем не менее следует признать, что эти данные недостаточны для обобщений типологического характера. Различительные признаки должны быть описаны не только как абстракции, противопоставляющие фонемы, но и как взаиморасположение артикуляционных зон.

Например, для хантыйского языка описывается противопоставление двух кратких /а/: переднего и заднего, что свидетельствует о четырехугольном характере системы. В то же время централизованный нейтральный гласный – черта скорее треугольной системы.

Такие противоречия говорят о необходимости привлечения экспериментальных данных к типологическому описанию фонологии.

Наши положения о хантыйском вокализме основываются на экспериментально-акустическом описании двух диалектов: казымского и сургутского. Данные по казымскому диалекту приводятся по работе [Куркина, 2000]. Экспериментальные данные по сургутскому диалекту получены нами на материале полевых записей Института филологии СО РАН. Транскрипция данных записей, выполненная методом слухового анализа Н. Б. Кошкаревой и Н. С. Уртегеше-вым, опубликована в работах [Уртегешев, 2017а; Уртегешев, 2017б].

Материалы и методы исследования сургутского вокализма

Наше исследование сургутского вокализма основано на анализе базы, включающей 130 слов в троекратном прочтении пятью информантами – носителями юганского и тром-аганско-го говоров сургутского диалекта. В ходе записи дикторам предлагался русскоязычный перевод слова в качества стимула.

Записи были спектрографированы при помощи компьютерной программы Praat с использованием широкополосного фильтра, настроенного на полосу шириной 260 Гц. На основании слухового анализа и визуального анализа спектрограмм записи были вручную сегментированы, после чего для каждого гласного были измерены следующие параметры: длительность и частота первых трех формант. Использовался механизм автоматического определения фор- мантных частот программы Praat, позволяющий производить максимально точные измерения. Для получения наилучших результатов мы оперировали параметром Number of Formants, который задает чувствительность автоматического поиска формант. Неправильное значение данного параметра может приводить к искажениям данных разного рода. Каждый замер проверялся на соответствие автоматически определенных данных значениям, наблюдаемым на спектрограмме. В случае расхождения результатов параметр Number of Formants корректировался.

Серьезной проблемой при интерпретации экспериментальных данных, полученных объективными методами, является то, что акустические характеристики звуков речи подвержены значительным колебаниям под влиянием нерелевантных факторов, таких как пол, возраст, темп речи, индивидуальные особенности тембра говорящего. Для того чтобы нивелировать незначимые колебания параметров, сохранив противопоставление основных звукотипов, предложены различные алгоритмы нормализации – статистической обработки, приводящей данные от различных информантов в сопоставимый формат.

Для нормализации данных по долготе звука использовалась методика измерения относительных длительностей. Идея методики заключается в том, что абсолютные длительности, измеренные в миллисекундах, пересчитываются в процентном соотношении так, что за сто процентов берется отношение общей длительности словоформы к количеству сегментов в ней. Относительная длительность, таким образом, вычисляется по формуле x n x *n 100, ОД ОДС *

где x – длина звука (мс), n – количество звуков в словоформе,

ОДС – общая длительность словоформы (мс).

Для нормализации данных по тембру использовалось несколько алгоритмов, среди которых наиболее убедительные данные показывает нормализация Лобанова – фонетическое применение общенаучного статистического метода, известного как z -шкала. Данный метод заключается в том, что формантные частоты, измеренные в герцах, пересчитываются для каждого информанта по его индивидуальной шкале: за ноль берется среднее значение частоты по данному информанту, а за единицу – среднеквадратическое отклонение по данному информанту. После z -шкалирования данные по всем информантам сводятся в единую базу.

Для описания артикуляций по акустическим данным, как правило, опираются на положение, что первая резонансная частота вокального тракта (первая форманта, F1) коррелирует с подъемом гласного, а вторая (F2) – с рядом. Однако эксперименты показывают, что на значения F2 влияет также признак подъема, и, возможно, более точным коррелятом ряда может служить величина, равная разнице F2 и F1.

Экспериментальные данные по сургутскому диалекту и их фонологическая интерпретация

В сургутском диалекте наблюдается значительное варьирование количественных оттенков гласных. Наличие минимальных пар, противопоставляемых только количеством гласного, говорит о фонологической значимости признака долготы.

Программа исследования включала следующие пары квазиомонимов, противопоставленных длительностью ударного гласного:

рак ‘мукаʼ (средняя ОД гласного 135%) – рӑқ ‘жирʼ (СОД 68%);

ԓуй ‘наперстокʼ (СОД 132%) – ԓӱй ‘гнойʼ (СОД 66%);

қуйәп ‘мужскойʼ (СОД 168%) – кӱйәп ‘бубенʼ (СОД 83%);

қөр ‘просекаʼ (СОД 149%) – қɵ̆р ‘болотоʼ (СОД 87%);

саӊки ‘небоʼ (СОД 137%) – сӑӊқи ‘песокʼ (СОД 78%).

Длительность гласного обусловлена не только фонологически, но и находится в очевидной зависимости от слогового типа словоформы, в которой представлен гласный. Проанализировав разброс длительности в различных слоговых типах, мы распределили звуки по нескольким ступеням фонетической долготы. Анализ дистрибуции количественных оттенков показывает, что в сургутском диалекте представлено две ступени фонологической долготы.

Долгие гласные фонемы первого слога реализуются в продленных оттенках (140–190% СОД) в моносиллабах с плавными и носовыми в ауслауте, а также в бисиллабах с редуцированным гласным во втором слоге: ван ‘короткийʼ (СОД 170%); қор ‘быкʼ (СОД 143%); таԓǝӽ ‘пустойʼ (СОД 185%); васǝӽ ‘уткаʼ (СОД 175%) и др. Оттенки длительностью 120–150% СОД наблюдаются в моносиллабах с исходом на шумный и [w], [j], в бисиллабах с открытым первым слогом и гласным полного образования во втором слоге, а также в первом слоге полисил-лаб: ԓыт ‘рукавʼ (СОД 130%), пай ‘кучаʼ (СОД 145%), сут ‘брусокʼ (СОД 111%); қури ‘корытоʼ (СОД 148%) и др. Полудолгие оттенки длительностью 100–120% СОД реализуются в первых закрытых слогах бисиллаб ( тивта ‘возрождатьсяʼ (СОД 120%); луқта ‘перевод’ (СОД 115%) и др.

Краткие фонемы первого слога реализуются в основном оттенке длительностью 60–90% СОД: рӑқ ‘жирʼ (СОД 85%); пӑӊқ ‘ячея сетиʼ (СОД 80%); пӓӊк ‘зубʼ (СОД 110%) и др. В позиции первого слога полисиллабы с редуцированным в последующем слоге получают продление до 100–110% СОД: қɵ̆нәӊ ‘с животомʼ (СОД 102%); қӧнәӽ ‘легкийʼ (СОД 102%) и др.

Таким образом, все гласные первого слога, записанные в базе, были разделены на фонологически долгие, имеющие CОД 140%, и фонологически краткие, имеющие CОД 90%.

На следующем этапе гласные тембры первого слога были проанализированы с применением методики F1 x F2-пространства. В ходе анализа каждый гласный базы был нанесен на двумерный график в виде точки с координатами, соответствующими параметрам F1 и F2. Точки, которые соответствуют звукам, записанным в одной и той же позиции в одном и том же слове, задают формантное облако – область F1 x F2-пространства, соответствующую зоне свободного варьирования данного аллофона. Пересечение формантных облаков различных лексем свидетельствует о том, что в данных лексемах представлен один и тот же аллофон.

Произведя таким способом инвентаризацию фонетических средств, мы приходим к выводу, что вокализм первого слога тром-аганского говора сургутского диалекта хантыйского языка включает 13 фонем: долгие /i:/, / i :/, /u:/, /e:/, /o:/, /ɔ:/, /a:/, краткие / u /, /e/, /o/, /ɛ/, /ɔ/, /a/. Юганский говор включает 12 гласных фонем первого слога – те же, что и тром-аганский, за исключением фонемы /ɔ/, которой во всех случаях соответствует /ɛ/.

Анализ подсистемы непервого слога значительно усложнен большим разнообразием позицией, менее устойчивой артикуляцией, отсутствием пар квазиомонимов, которые были бы противопоставлены только длительностью непервого гласного. Как показывают наблюдения, варьирование гласных непервого слога по долготе не может быть объяснено позиционно. Рассмотрим, например, пару липәк ‘песецʼ – нипэк ‘бумагаʼ, где второй гласный имеет соответственно 45–65% и 75–95% ОД. Таким образом, противопоставление гласных по длительности сохраняется и в непервом слоге. Однако из-за тенденции к сокращению гласных непервого слога в среднем примерно в 1,5 раза, противопоставление долгих и кратких преломляется в непервом слоге в противопоставление гласных полного образования, имеющих СОД 90%, и редуцированных, имеющих СОД 60%.

Гласные полного образования непервого слога представлены i- образными, e -образными, re -образными тембрами, которые, по-видимому, репрезентируют различные фонемы. Редуцированные гласные значительно варьируют в среднем ряду в области верхнего и средне-верхнего подъема. При этом более задний оттенок реализуется после губно-губного сонанта [w] (например, в словах тувәр ‘хвояʼ, тӱвәр ‘гнилушкаʼ), тогда как в других консонантных окружениях редуцированный ближе к тембру e . По этой причине мы можем считать варьирование редуцированных гласных позиционным и считать редуцированные реализацией одной и той же фонемы.

По правилам фонологический интерпретации звуки, не представленные в одной позиции, могут быть отождествлены как реализации одной фонемы, если набор их общих признаков в данной системе присущ только этим звукам (или, иными словами, если эти звуки артикуля-ционно и акустически ближе друг другу, чем любым другим звукам системы). В противном случае они должны считаться разными фонемами.

Так, гласный [i] непервого слога, как передний верхний неогубленный, может быть отождествлен только с /i:/, так как краткой i в сургутском диалекте не представлено. Это свидетельствует о том, что гласные полного образования непервого слога являются фонологически долгими. Тогда гласные [e], [æ] должны быть отождествлены соответственно с /e:/ и /a:/.

Соотношение длительности долгих фонем в первом и непервом слоге (140% к 90% ОД) соответствует соотношению длительности кратких фонем первого слога и редуцированных (90% к 60% ОД). Это свидетельствует в пользу того, чтобы признать редуцированные гласные фонологически краткими.

Реализуясь в среднем ряду, редуцированные оказываются равно близки кратким /e/, / u /, /o/, что могло бы говорить о фонологической самостоятельности редуцированных. Однако, на наш взгляд, решающую роль здесь играет то, что отодвижение редуцированных имеет позиционный характер, а основной оттенок является передним. По этой причине мы склоняемся к тому, чтобы считать редуцированные гласные реализациями фонемы /e/.

Таким образом, фонологическая система сургутского диалекта включает 12 фонем для юганского говора и 13 для тром-аганского, из которых 4 фонемы (/i:/, /e:/, /a:/, /e/) встречаются как в первом, так и в непервом слоге, остальные – только в первом.

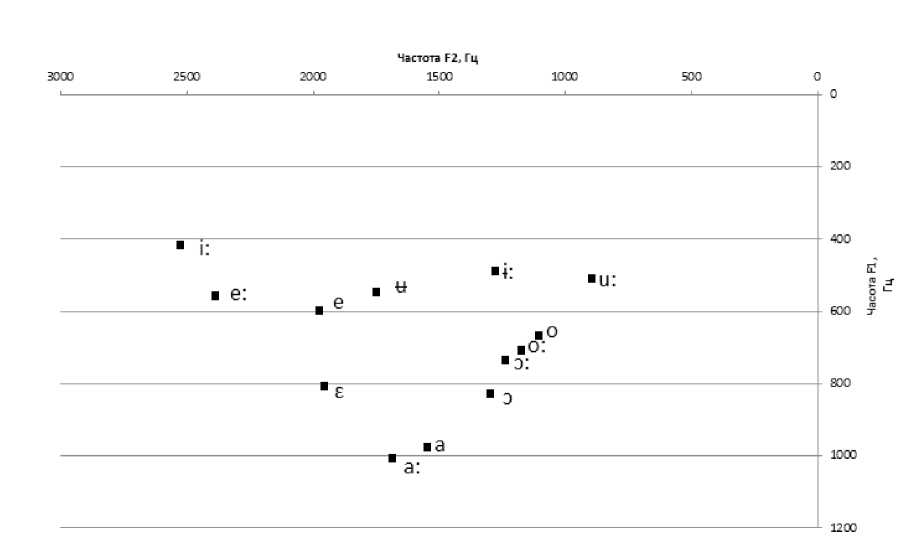

Покажем на рис. 1 графики средних формантных частот выделенных фонем. На рис. 1, а приведены сводные данные по всем информантам. По вертикальной оси отложена нормализованная частота первой форманты (Z1) – акустический коррелят подъема. По горизонтальной оси отложена нормализованная разность между частотой второй и первой форманты (Z2 – Z1) – акустический коррелят ряда. Оси используют обратный порядок значений (на горизонтальной оси меньшие значения правее больших, на вертикальной оси меньшие значения выше больших). Это сделано, чтобы взаиморасположение точек соответствовало привычной для артикуляционной фонетики ориентации изображения вокалических систем, где сверху находится верхний подъем, а слева – передний ряд. Такой способ представления данных, предполагающий использование нормализованных значений и выбор Z2 – Z1 как коррелята ряда, представляется нам наиболее точным. Так, именно этот способ позволил добиться минимального пересечения формантных облаков, неизбежно возникающего как из-за нечеткой артикуляции, так и из-за погрешностей измерения. Вместе с этим на рис. 1, б мы приводим те же данные в более традиционном формате – с использованием ненормализованных значений F1 и F2 по одному информанту (женщина, носитель тром-аганского говора), в качестве коррелята ряда выбрана частота F2.

а

Z2 - Zl, ед. ст. откл

|

■ i: |

|

|

■k |

■ u: |

|

■ e: ■ e 2 1,5 1 0,5 ( |

1 -0,5 -1 ■ о o: 2 л■ _______1 H |

|

- о b =i

|

|

|

■ E |

M ■ э: |

|

1 5 Я3 |

|

|

■ a: — |

б

Рис. 1. Средние формантные значения фонем первого слога сургутского диалекта: а – сводные нормализованные данные; б – ненормализованные частоты по данным одного информанта

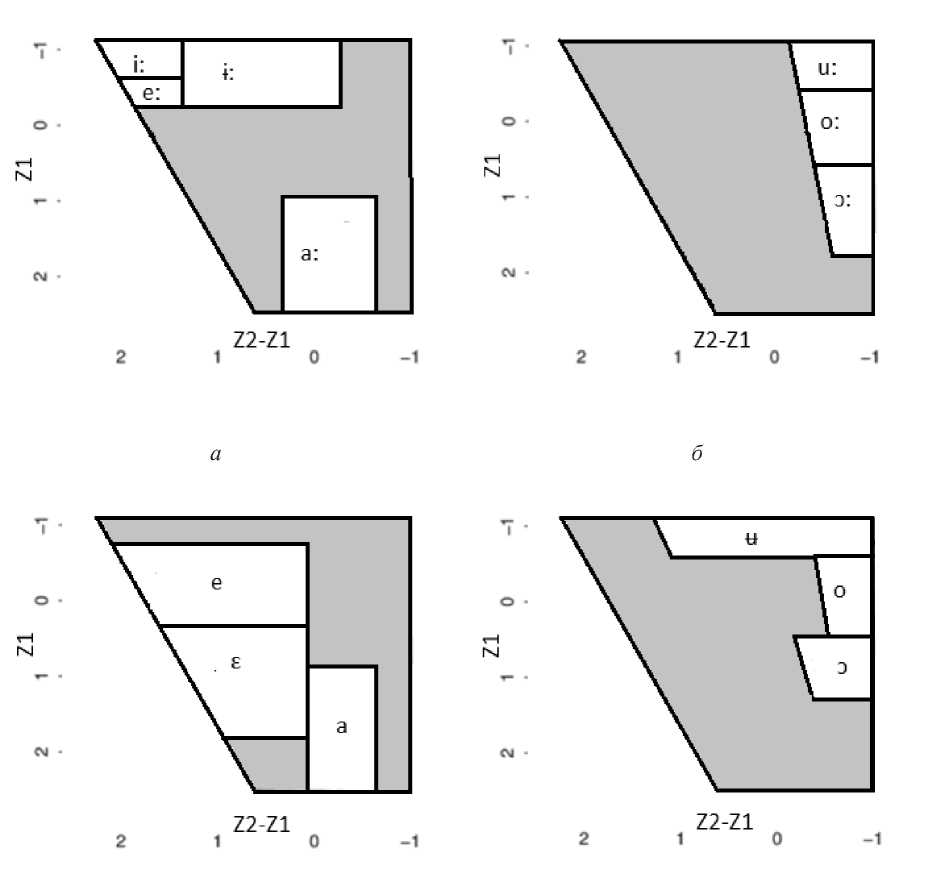

Покажем на рис. 2 зоны варьирования фонем первого слога в трапеции гласных, установ- ленные на основе анализа формантных облаков.

в

г

Рис. 2. Артикуляционные зоны фонем первого слога сургутского диалекта хантыйского языка: а – долгие неогубленные; б – долгие огубленные; в – краткие неогубленные; г – краткие огубленные

В табл. 1 приведена фонологическая система сургутского диалекта. Гласные записаны при помощи знаков международного фонетического алфавита. Фонемы записаны в косых скобках, далее в круглых скобках приводятся через запятую запись в финно-угорской транскрипции и орфографическая запись. Позиционные оттенки даны в квадратных скобках, далее в круглых скобках указывается соответствующая фонема.

Таблица 1

|

Подъем |

Передний ряд |

Средний ряд |

Задний ряд |

|

Верхний |

/i:/ (i, и) |

/ i :/ (i̬, ы) / u / (ü̆ , ӱ) |

/u:/ (u, у) [ʊ] (/ u /) |

|

Средне-верхний |

/e:/ (e, э) /e/ (ĕ, ә) |

[ɘ] (/e/) |

/o:/ (o, ɵ) /o/ (ŏ, ɵ̆) |

|

Средне-нижний |

/ɛ/ (ä̆, ä) [æ] (/a:/) |

/ɔ:/ (å, о) /ɔ/ (ö̆, ö) |

|

|

Нижний |

/a:/ (a, a) /a/ (ă, ă) |

Система гласных фонем сургутского диалекта

Сделаем некоторые замечания о качестве отдельных фонем, сопоставляя экспериментальные данные с традиционными описаниями [Шал, 1976; Терешкин, 1981; Хонти, 1993; Чепреги, 2016].

В состав фонем верхнего подъема включаются /i/, /i̬/, /u/. Л. Хонти и Э. Шал отмечают специфическую юганскую фонему /ü/. Н. И. Терешкин и М. Чепреги описывают также краткую / ü̆/. Кроме того, М. Чепреги выделяет редкую периферийную фонему /ŭ/. Подсистема верхних гласных описывается при помощи бинарных оппозиций по долготе, ряду и огубленности.

Мы обнаружили в верхнем подъеме четыре фонемы: три долгие /i:/, / i :/, /u:/ и краткую / u /. Фонема / u / имеет также позиционный заднерядный оттенок /u/ в позиции перед губным согласным (например, в словах кӱм ‘складʼ, кӱвәли ‘бубенчикʼ). Фонемы / i :/, / u / мы относим к среднерядным. Таким образом, противопоставление по ряду в сургутском диалекте является не бинарным, а троичным, а огубленность является интегральным признаком. При этом фонема / i :/ показывает противоречивые данные по параметру огубленности как с точки зрения слухового анализа, так и по формантным частотам.

Фонема /i:/ имеет очень высокие значения F2, что свидетельствует о крайне закрытой артикуляции. Фонема /u:/, наоборот, более открытая, чаще реализуется в ʊ-образном тембре. Фонема /e:/ также отличается очень закрытой артикуляцией, близкой к ɪ-образной.

Краткая фонема /е/ значительно варьирует по ряду, подвергаясь централизации в позиции после губно-губного [w], например в словах вәрис ‘упрямствоʼ, вәӊри ‘тяжестьʼ.

В имеющихся описаниях данные о фонологической тождественности краткой /е/ первого слога и редуцированного гласного противоречивы. В работе Э. Шал эти фонемы разграничиваются. Н. И. Терешкин определяет эти звуки как одну редуцированную переднерядную фонему, представленную в первом и непервом слогах. М. Чепреги также указывает на наличие редуцированной в первом и непервом слогах, но исключает эту фонему из противопоставлений по ряду и подъему. Мы полагаем, что отождествление е-образной фонемы первого слога и редуцированной оправданно. Однако данная фонема выступает на ступени редукции в тембре [ә] только в непервом слоге. Таким образом, данная фонема должна определяться не как редуцированная, а как имеющая редуцированный аллофон. По своему основному оттенку она может быть определена как краткая передняя, оснований для выделения фонологической редукции в системе гласных нет.

В предшествующих описаниях выделяется передняя огубленная ö̆. По нашим данным, этой фонеме в тром-аганском говоре соответствует заднерядная /ɔ/, в юганском говоре на ее месте переднерядная неогубленная /ɛ/.

Чаще всего различаются четыре а -образные фонемы: две долгие и две краткие, противопоставленные как передние и задние. При этом задняя долгая а имеет дополнительную огубленность. Наши данные показывают, что среди этих фонем нижними являются /а:/ и /а/, относящиеся к среднему ряду. Фонема, ранее описываемая как ä , является передней средне-нижней /ɛ/; фонема, описываемая как а̊ , – задней средне-нижней /ɔ:/.

Наибольшую сложность для описания представляют фонемы /o:/ и /ɔ:/. Наличие квазиомонимов типа қор ‘быкʼ – қɵр ‘просекаʼ говорит о том, что противопоставление данных фонем является живым явлением в сургутской фонологии. В то же время граница артикуляционных зон для них является крайне нечеткой, формантные облака значительно пересекаются. По нашему мнению, это может говорить о постепенном разрушении оппозиции и варьировании между закрытым и открытым о. Это приводит также к тому, что в ряде случаев, по нашим наблюдениям, написание гласного не соответствует произношению. Однако природа данного явления требует дальнейшего исследования.

Фонемы /i:/, /e:/ реализуются в непервом слоге в тембрах, близких к реализациям в первом слоге. Фонема /a:/ в непервом слоге имеет более закрытый и передний оттенок [æ].

Сопоставление наших данных, полученных акустическими методами, с инвентаризацией гласных оттенков сургутского диалекта в работах [Уртегешев, 2017а; Уртегешев, 2017б] подтверждает основные выводы о характере артикуляции выделенных звуков.

Методом слухового анализа также описаны такие детали сургутской артикуляционной базы, как прерывистость и фарингализация. Прерывистость проявляется в наличии двух фаз артикуляции гласного, разделенных гортанной смычкой. Данный оттенок характерен для долгих фонем и является дополнительным признаком, различающим долгие и краткие гласные. Фарингализация характеризуется дополнительным напряжением гортани и корня языка, проявляется непоследовательно и, по-видимому, является неким остаточным явлением. Данные признаки не могут быть фонологически самостоятельными.

Экспериментальные данные по казымскому диалекту и их фонологическая интерпретация

Экспериментально-фонетическое исследование казымского вокализма производилось с использованием таких соматических методов, как лабиография и дентопалатография, а также таких акустических методов, как спектрография и пневмоосциллография [Куркина, 2000]. В табл. 2 представлена фонологическая система казымского диалекта. Фонемы затранскрибированы, в соответствии с цитируемой работой, знаками универсальной унифицированной фонетической транскрипции (УФФТ) В. М. Наделяева. В скобках мы приводим запись по финно-угорской транскрипции (по [Кошкарева, 2007]). В тех случаях, когда знаки УФФТ не соответствуют знакам МФА, в скобках через запятую мы приводим соответствующий знак МФА.

Казымский вокализм включает 9 фонем, из которых 8 (все фонемы за исключением редуцированной /ә/) представлены в первом слоге и 4: /i/, /e:/, /a:/, /ә/ – в непервом.

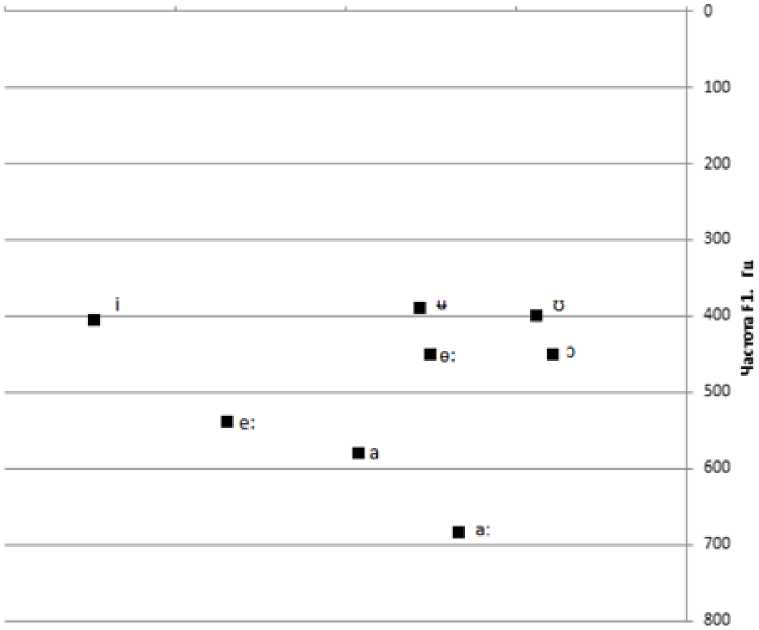

В работе [Куркина, 2000] представлены данные о средних формантных частотах каждой фонемы. Переведем эти данные в формат F1 x F2-пространства и покажем на рис. 3 (фонемы подписаны знаками МФА).

Система гласных фонем казымского диалекта

Таблица 2

|

Подъем |

Передний ряд |

Средний ряд |

Задний ряд |

|

Передний |

i (i) |

ʊ̈ (ŏ, u ) |

ʊ̇ (ŭ) |

|

Средний |

e: (e) |

ɔ̈: (o̧, ɵ:) ә (ә) |

ɔ̇: (ɔ) |

|

Нижний |

α̇ (а, ɑ) ɑ: (ӑ) |

|

Частота Р2-Р1,Гц |

|

|

2000 |

1500 1000 500 0 |

Рис. 3. Средние формантные частоты гласных фонем казымского диалекта хантыйского языка

Отметим следующие особенности хантыйского вокализма.

Гласные /ʊ̈/ и /ɔ̈:/ (ФУТ соответственно /ŏ/ и /o̧/; МФА / u /, /ɵ:/) охарактеризованы как слабо огубленные, в противоположность огубленным /ʊ/ и /ɔ:/ (ФУТ /ŭ/, /ɔ/).

Гласные /α̇/, /ɑ:/ (ФУТ /ă/, /a/, МФА /ɑ/, /ɑ:/) охарактеризованы как фонологически заднерядные. Однако, как показывают артикуляционные данные, эти гласные значительно варьируют по ряду. Средние формантные значения позволяют отнести эти гласные скорее к среднему ряду.

К типологическому обобщению хантыйской фонологии в свете экспериментальных данных

Типологическая характеристика вокализма, как уже было указано, должна сводиться к следующим пунктам: тип системы, количество подъемов, количество тембровых классов, артикуляционная характеристика тембровых классов, состав дополнительных артикуляций, сила оппозиции по дополнительным артикуляциям.

Сложившийся взгляд на хантыйский вокализм как на систему с бинарным противопоставлением по ряду и огубленности не позволял охарактеризовать систему по этой схеме.

Опираясь на экспериментальные данные, мы можем классифицировать хантыйский вокализм как смешанную треугольно-линейную систему. Подсистема первого слога является треугольной с тремя тембровыми классами. Высокий класс представлен передними неогубленными, низкий класс – задними огубленными. Средний класс представлен среднерядными гласными, имеющими, вероятнее всего, слабую огубленность. Точный характер губной артикуляции среднего класса в сопоставлении с губной артикуляцией низкого класса требует дополнительного соматического исследования.

Подсистема непервого слога является линейной и включает только один тембровый класс, гласные которого реализуются преимущественно в переднерядных и среднерядных позиционных оттенках.

Казымский вокализм имеет три степени подъема в первом и непервом слогах. Сургутский вокализм имеет четыре степени подъема в первом слоге и три в непервом.

Говоря о количественных параметрах, возможно, следует не просто противопоставлять языки по наличию фонологической долготы, а выделять шкалу функциональной нагрузки между языками, не имеющими количественных противопоставлений, и языками, где функциональность долготы максимальна, то есть подсистемы долгих и кратких гласных аналогичны друг другу.

В этой градации хантыйский язык представляет промежуточный тип с низкой функциональной нагрузкой долготы, то есть значительной асимметрией долгих и кратких. При этом казымская система характеризуется низкой значимостью долготы (по долготе противопоставляются только нижние фонемы, все верхние – краткие, средние – долгие) и тяготеет к языкам с нефонологической долготой. Напротив, сургутский вокализм имеет более высокую силу признака долготы, причем признак долготы поддерживается наличием прерывистости долгих гласных. Сургутская система гласных, в отличие от казымской, характеризуется релевантностью долготы не только в нижнем подъеме, но и в среднем. В то же время для обоих исследованных идиомов наблюдается следующая закономерность: краткие и долгие фонемы представлены во всех рядах, но не во всех подъемах. Это говорит о тесном взаимодействии признаков длительности и подъема. Таким образом, хантыйский вокализм относится к промежуточному типу между системами с дифференциальной долготой и системами, где долгота обусловлена подъемом гласного.

В непервом слоге противопоставляются гласные полного образования и редуцированные; таким образом, подсистема непервого слога также осложнена признаком долготы. Так же как и в первом слоге, долгота в непервом слоге имеет низкую функциональную нагрузку.

Уменьшение инвентаря фонем в позиции непервого слога связано со слиянием тембровых классов и переходом от треугольного к линейному типу при сохранении противопоставлений по подъему и количеству гласного.

Треугольно-линейная организация системы с тремя тембровыми классами, осложненная двумя ступенями фонологической длительности при слабой силе оппозиции по длительности, является общей чертой, характеризующей казымский диалект и сургутский диалект. Чертами, различными для данных диалектов, является состав подъемов (три в казымском, четыре в сургутском) и сила оппозиции по долготе (меньшая для казымского, большая для сургутского).

Несмотря на то что казымский и сургутский диалекты относятся к различным диалектным группам, типологический взгляд на устройство их вокалических систем проявляет общие черты. В этой связи представляется продуктивным дальнейшее исследование хантыйских говоров с целью установить, какие черты являются общехантыйскими, а какие имеют ареальное распространение.

Список литературы Типологическая характеристика хантыйского вокализма по данным казымского и сургутского диалектов

- Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Общая фонетика. М.: РГГУ, 2001. 592 с

- Кошкарева Н. Б., Соловар В. Н. Увты муй ўвты: Курс практической фонетики хантыйского языка (казымский диалект). Новосибирск: Академическое издательство «Гео», 2007. 178 с

- Куркина Г. Г. Вокализм хантыйского языка (Экспериментальное исследование). Новосибирск: Сиб. хронограф, 2000. 296 с

- Терешкин Н И. Словарь восточно-хантыйских диалектов. Л.: Наука, 1981

- Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М.: Аспект Пресс, 2000. 352 с

- Уртегешев Н. С., Кошкарева Н. Б. Система долгих гласных звуков первого слога в сургутском диалекте хантыйского языка//Вестник угроведения. № 3 (30). 2017. С. 74-97

- Уртегешев Н. С, Кошкарева Н. Б. Система кратких гласных звуков первого слога в сургутском диалекте хантыйского языка//Вестник угроведения. Т. 7. № 4. 2017. С. 70-85

- Фант Г. Акустическая теория речеобразования. М.: Наука, 1964. 284 с

- Хонти Л. Хантыйский язык//Языки мира: Уральские языки. М.: Наука, 1993. С. 301-319

- Чепреги М. Сургутский диалект хантыйского языка. Ханты-Мансийск, 2016. 180 с

- Шал Э. Фонетика обско-угорских языков//Основы финно-угорского языкознания. Т. 3. Марийский, пермские и угорские языки. М.: Наука, 1976. С. 253-277

- Якобсон Р. О., Фант Г., Халле М. Введение в анализ речи. Различительные признаки и их корреляты//Новое в лингвистике. Вып. 2. М.: Иностр. лит., 1962. С. 173-230

- Hayward K. Experimental Phonetics. London, New York, Routledge, 2013, 596 р