Типологическая и технико-технологическая характеристика ранней волосовской керамики Марийского Поволжья

Автор: Шалапинин А. А., Андреева О. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 263, 2021 года.

Бесплатный доступ

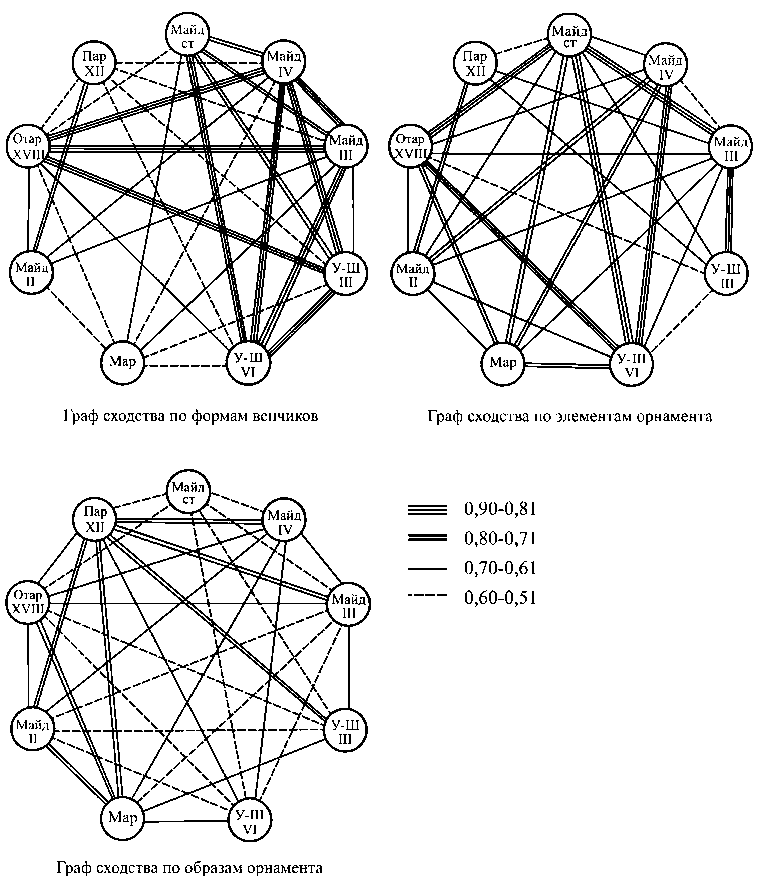

В статье представлены новые результаты изучения керамики волосовской культуры территории Среднего Поволжья. В ходе обобщающего исследования было выявлено, что в ранней волосовской керамике преобладают прямые и утолщенные венчики. Преимущественно прямая профилировка сосудов. Высок процент орнаментированной посуды, общая схема орнаментации горизонтальная и вертикальная. В качестве элемента орнамента превалируют оттиски гребенчатого штампа. При подсчете коэффициента сходства 9 рассмотренных в работе памятников, относящихся к ранней волосовской культуре, было выявлено, что наиболее высокие коэффициенты сходства получены при подсчете по формам венчиков и элементам орнамента. По результатам технико-технологического анализа также выражена стандартизация рассматриваемых материалов

Энеолит, Среднее Поволжье, волосовская культура, керамика, коэффициент сходства, граф связей, орнамент, технико-технологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143173948

IDR: 143173948 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.263.394-408

Текст научной статьи Типологическая и технико-технологическая характеристика ранней волосовской керамики Марийского Поволжья

волосовских материалов. Радиоуглеродные даты, полученные по керамике, имеют следующие значения: 5130 ± 80 (Кі-15729), 4950 ± 80 (Кі-15730) – Отар-ское XVIII поселение; 5080 ± 70 (Ki-16294), 4970 ± 80 (Ki-16295), 4930 ± 70 (Ki-16296), 4820 ± 70 (Ki-16297) – Паратское XII поселение; 4900 ± 80 (Ki-16298), 4880 ± 80 (Ki-16299) – ранний комплекс Сутырского V поселения; 4825 ± 80 (Кі-16215) – Майданская стоянка; 4720 ± 80 (Кі-15731) – Удельно-Шу-мецкое VI поселение ( Королев, Шалапинин , 2010). Дата по нагару имеет более раннее значение: 5465 ± 120 (Spb-1976) – Отарское XVIII поселение ( Кулькова, Шалапинин , 2018). Калиброванной возраст ранних волосовских материалов определяется в промежутке от 4000 до 3350 ВС (95,4 %) или 3940–3520 ВС (68,2 %) (калибровка дат проводилась с помощью программы OxCal 3.10) ( Кондратьев, Шалапинин , 2011).

Изученная на памятниках площадь и количество объектов различаются, что отразилось на выборке керамического материала. Наиболее полно изучены Майданская стоянка и Удельно-Шумецкое VI поселение, где исследованию подверглось по шесть жилищ. На Майданском IV поселении изучено три сооружения, на Майданском III – два; на Майданском II, Паратском XII, Отарском XVIII – по одному. На Удельно-Шумецкой III и Мариер стоянках жилища не исследованы.

Характеристика ранней волосовской керамики неоднократно давалась в специальной литературе ( Халиков , 1969; Никитин , 1991; 2017). Поэтому отметим основные черты рассматриваемой посуды.

Керамика пористая, со следами выщелоченной раковины и выгоревшего пера птицы. Толщина стенок – 0,6–1,0 см. Часто поверхность с внутренней и внешней стороны имеет следы зубчатой зачистки. Форма сосудов полуяйцевидная с прикрытым, прямым или слегка отогнутым наружу краем и округлым днищем. На Майданской стоянке В. П. Третьяковым было обнаружено плоское днище, позволившее ему исключить данный памятник из числа ранних. Такая датировка Майданской стоянки вызвала возражение со стороны В. В. Никитина, который указал, что памятник содержит разновременный волосовский материал. Знакомство одного из авторов данной статьи с коллекцией Майданской стоянки в фондах МарНИИ и Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева позволяет поддержать точку зрения В. В. Никитина. Из общей массы керамического материала Майданской стоянки выделяется небольшая серия посуды, по технико-типологическим признакам сопоставимая с поздней волосовской. Она в настоящей работе не рассматривается.

Более подробные данные о форме венчиков и орнаментации на них представлены в таблице (табл. 1). Ранняя волосовская керамика имеет венчики, утолщенные внутрь, в обе стороны, наружу, а также приближенные к Г-образным. Преобладает прямая профилировка. Высок процент орнаментированных сосудов. Общая схема орнаментации горизонтальная и вертикальная. Часто орнамент наносился на срез венчика и внутреннюю сторону сосуда. Преобладают оттиски короткого, короткого овального, среднего, длинного гребенчатого штампов. Также встречаются отпечатки рамчатого, гладкого штампов и веревочки; насечки, ямочные вдавления различных форм. Основными образами в орнаментации являются горизонтальные ряды наклонно и прямо поставленных оттисков, вертикальные и наклонные ряды отпечатков гребенчатого штампа.

Таблица 1. Формы венчиков, элементы и образы на ранней волосовской керамике лесной зоны Среднего Поволжья

|

памятник/форма венчика |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

( |

орн. |

б/о |

||||

|

Майданская стоянка (137 экз.) |

2 (1,5%) |

5 (3,5%) |

9 (6,5%) |

2 (1,5%) |

13 (9,5%) |

34 (25%) |

4 <з%) |

55 (40%) |

3 (2%) |

2 (1,5%) |

8 (6%) |

99 (72%) |

38 (28%) |

|

Майданское II поселение (11 экз.) |

— |

— |

— |

— |

1 (9%) |

4 |

1 (9%) |

5 |

— |

— |

— |

И (100%) |

— |

|

Майданское III поселение (46 экз.) |

2 (4,5%) |

1 (2%) |

12 (26%) |

14 (30,5) |

2 (4,5%) |

6 (13%) |

2 (4,5%) |

— |

7 (15%) |

37 (80%) |

9 (20%) |

||

|

Майданское IV поселение (43 экз.) |

3 (7%) |

2 (4,5%) |

2 (4,5%) |

9 (21%) |

4 (9,5%) |

5, |

9 (21%) |

— |

— |

9 (21%) |

39 (90%) |

4 (10%) |

|

|

Стоянка Мариер (25 экз.) |

1 (4%) |

1 (4%) |

— |

— |

5 (20%) |

8 (32%) |

— |

7 (28%) |

2 (8%) |

1 (4%) |

— |

— |

25 (100%) |

|

Удельно-Шумецкая III стоянка (26 экз.) |

3 (11%) |

3 (11%) |

1 (4%) |

2 (8%) |

9 (35%) |

5 (19%) |

— |

2 (8%) |

— |

— |

1 (4%) |

16 (62%) |

8 (38%) |

|

Удельно-Шумецкое VI поселение (28 экз.) |

2 (7%) |

4 (14.5%) |

1 (3,5%) |

1 (3,5%) |

2 (7%) |

6 (21,5) |

2 (7%) |

4 |

1 (3,5%) |

5 (18%) |

27 (96,3%) |

1 (3,7%) |

|

|

Паратское XII поселение (17 экз.) |

— |

— |

1 (6%) |

— |

— |

2 (12%) |

6 (35%) |

2 (12%) |

— |

— |

6 (35%) |

16 (94%) |

1 (6%) |

|

Отарское XVIII поселение (50 экз.) |

— |

1 (2%) |

— |

4 (8%) |

12 (24%) |

11 (22%) |

— |

20 (40%) |

— |

— |

2 (4%) |

50 (100%) |

— |

|

памятник/образ |

\ / А |

/// /// |

1111 1111 |

А / \ |

== |

^ |

"S |

\\\ |

ж |

ill |

«ИНН» |

||||

|

Майданская стоянка |

3 |

38 |

22 |

6 |

2 |

18 |

2 |

2 |

1 |

10 |

|||||

|

Майданское II поселение |

5 |

1 |

|||||||||||||

|

Майданское III поселение |

20 |

6 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||||||

|

Майданское IV поселение |

12 |

8 |

1 |

3 |

2 |

1 |

|||||||||

|

Стоянка Мариер |

11 |

1 |

1 |

2 |

|||||||||||

|

Удельно-Шумецкая III стоянка |

3 |

7 |

1 |

1 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|||

|

Удельно-Шумецкое VI поселение |

6 |

4 |

1 |

1 |

2 |

8 |

|||||||||

|

Паратское XII поселение |

3 |

8 |

3 |

13 |

1 |

||||||||||

|

Отарское XVIII поселение |

22 |

2 |

3 |

2 |

1 |

Окончание табл. 1

|

памятник/элемнент орнамента |

до 1,5 |

от 1.6 Ю 3 см |

°™1 |

J |

i |

/ |

в |

□ |

0 |

О |

17 |

1 |

0 |

|

Майданская стоянка |

39 (38%) |

20 (19,5%) |

15 |

2 (2%) |

21 (20%) |

1 (1%) |

— |

2 (2%) |

2 (2%) |

1 (1%) |

— |

— |

— |

|

Майданское II поселение |

1 (8%) |

4 (31%) |

— |

— |

3 (23%) |

2 (15%) |

— |

— |

1 (8%) |

— |

2 (15%) |

— |

— |

|

Майданское III поселение |

12 (31%) |

8 (21%) |

10 |

2 (5%) |

4 (10%) |

— |

— |

— |

2 (5%) |

1 (2,5%) |

— |

— |

|

|

Майданское IV поселение |

10 (24%) |

8 |

5 (12%) |

9 (22%) |

1 (2,5%) |

2 (5%) |

1 (2,5%) |

4 (10%) |

— |

1 (2,5%) |

— |

||

|

Стоянка Мариер |

6 (22%) |

4 (15%) |

1 (4%) |

— |

— |

8 (30%) |

— |

3 (11%) |

2 (7%) |

2 (7%) |

1 (4%) |

— |

— |

|

Удельно-Шумецкая III стоянка |

4 (21%) |

5 |

3 (16%) |

1 (5%) |

2 (10,5%) |

— |

— |

— |

— |

1 (5%) |

— |

3 (16%) |

— |

|

Удельно-Шумецкое VI поселение |

8 (23%) |

8 (23%) |

3 (9%) |

3 (9%) |

6 (18%) |

1 (3%) |

1 (3%) |

1 (3%) |

1 (3%) |

1 (3%) |

1 (3%) |

— |

— |

|

Паратское XII поселение |

И (65%) |

5 (30%) |

1 (5%) |

— |

|||||||||

|

Отарское XVIII поселение |

19 (34%) |

6 (11%) |

3 (5,5%) |

3 (5,5%) |

7 (13%) |

4 (7%) |

— |

8 (14%) |

2 (3,5%) |

1 (1,5%) |

1 (1,5%) |

2 (3,5%) |

|

= = = |

А |

□ООО |

™: |

О® |

g |

^ |

X |

сап |

*** |

Ж |

90(1 |

©©© |

III |

'И |

у |

о3 (г |

999 |

|||||

|

4 |

1 |

1 |

4 |

2 |

4 |

2 |

1 |

1 |

2 |

|||||||||||||

|

1 |

1 |

2 |

2 |

1 |

||||||||||||||||||

|

2 |

1 |

1 |

1 |

2 |

||||||||||||||||||

|

5 |

2 |

2 |

3 |

। |

1 |

1 |

3 |

1 |

||||||||||||||

|

3 |

1 |

7 |

2 |

1 |

||||||||||||||||||

|

2 |

3 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1 |

||||||||||||

|

1 |

7 |

3 |

7 |

1 |

4 |

2 |

1 |

1 |

Рис. 1. Графы связей ранней волосовской керамики лесной зоны Среднего Поволжья

Для определения единства рассматриваемых комплексов был проведен подсчет коэффициента сходства (табл. 2–4). Для сопоставления керамических комплексов использовалась формула С = a + d / L, где а – количество признаков, присутствующих на обоих объектах, d – количество признаков, одновременно отсутствующих на обоих объектах, L – общее число альтернативных признаков ( Федоров-Давыдов , 1987. С. 156). При подсчете коэффициентов сходства учитывались форма венчиков, элементы и образы орнамента. Результаты сопоставительного анализа демонстрируют достаточно высокие значения по формам венчиков и элементам орнамента (табл. 2; 3). Коэффициенты сходства, просчитанные по образам орнамента, несколько ниже (табл. 4). Сопоставления керамических комплексов выведены в графы сходства (рис. 1). По формам венчиков наблюдается группировка керамических комплексов Майданских III и IV, Удельно-Шумецкой VI, Отарского XVIII поселений; Удельно-Шумецкой III стоянки и отчасти Майданской стоянки. Материалы Паратского XII, Майдан-ского II поселений и стоянки Мариер расположены на графе сходства несколько обособленно, что можно объяснить небольшой серией керамической посуды с указанных памятников. По элементам орнамента наибольшие коэффициенты сходства фиксируются между Майданской стоянкой, Майданским III, Удель-но-Шумецким VI, Отарским XVIII поселениями и отчасти Майданским IV поселением и Удельно-Шумецкой III стоянкой. Парат XII, Мариер, Майданское II поселение по-прежнему расположены несколько обособленно. По образам орнамента, напротив, наибольшие коэффициенты сходства наблюдаются между последними тремя памятника, а также между Паратским XII и Майданскими III и IV поселениями, Удельно-Шумецкой III стоянкой и Мариер, а также Отар-ским XVIII поселением. Таким образом, наиболее репрезентативные серии ранней волосовской керамики с территории лесной зоны Среднего Поволжья имеют достаточно высокие коэффициенты сходства, полученные при подсчете по формам венчиков и элементам орнамента.

Таблица 2. Коэффициент сходства по формам венчиков

|

Майданская стоянка |

||||||||

|

Майданское II поселение |

0,36 |

|||||||

|

Майданское III поселение |

0,72 |

0,63 |

||||||

|

Майданское IV поселение |

0,72 |

0,63 |

0,81 |

|||||

|

Мариер, стоянка |

0,63 |

0,54 |

0,54 |

0,54 |

||||

|

Удельно-Шумецкое III поселение |

0,72 |

0,45 |

0,63 |

0,81 |

0,54 |

|||

|

Удельно-Шумецкое VI поселение |

0,9 |

0,45 |

0,81 |

0,81 |

0,54 |

0,81 |

||

|

Паратское XII поселение |

0,45 |

0,72 |

0,54 |

0,54 |

0,27 |

0,54 |

0,54 |

|

|

Отарское XVIII поселение |

0,54 |

0,63 |

0,81 |

0,81 |

0,54 |

0,81 |

0,63 |

0,54 |

Таблица 3. Коэффициент сходства по элементам орнамента

|

Майданская стоянка |

||||||||

|

Майданское II поселение |

0,61 |

|||||||

|

Майданское III поселение |

0,84 |

0,61 |

||||||

|

Майданское IV поселение |

0,69 |

0,76 |

0,53 |

|||||

|

Мариер, стоянка |

0,76 |

0,69 |

0,61 |

0,76 |

||||

|

Удельно-Шумецкое III поселение |

0,69 |

0,46 |

0,84 |

0,38 |

0,46 |

|||

|

Удельно-Шумецкое VI поселение |

0,84 |

0,61 |

0,69 |

0,84 |

0,76 |

0,53 |

||

|

Паратское XII поселение |

0,53 |

0,76 |

0,69 |

0,46 |

0,46 |

0,69 |

0,38 |

|

|

Отарское XVIII поселение |

0,84 |

0,61 |

0,69 |

0,69 |

0,76 |

0,53 |

0,84 |

0,34 |

Таблица 4. Коэффициент сходства по образам орнамента

|

Майданская стоянка |

||||||||

|

Майданское II поселение |

0,5 |

|||||||

|

Майданское III поселение |

0,57 |

0,6 |

||||||

|

Майданское IV поселение |

0,55 |

0,63 |

0,65 |

|||||

|

Мариер, стоянка |

0,44 |

0,73 |

0,6 |

0,65 |

||||

|

Удельно-Шумецкое III поселение |

0,52 |

0,55 |

0,68 |

0,44 |

0,65 |

|||

|

Удельно-Шумецкое VI поселение |

0,57 |

0,55 |

0,55 |

0,68 |

0,63 |

0,44 |

||

|

Паратское XII поселение |

0,6 |

0,73 |

0,71 |

0,73 |

0,73 |

0,71 |

0,63 |

|

|

Отарское XVIII поселение |

0,52 |

0,65 |

0,63 |

0,61 |

0,71 |

0,52 |

0,55 |

0,65 |

Рассмотрим технико-технологическую характеристику ранней волосовской посуды.

Исходное пластичное сырье (ИПС) (табл. 5) – это природный материал, который могли применять в качестве самостоятельного пластичного сырья для изготовления посуды ( Бобринский , 1999. С. 75–105). В изготовлении волосовской посуды использовались два вида пластичного сырья: глины и илистые глины. Илистые глины – пластичное сырье, в котором встречаются в небольшой или единичной концентрации мелкие остатки перегнивших растительных тканей, отпечатки нитевидных водорослей длиной до 1–2 см, отдельные включения чешуи или костей рыбы. Природные глины – осадочные уплотненные горные породы, залежи которых могут быть приурочены как к берегам водоемов, так и к удаленным от них районам. Основным отличием глин от илистых глин является полное отсутствие следов останков водной растительности и фауны ( Васильева , 2015).

Таблица 5. Исходное пластичное сырье

|

Памятник |

Илистая глина |

Глина |

ИТОГО |

|||

|

незапесоченная |

запесоченная |

незапесоченная |

||||

|

увл с/с |

др с/с |

увл с/с |

увл с/с |

др с/с |

||

|

Удельно- Шумецкое III |

16 (94 %) |

– |

1 (6 %) |

– |

– |

17 (100 %) |

|

Удельно- Шумецкое VI |

9 (64 %) |

1 (7 %) |

4 (29 %) |

– |

– |

14 (100 %) |

|

Отарское XVIII |

3 (25 %) |

1 (8 %) |

8 (67 %) |

– |

– |

12 (100 %) |

|

Майданская I |

31 (88 %) |

– |

2 (6 %) |

1 (3 %) |

1 (3 %) |

35 (100 %) |

|

Майданское II |

7 (88 %) |

– |

1 (12 %) |

– |

– |

8 (100 %) |

|

Майданское III |

5 (71 %) |

– |

2 (29 %) |

– |

– |

7 (100 %) |

|

Майданское IV |

9 (100 %) |

– |

– |

– |

– |

9 (100 %) |

|

Паратское XII |

14 (74 %) |

– |

5 (26 %) |

– |

– |

19 (100 %) |

|

ВСЕГО |

94 (77 %) |

2 (2 %) |

23 (19 %) |

1 (1 %) |

1 (1 %) |

121 (100 %) |

Примечания: увл – увлажненное; др – дробленое; с/с – состояние сырья

Одним из ключевых критериев при отборе сырья гончарами является степень пластичности/запесоченности. В каждом виде исходного пластичного сырья выделены две группы: незапесоченное (содержащее песок в основном менее 0,2 мм и единичные включения песка до 0,5 мм в концентрации 1:8–1:10) и среднезапесоченное, запесоченное (с зернами песка 0,2–0,7 мм в большей концентрации).

Энеолитическое население поселения Удельно-Шумецкое III для изготовления посуды использовало илистую глину – всего 17 сосудов (100 %). По степени пластичности также наблюдается практически полная однородность незапесо-ченного (16 сосудов) и среднезапесоченного сырья (1 сосуд) (табл. 5), причем степень запесоченности незначительна, примерно 1:7.

Для гончаров поселения Удельно-Шумецкое VI присуща традиция отбора для лепки сосудов в качестве сырья илистой глины. Посуда в 100 % случаев (14 сосудов) изготовлена из данного сырья. Также преобладает керамика из не-запесоченного сырья (71 %, 10 сосудов) (табл. 5).

На поселении Отарское XVIII сосуды также изготавливались из илистой глины (100 %, 12 сосудов). При этом, однако, местное население предпочитало запесоченное сырье (67 %, 8 сосудов) (табл. 5).

На стоянке Майданская I из илистой глины было сделано 94 % изученной посуды (33 сосуда), а из глины – 6 % (2 сосуда). Стоит отметить, что данный памятник единственный в нашей выборке, на котором присутствуют изделия, изготовленные из глины. Сырье использовали преимущественно незапесочен-ное (94 %, 33 сосуда) (табл. 5).

На поселении Майданское II гончары использовали для изготовления посуды илистую глину в 100 % случаев (8 сосудов). В основном исходное пластичное сырье, из которого лепили посуду, было незапесоченное (88 %, 7 сосудов) (табл. 5).

Население Майданского III поселения также проявляет склонность к отбору гомогенного сырья, 100 % изученных образцов (7 сосудов) изготовлено из илистой глины, при этом нельзя говорить об устойчивой традиции в выборе пластичного сырья, так как илистая глина для лепки использовалась как незапесоченная (71 %, 5 сосудов), так и среднезапесоченная/запесоченная (29 %, 2 сосуда) (табл. 5).

На поселении Майданское IV гончары изготавливали посуду исключительно из незапесоченной илистой глины (100 %, 9 сосудов) (табл. 5).

На памятнике Паратское XII в энеолите посуду производили из илистой глины (100 %, 19 сосудов). В данном случае местное население в основном использовало для лепки сосудов незапесоченное сырье (74 %, 14 сосудов) (табл. 5).

На ступени отбора ИПС для изготовления волосовской керамики были выделены следующие традиции: гончары использовали преимущественно илистые глины (98 %, 119 образцов), лишь на стоянке Майданская I были зафиксированы 2 образца, изготовленные из глины. Сырье применяли, как правило, в естественном увлажненном состоянии (97 %), дробление ИПС перед составлением ФМ наблюдалось лишь в трех образцах с памятников: Удельно-Шумецкое VI, Отарское XVIII и Майданская I (сосуд изготовлен из глины). Сырье для лепки отбирали преимущественно незапесоченное (81 %, 98 образцов) (табл. 5).

Для придания определенных свойств исходному пластичному сырью в него вводят искусственные примеси (табл. 6). Минеральные примеси (шамот) увеличивают огнестойкость изделий, а органические (раствор) придают керамике прочность ( Бобринский, Васильева , 1988. С. 200). В качестве искусственных добавок в изученной керамике выделены следующие примеси: шамот – минеральная примесь, полученная в результате дробления ранее изготовленных сосудов; органический раствор – различные клеящие вещества растительного и животного происхождения, наличие которых фиксируется по налету белесого, серого, черного, желтого и коричневого цветов и пустотам на стенках и в черепке сосуда; дробленая раковина – может фиксироваться по включениям раковин или пустотам, оставшимся в керамике после ее разрушения; пух и перо птицы – фиксируются в качестве отпечатков на продольном и поперечном сколах сосуда.

На ступени подготовки формовочной массы (ФМ) для изготовления керамики Удельно-Шумецкого III поселения выделено две традиции: 1) ИПС + органический раствор + шамот + пух / перо птиц (36 %, 5 сосудов); 2) ИПС + органический раствор + пух / перо птиц (64 %, 9 сосудов) (табл. 6).

Для населения поселения Удельно-Шумецкое VI при подготовке ФМ было характерно применение трех традиции: 1) ИПС + органический раствор + шамот + пух / перо птиц (6 %, 1 сосуд); 2) ИПС + органический раствор + пух / перо птиц (41 %, 7 сосудов); 3) ИПС + органический раствор + пух / перо птиц + дробленая раковина (53 %, 9 сосудов) (табл. 6).

На поселении Отарское XVIII при изготовлении керамики использовались три традиции: 1) ИПС + органический раствор (84 %, 10 сосудов); 2) ИПС + органический раствор + шамот (8 %, 1 сосуд); 3) ИПС + органический раствор + шамот + дробленая раковина (8 %, 1 сосуд) (табл. 6).

Таблица 6. Формовочные массы

|

ИТОГО |

2о S |

L о S |

До S |

00 о о |

г^ о о |

о\ о о |

2 О S |

гН О1 гН |

о о |

|||

|

ее я Я £ |

к cd

|

3 + о |

т. |

гН |

||||||||

|

о |

гН |

|||||||||||

|

ее Я Я 5 К л н я S |

ст cd К К СТ О о 0J |

+ о |

^3 |

Cs| ^ |

^ 04 |

04 гН |

О |

|||||

|

о |

^9 |

Ш |

||||||||||

|

+ Зя + о о |

гН |

-Н |

||||||||||

|

+ яд о |

О1 |

04 |

||||||||||

|

+ ас + к л о |

^3 |

04 |

04 |

|||||||||

|

к СТ О о cd

|

о |

Г- |

40 |

|||||||||

|

+ + о о |

^3 |

04 гН |

О |

|||||||||

|

+ о |

^ о |

40 со |

СП ^ 04 LD |

^ (СТ |

40 ш |

СТ |

||||||

|

+ ас + к л о |

04 04 |

ОО |

||||||||||

|

S и н СТ cd К |

О 6 S щ СТ ст 5В |

О 6 S щ СТ ст 2 ст 55 |

0J cd О |

СТ я СТ Ж cd S |

0J S я СТ Ж cd S |

0J S я cd СТ Ж cd S |

> 0J S я cd СТ Ж cd S |

d> о Й ст cd К |

О м |

|||

Примечания: ОР – органический раствор; Ш – шамот; ПП – пух / перо птицы; ДР – дробленая раковина

В керамике стоянки Майданская I применяли четыре рецепта ФМ: 1) ИПС + органический раствор + шамот + пух / перо птиц (23 %, 8 сосудов); 2) ИПС + органический раствор + пух / перо птиц (71 %, 25 сосудов); 3) ИПС + органический раствор (3 %, 1 сосуд); 4) ИПС + органический раствор + шамот (3 %, 1 сосуд) (табл. 6).

На поселении Майданское II гончары практиковали составление ФМ в двух традициях: 1) ИПС + органический раствор + шамот + пух / перо птиц (63 %, 5 сосудов); 2) ИПС + органический раствор + пух / перо птиц (37 %, 3 сосуда) (табл. 6).

Для посуды поселения Майданское III характерны три традиции составления ФМ: 1) ИПС + органический раствор + шамот + пух / перо птиц (43 %, 3 сосуда); 2) ИПС + органический раствор + пух / перо птиц (43 %, 3 сосуда); 3) ИПС + органический раствор + шамот (14 %, 1 сосуд) (табл. 6).

На поселении Майданское IV были выявлены четыре традиции создания ФМ: 1) ИПС + органический раствор + шамот + пух / перо птиц (22 %, 2 сосуда); 2) ИПС + органический раствор + пух / перо птиц (56 %, 5 сосудов); 3) ИПС + органический раствор (11 %, 1 сосуд); 4) ИПС + органический раствор + пух / перо птиц + дробленая раковина (11 %, 1 сосуд) (табл. 6).

В волосовской керамике поселения Паратское XII применяли три рецепта составления ФМ: 1) ИПС + органический раствор + пух / перо птиц (85 %, 16 сосудов); 2) ИПС + органический раствор + пух / перо птиц + дробленая раковина (10 %, 2 сосуда); 3) ИПС + органический раствор (5 %, 1 сосуд) (табл. 6).

Обобщим данные о технологии составления формовочной массы на раннем этапе волосовской культуры территории лесного Среднего Поволжья. На обозначенных выше памятниках зафиксировано шесть традиций подготовки формовочной массы (табл. 6): 1) ИПС + органический раствор + пух / перо птиц (55 %, 68 сосудов); 2) ИПС + органический раствор + шамот + пух / перо птиц (20 %, 24 сосуда); 3) ИПС + органический раствор + пух / перо птиц + дробленая раковина (10 %, 12 сосудов); 4) ИПС + органический раствор (11 %, 13 сосудов); 5) ИПС + органический раствор + шамот (3 %, 3 сосуда); 6) ИПС + органический раствор + шамот + дробленая раковина (1 %, 1 сосуд). Исходя из полученной информации, можно отметить, что органический раствор как примесь является персистентным и применялся в 100 % изученных образцов. Учитывая широкое распространение органического раствора в посуде красномостовского типа ( Андреева ( Ересько ), 2018), можно с высокой долей вероятности допустить его заимствование гончарами волосовской культуры от предшествующего населения на исследуемой территории. Массовое применение пуха / пера птицы в составе формовочной массы для изготовления волосовской керамики, вероятно, связано с влиянием населения сопредельных территорий. Данная примесь массово выделена в керамике Примокшанья и Самарского Поволжья ( Петряшов, Павлов , 2001; Васильева и др. , 2019).

Таким образом, данные технико-технологического анализа во многом подтверждают вывод о достаточно высокой стандартизации в изготовлении ранней волосовской керамики. Из общей массы рассматриваемых комплексов выделяются только материалы поселения Отарское XVIII, поскольку для данного памятника характерны рецепты составления формовочной массы без добавления птичьего пуха. Следует отметить, что данный памятник имеет несколько более ранние радиоуглеродные даты по сравнению с другими волосовскими поселениями Марийского Поволжья (Королев, Шалапинин, 2010. С. 257). Напомним, что для волосовских памятников западного ареала неоднократно отмечалась более ранняя хронологическая позиция керамики с примесью раковины относительно комплексов с примесью раковины и пера (растительности) в формовочной массе (Королев, Ставицкий, 2006. С. 44; Цветкова, 1958. С. 117). Если обратиться к другой особенности керамической серии Отарского XVIII, то здесь, несмотря на достаточно большую выборку, отсутствуют «классические» для волосовской культуры Т-образные венчики. При этом иных принципиальных различий между Отарским XVIII поселением и другими ранними волосовскими памятниками не наблюдается. Это можно объяснить тем, что составление формовочной массы (признак, по которому обособился указанный комплекс) является приспособительным навыком древних гончаров. Отметим, что на изученных памятниках выявлено шесть разных вариантов формовочной массы. Отбор исходного пластичного сырья, орнаментация и формообразование сосудов относятся к субстратным навыкам волосовского населения лесной зоны Среднего Поволжья.

Список литературы Типологическая и технико-технологическая характеристика ранней волосовской керамики Марийского Поволжья

- Андреева (Ересько) О. В., 2018. Сравнительный анализ ранних энеолитических комплексов Среднего Прикамья и лесного Среднего Поволжья (на основе технико-технологического анализа) // ИСНЦ РАН. Т. 20. № 3. С. 208–215.

- Бобринский А. А., 1999. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства: коллективная монография / Науч. ред. А. А. Бобринский. Самара: Самарский гос. педагогический ун-т. С. 5–109.

- Бобринский А. А., Васильева И. Н., 1998. О некоторых особенностях пластичного сырья в истории гончарства // Проблемы древней истории Северного Прикаспия. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. С. 193–214.

- Васильева И. Н., 2015. О выделении видов исходного пластичного сырья древнейшей керамики и их ареалах в эпоху неолита (по материалам Поволжья) // Современные подходы к изучению древней керамики в археологии / Ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН. С. 16–23.

- Васильева И. Н., Королев А. И., Шалапинин А. А., 2019. Энеолитический керамический комплекс поселения Лебяжинка VI: морфология и технология // Феномены культур раннего бронзового века степной и лесостепной полосы Евразии: пути культурного взаимодействия в V–III тыс. до н. э. Оренбург: Оренбургский гос. пед. ун-т. С. 28–42.

- Кондратьев С. А., Шалапинин А. А., 2011. К проблеме хронологического соотношения комплексов позднего неолита – энеолита лесной зоны Среднего Поволжья // ИСНЦ РАН. Т. 13. № 3. С. 259–263.

- Королев А. И., Ставицкий В. В., 2006. Примокшанье в эпоху раннего металла. Пенза: Пензенский гос. пед. ун-т. 202 с.

- Королев А. И., Шалапинин А. А., 2010. Радиоуглеродное датирование ранних материалов волосовской культуры Среднего Поволжья // ИСНЦ РАН. Т. 12. № 2. С. 256–259.

- Кулькова М. А., Шалапинин А. А., 2018. Новые данные по абсолютной хронологии памятников волосовской культуры лесной зоны Среднего Поволжья // ИСНЦ РАН. Т. 20. № 3-2 (83). С. 507–509.

- Никитин В. В., 1990. Материалы к изучению волосовской культуры Среднего Поволжья // Древности Поветлужья. Йошкар-Ола. С. 7–38. (АЭМК; вып. 17.)

- Никитин В. В., 1991. Медно-каменный век Марийского края. Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во. 152 с.

- Никитин В. В., 1996. Каменный век Марийского края Йошкар-Ола: МарНИИ. 180 с. (Труды Марийской археологической экспедиции; т. IV.)

- Никитин В. В., 2017. На грани эпохи камня и металла. Средневолжский вариант волосовской культурно-исторической общности. Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т. 765 с.

- Петряшов Д. В., Павлов С. И., 2001. К вопросу о примеси птичьего пуха в древней керамике Примокшанья // Историко-археологические изыскания. Вып. 4. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. С. 63–71.

- Федоров-Давыдов Г. А., 1987. Статистические методы в археологии. М.: Высшая школа. 216 с.

- Халиков А. Х., 1960. Материалы к изучению истории Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья в эпоху неолита и бронзы // Труды Марийской археологической экспедиции. Т. 1. Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во. С. 7–187.

- Халиков А. Х., 1969. Древняя история Среднего Поволжья. М.: Наука. 396 с.

- Цветкова И. К., 1958. Неолитические жилища стоянки Володары // СА. № 2. С. 112–123.