Типологические особенности сенсомоторной системы юношей, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ

Автор: Медведева О.А., Алексанянц Г.Д., Кнебель Я., Хартманн З.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Физиология и спортивная медицина

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время одним из приоритетных направлений успешности в спортивной деятельности является типологический подход к построению тренировочных программ юных спортсменов. Однако при прогнозировании спортивных результатов и профессиональном отборе, в основном, применяются педагогические критерии и отдельные антропометрические показатели. Неизученными остаются взаимосвязи исходного функционального состояния организма и соматического типа спортсменов. Целью настоящей работы явилось изучение физиологических особенностей адаптации сенсомоторной системы у юношей, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ, в зависимости от соматического типа. в исследовании приняли участие 28 спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ. Для определения функциональных особенностей сенсомоторной системы использовали простую зрительно-моторную реакцию, реакцию на движущийся объект, реакции выбора и различения. Антропометрические показатели снимались по классическому методу в. в. Бунака и оригинальной методике Р. Н. Дорохова. в результате комплексного исследования сенсомоторной реакции и типа телосложения юношей высокой квалификации, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ, определены особенности скорости и лабильности нервных центров, уравновешенность нервных процессов, выявлены основные соматические типы по га баритному уровню варьирования и варианты биологического развития. Проведен анализ взаимосвязи особенностей функционального состояния сенсомоторной системы и сома-тотипа. По результатам корреляционного анализа установлено, что показатели простых и сложных сенсомоторных реакций спортсменов связаны с типом телосложения; выявлена отрицательная корреляционная связь с соматическим типом, следовательно, высоким значениям габаритного уровня варьирования соответствует уменьшение скорости сенсомоторного реагирования. Полученные результаты представляют интерес в плане спортивного отбора в гребле на байдарках и каноэ на этапе углубленной спортивной специализации.

Гребля на байдарках и каноэ, простая зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся объект, реакции выбора и различения, сома-тотип, корреляционная взаимосвязь

Короткий адрес: https://sciup.org/14263918

IDR: 14263918 | УДК: 796.01:612+797.122

Текст научной статьи Типологические особенности сенсомоторной системы юношей, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ

Введение. В настоящее время одним из приоритетных направлений успешности в спортивной деятельности является типологический подход к построению тренировочных программ юных спортсменов [1, 2, 11]. Однако при прогнозировании спортивных результатов и профессиональном отборе, в основном, применяются педагогические критерии: быстрота овладения техникой, уровень сформированности специфических физических качеств и способностей, интенсивность прогрессирования спортивных результатов; отдельные антропометрические показатели. Неизученными остаются взаимосвязи исходного функционального состояния организма и соматического типа спортсменов [4, 8, 18].

Адаптация организма спортсмена в условиях высоких тренировочных и соревновательных нагрузок обеспечивается скоординированными в пространстве и во времени специализированными функциональными системами, соответствием генетически детерминированных особенностей психофизиологического и соматического статуса модельным характеристикам избранного вида спорта [13, 16, 17, 19].

В гребле на байдарках и каноэ как виде спорта со сложной координационной структурой движений необходимы высокий уровень развития скоростносиловых качеств, хорошая ориентация в пространстве и во времени, интегральная сенсомоторная координация [5, 10, 15]. Однако недостаточно сведений о влиянии занятий греблей на ведущие системы организма спортсменов, а имеющаяся информация носит фрагментарный характер и не систематизирована. Учитывая недостаточную изученность сенсомоторной организации юношей высокой квалификации, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ, проблема комплексного исследования физиологических особенностей сенсомоторной системы спортсменов в зависимости от соматотипа является актуальной.

Целью настоящей работы явилось изучение физиологических особенностей адаптации сенсомоторной системы у юношей, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ, в зависимости от соматического типа.

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 28 спортсменов высокой квалификации (кандидаты и мастера спорта – действующие члены сборных команд Российской Федерации и Краснодарского края), специализирующиеся в гребле на байдарках и каноэ. Возраст спортсменов варьировал от 17 лет до 21 года.

Юноши, занимающиеся греблей, принимали участие в исследовании на добровольной основе, было получено письменное информированное согласие.

Для определения функциональных особенностей сенсомоторной системы использовали простую зрительно-моторную реакцию (ПЗМР), которая характеризует лабильность, силу центральной нервной системы и является одним из наиболее распространенных показателей при тестировании скорости и быстроты реакции. Оценивали показатели реакции на движущийся объект (РДО), отражающие баланс нервных процессов; реакций выбора (ВРВ) и различения (ВРР), характеризующие подвижность и силу нервной системы [7, 9, 14]. С целью получения фактических данных применяли аппаратно-программный компьютерный комплекс «НС-ПсихоТест» фирмы «НейроСофт» (г. Иваново). Данный комплекс включает в себя тестер, который обеспечивает автоматические предъявления световых сигналов в случайные моменты времени, и IBM-совместимый персональный компьютер.

Антропометрические показатели снимались по классическому методу В. В. Бунака [3] и оригинальной методике Р. Н. Дорохова [6]. Габаритный уровень варьирования (ГУВ) оценивали соотношением величин роста и массы тела с выделением основных соматических типов (СТ): микросомного (МиС), мезосомно-го (МеС), макросомного (МаС). Вариант развития (ВР) определяли метрическим методом с расчетом индекса зрелости в следующей градации: растянутый (ВР «С»), банальный (ВР «В»), укороченный (ВР «А»).

Результаты исследований обрабатывались методом вариационной статистики с определением средней величины (М), средней ошибки средней величины (m), показателя достоверности различий в группах исследуемого контингента (р). Оценка данных статистического анализа проводилась с помощью t-критерия Стьюдента, был принят 95,0% уровень значимости (р<0,05). Для выявления нормальности распределения использовались критерии скоса и эксцесса, по Н. А. Плохинскому [12]. Все показатели, описанные в исследовании, имели распределение, близкое к нормальному. Для установления тесноты связи между изучаемыми показателями применялся корреляционный анализ с расчетом коэффициента Пирсона. Статистическая обработка проводилась с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение. Для выделения соматических типов по габаритному уровню варьирования и вариантов биологического развития были рассчитаны оценочные коэффициенты соматометри-ческих показателей (табл. 1).

Таблица 1

Оценочные коэффициенты для выделения соматических типов по габаритному уровню варьирования и вариантов биологического развития

|

Юноши, специализирующиеся в гребле на байдарках и каноэ |

|||||

|

Длина тела |

Масса тела |

Вариант развития |

|||

|

С |

Д |

С |

Д |

С |

Д |

|

132,1 |

100,2 |

11,8 |

130,0 |

0,09 |

0,4 |

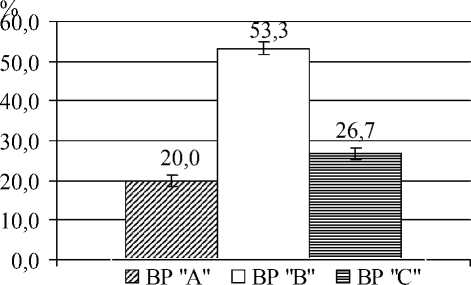

Анализ антропометрического материала показал, что при распределении исследуемых, занимающихся греблей, по линии нано-мегалосомного варьирования 33,3% относились к МиС типу, 40,0% – к МеС, 26,7% – к МаС соматотипу. В результате оценки данных ВР исследуемого контингента было установлено, что основная часть спортсменов имела ВР «В» (рис.). Остальные юноши обнаруживали отклонения от банального варианта практически в равной степени как в сторону ретардации, так и акселерации.

Анализ взаимосвязей СТ и ВР юных спортсменов выявил, что в группе микросоматиков юноши ВР «А» отсутствовали, ВР «В» составляли 40,0%, ВР «С» – 60,0%.

Среди лиц МеС типа исследуемые с растянутым развитием отсутствовали, с банальным вариантом составляли 88,0%, с укороченным типом – 12,0%. В группе макросоматиков юноши с растянутым развитием отсутствовали, остальные спортсмены имели ВР «В» и ВР «А» в равной степени (по 50,0%).

Рис. Распределение юношей, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ, по варианту биологического развития

Для определения функционального состояния сенсомоторной системы в зависимости от СТ у юных спортсменов использовалось время ПЗМР, РДО, ВРВ ВРР. При анализе взаимосвязей СТ и ПЗМР было выявлено, что спортсмены с МиС вариантом реагировали на световой стимул значительно медленнее – 208,5±4,0 мс, чем юноши с МеС (р1-2<0,05) и МаС СТ (р1-3<0,05) (табл. 2), при этом достоверных различий между результатами последних групп обнаружено не было (р2-3>0,05).

При исследовании РДО было выявлено, что время реакции у спортсменов с МиС вариантом почти в полтора раза ниже 54,8±10,4 мс, чем у юношей с МеС (р1-2<0,05) и МаС типами (р1-3<0,05). Согласно анализу стратегий реагирования, в исследуемых группах основная часть юношей обнаруживала точную РДО, что указывает на сбалансированный вариант нервных процессов и обеспечивает высокую способность к быстрому адекватному реагированию спортсменов в условиях высоких тренировочных и соревновательных нагрузок.

При оценке ВРР высокие значения наблюдались у спортсменов с МаС типом телосложения (295,5±25,3 мс) с количеством ошибок 10,8% (табл. 3). Скорость реагирования юношей микросомного и мезосомного СТ на фоне одинакового числа ошибок (6,7 и 6,1 соответственно) была достоверно ниже, чем у макросоматиков (р1-2<0,05; р1-3<0,05).

При анализе показателей ВРВ низкую скорость реакции показывали лица МеС типа телосложения (340,9±32,7 мс) по сравнению с юношами МиС (р1-2<0,05) и МаС (р2-3<0,05) уровней варьирования, при этом достоверных различий между процентом ошибок на главный цвет в группах исследуемого контингента обнаружено не было (р>0,05). Наибольший процент ошибок наблюдался на второстепенный цвет у спортсменов мезосоматического типа в сравнении с микросоматиками (р1-2<0,05) и макросоматиками (р2-3<0,05).

Для оценки взаимосвязей СТ и особенностей сенсомоторной системы у юношей, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ, был проведен корреляционный анализ, по результатам которого установлено, что показатели подвижности и сбалансированности нервных процессов взаимосвязаны с типом телосложения (табл. 4)

Данные ПЗМР, РДО, ВРР имеют отрицательную корреляционную связь с СТ, следовательно, высоким значениям ГУВ (МаС СТ) соответствует уменьшение скорости сенсомоторного реагирования. Однако показатели ВРВ и количество ошибок при выполнении сложных сенсомоторных реакций обнаруживают положительную корреляционную связь с типом телосложения по ГУВ. Соответственно, высокие значения СТ обусловлены увеличением ВРВ, которое сопровождается большим количеством ошибок на главный и второстепенный световые стимулы.

Заключение. Анализ ГУВ свидетельствует о том, что у основной массы юных спортсменов превалирует МеС тип габаритного варьирования. Распределение по ВР у исследуемого контингента иллюстрирует некоторую тенденцию к преобладанию лиц, развивающихся по банальному варианту. Анализ взаимосвязей СТ и ВР юношей, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ, установил, что крайние варианты СТ по ГУВ – МаС и МиС – значительно чаще дают отклонения в биологическом развитии, чем МеС, для которого в большей степени характерно банальное развитие (88,0%). При этом ВР микросоматиков чаще идет по растянутому варианту (60,0%), макросоматиков – по укороченному (50,0%).

Сравнительный анализ времени ПЗМР у юношей, занимающихся греблей, в зависимости от СТ подтвердил тенденцию к увеличению латентного периода времени двигательной реакции у лиц с МиС типом телосложения, что свидетельствует о снижении лабильности в деятельности нервных центров. Согласно анализу стратегий реагирования, в исследуемых группах основная часть юношей обнаруживает точную РДО, что указывает на сбалансированный вариант нервных процессов и обеспечивает высокую способность к быстрому адекватному реагированию спортсменов в условиях высоких тренировочных и соревновательных нагрузок.

Юноши, специализирующиеся в гребле на байдарках и каноэ, имеют различия в функциональном состоянии сенсомоторной системы в зависимости от типа телосложения. Согласно данным корреляционных взаимосвязей, представители МаС и МеС СТ имеют более высокие значения лабильности нервных центров, уравновешенность нервных процессов (до 55,6%) по сравнению с лицами МиС типов. У спортсменов микро-соматического варианта наблюдаются увеличение времени двигательной реакции, тенденция к преобладанию запаздывающих стратегий реагирования. Однако при выполнении ВРВ спортсмены крайних типов телосложения имеют более высокую скорость реакции и допускают меньшее количество ошибок на световые сти-

Таблица 2

Время простой зрительно-моторной реакции и реакции на движущийся объект у юношей, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ (М±m)

|

Показатели |

Единицы измерения |

МиС (1) |

МеС (2) |

МаС (3) |

р 1-2 |

р 1-3 |

р 2-3 |

|

ПЗМР |

мс |

208,5±4,0 |

197,3±11,0 |

193,4±9,9 |

<0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

|

РДО |

54,8±10,4 |

44,1±4,1 |

43,0±6,0 |

<0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

|

|

“–” |

62,7±15,7 |

44,0±10,7 |

51,6±12,0 |

<0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

|

|

“+” |

43,6±3,5 |

41,0±6,3 |

30,9±5,2 |

>0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

|

Точные |

% |

46,7 |

53,3 |

55,6 |

<0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

|

Опережения |

32,3 |

22,8 |

32,2 |

<0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

|

|

Запаздывания |

21,0 |

23,9 |

12,2 |

>0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

Примечание: “–” и “+” – время запаздывающих и опережающих реакций соответственно;

р1-2– достоверность различий между микросоматиками и мезосоматиками;

р1-3– достоверность различий между микросоматиками и макросоматиками;

р2-3– достоверность различий между мезосоматиками и макросоматиками.

Таблица 3

Время сложных сенсомоторных реакций различения и выбора у юношей, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ (М±m)

|

Показатели |

Единицы измерения |

МиС (1) |

МеС (2) |

МаС (3) |

р 1-2 |

р 1-3 |

р 2-3 |

|

ВРР |

мс |

320,5±18,1 |

311,3±19,6 |

295,5±25,3 |

>0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

Количество ошибок |

% |

6,7 |

6,1 |

10,8 |

>0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

ВРВ |

мс |

320,1±14,3 |

340,9±32,7 |

317,6±31,2 |

<0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

|

Ошибка ГЦ |

% |

6,0 |

4,7 |

5,4 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

Ошибка ВЦ |

5,0 |

7,2 |

4,3 |

<0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

Примечание: ГЦ и ВЦ – главный и второстепенный цвет соответственно (% ошибки от общего количества предъявляемых стимулов);

р1-2– достоверность различий между микросоматиками и мезосоматиками;

р1-3– достоверность различий между микросоматиками и макросоматиками;

р2-3– достоверность различий между мезосоматиками и макросоматиками.

Таблица 4

Корреляционные взаимосвязи между типом телосложения и показателями сенсомоторных реакций

|

Соматический тип |

Коэффициент корреляции |

||||||

|

ПЗМР |

РДО |

ВРР |

% ошибок |

ВРВ |

% ошибок на ГЦ |

% ошибок на ВЦ |

|

|

-0,47* |

-0,44* |

-0,40* |

0,62* |

0,84* |

0,49* |

0,51* |

|

Примечание: * достоверность взаимосвязей по уровню значимости P<0,05.

мулы, чем юноши МеС СТ. Следовательно, габаритный уровень варьирования и функциональное состояние сенсомоторной системы организма юных спортсменов определяют специфику адаптации организма в условиях высоких тренировочных и соревновательных нагрузок.

Список литературы Типологические особенности сенсомоторной системы юношей, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ

- Богуш, В. Л. Определение координационных особенностей спортсменов-гребцов/В. Л. Богуш, С. В. Гетманцев, А. С. Яцунский, О. В. Сокол, О. И. Резниченко, О. В. Кувалдина//Слобожанський науково-спортивный вiсник. -Харкiв: ХДАФК, 2012. -№ 2. -С. 78-82.

- Брюханов, Д. А. Выявление типологической принадлежности юных гребцов/Д. А. Брюханов, Ю. П. Корнилов//Научные и методические проблемы физического воспитания, спорта и оздоровительной физической культуры. -Волгоград: ВГАФК, 2010. -С. 26-28.

- Бунак, В. В. Теоретические вопросы учения о физическом развитии и его типах у человека/В. В. Бунак. -М.: МГУ, 1962. -340 с.

- Верлин, С. В. Факторы, определяющие эффективность техники гребли/С. В. Верлин, Г. Н. Семаева, И. Н. Маслова//Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. -2014. -№ 4 (110). -С. 29-34.

- Гетманцев, С. В. Исследование физического качества быстроты в гребном спорте/С. В. Гетманцев, В. Л. Богуш, А. С. Яцунский, Н. И. Задоян, О. В. Сокол, Л. И. Мигель//Слобожанський науково-спортивный вiсник. -Харкiв: ХДАФК, 2009. -№ 1. -С. 83-87.

- Дорохов, Р. Н. Место конституциологии в спорте/Р. Н. Дорохов, В. Н. Чернова//Теория и практика физической культуры. -2010. -№ 12. -С. 39-42.

- Ильин, Е. П. Психомоторная организация человека/Е. П. Ильин. -СПб.: Питер, 2003. -384 с.

- Квашук, П. В. Классификация средств и методов развития специальной выносливости гребцов на байдарках и каноэ/П. В. Квашук, В. Ф. Каверин, С. В. Верлин, И. Н. Маслова//Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. -2013. -№ 10 (104). -С. 86-90.

- Макаренко, Н. В. Сенсомоторные реакции в онтогенезе человека и их связь со свойствами нервной системы/Н. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, Т. И. Борейко, Е. М. Давыдова, Д. Н. Харченко//Физиология человека. -2001. -Т. 27. -№ 6. -С. 52-57.

- Маслова, И. Н. Спортивный отбор в гребле на байдарках и каноэ/И. Н. Маслова, Е. В. Верлина//Теория и методика детско-юношеского спорта. -2010. -№ 6. -С. 29-32.

- Медведева, О. А. Особенности простой зрительномоторной реакции юношей, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ, в зависимости от сома тотипа/О. А. Медведева, Г. Д. Алексанянц, О. В. Минко, Я. Кнебель, З. Хартманн//Физическая культура, спорт -наука и практика. -2014. -№ 4. -С. 69-73.

- Плохинский, Н. А. Биометрия/Н. А. Плохинский. -М.: МГУ, 1970. -364 с.

- Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная/А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. -М.: Советский спорт, 2008. -619 с.

- Чарыкова, И. А. Анализ особенностей сенсомоторного реагирования в условиях адаптации к физической активности разной направленности/И. А. Чарыкова, Е. А. Стаценко, Н. А. Парамонова//Медицинский журнал. Научно-практический рецензируемый журнал. -2009. -№ 4. -С. 119-121.

- Челышкова, Т. В. Особенности функционального состояния центральной нервной системы студентов в процессе учебной деятельности/Т. В. Челышкова, Н. Н. Хасанова, С. С. Гречишкина, А. А. Намитокова, Г. Г. Корник, В. А. Фролова//Вестник Адыгейского государственного университета. -2009. -№ 2. -С. 42-49.

- Чижик, Л. Ю. Функциональная подвижность в деятельности нервных центров у спортсменов-инвалидов разной квалификации, специализирующихся в пауэрлифтинге/Л. Ю. Чижик, Г. Д. Алексанянц//Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта. -2013. -№ 2 (27). -С. 25-28.

- Шаханова, А. В. Системные механизмы адаптации детей и подростков в условиях расширенного двигательного режима/А. В. Шаханова, Н. Н. Хасанова//Физиологические проблемы адаптации: сб. науч. ст. -Ставрополь: Изд-во СГУ, 2008. -С. 204-205.

- Del Percio C. Visuo-attentional and sensorimotor alpha rhythms are related to visuo-motor erformance in athletes/C. Del Percio, C. Babiloni, M. Bertollo et al.//Hum Brain Mapp. -2009. -№30 (11). -P. 3527-3540.

- Hatsopoulos N. G. Rhythms in Motor Processing: Functional Implications for Motor Behavior/N. Hatsopoulos. -Chicago: Committee on Computational Neuroscience Department of Organismal Biology and Anatomy University of Chicago, 2009. -45 p.