Типоморфизм рентгеноструктурных характеристик золота (на примере россыпей и рудопроявлений Тимано-Североуральского региона)

Автор: Глухов Ю.В., Макеев Б.А., Сокерин М.Ю., Ефанова Л.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (344), 2023 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты изучения самородного золота Тимано-Североуральского региона при помощи рентгеноструктурного анализа (дифрактометрический метод Дебая-Шеррара, монокристальная регистрация). Установлено, что структурные характеристики золота различаются в зависимости от природы золотоносных объектов. Структура типичного золота россыпей представляет собой агрегат хаотически распределённых микрокристаллитов. В этом случае на фотодебаеграммах видны только сплошные кольцевые линии рефлексов плоскостей кристаллической решётки золота. Формирование данной микрокристаллической структуры обусловлено экзогенными механическими деформациями, возникшими в результате пребывания в динамических средах (водная, ветровая деятельность и пр.). Для структуры аутигенного золота рудопроявлений оказалось характерным субориентированное упорядочение микрокристаллов (текстурированность). На фотодебаеграммах такого золота наблюдаются прерывистые штриховые линии и узлы отражений от плоскостей кристаллической решётки. Частота встречаемости золота с данной структурой на объектах коренного типа варьирует от нескольких единиц до нескольких десятков процентов. По мнению авторов, находки самородного золота со структурами упорядочения его зёрен в составе сростков или агрегатов микрокрокристаллитов являются признаком крайней близости этого золота к его коренному источнику, что имеет важное значение при прогнозировании золотоносности и поисках золоторудных залежей.

Самородное золото, рентгеновская дифракция по методу дебая-шеррера, кыввожское золотороссыпное поле, средний тиман

Короткий адрес: https://sciup.org/149143569

IDR: 149143569 | УДК: 549.283+553.411.071 | DOI: 10.19110/geov.2023.8.1

Текст научной статьи Типоморфизм рентгеноструктурных характеристик золота (на примере россыпей и рудопроявлений Тимано-Североуральского региона)

При прогнозировании коренной золотоносности, как известно (Петровская, 1973), используется оценка степени механической изношенности исходных форм и поверхности самородного золота как показатель его удалённости от коренного источника. Считается, что в процессе транспортировки золото утрачивает свою исходную угловатую, сложную (рудную) форму и становится более округлым, окатанным. Для определе- ния показателя степени механической окатанности обычно используется глазомерная балльная оценка (Методика…, 1992; Николаева и др., 2015).

Эффективность этого подхода имеет определённые ограничения. Сложности возникают уже в терминологическом определении характеризующих золото окатанности и его округлости. Округлость и окатан-ность (под которой нередко подразумевают округлость) на самом деле понятия разные. Механически округлые

формы, известные как формы окатывания у золота, — это формы приспособления к условиям динамичной среды, формирующиеся у золота в механических и водных потоках, волноприбойных условиях, в эверзион-ных котлах или при ветровой деятельности. Типичные механические формы с плавными округлыми очертаниями (дисковидные, тороидальные, включая формы с эквипотенциальной поверхностью, такие как эллипсоидальные и сферические) возникают у золота при стохастическом его соударении с обломками пород и главным образом с песчаными частицами при различных видах механических воздействий в экзогенных обстановках (Филиппов, Никифорова, 1998), среди которых водная и ветровая деятельность традиционно определяются как главные.

Важно отметить, что у механических форм округления-окатывания есть отдельные морфологические элементы, позволяющие уверенно диагностировать механические формы у золота и определять это золото как механически окатанное. Характерными элементами окатанного золота являются наклёпы, торцевые валики, специфичный бугорчато-ямчатый микрорельеф, импрегнация поверхности микрочастицами кварца (бомбардирующие частицы), специфичные плёночно-пористое строение, пустотелость и центральные внутренние перегородки.

Однако в природных проявлениях золота встречаются его округлые формы, происхождение которых никоим образом не связано с механическим воздействием динамических сред. Так, в россыпных объектах встречается сферическое золото. По одним данным, оно может являться последствием химического выветривания (Никифорова и др., 2020). Сферические минеральные формы находят в осадочных и метаоса-дочных формациях (Никулова и др., 2018), они образуются в различных магматических процессах (включая рудообразование) и импактных событиях (Лукин, 2013). По нашим представлениям, сферическое золото, оказывающееся в молодых россыпях, может исходно образоваться в результате плавления в техногенных условиях (Сокерин и др., 2023b, Техногенез-2023).

Другой пример золота с округлыми очертаниями — находка округлых отдельных частиц аутигенного золота и их сложных агломератов в рифейских песчаниках Кыввожского золотороссыпного поля, сформировавшихся, по-видимому, при заполнении пространства округлых пор и полостей в этих породах (Сокерин и др., 2023a).

Наконец, ещё одна сложность оценки степени механической окатанности как показателя удалённости золота от его коренного источника обусловлена его способностью повторно деформироваться в осадках россыпи. При этом округлая морфология золота, приобретённая им в экзогенных обстановках динамичных сред, регрессирует к угловатым «псевдорудным» (т. е. похожим на первичные эндогенные рудные) формам. Причиной повторной деформации, по мнению некоторых авторов (Филиппов, Никифорова, 1998), может быть литостатическое сдавливание золотоносного осадка или тектонические межпластовые подвижки. По нашему мнению, значительнае часть примеров золота с повторными деформациями обусловлена гляциоген-ной их природой, гляциотектоническими движениями, охватывающими золотоносные осадки (Глухов и 4

др., 2006). Поэтому золото с повторными деформациями характерно для ареалов ледниковой деятельности. Разумеется, в природе могут реализовываться и другие способы повторной деформации окатанного золота, например в результате гофрировки золотоносных пластов при оползневых процессах, при морозо-бойном воздействии и т. п. Однако наличие повторной деформации у окатанного золота, очевидно, затрудняет применение балльной оценки окатанности. Вследствие этого возникают и уже описаны в литературе случаи некорректной оценки удалённости коренных источников (Филиппов, Никифорова, 1998).

Механическое модифицирование золота порой такое значительное, что возникает сложность однозначного определения принадлежности золота к исходным рудным или механически модифицированным формам. Последние бывают столь причудливы, что глазомерно ошибочно принимаются за ростовые формы золота типа кристалломорфных, дендритовидных и т. п.

В связи с описанной проблематикой оценки степени удалённости золота от коренного источника нами проведены рентгеноструктурные исследования коллекций самородного золота из объектов россыпного и коренного типов Среднего Тимана.

Полученные результаты позволили получить объективные структурные характеристики неперемещён-ного аутигенного (рудного) золота объектов коренного типа, а также структурные особенности аллотиген-ного золота, типичного для россыпей.

Объекты и методика исследования

Лабораторные исследования золота проводились на базе ЦКП «Геонаука» Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Изучались коллекции среднетиманского самородного золота Среднекыввожского золотороссыпного поля (Вымская горст-антиклинорная структура; Кыввожская, Среднекыввожская, Димтэмъёльская россыпи) и Центрально-Четласского редкоземельного рудного узла (золото-редкоземельно-ториевое проявление Исток). В качестве объектов сравнения использовались коллекции самородного золота россыпепро-явления Бездубово (Сысольская мульда, северо-восток Восточно-Европейской платформы) и рудопроявле-ния Нияхойское-2 (Нияюский золоторудный узел, Полярный Урал).

Отбор золота из шлиховых концентратов и его морфологическое описание проводилось при помощи оптического микроскопа МБС-9. Фотоизображения золота получены при помощи цифрового фотоаппарата Sony Cyber-shot DSC-W830 (20 Мпикс). Красноватокоричневый тон изображений золотин обусловлен наклонной подсветкой лампой накаливания (8 В, 20 Вт) для усиления контраста рельефа их поверхности. Детали микрорельефа и состав золота изучались на сканирующем электронном микроскопе Tescan VEGA 3 LMN (Чехия) с энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 450 X-MAX 50 mm2 (EDS) Oxford Instruments при ускоряющем напряжении 20 кВ, размере пучка 180 нм, области возбуждения до 5 мкм; давление в камере составило 0.02 Па; накопление импульсов ~ 600 000 и время накопления — 1–2 минуты для составов в точке, накопление импульсов ~ 200 000–400 000 и 3–5 минут для средних составов по площади зерна. Средний состав у золота определялся при помощи ПО Aztec Аdvance Oxford instruments с использованием функционала «Частица». Средняя пробность золота (‰) рассчитывалась по формуле CAu / (CAu + Cпр) * 1000, где CAu — среднее содержание золота, Cпр — среднее содержание примесных элементов. Для получения изображений форм золота и его зональности также применялся сканирующий электронный микроскоп Axia ChemiSEM компании Thermo Fischer Scientific (Чехия): ускоряющее напряжение — 20 кВ (10–15 кВ для получения изображений), размер пучка — 180 нм, область возбуждения — до 5 мкм; давление в камере — 0.05 Па, время накопления импульсов — 1–2 минуты для составов в точке и 5–20 минут для средних составов по площади зерна и распределений элементов (карта характеристического рентгеновского излучения).

Рентгеноструктурные исследования золота проводились методом Дебая – Шеррера (монокристаль-ная фотографическая регистрация без растирания золота; АРОС, Fe-анод, ток — 10 mА, напряжение — 30 kV, фильтрование не проводилось, камера Дебая–Шеррера с радиусом 28.65 мм). Критический размер золотин для получения кондиционных дифрактограмм составляет ~ 0.1 мм. Величина межплоскостных расстояний (d) определялась по формуле Брегга – Вульфа 2d sin( θ ) = = n λ , где θ — угол скольжения (брэгговский угол), n — порядок дифракционной линии, λ — длина волны. Ввиду естественных ограничений по количеству анализов рентгеноструктурному исследованию подверглись лишь выборочные золотины, относящиеся к россыпным и рудным разновидностям. Предпочтительно для анализа отбирались золотины аутигенного (рудного) облика, которые в ряде случаев отличались своими дебаеграммами от окатанных золотин россыпного типа. Аналогично также выборочно производилось структурное травление царской водкой поверхности пришлифованных препаратов золота. Протравленные поверхности золота изучались при помощи оптического микроскопа Nikon Eclipse LV100ND (цифровая камера DS-L3).

Результаты исследованийКыввожское золотороссыпное поле

Золото на Кыввожском золотороссыпном поле концентрируется в аллювиальных нелитифицированных конглобрекчиевых псефитах, которые представлены обломками местных и транзитных пород. Больше всего золота находится в сланцевых ловушках (щётках, разборном плотике россыпи), представляющих собой выветрелую неровную трещиноватую кровлю метаморфизованного складчатого докембрийского фундамента. Учитывая данные, приведённые В. А. Дударом (1986), примерный возраст базальных золотоносных псефитов (возраст палеодолины) можно нестрого принять как палеоген-досреднечетвертичный (₽ – QII). В составе самых древних псефитов присутствуют в основном слабоокатанные обломки местных рифейских сланцев и песчаников, погружённых в глинисто-суглинистый наполнитель.

В средней и верхней частях разреза четвертичных аллювиальных отложений (QIII–QIV), в которых также содержится золото, наблюдается чередование песчаных и галечно-валунных слоев. Наполнитель псефитов — песчаный-алевропесчаный. Крупные транзитные обломки валунной размерности состоят из пород, характерных для Тимана (песчаники, кремни и др., в том числе редкие обломки магматических пород, типа габбро), которые обычно встречаются в ледниковых отложениях. Золото практически повсеместно присутствует в шлиховых пробах голоценового конглобрекчичевого грубообломочного аллювия (QIV) современных водотоков. Наполнитель псефитов — суглинисто-песчаный. Наибольшие концентрации золота также приурочены к сланцевым ловушкам.

Золото Кыввожского участка (коллекция 511 знаков) встречалось в мелком гранулометрическом классе крупности (рис. 1, a1–a5). При этом попадались экземпляры и из других гранулометрических классов (крупное, среднее, весьма мелкое, тонкое). Золото оценивается в целом как слабо- и среднеокатанное (баллы окатанности — 1, 2; здесь и далее — БО). Для него типичен бугорчато-ямчатый микрорельеф, пористость и следы растворения (рис. 2, a, d). У золотин отмечается красно-коричневый нацвет. Есть примеры встречаемости золота с красно-бурыми и чёрными корковыми агрегатами (рубашками) железо- и марганецсодержащих оксигидроксидов (рис. 1, a3), аналогичными встреченным нами ранее на Среднекыввожском участке (Глухов и др., 2018b). Для золота характерны повторные деформации в виде конвертообразных изгибов, розетчатых форм сдавливания, разрывов и прорывов сплошности. Сочетание специфичного неровного рельефа и угловатого (псевдорудного) облика позволяют выделять золото Кыввожского участка (Кыввожской россыпи) в самостоятельный кыввожский морфотип.

Специфическая особенность внутреннего строения золота Кыввожского участка — широкая распространённость золотин, имеющих трещинно-блоковую (трещинно-мозаичную) структуру (рис. 2, h). Золото с таким строением доминирует в самых древних частях золотоносных псефитов в их основании.

Тип золота с трещинно-блоковой структурой обнаруживался нами на Среднекыввожском участке (Глухов и др., 2018a). Данный тип представляет собой пример трансформации золота в россыпи, сопровождающейся его перекристаллизацией и перераспределением примесей. На Тимане он описывался как золото с неоднородным внутренним строением, обусловленным отгонкой серебра в межзерновое пространство (Майорова, 1996). При изучении крупных россыпных объектов азиатской части России этот тип выделялся как золото со структурами дезинтеграции и грануляции (Николаева, Яблокова, 2007; Герасимов, 2022). Отмечался он и в других россыпных золотоносных районах мира. Судя по данным, которые приводятся в работе (Chapman et al., 2021) золото с парными выделениями золота и серебра в поздних микропрожилках и золото с зональными доменами — это всё тот же тип золота с трещинно-блоковой структурой.

В отличие от золота с гомогенными составом твёрдых растворов, содержащего примесь серебра, золотины кыввожского морфотипа из самых древних (при-плотиковых) уровней одноименной россыпи нередко представляют собой золотосеребряные агрегаты (табл. 1). В них есть и золото с небольшой примесью серебра (матричная исходная область золотины, охва- 5

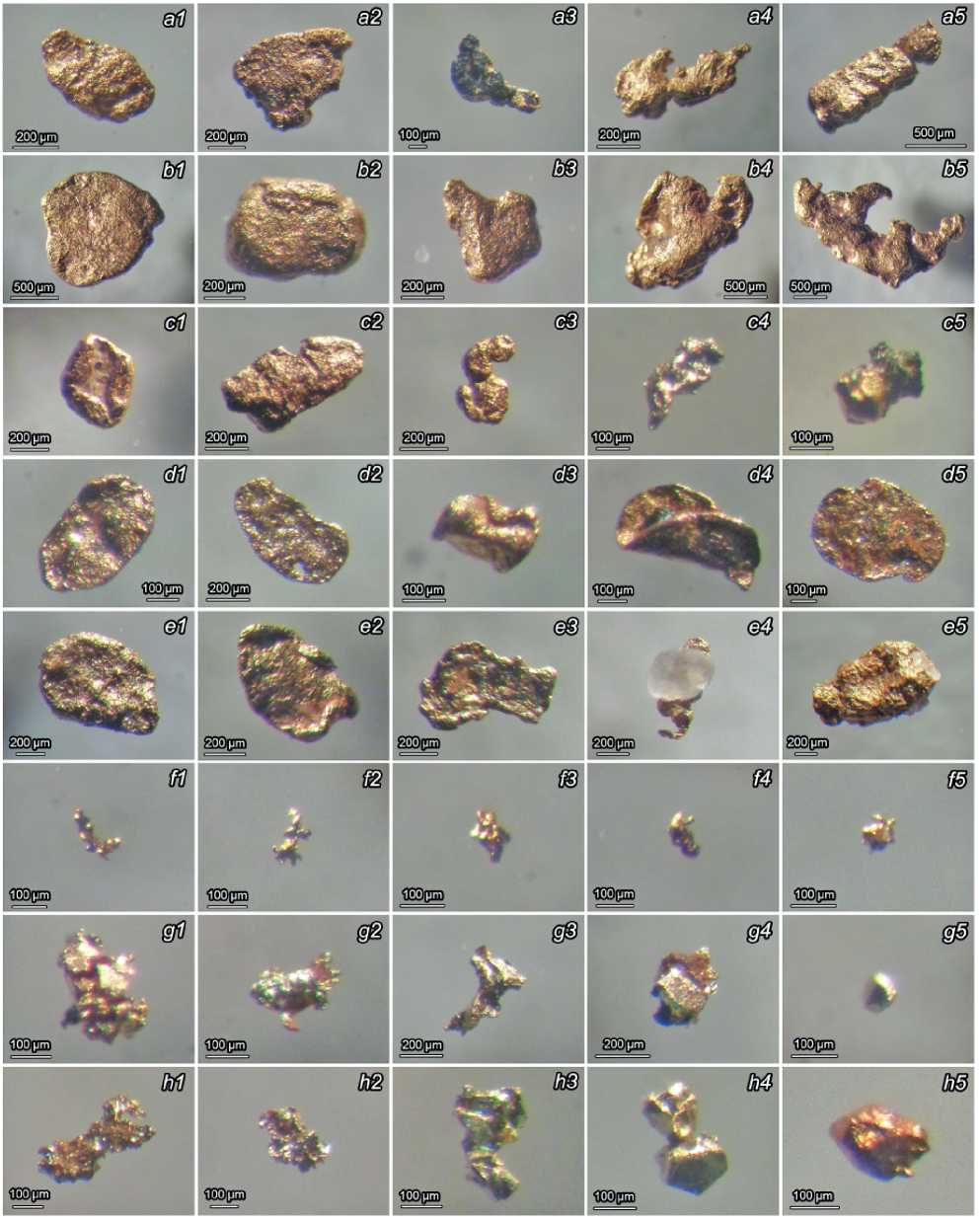

Рис. 1. Характерные морфотипы золота из различных рудопроявлений и россыпей Тимано-Североуральского региона: a1–c5 — Кыввожское золото-россыпное поле (Вымский горст, Средний Тиман), a1–a5 — Кыввожская россыпь, b1–b5 — Среднекыввожская россыпь, c1–c5 — Димтэмъёльский участок; d1–d5 — россыпепроявление Бездубово (Сысольская мульда, северо-восток Восточно-Европейской платформы); e1–e5 — Ичетъюское золото-россыпное поле (Средний Тиман); f1–f5 — золотоносные рифейские песчаники (правый борт долины руч. Средний Кыввож); g1–g5 — золото-редкозе-мельно-редкометалльное рудопроявление Исток на Мезени (Четласское поднятие); h1–h5 — рудопроявление Нияхойское-2 (Нияюское золоторудное поле, Полярный Урал)

Fig. 1. Characteristic morphotypes of gold from various ore occurrences and placers of the Timan-Northern Ural region: a1–c5 — Kyvvozhskoye gold placer field (Vym horst, Middle Timan), a1–a5 — Kyvvozh placer, b1–b5 — Sredny Kyvvozh placer, c1–c5 — Dimtemyol placer; d1–d5 — placer occurence Bezdubovo (Sysola mold, north-east of the East European Platform); e1–e5 — Ichetyu gold–placer field (Middle Timan); f1–f5 — gold-bearing Riphean sandstones (right valley slope of the stream Sredny Kyvvozh); g1–g5 — gold-rare-earth- thorium ore occurrence Istok (Chetlas uplift); h1–h5 — Niyakhoy-2 ore occurrence (Niyayu gold-ore cluster, Polar Urals)

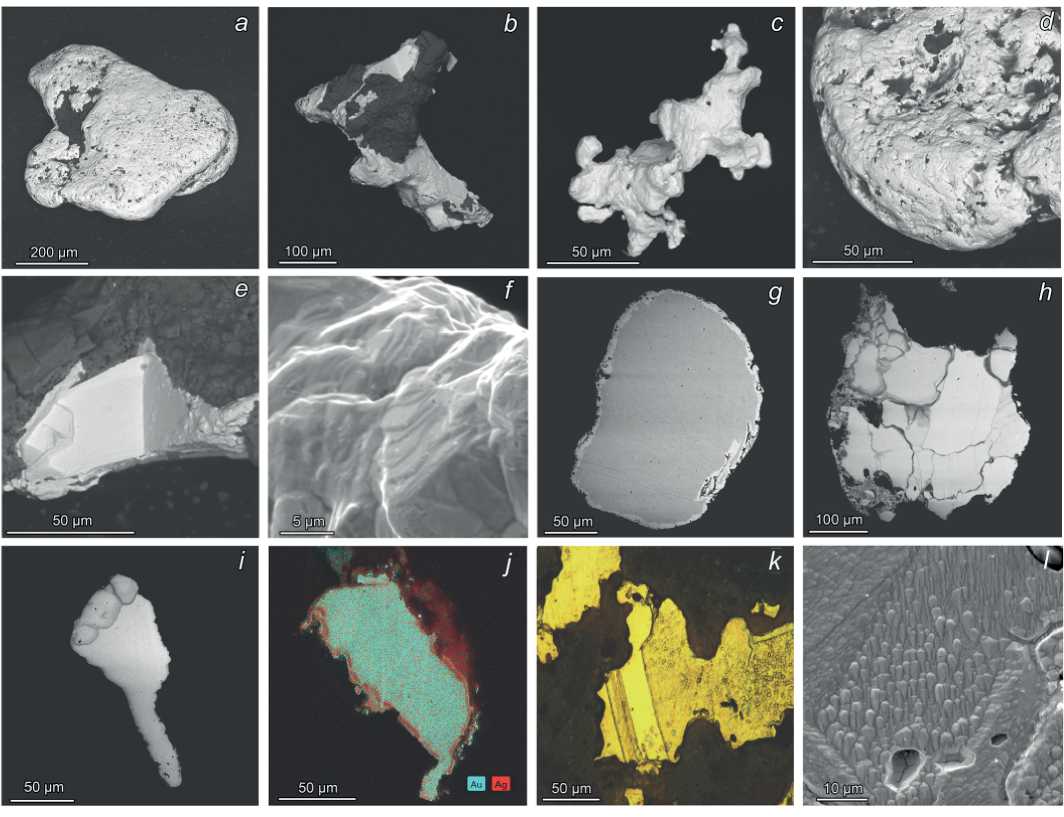

Рис. 2. Основные черты морфологии (a–c), деталей микрорельефа (d–f) и внутреннего строения (g, h) золота из россыпей и рудопроявлений Тимано-Североуральского региона: a — окатанное аллотигенное золото, пр. 2902в-СКЫ-18/201, руч. Средний Кыввож; b — угловатое аутигенное золото (светлое) в срастании гётитовыми агрегатами (тёмное), пр. 540504-2/17, рудопроявление Исток; c — округло-комковатое агрегатное аутигенное золото, пр. 5310-9/2, рифейские песчаники долины руч. Средний Кыввож; d — эрозионный бугорчато-ямчатый микрорельеф поверхности аллотигенного золота, пр. 2902в-СКЫ-18/201, руч. Средний Кыввож); e — гладкая ростовая поверхность золота из рудных агрегатов (светлое), пр. 5405-04-2/17, рудопроявление Исток; f — ступенчатая ростовая поверхность аутигенного золота, пр. 5310-9/2, рифейские песчаники долины руч. Средний Кыввож; g — аллотигенное золото с эпигенной каймой облагораживания и гомогенной внутренней частью, пр. 2019д-ДИМ-18, руч. Димтэмъёль; h — трещинно-блоковая структура агрегата серебра (тёмно-серое) и золота (светлое) на полированном срезе аллотигенной золотины, пр. 2907б-КЫВ-18/300, Кыввожская россыпь; i — золото с участком блочности, пр. 5405-03, приток руч. Димтэмъёль; j — осеребрённое по краям аутигенное золото, пр. 5405-04-2/35, рудопроявление Исток; k, l — полированная поверхность золота после структурного травления (фрагменты детализации), пр. КТ-20-3-1, Среднекыввожская россыпь, k — структура двойникования, l — субориентированные микрокристаллиты в микродомене. a–i, l — сканирующий электронный микроскоп Tescan VEGA 3 LMN, j — Axia ChemiSEM: a–e, g–i — обратнорассеянные электроны, f и l — вторичные электроны, j — характеристическое рентгеновское излучение Ag и Au; k — оптический микроскоп Nikon Eclipse LV100ND

Fig. 2. Main features of morphology (a–c), details of microrelief (d–f) and internal structure (g–h) of gold from placers and ore occurrences of the Timan-Northern Ural region. a — rolled allotigenic gold, sp. 2902в-СКЫ-18/201, Sredny Kyvvozh str.; b — angular autigenic gold (light) in accretion with goethite aggregates (dark), sp. 5405-04-2/17, ore occurrence Istok; c — rounded-lumpy aggregate autigenic gold, sp. 5310-9/2, Riphean sandstones of valley slope of the Sredniy Kyvvozh stream; d — erosive lumpy-pitted microrelief of the surface of allotigenic gold, sp. 2902в-СКЫ-18/201, Sredny Kyvvozh stream); e — plane growth surface of gold from ore aggregates (light), sp. 5405-04-2/17, ore occurrence Istok; f — stepped growth surface of autigenic gold, sp. 5310-9/2, Riphean sandstones of of valley slope of the Sredny Kyvvozh stream; g — allotigenic gold with an epigenic border of refinement and a homogeneous inner part, sp. 2019д-ДИМ-18, Dimtemyol stream ; h — crack-block structure of the aggregate of silver (dark gray) and gold (light) on the polished slice of allotygenic gold, sp. 2907б-КЫВ-18/300, Kyvvozh placer; i — gold with a blocky area, sp. 5405-03, tributary of the Dimtemyol stream; j — silvered at the edges autigenic gold, sp. 5405-042/35, Istok ore occurrence; k, l — polished surface of gold after structural etching (fragments of detail), sp. КТ-20-3-1, Sredny Kyvvozh placer, k — twinning structure, l — suboriented microcrystallites in the microdomain. a–i, l — scanning electron microscope Tescan VEGA 3 LMN, j — Axia ChemiSEM: a–e, g–i — backscattered electrons, f and l — secondary electrons, j — characteristic X-ray emission of Ag and Au; k — optical microscope Nikon Eclipse LV100ND

Таблица 1. Элементный состав самородного золота из объектов россыпного и коренного типов (мас. %)

Table 1. Elemental composition of native gold from placer and primary types of ore objects (wt. %)

|

Номер анализа Analysis number |

Область анализа в зерне Microprobe position in grain |

Содержания элементов, мас. % Composition of the elements, wt. % |

Средняя пробность, ‰ Average fineness, ‰ |

|||

|

Hg |

Ag |

Au |

Сумма / Sum |

|||

Кыввожское золотороссыпное поле (Средний Тиман) / Kyvvozhskoye goldplacer field (Middle Timan) Кыввожская россыпь / Kyvvozhskaya placer

|

1 |

ЦМ |

0.00 |

0.57 |

99.21 |

99.77 |

|

|

2 |

ПО |

0.00 |

18.42 |

80.24 |

98.46 |

940 |

|

3 |

СП |

0.00 |

42.38 |

58.21 |

100.59 |

|

|

4 |

КО |

0.00 |

0.84 |

98.63 |

99.47 |

|

|

5 |

Це |

0.00 |

12.01 |

87.72 |

99.73 |

|

|

6 |

Пе |

0.00 |

11.89 |

86.81 |

98.70 |

923 |

|

7 |

Ка |

0.00 |

0.00 |

100.78 |

100.78 |

Среднекыввожская россыпь / Sredny Kyvvozh placer

|

8 9 10 |

ЦМ СП Ка |

0.00 0.00 0.00 |

2.16 37.68 0.00 |

99.31 64.08 99.65 |

101.47 101.76 99.65 |

981 |

|

11 |

Це |

0.00 |

6.88 |

93.07 |

99.95 |

|

|

12 |

Пе |

0.00 |

7.21 |

93.17 |

100.38 |

943 |

|

13 |

Ка |

0.00 |

0.00 |

100.00 |

100.00 |

Димтэмъёльская россыпь / Dimtemyol placer

|

14 |

Це |

0.00 |

11.80 |

88.28 |

100.08 |

|

|

15 |

Пе |

0.00 |

11.54 |

87.41 |

98.95 |

964 |

|

16 |

Ка |

0.00 |

0.45 |

101.17 |

101.62 |

|

|

17 |

ЦМ |

0.00 |

1.37 |

99.73 |

101.00 |

|

|

18 |

СП |

0.00 |

42.10 |

58.42 |

100.52 |

985 |

|

19 |

Ка |

0.00 |

0.00 |

98.31 |

98.31 |

|

|

20 |

Це |

0.00 |

3.25 |

96.18 |

99.43 |

|

|

21 |

СК |

0.00 |

9.80 |

90.11 |

99.91 |

|

|

22 |

ЦМ |

0.00 |

0.00 |

99.38 |

99.38 |

953 |

|

23 |

ПО |

0.00 |

7.89 |

91.78 |

99.67 |

|

|

24 |

СП |

0.00 |

23.34 |

76.87 |

100.21 |

Рифейские золотоносные песчаники Среднекыввожского участка (правый борт долины руч. Средний Кыввож) Riphean gold-bearing sandstones of the Sredny Kyvvozh region (right valley slope of the Sredniy Kyvvozh stream)

|

25 26 27 |

Це СК НЗ |

0.00 0.00 0.00 |

8.17 14.26 0.00 |

91.10 87.05 101.88 |

99.27 101.31 101.88 |

915 |

|

28 |

Це |

0.00 |

7.43 |

91.38 |

98.81 |

|

|

29 |

СК |

0.00 |

17.43 |

83.17 |

100.60 |

899 |

|

30 |

НЗ |

0.00 |

0.00 |

101.16 |

101.16 |

Россыпепроявление Бездубово (Сысольская мульда) / Bezdubovo placer occurrence (Sysola mold)

|

31 |

РО |

0.00 |

1.16 |

96.84 |

98.00 |

999 |

|

32 |

ОО |

0.00 |

0.00 |

100.42 |

100.42 |

|

|

33 |

ОО |

0.00 |

0.00 |

100.79 |

100.79 |

1000 |

|

34 |

ОО |

0.00 |

0.00 |

99.33 |

99.33 |

Ичетъюское алмаз-золото-редкометалльное россыпное поле (Средний Тиман) Ichetyu diamond-gold-rare-metal placer field (Middle Timan). Участок К-100 / K-100 mine

|

35 |

ЦМ |

0.00 |

0.00 |

101.51 |

101.51 |

|

|

36 |

ПО |

0.00 |

9.67 |

91.51 |

101.18 |

981 |

|

37 |

СП |

0.00 |

17.19 |

84.33 |

101.52 |

В таблице приведены наиболее типичные составы золота из исследованных объектов. The table shows the most typical compositions of gold from the studied objects.

Окончание Таблицы 1 / End of Table 1

|

Номер анализа Analysis number |

Область анализа в зерне Microprobe position in grain |

Содержания элементов, мас. % Composition of the elements, wt. % |

Средняя пробность, ‰ Average fineness, ‰ |

|||

|

Hg |

Ag |

Au |

Сумма / Sum |

|||

Участок Золотой Камень / Zolotoy Kamen Mine

|

38 |

ЦМ |

0.00 |

0.00 |

101.12 |

101.12 |

|

|

39 |

ПО |

0.00 |

5.71 |

94.63 |

100.34 |

980 |

|

40 |

СП |

0.00 |

8.64 |

90.48 |

99.12 |

Золото-редкоземельно-ториевое рудопроявление Исток (Центрально-Четласский рудной узел, Четласское поднятие) Gold-rare-earth-thorium Istok ore occurrence (Central Chetlas ore claster, Chetlas uplift)

|

41 42 |

Це СК |

0.00 0.00 |

8.90 16.55 |

91.06 84.95 |

99.96 101.50 |

901 |

|

43 |

Це |

0.00 |

9.29 |

91.94 |

101.23 |

|

|

44 |

СК |

0.00 |

24.79 |

73.65 |

98.44 |

898 |

|

45 |

СП |

0.00 |

46.23 |

54.53 |

100.76 |

|

|

46 |

ЗП |

0.00 |

0.00 |

99.44 |

99.44 |

Проявление Нияхойское-2 (Нияюский золоторудный узел, Полярный Урал) Ore occurrence Niyakhoyskoye-2 (Niyayu gold ore cluster, Polar Urals)

|

47 |

Це |

3.40 |

17.95 |

78.21 |

99.56 |

|

|

48 |

Пе |

3.46 |

18.61 |

78.87 |

100.94 |

782 |

|

49 |

КО |

0.00 |

1.49 |

97.36 |

98.85 |

|

|

50 |

Це |

7.29 |

21.61 |

72.67 |

101.57 |

709 |

|

51 |

Пе |

7.36 |

22.18 |

70.02 |

99.56 |

Условные сокращения областей (точек) микроанализа: ЦМ — обессеребряная перекристаллизацией околоцентральная область (матрица), СП — высокосеребристая прожилка, ПО — переходная перекристаллизованная зона между матрицей и высокосеребристой прожилкой, КО — краевая область локального облагораживания («прерывистая точечная высокопробная кайма»), Це — центральная область (геометрический центр), Пе — периферийная область, Ка — краевая кайма облагораживания (высокопробный ободок), РО — реликтовая серебросодержащая область, ОО — область полного облагораживания, СК — краевая кайма осеребрения, НЗ — наросты высокопробного золота («прерывистая штриховая высокопробная кайма»), ЗП — прожилка высокопробного золота.

Номера анализов и соответствующие номера образцов (зёрен): 1–4 — 2907б-КЫВ-18/300, 5–7 — 3035-КЫВ-22/3; 8–10 — 2902в-СКЫ-18/201, 11–13 — 2902в-СКЫ-18/200; 14–16 — 2919д-ДИМ-18/1, 17–19 — 2918б-ДИМ-18/1, 20–24 — 5405-03; 25–27 — 5310-9/2, 28–30 — 5310-9/3; 31–32 — 1792-БЕЗ-02/19, 33–34 — 1792-БЕЗ-02/26; 35–37 — 2571-ИЧЕ-12/3, 38–40 — 2575-ЗОЛ-12/7; 41–42 — 5405-04-2/13, 43–46 — 5405-04-2/14; 47–49 — 19002/1-3, 50–51 — 19002/1-200.

Conventional abbreviations of areas (points) of microanalysis: ЦМ — a pericentral site (matrix) desilverized by recrystallization; СП — a high–silver veinlet, ПО — a transitional recrystallized zone between the matrix and a high–silver veinlet; КО — marginal area of local refinement («intermittent dotted high-grade rim»), Це — central area (geometric center), Пе — peripheral area; Ка — marginal border of refinement (high–grade rim), РО — relict silver–containing area, ОО — area of complete refinement, СК — marginal rim of silvering; НЗ — growths of high–grade gold («intermittent dashed high-grade border»); ЗП — veinlet of high-grade gold.

Microprobe analysis numbers and corresponding sample numbers (grains): 1–4 — 2907б-КЫВ-18/300, 5–7 — 3035-КЫВ-22/3; 8–10 — 2902в-СКЫ-18/201, 11–13 — 2902в-СКЫ-18/200; 14–16 — 2919д-ДИМ-18/1, 17–19 — 2918б-ДИМ-18/1, 20– 24 — 5405-03; 25–27 — 5310-9/2, 28–30 — 5310-9/3; 31–32 — 1792-БЕЗ-02/19, 33–34 — 1792-БЕЗ-02/26; 35–37 — 2571-ИЧЕ-12/3, 38–40 — 2575-ЗОЛ-12/7; 41–42 — 5405-04-2/13, 43–46 — 5405-04-2/14; 47–49 — 19002/1-3, 50–51 — 19002/1-200.

тывающая, как правило, большую часть золотины, впоследствии перекристаллизованная и значительно очищенная от серебра), и серебро с примесью золота, обособившееся в трещинах, краевых частях блоковых агрегатов и вблизи контура золотины (межфазовом пограничье). Помимо золотосеребряных агрегатов есть и агрегаты золота и серебросодержащих твёрдых растворов (золото-электрум). Проведённое структурное травление показывает, что блоки состоят из идиоморфных субориентированных микрокристаллитов. Причём кристаллографическая ориентировка микрокристаллитов у разных блоков не совпадает.

Наконец, ещё одной важной минералогической особенностью золота Кыввожского участка оказалась частая встречаемость включений специфичной ми- крорудной ассоциации. В состав этой ассоциации входят следующие минералы: кварц, альбит, слюда (фазы мусковитового состава), карбонат (фазы доломит-ан-керитового состава), сульфиды свинца, меди (галенит, халькопирит) сульфоарсениды никеля, кобальта, (герсдорфит, кобальтин), сурьмяные минералы (аурости-бит), сульфосоли (галенобисмутит), самородный висмут (Глухов и др., 2020). Данные микроминералы встречаются главным образом в золоте с неоднородной трещинно-блоковой структурой. Значительная их часть (в особенности сульфоарсениды, сульфосоли и самородный висмут) сформировались в золоте, в процессе его перекристаллизации (в «период покоя») в россыпи.

В верхней, самой молодой, части разреза золотоносных отложений на Кыввожском участке и в аллю- 9

виальных голоценовых псефитах за его пределами были находки также окатанного, но более редкого золота, имеющего однородное внутреннее строение, гомогенное по содержанию серебра (рис. 2, g). У обоих типов золота с однородной и неоднородной структурой внутреннего строения имеются маломощные (до 8–10 мкм) прерывистые или сплошные высокопробные каймы (пробность ~ 1000‰).

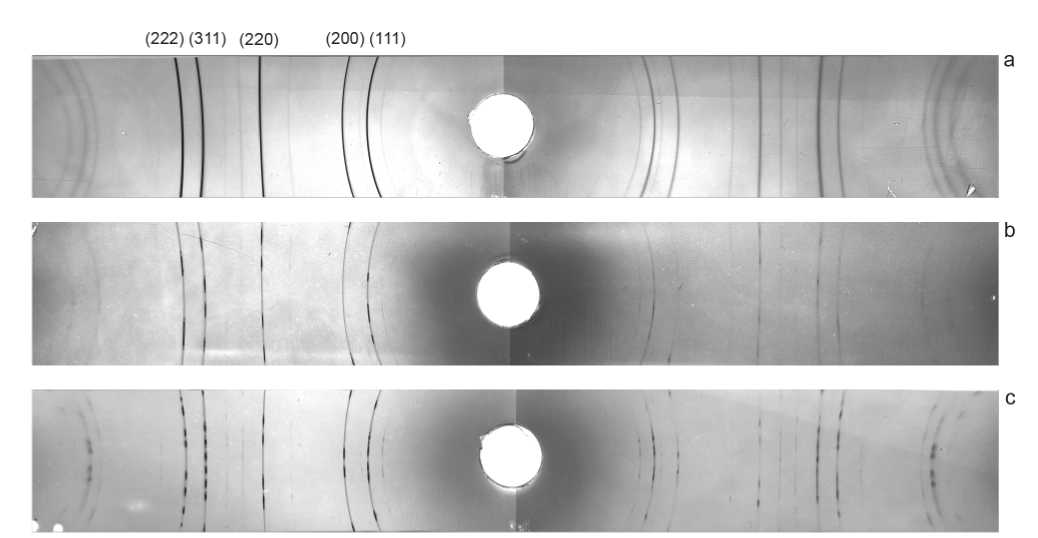

Рентгеноструктурное исследование золота Кыввож-ского участка дало одинаковый результат для золота, независимо от вариаций примесей серебра, микроми-неральных включений, структур внутреннего строения (включая данные структурного травления) и возрастной принадлежности золотоносных псефитов. На всех фотодебаеграммах золота (n = 14, n здесь и далее — количество рентгеноструктурных анализов) фиксировались непрерывные толстые концентрические кольцевые линии (рис. 3, a) отражающих плоскостей (рефлексов) с характерными для типичного золота показателями соответствующих межплоскостных расстояний Dhkl (Å): 2.35 (111), 2.04 (200), 1.44 (220), 1.23 (311), 1.18 (222).

На Среднекыввожском участке в выборку вошло всё золото (коллекция более 450 знаков), найденное в голоценовых аллювиальных псефитах промышленной россыпи и верховий основного водотока одноименной долины, а также золото (24 знака), обнаруженное в рифейских песчаниках в правом борту долины Среднего Кыввожа.

Золото из голоценовых отложений Среднекыв-вожского участка (рис. 1, b1–b5) обычно локализовано в сланцевых ловушках (щётках) и в целом чаще встречается в мелком гранулометрическом классе. Реже это золото характеризовалось другой гранулометрической крупностью (крупное, среднее, весьма мелкое).

Отмечаются многочисленные находки угловатого золота кыввожского морфотипа сложной формы с характерной бугорчато-ямчатой поверхностью и невысокими баллами окатанности (БО — 1, 2). Также нередко встречаются уплощённые, хорошо окатанные золотины (БО — 3). Распределение золота по баллам окатан-ности неравномерное. Однако при этом есть общая тенденция, выраженная в том, что хорошо окатанные уплощённые частицы золота с отчётливыми торцевыми валиками чаще встречаются в верховьях Среднего Кыввожа и верхних частях золотоносных аллювиальных отложений. Угловатое золото кыввожского мор-фотипа чаще встречается в нижнем течении Среднего Кыввожа (в восточной части промышленной россыпи) и приплотиковой части золотоносных псефитов. На некоторых золотинах отмечался красно-коричневый нацвет. Локально встречалось золото с красно-бурыми и чёрными рубашками железо- и марганецсодержащих оксигидроксидов. Поверхность золота, как правило, пористая, со следами растворения. Повторные деформации видны у золота кыввожского морфотипа и у хорошо окатанных золотин.

В случае с золотом из голоценовых аллювиальных отложений Среднекыввожского участка отмечаются оба типа структур внутреннего строения, обнаруженных в золоте Кыввожской россыпи, с подобным распределением примесей серебра (табл. 1). Причём золотины с гомогенным строением, в отличие от золота Кыввожской россыпи, встречались в целом чаще, чем экземпляры с трещинно-блоковой структурой. Последние имели несколько иной состав микровключений. Помимо кварца и карбонатов анкерит-сидеритового состава отмечались сульфиды, среди которых были выявлены только халькопирит и галенит.

Рис. 3. Фотодебаеграммы золота из объектов коренного и россыпного типов: a — Кыввожская россыпь (Средний Тиман); b, c — рудопроявление Нияхойское-2 (Полярный Урал). Слева на фотодебаеграммах схематически показаны (ретушированы в графическом редакторе) основные рефлексы. Соответствующие им плоскости кристаллической решётки золота приведены сверху (цифры в круглых скобках)

Fig. 3. Photodebaegrams of gold from objects of primary ore and placer types: a — the Kyvvozh placer (Middle Timan); b, c — the Niyakhoy-2 ore occurrence (Polar Urals). The main reflexes are schematically shown (retouched in a graphic editor) in the photodebagrams on the left. The corresponding planes of the gold crystal lattice are shown above (numbers in parentheses) 10

Как и в примере с Кыввожской россыпью, у золотин с разными типами внутреннего строения имеются маломощные прерывистые или сплошные высокопробные каймы.

Рентгеноструктурное исследование россыпного механически окатанного золота из голоценовых аллювиальных псефитов Среднекыввожского участка продемонстрировало тот же самый результат, что и для золота Кыввожской россыпи. Точно так же, независимо от места пробоотбора, флуктуаций содержаний примеси серебра, включений микроминералов, типов структур внутреннего строения и структур, выявляемых при травлении, во всех примерах на фото-дебаеграммах (n = 12) наблюдались сплошные концентрические линии отражений плоскостей решётки золота.

Аутигенное золото из песчаников лунвожской свиты (R3 ln ), обнаруженное недавно М. Ю. Сокериным и его коллегами (Сокерин и др., 2023a), является золотом из источника коренного типа. Гранулометрически оно относится к весьма мелкому и тонкому классам. Золото имеет серебристый цвет и специфичный облик в виде сложных комковатых ветвистых (интерстициальных) агрегатов (рис. 1, f1–f5, рис. 2, c). Прекрасно видна гладкая («литая») без видимых следов механического воздействия, ступенчатая ростовая поверхность золотин (рис. 2, f). Несмотря на внешнее морфологическое разнообразие, внутреннее строение у всех золотин практически одинаковое. Центральная часть содержит относительно небольшое количество серебра (единицы мас. %, табл. 1). Концентрация серебра плавно нарастает к периферии. По краю размещается тонкая (~ 1 мкм), обогащённая серебром каёмка. Содержание серебра здесь в 1.5–2 раза больше, чем в центре золотины. При осмотре под электронным микроскопом низкопробная кайма осеребрения, как правило, малозаметна, но она хорошо видна на кривых профилях микроанализа. Аутигенное золото с аналогичной низкопробной каймой было обнаружено в рудах редкоземельно-редкометалльного Новобобровского месторождения (Глухов и др., 2017). Для аутигенного золота из рифейских песчаников лунвожской свиты в целом характерна пробность, находящаяся на границе между умеренно-высокопробным и высокопробным золотом (899–915 ‰).

В результате рентгеноструктурного изучения аутигенного золота из рифейских песчаников Среднего Кыввожа было установлено, что почти на всех фото-дебаеграммах (n = 8) наблюдаются прерывистые штриховые линии рефлексов золота, что не было характерно для экземпляров россыпного (аллотигенного) золота этого же золотоносного участка. На фотодебае-граммах также видно, что на штриховые линии наложены еле заметные, весьма тонкие концентрические линии. В одном случае из-за малых размеров частицы не удалось точно установить тип рефлексов на дебаеграмме.

Коллекция золота (~ 30 знаков) из голоценовых аллювиальных псефитов Димтэмъёльского участка охватывает лишь верховья одноименного водотока. Редкое мелкое золото здесь обнаруживалось в сланцевых ловушках (рис. 1, c1–c5). Золото имело жёлтый цвет, иногда с тёмным и темно-бурым корковым налётом (рис. 1, c5). Золотины хорошо окатаны (доминирую- щий БО — 3). Торцевые валики — частый элемент таких лепёшковидных механических форм золота (рис. 1, c1), имеющих бугорчато-ямчатый микрорельеф, сопровождающийся пористостью и признаками растворения. Весьма редкие угловатые, аутигенного облика частицы (БО-1), тоже обнаруживались (рис. 1, c5). Однородная структура распределения серебра во внутренней области является характерным типом внутреннего строения золота Димтэмьёльского участка (табл. 1). Были единичные находки золота c высокопробными прожилками, похожие на золото c трещинно-блоковой структурой. Как и на других объектах Кыввожского золотороссыпного поля, у золотин отмечаются небольшой толщины прерывистые или сплошные высокопробные каймы. Имеются находки однородных, полностью облагороженных золотин (средняя пробность ~ 1000 ‰). В целом по пробности золото Кыввожского золотороссыпного поля варьирует в пределах составов весьма высокопробного и высокопробного золота (табл. 1).

Рентгеноструктурное изучение механически окатанного золота из голоценовых аллювиальных псефитов Димтэмъёльского участка показывает, что практически во всех случаях оно характеризуется фотоде-баеграммами (n = 7) со сплошными утолщёнными концентрическими линиями рефлексов плоскостей решётки золота.

Неожиданный результат был получен при проведении поискового шлихового опробования на пиропы, проведённого в верховьях руч. Димтэмъёль в районе выраженной геоморфологически кольцевой структуры, находящейся на пересечении тектонических нарушений. Так, в двух шлиховых пробах псефитов, отобранных со дна русловой части водотока и из основания пойменного аллювия, было обнаружено 4 знака мелкого и весьма мелкого золота. В пробах из четвертичных пойменных псефитов оказались хорошо окатанные аллотигенные золотины жёлтого цвета с различимыми торцевыми валиками и повторными деформациями. Золотины из пробы 5405-03, взятой из русла, оказались сложной формы. Одна золотина выделялась своим серебристым цветом, сложной, аутигенного (рудного) вида морфологией, «литой» поверхностью и отсутствием следов механического воздействия (рис. 1, c4). Следует отметить, что в составе грубообломочной фракции исходной шлиховой пробы отмечался не только галечный, но и угловатый щебнистый материал. По особенностям внутреннего строения золотина является гибридным образованием (рис. 2, i). На одной стороне у золота имеется неоднородный участок трещинно-блокового строения с неравномерным распределением серебра (агрегат золото-электрум). У другой стороны золотины прослеживается зональное строение, которое проявлено плавным увеличением серебра от центра к краевым частям (табл. 1).

Рентгенодифрактометрически было установлено, что у золотины аутигенного облика, найденной в шлиховой пробе, отобранной в русле притока руч. Димтэмъёль, фотодебаеграмма аналогична той, которая была получена в примере с аутигенным золотом из рифейских песчаников правого борта долины руч. Средний Кыввож. Она также содержит прерывистые штриховые линии отражений плоскостей решётки зо- 11

лота, на которых наложены едва заметные тонкие концентрические линии тех же рефлексов.

Золотоносное россыпепроявление Бездубово,Сысольская структура

Мезозойские межформационные отложения платформенного чехла Восточно-Европейской платформы известны своей золотоносностью (Глухов и др., 2006). Золото россыпепроявления Бездубово (Сысольская мульда, Койгородский р-н Республики Коми) концентрируется в среднеюрских базальных галечных псефитах сысольской свиты (J2 ss ). В составе галечных обломков доминирует кварц, кремни и кварцитопесча-ники. Наполнитель галечников песчано-глинистый. В cоставе глины, как правило, преобладает каолинит. В приплотиковой части много монтмориллонита. Золото (коллекция ~ 1500 знаков) гранулометрически относится к мелкому классу крупности (рис. 1, d1–d5). Золото имеет жёлтый цвет. Для него весьма характерны уплощённые лепёшковидные золотины с высокой окатанностью (типичный БО-3). В большинстве случаев у этого аллотигенного золота наблюдаются отчётливые торцевые валики, бугорчато-ямчатый микрорельеф и механические примеси в виде микрозёрен кварца. Морфологической спецификой окатанного золота является широкое распространение гляциоген-ных повторных деформаций (Глухов и др., 2006).

Основная масса золотин, как правило полностью лишённых примесей (средняя пробность ~ 1000 ‰), относится к весьма высокопробному золоту (табл. 1). Внутреннее его строение однородное. Изредка отмечаются локальные области (реликтовые «ядрышки»), содержащие серебро.

Рентгеноструктурное изучение показало наличие у фотодебаеграмм окатанных и повторно деформированных золотин из россыпепроявления Бездубово сплошных кольцевых линий рефлексов кристаллической решётки золота. В коллекции золота россыпепро-явления Бездубово также были обнаружены редкие золотины (встречаемость около 1 %) с признаками недавнего высвобождения из рудных агрегатов (Глухов и др., 2007). В одной из них оказались включения халькопирита. Рентгеноструктурное их изучение не проводилось.

Ичетъюское золото-алмаз-редкометалльное россыпное поле, Средний Тиман

Золото Ичетъюского золото-алмаз-редкометалль-ного россыпного поля локализуется преимущественно в среднедевонских внутриформационных слаболи-тифицированных кварцевых конглобрекчиях пижем-ской свиты (D2 pg ). Отмечается оно и в современных рыхлых аллювиальных грубообломочных отложениях Печорской Пижмы и её притоков (Плякин, Ершова, 2012). Древние золотоносные псефиты Среднего Тимана, по мнению А. А. Константиновского, представляют собой зрелые субстраты, связанные с размывом формаций выветривания (Константиновский, 2003). Помимо доминирующего жильного кварца в составе обломков встречаются кварцитопесчаники. Наполнитель псефитов песчано-глинистый. Глина имеет каолинитовый состав.

Золото (коллекция 596 знаков), в том числе из участков «К-100», «Золотой камень», «Сидоровский», 12

относится к мелкому гранулометрическому классу (рис. 1, e1–e5). Золото имеет высокую окатанность (наиболее частый БО — 2, 3). Для данного золота весьма характерны повторные деформации (Филиппов, Никифорова, 1998). По мнению этих же авторов, в формировании облика золота большую роль сыграли эоловые процессы. Микрорельеф поверхности бугорча-то-ямчатый, пористый, со следами растворения.

Внутреннее строение в подавляющем числе примеров — неоднородное, трещинно-блоковое, в чём есть сходство с золотом Кыввожского золотороссыпного поля, где подобное золото отмечается в самых древних долинных аллювиальных комплексах (табл. 1). Есть и отчётливые отличия. Практически нигде не наблюдаются пятна или каймы облагораживания у поверхности золотин. Зато внутренние матричные области (светлые пятна и полигональные участки в режиме обратнорассеянных электронов) в результате выноса серебра практически нацело очищены от него (средняя пробность ~ 1000 ‰). Повышенные содержания серебра в блоках и прожилках тем не менее нигде не достигают 50 ат. %. Встречается некоторое количество агрегатов, которые можно определить как золото-электрум. В целом для Ичетъюского россыпного поля характерно весьма высокопробное золото (табл. 1).

При рентгеноструктурном изучении на всех фо-тодебаеграммах золотин Ичетъюского золотороссыпного поля (n = 11) наблюдались уширенные сплошные концентрические линии отражений кристаллической решётки золота.

Золото-редкоземельно-ториевое рудопрояв-ление Исток, Центрально-Четласский рудной узел, Четласское поднятие

Золото (коллекция 154 знака) из зоны окисления рудоносной залежи золото-редкоземельно-ториевого рудопроявления Исток широко варьирует по размерам и относится к нескольким гранулометрическим классам крупности — тонкому, весьма мелкому и мелкому (рис. 1, g1–g5). Золото неокатанное или слабо-окатанное (БО — 0 и 1). Для золота характерен серебристо-жёлтый цвет. Формы выделений сложные, в виде агрегатных срастаний и сростков золота с другими минералами. Чаще всего это срастания с бурым окисленным пиритом — гётитом (рис. 2, b). Отмечается много золотин с неровными краями, изометричных, комковатых и пластинчатых. Встречаются агрегаты золота с гладкими плоскими ростовыми поверхностями (рис. 2, e). Встречаются и единичные гемиидиоморф-ные золотины с индукционными ступенчатыми поверхностями. При осмотре агрегатных сростков золота и гётита под электронным микроскопом видно, что в гётитовой массе присутствует тонкое и пылевидное золото в виде лентовидных прожилок, петель, завитков (фестонов) и микроскопических вкраплений. В некоторых примерах чистое, без минеральных примесей золото, по-видимому до этого находившееся в агрегатных срастаниях с гётитом, характеризуется специфичной неровной фестончатой поверхностью с разнообразными и механически изогнутыми наростами (завитками).

Значительная часть поверхности золотин гладкая, без следов механического воздействия. Внутреннее строение у подавляющего числа золотин одинаковое и весьма похожее на то, которое наблюдалось у аутигенного золота Среднего Кыввожа из рифейских песчаников и золота из руд Новобобровского месторождения (табл. 1). Центральная область незначительно обогащена серебром (единицы мас. %). Концентрация серебра плавно нарастает от центра к периферии. Вдоль самого края располагается маломощная (~ 1–2 мкм) прерывистая кайма с повышенным содержанием серебра (рис. 2, j). Содержание серебра здесь примерно в 1.5–2 раза больше, чем в центре золотины, и достигает первые десятки мас. %. Осеребрение в краевых частях золотин иногда неравномерное (асимметричное). В некоторых случаях наблюдались высокосеребристые (содержания серебра — десятки мас. %) и одновременно высокопробные прожилки. В золоте обнаружены микрометровые включения галенита, кобальтина и висмутина. Как и в примере с аутигенным золотом из рифейских песчаников лунвожской свиты руч. Средний Кыввож, для золота рудопроявления Исток характерны составы, находящиеся по пробности на пограничье значений для высокопробного и умеренно высокопробного золота (табл. 1).

В трех случаях на дебаеграммах (n = 12) были выявлены штриховые линии отражений плоскостей решётки золота. В одном примере у золотины, имеющей гемидиоморфный облик, вместе с штриховыми линиями были видны также тонкие концентрические линии тех же рефлексов. В остальных многочисленных примерах на фотодебаеграммах золотин рудопрояв-ления Исток обнаруживались сплошные концентрические линии отражений кристаллической решётки золота.

Проявление Нияхойское-2, Нияюский золоторудный узел, Полярный Урал, хребет Манитанырд

Золото (коллекция 122 знака) из зоны окисления золото-мышьяковистого рудопроявления Нияхойское-2 весьма широко варьирует по размерам (Майорова, Ефанова, 2019). Значительная часть относится к пылевидному, тонкому, весьма мелкому и мелкому гранулометрическому классам (рис. 1, h1–h5). Реже золото встречается в среднем классе крупности. Золото жёлто-серебристого цвета, чаще всего неокатанное, реже слабоокатанное (БО — 0 и 1). Характерны типично рудные формы золота — сложные, угловатые, пластинчатые. Встречаются гемиидиоморфные золотины с различимыми плоскими ростовыми поверхностями, иногда в виде агрегатных срастаний.

У подавляющей части золотин поверхность гладкая, практически без следов механического износа. Внутреннее строение золота в целом однородное (табл. 1). Во внешней части некоторых золотин отмечаются околомикрометровые локальные пятна облагораживания. Внутри также встречаются микроскопические высокопробные линзочки-прожилки. Основными постоянными примесями в золоте являются ртуть (от 1 до 8 мас. %) и серебро (от 7 до 22 мас. %). Внутри золота обнаружено включение арсенопирита. Золото в целом можно охарактеризовать как относительно низкопробное (табл. 1).

У двух кристалломорфных золотин с выраженными ростовыми поверхностями на дебаеграммах (n = 10) были выявлены узлы и штриховые линии отражений плоскостей решётки золота (рис. 3, b, c). В одном примере с агрегатным срастанием идиоморфных выделений золота наблюдались только концентрические линии рефлексов, как и в других случаях с заметными следами механического обминания. При этом на детализированных изображениях было видно, что края у этой морфологически сложной золотины также слегка округлены механическим внешним воздействием.

Обсуждение результатов

Проведённое при помощи рентгеноструктурного метода Дебая–Шеррера исследование золота Тимано-Североуральского региона из объектов коренного типа и россыпей продемонстрировало его отчетливое отличие по характеру дифракции рентгеновских лучей в зависимости от принадлежности к типу золотоносного объекта.

Так, фотодебаеграммы образцов типичного алло-тигенного самородного золота россыпей и россыпе-проявлений в целом однообразны. Для них характерны сплошные концентрические (кольцевые) линии отражений рентгеновского излучения от систем кристаллографических плоскостей образцов золота. Как видно из проведённых наблюдений, данный тип де-баеграмм, характерный для россыпного золота, не связан с возрастом вмещающей россыпи, морфологией, степенью механического окатывания (ненулевыми баллами окатанности), внутренним строением, структурами травления, примесным составом золота и минеральными включениями. Исходя из стандартных теоретических представлений об использованном рентгенодифрактометрическом методе, можно утверждать, что данный результат однозначно определяет изученное россыпное золото Среднего Тимана и северо-востока Восточно-Европейской платформы в целом как поликристаллические агрегаты с хаотически ориентированными микрокристаллитами.

Основная причина возникновения такой микроструктуры у россыпного золота, по нашему мнению, обусловлена его механическим модифицированием (окатыванием) в экзогенных условиях динамических сред (механические и водные потоки, ветровая деятельность и т. п.). Экспериментальное, путём механического воздействия получение золота со структурой хаотического распределения микрокристаллитов, выявляемое рентгеновской дифракцией, продемонстрировано в работе (Rakovan et al., 2009). По результатам работы М. Ф. Резниченко (Reznichenko et al., 2008) видно, что структуры хаотического распределения микрокристаллитов могут быть получены также в условиях быстрого охлаждения кристаллизующихся фаз. Аналогичным хаотическим распределением микрокристаллитов, к примеру, характеризуются бразильские карбонадо (Петровский и др., 2003). На фотоде-баеграммах этой микрополикристаллической алмазной разновидности, возникшей, как предполагается, в результате быстрой кристаллизации, обычно присутствуют сплошные кольцевые линии кристаллической решётки алмаза.

Любопытно, что сплошные кольца на фотодебае-граммах фиксировались даже у золота из россыпей (с упомянутой трещинно-блоковой структурой), у которых при структурном травлении всё же определённо 13

проявлялись структуры упорядочения микрокристаллитов в блоках (доменах) (рис. 2, l). В этом случае можно предположить, что сильное насыщение механическими деформациями поверхности такого золота (в сравнении с внутренними областями) играет роль маскирующего фактора, не позволяющего дифрактоме-трически отслеживать внутренние структуры упорядочения микрозёрен (текстурированность). Не исключено, что этот маскирующий эффект механической измятой поверхности золота можно отчасти нивелировать её растворением при подборе соответствующих реактивов.

Среди дебаеграмм аутигенного золота из объектов коренного типа удалось обнаружить экземпляры, которые оказались в целом не характерны для типичных россыпных объектов. Так, в примерах с аутигенным золотом из рифейских песчаников Среднего Кыввожа и рудной залежи четласского рудопроявле-ния Исток в дебаеграммах было зафиксировано присутствие прерывистых (штриховых) линий рефлексов.

У идиоморфных золотин рудопроявления Нияхой-ское-2 дифрактометрические фоторегистрограммы помимо штриховых линий содержали и рефлексы в виде жирных точек (узлов), которые делали их похожими на дебаеграммы сростков нескольких кристаллов или монокристаллических образцов.

Тип дебаеграмм со штриховыми линиями рефлексов позволяет уверенно полагать, что изучаемое золото в этом случае представляет собой текстурированный поликристаллический агрегат, в котором микрокристаллиты кристаллографически субориентирова-ны. Примечательно, что такой же тип рентгенограммы был выявлен у одной неокатанной, аутигенного облика золотины из русла левого притока верховий руч. Димтэмъёль. Очевидно, что при отборе шлиховой пробы помимо обломков аллювиальных голоценовых отложений со дна водотока был также захвачен и материал из глубокорасположенной элювизированной кровли рифея, являющейся коренным источником золота, в котором находилась упомянутая золотина.

Несмотря на рудный облик, относительно частую встречаемость ростовых поверхностей, на фотодебае-граммах золотины объектов коренного типа порой обнаруживали только сплошные концентрические линии отражений плоскостей кристаллической решётки золота. Отмечаются они и как едва заметные линии на фотодебаеграммах, где одновременно присутствуют штриховые линии. Это, по нашему мнению, обусловлено высокой ковкостью золота, которое легко механически сминается. Кольцевые линии отражений соответствуют механически смятому золоту. В самом деле, частота встречаемости фотодебаеграмм со штриховыми линиями на объектах коренного типа Исток и Нияхойское-2 (с учётом распространённости золотин, визуально определяемых как механически деформированные) находится в интервале от нескольких единиц до первых десятков процентов. Высокая встречаемость в нескольких десятках процентов типов де-баеграмм со штриховыми линиями была отмечена у золота в примере золотоносных рифейских песчаников Среднего Кыввожа. В этом контексте понятно, что даже слабая окатанность (обмятость), например у золота элювизированных золоторудных залежей, по-видимому, всё равно слишком значительное механи- 14

ческое воздействие, в результате которого образуется структура хаотически ориентированных микрокристаллитов золота. В примере с золотом рудопроявле-ния Исток очевидно, что этому способствует декор из тонких ленточно-фестончатых микронаростов на золотинах, который является весьма легкосминаемым металлом.

Необходимо отметить, что золото изученной коллекции с выявленной дифрактометрически структурой упорядочения микрокристаллитов, характерной для объектов коренного типа, обнаруживалось практически только в малоразмерных гранулометрических классах +0.1–0.25 и +0.05–0.1 мм. По нашему мнению, это обусловлено не столько меньшей способностью золота мелкого размера окатываться, сколько тем, что в случае попадания в шлиховой поток свежих порций рудного золота, недавно освободившегося из рудных агрегатов, оно с большей вероятностью окажется из гранулометрических классов весьма мелкого и тонкого золота. Это связано с тем, что, судя по гранулометрическим распределениям золота из коренных объектов Тимана и Урала, весьма мелкое и тонкое золото преобладает в них по частоте встречаемости. Золото россыпей напротив сортировано. Мелкоразмерные его частицы смыты водными потоками. Эти закономерности подчёркивают важность минералогического изучения золота мелких размеров в районах поиска его коренных источников.

Выводы

Структурные характеристики у самородного золота Тимано-Североуральского региона, выявляемые регистрацией дифракции рентгеновских лучей по методу Дебая – Шеррара, различаются в зависимости от природы золотоносных объектов. Для аллотигенного золота россыпей, независимо от морфологии, примесного состава и внутреннего строения, характерна структура с хаотическим распределением микрокристаллитов. Наличие данной структуры у золота выражено на фотодебаеграммах в виде сплошных кольцевых линий рефлексов плоскостей кристаллической решётки золота. Появление такой микрокристаллической структуры у золота обусловлено механическими деформациями, возникшими в нём в экзогенных условиях, в особенности в результате его пребывания в динамических средах (водная и ветровая деятельность).

У аутигенного золота рудопроявлений выявлены экземпляры с зернистой структурой, характеризующейся субориентированным упорядочением кристаллов (текстурированностью). На фотодебаеграммах такого золота присутствуют прерывистые штриховые линии и узлы отражений от плоскостей кристаллической решётки золота. Частота встречаемости золота с такой структурой на объектах коренного типа варьирует от нескольких единиц до нескольких десятков процентов. Однако даже незначительные механические деформации у такого золота приводят к формированию структуры с хаотическим распределением микрокристаллитов и появлению на фотодебаеграм-мах сплошных колец рефлексов плоскостей кристаллической решётки. Тем не менее даже единичные находки самородного золота со структурами упорядочения его зёрен в составе сростков или агрегатов микро- крокристаллитов следует рассматривать как признак крайней близости этого золота к рудоносной залежи, коренному телу, что несомненно важно при прогнозировании региональной золотоносности и поисков коренных источников золота.

Авторы благодарны работникам Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН: Р. И. Шайбекову, К. Г. Пархачёвой, С. К. Кузнецову, С. И. Исаенко, Г. В. Игнатьеву, Д. А. Шушкову, А. Н. Пархачёву, П. Е. Шмырову, А. Е. Шмырову А. Н. Калмыкову, А. И. Морохину (активное участие и помощь при полевых работах), Т. Н. Бушеневой, Н. Х. Хачатурян, Н. Г. Шабановой, З. С. Двойниковой (выделение монофракций золота из концентратов тяжёлой фракции), А. С. Шуйскому, Е. М. Тропникову, В. А. Радаеву (электронная микроскопия сканирующего типа, микрозондо-вый анализ).

Исследования проводились в рамках научной темы Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН «Фундаментальные проблемы минералогии и минералообразования, минералы как индикаторы петро- и рудогенеза, минералогия рудных районов и месторождений Тимано-Североуральского региона и арктических территорий»; ГР № 122040600009-2.

Список литературы Типоморфизм рентгеноструктурных характеристик золота (на примере россыпей и рудопроявлений Тимано-Североуральского региона)

- Герасимов Б. Б. Внутреннее строение зёрен россыпного золота как поисковый признак при прогнозировании коренных источников северо-востока Сибирской платформы // Записки РМО. 2022. Т. 151. № 4. С. 33–55. DOI: 10.31857/S0869605522030042 Gerasimov B. B. Internal structures of placer gold grains as prospecting indicators of primary gold sources in the north-east of the Siberian platform. Proceedings of the Russian Mineralogical Society, 2022, V. 151, No. 4, pp. 33–55. DOI: 10.31857/S0869605522030042 (in Russian)

- Глухов Ю. В., Кузнецов С. К., Савельев В. П., Котречко Е. Ю. Золото из аллювиальных отложений Среднего Кыввожа (Вольско-Вымская гряда, Тиман) // Известия Коми НЦ УрО РАН. 2018a. № 1 (33). С. 49–59. Glukhov Yu. V., Kuznetsov S. K., Savel’yev V. P., Kotrechko E. Yu. Gold from alluvial sediments of the Middle Kivvozh (Volsko-Vymskaya ridge, Timan). Proc. of the Komi Sci. Centre, Ural Branch, RAS, 2018a, No. 1 (33), pp. 49–59. (in Russian)

- Глухов Ю. В., Макеев Б. А., Исаенко С. И. Чёрные марганцевые корки на поверхности золота Среднекыввожской россыпи: особенности минерального состава и типоморфизм // Минералогия техногенеза-2018. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018b. С. 132–145. Glukhov Yu. V., Makeev B. A., Isaenko S. I. Black manganese crusts on the surface of gold grains from Sredny Kyvvozh placer: features of mineral content and typomorphism. The mineralogy of technogenesis-2018. Miass: Inst. of mineralogy UB RAS, 2018b, pp. 132–145. (in Russian)

- Глухов Ю. В., Сокерин М. Ю., Шайбеков Р. И., Пархачёва К. Н. Особенности внутреннего строения золота Кыввожского района (Средний Тиман) // Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения – 2020): Материалы росс. конф. с междунар. участием. Сыктыв кар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2020. С. 30–31. Glukhov Yu. V., Sokerin M. Yu, Shaybekov R. I., Parhacheva K. N. Features of the internal structure of gold in the Kyvvozh region (Middle Timan). Proceedings of conference «Modern problems of theoretical, experimental and applied mineralogy (Yushkin Readings — 2020)», Syktyvkar, Institute of geology Komi SC UB RAS, 2020, pp. 30–31. (in Russian)

- Глухов Ю. В., Удоратина О. В., Филиппов В. Н., Исаенко С. И. Находка самородного аутигенного золота на Новобобровском редкометалльно-редкоземельном рудном поле (Четласский камень, Средний Тиман) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2017. № 11. С. 22–27. DOI: 10.19110/2221-1381-2017-11-22-27 Glukhov Yu. V., Udotatina O. V., Filippov V. N., Isaenko S. I. Finding of authigenous native gold in Novobobrovskoe rare-metal and rare-earth deposit (Chetlassky Kamen, Middle Timan). Vestnik IG Komi SC UB RAS, 2017, No. 11, pp. 22–27. DOI: 10.19110/2221-1381-2017-11-22-27 (in Russian)

- Глухов Ю. В., Филиппов В. Н., Исаенко С. И., Макеев Б. А. Редкое золото палеороссыпи Бездубово с признаками недавнего высвобождения // ЗРМО. 2007. Т. 136. № 4. С. 51–62. Glukhov Yu. V., Filippov V. N., Isaenko S. I., Makeev B. A. The rare gold from paleo-placer Bezdubovo with indices of its recent release). Proceedings of the Russian Mineralogical Society, 2007, V. 136, No. 4, pp. 51–62. (in Russian)

- Глухов Ю. В., Филиппов В. Н., Исаенко С. И., Макеев Б. А., Терентьев А. В., Бушенев В. Н., Патова В. А. Гляциогенные деформации золота из псефитов Сысоль ской мульды // ЗРМО. 2006. Т. 135. № 3. С. 65–77. Glukhov Yu. V., Filippov V. N., Isaenko S. I., Makeev B. A., Terent'ev A. V., Bushenev V. N., Patova V. A. Glaciogenic deformations of gold from psephites of Sysolskaya syncline. Proceedings of the Russian Mineralogical Society, 2006, V. 135, No. 3, pp. 65–77. (in Russian)

- Дудар В. А. Россыпи Среднего Тимана // Руды и металлы. 1996. № 4. С. 80–90. Dudar V. A. Placers of Middle Timan. Ores and Metals, 1996, No. 4, pp. 80–90. (in Russian)

- Константиновский А. А. Эпохи формирования алмазных россыпей в докембрии и фанерозое // Литология и полезные ископаемые. 2003. № 6. С. 622–640. Konstantinovskii A. A. Epochs of diamond placer formation in the Precambrian and Phanerozoic. Lithology and mineral resources, 2003, No 6, pp. 622–640. (in Russian)

- Лукин А. Е. Минеральные сферулы — индикаторы специфического флюидного режима рудообразования и нафтидогенеза // Геофизический журнал. 2013. Т. 35. № 6. С. 10–53. Lukin A. E. Mineral Spheres — indicators of a specific fluid regime of ore formation and naftidogenesis. Geophysical Journal, V. 35, No. 6, pp. 10–53. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i6.2013.116450 (in Russian)

- Майорова Т. П. Минералогия и типоморфизм золота кайнозойских россыпей севера Урала и Тимана // Руды и металлы. 1996. № 4. С. 45–55. Mayorova T. P. Mineralogy and typomorphism of gold in Cenozoic placers of the Northern Urals and Timan. Ores and Metals, 1996, No. 4, pp. 45–55. (in Russian)

- Майорова Т. П., Ефанова Л. И. Проявление золотомышьяковистого типа Нияхойское-2 на Полярном Урале (кряж Манитанырд) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2019. № 8. С. 33–41. DOI: 10.19110/2221-1381-2019-8-33-41 Mayorova T. P., Efanova L. I. Occurrence of the gold-arsenic type Niyakhoy-2 in the Polar Urals (Manitanyrd ridge). Vestnik IG Komi SC UB RAS, 2019, No 8, pp. 33–41. DOI: 10.19110/2221-1381-2019-8-33-41 (in Russian)

- Методика разведки россыпей золота и платиноидов / Под ред. И. Б. Флерова и В. И. Куторгина. М.: ЦНИГРИ, 1992. 288 с. Exploration technique of placers with gold and platinum-group metals. Ed. I. B. Fljorov, V. I. Kutorgin. Moscow: TsNIGRI, 1992, 288 p. (in Russian)

- Никифорова З. С., Калинин Ю. А., Макаров В. А. Эволюция самородного золота в экзогенных условиях // Геология и геофизика. 2020. Т.61. № 11. С.1514–1534. DOI: 10.15372/GiG2020109 Nikiforova Z. S., Kalinin Yu. A., Makarov V. A. Evolution of native gold under exogenous conditions. Geology and geophysics, 2020, V. 61, No. 11, pp. 1514–1534. DOI: 10.15372/GiG2020109 (in Russian)

- Николаева Л. А., Гаврилов А. М., Некрасова А. Н., Яблокова С. В., Шатилова Л. В. Самородное золото рудных и россыпных месторождений России: атлас / Отв. ред. Б. К. Михайлов. М.: Акварель, 2015. 200 с. Nikolaeva L. A., Gavrilov A. M., Nekrasova A. N., Yablokova S. V., Shatilova L. V. Native gold o f ore and placer deposits of Russia: atlas. Managing ed.: B. K. Mikhailov. Moscow: Akvarel Publ., 2015, 200 p. (in Russian)

- Николаева Л. А., Яблокова С. В. Типоморфные особенности самородного золота и их использование при геолого-разведочных работах // Руды и металлы. 2007. № 6. С. 41–57. Nikolaeva L. A., Yablokova S. V. Timophoric features of native gold and their use in geological exploration. Ores and Metals, 2007, No. 6, pp. 41–57. (in Russian)

- Никулова Н. Ю., Бурцев И. Н., Филиппов В. Н., Мяндин А. С. Рудные и рудно-силикатные микросферы в рифейских песчаниках Южного Тимана // Записки РМО. 2018. Т. 147. № 2. С. 35–44. DOI: 10.30695/zrmo/2018.1472.02. Nikulova N. Yu., Burtsev I. N., Filippov V. N., Myandin A. S. Ore and ore-silicate microspheres in South Timan Riphean sandstones. Proceedings of the Russian Mineralogical Society, 2018, V. 147, No. 2, pp. 35-44. DOI: 10.30695/zrmo/2018.1472.02 (in Russian)

- Петровская Н. В. Самородное золото. Общая характеристика, типоморфизм, вопросы генезиса. М.: Наука, 1973. 347 с. Petrovskaya N. V. Native gold. General characteristics, typomorphism, questions of genesis. Moscow: Nauka, 1973, 347 p. (in Russian)

- Петровский В. А., Мартинс М., Каблис Г. Н., Лютоев В. П., Глухов Ю. В., Исаенко С. И., Сухарев А. Е. Поликристаллические алмазные образования из россыпей бассейна реки Макаубас (Бразилия) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2003. № 9. С. 2–6. Petrovsky V. A., Martins M., Kablis G. N., Lutoev V. P., Glukhov Yu. V., Isaenko S. I., Sukharev A. E. Polycrystalline diamond formations from placers of the Macaubas River basin (Brazil). Vestnik IG Komi SC UB RAS, Syktyvkar: Geoprint, 2003, No. 9, pp. 2–6. (in Russian)

- Плякин А. М., Ершова О. В. Золото Тимана. История открытия и изучения // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2012. № 12. С. 20–22. Plyakin A. M., Ershova O. V. Timan Gold. The history of the discovery and study. Vestnik IG Komi SC UB RAS, 2012, No. 12, pp. 20–22. (in Russian)

- Сокерин М. Ю., Глухов Ю. В., Макеев Б. А., Пархачева К. Г., Салдин В. А., Симакова Ю. С., Сокерина Н. В. Типоморфизм аутигенного золота рифейских песчаников Кыввожского золотороссыпного поля (Вольско-Вымская гряда, Средний Тиман) // Записки РМО. 2023a. Т. 152. № 1. С. 50–61. DOI: 10.31857/S0869605522060065 Sokerin M. Yu., Glukhov Yu. V., Makeev B. A., Parkhacheva K. G., Saldin V. A., Simakova Yu. S., Sokerina N. V. Typomorphism of autigenic gold in Riphean sandstones of the Kyvvozhskoye goldfield (Volsko-Vymskaya ridge, Middle Timan). Proceedings of the Russian Mineralogical Society, 2023a, V. 152, No. 1, pp. 50–61. DOI: 10.31857/S0869605522060065 (in Russian)

- Сокерин М. Ю., Глухов Ю. В., Шайбеков Р. И., Макеев Б. А. Сфероидальное золото Среднекыввожской россыпи, Средний Тиман // Минералогия техногенеза — 2023. Миасс: Инст. Мин. ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, 2023b. С. 26–29.Sokerin M. Yu., Glukhov Yu. V., Shaibekov R. I., Makeev B. A. Spheroidal gold of the Srednekyvvozhskaya placer, Middle Timan. Mineralogy of technogenesis — 2023. Miass: Inst. of mineralogy SU FRC MG UB RAS, 2023b, pp. 26–29 (in Russian)

- Филиппов В. Е., Никифорова З. С. Формирование россыпей золота при воздействии эоловых процессов / Отв. ред. Б. В. Олейников; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Якут. ин-т геол. наук. Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1998. 160 с. Filippov V. Ye., Nikiforova Z. S. Formation of gold placers under the influence of eolian processes. Ed. B. V. Oleinikov; Yakutian Inst. of Geol. SB RAS, Novosibirsk: Nauka, 1998, 160 p. (in Russian)

- Chapman R. J., Banks D. A., Styles M. T., Walshaw R. D., Piazolo S., Morgan D. J., Grimshaw M. R., Spence-Jones C. P., Matthews T. J., Borovinskaya O. Chemical and physical heterogeneity within native gold: implications for the design of gold particle studies. Miner. Deposita, 2021, Vol. 56, pp. 1563–1588. DOI.org/10.1007/s00126-020-01036-x

- Rakovan J., Gasbarro N., Nakotte H., Kothapalli K., Vogel S.C. Characterization of Gold Crystallinity by Diffraction Methods. Rocks & Minerals, 2009, V. 84 (1), 54-61. DOI: 10.3200/RMIN.84.1.54-62

- Reznichenko M. F., Kuchumov B. M., Koretskaya T. P., Alexeyev A. V., Gromilov S. A. Bismuth telluride-based materials obtained by rapid quenching process. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2008, Vol. 69, pp. 680–684. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2007.07.091