Типоморфные особенности золота аллювиальных отложений Фроловского участка (Усть-Куломский район, Республика Коми)

Автор: Ковальчук Н.С., Исаенко С.И., Конанова Н.В., Шумилова Т.Г., Данилова Ю.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 (289), 2019 года.

Бесплатный доступ

Впервые исследованы типоморфные особенности россыпного золота из аллювиальных отложений Фроловского участка (Усть-Куломский район, Республика Коми). Выявлены основные характерные признаки самородного золота: морфология, геохимические особенности, минеральные включения и сопутствующие минералы. Установлено, что состав золотин неоднородный, внутренние участки частиц характеризуются неравномерным распределением примеси Ag (до 14.83 мас. %). Все частицы золота имеют высокопробные каймы. Минеральный состав тяжелой фракции представлен широким спектром минералов, характерных для метаморфических и магматических пород, что свидетельствует о наличии двух разных питающих провинций для аллювиальных отложений Фроловского участка. Типоморфизм россыпного золота данной территории указывает на его принадлежность к золотокварцевой формации и близость источника, предположительно связанного с промежуточным коллектором пермского возраста.

Короткий адрес: https://sciup.org/149129342

IDR: 149129342 | УДК: 549.283 | DOI: 10.19110/2221-1381-2019-01-35-43

Текст научной статьи Типоморфные особенности золота аллювиальных отложений Фроловского участка (Усть-Куломский район, Республика Коми)

В результате полевых наземных магнитометрических работ 2016—2017 гг. в районе Фроловского участка Усть-Куломского района Республики Коми были впервые обнаружены изометричные локальные магнитные аномалии с повышенными значениями магнитного поля. Также выявлена минерагеническая специфика Фроловской аномалии, связанная с многочисленными находками высо-кохромистых хромшпинелидов октаэдрического габитуса, на основании чего сделано предположение о присутствии здесь производных основных или щелочно-ультра-основных мантийных магм [6]. В ходе полевых работ 2017 г. на территории Фроловского участка при шлиховых исследованиях, выполненных с целью выявления алмазов и их спутников, в аллювиальных отложениях ручьев Пармаёль, Луктырнаёль и Седъёль (правые притоки среднего течения р. Прупт) нами установлены знаковые содержания золота. Ранее по данным производственных работ 1987—1989 гг. в современном русловом аллювии на изучаемом участке была установлена знаковая золотоносность [2]. Единичные знаки (от 1 до 5 на 10 л) встречены в шлиховых пробах аллювия реки Прупт и др. Однако на текущий момент коренные источники золота на изучаемой территории остаются неизвестными и их обнаружение является одной из важнейших задач для определения генезиса и условий залегания россыпей и уточнения перспектив территории. В данной работе приводятся результаты детального изучения типоморфных особенностей россыпного золота Фроловского участка с целью геолого-генетических реконструкций и прогнозирования коренных источников золотоносного оруденения.

Объект и методы исследования

Район работ находится в области сочленения Киро-во-Кажимского авлакогена и Коми-Пермяцкого свода Волго-Уральской антеклизы с Вычегодским прогибом Мезенской синеклизы, осложненной присутствием высо-конамагниченных пород Локчимского траппового поля в районе Зимстанского узла пересечения систем ортогональных глубинных разломов.

По данным А. К. Ивченко [2], в геологическом строении района принимают участие два структурно-формационных этажа. Нижний соответствует кристаллическому фундаменту платформы, сложен метаморфогенными породами архея и нижнего протерозоя. Верхний представлен образованиями осадочного чехла рифейско- вендского, девонского, каменноугольного и пермского возрастов, перекрытых покровом четвертичных отложений.

Шлиховые пробы отбирались путем отмывки до черного шлиха (объем пробы около 0.01 м3) примерно через 200 м снизу вверх по течению руч. Седъёль, Локтырнаёль и Пармаёль. Отобраны и промыты на месте 27 проб в 9 точках наблюдения (рис. 1). Выделанная тяжелая фракция шлихов подверглась электромагнитной сепарации и минералогическому анализу тяжелой немагнитной фракции. Из шлихов пяти точек наблюдения выделено 50 частиц золота. Размеры золотин измерялись при помощи программы ABViewer по изображениям сканирующей электронной микроскопии. Толщина частиц определялась с помощью оптического микроскопа Olympus BX-41, объектив X50, моторизованный столик для SD-сканирования Tango (Marzhauser Wetzlar). За толщину золотины принималась разница вертикальных отметок, возникающая при фокусировке оптического изображения на самом крупном участке золотины и на плоской площадке около золотины, точность фокусировки около 1 мкм. Масса частиц золота вычислялась произведением их объема и плотности. Границы классов крупности приняты в соответствии с классификацией ЦНИГРИ [7]. Коэффициент уплощен-ности (КУ) золотин рассчитывался как отношение среднегеометрического размера (квадратный корень из площади) к их толщине [3].

Изучение морфологии и химического состава золота, а также минеральных включений проводилось при помощи сканирующего электронного микроскопа Tescan Vega 3 LMH с энергодисперсионной приставкой Oxford Instruments X-Max (аналитик Е. М. Тропников) в ЦКП «Геонаука» (ИГ Коми НЦ УрО РАН). После изучения поверхности частиц золота несколько зерен было изучено в полированных срезах.

Результаты исследований

На ручьях Седъёль и Локтырнаёль встречены единичные знаки золота (1 и 2 знака на 0.01 м3) размером 0.1— 0.2 мм. Шлиховые пробы с повышенным знаковым содержанием золота установлены на руч. Пармаёль (от 4 до 30 знаков на 0.01 м3). Обнаруженные концентрации золота варьируют в пределах от 0.33 до 179 мг/м3 (табл. 1).

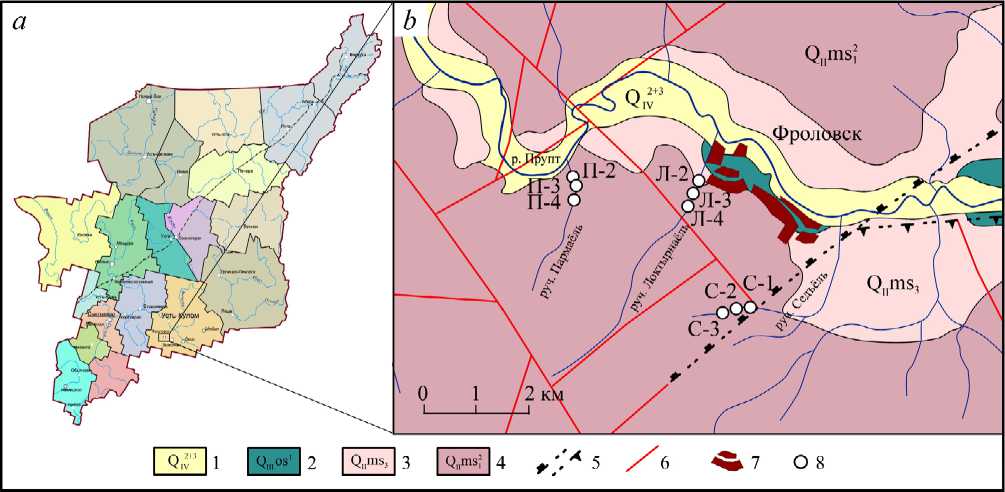

Рис. 1. Схематические карты: а — административно-территориальная карта Республики Коми, b — геологическая схема района работ и отбора проб, составлена на основе листа P-39-XXX [2].

1—4 — четвертичные отложения: 1 — аллювиальные отложения пойм и первых надпойменных террас (пески, суглинки, прослои торфа), 2 — озерно-ледниковые отложения террас и аллювиальные отложения (пески, алевролиты, глины, прослои галечников), 3 — озерно-ледниковые отложения (пески, прослои гравийников, галечников, алевролитов), 4 — озерно-ледниковые отложения (пески, пески с галькой, прослои галечников); 5 — предполагаемые разломы; 6 — установленные разрывные нарушения;

7 — населенный пункт; 8 — точки отбора проб

Fig. 1. Schematic maps: a — administrative-territorial map of Komi Republic, b — geological map of the studied area, compiled on the basis of the geological map P-39-XXX [2].

1—4 — Quaternary deposits: 1 — alluvial deposits of floodplains and the first supra-floodplain terraces (sands, loams, peat interbedding), 2 — lacustrine-glacial deposits of terraces and alluvial deposits (sands, aleurolites, clays, pebble interbedding), 3 — lacustrine-glacial deposits (sands, interbeds of gravels, pebbles, aleurolites), 4 — lacustrine-glacial deposits (sands, sands with pebbles, interbeds of pebbles); 5 — suspected faults; 6 — established disjunctive dislocations; 7 — settlement; 8 — sampling points

Таблица 1. Золотоносность аллювиальных отложений Фроловского участка

Table 1. Gold concentrations of the alluvial deposits of the Frolovsky region

|

Номер пробы Sample No. |

Район сбора Collection area |

Количество знаков золота в 0.01 м3 Number of gold signs in 0.01 m3 |

Концентрация золота, мг/м3 Gold concentration, mg/m3 |

|

C-l |

руч. Седъёль |

1 |

0.33 |

|

JI-4 |

руч. Локтырнаёль |

2 |

0.20 |

|

П-2 |

руч. Пармаёль |

4 |

6.77 |

|

П-3 |

руч. Пармаёль |

13 |

179.51 |

|

П-4 |

руч. Пармаёль |

30 |

16.18 |

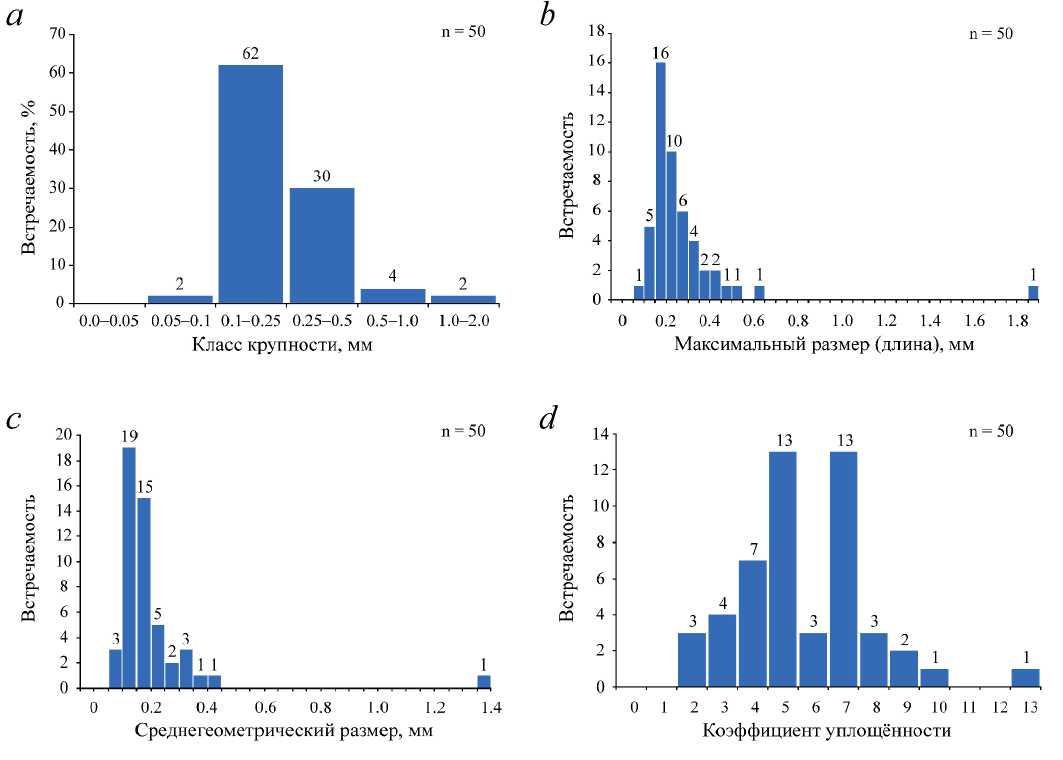

Гранулометрия. В соответствии с нормативами классов крупности преобладающая часть золотин (более 96 %) относится к весьма мелкому (0.1—0.25 мм) и мелкому (0.25—1.0 мм) классам. При этом большая часть золота (62 %) сосредоточена в гранулометрическом классе 0.1 — 0.25 мм. В единичных случаях частицы соответствуют тонкому (0.05—0.1 мм) и среднему (1.0—2.0 мм) классам крупности (рис. 2, a ). Иная картина по золоту наблюдается при учете массы частиц, 86 % от общей массы золота принадлежит одной золотине с массой 8.5 мг, остальные 24 % равномерно распределены по классам крупности от 0.15 до 0.50 мм.

Вариации частиц золота по гранулометрическим параметрам показаны на рис. 2 ( b—d) . Распределение частиц по максимальному размеру (длине) логнормальное с модой ~0.4—0.5 мм и характерным сильно вытянутым правым крылом. Аналогичное в целом распределение с модой ~0.2 мм имеют среднегеометрические значения размеров частиц золота. Используя диаграмму, выстроенную по степени уплощенности (КУ), все частицы золота условно можно подразделить на изометричные (КУ < 2, составляют 6 %), умеренно уплощенные (КУ от 2 до 10, составляют 92 %) и сильно уплощенные (КУ > 10, составляют 2 %). Такое же распределение частиц золота по геомет-

Рис. 2. Встречаемость золота разных классов крупности ( а ) и вариации золота по гранулометрическим параметрам: максимальному размеру (длине) ( b ), среднегеометрическому размеру ( с ), коэффициенту уплощенности ( d )

Fig. 2. Gold occurrences frequency of different sizes ( a ) and variations of gold particles by size parameters: maximum dimension (length) ( b ), general geometric dimension ( c ), flatness coefficient ( d)

рическим характеристикам в аллювиальных отложениях Среднекыввожского района (Средний Тиман) описывает Ю. В. Глухов с соавторами [3], делая вывод о ближних коренных источниках сноса.

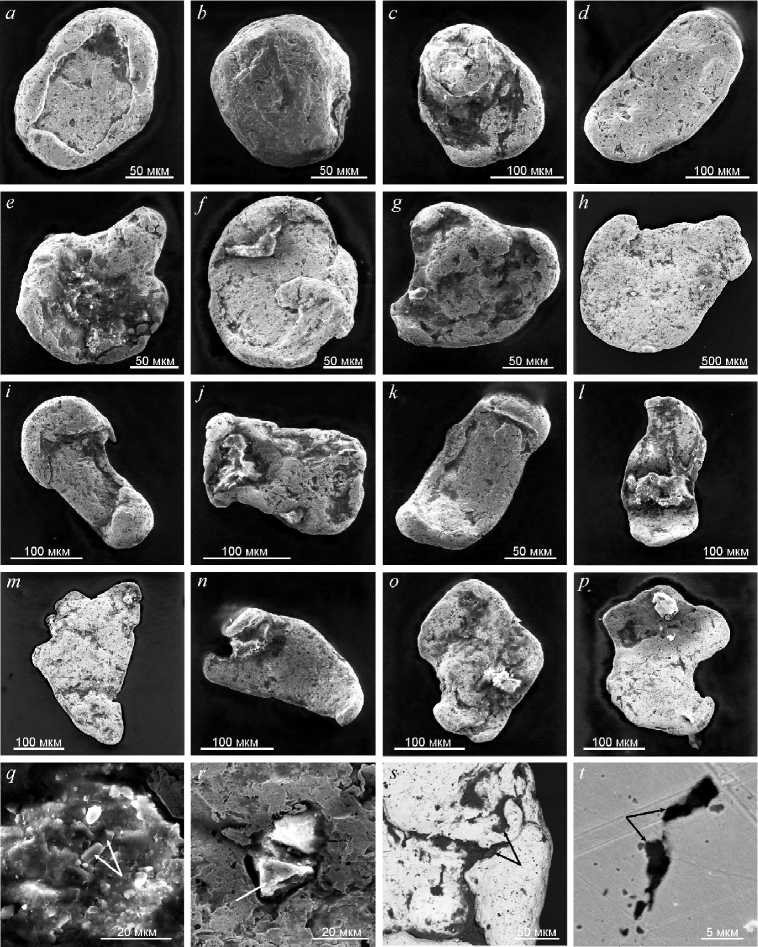

Морфология и химический состив золоти. Анализ морфологии золота Усть- Куломского района позволяет предположить аллотигенную природу большинства частиц. Признаками дальнего переноса предположительно можно считать уплощенные, пластинчатые и дисковидные формы золотин со сглаженными очертаниями (рис. 3, а—р) и нередко торцевыми валиками (рис. 3, а, c, f—k, n), приобретаемыми золотом в результате механического вальцевания при эоловой деятельности [13] и в водотоках [12]. Частицы золота в основном овальные и округлые, реже пря моугольные и треугольные. Вместе с тем встречаются угловато-округлые частицы, сохранившие неровности и микрорельеф ростовых поверхностей, среди них и редкие частицы крупного золота (рис. 3, m, h), вероятно, указывающие на близко расположенные коренные источники или свидетельствующие о более позднем поступлении золота в аллювий. Частицы золота характеризуются следами механического воздействия, нередко наличием борозд, а также сквозных отверстий.

Несмотря на то, что оптически золотины характеризуются однородным желтым цветом и ярким блеском, их поверхность испещрена субмикронными порами, часто корродирована и содержит примазки минеральных включений. С помощью микрозондового анализа при исследо-

Рис. 3. Морфология и характер поверхности золота из аллювиальных отложений Усть-Куломского района ( a—r , t — изображения во вторичных электронах, s — в отраженных электронах): формы россыпного золота ( а—р ), минеральные включения в золоте ( q—t ): q — кристаллы эпидота в алюмосиликатной массе; r — включение кварца; s, t — включения алюмосиликатов в трещинах и порах ( s — на поверхности, t — в срезе золотины)

Fig. 3. Morphology and features of particles surface for gold from alluvial deposits of the Ust‘-Kulom district ( a—r , t — images in secondary electrons, s — in back scattered electrons): morphology of placer gold parities ( a—p ), mineral inclusions in gold ( q—t ): q — crystals of epidote in aluminosilicate mass; r — inclusion of quartz; s, t — inclusions of aluminosilicates in fractures and pores ( s — on surface, t — in section of a gold particle)

вании поверхности золота были диагностированы включения породообразующих и акцессорных минералов, в том числе кварца, эпидота и рутила, возможно полевого шпата и биотита (рис. 3, q—t ).

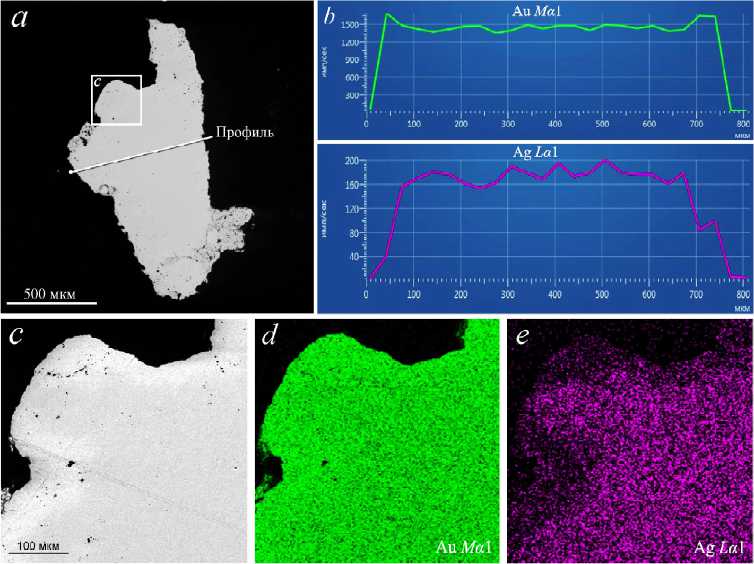

Согласно данным микрозондового анализа, пришлифованные срезы частиц золота имеют неоднородный состав, при этом внутренние участки частиц характеризуются неравномерным распределением примеси Ag (до 14.83 мас. %), а приповерхностные зоны являются высокопробными, достигая 1000 %о (табл. 2). Распределение Au и Ag в пришлифованных золотинах указывает на наличие высокопробных каём (рис. 4). Кроме того, внутри частиц золота отмечено присутствие микроминеральных включений, представленных кварцем и алюмосиликатами (табл. 3, анализ 28; рис. 3, t ).

При исследовании естественной поверхности золотин выявлено, что самый поверхностный слой является исключительно высокопробным, достигая 1000 %о, лишь в редких случаях в его составе выявлена небольшая примесь Ag (до 3.28 мас. %), еще реже Al (до 0.27 мас. %) и в единичном случае была обнаружена примесь Cu (0.80 мас. %) (табл. 2). На поверхности частиц золота при микрозондовых наблюдениях в режиме упругоотраженных электронов нередко наблюдаются примазки Са-K-Mg-Fe-содержащих алюмосиликатов, редко карбонатов с органическим материалом илистой фракции, вероятно захваченных в водном потоке (табл. 3).

Минеральный состав тяжелой фракции. Сопутствующие минералы из аллювиальных отложений Усть-Кулом-ского района можно разделить на три основные группы:

Таблица 2. Химический состав золота в центральных частях срезов и на естественной поверхности по данным микрозондового анализа, мас. %

Table 2. Chemical composition of gold in the central parts of sections and of the natural surface, microprobe analysis data, wt. %

|

№ обр. Sample No. |

В срезах / In sections |

На поверхности / On surface |

||||||

|

Ag min/max |

Au min/max |

Пробы ость (%) Fineness (%r) |

Al min/max |

Cu min/max |

Ag min/max |

Au min/max |

Пробность (%) Fineness (%«) |

|

|

C-l |

_ |

— |

— |

— |

100.00 |

1000 |

||

|

Л-4 |

_ |

— |

0.25/0.27 |

— |

1.14/3.22 |

96.78/99.74 |

968—997 |

|

|

П-2 |

1.35/14.83 |

85.17/98.65 |

852-987 |

—- |

— |

— |

100.00 |

1000 |

|

П-3 |

0.67/13.05 |

86.95/99.33 |

870-993 |

0.17/0.23 |

0.00/0.80 |

0.60/3.28 |

95.92/100.00 |

959-1000 |

|

П-4 |

0.00/12.85 |

87.15/100.00 |

872-1000 |

— |

— |

— |

100.00 |

1000 |

Au Mal

100 mkm

500 mkm

AgZal

Профиль

Рис. 4. Распределение Au и Ag в золоте (обр. П-3): а — микроизображение золота в срезе в отраженных электронах; b — распределение Au и Ag по профилю; с — изображение области картирования пришлифованной поверхности золотины в отраженных электронах (фрагмент участка на рис. a ); d, e — данные поэлементного картирования по золоту ( d) и серебру ( e )

Fig. 4. Distribution of Au and Ag within a gold particle (sample П-3): a — microimage of gold particle in polished section, reflected electrons image; b — distribution of Au and Ag in profile on the fig. a ; c — an image of mapping area, a back scattered electron image (fragment of the area in a ); d, e — data of element mapping for gold ( d) and silver ( e )

Таблица 3. Химический состав минеральных включений на поверхности и в срезе золотин по данным микрозондового анализа, мас. %

Table 3. Chemical composition of mineral inclusions on the natural and cut surfaces of the gold particles, microprobe analysis data, wt. %

|

п |

№ обр. Sample No. |

Na2O |

MgO |

А120з |

SiO2 |

SO3 |

к2о |

СаО |

тю2 |

МпО |

Ре2О3 |

|

1 |

Л-4/1-3 |

2.03 |

6.07 |

23.98 |

47.40 |

— |

2.81 |

2.75 |

1.90 |

— |

13.06 |

|

2 |

Л-4/1-5 |

3.14 |

2.09 |

29.74 |

51.42 |

— |

2.08 |

1.36 |

0.57 |

— |

9.60 |

|

3 |

Л-4/2-3 |

— |

— |

— |

98.88 |

— |

— |

— |

— |

— |

1.12 |

|

4 |

Л-4/2-4 |

— |

— |

30.96 |

50.61 |

— |

2.06 |

5.21 |

1.69 |

— |

9.47 |

|

5 |

П-3/2-3 |

— |

— |

4.79 |

86.64 |

— |

0.49 |

0.22 |

5.35 |

— |

2.51 |

|

6 |

П-3/2-4 |

— |

— |

— |

100.00 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

7 |

П-3/2-5 |

— |

— |

— |

100.00 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

8 |

п-з/з-з |

— |

— |

0.91 |

99.09 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

9 |

П-3/3-4 |

— |

0.84 |

34.33 |

56.67 |

— |

0.35 |

0.72 |

0.29 |

— |

6.79 |

|

10 |

П-3/3-5 |

— |

2.31 |

28.97 |

56.97 |

— |

1.45 |

1.04 |

0.33 |

— |

8.93 |

|

11 |

П-3/4-3 |

— |

— |

1.78 |

97.21 |

— |

— |

— |

— |

— |

1.01 |

|

12 |

П-3/4-4 |

— |

— |

— |

100.00 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

13 |

П-3/5-3 |

— |

— |

1.72 |

96.48 |

— |

— |

— |

0.76 |

— |

1.05 |

|

14 |

П-3/5-4 |

— |

— |

1.45 |

97.07 |

— |

— |

— |

0.00 |

— |

1.48 |

|

15 |

П-3/5-5 |

— |

— |

— |

— |

— |

1.23 |

2.42 |

81.37 |

— |

14.98 |

|

16 |

П-2/1-2 |

— |

— |

— |

100.00 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

17 |

П-2/1-3 |

— |

2.23 |

19.48 |

64.73 |

— |

1.85 |

1.50 |

0.73 |

— |

9.48 |

|

18 |

П-2/1-4 |

— |

— |

38.41 |

49.50 |

— |

— |

— |

— |

— |

12.10 |

|

19 |

П-2/2-3 |

— |

0.66 |

4.92 |

92.08 |

— |

0.39 |

0.39 |

0.20 |

— |

1.36 |

|

20 |

П-2/2-4 |

0.86 |

3.67 |

28.65 |

57.03 |

— |

3.51 |

0.90 |

0.67 |

— |

4.71 |

|

21 |

П-2-2-5 |

— |

— |

0.80 |

98.93 |

— |

— |

— |

— |

— |

0.27 |

|

22 |

П-2/4-3 |

— |

— |

— |

97.89 |

— |

— |

— |

2.11 |

— |

0.00 |

|

23 |

П-4/8-3 |

— |

— |

29.97 |

52.03 |

— |

2.41 |

1.71 |

— |

— |

13.89 |

|

24 |

П-4/8-4 |

— |

— |

41.31 |

41.65 |

— |

— |

— |

— |

— |

17.04 |

|

25 |

П-4/3-3 |

0.98 |

3.19 |

22.59 |

55.62 |

— |

2.07 |

1.31 |

0.57 |

— |

13.67 |

|

26 |

П-4/3-4 |

1.17 |

1.31 |

9.21 |

81.73 |

1.13 |

0.75 |

1.31 |

0.44 |

— |

2.95 |

|

27 |

П-4/3-5 |

— |

— |

— |

99.51 |

— |

— |

— |

— |

— |

0.49 |

|

28 |

П-3/11-6 |

— |

0.61 |

12.00 |

74.18 |

— |

0.38 |

1.16 |

3.11 |

0.33 |

8.23 |

Примечание: составы микроминеральных включений нормированы на 100 % в связи с полученными некорректными суммами из-за неровности поверхности частиц золота. Анализ 28 — включение полифазного минерального агрегата (предположительно алюмосиликатной породы) в срезе частицы золота.

Note: compositions of micromineral inclusions are normalized to 100 %, due to incorrect amounts because of surface roughness of the gold particles. Analysis 28 — an inclusion of a polyphase mineral aggregate (presumably aluminosilicate rock) in a polished section of the gold particle.

— обломочные минералы, представленные магнитной фракцией в виде магнетита. Минерал имеет хорошую сохранность и слабую окатанность.

— обломочные минералы, относящиеся к электромагнитной фракции, главные из которых гранат, эпидот, ильменит, ставролит, хромшпинелиды, амфиболы, в единичных количествах встречается пироксен, турмалин и гидроксиды Fe. Гранат в основном имеет пироп-альманди-новый, спессартин-альмандиновый и андрадит-альманди-новый состав. Хромшпинелиды являются высокохроми-стыми (от 39.40 до 56.56 мас. % Cr2O3), представлены в различной степени окатанными зернами, а также их об- ломками.

— минералы немагнитной фракции, среди которых встречены циркон, кианит, рутил, лейкоксен, силлиманит. В единичных зернах — титанит, анатаз, корунд, шпинель, апатит, лопарит и брукит.

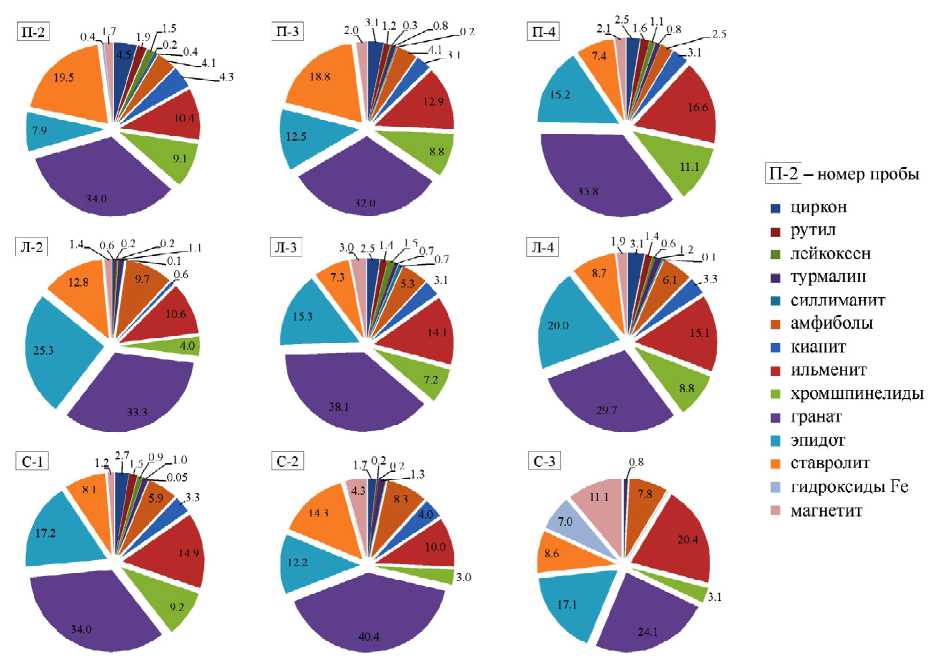

Минеральный состав тяжелой фракции (хрошпине-лид-ставролит-ильменит-эпидот-гранатовый) из аллювиальных отложений Фроловского участка Усть-Куломско-го района показан на круговых диаграммах (рис. 5).

Анализируя в целом минеральный состав проб, можно отметить широкое представительство характерных минералов метаморфических и магматических пород. Боль-

Рис. 5. Минеральный состав тяжелой фракции из аллювиальных отложений Фроловского участка Усть-Куломского района (об. %)

Fig. 5. Mineral composition of heavy fraction from alluvial deposits of the Frolovsky ragion of the Ust‘-Kulom district (vol. %)

шинство минералов, таких как гранат, кианит, ставролит, амфиболы, а также силлиманит, относятся к минералам метаморфической ассоциации и могут быть связаны со Фенноскандинавской питающей провинцией и ее докембрийскими метаморфическими комплексами [4]. Присутствие эпидота в осадках кайнозоя Восточно- Европейской платформы обычно связывают с влиянием Уральской питающей провинции [1]. Важной особенностью россыпей Усть-Куломского района является постоянное присутствие хромшпинелидов, содержание которых достигает в тяжелой фракции 11 %, а также наличие ильменита, единичных знаков корунда и шпинели. Наличие хромшпинелидов и ильменита обычно объясняют ультрабазитовыми источниками [5]. Поступление этих минералов уместно связывать с размывом протяженных региональных поднятий, в которых широко развиты не только метаморфические, но и магматические комплексы пород.

Как видно из представленных данных, ведущие шлиховые минералы непосредственно связь с золотом не отражают. Обращает на себя внимание наличие в шлихах единичных знаков корунда и шпинели, указывающее на некоторую аналогию с золотоносными юрскими базальными отложениями Сысольской структуры [5]. По минеральному составу тяжелой фракции проб для исследуемого района можно предположить наличие двух разных питающих провинций.

Коренные источники россыпного золота в Усть-Ку-ломском районе до настоящего времени не известны. Подобное исследованному золото было описано в чет вертичных аллювиальных отложениях на северо-востоке Северо-Восточной платформы, источниками которого предположительно являются разные осадочные коллекторы в широком возрастном диапазоне — от докембрия до палеозоя [4], а также в отложениях чехла Сибирской платформы [11]. Крупное золото по гранулометрическим характеристикам описывалось на Среднем Кыв-воже (Средний Тиман) в работе [3], в которой авторы делают выводы о непосредственной близости коренных источников. Однако на Тимане под чехлом маломощных четвертичных отложений залегают породы рифея, в которых могут быть локализованы коренные проявления золота. Фроловский же участок принадлежит к области развития платформенного чехла, причем под покровом четвертичных отложений залегают пермские осадочные породы, в которых в качестве возможного источника золота могут присутствовать промежуточные коллекторы в виде базальных конгломератов [4]. Отмеченные признаки вдавливания на поверхности золотин микромине-ральных включений и алюмосиликатных минералов, а также наличие борозд и сквозных отверстий, возникших, вероятно, в результате литостатического давления вышележащих толщ [8], позволяют сделать предположение о поступлении золота из древнего коллектора пермского возраста.

Анализ морфогенетических особенностей, минеральных включений, пробности и примесного состава золота из аллювиальных отложений Фроловского участка указывают на то, что его коренной источник относится к золотокварцевой формации, о чем свидетельствуют микро- включения кварца, однообразное распределение серебра в золоте и отсутствие других примесей. Присутствие высокопробных каём у золотин может указывать на его преобразование золота в корах выветривания, наложенных на зоны гидротермальной минерализации, либо непосредственно в россыпи [10; 11].

Несмотря на предполагаемое наличие разных питающих источников минеральной ассоциации исследованных россыпей, золото Фроловского участка, скорее всего, можно отнести к одному источнику, учитывая его единообразный химический состав и внутреннее строение. Плохая сортировка золотин по гранулометрическому составу, а также присутствие весьма крупного золота указывает на близость источника. Наличие валиков по периферии частиц свидетельствует о том, что золото подвергалось механическому преобразованию в эоловых условиях или в водотоках. Влияние эоловых процессов на преобразование и формирование россыпей в других областях детально рассмотрено в статье 3. С. Никифоровой с соавторами [9]. На основании имеющегося относительно ограниченного фактического материала судить уверенно о дальности/близости коренного источника пока затруднительно. И все же имеющиеся данные позволяют сделать некоторые предположения.

В настоящее время сведения о достоверно установленных магматических и гидротермальных образованиях для исследованной территории отсутствуют [4]. Однако данные космо- и аэрофотосъемки, а также геофизические исследования [2, 6] свидетельствуют о наличии в районе долгоживущих зон тектонических нарушений северо-восточного простирания и ортогональных разломов, которые могли служить рудоподводящими каналами для золотоносного оруденения.

Заключение

В результате детального изучения россыпного золота Фроловского участка Усть-Куломского района выявлен ряд типоморфных особенностей: высокая пробность, отсутствие элементов-примесей, высокопробные каймы всех частиц золота, плохая гранулометрическая сортировка, присутствие весьма крупного золота, микровключения кварца и алюмосиликатных минералов, морфология частиц (уплощенные, пластинчатые и дисковидные формы золотин) со сглаженными очертаниями и нередко торцевыми валиками, а также наличие борозд и сквозных отверстий.

Совокупность имеющихся морфогенетических признаков указывает на близость россыпного золота к коренному источнику и его связь с малосульфидной золотокварцевой формацией, а также позволяет сделать предположение о поступлении золота в аллювиальную россыпь Фроловского участка из древнего коллектора пермского возраста.

Полученные данные о типоморфных особенностях россыпного золота аллювиальных отложений Фроловского участка имеют значение для анализа золотоносности южных районов Республики Коми.

Список литературы Типоморфные особенности золота аллювиальных отложений Фроловского участка (Усть-Куломский район, Республика Коми)

- Андреичева Л. Н. Плейстоцен Европейского Северо-Востока / УрО РАН. Екатеринбург, 2002. 322 с.

- Аэрофотогеологическая карта междуречья Вычегды и Камы масштаба 1:200 000: Серии Тиманская, Пермская. Листы Р-39-XXIV (Усть-Кулом); XXIX (Лопыдино); XXX (Верх. Лупья); Р-40-XXV (Нижний Воч). Объяснительная записка. Сост. А. К. Ивченко и др. СПб.: Изд-во СПб. картфабрики ВСЕГЕИ, 2001. 130 с. + 6 вкл. (МПР РФ, «Аэрогеология»).

- Глухов Ю. В., Кузнецов С. К., Савельев В. П., Котречко Е. Ю. Золото из аллювиальных отложений среднего Кыввожа (Вольско-Вымская гряда, Тиман) // Известия Коми научного центра УрО РАН. 2018. № 1(33).

- Глухов Ю. В., Филиппов В. Н., Исаенко С. И., Макеев Б. А. Мелкое золото северо-востока Восточно-Европейской платформы (Сысольская и Мезенская впадины) // Минералы и минералообразование, структура, разнообразие и эволюция минерального мира, роль минералов в происхождении и развитии жизни, биоминеральные взаимодействия. Сыктывкар: Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 2008. С. 350-385.

- Глухов Ю. В., Щербаков Э. С., Макеев Б. А., Исаенко С. И., Феоктистова А. Н. Распространённость акцессорных минералов и их ассоциации в осадочных отложениях Сысольской впадины // Сыктывкарский минералогический сборник. 2007. № 35. С. 22-36.