Типоморфные особенности золота тайгинской свиты Колывань-Томской структурно-фациальной зоны

Автор: Илалтдинов И.Я., Голдырев В.В., Бадьянова И.В., Казымов К.П., Измайлова Ю.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 1 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены типоморфные особенности золота тайгинской свиты плейстоцена Колывань-Томской структурно-фациальной зоны. На основе морфометрического, микрозондового анализов золота и мине-ралогического анализа тяжелой фракции получены сведения о крупности и форме частиц металла, спек-тре элементов-примесей в нем, минеральной ассоциации тяжелой фракции. Морфология частиц золота, хорошая окатанность как частиц металла, так и сопутствующих минералов тяжелой фракции, характери-зующихся хорошей сортировкой зерен по крупности, свидетельствуют о механическом переносе в вод-ной среде. Размер и преимущественно уплощенная форма частиц золота не способствуют формированию повышенных концентраций золота и, соответственно, россыпных месторождений в терригенных отложениях изучаемой территории. Химический состав золота предположительно указывает на принадлежность металла к золото-сульфидно-кварцевой рудной формации среднеглубинных месторождений. Золото в отложениях тайгинской свиты может выступать в качестве поискового признака для выявления золоторудных объектов.

Золото, морфология, элементы-примеси, тяжелая фракция, типоморфизм

Короткий адрес: https://sciup.org/147247293

IDR: 147247293 | УДК: 552.51; 549.2 | DOI: 10.17072/psu.geol.24.1.54

Текст научной статьи Типоморфные особенности золота тайгинской свиты Колывань-Томской структурно-фациальной зоны

Колывань-Томская структурно-фациальная зона (КТСЗ) протягивается в субмеридиональном направлении вдоль среднего течения р. Оби с юга Новосибирской области на юго-восток Томской области, постепенно погружаясь в северном направлении под мезозойско-кайнозойский чехол Западно-Сибирской плиты, и непосредственно примыкает центральной частью к СевероЗападному Салаиру (Каныгин, Свиридов, 1999).

О находках золота в районе г. Томска и его окрестностях известно с начала XIX в. С 1829 по 1910 год было добыто 44805,2 кг россыпного золота в пределах Томского горного округа. С 1948 г. на территории Томской области начались систематические гео- лого-съемочные и поисковые работы, при которых осуществлялись и поиски золота. На Томь-Яйском водоразделе установлена зараженность тонким золотом верхнемеловых, неогеновых и четвертичных песчано-гравийно-галечных горизонтов, а также пойменных отложений притоков рек Китат и Яя (Парначёв, Парначёв, 2010).

С конца 80-х годов ХХ века формирование россыпных концентраций металла связывают с размывом кор выветривания гумидного типа, широко развитых на палеозойском фундаменте складчатого обрамления ЗападноСибирской плиты. Кора выветривания имеет площадное развитие и перекрыта осадочным чехлом. В долинах рек, вскрывающих палеозойский фундамент, кора чаще размыта и представлена каменистым элювием. Мощность коры выветривания колеблется от пер-

Эта работа лицензирована в соответствии с CC BY 4.0. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите

вых метров до 60 м и более в линейных зонах и карманах.

Анализ литологического состава базальных фаций рек Томь-Яйского междуречья, содержащих повышенное количество ила и глины (до 40 %), обломки кварца, позволяет считать, что формирование аллювия связано с переотложением кор выветривания. Состав обломочного материала в рыхлых толщах водотоков в основном определяется составом местных пород. Однако в долинных отложениях встречаются хорошо окатанные гальки и песчинки кварца с блестящей полированной поверхностью, что резко отличает их от основной массы обломочного материла. Установленное тонкое чешуйчатое золото характеризуется высокой механической обработкой в водно-аллювиальной среде.

Длина рек низких порядков в центральной части Томь-Яйского междуречья не столь велика, чтобы в их пределах была достигнута такая степень обработки золота и обломочного материала водным потоком. Скорее всего, эти «полированные» гальки и тонкочешуйчатое золото переотложены из более древнего аллювия. Было высказано предположение, что на современном этапе образование россыпных концентраций в долинах рек западного склона Томь-Яйского междуречья, приуроченного к Колывань-Томской структурно-фациальной зоне, происходило в основном за счет жильных зон коренных источников, лежащих в створе долин, и их кор выветривания. Дополнительное поступление тонкочешуйчатого золота возможно за счет переотложения более древнего аллювия (Ахмадшин, 1987).

На начальном этапе поисков россыпных месторождений золота, когда находки благородного металла исчисляются единичными знаками, высокая информативность его особенностей делает рациональным изучение любого числа их выделений, вплоть до единичных зерен независимо от их массы (Методика…, 1992). Поэтому изучение типоморфных особенностей даже единичных знаков золота имеет важное значения для установления его генетической принадлежности и потенциальной россыпеносности территории.

Объекты и методика исследований

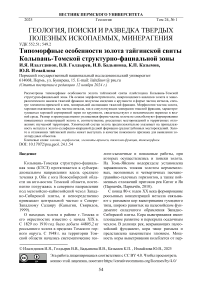

Объектом исследования являлись отложения тайгинской свиты плейстоцена в долине р. Тугояковки, административно расположенной в районе п. Батурино юго-западнее г. Томска (рис. 1). Еще в 1909 г. было обнаружено россыпное золото в районе пос. Сураново по р. Тугояковка и Таковая, где делались попытки добычи металла купцом Капустиным примитивными аппаратами. В 1933 г. К.В. Радугиным указано на наличие знаков золота (15 золотинок) в шлихе из глин тайгинской свиты, отобранной в скважине 19, пробуренной в районе ж.-д. станции Межениновка.

В тектоническом плане территория исследования относится к Колывань-Томской структурно-фациальной зоне. Тайгинская свита имеет ограниченное распространение на самых высоких участках Обь-Томского и Томь-Яйского водоразделов. Осадки свиты формировались в условиях пресноводных бассейнов (озер, пойм, стариц, болото и, возможно, рек) и представляют собой синевато-серые супеси, илистые суглинки и глины с маломощными прослоями песка и погребенной почвы. Мощность свиты в среднем составляет 20 м (Парначёв, Парначёв, 2010).

В долине реки были пробурены поисковые скважины, вскрывшие отложения тай-гинской свиты, представленной суглинками бурыми, светло-бурыми, рыжими, ожелез-ненными, бурыми супесями с кварцевой крошкой, изредка ожелезненными, плотными глинами иловатыми сизыми, темносерыми и песками коричневыми, светлокоричневыми. Из керна скважин поинтер-вально отобраны пробы для оценки золото-ности.

Пробы были домыты в лотке до серого шлиха. Серый шлих в дальнейшем подвергся фракционированию в тяжелой жидкости (бромоформе) с выделением ультраконцентрата тяжелой фракции. Ультраконцентраты тяжелой фракции просмотрены на наличие свободного гравитационного золота.

Рис. 1. Обзорная карта района работ: III – Тугояковский участок

Частицы золота изучались под бинокулярным микроскопом МБС-10 на морфометрической основе с замером основных параметров (а – длина, b – ширина, с – толщина), описанием характера поверхности, цвета, включений и оценкой степени окатанности по шкале Н.В. Петровской (1973).

Минеральный состав тяжелой фракции десяти шлиховых проб выполнен по стандартной методике. Из тяжелой фракции шлиха квартованием, методом кольца и конуса отбиралась представительная дорожка, состоящая из 300–500 зерен минералов, затем по внешним морфологическим признакам проводилась диагностика минералов, а далее по количеству зерен каждого минерального вида рассчитывалось их процентное содержание. При изучении минерального состава тяжелой фракции одной из проб она предварительно была разделена на магнитную, сильно электромагнитную, слабо электромагнитную и неэлектромагнитную фракции. Для выделения магнитной фракции использовался ручной магнит, а для электромагнитных – магнит Сочнева.

Для изучения микроморфологии и химического состава частицы золота были помещены на шайбу и напылены углеродом для исследования на сканирующем электронном микроскопе JSM 6390 LV (фирма Jeol, Япония). Микрозондовый анализ определялся в центральной части каждого зерна с применением энергодисперсионной приставки

INCA Energy 450 (фирма Oxford Instruments, Великобритания). Режим работы микроскопа: рабочее расстояние 12 мм, рабочее напряжение 20 кВ, сила тока 10 мА. Всего определен химический состав шести зерен золота.

Результаты исследований

Морфология золота . Золото по крупности, судя по замеру параметров частиц минерала, относится к тонкому золоту – 0,1– 0,05 мм. Лишь три знака по параметру «а» превышают крупность 0,1 мм и могут быть отнесены к весьма мелкому золоту – 0,25– 0,1 мм – с определенной долей условности, так как параметр «b» всегда менее 0,1 мм, поэтому, скорее всего все золото тонкое.

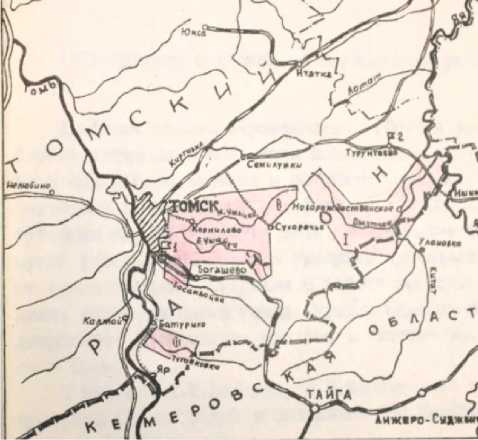

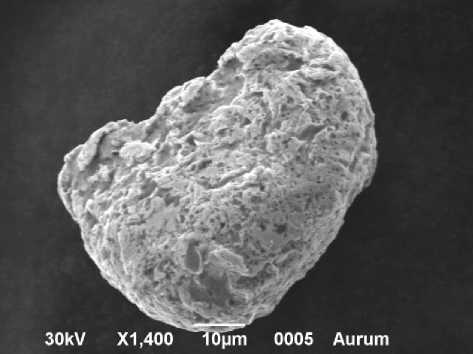

По морфологическому облику доминирует золото уплощенного облика чешуйчатой, реже пластинчатой формы. Среди данного облика выделены четыре знака тороидальной формы, овальных очертаний с валиком по краю, что отчетливо видно при большом увеличении (рис. 2).

Рис. 2. Частица золота тороидальной формы

Ю.Н. Трушков и др. (1975) отмечают, что тороидальная форма обычно образуется в речном потоке или прибойной зоне крупного водоема за счет свертывания выступов и всесторонней обработке золотины с концентрацией усилий по краям. Тороидальные золотины встречаются как двусторонние, так и односторонние. Первые свидетельствуют о прибрежных волноприбойных условиях крупного водного бассейна, а вторые харак- теризуют речные условия. В нашем случае наблюдается двусторонняя «тороидальная» форма, что говорит о прибрежных волноприбойных условиях крупного водного бассейна (озера или моря)

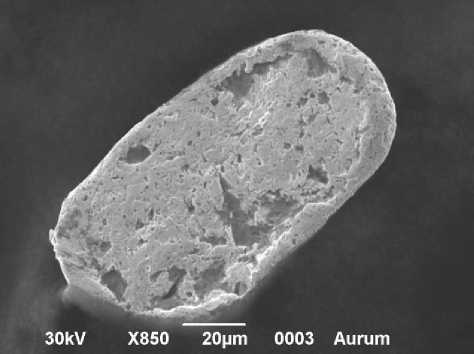

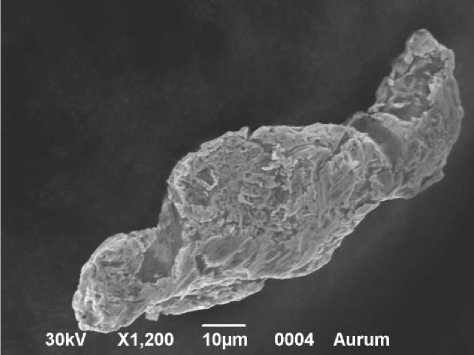

Рис. 3. Частица золота чешуйчатой формы с заливообразными очертаниями

Все частицы золота уплощенного облика преимущественно овальных или округлых очертаний. Редко отмечаются заливообразные очертания (рис. 3).

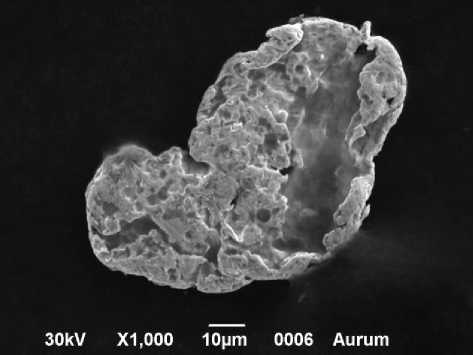

В единичном случае отмечен знак комковидной формы изометрического облика (рис. 4).

Три частицы могут быть отнесены к удлиненному облику палочковидной и дощатой формы (рис. 5).

Рис. 4. Частица золота комковидной формы

Рис. 5. Частица золота дощатой формы

Золото имеет высокий балл окатанности – это полуокатанное (4 балла) и хорошо окатанное (5 баллов) золото.

При малом увеличении фиксируется шагреневый и мелкоямчато-бугорчатый характер поверхности, соответствующий степени окатанности металла. Однако при большем увеличении виден кавернозный, ямчатый характер поверхности со следами обработки.

Золото чистое, не содержит включений и примазок, золотисто-желтого цвета .

Химический состав. Химический состав золота характеризуется весьма высокой пробой (более 950 ‰), лишь в одном случае золото высокопробное (930 ‰), и ограниченным спектром элементов-примесей . К числу постоянных примесей относятся медь, цинк, железо и серебро. Отсутствие серебра в двух зернах обусловлено, скорее всего, точечным характером микрозондового анализа и неравномерным распределением серебра в зерне. Спорадически встречающиеся примеси: кадмий, никель, галлий, индий и висмут (табл. 1).

Состав элементов-примесей, их содержание и проба золота лишь косвенно могут свидетельствовать о генетической принадлежности частиц металла.

Высокая проба (более 900 ‰) и ограниченный спектр элементов-примесей характерны, как правило, для глубинных месторождений. Число элементов-примесей в самородном золоте возрастает по мере перехода руд, сформировавшихся на больших глубинах, к рудам близповерхностного генезиса.

Таблица 1. Химический состав зерен золота, мас. %

|

Элемент |

Номер зерна |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

Fe |

0,25 |

0,10 |

0,11 |

0,18 |

0,25 |

0,11 |

|

Co |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Ni |

0 |

0 |

0,07 |

0 |

0 |

0,08 |

|

Cu |

1,71 |

0,45 |

0,46 |

1,08 |

1,29 |

0,88 |

|

Zn |

1,04 |

0,25 |

0,36 |

0,71 |

0,97 |

0,56 |

|

Ga |

0 |

0,26 |

0,18 |

0 |

0 |

0 |

|

Ge |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

As |

0 |

0 |

0 |

0,15 |

0 |

0 |

|

Se |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Ag |

0 |

0 |

5,30 |

0,60 |

0,70 |

0,31 |

|

Cd |

0 |

0,28 |

0,33 |

0 |

0,26 |

0 |

|

In |

0 |

0 |

0,20 |

0,18 |

0 |

0 |

|

Sn |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Sb |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Te |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Au |

97,00 |

98,66 |

92,99 |

96,28 |

96,54 |

98,06 |

|

Hg |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Tl |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Pb |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Bi |

0 |

0 |

0 |

0,83 |

0 |

0 |

В нашем случае наиболее широким спектром элементов-примесей обладает зерно с пониженной пробой. Содержания большинства примесей возрастают в той же последовательности. При этом железо и медь присутствуют в золоте всех генетических групп месторождений (Николаева, 1978).

Все элементы-примеси типичны для золота, поскольку, как и само золото, относятся к халькофильным элементам и имеют близкие геохимические свойства. Даже железо, никель и галлий, несмотря на сидеро-фильные и литофильные свойства, способны проявлять халькофильность и концентрироваться в золоте, так как располагаются в одном периоде с такой постоянной примесью в золоте, как типично халькофильная медь (Перельман, 2016).

Для оценки генетической природы частиц золота следует учитывать их нахождение в экзогенных условиях в корах выветривания, возможно, весьма длительное время в соответствии с геологией района исследований. Золото в корах выветривания, в россыпях нередко претерпевает новые значительные преобразования, которые сопровождаются небольшим повышением пробы за счет вы- носа из повторно перекристаллизованного слоя почти всего серебра (Николаева, 1978).

Принимая во внимание халькофильные свойства большинства элементов-примесей в золоте, типичные для сульфидов, а также содержания меди более 0,1 и свыше 1 %, устанавливаемые чаще в золоте среднеглубинных месторождений, содержащем включения сульфидов, исследуемое золото принадлежит к золото-сульфидно-кварцевой рудной формации (Петровская, 1973).

Минеральный состав тяжелой фракции шлиха. Минеральный состав тяжелой фракции шлиха представлен преимущественно рудными и устойчивыми минералами: магнетитом, ильменитом, хромитом, цирконом и эпидотом. Спектр данных минералов определяет вариации минеральных ассоциаций в различных пробах, среди которых выделяются: хромит – ильменит – магнетитовая, эпидот – ильменит – магнетитовая, магнетит – ильменитовая, эпидот – магнетит – ильменитовая, циркон – ильменит – магнетитовая, ильменит – магнетитовая, циркон – эпидот – ильменит – магнетитовая, ильменит – магнетит – хромитовая. В большинстве проб преобладающими рудными минерала- ми являются ильменит и магнетит. Существенно реже встречается хромит (табл. 2).

Также присутствуют роговая обманка, гранат, ставролит, гематит, лейкоксен, рутил, дистен и др. Зерна минералов в целом имеют окатанный облик, однородный гранулометрический состав зерен, что является свидетельством хорошей сортировки зерен в условиях переноса в водной среде.

Анализ минерального состава тяжелой фракции различных физических свойств показал, что магнитная фракция естественно магнетитовая с незначительной долей ильменита, сильно электромагнитная фракция – ильменит – хромитовая, слабо электромагнитная – эпидотовая и неэлектромагнитная – цирконовая. В количественном отношении резко преобладают сильно электромагнитная (47,55 %) и магнитная (30,52 %) фракции (табл. 3).

Минеральный состав тяжелой фракции шлихов лишь в первом приближении отражает состав тяжелой фракции исходных отложений, поскольку получен в результате искусственного обогащения, и часть мине- ралов может быть утеряна в процессе доводки шлиха. Тем не менее косвенно он может дать информацию о составе тяжелой фракции исходных отложений.

Анализ литературных данных свидетельствует, что выход тяжелой фракции не превышает 2–5 %. Территориально в пределах КТСЗ известно Туган-Георгиевское циркон-ильменитовое месторождение, приуроченное к корам выветривания эоцена кусковской свиты. В составе тяжелой фракции, кроме циркона и ильменита, заметны лейкоксен, рутил, псевдорутил, турмалин, дистен, монацит, ставролит, эпидот и др. В исследованных шлихах обращает на себя внимание присутствие в повышенном количестве магнетита и иногда хромита. При этом отмечается, что фиксируемый иногда в составе тяжелой фракции отложений кор выветривания магнетит большей частью окислен до лимонита, а ильменит замещается лейкоксеном. В исследованных шлихах лимонит в виде гидрогетита зафиксирован лишь единожды.

Таблица 2. Минеральный состав тяжелой фракции шлиховых проб, %

|

Минерал |

Номер пробы |

|||||||||

|

0209 |

0210 |

0211 |

0217 |

0219 |

0221 |

0223 |

0225 |

0227 |

0243 |

|

|

Эпидот |

8,8 |

13,0 |

6,3 |

14,0 |

9,8 |

8,0 |

14,4 |

13,9 |

4,7 |

7,2 |

|

Роговая обманка |

2,4 |

5,1 |

2,5 |

3,6 |

2,1 |

3,3 |

1,4 |

3,5 |

1,6 |

1,5 |

|

Гранат |

2,8 |

1,4 |

0,4 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

+ |

0,8 |

0,5 |

0,3 |

|

Ставролит |

1,3 |

0,7 |

0,4 |

0,6 |

0,7 |

0,3 |

0,5 |

0,4 |

0,3 |

0,8 |

|

Турмалин |

0,4 |

0,3 |

0,2 |

0,3 |

0,1 |

|||||

|

Магнетит |

37,9 |

33,3 |

34,9 |

29,2 |

44,9 |

38,7 |

37,2 |

29,0 |

41,6 |

29,5 |

|

Хромит |

12,6 |

6,5 |

2,9 |

2,6 |

+ |

5,5 |

9,5 |

8,1 |

7,9 |

36,1 |

|

Ильменит |

24,8 |

27,5 |

42,9 |

39,0 |

27,7 |

31,9 |

20,0 |

28,2 |

29,5 |

16,5 |

|

Гематит |

7,1 |

5,1 |

2,1 |

1,6 |

0,7 |

0,5 |

4,3 |

2,3 |

1,3 |

0,1 |

|

Гидрогематит |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

Гидрогетит |

+ |

0,5 |

||||||||

|

Дистен |

0,2 |

0,7 |

+ |

+ |

+ |

1,1 |

0,2 |

+ |

0,3 |

0,1 |

|

Лейкоксен |

0,2 |

1,4 |

0,4 |

1,0 |

0,4 |

0,5 |

0,2 |

0,8 |

0,3 |

0,1 |

|

Циркон |

1,5 |

2,9 |

6,3 |

7,1 |

12,6 |

9,1 |

10,6 |

11,6 |

10,3 |

0,1 |

|

Корунд |

0,2 |

|||||||||

|

Монацит |

0,3 |

|||||||||

|

Рутил |

0,4 |

1,4 |

0,8 |

1,0 |

0,4 |

0,3 |

0,5 |

1,2 |

1,3 |

0,3 |

|

Слюда |

+ |

0,7 |

0,2 |

0,4 |

0,3 |

|||||

|

Хлорит |

0,2 |

|||||||||

|

Пирит |

+ |

|||||||||

|

Золото |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||

Примечание: + – встречаются единичные зерна

Таблица 3. Минеральный состав тяжелой фракции пробы №0243, %

|

Минерал |

Фракция |

Всего |

|||

|

Магнитная |

Сильно электромагнитная |

Слабо электромагнитная |

Неэлектромагнитная |

||

|

Эпидот |

- |

- |

7,18 |

- |

7,18 |

|

Амфибол (роговая обманка) |

- |

0,55 |

0,74 |

0,18 |

1,47 |

|

Гранат |

- |

0,27 |

+ |

- |

0,27 |

|

Ставролит |

- |

0,82 |

+ |

- |

0,82 |

|

Турмалин |

- |

- |

0,12 |

- |

0,12 |

|

Магнетит (агрегаты) |

29,54 |

- |

- |

- |

29,54 |

|

Хромит |

- |

34,02 |

2,03 |

- |

36,05 |

|

Ильменит |

0,98 |

11,89 |

3,63 |

- |

16,50 |

|

Гематит |

- |

- |

0,08 |

- |

0,08 |

|

Гидрогематит |

- |

- |

+ |

- |

+ |

|

Монацит (?) |

- |

- |

- |

0,34 |

0,34 |

|

Дистен |

- |

- |

- |

0,11 |

0,11 |

|

Лейкоксен |

- |

- |

- |

0,13 |

0,13 |

|

Циркон |

- |

- |

- |

7,07 |

7,07 |

|

Рутил |

- |

- |

- |

0,32 |

0,32 |

|

Пирит |

- |

- |

- |

+ |

+ |

|

Содержание фракции, % |

30,52 |

47,55 |

13,77 |

8,16 |

100,00 |

Примечание: + – встречаются единичные зерна

Аналогичный спектр минералов тяжелой фракции отмечен из элювиальных глин Ев-синской группы месторождений тугоплавких глин, расположенных южнее участка исследования в пределах линейно-карстовых кор выветривания КТСЗ вблизи ее сочленения с Горловским прогибом и Салаиром. В составе тяжелой фракции постоянно встречаются лейкоксен, анатаз, эпидот, ильменит, магнетит, циркон, обыкновенная роговая обманка, золото и рутил. Правда, в отличие от тяжелой фракции участка исследования, здесь заметно высокое содержание лимонита и лимонитизированных обломков, типичных для кор выветривания (Каныгин, Свиридов, 1999). Это наводит на мысль, что отложения тайгинской свиты не являются размывом кор выветривания, а сформировались в результате прибрежного динамического воздействия воды на исходные отложения.

Заключение

-

1. Морфология частиц золота, а именно присутствие «тороидальной» формы, в совокупности с хорошей окатанностью как частиц металла, так и сопутствующих минералов тяжелой фракции, характеризующихся хорошей сортировкой зерен по крупности, свидетельствуют о механическом переносе в водной среде, предположительно прибрежных озерных.

-

2. Размер и преимущественно уплощенная форма частиц золота не способствуют формированию повышенных концентраций золота и, соответственно, россыпных месторождений в отложениях изучаемой территории.

-

3. Химический состав золота предположительно указывает на принадлежность металла к золото-сульфидно-кварцевой рудной формации среднеглубинных месторождений.

-

4. Свободное золото может выступать в качестве поискового признака для коренных месторождений в подстилающих породах.

Список литературы Типоморфные особенности золота тайгинской свиты Колывань-Томской структурно-фациальной зоны

- Каныгин А.В., Свиридов В.Г. Геологическое строение и полезные ископаемые Западной Сибири. Геологическое строение. Новосибирск: Изд-во СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1999. Т. 1. 228 с.

- Методика разведки россыпей золота и платиноидов. М.: ЦНИГРИ, 1992. 286 с.

- Николаева Л.А. Генетические особенности самородного золота как критерии при поисках и оценке руд и россыпей. М.: Недра, 1978. 101 с.

- Осовецкий Б.М. Прецизионные методы исследования минералов: учеб. пособие. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2021. 156 с. ISBN: 978-5-7944-3614-3 EDN: WSECLZ

- Парначёв В.П., Парначёв С.В. Геология и полезные ископаемые окрестностей города Томска: Материалы к полевой геологической экскурсии: справочное пособие. Томск: Томский государственный университет, 2010. 144 с.

- Перельман А.И. Геохимия: учебник. Изд. 3-е. М.: ЛЕНАНД, 2016. 544 с.

- Петровская Н.В. Самородное золото. М.: Наука, 1973. 345 с.

- Трушков Ю.Н., Избеков Э.Д., Томская А.И., Тимофеев В.И. Золотоносность Вилюйской сине-клизы и ее обрамления. Новосибирск: Наука, 1975. 149 с.