Типы и условия почвообразования последней трети голоцена Центрально-Тувинской котловины

Автор: Очур К.О.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Выявлены типы и условия почвообразования последней трети голоцена в Центрально-Тувинской котловине. По продуктам органо-минеральных взаимодействий, т.е. специфике гумусовых веществ в отложениях, определены аналоги палеопочв среди современных почв Тувы.

Палеопочвы, педогенез, голоцен, тува, центрально-тувинская котловина

Короткий адрес: https://sciup.org/14082147

IDR: 14082147 | УДК: 631.4:

Текст научной статьи Типы и условия почвообразования последней трети голоцена Центрально-Тувинской котловины

Исходя из этого, в настоящей работе обсуждаются материалы изучения состава гумуса и свойств разновозрастных почв Центрально-Тувинской котловины, сформированных в последней трети голоцена, на основании которых выявлены аналоги современных и палеопочв и намечен тренд изменения условий почвообразования в течение этого периода.

Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследования использовались палеопочвы, формирование которых происходило в последней трети голоцена (табл. 1) на территории ЦентральноТувинской котловины. Реликтовые гумусовые горизонты исследуемых почв составляют ряд по времени формирования от позднего суббореала (2695±55 лет назад (л.н.) - разрез Сесерлиг) до сформированных не позднее 605±55 л.н. (разрез Ондум). По своему местонахождению разрезы Сесерлиг, Биче-Басэс и Ондум расположены по периметру Хемской котловины. Разрез Ондум характеризует ее самую восточную точку, приуроченную к подножью Восточно-Тувинского нагорья (хр. Обручева). Разрез Сесерлиг расположен у южного склона Уюкского хребта, а разрезы Биче-Басэс вскрывают отложения северных таежных предгорий восточного Танну-Ола. Голоценовые отложения Хемчикской котловины исследованы по разрезу Хондергей.

Объекты исследования

Таблица 1

|

Разрез |

Высота над уровнем моря |

Мощность отложений, см |

Глубина датированного горизонта, см |

Радиоуглеродная дата, лет назад (л.н.) |

|

Сесерлиг |

1215 |

210 |

58–62 |

2695±55 (СОАН–7138) |

|

Хондергей |

435 |

99 |

90–94 |

2490±45 (СОАН–7140) |

|

Биче-Басэс |

420 |

55 |

20–30 |

680±90 (СОАН–7141) |

|

Ондум |

975 |

50 |

24–36 |

605±55 (СОАН–7447) |

В каждом из изученных разрезов были зафиксированы реликтовые гумусовые горизонты, отличающиеся по плотности, мощности и интенсивности окраски от горизонтов венчающих отложения, что свидетельствует об их формировании в иной, чем современная, обстановке. В то же время практически все гумусовые горизонты палеопочв и вмещающие их отложения имеют легкий гранулометрический состав. Датирование реликтовых горизонтов проведено по гуминовым кислотам радиоуглеродным методом (табл. 1), диагностика и реконструкция палеоприродной среды – педогумусовым методом [2]. Определение аналогов палеопочв и современных почв по специфике продуктов органо-минеральных реакций проводилось на основании разработок В.Р. Волобуева [3, 4], М.И. Дергачевой [2, 5] и Н.Н. Рябовой [6].

Результаты и их обсуждение. По сочетанию выделенных из датированных реликтовых гумусовых горизонтов гуминовых кислот: их содержания, состава и соотношения с фульвокислотами, а также некоторых физико-химических свойств почвенной массы, проведено определение типов и условий древнего педогенеза для основных изученных хроносрезов палеогеографической истории последней трети голоцена на территории Центрально-Тувинской котловины.

В таблице 2 представлены основные характеристики датированных гумусовых горизонтов реликтовых и современных, венчающих эти разрезы, фоновых почв.

Некоторые свойства современных и реликтовых гумусовых горизонтов почв Центрально-Тувинской котловины

Таблица 2

|

Разрез |

Глубина, см |

С общ, % |

χ·10-6/г СГСЕ |

рН Н 2 О |

СаСО 3 , % |

С ГК |

С ФК |

С гк :С фк |

Н:С в ГК |

|

Гумусовые горизонты палеопочв |

|||||||||

|

Сесерлиг |

58–62 |

2,42 |

1,4 |

8,2 |

4,7 |

43,8 |

24,0 |

1,83 |

0,83 |

|

Хондергей |

90–94 |

2,58 |

1,6 |

7,7 |

0,0 |

29,9 |

22,9 |

1,31 |

1,05 |

|

Биче-Басэс |

20–25 |

0,56 |

10,4 |

7,8 |

0,0 |

19,9 |

45,7 |

0,43 |

1,51 |

|

25–30 |

0,55 |

12,9 |

7,8 |

0,0 |

25,7 |

36,5 |

0,70 |

1,21 |

|

|

Ондум |

18–24 |

2,91 |

4,7 |

8,0 |

13,5 |

26,7 |

20,2 |

1,32 |

0,91 |

|

24–28 |

2,14 |

6,4 |

8,0 |

4,7 |

48,5 |

29,6 |

1,64 |

0,88 |

|

|

Гумусовые горизонты современных (фоновых) почв |

|||||||||

|

Сесерлиг |

0–6 |

4,42 |

1,7 |

6,9 |

0,0 |

42,5 |

23,3 |

1,82 |

0,98 |

|

6–11 |

3,00 |

1, 7 |

6,9 |

0,0 |

38,3 |

34,8 |

1,10 |

1,14 |

|

|

Биче-Басэс |

0–5 |

3,05 |

7,1 |

6,1 |

0,0 |

29,1 |

31,6 |

0,92 |

Не опр. |

|

5–10 |

1,02 |

8,7 |

6,5 |

0,0 |

21,8 |

36,2 |

0,60 |

Не опр. |

|

|

Ондум |

1–4 |

2,19 |

9,2 |

7,6 |

0,0 |

20,6 |

30,0 |

0,69 |

1,13 |

|

4–8 |

2,08 |

8,3 |

7,8 |

2,7 |

20,3 |

25,6 |

0,79 |

Не опр. |

|

При диагностике палеопочв использовались также характеристики состава гумуса горизонтов А1 современных почв, наиболее распространенных в этой котловине (табл. 3).

Состав гумуса гумусовых горизонтов современных почв котловины

Таблица 3

|

Разрез* |

Тип почвы |

Глубина, см |

С общ, % |

С ГК |

С ФК |

С гк :С фк |

|

Юр-12 |

Чернозем обыкновенный |

0–23 |

3,73 |

41,3 |

26,2 |

1,58 |

|

116 |

Горно-таежные |

5–10 |

1,29 |

19,8 |

33,1 |

0,60 |

|

118 |

5–10 |

1,54 |

27,6 |

39,3 |

0,84 |

|

|

1 |

5–10 |

7,73 |

26,6 |

31,1 |

0,85 |

|

|

2 |

10–12 |

8,15 |

22,8 |

44,9 |

0,50 |

|

|

145 |

Темно-каштановые |

0–5 |

2,20 |

30,5 |

22,0 |

1,38 |

|

5–10 |

1,56 |

30,1 |

26,0 |

1,16 |

||

|

19 |

Каштановые криоаридные |

0–5 |

0,64 |

20,3 |

31,3 |

0,65 |

|

170 |

Каштановые |

5–10 |

0,87 |

28,6 |

18,6 |

1,53 |

|

10–15 |

0,45 |

46,2 |

30,2 |

1,54 |

* Разрез Юр-12 – О.В. Юрлова [7], остальные – из работы Е.Э Ондар [10].

Гумусовый горизонт палеопочвы, обнаруженный в разрезе Сесерлиг на глубине 58–62 см, формировавшийся, судя по имеющейся радиоуглеродной дате, 2695±55 л. н., характеризуется щелочной реакцией среды, наличием карбонатов кальция, а также повышенной магнитной восприимчивостью, величина которой, хоть и не идентична, но близка к таковой в современном гумусовом горизонте (χ·= 1,4·10-6/г СГСЕ и χ·= 1,7·10-6/г СГСЕ соответственно),

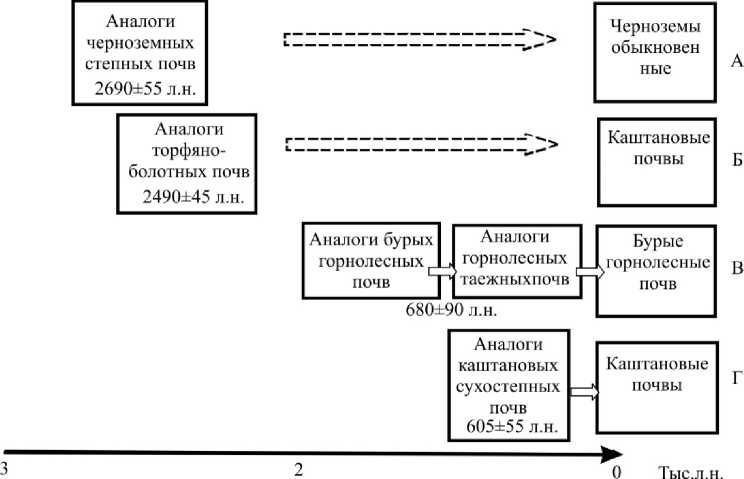

Учитывая закономерность снижения содержания общего органического углерода в диагенезе степных почв (примерно на 40 % за 2,5 тыс. лет), установленную И.В. Ивановым [11], можно предположить, что около 2,7 л.н. содержание органического углерода гумусового горизонта палеопочвы составляло около 6 %, что выше, чем в современном гумусовом горизонте (табл. 2). Это может свидетельствовать о снижении интенсивности процесса гумусообразования в современное время по сравнению с древним, тем более что соотношение элементов в гуминовых кислотах соответствует такой разнице (Н:С= 0,83 и 0,98 соответственно). При этом процентное содержание и соотношение основных компонентов гумуса этих горизонтов (около 40% гуминовых кислот, 20% фульвокислот и Сгк:Сфк=1,8), а также состава гуминовых кислот в этих почвах близко, не выходит за пределы типовых особенностей степных почв, что свидетельствует о формировании этих двух горизонтов в близких умеренно теплых и умеренно влажных условиях степи, аналогичных таковым в настоящее время на южном склоне Уюкского хребта, где расположен исследуемый объект. Согласно разработкам В.Р. Волобуева [3, 4] и данным, имеющимся в литературе, по основным характеристикам гумуса для рассматриваемого региона [7] (табл. 2, 3), почвообразование около 2,7 тыс. л.н. на территории формирования отложений разреза Сесерлиг, так же, как и в современности, протекало по черноземному типу.

Торфянистый слой в береговом обнажении древнего русла р. Хондергей на глубине 90–94 см, формирование которого, судя по радиоуглеродной дате, было приурочено к периоду 2490 ± 45 л.н., свидетельствует, что природные условия, согласно основным характеристикам почвенной массы, были относительно теплыми. В то же время этот период на данной территории отличался повышенной увлажненностью, которая и вызвала образование торфянистого слоя. Основные параметры состава гумуса также соответствуют условиям, при которых почвообразование могло происходить аналогично торфяно-болотному типу, тогда как в современных условиях в месте формирования отложений разреза Хондергей представлены преимущественно почвы каштанового типа. Изменение увлажненности климата около 2,5 тыс. л.н. отмечалось и другими авторами [8, 9]. Оно проявилось в катастрофическом подъеме воды и, как следствие, разливе рек, оставившем свидетельство в береговых отложениях в виде торфяных или оторфованных прослоев, как отмечал А.Ф. Ямских [8], что и наблюдалось в разрезе береговых обнажений старого русла р. Хондергей.

Гумусовый горизонт на глубине 20–30 см в разрезе Биче-Басэс, датируемый временем 680±90 л.н., оказался неоднородным. Изменение характеристик в пределах рассматриваемого горизонта (см. табл. 2) свидетельствует об уменьшении теплообеспеченности, увеличении влагообеспеченности и о смене типа гумуса с гуматно-фульватного на фульватный. Его свойства зафиксировали переход от более теплых к относительно более холодным условиям, что позволяет предположить наличие относительного потепления перед началом малой ледниковой эпохи. Современный гумусовый горизонт по основным характеристикам гумуса сопоставим с горизонтом, формировавшемся на глубине 25–30 см. В них процентное содержание гуминовых кислот составляет 26 и 29 % соответственно, а фульвокислот – 36 и 32 %. Это позволяет предположить, что в периоды формирования гумусо-аккумулятивных горизонтов сочетание тепла и влаги на данной территории было идентичным. Такое сходство подтверждается также близким значением соотношения основных компонентов гумуса (см. табл. 2). Сравнение имеющихся в литературе данных по составу гумуса современных почв, приуроченных (так же как и палеопочвы) к северным таежным предгорьям восточного Танну-Ола и другим смежным территориям [10], представленных в таблице 3, позволили установить, что около 700 л.н. на данной территории почвообразование было аналогичным современному горно-лесному типу с преобладанием бурых лесных почв, а во время похолодания (отвечавшему периоду малой ледниковой эпохи) – горно-лесным таежным почвам.

В разрезе Ондум-11 реликтовый горизонт характеризуется повышенной долей гуминовых кислот и пониженной – фульвокислот, гуматным (глубина 24–28 см) или фульватно-гуматным (18–24 см) составом гумуса (см. табл. 2), что соответствует теплым и умерено-влажным условиям формирования и позволяет предположить, что 605±55 л.н. на данной территории существовали умеренно-засушливые степи и почвообразование протекало аналогично каштановому типу, о чем свидетельствует анализ данных по составу и свойствам гумуса, полученных нами и имеющихся в литературе [10]. Формирование современного гумусового горизонта, судя по основным характеристикам вещественного состава и свойствам гумуса, происходило в менее теплых и более влажных условиях степи, чем в предыдущий период.

Таким образом, использование признаков педогенеза гумусовых горизонтов палеопочв позволило выявить по продуктам органо-минеральных взаимодействий, т.е. по специфике гумусовых веществ в отложениях Центрально-Тувинской котловины последней трети голоцена их аналоги среди современных почв. Характеристики вещественного состава не противоречат сделанным заключениям.

Определение аналогов палеопочв и современных почв произведено нами по датируемым гумусовым горизонтам с учетом выше- и нижележащих толщ. В колонке справа в соответствующем ряду показаны существующие в настоящее время типы современных почв на тех территориях, где расположены объекты исследования, а слева направо – изученные палеопочвы (рис.).

Результаты диагностики палеопочв по продуктам органо-минеральных реакций – гумусовым веществам и типовая (подтиповая) принадлежность современных почв тех же территорий. Обозначения – разрезы: А – Сесерлиг, Б – Хондергей, В – Биче-Басэс, Г – Ондум-11

Заключение. Изучение признаков педогенеза отложений, формировавшихся в последней трети голоцена на территории Центрально-Тувинской котловины, позволило определить аналоги современных почв Тувы, формировавшихся в установленные датами периоды. В результате проведенных исследований было отмечено, что в месте формирования отложений, вскрытых разрезами Сесерлиг, Ондум и Биче-Басэс в периоды, зафиксированные датами, существовали условия, аналогичные современным, отличающиеся лишь 53

не очень значительными колебаниями тепла и влаги. Однако были зафиксированы и периоды значительного изменения климатических условий, приведших к смене типа почвообразования на территории северных таежных предгорий восточного Танну-Ола около 700 л.н., а также на территории формирования торфяного горизонта разреза Хондергей около 2,5 тыс. лет назад. Последнее, скорее всего, было связано с катастрофическим подъемом вод в процессе существенного изменения увлажненности климата.

Л итература

-

1. Память почв: Почва как память биосферно-геосферно-антропосферных взаимодействий / отв. ред. В.О. Таргульян, С.В. Горячкин . – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 687с.

-

2. Дергачева М.И. Археологическое почвоведение. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1997. – 228 с.

-

3. Волобуев В.Р. Экология почв. – Баку: Изд-во АН АзССР, 1963. – 250 с.

-

4. Волобуев В.Р. Система почв мира. – Баку: Элм, 1973. – 308 с.

-

5. Дергачева М.И. Органическое вещество почв: статика и динамика. – Новосибирск: Наука, 1984. – 155 с.

-

6. Рябова Н.Н. Эколгого-гумусовые связи в горных почвах экстраконтинентальных регионов юга Сибири: автореф. дис. … канд. биол. наук. – Томск, 2005. – 21 с.

-

7. Юрлова О.В. Групповой состав гумуса степных почв Тувинской автономной области // Зап. Ленингр. СХИ. – 1958. – Вып. 13. – С. 129–137.

-

8. Ямских А.Ф. Осадконакопление и террасообразование в речных долинах Южной Сибири. – Красноярск: Изд-во КГПИ, 1993. – 226 с.

-

9. Геоэкология горных котловин / Н.Н. Михайлов [и др.]. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1992. – 292 с.

-

10. Ондар Е.Э. Гумус почв Тувы // Сиб. экол. журн. – 2007. – № 5. – С. 873–896.

-

11. Иванов И.В. Эволюция почв степной зоны в голоцене. – М.: Наука, 1992. – 144 с.