Типы пищевого поведения и клинико-психологические особенности детей и подростков, страдающих ожирением

Автор: Самойлова Ю.Г., Кравец Е.Б., Семке В.Я., Белокрылова М.Ф.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Психосоматические расстройства

Статья в выпуске: 3 (41), 2006 года.

Бесплатный доступ

Проведено комплексное клинико-психологическое обследование 320 детей и подростков, страдающих ожирением, изучены типы пищевого поведения, качество жизни данной категории пациентов. Анализ соматопсихологических особенностей у детей с давностью ожирения менее 5 лет показал наличие высокого уровня тревожности по сравнению с возрастными нормами, формирование агрессивного поведения, комплекса неполноценности, снижение уровня социальных контактов, слабую мотивацию к соблюдению диеты и самоконтролю веса. С целью коррекции выявленных нарушений проводилось мотивационное обучение с элементами поведенческой терапии, применение которого в комплексе с диетотерапией ожирения помогает изменить пищевые стратегии, мотивации пациентов как в отношении массы тела, метаболических нарушений, так и динамики комплайнса, приверженности к выполнению врачебных рекомендаций и способствует повышению качества жизни пациентов.

Короткий адрес: https://sciup.org/14295146

IDR: 14295146

Текст научной статьи Типы пищевого поведения и клинико-психологические особенности детей и подростков, страдающих ожирением

Изучение проблемы ожирения обусловлено их медико-социальной значимостью, широкой распространенностью и ростом числа лиц, имеющих избыточную массу тела. Данной патологией страдают от 20 до 50 % активного населения, не менее 15 % составляют дети. Ожирению сопутствуют нарушения пищевого поведения, которым уделяется недостаточное внимание [2, 4]. Именно недооценка особенностей пищевого поведения у данной категории больных приводит к снижению комплаентности, отказу от лечения либо к рецидиву после его проведения. Литературные данные свидетельствуют о том, что 95 % пациентов не удерживают достигнутую в результате лечения массу тела в течение 2 лет и более. Большинство отечественных [3, 7] и зарубежных авторов [8, 9] отмечают, что ни при одном другом заболевании фармакотерапия не обладает столь низкой эффективностью, как при ожирении. В связи с этим необходимо делать акцент на поиске и разработке новых комплексных программ реабилитации больных с данной патологией.

Цель : изучить типы пищевого поведения, клинико-психологические особенности детей, подростков с ожирением конституциональноэкзогенного генеза и оценить их влияние на эффективность реабилитационных мероприятий.

Материалы и методы . В исследование было включено 320 детей и подростков, страдающих ожирением конституциональноэкзогенного генеза (165 девочек и 155 мальчиков), получающих лечение в эндокринологическом отделении Детской больницы № 1 и ГУЗ Областном эндокринологическом диспансере Томска. Средний возраст пациентов 15,0±1,3 года, длительность ожирения 6,3±1,2 года. Группу сравнения для оценки психологических особенностей составили дети и подростки, сопоставимые по возрасту и полу, с нормальной массой тела, не имеющие тяжелой хронической патологии, проживающие в Томске, учащиеся лицея № 7, гимназий №№ 55 и 56 (150 чел., 85 девочек и 65 мальчиков).

Для верификации диагноза ожирения использовались антропометрические методы, измерение индекса массы тела (ИМТ), расчет долженствующих значений массы тела по перцентильным таблицам с вычислением % ИМТ, общеклинические (ОАК, ОАМ), биохимические методы (ОХ, ТГ, ЛПНП, ЛПОНП, индекс атеро-генности), у всех обследованных оценивался гормональный профиль (ЛГ, ФСГ, Прл, тестостерон, эстрадиол, СТГ, ИФР-1, лептин, С-пептид, инсулин), вычислялся индекс инсули-норезистентности (НОМА), проводился стандартный глюкозотолерантный тест (СТТГ); клинико-психопатологический и экспериментальнопсихологический методы: личностный опросник Кэттелла (1950) – два варианта HSPQ адапти- рованный вариант для подростков 12—18 лет в модификации А. Ю Панасюка (1978) и CPQ для детей 8—12 лет, адаптированный Э. М. Александровской, И. Н. Гильяшевой (1986), тест оценки тревожности Кондаша (1973), опросник родительского отношения (Варга А. Я., Столин В. В., 1984.); качество жизни оценивали по общему опроснику SF-36, прошедшему процедуры валидизации в России1.

Типы пищевого поведения определялись по модифицированному для целей настоящего исследования опроснику DEBQ (Dutch Eating Behavior Questionnaire, Van Strein T. et al., 1986). Опросник позволяет качественно определить тип нарушения пищевого поведения: «эмоцио-генный» (стремление к приему пищи в ответ на появление отрицательных эмоций – тревоги, депрессии, скуки, волнения); «экстернальный» (прием пищи в ответ на внешние стимулы – рекламу пищевых продуктов, вид и запах готовых блюд); «ограничительный» (сознательный контроль приема пищи с целью снизить массу тела). Степень выраженности вариантов пищевого поведения оценивалась по балльной системе DEBQ («экстернальному», «ограничительному», «эмоциогенному» соответствует количество баллов, превышающее 2,68, 2,43 и 2,03). Особенности пищевых привычек изучали с помощью «дневника питания» и специально разработанной для детей и подростков анкеты, комплаентность оценивали по частоте проведения самоконтроля (измерение веса, заполнение дневника не менее 2 недель до очередного визита к врачу).

Данные об обследованных, приведенные в таблице, свидетельствуют об отсутствии достоверных различий по возрасту, полу и длительности патологического процесса. Все пациенты были подразделены на две группы в зависимости от терапевтической тактики. Первую группу составили 155 чел., прошедших мотивационное обучение (курс из 5 занятий по разработанной, адаптированной для детей программе обучения с элементами поведенческой терапии с учетом типов пищевого поведения), кроме того, всем рекомендовалась диетотера- пия и расширение двигательной активности. Больные второй группы (165 чел.) не проходили обучения, получая лишь рекомендации по диетотерапии, лечебной физкультуре без элементов поведенческой терапии и элементов психологической коррекции, динамическое наблюдение осуществлялось в условиях Областного эндокринологического диспансера.

Таблица Распределение детей и подростков в зависимости от пола, возраста, индекса массы тела

|

Параметры |

1-я группа (n=155) |

2-я группа (n=165) |

Контроль (n=150) |

|

Возраст (годы) |

14,7 ±1,4 |

15,3± 1,3 |

15,1±1,2 |

|

Пол ( м/ж) |

70/85 |

85/80 |

65/85 |

|

ИМТ кг/м2 |

34,3±2,3 |

32,6±3,1 |

18,1±1,2 |

|

Длительность ожирения (годы) |

5,9±1,3 |

6,8±1,1 |

- |

Период наблюдения был разделен на три этапа: I этап – инициации снижения массы тела (первые 6 месяцев), II этап – стабилизации массы тела (6—12 месяцев), III этап – динамическое наблюдение пациентов (12—24 месяцев). При завершении каждого этапа проводилась оценка эффективности лечения по антропометрическим, метаболическим показателям, динамике изменения пищевого поведения, психологического статуса, комплаентности и по уровню КЖ пациентов.

Условием успеха пожизненной терапии ожирения, как и любого другого хронического заболевания, является высокая и длительно поддерживаемая приверженность пациентов к лечению, иными словами, осознанное, грамотное и неуклонное соблюдение врачебных рекомендаций по изменению образа жизни, в первую очередь стереотипа питания. Хорошей принято считать такую приверженность к лечению, когда рекомендации выполняются не менее чем на 80 %. Приверженность к диетотерапии составляет от 3 до 50 % [2, 11]. Это и служит реальной причиной широко распространенного заблуждения, что диета не является эффективным методом лечения ожирения. На самом деле проблема состоит не в эффективности правил рационального питания, а в степени и длительности их соблюдения, т. е. приверженности пациентов к диетотерапии.

Следованию врачебным рекомендациям способствует высокая информированность больных о своем заболевании. Таким образом, одним из принципов терапии ожирения является образовательный. Оценка уровня знаний, проведенная по специально разработанной нами анкете, показала исходно низкую информированность о своем заболевании, методах лечения как детей, страдающих ожирением, так и их родителей. Низкий уровень знаний отмечался по всем разделам предложенной программы обучения, но наибольшие трудности возникали у обследованных по разделу питания и самоконтроля. Родители не планировали повседневный пищевой рацион детей, не имели навыков подсчета калорийности и состава пищи. Большинство родителей не оценивали адекватно состояние своего ребенка, считая его «здоровым», не имея положительной мотивации на снижение массы тела в связи с отсутствием четкого представления о причинах развития ожирения, о дальнейшем прогнозе заболевания, правильном решении данной проблемы.

Качество обучения больных в «Школе коррекции веса» на 50 % от зависит т. н. когнитивных факторов, относительно устойчивых индивидуальных особенностей личности, определяющих успех познавательной деятельности (внимание, память, мышление и т. д.), на 25 % – от эмоционального отношения к процессу обучения и мотивов участия в нем [6, 9].

Анализ соматопсихологических особенностей детей как в 1-й и 2-й группах с давностью ожирения менее 5 лет показал наличие высокого уровня тревожности по сравнению с возрастными нормами, формирование агрессивного поведения, комплекса неполноценности, чувства одиночества, изолированности, снижение уровня социальных контактов, слабую мотивацию по соблюдению диеты и самоконтролю веса. Несмотря на различия характерологических признаков у пациентов с ожирением, можно выделить общие психологические аспекты, выраженность которых коррелирует с периодом начала заболевания и степенью ожирения. Анализ результатов теста тревожности Конда-ша показал, что чем раньше диагностировано ожирение, тем менее выражен уровень тревожности и отмечено преобладание «чрезмерного спокойствия». У девочек данной группы получены достоверно значимые значения (r=0,51) по фактору «О» (+) (по результатам личностного опросника Кэттелла), определяющего тревожность и беспокойство. Пациенты, имеющие высокие значения по данному фактору, отличались склонностью к печальным размышлениям, формированию страхов, тяжело переживали жизненные трудности. Но при этом в данной возрастной группе получена обратная корреляционная зависимость (r=-0,49) выраженности высоких значений фактора тревожности – «О» и длительности заболевания. Чем больше давность патологического процесса, тем ниже показатели тревожности по фактору «О». У мальчиков- подростков 15—18 лет получены достоверно значимые высокие показатели по фактору «E» (+) (r=0,59), определяющему агрессивность, упрямство и своенравность [8]. Наиболее высокие значения по этому фактору имели дети, воспитывающиеся в условиях «симбиотических» отношений с матерью. Родитель, ощущая себя с ребенком единым целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни. Постоянная тревога за ребенка, кажущегося «маленьким и беззащитным», усиливается при попытках «автономии» ребенка, так как родители не предоставляют ему самостоятельности. Юноши обеих групп с давностью ожирения более 5 лет тяжело переживали наличие у них заболевания, чувствовали свою неполноценность, испытывали дискомфорт при посещении спортивных секций, отказывались от участия в соревнованиях, не веря в успех. По данным опросника родительского отношения, родители большинства пациентов находились в «симбиотических» отношениях со своими детьми. Гиперопека над ребенком приводила к формированию синдрома «выученной беспомощности», которая проявлялась в психологической незрелости, неготовности к жизни, снижении самостоятельности и ответственности за свои поступки; уменьшении социальной активности детей. Родители в таких семьях пытались сглаживать ссоры и налаживать взаимоотношения с детьми, «снимать» эмоциональную напряженность с помощью вкусной еды, любимых блюд.

Высокие значения всех видов тревожности наблюдались на начальном периоде наблюдения, через 6 месяцев отмечено отсутствие значительного изменения массы тела («плато») вследствие перехода организма на «экономный» расход энергетических запасов.

При анализе типов пищевого поведения у детей и подростков выявлено переедание богатой углеводистой, сладкой пищи, редкие и обильные приемы пищи, чаще в вечернее время. По данным опросника DEBQ, у обследованных с давностью ожирения более 5 лет чаще диагностировался «эмоциогенный» тип пищевого поведения (46,3 %), средние значения составляли 2,71 балла (N=2,03). «Экстерналь-ный» тип пищевого поведения зарегистрирован у 27,15 % пациентов, при этом средние значения 3,34 балла не имели достоверной разницы с контрольной группой наблюдения 3,3 – (N=3,2). «Ограничительное» пищевое поведение чаще отмечалось у пациентов (26,5 %) с небольшим стажем заболевания (1—3 года), средние показатели (2,88) также отличались от нормальных (N=2,4), но не имели достоверной разницы с группой контроля (2,5). Вкусовые качества пищи использовались как фактор снятия внутреннего эмоционального напряжения, ухода от реальности у большинства пациентов с ожирением. Гипералиментацию можно оценить как неполноценную форму психоэмоциональной адаптации [2], которая способствует усугублению течения ожирения и выступает как предиктор формирования пищевой аддикции, замыкая патологический «порочный круг».

Ожирение относится к числу заболеваний, которые требуют от больного и членов его семьи больших ограничений и меняют весь уклад жизни. Основная цель мотивационного обучения с элементами поведенческой терапии сводилась к тому, чтобы дать больному, его родителям знания, которые помогли бы осознать необходимость изменения образа жизни, выработать такой жизненный уклад, при котором терапевтические мероприятия заранее планируются, включаются в распорядок дня и воспринимаются как обычное явление. Обязательными условиями, учитывающими и изменяющими психологию пищевого поведения в процессе психотерапевтического воздействия, являлись выработка мотивации к здоровому питанию, постановка и формирование программы снижения массы тела, визуализация и конкретизация цели, обязательное составление плана, ведение пищевого дневника, быстрое или постепенное изменение пищевых привычек, настрой на успех, выработка уверенности в себе, навыков конструктивного копинг-поведения в ситуациях эмоционального напряжения.

Анкетирование в начале исследования показало, что большинство пациентов не выполняют рекомендации врачей, комплаентность составляла менее 25 %. После проведения обучения данный показатель в 1-й группе составил через 6 месяцев - 78 %, во 2-й - 44 %. Через 12 месяцев - 58 и 37 %, через 24 месяца - 27 и 16 %. Естественное снижение уровня знаний через 6—12 месяцев в группах свидетельствует о необходимости повторения краткосрочных курсов для поддержания мотивации ранее обученных больных. Динамику изменений психологических особенностей на этапах эволюции заболевания можно расценить как реакцию организма ребенка на стрессовый фактор, в данном случае на наличие заболевания, в дальнейшем как адаптацию к стрессогенному фактору, которая проявляется в виде полного безразличия к окружающим.

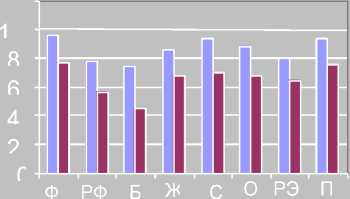

Шкалы SF-36

Контрольная группа Больные с ожирением

Рис. Показатели качества жизни у больных с ожирением после обучения в «Школе коррекции веса» (по опроснику SF-36)

На рисунке приведены условные обозначения: Ф – физическое функционирование; РФ – ролевое физическое функционирование; Б – интенсивность боли; Ж – жизнеспособность; СФ – социальное функционирование; ОЗ – общее состояние здоровья; РЭФ – ролевое эмоциональное функционирование; ПЗ – психическое здоровье

Психоэмоциональные нарушения у пациентов не могут не отразится на интегральном показателе здоровья - КЖ. По данным опросника SF-36 выявлено снижение показателей по шкале жизненной активности (р=0,05). Доказана статистическая достоверность снижения значений по шкалам ролевого физического функционирования (p<0,0018) и социального функционирования (p<0,007) по сравнению с контрольной группой. После терапии, направленной на изменение пищевых стратегий и коррекцию пищевой аддикции, наметилась положительная динамика показателей КЖ (рис.).

На I этапе лечения отмечалось статистически значимое снижение массы тела у 205 чел. (64,06 %) (р<0,001), в 1-й группе в среднем на 9,6±0,3 кг, во 2-й - на 10,3±0,3. При этом 88 (41 %) пациентов первой группы снизили исходный вес на 12—15 %. Во 2-й группе клинически значимое снижение массы тела достигли 39 больных (38 %). На II этапе в 1-й группе статистически значимого изменения массы тела не получено, т. е. 159 пациентов (74 %) смогли удержать достигнутую массу тела в течение 6 месяцев, 120 чел. (56 %) - в течение 12 месяцев. Во 2-й группе на II этапе лишь 28 обследованных (26,6 %) смогли стабилизировать вес в течение 6 месяцев и 19 больных 2-й группы (18,09 %). На этапе динамического наблюдения показатели массы тела по сравнению со II этапом не имели статистически значимых отличий (р=0,61), во 2-й группе наблюдения 40 (38 %) больных набрали массу тела. Средняя масса тела больных 2-й группы превышала показатели 1-й группы (р<0,05). Динамика антропометрических параметров сопровождалась изменением метаболических показателей, о чем свидетельствовали результаты анализа липидного спектра крови. Дислипидемия была диагностирована до лечения в 1-й группе у 77 (36 %) пациентов и 33 (31 %) - во 2-й, после лечения изменения липидного спектра регистрировались у 45 (21 %) и 26 (24,7 %). Гиперхолестеринемия, отмечавшаяся у 73 пациентов (34 %) 1-й группы и 40 (38 %) 2-й, уменьшилась до значений 5,43 ±1,23 ммоль/л через 6 месяцев у 45 (21 %) и 32 (30 %). Через 12, 24 месяца статистически значимых изменений показателей липидного спектра у больных первой группы в сравнении с результатами, достигнутыми после I этапа. Во 2-й группе у 18 пациентов, набравших вес через 12 месяцев, данные показатели увеличились на 14±0,13 %. Целевых показателей липидного спектра достигли 12 (5,58 %) пациентов 1-й группы, у которых коэффициент комплаентно-сти и приверженности к выполнению врачебных рекомендаций достигал 98,4 %.

Комплексное клинико-психологическое обследование показало, что для большинства детей и подростков с конституциональноэкзогенным ожирением характерны «эмоцио-генный» тип пищевого поведения, слабая мотивация к соблюдению диеты и самоконтролю веса. Высокий уровень тревожности сочетается с формированием агрессивного поведения, комплекса неполноценности, снижением уровня социальных контактов, показателей качества жизни по шкалам жизненной активности, ролевого физического и социального функционирования. Проводимая с целью коррекции выявленных нарушений программа мотивационного обучения способствует в комплексе с диетотерапией изменению пищевых стратегий, мотивации пациентов как в отношении уменьшения массы тела, метаболических нарушений, так и динамики комплайнса, приверженности к выполнению врачебных рекомендаций и повышению КЖ пациентов.